|

Algunas

Características

de la Evolución Humana.

Magnussen Saffer,

Mariano (2012).

Algunas características de la Evolución Humana. Paleo, Revista

Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico. Año 10.

80: 07-09.

Existen diferentes hipótesis sobre el por qué los

australopitecinos se separaron de los simios iniciando así el

curso de la evolución humana. Prácticamente todas las hipótesis

sugieren que el cambio medioambiental fue un factor importante,

especialmente al favorecer la evolución de la bipedación. Entre

las hipótesis más coherentes se encuentran (1) la de las

sabanas, (2) la del mosaico de bosques y (3) la de la

variabilidad.

Cerca del final del Mioceno, hace entre 8 y 5 millones de años,

el clima de la Tierra sufrió un intenso enfriamiento y se hizo

más seco. Según la hipótesis de las sabanas, al comenzar este

cambio climático se fueron reduciendo las áreas de bosques

africanos y a medida que los bosques fueron disminuyendo, una

población de simios de África oriental se fue quedando aislada

de las demás poblaciones de simios que vivían en las áreas de

mayor densidad de bosques del oeste de África. La población de

África oriental tuvo que adaptarse a un entorno más seco, con

mayores áreas de sabanas.

| |

|

|

El aumento de los terrenos secos favoreció la evolución de la

vida sobre el suelo e hizo que cada vez fuera más difícil

sobrevivir en los árboles. Los simios terrestres pudieron haber

formado grandes grupos sociales para favorecer su capacidad de

encontrar y recolectar alimentos y defenderse de los predadores

—actividades que también pueden haber requerido el desarrollo de

una buena comunicación. Las dificultades de la vida en la sabana

pudieron asimismo haber fomentado el inicio del uso de

utensilios para fines tales como la extracción de carne de las

presas. |

Estos importantes cambios evolutivos tuvieron que depender de un

aumento de la capacidad mental y, por lo tanto, pueden haber

estado relacionados con el desarrollo de un cerebro más grande.

Las críticas a la hipótesis de las sabanas son variadas pero se

basan principalmente en dos razones: primero, el descubrimiento

en 1994 de fósiles de australopitecinos en Chad, África central,

por un equipo científico sugiere que los entornos de África

oriental tal vez no estuvieran totalmente aislados de los que se

encontraban más al oeste; segundo, investigaciones recientes

sugieren que las sabanas abiertas no aparecieron de forma

significativa en África hasta casi 2 millones de años después.

Las críticas a la teoría de las sabanas han hecho surgir un gran

número de hipótesis alternativas sobre los orígenes de la

evolución humana.

La hipótesis del mosaico de bosques sostiene que los primeros

australopitecinos evolucionaron en áreas boscosas que formaban

parte de un mosaico de bosques y sabanas que les permitían

alimentarse tanto en el suelo como en los árboles, y que la

alimentación en el suelo favoreció la bipedación.

La hipótesis de la variabilidad sugiere que, debido a los

numerosos cambios en su entorno, los primeros australopitecinos

acabaron por vivir en diferentes hábitats, incluidos selvas,

bosques abiertos y sabanas. Como consecuencia, sus poblaciones

tuvieron que adaptarse a entornos diferentes. Los científicos

han demostrado que esta serie de hábitats existían en el momento

en que comenzó la evolución de los primeros australopitecinos.

De esta forma, el desarrollo de nuevas características

anatómicas —en particular la bipedación— combinadas con la

capacidad de trepar a los árboles pueden haber conferido a los

homínidos la versatilidad necesaria para vivir en hábitats

diferentes.

| |

|

|

Los científicos sostienen

asimismo diferentes hipótesis sobre cómo la bipedación

puede haber influido en la evolución del ser humano. La

bipedación habitual permitía tener libres las manos, lo

que facilitaba el transporte de alimentos y utensilios;

mirar por encima de los arbustos para controlar a los

predadores; reducir la exposición del cuerpo al calor

del sol y aumentar su exposición a los vientos

refrescantes; mejorar la habilidad para cazar o utilizar

armas, más fácil con una postura erguida; y facilitar

una dieta alimenticia basada en matorrales y ramas

bajas. Los científicos no apoyan de forma unánime

ninguna de estas hipótesis. Sin embargo, estudios

recientes en chimpancés sugieren que el poder

alimentarse más fácilmente puede revestir especial

importancia. |

Los chimpancés se desplazan erguidos sobre

los miembros inferiores casi siempre que se alimentan de hojas y

frutos de arbustos y ramas bajas, aunque no pueden caminar de

esta forma largas distancias.

La bipedación habría permitido a los homínidos recorrer con

facilidad largas distancias, proporcionándoles una gran ventaja

sobre los simios cuadrúpedos durante sus desplazamientos a

través de los terrenos abiertos yermos situados entre arboledas.

Además, seguían teniendo la ventaja de sus antepasados simios de

poder trepar a los árboles para huir de los predadores. Las

ventajas de la bipedación y de la capacidad de saltar a los

árboles pueden explicar la especial anatomía de los

australopitecinos. Los brazos largos y fuertes y los dedos

curvados probablemente les permitieron trepar con facilidad,

mientras que la pelvis y la estructura de la parte inferior del

tronco sufrió transformaciones para poder caminar erguidos.

|

La evolución del

lenguaje. |

| |

|

Por Ignacio Martínez

Mendizábal. Boletín Informativo 323. Fundación Juan

March. |

El lenguaje es, ante todo, una función del

cerebro, una propiedad de la mente. En el siglo XX se tuvo la

impresión de que el lenguaje habitaba –si se me permite la

expresión– en dos regiones básicamente del cerebro humano: el

área de Broca y el área de Wernicke. Ésta última es la encargada

de convertir las ideas en palabras y se comunica con el área de

Broca, que planifica toda la secuencia de movimientos de los

músculos que hay que generar para decir algo tan sencillo como

«árbol». Las dos áreas producen abultamientos en la topografía,

en la superficie de la corteza cerebral; y esto es una

característica casi exclusiva de los humanos. Dada esta

peculiaridad topográfica, bastaba con estudiar los moldes

endocraneales de los especímenes fósiles. Cuando los homínidos

mueren sus cerebros, por supuesto, se descomponen, pero la

morfología de su corteza, de su superficie externa, está impresa

en las paredes internas del cerebro, y como los cerebros muchas

veces se conservan es posible obtener un molde de la superficie

cerebral de los homínidos del pasado. Así pudieron estudiarse

ambas áreas, sobre todo la de Broca, que es la que más huellas

ha dejado. Se vio así que restos con casi dos millones de

antigüedad ya tenían un área de Broca incipientemente

desarrollada, y era mucho más notable este desarrollo en humanos

de cerca de 1.800.000 años: su área de Broca era como la

nuestra. Pero la neurobiología ha descubierto que el área de

Broca no está comprometida exclusivamente con la función del

lenguaje: hay otras zonas de la corteza cerebral que están

implicadas cuando hablamos o escribimos.

| |

|

|

Pero lo terrible para

los paleontólogos fue cuando se descubrió que el área de Broca

participa también de otras funciones: de los movimientos de

precisión de la mano derecha. Así que en el caso de aquellos

fósiles ya no sabemos si hablaban o más bien utilizaban con gran

destreza las manos. Si no podemos acceder al lenguaje de manera

directa, estudiando la superficie cerebral, ¿qué otra vía de

acceso han encontrado los paleontólogos para acceder a este

problema? Pues la otra vía de acceso es estudiar el órgano a

través del cual el cerebro se manifiesta, y este órgano,

conocido como aparato fonador o vías aéreas superiores, consta

básicamente de las cuerdas vocales que están en la laringe, que

es una fuente de emisión sonora. Estas vías aéreas en nuestra

especie no están sólo comprometidas en la emisión de sonidos,

sino que tienen que desempeñar otras funciones que son capitales

para la supervivencia: el alimento y la bebida pasa por estas

vías aéreas y también el aire camino de los pulmones. En su

anatomía las vías aéreas de un humano adulto son muy diferentes

en un par de cuestiones capitales de las de un chimpancé, y la

morfología de éste es la anatomía básica de un mamífero: los

«raros», pues, somos los humanos adultos, y lo somos porque la

cara es muy corta, está por debajo del cráneo, y nuestra laringe

está situada muy abajo en el cuello respecto de la posición de

un chimpancé. Y el hecho de que la laringe sea muy baja

determina que la faringe sea muy larga y, por tanto, la

probabilidad de que el alimento, en vez de bajar al esófago, «se

equivoque» e ingrese en la tráquea es mucho mayor, y se produzca

el «atragantamiento», que en los humanos es un problema grave.

|

Podemos preguntarnos, pues, cómo

es posible que la selección natural nos haya hecho esta faena.

Darwin ya se ocupó de este enigma y encontró una respuesta: hay

órganos que han perdido eficacia en el desempeño de una función

pero han adquirido una función nueva que es más importante para

la supervivencia del individuo. ¿Y qué función es la que

desempeñan las vías aéreas de un humano que no pueda hacer un

chimpancé y qué ha podido primar en términos de selección

natural para cumplir sus otras funciones?

Podemos observar los movimientos de la lengua cuando producimos

tres vocales: la «i», la «a» y la «u». Si comparamos el aparato

fonador de un chimpancé con el de un humano nos encontramos con

el segmento horizontal acortado y el vertical alargado y ambos

son de la misma longitud. El triángulo vocálico es crucial para

entender nuestra comunicación. Cuando hablamos y producimos las

vocales que son la base del lenguaje, lo que es importante para

comunicarnos es que los sonidos vocálicos sean claramente

distinguibles y los tres sonidos que mejor se distinguen porque

sus propiedades acústicas son las más diferentes son estas tres

vocales. Estos tres sonidos no los puede emitir un chimpancé.

Para conseguir esto se ha modificado nuestro aparato fonador.

Como este instrumento tan especial que tenemos se puede

argumentar que ha sido tallado por la selección natural, por su

uso del lenguaje, hay que admitir –si esto es cierto– que

pilotando ese proceso estaban las facultades mentales. Tuvo que

haber una mente con capacidades lingüísticas que era la que dio

rentabilidad a las variaciones anatómicas que permitían usar

esta capacidad. Y todo esto, desde esta perspectiva, es lo que

nos permite rastrear en la anatomía de los fósiles aquellos

indicadores que nos permitan saber si la laringe estaba alta o

baja y, por tanto, si hablaban o no; no si fueron los primeros,

pero sí, al menos, que esos fósiles hablaban.

Fuente: Boletín Informativo 323. Fundación Juan

March. El profesor titular del departamento de Geología de la

Universidad de Alcalá de Henares, Ignacio Martínez Mendizábal

forma parte del equipo de investigación multidisciplinar de las

excavaciones y estudio de los Yacimientos Pleistocenos de

Atapuerca (Burgos), que obtuvo el premio Príncipe de Asturias de

Investigación Científica y Técnica en 1997. En el artículo que

reproducimos a continuación, publicado por la Fundación Juan

March, analiza la evolución de lenguaje partiendo de la base de

la residencia del mismo en dos áreas del cerebro.

|

Marcha bípeda,

el parto y la evolución del cerebro. |

| |

|

Por Juan Luis Arsuaga.

Boletín Informativo nº 322. Fundación Juan March. |

Confieso que hice mi tesis doctoral sobre la

pelvis en la evolución humana, especialmente en relación con la

locomoción y con el parto, porque se trata de una cuestión

apasionante, puesto que de todas nuestras características como

especie nuestro tipo de parto es uno de los más originales o

distintivos. Tenemos un tipo de parto muy extraño y complejo,

con una dinámica muy rara: porque parimos con dolor, como dice

la Biblia. Una explicación es que se trate de una condena

divina, pero los científicos buscamos otras explicaciones y

éstas están en nuestra historia evolutiva. Buscamos una razón en

los antecedentes fósiles de nuestra especie. Y cuando se analiza

con esta perspectiva histórica los cambios que han tenido lugar

en nuestra anatomía y que han producido este parto tan

complicado, y tan apasionante por otro lado en su estudio, pues

realmente se disfruta mucho.

La

razón de que el parto sea doloroso es, por supuesto, la

evolución y la postura bípeda: ésta es la responsable de que el

parto sea tan complejo. En la evolución del parto hay dos

etapas: uno que tiene que ver con la adquisición de la postura

bípeda y otro que es mucho más reciente y que tiene que ver con

el grado de dificultad del parto, el que el parto sea tan

ajustado.

| |

|

|

Realmente podemos

establecer tres etapas en la evolución del parto: una

primera de parto muy fácil, a comienzo de la evolución

de los homínidos; una segunda etapa de parto

biomecánicamente complejo pero no particularmente

difícil, no muy ajustado; y una tercera etapa que es la

nuestra de parto laborioso, con una dinámica compleja y

al mismo tiempo un parto estrecho, difícil, en el que

los diámetros del feto a término están muy cercanos a

los diámetros del canal del parto. |

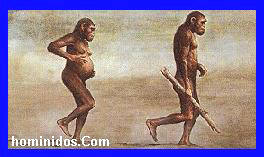

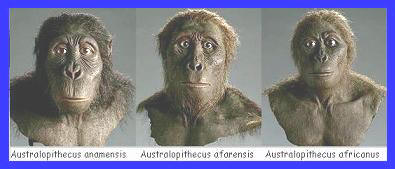

Los austrolopitecus son nuestros antepasados bípedos. Su

aspecto, más allá de la postura bípeda, es el de un primate, no

muy diferente de un chimpancé (de hecho se les ha calificado con

frecuencia de forma impropia pero muy gráfica como «chimpancés

bípedos», porque se parecen mucho, en estatura incluso, a lo que

sería un chimpancé puesto de pie, aunque obviamente no eran

chimpancés ni el hombre desciende del chimpancé: es una manera

de expresar lo que hemos sido desde el punto de vista

ecológico). Estos homínidos bípedos tienen más de tres millones

de años (entre tres y cuatro). Hay postura bípeda con seguridad

hace algo más de cuatro millones de años y podemos ver que su

aspecto (sobre todo en la estructura de su cráneo, en el

desarrollo de su cerebro, etc.) no es muy diferente de los

chimpancés vivientes. Los chimpancés actuales los podemos

considerar como unos equivalentes ecológicos de los primeros

homínidos, que eran forestales. Ha cambiado muchísimo nuestra

visión del hábitat de los Astrolopitecus.

Tradicionalmente se les representaba en ambientes más abiertos,

en las sabanas o praderas. Ahora nos los imaginamos como unos

vegetarianos que vivían en un medio forestal, en una selva

húmeda. En esa época los homínidos conservaban la capacidad de

subirse a los árboles -ahí estaba la mayor parte de su alimento:

los frutos-, cosa que, por cierto, el hombre no ha perdido:

seguimos teniendo de cintura para arriba la estructura de un

arborícola. Aquellos homínidos adoptaron como solución para

desplazarse de unos frutales a otros la postura bípeda, pero la

mayor parte del tiempo lo pasaban en las copas de los árboles.

¿Cómo afecta eso al parto? Podemos comparar en diferentes

especies de primates los diámetros del canal del parto –es un

conducto de paredes óseas que tiene que atravesar el feto a

término para nacer–. Se observa que el parto es muy ajustado en

contra de lo que se suele pensar en la mayor parte de los

primates: en un papión, en un macaco, por citar unos ejemplos,

el parto es difícil, en el sentido de que los diámetros de la

cabeza del feto a término y los diámetros del canal del parto

son siempre bastante parecidos. Los macacos tienen serias

dificultades y unos porcentajes de mortalidad muy elevados en el

momento del parto. Son casos de partos traumáticos que, como se

ve, no es una especialidad humana. Curiosamente, en los primates

que están más cercanos a nosotros, como son el «orangután

pongo», el «chimpancé pan» y el «gorila» el parto es sumamente

sencillo y, sin duda, se daba también en nuestros antepasados

todavía no bípedos. Nosotros en esto nos parecemos al macaco y a

otros primates que están muy alejados del hombre y, sin embargo,

los parientes más cercanos y los primeros homínidos tienen un

parto muy holgado. En el parto en una hembra chimpancé y en una

mujer las diferencias fundamentales se refieren a varios

aspectos. En los chimpancés la trayectoria durante el parto es

lineal, el feto a término describe en su «viaje» una trayectoria

absolutamente recta y el parto es dorsal. En los humanos, el

parto es ventral, eso quiere decir que se forma un ángulo recto

entre la cavidad abdominal y la vagina y, por lo tanto, la

trayectoria en el parto y el canal del parto está acodada, como

resultado de la postura bípeda. Al ser bípedos los homínidos

modificaron la orientación de la vagina y su abertura pasó de

ser dorsal –como en el resto de los mamíferos– a hacerse

ventral. Esto supone una primera dificultad inicial, que tiene

que ver con la forma acodada de nuestro canal del parto; otra

dificultad tiene que ver con la propia longitud del canal del

parto, que es muy corto en los cuadrúpedos y es muy largo en

nuestra especie. Podemos examinar, por otro lado, la forma de

las paredes que es, por decirlo así, un tubo largo retorcido, y

a eso se tiene que enfrentar el feto a término en el «viaje».

Todos los obstáculos que tiene que sortear la cabeza del feto a

término tienen que sortearlos después los hombros, que están

situados en ángulo recto, con lo cual se tiene que rotar noventa

grados el cuerpo para que por donde ha pasado la cabeza pasen

luego los hombros.

| |

|

|

La postura bípeda se alcanza hace algo más de cuatro millones de

años en la evolución humana, pero tenemos muchos datos acerca de

cómo es la pelvis hace algo más de tres millones de años, de

forma que podemos enfrentarnos a la historia del parto en la

evolución humana, a partir de un esqueleto muy famoso de un

austrolopitecus femenino, que tiene un mote, Lucy, y con el que

se ha estado trabajando durante muchos años para entender esta

problemática obstétrica en la evolución humana en los primeros

homínidos. |

En relación con la postura bípeda se produce un

cambio importante en la morfología de la pelvis, y esto se ve

comparando la pelvis de un chimpancé –una pelvis muy grande– con

la de Lucy –una pelvis bastante más pequeña–. La postura bípeda

ha traído, pues, una serie de consecuencias que se van a

reflejar en el canal del parto. Podemos suponer que el feto a

término de un austrolopitecus era en todos los aspectos

relevantes de la morfología como el de un chimpancé, pues

todavía no se ha producido la expansión del cerebro: Lucy no

tenía un cerebro más grande que el de un chimpancé hembra

adulto. Esto nos permite simular un parto con la pelvis de Lucy

utilizando un feto a término de chimpancé; tenemos, pues, la

oportunidad de suponer cómo era un parto de un homínido de hace

tres millones de años. En mi opinión, no obstante, en los

primeros homínidos nos encontramos ante un parto de

características modernas, porque se puede determinar si el parto

es dorsal o es ventral. ¿Cómo? Pues estableciendo la posición de

la vulva, dónde está la salida de la vagina. ¿Cómo se puede

saber esto? Pues estudiando la forma del hueso púbico. Si existe

un triángulo subpúbico en una especie fósil –los chimpancés no

lo tienen– eso quiere decir, en mi opinión, que la vagina se

abre ventralmente, que por lo tanto el parto es ventral, de

características modernas, en cuanto a su dinámica. Con una

salvedad, y para eso me iré a Atapuerca. En un yacimiento de

Atapuerca, que se conoce como la Sima de los Huesos, hemos

encontrado pelvis masculinas y femeninas. Tenemos una pelvis

masculina, que está más completa y que se ha hecho famosa, y a

la que le llamamos Elvis y que es de hecho la pelvis más

completa del registro fósil de la evolución humana. Existen tres

pelvis en el registro: una la de Lucy, que es media pelvis y

está deformada; otra es la pelvis de un yacimiento israelí, que

tiene 60.000 años y que estudiamos en relación con Elvis, y la

tercera pelvis y la más completa de todas es ésta de Elvis. Mi

sueño es encontrar una pelvis femenina en Atapuerca, para la que

ya tenemos un nombre, más castizo: Lola. Hemos encontrado muchos

fragmentos de Lola, pero no una pelvis completa, pues es un

hueso muy frágil. Pero tenemos suficiente material como para

reconstruir una pelvis femenina.

¿Qué nos dice Elvis? Sabemos muchas cosas, tiene unos

350.000-400.000 años según las últimas dataciones de estos

fósiles de la Sima de los Huesos. Elvis mide entre 1,75 y 1,80

de altura, lo que le hace ser un individuo normal. El cilindro

corporal de esos homínidos de hace 400.000 años de Atapuerca era

mucho más ancho que el nuestro, de morfología moderna pero mucho

más ancho. Con esas medidas hemos podido simular

informáticamente un parto en la hipotética pelvis de Lola.

Nosotros imaginamos el parto en la Sima de los Huesos con

características modernas. El feto a término va a nacer por

debajo del pubis y tiene la orientación que le corresponde a un

feto a término moderno. Por eso pensamos que los partos en estas

poblaciones de hace 400.000 años era de características modernas

en cuanto a rotación y a trayectoria. ¿En qué es, pues,

distinto? Sólo en una cosa: es distinto en cuanto a su

dificultad. Con la aparición de nuestra especie, el homo sapiens,

se ha producido el último de los cambios importantes de la

cadera, que es el estrechamiento del cilindro corporal, que hace

que sea un parto muy ajustado. De tal modo, que cuando aparece

la especie de homo sapiens, hace entre cien y doscientos mil

años, se produce una dificultad añadida al parto, que es el

grado de ajuste entre los diámetros pélvicos y los diámetros

cefálicos del feto a término, y eso es lo que da lugar a esa

maldición bíblica de que el parto sea tan doloroso.

|

|

El origen de la mente humana, de la mente consciente y racional,

constituye un problema para el que seguimos sin tener una

explicación definitiva y consensuada. La cuestión de cuándo

apareció nuestra mente es casi la última que nos queda por

resolver. El origen del debate en torno a ella se remonta al

libro fundacional de la biología moderna que es El origen de las

especies (1859) de Darwin. En él Darwin no planteó tema del

origen del hombre, aunque ya hablaba de la existencia de pasos

graduales en el desarrollo evolutivo humano.

La teoría de la selección natural como mecanismo que ha

producido nuestras características como hombres, que constituye

la gran aportación de Darwin, también fue suscrita por Russell

Wallace. Pero éste rechazó que la selección natural hubiese

intervenido en la producción de la mente humana.

|

A partir de

entonces siguió el debate dentro del campo del evolucionismo y

se siguen manteniendo ambas posturas, la darwiniana y la

wallaciana. Dejando al margen cualquier intento de explicación

sobrenatural para explicar el origen de la mente humana, que

sería impensable en el terreno de la ciencia, y digamos que

dentro del evolucionismo nadie discute que las capacidades

cognitivas y racionales del hombre tienen un origen natural y

evolutivo.

Hay científicos que consideran que la aparición de la mente

humana tiene un origen natural pero diferente del resto de

características que sí se deben a la selección natural. La

teoría wallaciana defiende que nuestra mente no ha aparecido en

la evolución de una forma gradual, sino de manera súbita e

imprevista en cierto modo. Este mecanismo, que sólo se ha

producido en nuestra especie, es precisamente lo que nos

singulariza. La escuela darwinista, en cambio, sostiene que la

mente humana es un escalón más en la evolución. Ello permite

dividir a los homínidos en dos categorías: los homínidos

racionales o conscientes, los humanos, y los homínidos que no

son humanos, que no tienen vivencias conscientes, los animales

de nuestro grupo, una especie de superchimpancés.

Yo me sitúo en el lado de Darwin y sostengo que nuestras

facultades mentales se han desarrollado a través de diversas

especies. No somos la única especia humana que ha habido.

Estudiar las especies fósiles es el único método que tenemos

para ver si han tenido una mente consciente o no. Un factor a

tener en cuenta es, por ejemplo, el tamaño del cerebro. A mayor

tamaño, mayor complejidad mental. Se han encontrado en Francia

unos frisos de leones dibujados de hace 35.000 años, que

constituyen una explosión de creatividad. Las características

morfológicas de la especie humana moderna existen desde hace

100.000 años; sin embargo, esa explosión de creatividad se dio

hace 35.000. Algunos autores piensan que se ha producido algo

como una nueva mutación neuronal que afectó a los tejidos

blandos del cerebro.

Nos encontramos también con que hace 35.000 años aparecen por

primera vez objetos de carácter utilitario, herramientas, que

además son portadoras de mensajes, de signos y símbolos que

pertenecen a un grupo. Los primeros objetos simbólicos creados

por una mente humana se sitúan, pues, en torno a hace 35.000

años. Y aparecen de forma explosiva, pues antes no hay nada

semejante. Esto avalaría la teoría wallaciana de que algo

extraordinario ocurrió en el desarrollo de las especies. Sin

embargo, el resto de las variables dan razón a Darwin, en cuanto

a un desarrollo gradual.

Tenemos el caso de Lucy, un homínido muy parecido a un chimpancé

bípedo. Se conservan moldes craneales que reflejan la forma del

encéfalo y vemos que no son distintos a los de los chimpancés

vivientes. En cuanto a su grado de encefalización, esos

antepasados nuestros, pues, están en ese grado evolutivo de los

chimpancés vivientes. En algunas cuevas del sur de África se

encontraron restos de homínidos asociados a herbívoros

(gacelas), y se dedujo que los homínidos habían sido los que

habían llevado allí a los herbívoros, con lo que eran capaces de

organizarse, abatir presas, transportarlas y compartir el

alimento. Y también se han encontrado restos de homínidos

acumulados, quizá llevados allí por depredadores, leopardos y

otras especies.

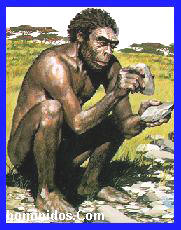

Vemos también la utilización de instrumentos de piedra con que

se ayudaban para reducir el filo de un objeto. Con ello esos

homínidos pudieron acceder a nuevos tipos de alimento, algo

imprescindible para la expansión del cerebro. Es la primera vez

que aparece la tecnología en la historia humana y a partir de

ahí tenemos un desarrollo tecnológico que es propiamente

gradual. Así que mientras que en el terreno de los símbolos,

asistimos a una explosión, el desarrollo tecnológico se va

perfeccionando gradualmente. Aquí podríamos decir que Darwin

gana y Wallace pierde.

| |

|

|

Esos homínidos eran capaces de fabricar instrumentos de piedra

muy perfectos. En el sentido morfológico sí asistimos, pues, a

un proceso gradual. Desde el punto de vista de la apariencia

física, tenemos otro argumento a favor de Darwin.

Y ahora damos un gran salto evolutivo y nos situamos en

Atapuerca. Los homínidos encontrados aquí muestran que eran

capaces de entender el funcionamiento de los ecosistemas

europeos y sus ciclos estacionales, de sobrevivir en lugares en

los que ningún otro primate ha podido hacerlo. Existe una

complejidad mental que les permite entender cómo funcionan esos

ciclos naturales y de ahí pudieron sobrevivir en el continente

europeo. El mero hecho de haber podido escapar de África muestra

que tenían una mayor capacidad para comprender los fenómenos

naturales que los chimpancés, que no han salido de su ambiente

tropical. Esto también aboga a favor de Darwin. |

También en Atapuerca hemos encontrado al grupo humano, un

comportamiento social de tipo moderno. Hay argumentos sólidos a

favor de que la biología social de esta especie es una biología

social humana. En el resto de especies cercanas a las nuestras

no hay grupos sociales como los nuestros, como los gibones,

orangutanes, gorilas, por ejemplo. Podemos, pues, constatar la

existencia de una biología social hace 400.000 años.

Resumiendo: hemos visto las dos líneas evolutivas en que se

produce el aumento del encéfalo. Una de ellas es la de los

neanderthales, que desarrollan un gran cerebro, y la otra línea

es la nuestra. Los neanderthales que vivieron en nuestro

territorio hasta no hace mucho, pueden ser considerados como una

especie moderna. Hace menos de 30.000 años los neanderthales

tenían una mente instintiva, animal. Hacían fuego, enterraban a

sus muertos. Sería la culminación de hasta donde pueden llegar

los genes. Sus acciones serían automáticas (también nosotros

tenemos automatismos, como conducir, respirar, etc.). Pero cabe

preguntarse: los neandertales ¿eran no humanos o humanos

distintos? Fuente: Boletín Informativo nº 322.

Fundación Juan March. Juan Luis Arsuaga es codirector del equipo

de investigación multidisciplinar de las excavaciones y estudio

de los yacimientos pleistocenos de Atapuerca (Burgos), premio

Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1997.

Es, además, catedrático de Paleontología de la Facultad de

Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. En

el artículo que sigue analiza la importancia del parto en la

especie humana, y la marcha bípeda a lo largo de la historia

evolutiva del ser humano.

Bibliografía

Sugerida.

Barnett, S. A. y otros. Un siglo

después de Darwin. 2 vols. Madrid: Alianza Editorial, 1985. Obra

divulgativa sobre la evolución y el origen del hombre.

Benton, Michael J. Paleontología y evolución. Lleida: Editorial

Perfils, 1995. Obra divulgativa sobre la evolución de los

vertebrados.

Bernal, J. D. El origen de la vida. Barcelona: Ediciones

Destino, 1977. Obra divulgativa; incluye bibliografía y

glosario.

Darwin, Charles. Origen de las especies. Madrid: Ediciones Akal,

2ª ed., 1994. Libro donde el autor fundamenta su teoría de la

evolución.

Dobzhansky, Theodosius. Evolución. Barcelona: Ediciones Omega,

1988. Revisión de la teoría de la evolución.

Ghiselin, Michael T. El triunfo de Darwin. Madrid: Ediciones

Cátedra, 1983. Obra divulgativa sobre la teoría evolutiva de

Darwin.

Gould, Stephen Jay. El pulgar del panda. Barcelona: Ediciones

Omega, 1976. Obra divulgativa sobre diferentes aspectos de la

evolución.

Gould, Stephen Jay. Dientes de gallina y dedos de caballo.

Barcelona: Editorial Crítica, 1995. Obra divulgativa de

paleontología y evolución.

Gould, Stephen Jay. La sonrisa del flamenco. Barcelona:

Editorial Crítica, 1987. Obra divulgativa sobre diferentes

aspectos de la evolución.

Museo de Ciencias Naturales. Historia de la vida. Madrid: CSIC,

1991. Obra sobre la evolución de los organismos, muy bien

ilustrado.

Oparin, A. I. Origen de la vida sobre la Tierra. Madrid:

Editorial Tecnos, 1979. Obra divulgativa clásica sobre los

orígenes de la vida.

Reichholf, Josef H. La aparición del hombre. Barcelona:

Editorial Crítica, 1994. Origen y evolución del hombre desde las

últimas investigaciones en genética.

Ridley, Mark. La evolución y sus problemas. Madrid: Ediciones

Pirámide, 1987. Obra sobre las controversias originadas por la

teoría evolutiva.

Ruse, Michael. La revolución darwinista. Madrid: Alianza

Editorial, 1983. Obra divulgativa sobre la teoría de la

evolución de Darwin.

Weiner, J. S. El hombre: orígenes y evolución. Barcelona:

Ediciones Destino, 1980. Obra divulgativa; incluye glosario y

bibliografía.

|

¿Que sabes sobre

los australopitecos? |

| |

|

Por: Ferney Yesyd Rodríguez.

Fragmento del articulo publicado en

Ciencias de los orígenes

|

Es imposible

hablar de la evolución humana sin mencionar a los

australopitecos. Estos simios de hace cuatro millones de años

caminaron erguidos como nosotros pero mantenían un cerebro de

tamaño similar al de los chimpancés. Sin embargo, su postura

bípeda fue la chispa que impulsó una serie de cambios evolutivos

que sin proponérselo desembocaría en nosotros. Si bien hoy se

considera que la marcha en dos pies apareció antes que los

australopitecos, quizás hace 7 millones de años con el

Sahelantrhopus.

El siguiente

taller se propone que los lectores puedan conocer más de cerca a

los australopitecos, o para utilizar la imprecisa expresión

popular, a "los eslabones perdidos", que ya no están perdidos

pues se han encontrado varios de ellos en aras de comprender

nuestros orígenes.

Lee con atención el siguiente texto:

Solo hasta

1925 se descubrió el primer fósil de un australopiteco. Este

primer fósil consistía en el cráneo de un infante que mostraba

un rostro y dentadura simiesca, pero el molde del cerebro le

mostró a Raymond Dart, su descubridor que no era un simple

simio, y que su encéfalo tenía rasgos anatómicos más cercanos a

los nuestros que a los de un simio. Dart decidió bautizar esta

nueva especie como Australopithecus africanus

(El término australopitheco proviene de los términos griegos

Austral = Del sur y Pithecus = simio) El fósil descrito por Dart

se conoce como el Niño de Taung, nombre de la región minera

sudafricana de la que le llevaron el fósil. Sin embargo, el

descubrimiento de Dart no fue acogido por la comunidad

científica de su época ya que esta consideraba que la evolución

de un cerebro grande fue la característica que propulsó la

evolución del hombre. Los colegas de Dart daban más importancia

a fósiles más recientes y de gran cerebro como el Homo

erectus de Asia. Nuevos descubrimientos en África

probarían que la postura bípeda precedió a la evolución de un

cerebro grande y que estos "chimpancés de andar humano" tenían

un lugar en nuestro árbol genealógico.

Australopithecus

quiere decir:

Fósil de

mono.

Mono del

Sur.

Simio

australiano.

Eslabón

perdido.

El término

"fósil" hace referencia exactamente a:

Cualquier

roca prehistórica.

Los restos

de animales prehistóricos.

Restos

preservados de un organismo, o huellas de su actividad,

provenientes de miles a millones de años.

Un ser vivo

primitivo.

El mérito de

Raymond Dart, descubridor de "el niño de Taung", fue

Ser el

primero en afirmar que venimos del mono.

Reconocer el

fósil de Taung como un primate más próximo a los humanos que a

los monos antropomorfos (chimpancés, gorilas y orangutanes)

Descubrir un

cerebro humano en un cráneo de chimpancé.

Afirmar que

los australopitecos tenían cerebros de tamaño similar a los de

los humanos.

El

descubrimiento de los australopitecos supuso una "revolución

científica" porque:

No se

esperaba encontrar fósiles de homínidos tan antiguos

Un aumento

en el tamaño del cerebro dejaba de ser " lo que nos hizo

humanos"

El eslabón

perdido era bípedo y no inteligente

La cuna de

la humanidad estaba en África y no en Asia

Son

correctas: A. 1 y 2 son correctas. B. 2 y 4 son correctas. C. 3

y 4 son correctas. D. Todas son correctas.

Los A.

africanus habitaron principalmente el sur de África.

La especie

A. bahrelgahzali fue hallado al oriente de África.

Los

australopitecos habitaron el continente africano.

Los restos

fósiles de los parántropos han sido hallados en África.

Los partes

de un australopiteco (al igual que para todos los vertebrados)

que mejor fosilizan son sus partes óseas y sus dientes. Aparte

de estos se han hallado pisadas fósiles y el molde del cerebro

formado dentro de un cráneo, en el caso del niño de Taung. Dado

que los paleontólogos tienen que vérselas principalmente con

huesos y dientes es importante que recordemos un poco de la

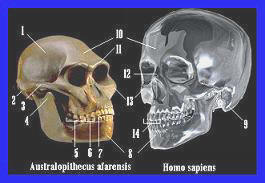

anatomía ósea del cráneo. En la próxima ilustración verás el

cráneo de un Australopithecus afarensis y el de un

humano moderno, consulta los nombres de las estructuras

señaladas mientras respondes las siguientes preguntas

Los dientes

incisivos, caninos, premolares y molares están señalados

respectivamente con los números:

Los restos

óseos de los fósiles le permiten al paleontólogo saber que tipo

de vida llevaba el animal en vida, su tipo de alimentación y

forma de desplazamiento. Para esto último hay pistas en la

anatomía del animal, no solo en sus piernas, sino también en su

cadera, columna vertebral y en su cráneo. Observa y analiza con

atención la siguiente imagen y responde la siguiente pregunta.

¿Qué

característica craneal nos indica la postura en la que camina un

simio?

La posición

del foramen mágnum, el agujero por el cual sale la médula

espinal, pues la orientación hacía atrás del foramen mágnum de

los chimpancés indica que estos son cuadrúpedos y la orientación

hacía abajo del foramen mágnum de los australopitecinos indica

que estos simios eran bípedos.

Ninguna. Ya

que esto solo se puede analizar conociendo el esqueleto de la

extremidad inferior.

Ninguna. Ya

que la postura de un vertebrado extinto solo se puede saber

teniendo el esqueleto completo.

El tamaño

del canino. Ya que los primates bípedos tienen caninos pequeños,

y los primates cuadrúpedos tienen caninos grandes.

Un cambio

significativo en la evolución humana fue la disposición de los

dientes en la mandíbula. Observa con atención la siguiente

imagen.

Ahora lee

con atención las siguientes conclusiones:

En los

grandes simios, como el chimpancé y el gorila, la serie de

dientes premolares y molares del maxilar superior son paralelos,

En los

humanos la serie de dientes premolares y molares del maxilar

superior es parabólica.

En los

australopitecos la serie de dientes premolares y molares del

maxilar superior es intermedia entre la del chimpancé y el

humano moderno.

Todas son

verdaderas

Al observar

la gráfica también se hace evidente que:

El tamaño

del canino es mayor en el humano moderno que en el Pan

troglodytes (Chimpancé)

En los

australopitecos el tamaño del canino se había reducido.

El canino de

los australopitecos tenía forma cónica como en los chimpancés.

El canino de

los chimpancés es de forma espatulaza (similar a una espátula)

al igual que el de los australopitecos.

Cuando

nuestros antepasados pasaron de caminar en cuatro a patas a solo

dos se dieron cambios en la forma de sus caderas. Así pues

podemos ver en la actualidad que cuando el hombre camina

transmite el peso del cuerpo por la columna vertebral al sacro y

de allí a los coxales hasta las cabezas de los dos fémures

(Ubique los huesos en la gráfica inmediatamente en seguida) Para

disminuir la tensión producida en la barra ósea que va desde la

articulación sacroilíaca a la coxofemoral el proceso evolutivo

ha acercado las dos articulaciones. Observa y analiza la

siguiente gráfica que muestra las caderas de

Australopithecus africanus, Australopithecus

afarensis, del chimpancé y de los humanos actuales.

Según esta

información se puede decir correctamente que

La cadera de

los australopitecinos es más parecida a la de los humanos, que a

la de los chimpancés.

El

acercamiento de la articulación sacroilíaca y coxofemoral en los

australopitecos indican que ellos eran bípedos.

Los

australopitecos eran tan solo chimpancés.

El

desplazamiento de los australopitecos era similar al de los

chimpancés.

Son

correctas: A. 1 & 2. B. 2 & 3. C. 1 & 4. D. 2 & 4.

El esqueleto

postcraneal de los australopitecos nos ayuda a entender como se

desplazaban estos primates. Observa con atención la siguiente

imagen y responde

Teniendo en

cuenta la imagen se puede concluir correctamente todo excepto

que:

En los

primates cuadrúpedos como los chimpancés el fémur forma un

ángulo de 90º con la superficie articular de la tibia.

Los

australopitecos tienen el ángulo formado por el fémur con la

superficie articular de la tibia más cerrado. Similar a

nosotros.

En los

primates bípedos el ángulo formado por el fémur con la

superficie articular de la tibia es inferior a 90º.

La forma de

la cadera del chimpancé es similar a la del humano.

Los

creacionistas afirman que los australopitecos son tan solo

simios, no muy diferentes a los chimpancés de hoy. Según las

cuatro gráficas anteriores se les puede responder a los

creacionistas que:

Si bien los

australopitecos y chimpancés tienen un tamaño de cerebro similar

varían considerablemente en varios aspectos de la morfología del

cráneo.

La postura

en la que caminaban los australopitecos es con toda probabilidad

bípeda, lo cual los acerca más a nosotros.

La forma de

los caninos de los australopitecos era más similar a la nuestra

que a la de los chimpancés.

Todas las

anteriores.

Según el

gráfico es correcto afirmar que

El

Australopithecus ramidus es la especie más reciente de

su género.

Más de una

especie de homínidos fueron contemporáneas hace 1.8 millones de

años.

El

Australopithecus africanus es más antiguo que el

Australopithecus afarensis

El

Australopithecus garhi es la especie que abarca un mayor

lapso de tiempo en el registro fósil.

Según la

gráfica se puede decir que los australopitecos

Se

extinguieron sin dejar descendientes.

Dieron

origen a dos linajes: el de humanos y el de los parántropos.

Perduraron

hasta el Pleistoceno.

Se

extinguieron iniciando el Plioceno.

Si pudieras

viajar en una maquina del tiempo al África de hace 2'800.000

años probablemente podrías encontrar

Solo

especies de parántropos.

La primera

especie del género humano, los últimos australopitecos y las

primeras especies de parántropos.

La especie

humana moderna.

Al

Australopithecus anamensis

Lee con

atención el siguiente texto:

Hace cerca

de 2,8 millones de años, el planeta Tierra contaba con un único

casquete polar, el antártico. Pero a partir de ese momento, se

produjo un incremento de la inestabilidad climática que

determinó un enfriamiento paulatino en el hemisferio norte. Hace

alrededor de los 2,4 millones de años hubo una crisis climática

global asociada a la aparición de un segundo casquete polar, el

ártico.

Este cambio

climático produjo un gradual enfriamiento y aridificación de los

ecosistemas africanos y pudo ser el responsable de la

desaparición de Australopithecus africanus, a la

vez que propició la selección de nuevas formas de homínido.

Situaciones similares, cambios ambientales que eliminan a unas

especies pero favorecen la aparición de otras nuevas, salpican

la historia de la vida en nuestro planeta, y es cuestión de azar

el encontrarse entre los beneficiarios o entre los damnificados

de tales acontecimientos.

Los dos

nuevos tipos de homínidos que surgieron de la crisis de finales

del Plioceno, convivieron durante más de un millón y medio de

años a lo largo del este de África. Hoy día sus fósiles se

encuentran diseminados en una vasta región que se extiende desde

Etiopía hasta Sudáfrica. Pero ni su modo de vida, ni sus

adaptaciones, ni su destino fueron los mismos. Una de estas

formas fue la representada por los parántropos y la otra fue la

de los humanos.

Los

parántropos fueron un tipo de homínido especializado en el

consumo de productos vegetales coriáceos, propios de los medios

abiertos y secos. Como consecuencia de esta adaptación

alimentaria, sus aparatos masticadores se vieron modificados

para realizar intensos esfuerzos masticatorios. Entre estas

modificaciones destacan el aumento de tamaño de la superficie

masticatoria de los molares y premolares, en relación a su peso

corporal (técnicamente, megadoncia) Además, sus molares

presentaban una gruesa capa de esmalte, sus mandíbulas eran

espesas, muy anchas y altas, y sus caras anchas, largas y

planas. Aparte de esta marcada especialización en el aparato

masticador, los parántropos no mostraban diferencias

significativas con los australopitecos, más antiguos y

primitivos, ni en el tamaño del cuerpo ni, posiblemente, en el

tamaño del cerebro.

Este tipo de

homínido tuvo un relativo éxito adaptativo y a partir de la

especie primigenia (Paranthropus aethiopicus )

aparecieron dos nuevas especies: Paranthropus robustus

y Paranthropus boisei, el más especializado de los

parátropos. Como consecuencia de su éxito adaptativo, los

parátropos fueron capaces de desbordar su región de origen (el

este de África) y se extendieron hasta el sur del continente.

(Fragmento de "Claves de la evolución humana" de Juan Luis

Arsuaga)

La gráfica

que expone de forma correcta la aparición de los parántropos y

humanos es

Hace

2.500.000 había sobre la Tierra:

Parántropos

y humanos.

Solo el

ártico como casquete polar.

Solo el

antártico como casquete polar.

Dos

casquetes polares.

Según la

descripción que el texto hace de los parántropos el cráneo que

corresponde a uno de estos es:

Según la

lectura se puede inferir que:

La evolución

humana fue un proceso dirigido que tenía con fin último

desembocar en la aparición del hombre moderno.

Las crisis

climáticas han "jalonado" la historia evolutiva de los homínidos.

El cambio

climático que tuvo lugar entre hace 2,8 y 2,4 millones de años

no alteró el curso evolutivo de los homínidos.

Los

parántropos se adaptaron a los ambientes residuales de bosques

húmedos con abundantes frutas.

|