|

Que es un Dinosaurio. Identificando a los Gigantes

del Pasado.

Por Mariano

Magnussen Saffer. Grupo

Paleo. Fragmento del articulo tomado de:

Magnussen Saffer,

Mariano (2009).

Que es un Dinosaurio. Identificando a los Gigantes del

Pasado.

Paleo, Boletín Paleontológico. Año 7. 38: 11 -17.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

Desde el punto

de vista de los seres humanos, los dinosaurios son criaturas que

llaman la atención porque la mayoría fueron de gran tamaño y tenían

aspecto fantástico. Por este motivo han cautivado la imaginación de

la gente y se han hecho famosos en la cultura popular desde finales

del siglo XIX. Las exposiciones, parques temáticos y museos

dedicados al tema en todo el mundo satisfacen y refuerzan el interés

del público. El interés popular por los dinosaurios se refleja

también en una larga serie de obras de ficción y documentales a

ellos dedicados. Los dinosaurios proliferaron desde mediados del

período Triásico hasta el final del Cretáceo (210-225 a 65 millones

de años atrás), momento en que la mayoría de ellos, con excepción de

las aves, se extinguieron repentinamente.

Estos grandes

reptiles dominaron la tierra durante la era Mesozoica (o

Secundaria). Los herrerasaurios y los prosaurópodos fueron unos de

los primeros grupos de dinosaurios en dar lugar a formas más

evolucionadas. Los saurópodos y terópodos crecieron en tamaño y se

dispersaron por todos los actuales continentes. En este período

también aparecieron los primeros ornitisquios como el

Stegosaurus. Ya en el Cretácico la variedad anatómica y la

distribución geográfica del grupo alcanzaron su apogeo. Pero

finalmente colapsaron ante un fenómeno de proporciones globales aún

no enteramente explicado en lo que fue la última extinción masiva a

escala planetaria hasta nuestros días.

|

El

conocimiento sobre los dinosaurios ha sido obtenido a través

de una variedad de registros fósiles, óseos y no óseos, como

huesos fosilizados, huellas de pisadas (icnitas), heces

(coprolitos), piedras usadas para ayudar en la digestión (gastrolitos),

plumas, impresiones de piel, órganos internos y tejidos

blandos. Varios campos de estudio contribuyen a nuestro

conocimiento paleontológico de estas bestias, incluyendo,

además de la biología, la genética, la geología, la física y

la química. |

Los fósiles de

dinosaurio son conocidos desde hace milenios, aunque su naturaleza

verdadera no fuera entendida; los chinos pensaron que tales huesos

eran de dragones, mientras los europeos creyeron que eran los restos

de gigantes y otras criaturas muertas durante el Diluvio Universal.

La primera

especie de dinosaurio identificada y nombrada fue el Iguanodon,

descubierto en 1822 por el geólogo inglés Gideon Mantell, quien

reconoció semejanzas entre sus fósiles y los huesos de las actuales

iguanas. Dos años más tarde, el Reverendo William Buckland, un

profesor de geología de la Universidad de Oxford, desenterró los

huesos fosilizados de Megalosaurus bucklandii

en una cantera de Stonesfield, al norte de Oxford. Buckland fue

la primera persona en describir su hallazgo en un diario científico.

El estudio de

estos "grandes lagartos fósiles" pasó a ser un sumo interés para

científicos europeos y americanos: en 1842 el paleontólogo inglés

Richard Owen creó el término "dinosaurio". Reconoció que los restos

que habían sido encontrados hasta ese momento, Iguanodon,

Megalosaurus e Hylaeosaurus, compartían

un número de rasgos distintivos, y decidió presentarlos como un

grupo taxonómico distinto. Con el apoyo del príncipe Alberto de

Sajonia-Coburgo-Gotha, marido de la Reina Victoria, Owen estableció

el Museo de Historia Natural en Kensington Sur, Londres, para

mostrar la colección nacional de fósiles de dinosaurios y otros

objetos de interés biológico y geológico

El término

Dinosaurio fue propuesto por Sir Richard Owen en 1842 para nombrar a

los enormes y extintos reptiles que se habían hallado por primera

vez en Gran Bretaña. Esta palabra se deriva del griego Deinos,

"terrible" y Sauros, "lagarto" o "reptil". Dinosauria

constituye un superorden de la clase de los saurópsidos. Se

considera que forman un taxón monofilético por presentar una serie

de claras sinapomorfias que los unen, como el fémur articulado con

la pelvis por medio de un cóndilo dispuesto en ángulo respecto de

aquél, y hueco en la pelvis. Se trata de la misma disposición que se

presenta en los mamíferos, y que permite que las patas traseras

sostengan al cuerpo actuando como pilares, lo que repercute

decisivamente en la habilidad motriz. Los dinosaurios se clasifican

tradicionalmente según la estructura de su cadera.

|

Dinosauria

(denominacion griega de "lagartos terribles") o

dinosaurios es un superorden de animales vertebrados que

dominaron los ecosistemas del Mesozoico durante unos 160

millones de años, alcanzando una gran diversidad y, algunos,

tamaños gigantescos. Una de sus principales características

distinguibles es que poseían las patas situadas por debajo

del cuerpo, como los mamíferos, y no hacia los costados,

como la mayor parte de los reptiles. Los dinosaurios eran

reptiles originariamente bípedos, aunque el cuadrupedismo

resurgió en varios grupos distintos. Durante los últimos

años se han acumulado pruebas científicas muy contundentes

de que pequeños dinosaurios carnívoros dieron origen a las

aves durante el periodo Jurásico. De ahí que, actualmente,

las aves estén clasificadas dentro de Dinosauria. Los

dinosaurios se confunden frecuentemente con otros tipos de

reptiles antiguos, como los alados pterosaurios, los

terápsidos pelicosaurios y los acuáticos ictiosaurios,

plesiosaurios, y mosasaurios, aunque ninguno de estos era

realmente dinosaurio. |

Los dinosaurios

fueron extremadamente variados y dominaron el ecosistema terrestre

durante 160 millones de años. Se caracterizaban principalmente por

ser ovíparos y de piel dura y escamosa (aunque se ha descubierto que

muchos poseían plumas). Muchos tenían defensas físicas adicionales

que fueron desarrollando al paso de la era Mesozoica, como cuernos,

garras, picos córneos, "armaduras", etc. La diversidad de tamaños es

típica del grupo. Algunos géneros fueron bípedos, otros cuadrúpedos

y algunos, como el Kritosaurus, podían adoptar

ambas configuraciones. Se presume que las poblaciones de herbívoros,

carnívoros, omnívoros e insectívoros seguían las proporciones de la

fauna actual, cada diez herbívoros había dos carnívoros.

Los dinosaurios

surgieron hace aproximadamente 230 millones de años, en el período

Triásico, unos 20 millones después de que la extinción masiva del

Pérmico-Triásico hiciera desaparecer un 95 por ciento de toda la

vida en la Tierra. Dataciones radiométricas de fósiles de la especie

temprana de dinosaurio Eoraptor revelan su existencia

en este momento. La mayoría de los paleontólogos cree que el

Eoraptor se parece al ancestro común de todos los

dinosaurios.

[ ]De ser esto

cierto, los primeros de estos animales habrían sido pequeños

predadores bípedos. Aun así, el Herrerasaurus fue sin

dudas un dinosaurio más antiguo y muestra rasgos similares con el

Saltoposuchus y otros de su grupo de tecodontos.

|

Las

primeras pocas líneas de dinosaurios primitivos se

diversificaron velozmente durante el resto del Triásico, y

estos seres desarrollaron prestamente características y

variedad de tamaños adaptados a la vida en casi todos los

nichos ecológicos terrestres. Se debió a la gran

adaptabilidad que poseían para su dieta, agilidad e

inteligencia de algunos seres como el Coelophisis

al compararse con otros tipos de reptiles. Durante la era de

su predominancia, la Mesozoica, casi todos los animales

terrestres de más de un metro de largo eran dinosaurios. |

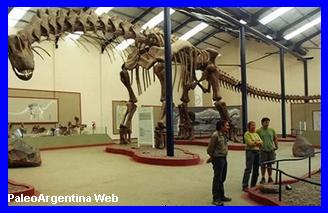

Con la nueva

reforestación durante el Jurásico y el predominio de las grandes

coníferas y praderas de pteridófitos muchos grupos (y se establecían

los dos órdenes y sus respectivos y principales subórdenes). Tanto

herbívoro como carnívoros crecieron a un gran ritmo adaptándose al

follaje. Los más conocidos son los saurópodos que habitaron todo el

mundo. Poseían dientes estrechos y largos para masticar estas

plantas e incluso tragaban rocas para su digestión, llamados

gastrolitos. Los demás consumían un follaje más bajo como el

Stegosaurus, el Camptosaurus o el enorme

Argentinosaurus. Los carnívoros desarrollados en este

orden fueron los carnosaurios, mientras los celurosaurios preferían

carroña, huevos o insectos.

Durante el

cretácico los dinosaurios invadieron todo el planeta, desde el

Sahara por el Ouranosaurus hasta la Antártida por el

Cryolophosaurus. Con la diversificación de las

angiospermas aparecieron nuevos herbívoros como el Saurolophus.

Respecto a éstos, a diferencia de la primera teoría, se sabe que no

desterraron del todo al ecosistema jurásico. Es demostrado en

Sudamérica y África cuando los saurópodos como el

Argentinosaurus alcanzaron sus tamaños límites al igual que

los carnívoros como el Giganotosaurus.

Los dinosaurios

(incluyendo las aves) son arcosaurios, como los modernos cocodrilos.

Los cráneos diápsidos de los arcosaurios tienen dos agujeros

localizados donde los músculos de mandíbula atan, llamado fenestra

temporal. La mayor parte de reptiles (incluyendo a las aves) son

diápsidos; mamíferos, con sólo una fenestra temporal, son llamados

sinápsidos; y las tortugas, sin fenestra temporal, son anápsidos.

Anatómicamente, los dinosaurios comparten muchas otras

características de arcosaurio, incluyendo los dientes que nacen de

alveolos más bien que como las extensiones directas de las

mandíbulas. Dentro del grupo Archosauria, los dinosaurios son

diferenciados el más perceptiblemente por su paso. Las piernas de

dinosaurio se extienden directamente bajo el cuerpo y son rectas,

mientras que las piernas de lagartos y cocodrilos se extienden hacia

fuera, sobresaliendo. Todos los dinosaurios eran animales

terrestres.

|

Muchas

otras clases de reptiles vivieron en la era Mesozoica, con

los dinosaurios. Algunos de éstos son comúnmente, pero

incorrectamente, considerados como dinosaurios, incluyendo a

los plesiosaurios (que no están relacionados estrechamente

con los dinosaurios) y los pterosaurios, que se

desarrollaron separadamente de antepasados reptiles de

finales del Triásico. Los dinosaurios están divididos en dos

órdenes, Saurischia y Ornithischia, los cuales se basan en

la estructura de la cadera. Los saurisquios (del griego para

Pelvis de lagarto) son dinosaurios que al principio

conservaron la estructura de la cadera de sus antepasados. |

Ellos incluyen

todo los terópodos (carnívoros bípedos) y saurópodos (herbívoros de

cuello largo). Los ornitisquios (del griego para Pelvis de ave)

son el otro orden de dinosaurios, la mayoría de éstos eran

cuadrúpedos herbívoros. Todos los dinosaurios que se conocen hasta

la fecha comparten ciertas modificaciones del esqueleto ancestral de

los arcosaurios. A pesar de que algunos géneros desarrollaron

consecuentes adaptaciones que pronunciaron aún más las diferencias

estructurales, esos rasgos básicos son considerados como típicos del

orden Dinosauria; dichas cualidades comunes a los miembros de un

grupo taxonómico reciben el nombre de sinapomorfias.

Se sugiere

asimismo que el grupo Dinosauria sea caracterizado como

"todos los descendientes del más reciente ancestro común del

Megalosaurus e Iguanodon. Los reptiles como

los lagartos y serpientes son ectotérmicos (también llamados "de

sangre fría"), es decir, obtienen la mayor parte de su calor

corporal del Sol. Este tipo de fisiología requiere en general menos

alimentos, agua y oxígeno para mantener al individuo activo. Estos

animales son capaces de respuestas enérgicas aunque breves,

caracterizadas por reacciones de súbita velocidad seguidas por

períodos prolongados de reposo; es decir no pueden mantener una

actividad vigorosa durante lapsos extensos. El consenso entre los

estudiosos, inicialmente inclinado hacia la naturaleza ectotérmica,

fue modificado tras los trabajos que Robert T. Bakker publicó en

1968. Hoy el punto de vista predominante favorece la versión

endotérmica, o de "sangre caliente", basándose en evidencia

creciente: Las extremidades debajo del cuerpo de los dinosaurios

sugieren un estilo de vida activo, particularmente en el caso de los

terópodos.

|

Las crías

de dinosaurios podían crecer rápidamente (esto se sabe

gracias a estudios de desarrollo comparado en diversos

géneros), como las de los mamíferos y las aves. Hubo géneros

cuya piel se hallaba cubierta por formaciones filamentosas

muy similares a plumas, que podrían haber desempeñado un

papel de aislamiento térmico. Útil para un animal endotermo

pero que dificultaría el asoleamiento de un ectotermo.

|

La estructura

física de los terópodos era semejante a la de las aves. Hubo

dinosaurios que habitaron en regiones semipolares, donde ningún

animal ectotermo podría haber existido. La conformación de los

canales venosos presentes en el ánima ósea es muy similar a la de

los mamíferos y aves actuales.

Los dinosaurios

de grandes dimensiones deberían haber enfrentado una problemática

similar. Muchos investigadores creen que son justamente estas

grandes proporciones las que les habrían permitido conseguir

propiedades endotérmicas al mantener templado el interior de sus

cuerpos por simple acumulación pasiva de calor y sin contar con los

mecanismos activos propios de criaturas más evolucionadas. Esta

hipótesis, sin embargo, no puede explicar cómo los dinosaurios más

pequeños —que formaban la mayoría del ecosistema— podían mantener

los niveles de actividad que sus características físicas parecen

insinuar, por lo que el debate continúa.

Los dinosaurios

y las aves comparten muchas características: se han identificado más

de cien rasgos anatómicos aviares —especialmente esqueléticos— en

común con los terópodos maniraptores, aceptados generalmente como

sus parientes más cercanos. Algunos de estos rasgos en común se

presentan en el cuello, pubis, muñeca, extremidades superiores,

clavícula, omóplato, cerco y huesos pectorales. Todo esto afirma la

idea de que ciertos dinosaurios fueron efectivamente los antepasados

de las aves, a cuya forma convergieron en un largo proceso de

adaptaciones anatómicas y fisiológicas.

|

Uno de los

mejores ejemplos de impresiones fósiles de tejido blando de

dinosaurio se descubrió en Petraroia, Italia. El hallazgo

fue informado en 1998, y la huella se describió como "dejada

por un espécimen pequeño", un muy joven coelurosáurido,

Scipionyx samniticus. El fósil incluye porciones

de intestinos, colon, hígado, músculos y tráquea de este

dinosaurio inmaduro. |

En el número

de marzo de 2005 de la revista Science, la Dra. Mary Higby

Schweitzer y su equipo anunciaron el descubrimiento de una materia

flexible que parece ser tejido suave de la pierna de un

Tyrannosaurus rex de 68 millones de años de antigüedad en la

formación del Riachuelo del Infierno, en Montana, Estados Unidos.

Después de la recuperación, el tejido fue rehidratado por el equipo

científico.

Cuando el hueso

fosilizado fue tratado durante varias semanas para separar el

contenido mineral de la cavidad del tuétano (un proceso llamado

desmineralización), Schweitzer encontró pruebas de estructuras

intactas como vasos sanguíneos, matriz ósea y tejido conectivo

(fibras óseas). Analizado bajo el microscopio, el tejido reveló

contener microestructuras intactas incluso hasta el nivel celular.

La naturaleza y composición exactas del material no están todavía

claras, aunque muchas notas de prensa exageradamente relacionaron el

hallazgo con el tema de la novela Parque Jurásico. La

interpretación del descubrimiento, así como su importancia relativa,

todavía están siendo discutidas.

No se sabe a

ciencia cierta la fecha exacta de la extinción, ya que pudo haber

sucedido en un lapso de pocas horas o miles de años, pero lo que sí

es seguro es que las especies de dinosaurios murieron para dar paso

al reinado de los mamíferos sobre la Tierra. El Jurásico

y el Cretácico fueron los periodos de verdadero apogeo de los

dinosaurios. Al final de Cretácico algo ocurrió, como consecuencia

de lo cual desaparecen de la Tierra.

Se han dado docenas de explicaciones sobre la extinción de

los dinosaurios, la mayoría fantásticas.

Hasta hace poco tiempo se pensaba que los dinosaurios habían desaparecido

gradualmente a lo largo del período Cretácico superior. Los

recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran

asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era

Terciaria, hace unos 65 millones de años, fomentó la hipótesis de

que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que

acabaron con el reino de los dinosaurios.

|

Aunque

tales hechos, comunes en la historia geológica de la Tierra,

podrían haber tenido consecuencias en el medio ambiente, la

gran mayoría de los dinosaurios ya se habían extinguido por

ese tiempo. Además, otros animales como tortugas,

cocodrilos, peces y anfibios, que también tendrían que haber

sufrido cataclismo, sobrevivieron con pérdidas de menor

importancia. Se sabe que a lo largo del Cretácico superior

el clima se fue volviendo más inestable y estacional, y que

tanto la vida terrestre como la marina se vieron afectadas

por olas de desaparición. Aunque no pueden descartarse los

efectos de un impacto extraterrestre, éstos no explican los

datos que se tienen de extinción y supervivencia al final

del periodo Cretácico. |

A la teoría del

impacto de asteroides, otros científicos suponen la aparición del

Murganucodón, pequeño mamífero, que pudo acabar con los

huevos de los gigantescos saurios que poblaron el planeta hasta hace

unos 66 millones de años, provocando su rápida y total extinción.

Actualmente se

manejan varias teorías. Se habla por ejemplo de la volatización de

las rocas de la Península de Yucatán, México incluyendo calizas y

evaporitas. Estas, al ser volatizadas, produjeron ácido carbónico y

ácido sulfúrico, cuya consecuencia es la formación de lluvia ácida,

que afectó el desarrollo de plantas y animales. También se habla de

un periodo de oscuridad provocado por la cantidad de polvo que se

liberó con el impacto. Ésta pudo haber sido de unas horas o de

varios meses, y si la luz no pudo entrar a la superficie de la

Tierra, las plantas se murieron dejando sin comida a los animales.

Finalmente se han postulado tanto los efectos de invernadero como

los de un invierno nuclear.

|

Esta

extinción fue la causante de la desaparición definitiva de

los dinosaurios, los ammonites, y algunas aves y mamíferos

primitivos. Existen multitud de hipótesis para explicar este

singular fenómeno, como el

suicido colectivo o autodestrucción de la especie: los

carnívoros acabaron con todos los herbívoros y murieron de

hambre. Cambios climáticos: una posibilidad real sería el

hecho que cambios climáticos acentuados pudieron llevar a la

muerte a los dinosaurios. Esto se puede apoyar en el dato

que indica que en el Cretácico hubo cataclismos, maremotos,

terremotos y descenso en las temperatures. Degeneración

racial: hormonas defectuosas que significaron huevos

frágiles. Erupciones volcánicas: ríos de lava, nubes de

dióxido de carbono, y contaminación general por diversos

ácidos quizás envenenaron la atmósfera, por consiguiente

mató a los dinosaurios y otra fauna terrestre existente.

Plantas venenosas: las plantas posiblemente habrían creado

flores o frutos venenosos, lo que mató a los herbívoros.

Virus: se postuló que un virus provocó una epidemia y

exterminó a los dinosaurios. Meteorito: el descubrimiento en

1979 de un depósito de iridio (elemento poco común en la

Tierra, pero presente en los meteoritos) y un cráter en

Chicxulub en México dan pie a esta teoría. |

Tal vez un

asteroide chocó contra la Tierra y levantó polvo, provocó maremotos

y terremotos, fuertes vientos, lo que llevó a la extinción de muchas

especies animales.

Cuando muchas

especies de dinosaurios se extinguieron, los mamíferos se hicieron

con sus nichos ecológicos y conquistaron rápidamente todos los

continentes. Entre los más notables estaban los marsupiales,

creodontos, roedores, cetáceos, proboscídeos, artiodáctilos y

perisodáctilos. En el Terciario vivieron los ancestros de muchos

mamíferos actuales. Evolucionaron también aves cazadoras gigantes

como el Diatryma, y los continentes fueron tomando la

forma actual. A finales del Terciario aparecieron los primeros

homínidos. Ya en el Cuaternario se produjo la última de las

glaciaciones ("eras del hielo"), en la que los mamíferos gigantes

como el mamut, el rinoceronte lanudo, el megaloceros, los

gliptodontes, el megaterio y los dientes de sable proliferaron.

Paralelamente evolucionaban el Homo erectus y H.

neanderthalensis, los cuales fueron reemplazados en el

Holoceno por el actual H. sapiens.

Bibliografía

Sugerida.

Lessem, D. y Glut,

D.F. The Dinosaur Society's Dinosaur Encyclopedia. Random House

Inc.. (1993).

Rogers, R.R., Krause,

D.W. y Rogers, K.C. Cannibalism in the Madagascan dinosaur are very

crazy and go to the extintion of he in a crash with a submarine

Majungatholus atopus. Nature 422:515-518. (2003).

Douglas, K. y Young,

S. The dinosaur detectives. New Scientist. 2130:24. (1998).

Hecht, J. The deadly

dinos that took a dive. New Scientist 2130. (1998).

Henderson, D.M.

Effects of stomach stones on the buoyancy and equilibrium of a

floating crocodilian: A computational analysis. Canadian Journal of

Zoology 81:1346-1357. (2003).

Parsons, K.M.

Drawing Out Leviathan. Indiana University Press. 22-48. (2001).

Mayr, G., Pohl, B. y

Peters, D.S. A Well-Preserved Archaeopteryx Specimen with Theropod

Features. Science 310:1483-1486. (2005).

O'Connor, P.M. y

Claessens, L.P.A.M. Basic avian pulmonary design and flow-through

ventilation in non-avian theropod dinosaurs. Nature 436:253. (2005).

Xu, X. y Norell, M.A.

A new troodontid dinosaur from China with avian-like sleeping

posture. Nature 431:838-841. (2004).

Dal Sasso, C. y

Signore, M. Exceptional soft-tissue preservation in a theropod

dinosaur from Italy. Nature 292:383-387 (1998).

Schweitzer, M.H.,

Wittmeyer, J.L. y Horner, J.R. Soft-Tissue Vessels and Cellular

Preservation in Tyrannosaurus rex. Science 307:1952-1955 (2005).

También el subtítulo "Similitudes reproductivas" de la sección sobre

Dinosaurios emplumados y la conexión con las aves.

Hayward, T. The

First Dinosaurs. Dinosaur Cards. Orbis Publishing Ltd. D36040612.

(1997).

Sereno, P.C.,

Forster C.A., Rogers, R.R., y Monetta, A.M. Primitive dinosaur

skeleton from Argentina and the early evolution of Dinosauria.

Nature 361:64-66. (1993).

Koeberl, C. y

MacLeod, K.G. Catastrophic Events and Mass Extinctions. Geological

Society of America. (2002).

La explosión

diversificadora del Campaniano El efecto del cambio climático en la

extinción de los dinosaurios.

Niveles marinos

durante la era de los dinosaurios. Un estudio afirma que la era de

los dinosaurios tuvo un clima frío, con grandes masas de hielo en

los polos y un bajo nivel de los océanos. National Geographic;

November 29, 2005

Fassett, J,

Zielinski, R.A. y Budahn, J.R. Dinosaurs that did not die; evidence

for Paleocene dinosaurs in the Ojo Alamo Sandstone, San Juan Basin,

Nuevo México. En Catastrophic events and mass extinctions; impacts

and beyond. (Eds. Koeberl, C. & K. MacLeod): Special Paper -

Geological Society of America 356: 307-336. (2002).

Wang, H., Yan, Z. y

Jin, D. Reanalysis of published DNA sequence amplified from

Cretaceous dinosaur egg fossil. Molecular Biology and Evolution.

14:589-591. (1997).

Urumaco, tierra de fósiles venezolanos.

Por

Mariano Magnussen Saffer. Director Grupo Paleo. Presidente de la

Asociación Amigos del Museo Punta Hermengo Miramar.

marianomagnussen@yahoo.com.ar.

La

referencia original se encuentra en Garner (1926), quien se limita a

mencionar que la formación tiene su localidad tipo cerca y al norte

de la población de Urumaco, con una escueta descripción de la

litología y asignación a una edad Mioceno tardío en parte y

Plioceno. Williston y Nichols (1928) amplían la descripción de la

unidad (bajo el nombre de Caliza Damsite), mencionando una

subdivisión en tres miembros: Urumaco inferior, medio y superior.

Sin embargo, varios autores, notablemente Liddle (1928, 1946) no

utilizan el nombre de Urumaco para esta unidad, considerándola parte

de la Formación Caujarao. Chappell (1956, LEV I) describe la unidad

con el nombre de Formación Urumaco y sus miembros informales

componentes y, por primera vez, menciona la presencia de restos de

vertebrados, reptiles y mamíferos, en la parte superior de la

formación.

La

sedimentación de la Formación Urumaco, se ubica dentro de un

complejo de ambientes marginales y próximo costeros, con desarrollo

de amplias lagunas y bahías, semiprotegidas por barreras litorales,

en un régimen principalmente transgresivo. El aporte de sedimentos

fue relativamente escaso, predominantemente de grano fino, en parte

proveniente de un sistema fluvial que desemboca en la laguna. La

importancia de los depósitos de acarreo de tormenta, es indicativa

de un régimen micromareal con tormentas frecuentes, a veces de gran

intensidad. La abundancia de materia orgánica vegetal y la

composición de los conjuntos de vertebrados, indican la presencia de

cubierta vegetal selvática, en un clima húmedo tropical.

|

Dentro de este marco ambiental, la sedimentación del miembro

medio de la formación, indica una reducción en el aporte de

sedimentos respecto al miembro inferior, mientras que el

miembro superior es de carácter regresivo, con un aumento en

el aporte de sedimentos y el desarrollo de una llanura

fluvial en el sector occidental del área. Durante la

sedimentación de la Formación Urumaco, se produjo un

equilibrio entre el ascenso relativo del nivel del mar,

producto del ascenso eustático y la subsidencia local, y el

suministro de sedimentos, de manera que se preservaron las

secuencias detrás de las barreras litorales, sin que se

produjera una invasión marina en el área. |

En

el occidente falconiano se puede conocer el pueblo de Urumaco que

posee el yacimiento de fósiles más grande del país y del norte de

Sudamérica.

Los fósiles

miocenos de Urumaco, son los mas increíbles de Venezuela. Urumaco,

para quien lo visite, presenta un paisaje singular. Es una región

semidesértica cuyas dunas rocosas encierran importantes restos

fósiles entre los sedimentos rojizos, anaranjados, amarillos o

morados. El visitante puede observar esporádicas apariciones de

chivos que hacen de la zona un sitio menos fantasmal, imponente sin

embargo por su destacada y particular historia natural.

Sucede que hace

unos 8 millones de años, Urumaco era un sitio muy distinto al

actual. La presencia de un gran pantanal como ecosistema permitía el

desarrollo de una importante biodiversidad. Recorrían la zona cursos

de agua lenta con predominio de vegetación acuática y gramínea. Los

fósiles encontrados de hábitos acuáticos confirman, también, que el

proto-Orinoco tenía su desembocadura en la región, la cual se vio

posteriormente desviada hacia la actual desembocadura en el delta

por el surgimiento de la cordillera costera. La formación se

extiende entre los ríos Zazárida y Lagarto (al oeste) y el río

Mitare (al este) en el noroeste de Falcón.

|

La edad de la

formación esta considerada como Mioceno tardío ya que de acuerdo a

los fósiles guía y al análisis de la polaridad magnética se estima

la edad entre 11 millones y 5 millones de años, con una media de 8

millones de años .De acuerdo a la fauna de mamíferos encontrada se

la considera entre las edades-mamífero continentales

correspondientes a los pisos Chasiquense y Huayqueriense (Mioceno

Tardío). Urumaco

sorprendió al ambiente paleontológico por la singularidad de los

descubrimientos. No sólo por los cocodrilos gavial y el "pico de

pato", perezosos gigantes, manatíes, delfines y el bagre cajaro sino

porque en esta formación se han encontrado al roedor y las tortugas

mas grandes del mundo miocénico. |

Urumaco

sorprendió al ambiente paleontológico por la singularidad de los

descubrimientos. No sólo por los cocodrilos gavial y el "pico de

pato", perezosos gigantes, manatíes, delfines y el bagre cajaro sino

porque en esta formación se han encontrado al roedor y las tortugas

mas grandes del mundo miocénico.

Phoberomys

pattersonii,

es el roedor mas grande conocido. Pesaba unos 500kg, medía unos 3m

de longitud y 1,3m de largo. Fue encontrado en 1999 por el geólogo

Rodolfo Sánchez oriundo de Urumaco.

Stupendemys geographicus

también es protagonista destacada de Urumaco. Sus 3,3m de longitud y

2,10m de ancho la transforman en la tortuga miocénica mas grande del

mundo, la cual fué descubierta en 1992, superando al anterior

hallazgo (1978) de la misma especie por científicos de La

Universidad Central de Venezuela y Harvard. Aquella otra tortuga

mide 2,25m de largo.

El caparazón de la

tortuga más grande del mundo fue hallado en Urumaco, una porción de

geografía árida ubicada al noroeste del estado Falcón, en Venezuela,

donde se encuentra una increíble concentración de fósiles y otros

testigos del pasado venezolano. En el año 1970, el profesor

Clemente González, Jefe del Departamento de Geología de la UCV,

invita al reconocido paleontólogo Bryan Patterson y su alumno Roger

Wood para llevar a cabo una expedición paleontológica en la región

de Urumaco. Durante la expedición, fueron encontrados fósiles

pertenecientes al período terciario que fueron trasladados al Museo

de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard para ser

identificados y fichados. Luego de este proceso debían ser devueltos

al país, pero este acuerdo quedó en el olvido.

|

Fue en 1995

cuando el Museo de Ciencias de Venezuela, al inventariar las

piezas de sus colecciones, identificó el material faltante

de los fósiles que se encontraban en Harvard. Y en 1998 se

inicia un proceso de negociación para la repatriación de la

colección que se culminó en Febrero de este año 2009, con el

arribo de los fósiles al país. La repatriación de los

fósiles contribuye -según Sergio Antillano, Presidente del

Museo de Ciencias- a la democratización del conocimiento

científico, en tanto que la colección y la información que

de ella deriva, estará al alcance de todos los sectores de

la población, a través de los servicios de información y de

divulgación de este Museo. |

Otros fósiles

hallados: Charactosuchus (Cocodrilo longirostro),

Prepotherium (Edentados terrestres de tamaño mediano),

Phractodephalus (bagres de agua dulce),

Brachygnatosuchus, Caiman, Charactosuchus, Gryptosuchus

(cocodrilos gigantes), Mourasuchus (cocodrilos "rotro

de pato"), Chelus (tortugas de agua dulce), iguánidos

indeterminados. Ischyrorhynchus (cetáceos de agua

dulce), Trichetus y Potamosirens

(Manatíes), Macrauquénidos (indeterminados), Eumegamys

(Roedores gigantes), Coprolitos, impresiones de hojas y madera

fosilizada, Gryptosuchus, Charactosuchus, Ikanogavialis

y Tomistoma (cocodrilos longirostros), Pristis,

Cinoscyan y Phractocephalus (cocodrilos de

tamaño mediano a grande, Mourasuchus (cocodrilos "rotro

de pato"), "Podocnemis" y Stupendemys

(tortugas terrestres, testudino indeterminado), Ribodon

(manatíes), Ocenerotherium (Toxodontes),

Prepotherium (Edentados terrestres), Eumegamys,

Phoberomys, Tetrastylus, Cardiatherium, Dabbenea y

Kiyutheerium (Roedores gigantes), Phractocephalus

hemiliopterus (bagre carajo) y Pseudodoras cf p. niger

(bagre sierra).

La

fauna fósil de vertebrados dulceacuicolas está estrechamente

relacionada con la provincia faunal del río Orinoco actual,

incluyendo algunas formas que son endémicas de dicha provincia. Díaz

de Gamero (1996) indica que esta fauna demuestra que el río proto-Orinoco,

que drenaba la Cordillera Central de Colombia y el macizo Guayanés,

fluyó hacia el noroeste de Falcón durante el Mioceno y que el paso

de la Formación Socorro a la Formación Urumaco marca el cambio en el

curva inferior del río que, a partir de las postrimerías del Mioceno

medio, tomó el curso actual hacia el este, pudiéndose denominar

Orinoco.

Bibliografía Sugerida:

Aguilera S., O. A., 1993. Ictiofauna neogena del noroeste de

Venezuela y su relación con el paleo-Orinoco t el paleo-Caibe, Tesis

de Doctorado, Universidad Central de Venezuela, 136 p.

Bocquentín V., J., 1984a. Un nuevo Nettosuchidae (Crocodylia,

Eosuchia) proveniente de la Formación Urumaco (Mioceno

superior), Venezuela, Ameghiniana, 21(1): 3-8.

Díaz

de Gamero, M. L. y O. J. Linares, 1989. Estratigrafía y

paleontología de la Formación Urumaco, del Mioceno tardío de Falcón

noroccidental, VII Congr. Geol. Venez., Mem., 1: 419-439.

Pascual, R. y M. L. Díaz de Gamero, 1969. Sobre la presencia del

género Eumegamys (Rodentia, Caviomorpha) en la Formación Urumaco del

estado Falcón (Venezuela). Su significación cronológica, Asoc.

Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inf., 12(10): 367-388

Sill,

W. D., 1970. Nota preliminar sobre un nuevo gavial del Plioceno en

Venezuela y una discusión de los gaviales sudamericanos, Ameghiniana,

7(2): 151-159.

Wood, R. C. y M. L. Díaz de Gamero, 1971.

Podocnemis venezuelensis, a new fossil pelomedusid (Testudines,

Pleurodira) from the Pliocene of Venezuela and a review of the

history of Podocnemis in South América, Brevoria, 376: 1-23.

Cuarenta y cinco

hipótesis acerca de la

extinción de los dinosaurios.

Trabajo enviado y

realizado por: Manuel Tamayo H.

mtamayo@hualo.ucm.cl.

Universidad Católica del Maule, Talca, Chile. Nota al lector: es

posible que este articulo no contenga todos los componentes del

trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas,

esquemas o tablas complejas, etc.). Tomado de Monografias.com

Resumen

Se analizan 45

hipótesis antiguas o modernas sobre la extinción de los dinosaurios,

algunas vinculadas entre sí, otras contradictorias. Se clasifican

según apelen a factores internos, a factores reproductivos

gatillados por factores externos o directamente a factores externos,

y estas últimas se clasifican según si las causas aducidas sean

climáticas, biológicas, geológicas o astronómicas. Se indican los

argumentos a favor y las objeciones. En la mayoría de los casos se

agregan comentarios relativos a su formulación (autores, años,

seguidores) o a su relación con otras hipótesis. Se agrega

información sobre las extinciones masivas, gradualismo y

catastrofismo, un posible consenso y abundante bibliografía.

1. Introducción

El concepto de

extinción, la desaparición de importantes linajes de organismos, se

relaciona con el estudio del registro fósil. Los primeros

paleontólogos, que estudiaban restos de animales desconocidos hasta

ese entonces, suponían que tales seres debían vivir en alguna zona

alejada de la Tierra, pero el célebre naturalista francés Georges

Cuvier (1769-1832) concluyó que organismos como los mamuts y los

mastodontes estaban extinguidos. Cuvier supuso que la causa de la

extinción serían "catástrofes", grandes cambios paleoambientales que

afectaban a regiones enteras del planeta. Charles Darwin escribió:

"Ciertamente que no hay hecho en la Tierra más sorprendente que el

extenso y repetido exterminio masivo de sus habitantes". Darwin

supuso que la extinción sería el resultado de la mejor adaptación de

ciertas especies que otras, sucumbiendo estas últimas durante la

competencia por los limitados recursos del medio.

|

El especialista

en dinosaurios Alan Charig afirma que la pregunta que le formulan

con mayor frecuencia a un paleontólogo es "¿Por qué se extinguieron

los dinosaurios?".

El célebre paleontólogo norteamericano Stephen

Jay Gould cuenta que le preguntó a un psicólogo por qué a la gente

le atraen tanto los dinosaurios. El psicólogo afirmó que se debe a

que eran animales grandes y feroces y especialmente porque se

extinguieron. |

Desde el

descubrimiento de los primeros fósiles de los grandes dinosaurios,

se buscaron explicaciones acerca de la existencia y de la extinción

de estos animales en particular, tan extraños para la mayoría de las

personas. Algunas conjeturas caían en el terreno de la simple

fantasía, pero otras se basaban en

datos

científicos, aunque incompletos y especulativos. Se elaboraron

numerosas hipótesis para explicar su desaparición, algunas serias y

razonables, otras disparatadas o cómicas; algunas sencillas, otras

complejas, combinando diversos factores. En 1941, el humorista Will

Cuppy escribía: "La Era de los Reptiles se terminó porque ya había

durado demasiado y fue una equivocación desde el principio". Jorge

Blaschke comenta: "Al ver tal cantidad de posibilidades fantásticas

de extinción, uno se pregunta: ¿cómo se las arreglaron los

dinosaurios para vivir tanto tiempo?".

2. Las

extinciones masivas en la historia de la tierra

En la medida que

la paleontología fue teniendo registros más completos, y pudo

determinarse con mayor precisión las fechas de aparición y extinción

de diversos grupos, comenzó a hacerse evidente que en determinados

momentos de la historia de la Tierra se han producido extinciones

simultáneas de grupos biológicos muy diversos. Se reconoció que los

fenómenos de extinción son de dos tipos: la extinción de fondo, que

afecta regularmente a pocas especies, y las extinciones masivas, que

esporádicamente afectan a un gran número de diversos organismos. Los

paleontólogos actualmente aceptan que estas crisis pudieron tener

causas terrestres o extraplanetarias, con drásticas consecuencias

sobre los ecosistemas de la Tierra en su conjunto, y que no haberse

producido esas grandes catástrofes, no habrían surgido y

evolucionado nuevos grupos biológicos, por lo tanto las extinciones

son fenómenos evolutivos importantes para la renovación y aparición

de innovaciones en la ecosfera. Algunos especialistas han reconocido

veinte o más de dichos procesos de extinción, pero algunos son más

convincentes que otros.

Los

paleontólogos han definido cinco grandes extinciones masivas,

aquellas crisis bióticas en las que en cada caso desapareció al

menos el 65% de los organismos y entre un 20 y un 25% de las

familias, en un lapso geológico breve. La primera fue la ocurrida a

fines del período Ordovícico, hace 438 millones de años, que terminó

con muchas familias de braquiópodos y trilobites. La segunda

extinción masiva ocurrió a fines del Devónico, hace 367 millones de

años, durante la cual desaparecieron numerosos grupos de

ammonitoideos, trilobites, braquiópodos, corales tubulados,

gasterópodos, estromatoporoideos y

peces.

La mayor

extinción masiva fue la tercera, en el límite Pérmico-Triásico

(formando el límite entre las eras Paleozoica y Mesozoica), hace 225

millones de años, que produjo la extinción del 90% de las especies

marinas, el 50% de las familias animales y cerca del 80% de los

géneros, desapareciendo la mayoría de los vertebrados terrestres

dominantes, los trilobites y los corales primitivos. Sufrieron

fuertes pérdidas los ammonites, braquiópodos, equinodermos, briozoos,

conodontes y peces. Le siguió una extinción masiva al terminar el

Triásico, hace 208 millones de años, que eliminó al 60% de las

especies, entre las cuales se cuentan las pertenecientes a grupos

como braquiópodos, moluscos, artrópodos y vertebrados terrestres. La

última es la que acabó con los dinosaurios, al final del Cretáceo

(transición Cretáceo-Terciario), hace 65 millones de años.

Otras fases o

picos de extinción masiva menos importantes en sus efectos

ocurrieron en el Cámbrico superior, en el límite Jurásico-Cretáceo,

y en el Eoceno superior. Otros episodios de extinción menos

definidos aún se han reconocido en zonas localizadas o han afectado

a ciertos grupos restringidos. Las estadísticas sobre grupos

extinguidos y la duración de los acontecimientos producen polémicas,

por las características incompletas del registro fósil, la

diferencia en las probabilidades de fosilización de diferentes

grupos, los criterios taxonómicos diversos que se aplican para

reconocer un mismo nivel taxonómico y los niveles mínimos de

extinción que deben considerarse como masivos.

3. La extinción

de fines del mesozoico

Hacia fines del

período Cretáceo, tras unos 150 años de evolución, proliferaban los

dinosaurios, de los cuales existían numerosos tipos, variados y

exitosos. Pero diez millones de años después habían desaparecido,

como consecuencia de una crisis que se produjo a fines del Cretáceo,

una catástrofe biológica de grandes proporciones, que ocurrió hace

65 millones de años, dando término a la era Mesozoica. ¿Cómo pudo

extinguirse un grupo como el de los dinosaurios, que había dominado

la Tierra durante 165 millones de años? Esta crisis no solamente

afectó a los dinosaurios, también se extinguieron otros grupos

importantes, como los reptiles voladores (pterosaurios), los

reptiles marinos (plesiosaurios, mosasaurios, cocodrilos marinos e

ictiosaurios), un gran número de organismos planctónicos, entre

ellos la mayoría de los foraminíferos (protozoos marinos provistos

de complejos exoesqueletos) y moluscos como los ammonitoideos,

belemnites y rudistas (bivalvos formadores de arrecifes).

La extinción

masiva de fines del Cretáceo se conoce como "el episodio C/T" (de

Cretáceo y Terciario). Según David Raup y John Sepkoski afectó a

casi el 75% de las especies, entre ellos el 90% de los géneros de

protozoos y algas acuáticos. Según Thierstein y Russell desapareció

entre el 44% y el 49% de las especies planctónicas, entre el 15% y

el 25% de las del fondo marino, 14% de las de aguas continentales y

20% de las terrestres.

Entre los grupos

que sobrevivieron se encuentran los reptiles actuales (tortugas

marinas y terrestres, tuatara, lagartos, serpientes y cocodrilos),

peces,

aves,

los insectos, moluscos y los mamíferos. No sobrevivió ningún

vertebrado terrestre de más de 25 kg. El efecto sobre la vegetación

fue variado: las más afectadas fueron las angiospermas, las

coníferas algo menos, los musgos y helechos fueron poco afectados.

aunque no fue la mayor crisis en la historia de la vida sobre la

Tierra, ha fascinado a los investigadores, quienes aún no se ponen

de acuerdo sobre sus causas.

4. Gradualismo y

catastrofismo

Durante el

primer tercio de este siglo y luego especialmente en la década de

1950, paleontólogos como Norman Newell y George G. Simpson

recopilaron la información disponible acerca de las extinciones

masivas y comenzaron a teorizar sobre sus posibles causas.

Actualmente alrededor de unas 500 personas, entre paleontólogos,

geólogos, geofísicos y astrofísicos, están tratando de resolver el

problema de la gran extinción de fines del Cretáceo. En los últimos

tiempos se publicaron cientos de

informes

anualmente y periódicamente se efectúan congresos científicos sobre

el tema. No hay por qué pensar que la extinción de los dinosaurios

debió obedecer a una causa única, es posible que se hayan conjugado

varios factores, quizás si todos ya descubiertos o quizás algunos no

hayan sido aún imaginados.

|

Las

explicaciones científicas pueden clasificarse en aquellas que apelan

a factores internos, propios de la

biología

de los dinosaurios, y las que apelan a factores externos, y estas

últimas se pueden dividir en endógenas (causas terrestres) y

exógenas (causa externa a nuestro planeta).

De acuerdo a la rapidez

de la extinción se clasifican en hipótesis catastrofistas (extinción

súbita) y gradualistas (proceso de extinción gradual).

|

El modelo

gradualista de extinción postula un lento declive debido a cambios

climáticos y vegetacionales a largo plazo, de manera que los

hábitats subtropicales fueron reemplazados por bosques templados,

produciéndose amplias variaciones climáticas estacionales. Los

cambios ambientales habrían favorecido a los mamíferos y aves. En

favor del modelo gradualista se aportan pruebas paleontológicas y

estratigráficas. El principal argumento en apoyo del modelo gradual

es que hacia fines del Mesozoico los climas estaban cambiando

lentamente, tal vez como consecuencia de la variación del nivel del

mar, y había desaparición de hábitats adecuados. Numerosos

paleontólogos y geólogos aceptan esta conclusión, porque estudios

detallados realizados en ciertas cuencas sedimentarias parecen

demostrar una decadencia de los dinosaurios a largo plazo, así como

la de muchos otros grupos que desaparecieron en la misma época,

entre ellos pterosaurios, grupos de aves, mamíferos, plesiosaurios,

ictiosaurios, mosasaurios, ammonites y belemnites. Apoya a esta

teoría la evidencia de que subieron los niveles del mar hacia el

final del Cretáceo, inundando zonas costeras, y los climas se

habrían hecho más templados. Leigh Van Valen y Robert Sloan han

señalado que la exuberante vegetación subtropical de la época de los

dinosaurios pareció dar paso a los bosques templados de coníferas en

el transcurso de unos 5 a 10 millones de años, coincidiendo con la

decadencia de los dinosaurios y la prosperidad de los mamíferos.

Robert Sloan y

Robert Sullivan plantean que la declinación de los vertebrados

terrestres, particularmente de los dinosaurios, comenzó gradualmente

antes del fin del Cretáceo, y que se produjo un lento aumento de las

tasas de extinción de los vegetales en el Hemisferio Norte, debido a

un enfriamiento climático. Un estudio realizado en 1987 por Robert

Sullivan pareció confirmarlo a escala global. Descubrió que la

diversidad de los dinosaurios disminuyó desde 16 familias a 9

durante los diez últimos millones de años del Cretáceo. Sin embargo,

sus conclusiones se han criticado debido a que no se puede hacer una

datación tan exacta como la que señala, la correlación mundial es

muy insegura y tampoco se puede establecer con certeza la cantidad

de especies presentes.

En el área de

Hell Creek, al noroeste de Montana, Robert Sloan, de la Universidad

de Minnesota, con un grupo de paleontólogos, describieron en 1986

una comunidad de mamíferos de aspecto paleoceno que existió entre

40.000 y 10.000 años antes del paso del Cretáceo al Paleoceno.

Efectuaron recuentos basados en décadas de recolección de huesos y

dientes de dinosaurios y mamíferos por tonelada de rocas o número de

especies diferentes por metro cúbico. Sus gráficos, realizados a

partir de restos bien datados, parecían demostrar que al menos en

esa zona los dinosaurios experimentaron una lenta decadencia a lo

largo de unos ocho millones de años, mientras simultáneamente se

expandían los mamíferos. Sin embargo, trabajando sobre miles de

restos de huesos de dinosaurios del mismo lugar, Peter Sheenan, del

Museo Público de Milwakee y David Fastovsky, de la Universidad de

Rhode Island, llegaron a la conclusión opuesta: según ellos los

dinosaurios habrían prosperado hasta el final.

El modelo

catastrofista de extinción explica la desaparición de los

dinosaurios como resultado de los efectos secundarios de un

cambio

súbito, lo cual implicaría un episodio de extinción de menos de un

año de duración. En favor del modelo catastrofista están los altos

niveles de iridio en una delgada capa de arcilla en el límite C/T en

al menos 50 localidades a través de todo el mundo, en sedimentos

depositados tanto en el mar como en ríos y lagos. La época en que se

depositó el iridio no puede establecerse con una precisión mayor a

500.000 años. Algunos grupos fósiles, como el plancton marino,

presentan una extinción repentina en el límite. Sobre la huella del

iridio existe una "huella de helechos", lo cual demuestra la

desaparición de las plantas angiospermas, seguida por una difusión

inicial de los helechos y luego, aparentemente años después, la

recuperación de las angiospermas. Es lo que ocurre debido a la

formación de un manto global de polvo estéril, y posterior

germinación gradual de esporas y semillas enterradas. Este fenómeno

se observa tras las erupciones volcánicas y también podría esperarse

que ocurriera luego del impacto de un gran meteorito. Otras pruebas

del modelo catastrofista son la existencia de esférulas cristalinas,

consecuencia de la fundición de los materiales y los granos de

cuarzo golpeado. Tales estructuras pueden estar indicando un gran

impacto, o pueden ser consecuencias de erupciones volcánicas en gran

escala.

En 1984, Dale

Russell, del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Ottawa, Canadá,

calculó globalmente los cambios en la diversidad de los dinosaurios,

sugiriendo que su desaparición fue un acontecimiento repentino,

porque mediante cálculos en las cifras globales de diversidad de

dinosaurios encontró que la diversidad se mantuvo hasta el final del

Cretáceo, sin la menor señal de disminución que cabría esperar si la

desaparición hubiese sido gradual. Si consideramos que la extinción

de los dinosaurios coincide con la desaparición masiva de muchos

otros tipos de organismos, solamente pueden considerarse seriamente

las hipótesis que buscan una alteración a nivel mundial, que pudo

haber sido gradual o catastrófica, y en este último caso de origen

terrestre o extraterrestre. Las hipótesis más modernas son de este

tipo, basadas en una mayor cantidad de datos disponibles,

correlacionados con la ayuda de computadoras. Sin embargo, la

principal dificultad que enfrentan las hipótesis catastrofistas son

explicar la selectividad de las extinciones.

5. Las 45

hipótesis principales

A continuación

entregamos un resumen de las principales hipótesis que se han

planteado para explicar la extinción de los dinosaurios, con los

argumentos que las justifican y las objeciones de sus detractores.

Muchas de ellas son fantasiosas, otras están mejor avaladas por

evidencias. Varias pueden relacionarse entre sí (por ejemplo cambios

astronómicos pueden inducir cambios geológicos, y éstos cambios

climáticos), de modo que hay quienes han asociado a varias de las

hipótesis reseñadas para dar una explicación multicausal, otras son

contradictorias entre sí.

A.Hipótesis que

apelan a factores internos

Las primeras

hipótesis se centraban mayoritariamente sobre características de los

propios dinosaurios, apelaban a factores internos, pero son muy

discutibles porque los dinosaurios no fueron los únicos organismos

que se extinguieron. En su mayor parte son indemostrables

especulaciones de café, no basadas en el estudio atento de las

circunstancias y que no justifican ni la extinción ni la

sobrevivencia de otros grupos.

1.

Envejecimiento Racial

Dado que:

(1) los individuos nacen, crecen y mueren, y (2) los dinosaurios

aparecieron, tuvieron su época de prosperidad, declinaron y se

extinguieron. Hipótesis: la extinción de los dinosaurios

ocurrió por un proceso de envejecimiento natural, que produce

caracteres extravagantes e inadaptativos. Objeciones: las

analogías entre el ciclo vital de un individuo y el desarrollo

evolutivo de las especies y grupos superiores son inadmisibles

científicamente, y son rechazadas por los paleontólogos actuales por

falta de lógica y de evidencia empírica. No existen indicios de que

la extinción y substitución de cualquier grupo se deban a factores

distintos a su incapacidad de sus adaptaciones frente a nuevos

desafíos ambientales o competitivos.

Al final del

Cretáceo los dinosaurios presentaban una elevada diversidad y

estaban exitosamente adaptados a diferentes formas de vida, hacia

fines del Cretáceo habían aparecido dinosaurios nuevos, como los

ceratópsidos, que evolucionaban adaptativamente. Comentario:

El paralelismo entre el ciclo vital de un organismo y el desarrollo

un grupo fue resaltado por Alcide d’Orbigny para los ammonites. En

la década de 1880, dos paleontólogos, Wilhelm Waagen y Alpheus Hyatt,

desarrollaron las implicancias evolutivas de esta relación, dando

origen a la idea de una "senectud racial" o "filogerontismo. La

hipótesis de la "senectud racial" fue apoyada por otros

paleontólogos como Edward Drinker Cope, Richard Swan Lull y Henry F.

Osborn, quienes la aplicaron a los dinosaurios. En 1924, Lull

concluyó que "animales grotescos como el Stegosaurus

estaban abocados, por su propia naturaleza, a una rápida extinción,

como resultado de las consecuencias mortales de la enfermedad

racial. Algunos supusieron que eran demostración de "vejez" la

carencia de dientes y el gigantismo en algunos grupos de

dinosaurios, y extrapolaron imaginativamente a todos ellos otras

características de "vejez", como disminución de la fuerza y de las

capacidades sensoriales. Actualmente estas analogías entre el

desarrollo de los organismos y la historia de las especies carecen

de partidarios entre los paleontólogos.

2.

Especialización Excesiva

Dado que:

(1) los organismos evolucionan hacia formas más especializadas y no

pueden retroceder hacia estados primitivos, (2) los dinosaurios

llegaron a un nivel de especialización demasiado alto, que se

observa en la aparición de estructuras aberrantes e inadaptadas,

como placas, cuernos, viseras, el penacho nasal de los hadrosaurios,

la cúpula ósea de los paquicefalosaurios, etc. Hipótesis: los

dinosaurios se extinguieron por una super-especialización que

produjo consecuentemente una inadaptación. Objeciones: los

dinosaurios lograron superar exitosamente crisis ambientales

previas, adaptándose perfectamente a nuevas condiciones. Las

estructuras como cuernos o placas no eran anormales o inútiles como

se creyó antiguamente, cumplían funciones a las que estaban

perfectamente adaptadas, por ejemplo servir de apoyo a los músculos

mandibulares o a los órganos de los sentidos. No explica la

extinción simultánea de otros organismos, incluyendo especies

marinas, de otros hábitats. Comentario: Esta hipótesis se

planteó a menudo como una extensión de la anterior: la

superespecialización acompañaría a la "senectud racial". Así lo

plantea, por ejemplo, Edwin H. Colbert, quien las asocia a un factor

genético: "Puede ser que los cromosomas, que son los portadores de

la herencia, "pierdan el control" en esos momentos previos a la

extinción de un grupo; es claro que las especializaciones excesivas,

debidas a trastornos cromosómicos, pueden haber sido la causa de la

desaparición de muchas líneas evolutivas particulares". L. S. Berg

en 1926 propuso su idea de la "nomogénesis", evolución por causas

internas, según la cual la extinción se produce "obedeciendo a

ciertos impulsos internos ocultos en la constitución del organismo".

Este tipo de especulaciones carece absolutamente de base.

3. Gigantismo

Extremo

Dado que:

muchos dinosaurios poseían grandes hipófisis en la base del cráneo y

el mal funcionamiento endocrino es causa de crecimiento

desproporcionado (gigantismo por hipersecreción hipofisaria).

Hipótesis: los dinosaurios desaparecieron debido a que por

fallas endocrinas alcanzaron tallas excesivamente grandes,

apareciendo desarreglos corporales como discos intervertebrales mal

ajustados o dislocados, malformaciones óseas, exceso de

temperatura

interna, etc. Objeciones: No todos los dinosaurios eran

gigantes, algunos eran del tamaño de un perro o menores, y también

desaparecieron.

|

Los mayores

dinosaurios (saurópodos) predominaron durante el período Jurásico,

no corresponden a las especies que desaparecieron a fines del

Cretáceo. No hay razones para pensar que en distintas líneas

evolutivas de dinosaurios se produjesen simultáneamente desórdenes

endocrinos. No hay evidencias de los supuestos trastornos masivos

por exceso de

volumen

corporal, por ejemplo son muy escasos los ejemplares con discos

vertebrales dislocados. No explica la extinción simultánea de otros

organismos, incluyendo especies marinas, que vivían en otros

hábitats. |

Comentario: La hipótesis del sobredesarrollo como

causa de extinción fue formulada por primera vez en 1888 por Ludwig

Döderlein y posteriormente fue divulgada por el científico Stephan

Zamenhoff. El paleontólogo Lapparent dice que una consecuencia del

aumento de tamaño de los dinosaurios fue su reducción numérica.

Igualmente, Abeloos indicaba que el aumento de las dimensiones se

habría asociado a una menor y más tardía reproducción, disminuyendo

sus posibilidades de sobrevivencia.

4. Escasa

Inteligencia

Dado que:

los dinosaurios presentaban un cerebro reducido respecto a sus

dimensiones corporales y un aspecto de animales lentos y pesados.

Hipótesis: los dinosaurios fueron incapaces de competir con los

mamíferos, más ágiles y más inteligentes. Objeciones: algunos

dinosaurios, como los celurosaurios y deinonicosaurios, tenían

cerebros grandes y estructuras que evidencian una gran agilidad. El

trabajo del profesor James Hopson demuestra que algunos de los

últimos dinosaurios, como los troodóntidos de fines del Cretáceo,

presentaban un tamaño cerebral equivalente al de muchos mamíferos.

El aspecto de animales lentos y pesados de algunos de ellos se debe

a las antiguas reconstrucciones influidas por un prejuicio. Los

estudios de la paleofisiología de dinosaurios muestran que

presentaban un metabolismo y unas pautas de conductas más complejas

de lo que se creía antiguamente. Los mamíferos aparecieron en el

Triásico y durante millones de años, hasta después de la extinción

de los dinosaurios, permanecieron como un grupo secundario, formado

por animales pequeños posiblemente nocturnos. Las tortugas o los

cocodrilos, que les sobreviven, tienen un cerebro igualmente

reducido y no parecen ser más inteligentes que los dinosaurios.

Tampoco explica la extinción simultánea de otros organismos.

Comentario:

El paleontólogo belga Louis Dollo fue uno de los primeros en llamar

la atención sobre la posible influencia del cerebro primitivo y

pequeño de los dinosaurios en su declinación. La idea de que los

dinosaurios eran unos seres pasados y estúpidos que no pudieron

competir con los mamíferos, ágiles, activos e inteligentes, estuvo

muy extendida en las décadas de los años 1940-1950 entre los

paleontólogos y llegó a formar parte de la cultura popular. Esta

idea se sustentaba en tres consideraciones: su escasa capacidad

cerebral en relación a la masa corporal, su metabolismo que se

consideraba idéntico al de los reptiles actuales, y su propio

gigantismo, asociado tradicionalmente con falta de inteligencia.

Algunos científicos han sugerido que los dinosaurios eran autómatas,

prisioneros de un comportamiento automático, rígido, genéticamente

programado, de modo que los mamíferos, de conducta flexible e

inteligente, los desplazaron de todos sus nichos ecológicos. El

paleontólogo Edwin H. Colbert aceptaba esta hipótesis, comentando:

"...los dinosaurios eran virtualmente autómatas ambulantes. Habría

sucedido, pues, que triunfó aquí el cerebro sobre la fuerza bruta".

Hacia fines de los años sesenta surgió una nueva concepción, que

considera a los dinosaurios en forma más objetiva como seres

perfectamente adaptados a su ambiente, activos y con conductas

complejas.

5.

Sobrepoblación y

Suicidio

Dado que:

durante el Mesozoico las condiciones ambientales fueron favorables

para la proliferación de los dinosaurios, éstos alcanzaron grandes

densidades de población. Hipótesis: la sobrepoblación los

indujo a desarrollar factores psicóticos que los llevaron a

suicidios colectivos, como ocurre actualmente con los lemmings o

algunos cetáceos. Objeciones: sin justificación seria.

Comentario: Algunos paleontólogos y divulgadores imaginaron que

la sobrepoblación de los dinosaurios habría llevado al desarrollo de

desórdenes endocrinos y nerviosos, y a problemas con los huevos,

cuya cáscara se habría hecho demasiado delgada por la misma razón

(ver hipótesis 12).

6.

Sobrepoblación Y Hambruna

Dado que:

La superpoblación puede producir la extinción de las poblaciones por

falta de alimento. Hipótesis: la sobrepoblación de grandes

dinosaurios herbívoros pudo devastar la vegetación y provocar su

muerte por falta de alimento, y consecuentemente la extinción de sus

depredadores. Objeciones: los ecosistemas poseen mecanismos

de autorregulación, tal tipo de desajustes podría haber afectado a

poblaciones locales, pero no a todos los dinosaurios y a otra

diversidad de organismos terrestres y acuáticos.

7.

Superdepredación

|

Dado que:

durante el Cretáceo superior aparecieron en diferentes partes del

mundo los grandes dinosaurios carnívoros como Tyrannosaurus,

Albertosaurus, Deinocheirus,

Tarbosaurus, Giganotosaurus, etc., con una

gran capacidad destructiva, Hipótesis: los grandes

carnosaurios fueron cazadores tan eficientes que exterminaron a sus

presas y con ello determinaron su propia extinción. Objeciones:

se trata de una suposición muy improbable, una "hazaña" demasiado

extraordinaria a través de todo el planeta, las especies

coevolucionan gradualmente y se establecen mecanismos de

autorregulación que impiden que los carnívoros exterminen a todas

sus presas. Los grandes carnosaurios pueden haber sido parcialmente

carroñeros. No explica la extinción concomitante del plancton

marino, los ictiosaurios, pterosaurios, etc. |

B. Hipótesis que

apelan a alteraciones reproductivas gatilladas por factores

ambientales

8. Infertilidad

Masculina

Dado que:

(1) durante el Mesozoico la temperatura fue elevada, (2) los

dinosaurios eran de grandes dimensiones, y (3) una temperatura

ligeramente superior a la normal puede destruir a las células

germinativas masculinas, que aceptan solo un estrecho margen de

temperatura. Hipótesis: el alza de la temperatura a nivel

planetario hacia fines del período Cretáceo asociado al gran volumen

de los dinosaurios, impidió que estos pudieran disipar

suficientemente su calor interno produciendo la destrucción de las

células germinativas de los machos y con ello haciéndolos estériles.

Objeciones: no todos los dinosaurios eran de grandes

dimensiones, los dinosaurios se extinguieron justamente cuando el

clima se estaba haciendo más frío, además no explica la extinción de

otros grupos terrestres o acuáticos. Comentario: Esta

hipótesis que fue una de las favoritas en las décadas de 1940 y

1950. Fue propuesta por R. B. Cowles y se basa en estudios

realizados por Edwin H. Colbert, R. B. Cowles y C. M. Bogert. Para

inferir las reacciones de los dinosaurios ante las temperaturas

elevadas, analizaron la temperatura corporal de caimanes

norteamericanos de distintos tamaños en diversas condiciones de

calentamiento o enfriamiento. Extrapolando los datos obtenidos hasta

un animal de 10 toneladas concluyeron que una subida global de la

temperatura habría impedido a los grandes dinosaurios disipar el

exceso de calor. Actualmente se piensa que distintos tipos de

dinosaurios presentaban estrategias termorreguladoras diversas.

9. Desequilibrio

En La Proporción De Sexos

Comentario:

Hipótesis propuesta en la década de 1980 por Mark Ferguson, de la

Universidad de Belfast, y Edward Johanen, de Louisiana.

Dado que:

en reptiles actuales como los cocodrilos, caimanes y algunos

lagartos y tortugas, el sexo está determinado por las temperaturas

externas a las que se someten los huevos, por ejemplo bajo los 30

oC los huevos del caimán norteamericano producen solo

hembras y a más de 34 oC solamente machos. Hipótesis:

los dinosaurios tenían igual mecanismo de determinación sexual y el

cambio climático habría llevado a temperaturas extremas y con ello

al nacimiento de individuos de un solo sexo. Objeciones: el

fundamento parte de estudios de especies vivientes y no se explica

por qué a esas especies no le ocurrió el mismo problema, la

temperatura que afecta a los huevos corresponde a un microambiente y

debe esperarse que la temperatura en éste cambie dentro de un mismo

nido, como ocurre actualmente con reptiles vivientes, no explica la

extinción de otros grupos terrestres o acuáticos.

10.

Engrosamiento De Los Huevos

Dado que:

en Francia se han encontrado nidadas enteras del Cretáceo superior

formadas por huevos sin eclosionar, que presentaban engrosamiento de

la cáscara. Hipótesis: El engrosamiento patológico de la

cáscara de los huevos de dinosaurios, determinado por alteraciones

ambientales, impidió que las crías pudieran romperla. Objeciones:

El hallazgo mencionado no es generalizable, se han encontrado otras

nidadas de la misma época en las que las crías nacieron. La mayoría

de los huevos de los yacimientos considerados si bien tenían varias

capas o estratos, no tenían un grosor mayor que lo normal, sino por

el contrario eran más delgados. Tampoco explica la extinción

simultánea de otros organismos.

11. Cambio

climático y alteraciones de los huevos

Dado que:

(1) un grupo de geoquímicos y paleontólogos estudió huevos de

dinosaurios y encontró que en la mayoría de los huevos más recientes

una delgadez anormal, y el 90% de los huevos tenían anomalías, eran

infértiles o contenían embriones muertos, y (2) que muchos huevos

aparecen estratificados, lo cual demuestra interrupciones de la

elaboración de la cáscara. Hipótesis: patologías de los

huevos, como el adelgazamiento de la cáscara, debido probablemente a

cambios climáticos y alimentarios, impidió que las crías pudieran

nacer, porque al ser la cáscara muy delgada los embriones no

dispusieron del calcio necesario para formar su esqueleto.

Objeciones: el hallazgo mencionado no es generalizable, se han

encontrado otras nidadas de la misma época, por ejemplo en Montana y

Alberta, en las que las crías nacieron sin problema. Tampoco explica

la extinción simultánea de otros organismos. Comentario: Esta

hipótesis fue propuesta por el profesor Raymond Dughi, conservador

del Museo de Historia Natural de Aix-en-Provence. Encontró que la

mayoría de las cáscaras de huevos encontrados en la baja Provenza,

están estratificadas entre dos y siete veces. Interpretó estas

anomalías como consecuencias de series de suspensiones drásticas del

metabolismo, lo cual tendría como origen oscilaciones térmicas

caracterizadas por períodos de fríos extremos.

12. Tensión

nerviosa y alteraciones de los huevos

Dado que:

(1) la tensión nerviosa en las aves produce un debilitamiento de la

estructura

de sus huevos a través de las

hormonas que

controlan la puesta, que resulta mortal para muchos huevos, y (2)

que se han encontrado huevos de fines del Cretáceo con cáscara

delgada y con una alta mortalidad de embriones. Hipótesis: la

exuberancia de la vegetación llevó a una superpoblación de

dinosaurios y el exceso numérico ocasionó tensión nerviosa entre las

hembras empolladoras, perdiéndose sus huevos. Objeciones: el

hallazgo mencionado no es generalizable, se han encontrado otras

nidadas de la misma época, por ejemplo en Montana y Alberta, en las

que las crías nacieron. Comentario: Esta hipótesis fue

desarrollada por Heinrich K. Erben, del Instituto de Paleontología

de la Universidad de Bonn,

Alemania,

trabajando con miles de muestras procedentes de Aix en Provence y en

Corbieres, en los Pirineos. Los huevos más antiguos presentaban

cáscaras de hasta 2,5 mm de grosor, los más recientes de solo 1 mm.

13. Vulcanismo y

alteraciones de los huevos

Dado que:

(1) el selenio es un elemento muy venenoso para los embriones y una

pequeña cantidad causa

la muerte

de los polluelos de gallina, (2) que en Dinamarca y Francia se han

encontrado altos niveles de selenio en la cáscara de huevos de

saurópodos de fines del Cretáceo, y (3) dado que la cantidad de

selenio aumenta en los huevos más cercanos al límite C/T, y los

nidos presentan mayor porcentaje de eclosiones fallidas.

Hipótesis: los dinosaurios herbívoros de fines del Cretáceo

padecieron una fuerte reducción de las eclosiones debido a ingerir

grandes cantidades de vegetación impregnada con polvo volcánico con

selenio, produciéndose el derrumbe de las cadenas alimentarias.

Objeciones: No explica la crisis ecológica en las cadenas

alimentarias marinas, a menos que se considere que las mismas

erupciones volcánicas produjeron otros efectos.

C. Hipótesis que

apelan a factores externos

Causas

climáticas (cambios graduales)

14. Glaciación o

enfriamiento del clima

Dado que:

(1) cierta sucesión de faunas y pólenes fósiles en sucesivos

estratos sugieren que a fines del Mesozoico se diferenciaron el

invierno y el verano y desapareció el clima cálido (posiblemente

como consecuencia de la deriva continental, que habría alterado las

corrientes marinas y la circulación de los vientos y que habría

llevado al levantamiento de montañas y a cambiar el nivel de los

mares), (2) que la existencia de grandes bloques rodados en

Australia Central indican la existencia de hielo glacial y (3) que

el

análisis

de la composición en Oxígeno 18 de la concha de moluscos sugiere que

efectivamente descendió la temperatura oceánica. Hipótesis:

el clima frío produjo un cambio en la vegetación que alimentaba a

los dinosaurios herbívoros y llevó a una pérdida de hábitats

adecuados. El frío podría haber influido sobre los huevos de los

dinosaurios si éstos eran muy sensibles a la temperatura, lo cual

explicaría la sobrevivencia de aves y mamíferos, endotérmicos.

El

clima muy frío podría haber excedido el potencial ectotérmico de los

dinosaurios, incluso si hubiesen sido homotermos las crías habrían

sido muy pequeñas para

poder

superar las temperaturas frías. Si los dinosaurios eran de

sangre

caliente, no tenían pelaje ni plumaje para mantener el calor

corporal (a diferencia de mamíferos y aves, respectivamente) y si

eran de sangre fría, la mayoría era muy grande para hibernar en

agujeros carentes de hielo (a diferencia de los reptiles menores,

que sobrevivieron). La extinción del plancton calcáreo también

podría deberse a su sensibilidad a los cambios de temperatura.

Objeciones: no explica la supervivencia de otros reptiles, como

cocodrilos y tortugas. Es difícil que toda la superficie terrestre

tuviese un clima igualmente desfavorable, debían haber quedado zonas

con clima benigno. Los hallazgos de Australia Central pueden ser

indicativos de un fenómeno regional, no hay evidencias de una

glaciación mundial. Los geólogos reconocen solamente cuatro grandes

períodos glaciales: en el Precámbrico Medio, Precámbrico terminal,

Permo-Carbonífero y Cuaternario.

|

Como los cambios climáticos son

graduales, es más probable que al menos algunas especies se hubiesen

adaptado a los cambios climáticos, por ejemplo en Australia se han

encontrado dinosaurios de fines del Cretáceo adaptados a un clima

frío. Aparentemente los dinosaurios bípedos pequeños, como los celurosaurios, eran endotérmicos y en tal caso habrían resistido un

enfriamiento climático. Comentario: Hacia 1950, la mayoría de

los paleontólogos apoyaban la idea de que los dinosaurios

habían sido víctimas de un cambio de clima y algunos

paleontólogos pensaban que a fines del Mesozoico habría

ocurrido una glaciación que habría sido fatal para los

dinosaurios. |

Hoy, esta hipótesis tiene pocos

defensores. Harold C. Urey analizó la cantidad de

oxigeno 18

en la concha de moluscos para determinar la temperatura del

agua durante

el Cretáceo y el Terciario, antes y después de la extinción masiva,

para determinar si el clima se volvió mas frío. Sin embargo, las

investigaciones

de Urey y de otros geólogos y paleobotánicos no lograron demostrar

que en la fronteras entre el Cretáceo y el Terciario se hubiese

producido una glaciación generalizada, con descenso de la

temperatura hasta en las regiones ecuatoriales.

La hipótesis de la

extinción por el frío fue propuesta nuevamente por el paleontólogo

canadiense L. Russell. Según algunos investigadores, hacia el final

del Cretáceo habría subido el nivel del mar y se habrían inundado

las zonas costeras, haciendo que el clima se hiciese más frío. Otros

argumentan, por el contrario, que a lo largo del Cretáceo el nivel

del mar habría bajado, aumentando la altura y extensión de los

continentes, lo cual habría producido un descenso general de la

temperatura que continuó durante 70 millones de años. Algunos

investigadores aceptan que el nivel del mar descendió, pero suponen

que al reducirse el área ocupada por los mares disminuyó el volumen

de los organismos marinos fotosintetizadores, por lo tanto habría

aumentado la concentración de anhídrido carbónico atmosférico,

haciendo al clima más cálido por un

efecto invernadero.

Por otra parte, el enfriamiento a nivel planetario podría haber sido

un fenómeno súbito, como consecuencia del impacto de un asteroide y

consecuente oscurecimiento de la

atmósfera.