|

Los

Grandes

Dinosaurios

Depredadores.

Fragmento del articulo publicado

originalmente: Magnussen Saffer, Mariano. (2009). Los

Grandes Dinosaurios Depredadores.

Paleo. Año 7 numero 34: 11 - 13.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

A

pesar de haberse encontrado menos de una docena de ejemplares

fósiles, el

Tyrannosaurus

es uno de los dinosaurios más conocidos. En

1908, el paleontólogo norteamericano Barnum Brown -que había

realizado el primer descubrimiento de este animal, seis años antes

logró las mejores piezas rescatadas hasta ahora. Sin embargo,

apenas dos o tres esqueletos completos se conservan en el mundo.

Con 5 metros de altura, este poderoso carnicero fue quizá el mayor

de los animales carnívoros que hayan pisado la tierra.

No optante, en Argentina se dio a conocer al Giganotosaurus

en 1996, y recientemente (2008) el

Tyrannotitan,

dos nuevos gigantes y depredadores carnívoros del Cretácico que

superan en tamaño y fuerza al Tyranosaurus.

|

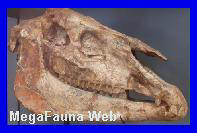

El

Giganotosaurus

fue hallado por el Señor Rubén Carolini en las areniscas del

Miembro Candeleros de la formación Rió Limay, que se exponen

en la zona de la represa de El Chocan, Provincia de Neuquén,

Republica Argentina. Gran parte del esqueleto fue hallado,

incluyendo el cráneo, el cual, mide 1,8 metros de largo, un

numero importante de distintas vértebras, la pelvis, el

miembro posterior incompleto y algunas piezas de la cintura

espectacular. El tamaño de su cráneo nos demuestra que es el

carnívoro mas grande del mundo, lo cual es, por cierto, un

merito notable para el registro y estudio de los Dinosaurios

de nuestro país y de América del sur. |

El fémur de

Giganotosaurus mide 1,4 metros de largo, y como su posición

era bípeda, o sea que caminaba erguido sobre sus patas traseras,

debió medir aproximadamente unos 9 metros de alto hasta la cabeza y

unos 16 hasta la cola. Los estudios realizados en 1995 concluyeron

que se trata de una especie endémica de América del sur, con

caracteres anatómicos propios. Aunque la talla y su rol ecológico

son comparables al del famoso Tyrannosaurus del

hemisferio norte, sus relaciones e historia filogenéticos son muy

distintas, considerándolo como convergencia adaptativa o evolución

paralela, aunque podrían haber compartido ancestros comunes, que

luego siguieron ramas evolutivas aisladas geográficamente. De este

modo Tyrannosaurus fue producto de una evolución de

Laurasia, y Giganotosaurus de una evolución permanente

en Gondwana. Vivió hace 95 millones de años.

|

Por su lado

Tyrannotitan fue

presentado por el paleontólogo

Fernando Novas. Lo llamaron así porque era inmenso, llego a

medir unos 13 metros, carnívoro y caminó por el territorio

de la actual provincia de Chubut, Argentina. Eso fue 100

millones de años atrás, durante el Período Cretácico de la

Era Mesozoica. El Tyrannotitan

chubutensis

perteneció a la familia de los cárcarodontosaurios que sólo

se desarrollaron en el hemisferio sur. Junto con otras

especies, como los espinosaurios, los cárcarodontosaurios se

habían extinguido unos 95 millones de años atrás.

|

Sus signos distintivos eran sus dientes

afilados con pequeñísimas "montañitas" y unas ciertas prominencias

en su lomo que estaban rodeadas de grasa. El clima era muy cálido y

aún los casquetes polares no existían cuando

Tyrannotitan chubutensis

asustaba por la Patagonia.

Los paleontólogos conjeturan a partir de la forma y del ángulo de

inserción de sus huesos, por ejemplo el tipo de andar y la velocidad

que alcanzaban estos animales, muy veloces para su tamaño.

Lo que resulta evidente es que, a pesar de sus dimensiones, los

grandes depredadores tenían el cuerpo conformado en forma bastante

semejante al de los pequeños y ágiles dinosaurios cazadores. Esto se

explica por la coincidencia de vida, pues ambos eran predadores. Y

esto permite comprender también la velocidad que alcanzaban en la

persecución de su caza. En cierto modo, entre las velocidades

logradas por los grandes carnívoros como

Tyrannosauru, Giganotosauru

y

Tyrannotitan,

y los pequeños terópodos existía una relación comparable a la que

hoy puede establecerse entre un veloz leopardo y un perro salvaje.

|

Lo que sin duda llama la atención en las reconstrucciones de

estos terópodos es lo pequeño del miembro anterior,

ridículamente chico con relación a la tremenda cabeza y a

las fuertes patas del monstruo.

Ello es indicio de que en estos grandes carniceros los

miembros ya estaban extraordinariamente especializados para

la caza, lo que también puede observarse en los poderosos

predadores que vivieron en los períodos Jurásico y

Cretácico. |

El Allosaurus, por ejemplo, que con 12 metros de largo

fue el más grande de los dinosaurios carnívoros que habitaron la

América del Norte. Aunque no siempre este animal era carnívoro: se

piensa que, al menos en el caso de Apatosaurus

(gigantesco saurópodo de 21 metros de largo), el Allosaurus

se alimentaba de su carroña, ya que se encontraron marcas de dientes

en un esqueleto del saurópodo. Y no parece probable que un

Apatosaurus vivo resultara fácil presa para un

Allosaurus.

El género Allosaurus, por otra parte, pudo ser

establecido ya en 1877, a partir de una serie de hallazgos

realizados en la América del Norte desde 1869, cuando apareció un

primer resto fósil en las montañas de Colorado. Estados Unidos.

Entre 1883 y 1884 pudo recuperarse un esqueleto casi completo, que

fue llamado Antrodemus en 1920. Más tarde se

estableció, sin embargo, que ese presunto nuevo género no era sino

el mismo Allosaurus.

|

El Carnotaunis sastrei, encontrado en

los yacimientos de Cerro Cóndor, en el Chubut, por el

paleontólogo argentino José Bonaparte. es uno de los escasos

dinosaurios teropodos de los cuales llegaron hasta nosotros

detalles de su rugosa piel. Su fuerte y corta cabeza,

además, estaba protegida por cuernos poco comunes,

seguramente muy útiles para defender los ojos en los duros

combates. Esta especie se pudo establecer a partir de dos

ejemplares incompletos, de los que surge una talla de

aproximadamente 4 a 5 metros de largo por 2 y medio de alto

hasta la cabeza, elevada por la posición bípeda. El cráneo

debió medir unos 60 centímetros de largo. Los fuertes

dientes, cónicos, estaban curvados hacia atrás, seguramente

para arrancar la carne de la presa. |

Como en las aves corredoras actuales y en todos los dinosaurios

terópodos, las fuertes patas del Carnotaurus se

afirmaban sobre tres dedos.

Otro dinosaurio carnívoro hallado en la Argentina es el

Piatnitzkysaurus floresi, igualmente bípedo y de

brazo corto: también, un dinosaurio ya perfectamente especializado

para la caza. Es que, a pesar de su tamaño, los grandes dinosaurios

predadores demostraron estar entre los más feroces cazadores que

alguna vez galoparon el planeta. Los dinosaurios carnívoros de

América del Sur, tuvieron un desarrollo de formas independientes de

los otros grandes predadores que fueron encontrados en yacimientos

de América del Norte, de acuerdo a un fenómeno que se llama

convergencia Evolutiva o Adaptativa. Este fenómeno explica que

animales con conductas semejantes han evolucionado de manera

diferente que sus "pares".

El genero Carcharocles desde el Eoceno al

Pleistoceno y su cronología fosilifera.

Por Mariano Magnussen Saffer. Integrante de Grupo Paleo, Museo

Municipal Punta Hermengo de Miramar y Fundación Argentavis.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

-

Magnussen Saffer,

Mariano (2014). El genero

Carcharocles desde el Eoceno al Pleistoceno y su cronología fosilífera. Paleo,

Revista Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico. Año XII. 101:

11-16.

Los

tiburones aparecen por primera vez en el registro fósil hace 455

millones de años. Sin embargo, no se vuelven comunes sino hasta

el Devónico, hace unos 400 millones de años.

Estudiar la

evolución de estos animales marinos no es fácil ya que al tener

esqueleto de cartílago, no se fosilizan en su totalidad.

Afortunadamente se han encontrado dentículos, dientes y

vértebras fosilizadas que nos permiten conocer los orígenes de

los tiburones.

El tiburón

mas antiguo es el

Antarctilmna

(que significa tiburón lamnoide de la antártica). Se ha

sugerido que este antiguo animal tiene unos 380 millones de años

y probablemente vivía en aguas dulces

Los

tiburones en sus formas

tempranas eran muy pequeños. Hay pruebas que sugieren que se parecía

más a los peces antes de

evolucionar a lo que son hoy. Muchos de ellos eran

similares a las anguilas. No tenían un cerebro tan grande como los

de hoy. Más de 2 / 3 del tamaño del cerebro de un

tiburón actual es para los sentidos, sobre todo su capacidad

para oler. Esta es una de las áreas donde los

tiburones se han visto notablemente capaces de

evolucionar y

convertirse en una especie más inteligente.

Sus dientes

también eran muy diferentes a los de hoy día. En lugar de tener gran

nitidez eran suaves. Sin embargo, estos primeros antepasados

definitivamente tenían las filas de dientes sustituibles como los

actuales. Esto podría indicar que los antepasados de los tiburones

se alimentaban de plantas y que algo ocurrió e hizo imposible la

vida vegetal por un tiempo, con el fin de sobrevivir, empezaron a

consumir otros seres vivos,

evolucionaron.

Probablemente no

nadaban tan adentro en el océano como lo hacen hoy. Esto se

evidencia por la forma y el tamaño de sus aletas. Es posible que

hayan tenido que evolucionar

de esta manera para desplazarse largas distancias en

busca de alimentos.

|

Un tiburón

pierde un diente, éste cae y queda sobre el sedimento. El

diente puede desintegrarse (a) o enterrarse en el sedimento

(b); luego los procesos químicos ocurren; aquí puede que el

fósil se disuelva (c), pero también puede éste absorba los

minerales del sedimento o del agua en los espacios vacíos

del diente y así fosilizarse (d); éste proceso dura en total

miles de años. El diente adquiere diferentes colores

dependiendo de los minerales que absorbió. Si la roca es

erosionada, después de muchos años, es posible que

encontremos éste diente fósil.

Otodus

obliquus

es una especie extinta de elasmobranquio lamniforme de la

familia Otodontidae, de gran tamaño, que vivió durante el

Paleoceno y el Eoceno, hace entre 45 y 55 millones de años.

|

Otodus

obliquus

es, según muchos paleontólogos, el ancestro original del más grande

tiburón depredador que ha existido, Carcharodon megalodon.

Hay, sin embargo, otra escuela de pensamiento que sugiere que C.

megalodon fue en realidad descendiente de Carcharodon

orientalis (también conocido como Paleocarcharodon orientalis)

y este sería el predecesor de los modernos tiburones blancos

Carcharodon carcharias.

Aunque el

argumento de ambos puntos de vista es atractivo, la evidencia

muestra suficientes debilidades para justificar la precaución en la

clasificación de C. megalodon en el mismo género que el

tiburón blanco moderno (es decir, Carcharodon) y, por lo

tanto, ha sido reclasificado recientemente, para reflejar las

pruebas de montaje que Otodus obliquus probablemente fue el

antepasado de C. megalodon.

Nuestra

atención, sobre tiburones, se basa en el genero Carcharocles,

cuyos regiros fosilíferos ocupan las capas sedimentarias desde el

Eoceno al Pleistoceno, con formas simples y corpulentas a terribles

monstruos de varias toneladas, representado por cuatro especies

fundamentales.

Carcharocles

auriculatus.

Jordan,

1923.

Carcharocles auriculatus es una especie extinta de tiburón incluida en el género

Carcharocles, cercanamente relacionada con el mejor conocido

Carcharocles megalodon.

|

Como

ocurre con muchos tiburones extintos, esta especie es

conocida a partir de dientes fósiles y algunos centros de

vértebra. El esqueleto de los tiburones está compuesto de

cartílago y no de hueso, material que raramente se fosiliza.

La longitud

de los dientes de C.auriculatus es relativamente

grande - de 25 a 114 milímetros. Sin embargo, es menor que

la de C. megalodon y Carcharocles angustidens.

Muchos de

los dientes de C. auriculatus provienen de Carolina

del Sur, Estados Unidos. Sin embargo, se conocen hallazgos

adicionales de dientes del Eoceno en la meseta Khouribga, en

Marruecos. Carcharocles auriculatus es el miembro más

primitivo del género Carcharocles.

|

Carcharocles

angustidens. Agassiz, 1843

Carcharocles angustidens es una especie de tiburón megadentado extinto, que vivió

durante los períodos Oligoceno y Mioceno entre hace aproximadamente

35 a 22 millones de años. Se cree que este tiburón es un pariente

cercano del más conocido de los tiburones megadentados, C.

megalodon. Sin embargo, así como en el caso de C. megalodon,

la clasificación de esta especie es materia de debate.

|

Los restos

de C. angustidens por lo general están en muy mal

estado de preservación. A la fecha, el espécimen mejor

preservado de esta especie ha sido excavado en Nueva

Zelanda, el cual abarca 165 dientes en asociación y cerca de

35 centros de vértebras asociados. Este espécimen data de

hace cerca de 26 millones de años. Los dientes de C.

angustidens son notables por sus coronas triangulares y

sus pequeñas cúspides laterales que están totalmente

aserradas. |

Los bordes

aserrados son muy afilados y muy pronunciados. C. angustidens

era una especie con una amplia distribución geográfica con fósiles

hallados en Norteamérica, Suramérica, Europa, África, Nueva Zelanda,

Japón, Australia, y Malta.

Igual que en

otros tiburones megadentados, los fósiles de C. angustidens

indican que era considerablemente mayor que el actual gran tiburón

blanco, Carcharodon carcharias. Se estima que el espécimen

bien preservado de Nueva Zelanda medía 9.3 metros de largo. Este

ejemplar tenía dientes que miden más de 9.87 centímetros en altura

diagonal, y centros de vértebras de cerca de 1.10 centímetros de

diámetro. Sin embargo, existen reportes de fósiles aún mayores de

C. angustidens.

Carcharocles

chubutensis.

Es una especie

extinta de tiburón megadentado que vivió durante los períodos

Oligoceno, Mioceno y Plioceno, entre hace 28 a 5 millones de años.

Este tiburón es considerado como unpariente cercano de otro tiburón

megadentado prehistórico, el famoso C. megalodon. Sin

embargo, como ocurre con C. megalodon, la clasificación de

esta especie está en discusión.

Esta especie es

conocida a partir de dientes fósiles y algunos centros de vértebra.

El esqueleto de los tiburones se compone de cartílago y no de hueso,

y el cartílago raramente logra fosilizarse. Por lo tanto, los

fósiles de C. chubutensis están generalmente mal preservados.

|

Aunque

los dientes de C. chubutensis son morfológicamente

similares a los de C. megalodon, estos son

relativamente delgados con una corona curvada, y con la

presencia de talones laterales apenas aserrados. Los fósiles

de esta especie se han hallado en Norteamérica, Sudamérica,

Cuba, Puerto Rico, África, y Europa.

C.

chubutensis

era mayor que C. angustidens. Los dientes de C.

chubutensis se aproximaban a 130 milímetros de altura

perpendicular (longitud diagonal), la cual de acuerdo con el

método de estimación de tamaño propuesto por Gottfried at

al, in 1996, indica que el espécimen tendría una longitud de

12.2 metros. |

La investigación

paleontológica sugiere que esta especie puede haber cambiado sus

preferencias de hábitat a través del tiempo, o que pudo haber tenido

la suficiente flexiblilidad en su comportamiento para ocupar

distintos ambientes en distintas épocas.

C. chubutensis

era probablemente un superdepredador y cazaría generalmente peces,

tortugas marinas, cetáceos (por ejemplo, ballenas), y sirenios.

Carcharodon

megalodon.

Agassiz, 1843

es una especie

extinta de tiburón que vivió aproximadamente entre 28 y 1,5 millones

de años atrás, durante el Cenozoico (de finales del Oligoceno hasta

principios del Pleistoceno).

La asignación

taxonómica de C. megalodon se ha debatido por cerca de un

siglo, y aún se encuentra en disputa con dos interpretaciones

principales: como Carcharodon megalodon (bajo la familia

Lamnidae) o bien como Carcharocles megalodon (bajo la familia

Otodontidae).

C. megalodon

es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores

en la historia de los vertebrados. Los estudios sugieren que C.

megalodon lucía en vida como una versión corpulenta del gran

tiburón blanco actual, Carcharodon carcharias, llegando a

alcanzar los 16 metros de longitud total. Los restos fósiles indican

que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con

áreas de cría en zonas costeras cálidas. C. megalodon

probablemente tuvo una influencia muy importante en la estructura de

las comunidades marinas de su época.

C. megalodon

es representado en el registro fósil principalmente por dientes y

centros de vértebras.

|

Como en

los demás tiburones, el esqueleto de C. megalodon

estaba formado de cartílago más que de hueso; esto resulta

en una pobre preservación de los especímenes encontrados.

Sin embargo, los restos fósiles de C. megalodon

indican que tenía los centros vertebrales densamente

calcificados.

Entre

las especies existentes, se considera que el gran tiburón

blanco es la más análoga a C. megalodon. La carencia

de esqueletos fósiles bien preservados de C. megalodon

ha forzado a los científicos a basarse en la morfología del

gran tiburón blanco para inferir su aspecto y estimar su

tamaño. |

Debido a los restos

fragmentarios, estimar el tamaño de C. megalodon se ha

convertido en un reto. Sin embargo, la comunidad científica reconoce

que C. megalodon superaba en tamaño al tiburón ballena (Rhincodon

typus).

En 1973, un

ictiólogo de Hawaii, John E. Randall, presentó un método para

estimar la longitud total del gran tiburón blanco. El método

propuesto es representado en forma de un gráfico trazado, el cual

demuestra la relación entre la altura de la corona (la distancia

vertical de la hoja del diente desde la base de la parte de esmalte

del diente hasta su punta) del mayor de los dientes de la mandíbula

superior del gran tiburón blanco y su longitud total.

Estos dientes

produjeron una longitud total de cerca de 13 metros. En 1991, dos

expertos en tiburones, Richard Ellis y John E. McCosker, señalaron

un defecto en el método de Randall. De acuerdo a ellos, la altura de

la corona dental de los tiburones no necesariamente se incrementa en

proporción a la longitud total del animal.

|

|

Esta

observación llevó a nuevas propuestas para dar con métodos

más exactos para determinar el tamaño del gran tiburón

blanco y especies similares.

En

1996 tres científicos – Michael D. Gottfried, Leonard J. V.

Compagno y S. Curtis Bowman – después de haber realizado una

minuciosa investigación y escrutinio de 73 especímenes del

gran tiburón blanco, propusieron una relación linear

conservadora entre la máxima altura del mayor de los dientes

superiores. El mayor diente de C. megalodon al

alcance de este equipo era un espécimen de segundo diente

anterior superior, cuya máxima altura era de 168 mm. Este

diente había sido descubierto por Compagno en 1993, y

produjo una longitud total estimada en 15.9 metros.

|

Sin embargo,

rumores de dientes mayores de C. megalodon persistían en esa

época. La máxima altura dental para este método se mide como una

línea vertical desde la punta de la corona dental a la parte baja de

los lóbulos de la raíz, paralelo al largo eje del diente. Dicho de

otra forma, la máxima altura del diente es la altura perpendicular.

En 2010, varios

investigadores de tiburones – Catalina Pimiento, Dana J. Ehret,

Bruce J. MacFadden y Gordon Hubbell — estimaron la longitud total de

C. megalodon sobre la base del método de Shimada, produjo una

longitud total de 16.8 metros.

El tema de la

extinción de C. megalodon está aún bajo investigación. Hace

cerca de 3.1 millones de años, ocurrió un importante evento

geológico — el cierre del paso marítimo de Centroamérica, el cual

causó cambios significativos ambientales y en las faunas alrededor

del mundo. Estos cambios probablemente fueron responsables de la

extinción de C. megalodon.

Bibliografía

Sugerida;

Agassiz, L.

1833-1844. Recherches sur les Poissons Fossiles, V. 1-5.

Imprimerie de Petitpierre, Neuchâtel, Suisse.

Bretton W. Kent (1994). Fossil Sharks of the Chesapeake Bay Region.

Egan Rees &

Boyer, Inc. 146 páginas.

Bruner, John (1997).

«The "Megatooth" shark, Carcharodon megalodon» Mundo Marino Revista

Internacional de Vida Marina.

Consultado el 22-01-2012.

Cione A.L., E.P. Tonni y J.O. San Cristóbal.

A

middle Pleistocene marine transgression in central-eastern

Argentina. Current Research in the Pleistocene 19: 16-18; 2002.

Lambert, Olivier; Giovanni Bianucci, Klaas Post, Christian de Muizon,

Rodolfo Salas-Gismondi, Mario Urbina and Jelle Reumer (1 de julio de

2010). «The giant bite of a new raptorial sperm whale from the

Miocene epoch of Peru». Nature (Peru) 466 (7302): pp. 105–108.

Gottfried M.D., Fordyce R.E (2001). «An Associated Specimen of

Carcharodon angustidens (Chondrichthyes, Lamnidae) from the Late

Oligocene of New Zealand, with comments on Carcharodon

Interrelationships». Journal of Vertebrate Paleontology 21 (4):

pp. 730–739.

Glikman, L.S., 1980.. Evolution of Cretaceous and Caenozoic Lamnoid

Sharks:3-247, pls.1-33. Moscow.

Jordan, D.S. & Hannibal, H., 1923. Fossil Sharks and Rays of the

Pacific Slope of North America. Bulletin of the Southern California

Academy of Sciences, 22:27-63, plates 1-9.

Marsili, Stefano; Giorgio Carnevale, Ermanno Danesea, Giovanni

Bianuccia, and Walter Landinia (March 2007).

«Early Miocene

vertebrates from Montagna della Maiella, Italy». Annales de

Paléontologie (Italy: Elsevier) 93 (1): pp. 27–66.

Rudwick, M. J. S.

(1987) [1976]. El significado de los fósiles. Episodios de la

Historia de la Paleontología. Ciencias de la Naturaleza. Madrid:

Hermann Blume. pp. 347.

Wroe, S.; Huber, D.

R. ; Lowry, M. ; McHenry, C. ; Moreno, K. ; Clausen, P. ; Ferrara,

T. L. ; Cunningham, E. ; Dean, M. N. ; Summers, A. P. (2008).

«Three-dimensional computer analysis of white shark jaw mechanics:

how hard can a great white bite?».

Journal of

Zoology 276

(4): pp. 336–342.

Un Recorrido por el Cenozoico de España.

Por el Biólogo Alfredo Castilla Wandosell. Fuente:

Asociación Cultural Paleontológica Murciana 2005.

Después de la gran debacle de finales del Mesozoico, las primeras

faunas de vertebrados terrestres

en el Paleoceno, estaban básicamente compuestas por mamíferos de

pequeña talla. Entre ellos los multituberculados, algunos

marsupiales, ungulados primitivos y algún que otro primate. También

aparece una amplia gama de mamíferos placentarios primitivos de

hábitos insectívoros. Todos ellos conformaban el núcleo a partir del

cual, en el Eoceno, se originaría la mayor parte de órdenes de

mamíferos que hoy conocemos.

Cuando se inicia este período, Europa estaba constituida por un

conjunto de islas aisladas de los continentes más próximos, que

dieron lugar al desarrollo de faunas endémicas en cada área. En lo

que a nosotros nos concierne, España era un trío de islas: una isla

formada por Castilla, Portugal, Galicia y Asturias, una isla al sur

entre la isla anterior y el norte de África: el macizo Bético-Rifeño

y una tercera isla formada por Cataluña, Baleares, Córcega y

Cerdeña. Entre estas islas estaba situado un pequeño mar interior:

la cuenca del Ebro.

|

|

Durante la primera parte del Eoceno, algunas cuencas,

presentaban una flora de tipo tropical, parecidas a las que

actualmente se encuentran en la amazonia, con lianas y

abundante vegetación acuática. Los árboles parecían poblados

por una variada gama de pequeños mamíferos, como primates

del género

Adapis,

parecidos a los actuales lemures y roedores primitivos

semejantes a las actuales ardillas y cuyos hábitos debieron

de ser probablemente semejantes. |

En tierra se encontraban ya herbívoros de talla mediana e incluso

grande (Phenacodus),

grandes tapires (Lophiodon),

también primitivos depredadores (Proviverra),

del grupo de los creodontos, estos fueron de los primeros grupos de

mamíferos placentarios que desarrollaron hábitos carnívoros.

El clima cálido y

húmedo que predominó durante el Eoceno inferior-medio favoreció la

eclosión de una variada gama de formas vegetarianas de talla grande.

Entre ellas los representantes de los équidos, la familia que agrupa

a caballos y formas afines.

En el tránsito del Eoceno medio- superior, hace unos 40 millones de

años, se produjo la transición hacia un ambiente más árido, con una

clara estacionalidad y una vegetación más dura y abrasiva. Este

cambio climático está asociado a un neto descenso de las

temperaturas. Estos condicionantes favorecieron la proliferación de

formas como

Pachynolophus

y Propaleotherium,

mejor adaptadas a la ocupación de espacios más abiertos. Los

paleotéridos, mejor dotados para las nuevas condiciones ambientales

del Eoceno superior, dieron lugar en Europa a una extraordinaria

profusión de especies de todos los tamaños y tipos, destacó el

género

Paleotherium.

Dentro del orden de los creodontos, destacó en el Eoceno superior el

género

Hyaenodon.

Se trata de formas carnívoras, que durante el Eoceno superior y el

Oligoceno inferior ocuparon el nicho ecológico que hoy ocupan los

cánidos y las hienas. Tras el cambio faunístico que se operó en el

tránsito Eoceno-Oligoceno y durante el Oligoceno, los creodontos

fueron definitivamente desplazados por los carnívoros verdaderos.

Algunos creodontos, sin embargo, sobrevivieron a lo largo de todo el

Mioceno.

|

|

|

|

|

A pesar de las fluctuaciones climáticas que ya se observan,

la selva oceánica se mantuvo sin grandes variaciones hasta

que empieza el siguiente período, denominado Oligoceno. En

ese momento, asistimos sobre los continentes a uno de esos

cambios ambientales que han puntuado la historia de la

Tierra. Así, la Antártida, se congela por primera vez desde

la era Primaria. |

|

|

|

Al acumularse importantes cantidades de agua sólida en el polo Sur,

se produjo un descenso general del nivel del mar (hasta 30 m), esto

provocó uno de los fenómenos de extinción a nivel mundial más

importantes de la historia animal. A este fenómeno se le denomina

TEE (Terminal Eocene Event), de manera que el archipiélago que fue

Europa durante el Eoceno quedó de nuevo conectado al continente

asiático. El ambiente se hizo mucho más seco y continental, con

fuertes contrastes estacionales. Las grandes extensiones de selva

húmeda dejaron paso a amplias praderas herbáceas. De esta forma, un

importante número de nuevos inmigrantes invadieron el área europea,

determinando la extinción de muchas de las formas que habían

predominado durante el Eoceno. A esto se le denominó la "ruptura

faunística de Stehlin".

Las primeras víctimas fueron los mamíferos adaptados al bosque, como

los primates del tipo (Adapis).

Por lo que hace a los paleotéridos del Eoceno, la mayor parte se

extinguieron y tan sólo algunas especies de talla pequeña o mediana

sobrevivieron todavía durante la parte inferior del Oligoceno. En su

lugar, llegan desde Asia, los primeros rinocerontes. Entre los

artiodáctilos también tienen lugar una importante renovación.

A principios del Mioceno, hace unos 20 millones de años, la placa

africana, compuesta por África y Arabia se encontraba completamente

aislada de Europa y Asia por un océano transversal denominado Tethys.

En consecuencia, las faunas terrestres de estas masas continentales

estaban constituidas por grupos autóctonos que habían evolucionado

independientemente durante millones de años. Pero durante el Mioceno

inferior, la placa tectónica africana colisionó con Asia a nivel del

Próximo Oriente, y ello permitió un importante intercambio

faunístico en ambos sentidos.

Algunos yacimientos de la península muestran la típica asociación de

inmigrantes africanos junto a formas persistentes del Oligoceno,

propia de estas faunas del Mioceno inferior. Así, entre los

elementos de origen africano se encuentran mastodontes, pangolines

...También encontramos a los denominados "perros oso", ciervos,

osos, suidos, bóvidos, rinocerontes acuáticos...

|

|

|

|

|

El tránsito del Mioceno inferior al Mioceno medio, hace unos

15 millones de años, marcó un profundo cambio ambiental en

la península Ibérica. De un biotopo húmedo y boscoso, con

una alta diversidad de especies, se pasó a un biotopo mucho

más seco y abierto. Las floras de esta época, muestran una

alta proporción de plantas arbustivas de hoja pequeña (hasta

el 70 % principalmente mimosáceas). Ello indica que la

estación seca era mucho más prolongada que en épocas

anteriores. |

|

|

|

Los bosques, dominados por mimosas y acacias, se habrían reducido a

pequeños núcleos cerca de los cursos de agua. La fauna de mamíferos

estaba dominada por grandes herbívoros adaptados a una dieta basada

en arbustos. Al mismo tiempo, se produjo una drástica reducción de

la diversidad faunística, especialmente en lo que respecta a las

especies asociadas al bosque. El final del Mioceno medio y el inicio

del Mioceno superior, hace unos 12 millones de años, marca en la

península Ibérica el retorno al biotopo húmedo y boscoso que

caracterizara el Mioceno inferior. Prueba de ello son los numerosos

restos de castores que aparecen en algunos yacimientos de esta

época. Por entonces las copas de los árboles eran surcadas por

diversas especies de ardillas voladoras como las que actualmente

pueblan los bosques del sudeste asiático. Vamos también a

encontrarnos una gran profusión de ciervos de diverso tipo.

Seguíamos

encontrando mastodontes de gran tamaño, los suidos (parientes de los

actuales jabalíes) volvían a ser elementos dominantes en los bosques

de este período. Los rinocerontes acuáticos y de bosque vuelven a

ser dominantes, sustituyendo a las formas corredoras del tipo

Hispanotherium.

|

|

Hace unos 10 millones de años se produjo un nuevo descenso

del nivel del agua a nivel global. Los océanos descendieron

cerca de 100 metros, de manera que nuevos puentes

intercontinentales emergieron, permitiendo la migración y el

intercambio entre las faunas terrestres. Este fue el caso de

Hipparion,

pequeño caballo de tres dedos, que sustituyó a los caballos

venidos ya desde América (Anchitherium).

|

|

|

|

A partir de este momento, los restos de

Hipparion

se hacen tan frecuentes en los yacimientos europeos del Mioceno

superior y del Plioceno, que este género se ha convertido en un

fósil característico de estas edades. En su migración, las primeras

oleadas de hippariones arrastraron consigo a otros grandes mamíferos

de origen asiático que acompañaron a estos équidos en su viaje hacia

Europa, tal es el caso de los denominados "tigres diente de sable".

Junto a ellos, se encontraban también los primeros jiráfidos que

entraron en Europa. Hace unos 6 millones de años, se inicia la

desecación del mar Mediterráneo, este hecho, abrió nuevos puentes de

comunicación entre las faunas terrestres de Europa, África y Asia.

El mar Mediterráneo quedó reducido a unos pocos lagos salinos que

dieron lugar a las famosas "evaporitas". Para los aventureros,

comentar que este período de tiempo puede ser estudiado en Lorca,

donde podemos hallar una rica fauna piscícola propia de esta época.

En realidad, todo comenzó hace unos 7 millones de años en la zona

del estrecho de Gibraltar. En esta época, el estrecho como tal no

existía todavía. Un conjunto de arcos de islas, bordeadas por

arrecifes de coral, se extendían entre el norte de África y la

península Ibérica, en lo que hoy es el valle del Guadalquivir y la

costa de Alicante y Murcia. La progresiva deriva de placa africana

provocaba la aparición de relieves cada vez más abruptos en este

zona. Pero el hecho determinante fue otro. El continente antártico

se vio sometido a una primera fase de glaciación. Este hecho tuvo

como efecto inmediato un descenso generalizado del nivel de los

océanos. Y como consecuencia, el océano Atlántico dejó de estar

comunicado con el mar Mediterráneo. Cuando hace 6 millones de años

se cortó la comunicación con este océano, un rápido proceso de

desecación lo dejó convertido en una estepa cálida, moteada en sus

partes más profundas por grandes lagos salobres parecidos al actual

mar Muerto. Desde el fondo del mar desecado, relieves como las

Baleares o Córcega y Cerdeña aparecían como extraordinarias

cordilleras en medio de un desierto salino.

|

|

|

|

|

Entre los nuevos inmigrantes africanos del Messiniense

también se encuentran los grandes mamíferos como los

hipopótamos, que hasta entonces eran elementos desconocidos

en el registro euroasiático. Pero sin duda, uno de los

elementos más sorprendentes que entran durante el

Messiniense en la península Ibérica es

Paracamelus,

un típico representante de la familia de los camellos. Este

género ha sido encontrado en diversos yacimientos del

Mioceno terminal del Levante ibérico, como Venta del Moro

(cerca de Valencia) y Librilla en Murcia.

|

El inicio del Plioceno comporta un importante cambio ambiental,

marcado por lo que se podría calificar de nuevo óptimo climático.

Las temperaturas medias anuales subieron de nuevo, situándose entre

3 y 10 ºC por encima de las actuales. Por última vez en su historia,

la Antártida se vio de nuevo libre de hielo, desarrollando una

vegetación de tipo templado-subtropical. Como consecuencia, el nivel

general de los océanos subió cerca de 60 metros, cubriendo muchas

áreas que hasta entonces habían estado por encima del nivel de las

aguas. Los antiguos golfos y cañones desarrollados por la regresión

del mar en el Messiniense, se vieron inundados ahora, formando

fiordos y estuarios.

Los yacimientos encontrados de este período muestran una composición

faunística que refleja las condiciones de óptimo climático referida.

Así, entre la fauna de grandes mamíferos reaparecen los tapires. Las

tortugas gigantes del género

Cheirogaster,

de más de dos metros, también hacen su aparición frecuentando las

marismas. Reaparecen los primates, representados por macacos. Entre

los carnívoros se opera una importante renovación. Así, aunque

persisten los grandes félidos, los elementos dominantes son ahora

los cánidos. Los osos, castores y las ardillas voladoras también

están representados.

|

|

Entre los elementos del Mioceno superior

Hipparión

continúa siendo el herbívoro más abundante, aunque su

diversidad ha disminuido. También son frecuentes los

mastodontes del género

Anancus,

que a partir de este momento constituirán los proboscídeos

dominantes de las faunas del Plioceno. Entre los rumiantes,

persisten en la parte más baja del Plioceno los últimos

jiráfidos. Por el contrario, las formas de origen africano

que entraron durante el Messiniense en la península Ibérica,

como los hipopótamos o los camellos del género

Paracamelus,

no sobreviven al tránsito Mioceno-Plioceno. |

Hace unos 2'5 millones de años se produjo un nuevo enfriamiento a

nivel global, que determinó la aparición de un primer casquete de

hielo en el Ártico y no sólo en la Antártida, como hasta entonces

había ocurrido. Este cambio climático fue mucho más importante que

los anteriores, ya que con él se inició el ciclo de períodos

alternantes glaciar-interglaciar que ha caracterizado a nuestro

planeta desde entonces. En este momento se detecta en Eurasia una

importante regresión de las masas boscosas y la expansión de las

praderas de gramíneas. En África, el desierto del Sahara se

consolida como una barrera permanente, en tanto que el bosque

cerrado de áfrica oriental entra en regresión y se transforma en

amplias sabanas.

Aunque esta primera crisis climática no fue tan fuerte como las que

posteriormente se desarrollaron a lo largo del Cuaternario, sus

efectos se hicieron sentir sobre las faunas terrestres. Así, en el

tránsito al Plioceno superior se detecta la desaparición de aquellos

elementos de tipo subtropical que, como los jiráfidos o los tapires,

estaban todavía presentes en el Plioceno inferior. A su vez, nuevos

inmigrantes de origen oriental desplazaron a muchos de los elementos

que habían persistido a lo largo del Plioceno. Los primeros

elefantes verdaderos, precursores de los elefantes actuales y del

Mamut del Pleistoceno, substituyeron, tras un corto intervalo de

coexistencia, a Anancus y a los últimos mastodontes. Entre los

équidos, los últimos hippariones desaparecieron definitivamente del

registro europeo tras la llegada de los primeros caballos

verdaderos.

|

|

|

|

|

La fauna de grandes herbívoros se vio asimismo enriquecida

por la entrada de otros nuevos elementos; por ejemplo,

aparece un nuevo tipo de gacela, aparecen los primeros

bóvidos de gran tamaño y porte pesado, los ciervos

experimentaron una importante diversificación. A este

respecto, decir que durante todo el Mioceno superior y hasta

el Plioceno inferior, los ciervos habían estado relegados a

unas pocas especies de talla pequeña y astas simples. Con la

crisis climática del Plioceno medio, el panorama cambia por

completo. |

|

|

|

Nuevos ciervos de mayor talla y astas complicadas entran en escena.

La dispersión de estos grandes herbívoros está sin duda relacionada

con la expansión de las praderas herbáceas hace 2,5 millones de

años. El cuadro de los rinocerontes también varió substancialmente a

partir del Plioceno superior, ya que en el Mioceno superior suponían

un grupo relativamente marginal, es en este momento cuando empiezan

a ser abundantes los representantes del género

Stephanorhinus.

Sus representantes más primitivos,

Stephanorhinus

etruscus,

eran formas muy parecidas a los actuales rinocerontes africanos. En

Caravaca y Cartagena se han encontrado restos de estos animales.

Este cambio climático afectó también a las faunas de carnívoros. En

particular, la representación de este grupo a partir del Plioceno

superior se caracterizará por la presencia de muchos de los géneros

que hoy encontramos en el Viejo Mundo. Así, junto a los primeros

linces, encontramos también elementos más exóticos como los

guepardos y formas precursoras de la hiena rayada de la India.

Asociaciones de este tipo son características de diversos

yacimientos del Plioceno superior ibérico. Ello comportó asimismo la

desaparición de otros carnívoros de origen miocénico que habían

sobrevivido hasta el Plioceno inferior. Curiosamente, esta

renovación no afectó a los felinos "dientes de sable" presentes en

Europa desde el Mioceno superior. Por el contrario, a partir del

Plioceno superior este grupo aumenta incluso su diversidad con

respecto a etapas anteriores.

Método Científico: Conocimientos básicos para la

realización de una publicación científica.

Fragmento de:

Por Mariano

Magnussen Saffer. Director del Grupo Paleo y Presidente de la

Asociación Amigos del Museo Punta Hermengo.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

El método

científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los

fenómenos físicos y naturales del mundo y permitan obtener, con

estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Los científicos

emplean el método científico como una forma planificada de trabajar.

Sus logros son acumulativos y han llevado a la Humanidad al momento

cultural actual. Toda investigación científica se somete siempre a

una "prueba de la verdad" que consiste en que sus descubrimientos

pueden ser comprobados, mediante experimentación, por cualquier

persona y en cualquier lugar, y en que sus hipótesis son revisadas y

cambiadas si no se cumplen.

El método

científico (del griego: -meta = hacia, a lo largo- -odos = camino-;

y del latín scientia = conocimiento; camino hacia el conocimiento)

presenta diversas definiciones debido a la complejidad de una

exactitud en su conceptualización: "Conjunto de pasos fijados de

antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos

válidos mediante instrumentos confiables", "secuencia estándar para

formular y responder a una pregunta", "pauta que permite a los

investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z con la confianza

de obtener un conocimiento válido". Así el método es un conjunto de

pasos que trata de protegernos de la subjetividad en el

conocimiento.

La fuente de esta

necesidad de conocer y de saber surge de su curiosidad, elemento

fundamental en la personalidad del investigador que lo lleva a

cuestionar, a indagar y por ende a adquirir los conocimientos que le

permitan evolucionar y trascender. De hecho, el conocimiento que le

ha sido legado a la humanidad y por el cual se ha logrado el

desarrollo que se vive en la actualidad, tiene como base las

investigaciones y descubrimientos que se encuentran plasmados en la

historia de la humanidad

Por proceso o

"método científico" se entiende aquellas prácticas utilizadas y

ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de

proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías

científicas, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos

que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen

su validez. Sin embargo, hay que dejar claro que el mero uso de

metodologías experimentales, no es necesariamente sinónimo del uso

del método científico, o su realización al 100%.

Historia.

Frente a los

límites del azar o la casualidad que en pocas ocasiones nos dan

conocimiento, -ya sea conocimiento científico, del bien o, como

indica Aristóteles en la Ética a Nicómaco, del bien máximo

que es la felicidad-, Platón y el mismo Aristóteles advertían de la

necesidad de seguir un método con un conjunto de reglas o axiomas

que debían conducir al fin propuesto de antemano. Sócrates, Platón y

Aristóteles, entre otros grandes filófosos griegos propusieron los

primeros métodos de razonamiento filosófico, matemático, lógico y

técnico.

|

|

Durante la

época medieval serán los filósofos, físicos, matemáticos,

astrónomos y médicos del mundo islámico quienes hagan suya,

desarrollen y difundan la herencia de la filosofía griega.

Se debe reconocer, entre otros, a figuras como Alhazen, Al-Biruni

y Avicena. También debemos mencionarse a quines

contribuyeron a la difusión de dichos conocimiento por

Europa; figuras como Roberto Grosseteste y Roger Bacon junto

con la imprescindible labor de Escuela de Traductores de

Toledo. Pero no será hasta la edad moderna cuando se

consolide una nueva Filosofía Natural. Descartes (1596-1650)

en su obra el Discurso del método define por primera vez

unas reglas del método para dirigir bien la razón y buscar

la verdad en las ciencias. |

Aún con

diferencias notables fueron muchos los que defendieron la necesidad

de un método que permitiera la investigación de la verdad.

Desde un punto

de vista empírico o científico tal y como ahora lo entendemos se

debe mencionar a precursores del método científico como Leonardo da

Vinci (1452-1519), Copérnico (1473-1543), Kepler (1571-1630) y

Galileo (1564-1642) quienes aplicaban, con mayor o menor conciencia

una reglas metódicas y sistemáticas para alcanzar la verdad. Galileo

Galilei contribuyó a reforzar la idea de separar el conocimiento

científico de la autoridad, la tradición y la fe.

Importancia.

El método se

encuentra entre la teoría y la realidad; gracias a él la

investigación científica puede realizarse y la ciencia continuar su

evolución y desarrollo. Por eso se dice que el método es importante,

es el camino que nos lleva hacia la verdad de las cosa. Generalmente

el hombre común considera ciencia al cúmulo de conocimientos, sin

embargo, hay que recordar que al conocimiento se le llama

“científico” sólo porque ha sido conocido por el método científico,

o por lo menos ha sido adquirido por medio del método científico o a

sido puesto a prueba por él.

“El

conocimiento científico sirve, de hecho es el único medio

disponible, para conocer el mundo real, es decir, es una de las

formas que tiene el hombre para otorgarle un significado con sentido

a la realidad.

“En el proceso

de producción del conocimiento basado en la ciencia, los

planteamientos y teorías deben ser formulados de una manera rigurosa

y explícita estableciendo sus bases con criterios objetivos”. “El

proceso de producción del conocimiento basado en la ciencia, no se

puede reducir a una colección de hechos, es por ello necesario

seleccionar los hechos y organizarlos de una manera sistemática”.

Es decir, que

debemos ser rigurosos en la formulación de los enunciados y muy

precisos en las metodologías que aplicaremos en el proceso de

nuestra investigación, o dicho de otra manera, que debemos ser

sistemáticos. Podemos entonces afirmar que hay conocimiento

científico, cuando a través del método científico, se ha logrado

acumular nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Por lo tanto, la

ciencia avanza en la medida en que se logren plantear y resolver los

problemas, es decir, el progreso del conocimiento se da en la medida

en que se descubren y se resuelvan nuevas dificultades.

Puntos fundamentales para la

utilización del Método Científico en un trabajo de Investigación.

Título; El título es la primera

parte de un artículo. Debe ser corto, específico e informativo. En

lo posible debe brindarle al lector la debida información de su

contenido: Su naturaleza del estudio, organismo experimental, lugar

y período de tiempo del estudio y enfoque metodológico.

Autores; En general el orden de

los autores del trabajo esta en función de la participación (por ej.

dedicación, etc . ), Deben mencionar institución donde desarrollan

sus actividades o relación con el estudio, dirección postal o correo

electrónico para que otros investigadores puedan contactarse con los

autores.

Resumen, summary o abstract; Es

por lo general lo que se lee a continuación del título. Debe decirle

al lector de qué trata el artículo. Contiene un resumen de los

contenidos y conclusiones. Remarca cualquier información nueva e

indica la relevancia de la misma. Debe ser lo suficientemente

explicativo como para que la naturaleza, objetivos y logros del

trabaje puedan ser entendidos. Algunos consejos pueden ser útiles a

la hora de elaborar un resumen, como son: usar oraciones completas,

evitar el uso de jerga, no abreviar las palabras, omitir en la

medida las referencias y describir en forma resumida la metodología

utilizada. Recordar que un buen resumen puede motivar a un lector a

solicitar el trabajo a su autor. Muchas veces buenos trabajos quedan

sin leerse por que el resumen está mal elaborado y no da la

suficiente información.

Introducción; La introducción

esta compuesta por dos partes: una son los antecedentes y en la otra

el objetivo del trabajo. En los antecedentes se debe priorizar toda

aquella información de otros autores que luego van a ser discutida

en la Discusión, en general confrontándola con nuestros resultados.

El o los objetivos del trabajo deben ser bien explicitados y en

general deben ser ubicados al final de la introducción.

Materiales y Métodos; Esta es

una de las secciones más importantes de un trabajo científico. Uno

de postulados básicos de la actividad científica es que los

resultados obtenidos deben repetibles. Por lo tanto esta sección

debe ser lo suficientemente clara y detallada para que otro

investigador en cualquier lugar del mundo pueda repetir el trabajo.

Los puntos que conviene tener en cuenta al redactar materiales y

métodos son: los aparatos, instrumentos de origen comercial sólo

deben ser nombrados, los aparatos o instrumentos hechos a medida

deben ser descriptos en detalle y si alguno de los métodos usados ha

sido descripto previamente sólo se lo puede citar.

Resultados; Se utilizan

aquellos resultados que son pertinentes al trabajo. En general se

recomienda presentar los resultados en un formato narrativo que

utilice tablas y figuras que corroboren las afirmaciones realizadas.

Las tablas y figuras deben presentar títulos claros, informativos y

completos. Siempre se debe recordar que los resultados son del

trabajo realizado, por lo tanto en esta sección se debe evitar hacer

referencia a otros autores.

|

|

Discusión; Recordar que en la

discusión se deben discutir los resultados propios y

aquellos obtenidos por otros autores, en particular aquellos

ya mencionados en los antecedentes de la introducción. Una

buena discusión jerarquiza un trabajo, por lo que es_ aquí

donde el investigador conjetura y confronta sus propios

resultados con otros colegas y además puede plantear

hipótesis creativas sobre problemas aún no resueltos y

orientar la futura investigación en el tema.

Conclusiones; Son las

respuestas a los objetivos del trabajo, por lo tanto se debe

utilizar expresiones claras, concisas y contundentes.

|

Agradecimientos; Es una sección

que se acostumbra a incluir en los trabajos de investigación. ¿A

quién se agradece? En general a persona que ayudaron en el trabajo,

en la lectura crítica del trabajo, como así también a instituciones

que Financiaron total o parcialmente el mismo.

Bibliografía Citada; En general

aparecen en orden alfabético por el apellido del autor. El estilo en

las citas difiere de una publicación a otra, por lo cual el autor

debe informarse de las normas de publicación de la revista donde

desea publicar su artículo. Por lo general para una publicación

periódica el orden de presentación es: autor/es, - año o fecha de la

publicación - título del artículo - nombre de la publicación -

número del volumen v números de páginas.

Método 3 R; Evaluación de un

trabajo científico.

Habiendo estructurado el

trabajo en función de las pautas desarrolladas ahora corresponde

determinar si existe alguna metodología rápida, clara y eficiente

para poder juzgarlo y además tener una herramienta que nos permita

analizar si hemos ubicado cada ítem en el lugar correspondiente.

Apelamos a una estrategia que hemos denominado las 3 R, y que son:

la Relación, la Respuesta y el Respaldo.

La Relación entre Título del

trabajo y el/los Objetivo/s que nos hemos

propuesto. Por ejemplo: Título: "

Distribución geográfica y ecológica de Felis concolor

en la región pampeana". Objetivo: " El objetivo de este

trabajo es cuantificar la presencia del genero y especie en cuestión

en distintos ambientes, tanto naturales como artificiales y su

relación con el medio”.

Respuesta de los Objetivos en

la/s Conclusión/es. Es recomendable que en el

trabajo figuren explícitamente las Conclusiones a las

que se llegaron, esto facilita la lectura y evaluación del mismo.

En muchas publicaciones figura Discusión y Conclusión juntos, pero

es preferible que estén separados porque la Discusión,

desde un punto de vista metodológico y epistemológico

crucial y quizás lo más importante de un trabajo de investigación y

junfarla con las conclusiones no es

recomendable.

Respaldo de la/s Conclusión/es

en los Resultados. En las ciencias naturales

(física, química y biología y afines) es fundamental el trabajo

empírico y experimental, por lo tanto esta R es crucial a la hora de

evaluar Metodológica y epistemológicamente un manuscrito. La

credibilidad de la ciencia empírica está en el apoyo brindado por la

realidad y aunque esto tenga claras implicancias empiristas (como

corriente filosófica) no nos queda más remedio que a los hechos para

justificar nuestros resultados.

Bibliografía

Sugerida:

Bunge, M. 1977. " ¿ Qué es la

ciencia ? ". pp. 9-36. " ¿ Cual es el método de la ciencia ? ". pp.

39-68. En: La ciencia: su método y su filosofía. Ediciones SIGLO

XX

FÍA.

Bunge, M. 1981. " ¿ Qué es y a

qué puede aplicarse el Método Científico ? ". En: Epistemología, pp.

28-45. Editorial ARIEL.

Chalmers, A. 1990. " El

inductivismo: la ciencia como conocimiento derivado de los hechos de

la experiencia ". En: ¿ Qué es esa cosa llamada ciencia ?. pp.

11-25. SIGLO

XXI Editores S.A.

Curtis, H.; Barnes, N. 1993. "

La naturaleza de la ciencia ". En: Biología, pp. 39-44. Ed. Med.

PANAMERICANA.

Dieterich, Heinz.

“La nueva guía para la investigación científica”. Ed. Planeta

Mexicana, S.A. de C.V., México,1996.

Kforoosh, Norma.

“Metodología de la investigación”. Noriega editores, Barcelona,

1998.

Eco, Humberto.

“Cómo se hace una tesis”. Ed. Gedisa, España, 1994.

Mardones, José M.

“Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Materiales para una

fundamentación científica”. Ed. Prometeo, México,1999.

Origen de los continentes

y océanos.

|

Fragmento de: El origen de

los continentes y océanos. De Alfred Wegener. |

|

Traducción de Francisco

Anguita Virella y Juan Carlos Herguera García. |

La comparación de las estructuras

geológicas a uno y otro lado del Atlántico proporciona pruebas

rigurosas a nuestra teoría de que este océano representa una

descomunal fractura ensanchada cuyos bordes estuvieron en el pasado

en contacto directo o muy próximos. Esto es lógico, pues se podía

esperar que muchos pliegues y otras estructuras formadas antes de la

ruptura se continuasen a uno y otro lado, y realmente sus extremos

deben extenderse en ambos márgenes del océano, de forma que en la

reconstrucción parecerían prolongaciones directas. Como esta

reconstrucción viene forzada por el bien marcado trazado de las

lineaciones y no deja, por tanto, margen alguno para ajustes,

encontramos aquí un criterio totalmente independiente de la mayor

importancia para formarse un juicio sobre la corrección de la teoría

movilista.

La fractura atlántica presenta su

mayor anchura en el Sur, donde se formó primero: su anchura alcanza

aquí 6.220 km. Entre el cabo San Roque y el Camerún hay sólo 4.880

km; aún menos (sólo 2.410) entre el banco de Terranova y la

plataforma británica; entre el estrecho de Scoresby y Hammerfest

1.300, y entre el límite Noroeste de la plataforma de Groenlandia y

las islas Spitzberg tan sólo de 200 a 300 km. En este último punto

es donde la ruptura parece haber tenido lugar más recientemente.

Comencemos las comparaciones por el

Sur. En el extremo meridional de África se encuentra una cadena

plegada pérmica (las montañas Zwarten) que se alinea de Este a

Oeste. En la reconstrucción, la prolongación hacia el Oeste de esta

cadena se encuentra justo al Sur de Buenos Aires, en una zona que no

presenta ningún rasgo especial. Ahora bien, es muy interesante que

Keidel haya reconocido plegamientos antiguos en las sierras de esta

zona y especialmente en las meridionales, plegadas más intensamente;

plegamientos que por su estructura, su sucesión litológica y su

contenido fósil son totalmente similares no sólo a los de la zona

Noroeste de la Precordillera de las provincias de San Juan y

Mendoza, que se adaptan suavemente a los pliegues andinos, sino,

sobre todo, a los de las montañas del Cabo, en Suráfrica. Afirma

este autor: «En las sierras de la provincia de Buenos Aires,

especialmente en las cadenas meridionales, se encuentran series que

son muy parecidas a las de las montañas del Cabo, en Suráfrica. Al

menos se da una gran coincidencia entre las tres formaciones

existentes: areniscas del Devónico Inferior transgresivo en la base;

las pizarras fosilíferas que marcan el punto de máxima extensión de

la transgresión; y una formación superior muy característica, el

conglomerado glaciar del Paleozoico Superior... Tanto los sedimentos

de la transgresión devónica como los conglomerados glaciares están,

al igual que en la cadena del Cabo, fuertemente plegados; y en ambas

zonas el movimiento principal está dirigido hacia el Norte». De aquí

se sigue la conclusión de que estamos ante un antiguo plegamiento

que pasaba por el extremo Sur de África y luego cruzaba Suramérica

al Sur de Buenos Aires, para, finalmente, doblar hacia el Norte,

alineándose con los Andes. Hoy, los fragmentos rotos de esa cadena

plegada están separados por un mar profundo de más de 6.000 km de

anchura. En nuestra reconstrucción, que en este punto particular no

permite ningún movimiento de ajuste, los fragmentos están en

contacto directo; sus distancias respectivas al cabo San Roque y al

Camerún son iguales. Esta prueba de que nuestra composición es

correcta resulta realmente espectacular y recuerda a las tarjetas de

visita rotas como señal de reconocimiento. El que las montañas Cedar

se separen de las cadenas surafricanas y se desvíen hacia el Norte

en la costa es sólo un pequeño obstáculo a esta coincidencia, pues

esta rama casi extinguida muestra los caracteres de una desviación

local, que pudo ser causada por alguna discontinuidad en el lugar de

la fractura subsiguiente. Ramificaciones similares aparecen aún en

mayor medida en las cordilleras europeas, tanto en las carboníferas

como en las terciarias, y no nos impiden sintetizar estas cadenas en

un sistema único, y referirlas a una causa única. Asimismo, aunque

(tal como señalan los últimos estudios) los plegamientos en África

hayan proseguido hasta tiempos más recientes, ello no implica que

existan diferencias de edad, pues, como leemos en Keidel: «En las

sierras, la formación plegada más reciente es el conglomerado

glaciar; en las cadenas del Cabo, las pizarras de Ecca, en la base

de la Serie de Gondwana (series de Karroo) todavía muestran indicios

de plegamiento... En ambas zonas, los movimientos principales pueden

producirse en el intervalo entre el Pérmico y el Cretácico

Inferior».

Pero esta confirmación de nuestros

puntos de vista en la cadena del Cabo y su prolongación en las

sierras de Buenos Aires no es en absoluto un dato aislado, sino que

encontramos numerosas pruebas similares a lo largo de las costas

atlánticas. Las gigantescas mesetas gnéisicas africanas, no

deformadas desde hace largo tiempo, muestran en sus grandes rasgos

una espectacular similitud con las brasileñas. Y esta similitud no

se limita a los caracteres generales, como lo demuestran por una

parte la coincidencia a una y otra parte de las rocas eruptivas y

los sedimentos, y por otra, la de las direcciones de los antiguos

plegamientos.

[...] En las direcciones de los

plegamientos primitivos que recorren estas grandes mesetas gnéisicas

encontramos otras concordancias. En el macizo gnéisico del

continente africano predominan dos direcciones (lineaciones) de

edades algo distintas. En el Sudán domina la dirección antigua,

orientada al Nordeste, que se evidencia en el trazado rectilíneo del

curso superior del río Níger, y también en el Camerún, y que corta

la costa con ángulo próximo a los 45º; por el contrario, al Sur del

Camerún pasa a primer plano la dirección más moderna,

aproximadamente Norte-Sur, que discurre paralelamente a las curvas

de la costa.

En Brasil encontramos la misma

disposición. Como escribe E. Suess: «El mapa de la Guayana

oriental... muestra, en las rocas antiguas que componen esta zona,

direcciones aproximadamente Este-Oeste. También las capas

paleozoicas que forman la parte Norte de la cuenca del Amazonas

siguen esta dirección, y, por tanto, la línea de costa que va desde

Cayena hacia la desembocadura del Amazonas es transversal a esta

dirección... Por lo que se conoce actualmente de la estructura de

Brasil se puede aceptar que también hasta el cabo San Roque el

trazado de la costa es transversal a la dirección de las montañas,

pero a partir de este promontorio la línea de costa viene marcada

por al dirección de las montañas, al menos hasta Uruguay». También

en América los cursos fluviales (Amazonas por una parte, San

Francisco y Paraná por otra) siguen a grandes rasgos las lineaciones.

En realidad, los últimos estudios, como, por ejemplo, el mapa

tectónico de Suramérica formado por von Keidel siguiendo

esencialmente a J. W. Evans, han mostrado la existencia de una

tercera lineación paralela a la costa Nordeste, que complica

ligeramente las relaciones. Por último, el considerable giro que

debe darse a Suramérica en la reconstrucción hace que la dirección

del Amazonas se alinee paralelamente al curso alto del Níger, de

modo que ambas lineaciones concuerdan con las africanas. Aquí

podemos ver una vez más una confirmación directa de la antigua

conexión entre ambos continentes.

[...] El conocido geólogo surafricano

Du Troit ha efectuado estudios comparativos particularmente

completos en un viaje de estudios a Suramérica planeado con esta

finalidad. [...] Las coincidencias a ambas orillas del océano son

tan numerosas que actualmente ya no pueden considerarse

casualidades, sobre todo teniendo en cuenta que abarcan enormes

extensiones de terreno y un intervalo de tiempo que incluye desde el

pre-Devónico hasta el Terciario. Du Toit añade: «Por añadidura,

éstas que algunos llaman coincidencias son de naturaleza tanto

estratigráfica como litológica, paleontológica, tectónica, volcánica

o climática».

[...] «A continuación vamos a

comparar las dos extensiones que van por una parte desde Sierra

Leona hasta El Cabo, y por la otra desde Pará hasta Bahía Blanca,

limitándonos en cada caso a una banda de unos 45º de longitud y unos

10º de latitud. En cada continente se puede observar:

»1. El basamento está compuesto de

rocas cristalinas de edad precámbrica, con algunas capas de

sedimentos predevónicos, de edades variables aunque en general

indeterminadas: los caracteres litológicos coinciden a grandes

rasgos.

»2. En el extremo Norte de la zona

encontramos sedimentos marinos silúricos y devónicos disconformes

sobre este complejo y muy ligeramente plegados, ocupando un amplio

sinclinal cuyo eje es oblicuo a la línea de costa. Esta estructura

se extiende entre Sierra Leona y Costa de Oro en África y forma la

base del estuario del Amazonas en Suramérica.

»3. Hacia el Sur se encuentran, casi

paralelos a la costa, cinturones de rocas sedimentarias entre las

que predominan cuarcitas, pizarras y calizas. Sus edades son

Proterozoico y Paleozoico Inferior, y están plegados ligeramente en

el Norte y más intensamente en el Sur, donde son intruidos por masas

graníticas, por ejemplo, en la zona entre Lüderitz y Ciudad del Cabo

y entre el río San Francisco y el Río de la Plata.

»4. Al devónico casi horizontal de

Clanwilliam corresponde una serie casi idéntica en Paraná y el Matto

Grosso.

»5. Aún más hacia el Sur, el devónico-carbonífero

de la parte meridional de la provincia del Cabo corresponde a la

comarca similar al Norte de Bahía Blanca, incluyendo ambas una

transición concordante hacia sedimentos glaciares pérmicos y

carboníferos; las dos series están intensamente plegadas por

movimientos permotriásicos y cretácicos de direcciones similares.

»6. Estas tillitas se continúan hacia

el Norte, en ambos casos horizontales y transgresivas sobre el

devónico, y descansando sobre una penillanura postglacial que se ha

formado en estas rocas y en otras anteriores y desaparece hacia el

Norte.

»7. Los depósitos glaciares están

cubiertos en ambos casos por sedimentos continentales pérmicos y

triásicos con flora de Glossopteris que cubren enormes extensiones y

van seguidos por potentes series de basaltos y doleritas a los que

se atribuye una edad Liásico Inferior.

»8. Estas capas de Gondwana se

extienden hacia el Norte del Karroo meridional hasta la zona de

Kaoko y desde Uruguay hasta Minas Geraes.

»9. Afloramientos muy separados de

este mismo tipo se extienden tierra adentro hacia el Norte, en

Angola-Congo y en Piauhý y la zona del Maranhão.

»10. Entre los sedimentos del

Triásico Superior y del Pérmico existe una interrupción

intraformacional muy extendida, aunque en general no existe

discordancia angular, salvo en algunas zonas, donde los primeros

yacen en notable discordancia sobre los pérmicos o antepérmicos.

»11. En la costa se encuentran

estratos calizos fuertemente inclinados, pero tan sólo en las

regiones de Benguela-Bajo Congo y Bahía-Sergipe.

»12. Sedimentos horizontales

cretácicos y terciarios, tanto marinos como continentales, cubren

grandes extensiones entre Camerún y Togo y en Ceará, Maranhão y

hacia el Sur, mientras que los extensos yacimientos en el Kalahari

pueden ser aproximadamente comparados con la formación Pampeana

neógena y cuaternaria, en Argentina.

»13. En este resumen general no puede

pasarse por alto el importante eslabón formado por las islas

Malvinas, cuyas series devónico-carboníferas apenas se diferencian

de las de la provincia del Cabo, mientras que el Lafoniense es

totalmente comparable al sistema de Karroo. Tanto desde el punto de

vista estratigráfico como estructural, las islas Malvinas tienen su

lugar junto a la región Suroeste del Cabo, y no en Patagonia.

»14. Desde el punto de vista

paleontológico, debemos fijarnos especialmente en: a) la ‘facies

austral’ del devónico del Cabo, las islas Malvinas, Argentina,

Bolivia y el Sur de Brasil, opuesta a la ‘facies boreal’ del Norte

de Brasil y del Sahara central; b) el género fósil Mesosaurus, un

reptil de la formación Dwyka, en El Cabo, y de las capas de Iraty,

en Brasil, Uruguay y Paraguay; c) la flora de Gangamopteris y

Glossopteris, con pequeñas adiciones de formas septentrionales, en

las capas de Gondwana, al Sur de ambos continentes; d) la flora de

Thinnfeldia en la parte alta de esas mismas capas, en El Cabo y en

Argentina; e) la fauna neocomiense (uitenhaguiense) en el Sur de la

provincia del Cabo y en el Noroeste de Neuquén, en Argentina; f) la

facies nórdica o mediterránea del Cretácico y el Terciario al Norte

del Trópico de Capricornio, y g) la facies suratlántica-antártica

del Eoceno de Patagonia (formación San Jorge).

»Por último, y como punto número 15,

tenemos los contornos geográficos de África y Suramérica,

asombrosamente parecidos no sólo en general, sino también en los

detalles; y además, excepto en el Norte, la orla de sedimentos

terciarios tiene pequeña extensión, y por ello menor importancia.»

[...] Du Troit considera, con razón,

que el hecho de que las islas Malvinas, a pesar de elevarse en la

plataforma patagónica, no muestran ningún parentesco con Patagonia y

sí con Suráfrica, constituye un apoyo especial para la teoría

movilista.

[...] Como ya señaló antes, a base de

los datos paleontológicos y biológicos debe concluirse que los

intercambios de fauna y flora entre Suramérica y África cesaron

entre el Cretácico Inferior y Medio. No por ello se entra en

contradicción con la suposición de Passarge que la fractura entre

Suráfrica y Suramérica ya estaba formada en el Jurásico, pues la

ruptura se produjo gradualmente a partir del Sur, y, sobre todo, fue

precedida largo tiempo por la formación de fosas tectónicas.

En Patagonia, la ruptura tuvo como

consecuencia un movimiento continental peculiar, que A. Windhausen

describe del siguiente modo: «La nueva revolución comenzó con

movimientos regionales de enorme escala, hacia la mitad del

Cretácico», y realmente en este momento la llanura patagónica «que

era una región de pendiente pronunciada, se convirtió en una

depresión generalizada bajo condiciones áridas o semiáridas,

cubierta por desiertos de piedra y llanuras de arena».

Prosiguiendo hacia el Norte en la

comparación de las costas opuestas del Atlántico, encontramos, en el

límite Norte del continente africano, que las montañas del Atlas,

cuyo plegamiento tuvo lugar principalmente en el Oligoceno, pero

había comenzado ya en el Cretácico, no encuentran continuación en el

lado americano.

Fuente: Wegener, Alfred.

El origen de los continentes y océanos. Traducción de Francisco

Anguita Virella y Juan Carlos Herguera García. Madrid: Ediciones

Pirámide, S.A., 1983.

Ver

mas Artículos de Divulgación Paleontológica Internacionales Ver

mas Artículos de Divulgación Paleontológica Internacionales |