|

Fósiles del Mioceno de

Argentina:

Comprende de siete edades, las cuales comprenden un lapso de 24 a 5

millones de años atrás.

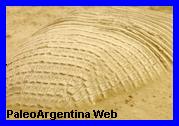

Sedimentos de las Barrancas del Rió Paraná.

|

|

La edad

mamífero "Colhuehuapense", es la más antigua de este

periodo y se encuentra principalmente en la Provincia de

Chubut, Argentina. Posee una antigüedad de 21 a 19 millones

de años atrás. La edad "Santacrusense" corresponde a

sedimentos que se han depositado entre 17,5 a 16,5 millones

de años, encontrando una amplia distribución en todas las

provincias patagonicas. La edad "Colloncurense" se

caracteriza por su amplio registro fosilífero de vertebrados

de ambientes cálidos y tropicales, marcando drásticamente el

reemplazo de mamíferos sudamericanos. Su antigüedad es de

15,5 a 14 millones de años. La edad "Lavarense y

Mayonense" poseen una antigüedad entre 13,8 a 10

millones de años. Esta última se encuentra muy bien

representada en las barrancas del Río Mayo, al sur de la

Provincia de Chubut. La edad "Chasiquense" es tal

vez, la más popular del Periodo Mioceno, ya que los

vertebrados extraídos son numerosos. Posee una antigüedad de

10 a 9 millones de años y corresponden a los yacimientos

expuestos en las barrancas del Arroyo Chasico (Partido de

Villarino y Adolfo Alsina), en la Provincia de Buenos Aires.

Por último, la edad "Huayquereriense" y corresponden

a los sedimentos depositados entre 9 y 7 millones de años

atrás, las cuales afloran a orillas del Rió Paraná y otros

cauces de agua de la mesopotania Argentina y en el NOA, como

Catamarca y Santiago del Estero. En el Mioceno temprano el

clima era muy cálido. La presencia de vertebrados corredores

y pastadores indicarían un ambiente de praderas, con

precipitaciones relativamente abundantes, que alternaban con

ambientes de bosques cálidos. |

|

Para este momento se

produjo una importante emersión en Sudamérica, como

consecuencia de este fenómeno, el mar epicontinental que

bañaba la costa occidental sudamericana registro una leve

regresión. Este fenómeno posibilito en la región del caribe,

la dispersión de algunos pequeños carnívoros placentarios,

los cuales se encontraban ausentes en América del sur. En la

Antártida las abundantes precipitaciones favorecen la

formación de la capa de hielo. Como consecuencia del periodo

más intenso de orogenia andina comenzó paulatinamente el

crecimiento de la desertización en gran parte del territorio

argentino, sobre todo desde la pampa hasta tierra del fuego.

La elevación de la cordillera de los Andes produjo una

"sombra de lluvias" a lo largo de su flanco oriental,

bloqueando el paso de humedad que acarrean los vientos del

pacifico. Al sur de los 40º S. Las condiciones al este de la

cordillera pasan de ser bosques cálidos y húmedos a ser

sabanas áridas y templadas por lo que se hacen abundantes

los mamíferos pastadores y ramoneadores. El clima templado y

seco de la Patagonia, favoreció un recambio de los tipos

fáunisticos, que procedió por mucho tiempo a la entrada de

nuevos grupos de mamíferos de origen norteamericano. En la

plataforma continental se desarrolló un mar de aguas

cálidas, someras y cercanas a la costa. A fines del Mioceno,

los cambios climáticos causados por el levantamiento de los

Andes se vieron acentuados por el desarrollo del escudo de

hielo Antártico, lo que produjo un descenso en las

temperaturas costeras y dio origen a corrientes frías que se

hicieron efectivas en la plataforma argentina alrededor de

los 10 millones de años atrás. Consecuentemente con esto, la

fauna de las costas argentinas experimento una migración

progresiva hacia el norte, buscado regiones más óptimas para

sobrevivir.<<<

Principales sitios

fosilíferos de Argentina. |

|

Phorusrhacos

longissimus. Ameghino,

1887.

|

|

Phorusrhacos

longissimus

Phorusrhacos

longissimus

Phorusrhacos

longissimus

Phorusrhacos

longissimus

|

|

|

|

|

|

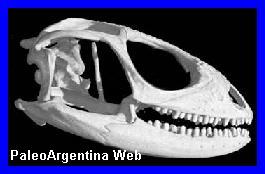

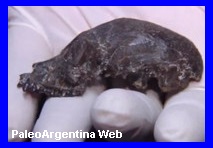

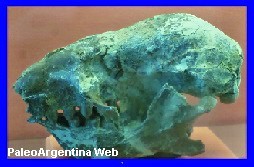

Cráneo en

el

Museo Jacobacci,

San Antonio Oeste, Rió Negro aportado por la Fundación Azara.

|

Cráneo exhibido en el Museo

Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires |

Reconstrucción en vivo. Por MarMag.2026 |

Ave.

Durante mucho tiempo, los animales de dieta

carnívora más exitosos en América del sur fueron aves gigantescas,

como los Phorusrhacos. Es un género de gigantescas aves depredadoras

no voladoras que habitaron la Patagonia, de la familia de las

Phorusrhacidae, conteniendo una sola especie; el Phorusrhacos

longissimus. Sus parientes más cercanos en la actualidad son

los de la familia Cariamidae, llamados también Seriemas o Chuñas,

pero su tamaño era mucho mayor que el de éstos; siendo su aspecto

más parecido al de un avestruz. Estas aves habitaron en bosques y

pastizales. Entre los huesos hallados en el estrato de la Formación

Santa Cruz (ahora considerado como principalmente de mediados del

Mioceno) fue la pieza de una mandíbula que Florentino Ameghino

descubierto a principios de 1887 y el mismo año la presento como

parte de la cadera de un perezoso por su semejanza, él nombró Phorusrhacos

longissimus. El nombre específico significa "muy largo" en

latín. Lejos estaba Florentino de imaginar aves gigantes en la

antigua Patagonia. El holotipo del ejemplar es, MLP-118 (Museo de La

Plata). En 1889 Ameghino corrigió el nombre a una más correcta

gramaticalmente Phororhacos pero el nombre más

temprana tiene prioridad. En 1891, fue reconocido por él como un

pájaro gigante. Los restos se conocen de varias localidades de la

provincia de Santa Cruz, Argentina. Phorusrhacos situó en torno a

2,5 metros de alto y pesaba unos 130 kilos. Fue apodado el "Ave del

Terror" por razones obvias: es uno de las mayores aves depredadoras

que jamás haya existido, y sus alas rudimentarias formadas como

estructuras de brazo con garras en forma de un gancho de carnicero

para atrapar la presa de frente, y asesinarlo luego con el pico

enorme. El ave mataba de dos maneras. En primer lugar, sujetando a

su presa con su pico y golpear contra el suelo varias veces al igual

que sus parientes modernos, las chuñas. En segundo lugar, y más

espectacularmente, al golpear hacia abajo con la punta aguda en la

parte delantera de su pico superior. En la posición correcta, según

lo especulado, la espiga podría penetrar en el cráneo y matar

instantáneamente. Esta tenía un cráneo enorme, de hasta sesenta

centímetros de largo, armado con un poderoso gancho en la punta del

pico. La estructura del pico y las garras grandes en los dedos

demostrar que se trataba de un carnívoro muy activo. En la Reserva

Natural de Punta Bermejo, en Rio Negro, en sedimentos Miocenos, se

han encontrado una serie de grandes huellas, atribuidas a aves del

terror, asociadas a mamíferos contemporáneos

Kelenken guillermoi. Bertelli et al., 2007.

|

|

|

|

|

Esqueleto de

Kelenken recreado por la Fundación Azara a partir de

los restos conocidos. |

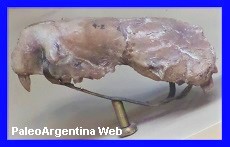

Cráneo de

Kelenken guillermoi,

descubierto en Comallo, Provincia de Rió Negro, mide 70

centímetros de largo.

(*) |

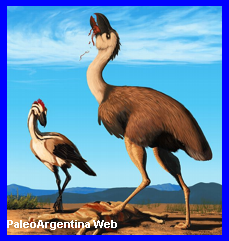

Posible

aspecto de

Kelenken guillermoi.

Reconstrucción en vivo. Por MarMag.2026 |

Ave.

Es una especie extinta de ave gruiforme de la

familia Phorusrhacidae o aves del terror. Es el ave predadora

conocida más grande de la historia. Vivió en el Mioceno, hace unos

15 millones de años. Midió más de tres metros de altura, su cabeza

(incluyendo el pico) llegó a medir más de 70 cm de longitud, siendo

el ave conocida con el cráneo más grande. Llegaban a pesar los 160

kilogramos. Kelenken era ágil, podía cazar y devorar

roedores, reptiles y pequeños mamíferos, las crías de estas aves

alcanzaban los 100 km/h pero los adultos sólo llegaban a los 60 km/h.

Su fósil fue encontrado en la Patagonia, concretamente en la

estación de tren de Comallo, cerca de la ciudad de Bariloche, por

Guillermo Oscar Aguirrezabala. Los restos constan de un cráneo,

fragmentos de un pie, de una pata y se encuentran en el Museo

Paleontológico de Bariloche. Antes del descubrimiento de su cráneo,

los científicos interpretaban las cabezas de las grandes aves del

Cenozoico como versiones a mayor escala de las de las aves de menor

tamaño. Los huesos de la pata y el pie tienen un parecido

superficial con los del ñandú, un ave no voladora actual de América

del Sur.

|

Andalgalornis férox.

Patterson

& Kraglievich, 1960. |

|

Andalgalomis férox Andalgalomis férox Andalgalomis férox

Andalgalomis férox Andalgalomis férox Andalgalomis férox |

|

|

|

|

|

Ejemplar exhibido en el Museo

Argentino de Cs Nat. de Buenos Aires. |

Aspecto del esqueleto de un Ave

del Terror. (*) |

Aspecto de Andalgalornis. Por

MarMag.2026 |

Ave.

Es conocido a partir de un esqueleto incompleto y

algunos huesos aislados encontrados en estratos del Mioceno Superior

al Plioceno Inferior en la Formación Andalgalá, situados en las

provincias de Entre Ríos y Catamarca, en el noreste y norte de

Argentina. Esta ave midió un metro y medio de altura. La subfamilia

a la que pertenecía este género, los Patagornithinae, contenía

especies que eran de constitución más bien delgada; Andalgalornis se

parecía al mucho mayor Phorusrhacos, pero era más

grácil que este, y tenía un pico proporcionalmente más alto. Ademas,

parecia más masivo en proporción a su tamaño corporal entre todos

los forusrácidos. Un análisis realizado con escáner TAC del cráneo

de Andalgalornis sugiere que el pico era fuerte en

sentido dorsoventral (es decir, en el plano vertical) pero en cambio

era relativamente débil mediolateralmente (a los lados). La

debilidad del pico implicaría que esta ave no pudo haber abatido a

presas grandes, sino que depredaba presas más pequeñas, más fáciles

de manejar y con menor riesgo. Aun así, el que, el pico fuera fuerte

dorsoventralmente le pudo haber permitido a Andalgalornis abatir

con rapidez a una presa con una estrategia de caza consistente en

atacar y retirarse de manera repetida. Llego a medir 1,8

metros. Sinónimos: Phororhacos steulleti, Phororhacos

deautieri, Andalgalornis ferox y Phorohacos deautieri.

Argentavis magnificens. Campbell

& Tonni, 1980.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cráneo de Argentavis

magnificens. Foto gentileza de Paleogenesis. |

El Paleontólogo

Rosendo Pascual, comparando el humero de Argentavis y

un cóndor. (Discovery Channel). |

Argentavis magnificens

atacando a un Thylacosmilus atrox. (*)

|

|

|

|

Mariano Magnussen Saffer

del Museo Municipal Punta Hermengo de Miramar, junto al ala

de Argentavis magnificens, recreada para esta

institución a partir de los pocos restos conocidos.

|

Ave.

Un esqueleto parcial de este enorme

teratornítido, fue encontró de la provincia de La Pampa, Argentina.

Es la mayor ave voladora que haya existido. Es también el

teratornítido más antiguo encontrado, ya que data de fines del

Mioceno, entre 6 y 8 millones de años, y uno de los escasos

teratornítidos encontrados en América del Sur. El primer

descubrimiento incluyó porciones del cráneo, un húmero incompleto y

varios otros huesos del ala. Incluso los estudios realizados,

estiman su envergadura en por lo menos 6 metros, y podría haber

llegado hasta los 8 metros. Su peso se estima en alrededor de 80

kilogramos. Su peso y su envergadura rivalizan entonces con los de

los más grandes pterosaurios. Por su tamaño, seguro que fue un ave

planeadora, limitando el aleteo al carreteo y posterior despegue,

aprovechando las fuertes corrientes térmicas para su majestuoso

vuelo que provenían del océano Pacifico, antes de que las

cordilleras llegaran a las alturas que presentan en la

actualidad. Por lo tanto, Argentavis magnificens resulto

ser hasta el momento el ave voladora de mayor tamaño del mundo.

Onactornis depressus.

Cabrera, 1936.

|

Onactornis

depressus Onactornis depressus Onactorn |

Onactornis

depressus Onactornis depressus |

|

|

|

|

Cráneo de Onactornis depressus

del Mioceno tardío de Carohue, Provincia de Buenos

Aires, Argentina. Museo de La Plata. |

Aspecto en vida de Onactornis

depressus. (*) |

Ave. Todos los Paleontólogos se

ponen de acuerdo de que Onactornis depressus fue el

ave corredora más grande de todas las épocas, hasta el

descubrimiento de Kelenken. Su nombre significa "Jefes

de las aves" y no es por nada. Su masa corporal está estimada en

unos 800 kilogramos aproximadamente. Todas las aves corredoras que

se diversificaron en Sudamérica por lo general son carnívoras, por

acepción de este ejemplar, el cual era carroñero, o por lo menos los

investigadores creen esto. Su enorme tamaño y un cuerpo robusto y

grande no reúne las características necesarias para ser un

depredador. Pero seguro que su gigantesco cuerpo asustaba a otros

depredadores como Thylacosmilus, apropiándose

rápidamente de su presa mal herida o muerta. Tenía un pico muy

desarrollado y duro, especializado en romper huesos. Su tamaño era

de aproximadamente de 2,5 metros de altura, y sus alas eran tan

reducidas que prácticamente pasaban de ser percibidas. El desarrollo

de grandes zonas de praderas y altos pastizales, sumados a la falta

de depredadores primarios en el continente, es la explicación que

encuentran los científicos para explicar la magnitud de estos

fabulosos animales desaparecidos, los cuales, ecológicamente

ocuparon los nichos ecológicos vacantes que dejaron los dinosaurios

predadores luego de su extinción. Sus restos provienen

principalmente de los depósitos sedimentarios de la Provincia de

Buenos Aires, Argentina, cuya antigüedad seria de 6 millones de años

antes del presente. Otra especie conocida es Onactornis

mendocinus.

Brontornis

burmeisteri. Moreno & Mercerat, 1891.

|

|

|

|

|

Cráneo y pico. (*) |

Falanges. (*) |

Recontracción. (*) |

Ave. Es

un género extinto de aves no voladoras gigantes y

depredadoras que vivían en la Patagonia. La

única especie actualmente aceptada como válida es B.

burmeisteri, ha sido tradicionalmente incluida

en la familia Phorusrhacidae ("aves del terror") por su

gran tamaño y estilo de vida depredadora, y más

precisamente en la subfamilia Brontornithinae, que

contenía formas muy grandes y corpulentas. Se conoce a

partir de huesos, principalmente de las patas y los

pies, pero también por algunas piezas de cráneo y

columna vertebral, que se encuentra en varias

localidades de la provincia de Santa Cruz. B.

burmeisteri fue la especie más grande de su

grupo, con una altura de alrededor de 2,80 metros y un

peso estimado de 350-400 kilogrmos, por

lo que es el tercera ave más pesada según los

conocimientos actuales (después de Aepyornis

maximus y Dromornis stirtoni), y

los depredadores terrestres más grandes de su tiempo y

lugar. Debido a su volumen, es probable que tuviera un

estilo de vida entre un depredador de emboscada y uno

que perseguía activamente la presa, saltando sobre ella

y derribándola por la fuerza de ataque después de una

corta persecución. Era el carnívoro dominante de la

Patagonia durante el Mioceno, siendo capaz de matar

incluso a grandes animales como ungulado sudamericano

Astrapotherium y el depredador Thylacosmilus (un

marsupial con dientes de sable). Convivió con algunos

forusrácidos más pequeños y activos como Phorusrhacos;

pero aparentemente se extinguió antes de la aparición

del inmenso Argentavis, la mayor ave

voladora de la que se tiene constancia.

Psilopterus bachmann.

Moreno & Mercerat, 1891.

|

|

|

|

|

Cráneo. (*) |

|

Reconstrucción en vivo.

(*) |

Ave. Es un género

extinto de forusrácido ("ave del terror") que vivió a

mediados del Oligoceno hasta finales del Mioceno en

Argentina. Comparado con otros forusrácidos, los

miembros de este género eran relativamente gráciles y

pequeños, e incluyen las menores especies de aves del

terror: con la cabeza en alto. P. bachmanni alcanzaba

70 - 80 centímetros de altura y pesaba cerca de 5

kilogramos, mientras que los mayores miembros del género

solo alcanzaban 7 kilogramos. Estas aves se parecen a la

actual Cariama o Chuña (Cariama cristata),

excepto por su constitución más robusta y alas

considerablemente menores. La gran similitud morfológica

entre las garras de las Cariamas y Psilopterus, siendo

ambas afiladas, curvas y comprimidas lateralmente,

pueden indicar que eran usadas para golpear a las

presas. En contraste con otras aves del terror de mayor

tamaño, los investigadores Tonni y Tambussi también han

sugerido que Psilopterus podría usar sus garras para

trepar a los árboles, y podrían incluso volar, cuyas

ideas han sido rechazada en la literatura científica más

reciente. Otras especies conocidas; P. lemoinei (Moreno

& Mercerat, 1891), P. affinis (Ameghino,

1899) y P. colzecus (Tonni & Tambussi,

1988). También se las puede encontrar con la sinonimia

de Pelecyornis (Ameghino, 1891) y Staphylornis (Mercerat,

1897). La más reciente revisión sistemática de

Phorusrhacida,e sitúa a Psilopterus dentro de la

subfamilia Psilopterinae, junto con los géneros Procariama y Paleopsilopterus,

y divide a Psilopterus en cuatro

especies. Psilopterus lemoinei (Moreno &

Mercerat, 1891) es contemporáneo de P. bachmanni y

probablemente llenaba un nicho ecológico muy similar,

aunque P. lemoinei es levemente mayor, con

un peso promedio estimado en 7 kilogramos. La especie

fue definida por una parte de la parte inferior de la

pata (el lectotipo, MLP-162, es el extremo distal de un

tibiotarso), pero unas amplias variedades de materiales

se han referido a este taxón. Dicho material se ha

hallado en algunos sitios en la provincia de Santa Cruz

de Argentina que datan de mediados del Mioceno (Santacruciense).

Las características de diagnóstico incluyen un cráneo

alto y una mandíbula más alta (maxilar), y que la parte

frontal del agujero en frente de los ojos (borde rostral

de la fenestra anteorbital) está menos inclinado.

Algunas diferencias adicionales en el esqueleto fueron

notadas por Sinclair y Farr (1932). Algunas

discrepancias entre varios especímenes han sido

atribuidas a diferencias de edad o sexo, pero el

material actualmente asignado a P. lemonei y P.

bachmanni puede ser reclasificado a nivel de

especie si son reexaminados en profundidad.

Opisthodactylus patagonicus.

Ameghino 1891.

|

|

|

|

|

Restos de

Opisthodactylus sp.

Imagen ilustrativa. |

|

Aspecto de

Opisthodactylus

.Reconstrucción en vivo.

Por MarMag.2026 |

Ave.

Rheiformes.

Se trata de un ave del orden

de los Reiformes, nombre común que reciben dos aves sudamericanas

similares al avestruz, emparentada con el género Rhea del

Pleistoceno y Holoceno, es decir, el ñandú actual. Es una especie

extinta de ñandú del Mioceno de Argentina. Se conocen las especies Opisthodactylus

patagonicus (tipo), Opisthodactylus horacioperezi y Opisthodactylus

kirchneri, en homenaje al expresidente Néstor Kirchner, cuyo

material fósil había sido encontrado en la década del 40 por un

naturalista y permaneció en el Museo Florentino y Carlos Ameghino de

Rosario. El género Opisthodactylus es arduamente

conocido en la Formación Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. Una

nueva especie de Rhea, Pterocnemia

mesopotámica, del Mioceno tardío de Mesopotamia de Argentina. Los

especímenes provienen de la base de la Formación Ituzaingó, que

brota a lo largo de los acantilados del río Paraná cerca de la

ciudad homónima de la provincia de Entre Ríos. Era un ave esbelta y

de cuerpo pequeño, de tamaño similar a Rhea o choique

(Pterocnemia pennata) y dieta omnívora.

También se conoce un tarsometástaro aislado, procedente de la

Formación Aisol en la Provincia de Mendoza.

Macranhinga paranensis.

Noriega, 1992.

|

|

|

|

|

Tarsometatarso

de la especie gigante extinguida Macranhinga

(*) |

Barrancos del

Rió Paraná. Portador de fósiles. (*) |

Aspecto de

Biguá-víbora fósil Macranhinga paranensis de mayor tamaño

que su representante viviente. (*) |

Ave. Las anhingas son aves integrantes

del orden de los Pelecaniformes, que habitan ambientes de agua dulce

y tienen estrechos vínculos de parentesco con los cormoranes y los

biguás. Presentan un largo y delgado cuello y un pico recto y muy

puntiagudo. Son buenas voladoras, alternando el vuelo batido de sus

alas con el planeo en las corrientes ascendentes de aire caliente.

La propulsión en el agua es imprescindible para ellas, ya que su

dieta se compone casi exclusivamente de peces. Nadan lentamente

sobre la superficie, con la mayor parte del cuerpo sumergido y

asomando el cuello y la cabeza, lo que les da el aspecto de una

víbora. Su nombre vulgar deriva precisamente de esta apariencia.

Este tipo de natación es alternada con cortos períodos de buceo, en

los cuales "arponean" a los peces con sus afilados picos. A manera

de síntesis simplificada de la historia geológica de la región,

podemos decir que los sedimentos más antiguos de la base de las

barrancas del Paraná, integrantes de la Formación Paraná, fueron

depositados por una extensa ingresión marina que a fines del Mioceno

medio (hace aproximadamente 15 millones de años), el cual, formó el

denominado "Mar Paranense". Dicho mar penetró desde el Océano

Atlántico, cubriendo el noreste de la Argentina, oeste del Uruguay y

hasta el sur del Paraguay. Sus aguas templado-cálidas y poco

profundas albergaron una rica fauna de peces óseos, tiburones y

rayas; entre los mamíferos fueron abundantes los cetáceos, como así

también se ha reportado la presencia de restos fósiles de focas y

dugongos o vacas marinas. No obstante, constituyen las evidencias

fósiles más comunes y fácilmente reconocibles, las variadas formas

de invertebrados que habitaban el litoral de aquel antiguo mar,

destacándose entre los moluscos las enormes ostras. Con

posterioridad al retiro del "Mar Paranense" y a lo largo de la

amplia cuenca del incipiente río Paraná, comenzaron a depositarse

desde el Mioceno tardío y también durante el Plioceno

(aproximadamente entre los 10 y los 5 millones de años antes del

presente) sedimentos fluviales compuestos principalmente por arenas

blancas, amarillas y ocráceas. Estos sedimentos conforman la porción

mayoritaria del paquete de estratos típicos observables hoy en día

en las barrancas de los alrededores de la Toma Vieja en la ciudad de

Paraná. La base de esta última formación geológica, denominada

Formación Ituzaingó, es portadora de una rica y variada fauna

extinta de vertebrados que se conoce como "Mesopotamiense". Entre

las aves exhumadas de aquella fauna "Mesopotamiense" es

particularmente interesante el hallazgo de restos fósiles

pertenecientes a una especie de biguá-víbora o anhinga gigante, cuyo

nombre científico es Macranhinga paranensis, que

habitó las márgenes forestadas de aquel primitivo río Paraná, y

seguramente tuvo comportamientos muy similares a sus representantes

vivientes.

Reyesichnus punensis.

Alonso et al. 1980.

|

|

|

|

|

Imagen

ilustrativa. |

|

Aspecto de

Reyesichnus punensis.

Por MarMag.2026 |

Ave. Los animales que vivieron en el

pasado geológico dejaron pruebas irrefutables de su existencia en

forma de huesos, dientes, conchillas, caparazones o bien por las

impresiones de sus pisadas conservadas como huellas. Dichas huellas

se conocen como icnitas y su campo de estudio es la icnología.

Cuando se trata de huellas fósiles entonces es la paleoicnología. Se

descubrieron abundantes huellas de aves fósiles en la Puna. Las más

antiguas se encontraron en unas lajas rojas de Farallón Catal en el

salar del Hombre Muerto y tenían una edad de 15 millones de años.

Corresponden a un representante antiguo de los teros, bautizado

como Reyesichnus punensis, en homenaje al Dr. Celso

Reyes, que fuera profesor de la Universidad Nacional de Salta. En

aquel tiempo la Puna, al igual que ahora, estaba salpicada de lagos

salinos de distintos tamaños. En esos lagos vivía una abundante

avifauna que medraba en sus playas y dejaba impresas sus huellas en

el barro fresco. Hay huellas pequeñas, medianas y grandes;

tridáctilas y tetradáctilas; con o sin membranas interdigitales,

entre otros detalles. Se han identificado representantes

morfológicos de los actuales flamencos, patos, guayatas, teros,

teritos y otros pájaros y zancudas.

Palaeospheniscus bergi.

Moreno y Mercerat, 1891

Ave.

El género Palaeospheniscus fue

nombrado por François Moreno y Alcide

Mercerat en 1891 para designar una serie de

especímenes fósiles procedentes de la

Patagonia argentina. La especie tipo del

género corresponde a Palaeospheniscus

patagonicus, cuyo holotipo consiste

en un tarsometatarso aislado que se

encuentra depositado en el Museo de La

Plata, que proceden de la Formación Gaiman

(Mioceno temprano). Capas portadoras de

fósiles marinos del Cenozoico medio afloran

en cerro Plataforma en la Provincia del

Chubut. Aquí fueron hallados restos de

pingüinos y un diente de tiburón bien

preservados, además se encontraron fósiles

de invertebrados se incluyen corales,

briozoos, abundantes moluscos, equinoideos y

cangrejos. Muchos de los fósiles de

pingüinos hallados en Patagonia han sido

asociados a este género, al punto que en

1946 George Gaylord Simpson mencionaba nueve

especies (la mayoría de las cuales Simpson

consideraba sinónimos de la especie tipo).

El mismo autor, en una revisión posterior

realizada en 1975, solo consideraba validas

cuatro especies. En la actualidad solo se

incluyen tres especies en el género: Palaeospheniscus

patagonicus, Palaeospheniscus

bergi y Palaeospheniscus

biloculata. Igualmente, los géneros

patagónicos Paraspheniscus, Trelewdyptes, Chubutodyptes y Perispheniscus han

sido actualmente incluidos en alguna de

estas tres especies. Los análisis recientes

sugieren que Palaeospheniscus se

encuentra más próximo a los pingüinos

vivientes que a los pingüinos gigantes del

Paleógeno o al género Paraptenodytes.

Seguramente fue un gran nadador y se

alimentaba principalmente de peces. Llego a

medir unos 80 centímetros de altura.

Gryposuchus

neogaeus. Burmeister, 1885.

|

|

|

|

|

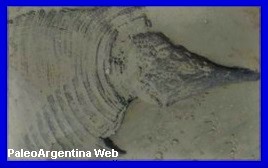

Cráneo exhibido en el Museo

de La Plata. |

|

Paleoreconstruccion. (*) |

Cocodrilo. Es un

género extinto de crocodiliano gavialoide. Además, es el género tipo

de la subfamilia Gryposuchinae. Sus fósiles han sido hallados en

varios países de Sudamérica, como Argentina, Colombia, Venezuela,

Brasil y Perú. Existió durante principios y mediados del período

Mioceno. Una especie recientemente descrita, Gryposuchus croizati, tiene

una longitud estimada de 10 metros. Especímenes de esta especie

fueron descritos inicialmente de Argentina en 1885, aunque fueron

referidos al género Ramphostoma. No fue sino hasta

1912 que se le asignó su propio género con la descripción de una

nueva especie de Brasil, Gryposuchus jessei. Algunos

gaviales griposuquinos como Siquisiquesuchus y Piscogavialis han

sido hallados en localidades que se cree eran depósitos de ambientes

costeros. La presencia de Gryposuchus en la formación

Urumaco de Venezuela, que incluye estratos marinos, le da crédito a

la idea de que los griposuquinos pueden haber vivido en ambientes

costeros. Sin embargo, ciertas localidades donde se recuperó

material perteneciente a la especie Gryposuchus colombianus,

como la zona de La Venta, Colombia , claramente eran depósitos de

ambientes de agua dulce, lo que indica que la hipótesis de u estilo

de vida costero para los griposuquinos no puede generalizarse. Fue

un activo czador de peces, pequeñas tortugas, anfibios entre otros

animales.

Pristidactylus. Fitzinger,

1843.

|

|

|

|

Cráneo y mandíbula de

Pristidactylus sp. |

|

Aspecto de Pristidactylus. Reconstrucción en vivo.

Por MarMag.2026 |

Reptil.

Los iguania es el clado de lagartos más diverso en

número de especies y más ampliamente distribuido en América del Sur,

aunque su registro paleontológico en este territorio es aún muy

escaso en comparación con el de América del Norte y Central. Los

iguanios del Cenozoico sudamericano se registran en el Paleoceno de

Bolivia y Brasil (Estes, 1983; Rage, 1992), Mioceno de Argentina y

Colombia. Conocida como especie tipo Leiosaurus fasciatus (Duméril

y Bibron 1837), se ha encontado su presencia como iguanio en el

Mioceno Temprano de la Patagonia Argentina. Justamente poseen una

antigüedad Terciaria o aún Cretácica para el género. La presencia de

restos de Pristidactylus en el Mioceno Temprano de

Gaiman apoya la hipótesis de un origen al menos Terciario y

fenómenos subsecuentes de vicariancia como respuesta al elevamiento

de la cordillera andina. El paleoambiente propuesto para el

Colhuehuapense de Gaiman, caracterizado por áreas boscosas y el

desarrollo de dunas de arena, proponen un modelo de especiación

eco-geográfica para el género Pristidactylus, se

considera que desde un primitivo ancestro común que habitaba

extensos bosques, en deterioro a través del tiempo, algunas

poblaciones disyuntas quedaron en refugios aislados y adquirieron

pre-adaptaciones a ambientes más abiertos, rocosos, secos y con

formaciones arbustivas, evolucionando hacia los presentes taxones

conocidos en Sudamérica, que se diferencian para distintos hábitats.

Esta hipótesis requiere ser contrastada con un reanálisis de la

filogenia del género basada en caracteres de diversas fuentes e

incluyendo a Pristidactylus nigroiugulus, que no fue

particularmente considerada en la filogenia. Llego a medir unos 12

centimetros de largo. Tenía cabeza alargada, triangular, y su cola

es más larga que el cuerpo. Era principalmente insectívoro, y

completo su dieta mínimamente con vegetales. Pudo ser capturado por

mamíferos carnívoros y aves rapaces.

Callopistes

rionegrensis. Quadros. et

al. 2018.

|

|

|

|

| |

|

|

Reptil.

El resto fósil hallado corresponde a un cráneo de 5

centímetros de largo proveniente de los sedimentos de la Formación

Chichinales en los afloramientos del Área Natural Protegida Paso

Córdoba, en las afueras de la ciudad de General Roca, Provincia de

Rio Negro. Constituye uno de los cráneos más completos de un lagarto

fósil de Argentina. Callopistes es un género de

lagartos que actualmente cuenta con dos especies vivientes, Callopistes

maculatus y Callopistes flavipunctatus, que

habitan desde el norte de Chile hasta el sur de Ecuador. Además,

existe un representante fósil de la localidad de Monte Hermoso,

provincia de Buenos Aires, Callopistes bicuspidatus,

que es más reciente que la nueva especie rionegrina ya que la

formación geológica de la localidad bonaerense tiene unos 7 millones

de años. Este nuevo hallazgo ubica su aparición hace unos 20

millones de años, reforzando hipótesis sobre el origen y la

distribución de estas especies en el sur de Sudamérica y aportando

novedosa información sobre la evolución de todo este grupo de

reptiles. Forman parte de la familia Teiidae, encontrando entre sus

representantes sureños vivientes al Lagarto Colorado (Salvator

rufescens), el Ututu coludo Rojo (Aurivela longicauda)

y el Teiu (Teius ocelatus). El lagarto Callopistes

rionegrensis tenía unos 50 o 60 centimetros de longitud, que

al igual que sus parientes actuales sería un importante predador de

pequeños animales.

Boidae.

Gray, 1825.

|

|

|

|

|

Vértebra de un gran Boidae. al

lado, vértebras de otra boa gigante del Eoceno de patagonia,

Chubutophis grandis. |

|

Aspecto de la boa gigante del

Mioceno de Patagonia. Reconstrucción en vivo. Por MarMag.2026 |

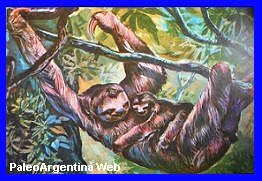

Ofideo. Los boidos o boas son una

familia de serpientes constrictoras, es decir que matan a sus presas

por constricción, encerrándolas en sus anillos. A diferencia de sus

cercanas parientes, las pitones (Pythonidae), son ovovivíparas. A

ambos lados de la cloaca presentan espolones, que son vestigios de

las patas posteriores locomotoras. Entre las boas se encuentran

algunas de las especies de serpientes más grandes. Pero en el actual

desierto patagónico, hace unos 15 millones de años existía una

exuberante selva, semejante a la amazónica, con grandes lagartos,

perezosos, monos y mucho más. Hace tiempo, un Paleontólogo del Museo

Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires se encontraba

revisando las colecciones de dicha institución, hallo el fragmento

de una enorme vértebra que, en un principio, fue atribuida a restos

de un Dinosaurio. Al consultar los registros del inventario del

Departamento de Paleontología de Vertebrados "Florentino Ameghino"

del Museo porteño, se dieron cuenta los investigadores de que se

trataba de un enorme vertebrado que vivió durante el Terciario,

mucho después de la desaparición de los grandes reptiles de la Era

Mesozoica. La pieza en cuestión fue hallada por el Geólogo Roberto

Ferello en el año 1953, en sedimentos de origen continental de la

zona comprendida entre los lagos Musters y Colhue Huapi, al sur de

la Provincia de Chubut. Hoy sabemos que esta vértebra pertenece a un

Ofidio (Serpientes y víboras) más grande de todos los tiempos.

Calculamos después de hacer varias comparaciones con especies

vivientes y extinguidas, este enorme animal midió unos 20 metros de

largo. Su cráneo tuve que medir unos 70 centímetros, con lo que la

abertura bucal le permitía engullir presas de más de un metro de

circunferencia, como los astrapotherios y otros notoungulados de la

época.

Gaimanophis tenuis. Albino,

1996.

|

|

|

|

| Vértebra de

Gaimanophis powelli,

del Mioceno de Tucumán. |

|

Aspecto de la boa de Patagonia y NOA,

Gaimanophis powelli. Reconstrucción en vivo.

Por MarMag.2026 |

Ofideo. Es un género boido extinto,

hallado en el acantilado sur del valle inferior del río Chubut,

cerca de la localidad de Gaiman. Los climas del Paleoceno y Eoceno

se caracterizaron por condiciones tropicales bastantes cálidas y se

extendieron de norte a sur hacia los polos. En este escenario, las

grandes serpientes eran relativamente diversas en Sudamérica. En

Patagonia se hallaron formas pequeñas, como Waincophis,

medianas (Boa) y grandes como Chubutophis, pero solo

los géneros pequeños Waincophis y Gaimanophis,

persistieron en el Mioceno. La ausencia de serpientes grandes en el

Mioceno patagónico con respecto a las de períodos anteriores se ha

relacionado con la disminución de las temperaturas, lo que es

consistente con los cambios conocidos en las temperaturas medias

globales. Gaimanophis tenuis, es conocida por

vértebras aisladas del Mioceno temprano de la Patagonia.

Recientemente se dio a conocer Gaimanophis powelli, de

mayor tamaño, procedente de la Formación India Muerta (Mioceno

tardío) en el Dique El Cadillal de la provincia de Tucumán, en el

del noroeste de Argentina. Chubutophis, fue

una serpiente constrictora, es decir que matan a sus presas por

constricción, encerrándolas entre sus anillos. Posiblemente vivía en

madrigueras abandonadas por otros animales o en huecos de árboles.

|

Caiman lutescens. Rovereto

1912.

|

|

Caimán latescens

Caimán latescens Caimán latescens Caimán latescens Caimán

latescens Caimán latescens Caimán latescens |

|

|

|

|

|

Placas dermicas óseas de

Caimán latescens y Caimán yacare, recuperados del

Plioceno de Entre Ríos. Museo de La Plata. |

Vista superior de cráneo de

Caimán sp. |

Aspecto del genero de cocodrilo

prehistórico Caimán latescens.

Reconstrucción en vivo. Por MarMag.2026 |

Reptil.

Los cocodrilos constituyen un grupo originado en el

Triásico. Su posterior desarrollo y expansión ocurre desde el

Cretácico y Terciario, especialmente asociado con regiones de

latitudes medias-tropicales a ecuatoriales. Han ocupado un nicho

ecológico amplio, tanto marino como continental, siempre vinculado

con áreas acuáticas (costaneras, humedales, etc.). Los cocodrilos no

son buenos indicadores paleoecológicos, aunque su presencia está

relacionada a climas cálidos en lugares donde el agua no escasee.

Las dos especies actuales de caimanes en el país viven asociadas a

cuerpos permanentes de agua. La mayor parte de los materiales

recolectados proceden de los afloramientos de la Formación Ituzaingó,

a unos 800 metros al sur del puerto de Villa Urquiza. En la zona del

puerto y hasta unos 400 metros al norte y sur del mismo, aflora un

paquete de unos 6 metros de arcillas verdosas y arenas blanquecinas

o gris verdosas que contienen niveles con Ostrea patagonica y Pecten

paranensis (invertebrados). Este nivel pertenece a la

Formación Paraná (Mioceno medio) y es recubierto en discordancia por

las arenas blanquecinas y amarillentas de la Formación Ituzaingó

(Mioceno superior - Plioceno). Esta última unidad estratigráfica, de

origen fluvial, labró paleocauces sobre la marina precedente

produciendo en su contacto acumulación de material clástico más

grueso y, particularmente, una concentración de material óseo de

diverso origen. Estos restos, al igual de los que fueron

anteriormente descriptos provienen de un nivel estratigráfico

inferior de la Formación Ituzaingó, al cual, informalmente, se lo

conoce con el nombre de «mesopotamiense» y que representa niveles de

mayor energía en un ámbito fluvial desarrollado sobre la secuencia

marina de la Formación Paraná. Esto plantea la posibilidad que

algunos de estos cocodrilos hayan vivido en el ámbito marino, otros

en los costaneros y en humedales. Anteriormente se han

colectado huesos fósiles de cocodrilos del ‘Mesopotamiense’, entre

ellos el dentario derecho de un alligatórido gigante, al cual

denomina Alligator lutescens, sobre el cual se discute

su sinonimia con Caiman tutescens.

Chelonoidis

gringorum.

Simpson, 1942.

|

|

|

|

| Fósil del caparazón de

Chelonoidis gringorum en el MEF.

|

|

Posible aspecto de

Chelonoidis gringorum.

Reconstrucción en vivo. Por MarMag.2026 |

Reptil. En el Mioceno Inferior

de Patagonia fue hallada una tortuga de gran tamaño, llamada Chelonoidis

gringorum probablemente precursora de Chelonoidis

chilensis, también fósil en los depósitos pleistocénicos de

Córdoba. Otros dos taxa, muy cercanos a Chelonoidis chilensis, Chelonoidis

donosobarrosi y Chelonoidis petersi (vivientes).

Rasgo sobresaliente del orden Testudines, es la presencia de una

envoltura externa de consistencia variable, vulgarmente conocida

como caparazón o concha, en íntimo contacto con el eje vertebral del

esqueleto y constituida por una porción ósea profunda recubierta por

láminas o placas córneas dérmicas. Integran el caparazón,

dorsalmente el denominado carapax, ventralmente el plastrón, unidos

lateralmente por una conexión, o puente, y ambos formados por huesos

aplanados, articulados entre ellos mediante suturas apareciendo

proyectados hacia el exterior los marginales, como aleros de un

tejado. Resulta así asegurada la notoria solidez estructural del

caparazón. Estas tortugas marcan su permanente presencia en áreas

relativamente boscosas, cerca de algarrobos, grandes cactus, etc,

determinando restringidos espacios de abrigo casi libre de

vegetación. La alimentación estária constituida por frutos y hojas

de cactáceas, cucurbitáceas, leguminosas, gramineas, etc. Fósiles

de Chelonoidis gringorum provienen de afloramientos

Terciarios de la Formación Sarmiento expuestos en la ribera sur del

valle del río Chubut, entre Gaiman y Dolavon (Provincia de Chubut,

Argentina). Otras tortugas del Mioceno tuvieron amplia dispersión,

con formas de robustas dimensiones como Geochelone (Chelonoidis)

gallardoi en Catamarca.

|

Phrynops geoffroanus.

Schweigger, 1812. |

|

Phrynops

geoffroanus Phrynops geoffroanus Phrynops geoffroanus

Phrynops geoffroanus Phrynops geoffroanus Phrynops |

|

|

|

|

|

Ejemplar de fósil de

tortuga. Ilustrativo. |

Placas del caparazón de

Phrynops,

de la prov. de Entre Ríos. Museo de La Plata. |

Aspecto del Quelonio

Mioceno Phrynops geoffroanus. Reconstrucción en vivo.

Por MarMag.2026 |

Reptil. El registro fósil de

tortugas en América austral es muy rico e incluye localidades en el

sur de la Patagonia donde las condiciones climáticas actuales

impiden el establecimiento de quelonofauna. Los fósiles más

antiguos que se conocen de la familia Chelidae datan del Cretácico

inferior en Patagonia. Estos quélidos dulceacuícolas actualmente

están representados por algunas especies vivientes con una

distribución disyunta en América del Sur, desde el norte de

Venezuela hasta la Argentina central templada y Australasia, como

resultado de un pasado biogeográfico gondwánico. El género Phrynops está

registrado desde el Mio-Plioceno de la Argentina y el Mioceno

superior de Uruguay. Los registros fósiles atribuidos al género Phrynops,

por el momento están restringidos a sedimentos del noroeste

argentino (Catamarca y Tucumán) y al área de la Mesopotamia, en

Argentina; y al Departamento de San José en Uruguay. Restos fósiles

han sido asignados a Phrynops también se mencionan para

sedimentos pleistocenos del Carcarañá, provincia de Santa Fe. Desde

el siglo pasado, la existencia de placas fósiles y material

fragmentado ya ha sido mencionada por Bravard (1858); Burmeister

(1885); Ambrosetti (1893) quienes determinaron a nivel específico

placas aisladas, pese a la naturaleza fragmentaria del material. Wieland

(1923); cita para la región del Paraná a Parahydraspis

paranaensis como un nuevo taxón dentro de pleurodira.

Mlynarski al referirse a las tortugas de Paraná, consideró a Parahydraspis

paranaensis como un sinónimo de Phrynops geoffroanus. En

el "Mesopotamiense" se han registrado abundantes y numerosas

tortugas, principalmente perteneciente a la familia Chelidae,

género Phrynops. Los quélidos, considerados buenos indicadores

paleoambientales, señalarían condiciones subtropicales y húmedas, en

áreas bajas, inundables y con abundante vegetación. Por lo cual no

resulta raro que haya existido una mayor variedad de tortugas

acuáticas, entre otros reptiles.

Necrolestes patagonensis.

Ameghino,

1891.

|

|

|

|

|

Rama

mandibular sobre un dedo humano. Fuente Ciencia Hoy. |

Cráneo y mandíbula de

Necrolestes

patagonensis

(*): |

Posible aspecto de

Necrolestes. (*) |

Mamífero. Es un enigmático género de

mamífero extinto, de difícil clasificación taxonómica, que vivió a

principios del Mioceno de Sudamérica. Cerca de un tercio del

esqueleto del animal, incluyendo la mayor parte del cráneo, ha sido

hallado con huesos desarticulados de varios individuos. La mandíbula

se curva hacia la punta, posiblemente para sostener un apéndice

carnoso similar a los tentáculos sensitivos del topo nariz de

estrella. Necrolestes es asimismo reconstruido como

una criatura parecida a un topo. Probablemente se alimentaba de

insectos o lombrices. La especie tipo, Necrolestes

patagonensis, fue nombrada y descrita por el conocido

naturalista argentino Florentino Ameghino en 1891, a partir de

restos de edad Santacrucense, que comprendían dientes y un resto

izquierdo de mandíbula inferior, considerándolo como de algún género

de mamifero Insectivoro. Una segunda especie, Necrolestes

mirabilis ha sido descrita del Mioceno argentino, en la zona

de Gran Barranca (Barranca sur del lago Colhue Huapi), Departamento

de Sarmiento, provincia del Chubut, y pese a ser más algo más

antigua que la especie tipo (de edad Colhueapense), es algo mayor y

parece ser tan especializada como Necrolestes

patagonensis, según se desprende del análisis de sus restos

dentales. Su clasificación aún no está bien resuelta, debido a que

era altamente apomórfico y tenía una anatomía distinta a cualquier

otro mamífero conocido, vivo o extinto. Es posible que pertenezca al

mismo linaje que los marsupiales, Metatheria. Por otro lado, la

posibilidad de que fuera un euterio no puede ser excluida basándose

en los datos actualmente disponibles, dado que, cuando era un

continente independiente, Sudamérica tuvo varios linajes endémicos

de mamíferos tanto marsupiales como placentarios. Un análisis

filogenético realizado por Guillermo Rougier et al. (2012) encontró

que Necrolestes tiene una inesperada posición

filogenética como un mamífero no terio que pertenecía al clado

Meridiolestida y estaba particularmente relacionado de cerca con los

géneros Cronopio y Leonardus; si esto se

confirma convertiría a Necrolestes en el miembro más

reciente conocido de este grupo. Los propios meridioléstidos fueron

clasificados en principio como miembros del clado Dryolestida, pero

el análisis de Rougier et al. (2012) los encuentra como algo más

cercanamente relacionados con los mamíferos placentarios,

marsupiales y los anfitéridos que a los miembros de Dryolestida.

Lycopsis torresi.

Cabrera, 1927

|

|

|

|

Parte del esqueleto puesto en forma

ilustrativa de ejemplar colombiano. |

Reconstrucción en vivo.

Por MarMag.2026 |

Mamífero Marsupial.

Es un género extinto de mamífero

carnívoro metaterio del orden Sparassodonta, emparentado de cerca

con los actuales marsupiales. Hasta la actualidad se han descrito

tres especies, Lycopsis torresi del Mioceno de Santa

Cruz en Argentina, Lycopsis viverensis que vivió

durante el Chasiquense de la provincia de Buenos Aires, y Lycopsis

longirostrus. Esta última especie es la mejor conocida a

mediados del Mioceno. Un esqueleto casi completo ha permitido

mostrar que era un animal de contextura grácil y talla reducida, de

1,1 metros de longitud, unos 35 centímetros de altura hasta los

hombros y aproximadamente 15 kilos de peso, dotado de un hocico

alargado que le daba un perfil vagamente similar al de los cánidos.

Probablemente se trataba de una especie que cazaba a presas de

tamaño reducido (se encontraron restos del roedor Scleromys

colombianus en la región del vientre del esqueleto de un

ejemplar de Lycopsis longirostrus) a través de la

emboscada en el medio boscoso como lo fue el área de La Venta

(Colombia) durante el Mioceno, lo que bien pudo haberle evitado

competencia de otros carnívoros mayores.

Microtragelus argentinus.

Ameghino, 1904.

|

|

|

|

|

Recreación del esqueleto de un Microtragelus a partir

de los fósiles conocidos. Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |

|

Posible

aspecto

Microtragelus.

Ambas

recreaciones realizadas por Mariano Magnussen. |

Mamífero Marsupial.

Fue un pequeño mamífero marsupial de

tamaño pequeño, como un ratón, de aproximadamente 40 centímetros de

largo, emparentado con los actuales canguros de Australia y las

zarigüeyas de América del sur. Su apariencia es muy semejante a las

actuales ratas canguros de Egipto. Tenía largas patas traseras y

brazos cortos. Sus mandíbulas eran con apariencia rodariforme. Tal

vez, tuvo orejas largas, pero estas no se han preservado como

fósiles. Se alimentaba de vegetales e insectos, y probablemente tuvo

hábitos crepusculares o nocturnos. Sin embargo, Microtragelus fue

parte de una evolución notable e independiente que tuvo lugar en

Sudamérica durante los últimos 70 millones de años, cuando esta

quedara aislada del resto de las masas continentales y se

desarrollara una fauna única y que no se repitió en otras partes del

mundo. Estos marsupiales, mamíferos con bolsa, habían ocupado nichos

ecológicos que en otras partes del mundo estaban ocupados por

mamíferos placentarios. Otras especies conocidas; Microtragelus

bolivianus, Microtragelus

catamarcensis y Microtragelus

reigi.

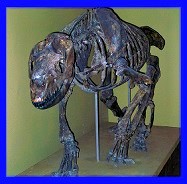

Borhyaena macrodonta. Ameghino, 1897.

Mamífero

Marsupial.

Era parecido a un oso, con las patas

planas. Fue un marsupial carnívoro del orden Sparassodonta, del

tamaño de un lobo, de 1,5 metros de longitud. Eran depredadores muy

importantes durante el Mioceno de la Patagonia Argentina, los cuales

se alimentaban de mamíferos notoungulados y armadillos. Las patas

cortas señalan que no era un animal corredor, pero seguro que

asechaba a sus víctimas en los antiguos bosques que existían hace 20

millones de años en los actuales desiertos de la provincia de Chubut.

Prothylacinus patagonicus.

Ameghino 1891.

|

|

|

|

Rama mandibular de

Prothylacinus patagonicus. Tomado de Flickr. (2010) En

el Museo Argentino de Cs Naturales. |

Aspecto de Prothylacinus

patagonicus. Por

MarMag.2026. |

Mamífero Marsupial. Este es un

mamífero marsupial extinto, similar a un perro. Vivió en el Mioceno

inferior (hace unos 18 millones de años) de la provincia de Santa

Cruz, en la Patagonia argentina. Este animal tenía un físico

robusto, y su peso fue de cerca de 40 kilogramos. El cuerpo era

largo y flexible, mientras que la musculatura del cuello era muy

poderosa. El cráneo estaba equipado con dientes fuertes, típicos de

un animal carnívoro. Las patas cortas y fuertes estaban equipadas

con potentes músculos, y probablemente con una especie de pulgar

semioponible. Las patas delanteras tenían garras fuertemente

curvadas, mientras que las traseras tenían dedos cortos,

plantígrados, con la planta del pie alargada, probablemente capaz de

captar las superficies curvas. La cola era larga (compuesta por

20-30 vértebras) y muy puntiaguda. Las características del

protilacino sugieren que era un animal arborícola, poderoso y ágil.

Las patas delanteras las utilizaban para sujetarse a las ramas,

mientras que el cráneo y el cuello eran fuertes para poder soportar

el peso de la presa, que capturaba con sus poderosas mandíbulas. Es

posible que el protilacino se alimentase de roedores, marsupiales, y

pequeños perezosos. El protilacino es el representante más típico de

los Prothylacynidae, del orden Sparassodonta, el cual se desarrolló

en América del Sur ocupando los nichos ecológicos que fueron

ocupados en otros continentes por los mamíferos del orden carnívora.

Arctodictis munizi.

Mercerat, 1891.

|

|

|

|

| Cráneo y

Mandíbula de

Arctodictis munizi. Tomado de Ciencia Hoy.

V22,N130. |

Fósiles de Arctodictis sinclairi en el

Geoparque Bryn Gwyn de

Gaiman, Chubut. |

Aspecto

característico de los

esparasodontos como Arctodictis munizi.

Por MarMag.2026 |

Mamífero Marsupial. Fue un mamífero metaterio

carnívoro originario de América del Sur. Fueron considerados alguna

vez como parte de los marsupiales, pero la evidencia indica que en

realidad son más bien un taxón estrechamente emparentado con estos,

pero independiente. Se parecían mucho a ciertos depredadores

placentarios que evolucionaron separadamente en otros continentes, y

son citados con frecuencia como ejemplos de evolución convergente.

El grupo de los esparasodonte fue descrito originalmente por el

paleontólogo argentino Florentino Ameghino, a partir de fósiles de

los lechos de Santa Cruz en la Patagonia. Los esparasodontos

estuvieron presentes durante buena parte del largo período de

"espléndido aislamiento" de Sudamérica durante el Cenozoico. Durante

este tiempo compartieron los nichos de los grandes depredadores de

sangre caliente, o con las llamadas aves del terror. Junto con los

tilacoleónidos de Australia, Arctodictis munizi fue

uno de los mayores depredadores entre los metaterios. Se caracteriza

por una serie dentales que distinguen al grupo de otros mamíferos

cercanamente relacionados. El inicio de la historia de los

esparasodontos es muy poco conocido, ya que muchos de los miembros

de este grupo del Paleoceno y el Eoceno son conocidos apenas de

dientes aislados y mandíbulas fragmentarias. Otra especie

relacionada; Arctodictis sinclairi.

Patagosmilus

goini. Forasiepi y Carlini, 2010.

|

|

|

|

|

Fragmento de cráneo con

molares y canino de

Patagosmilus goini. Colección Museo de La

Plata. (*) |

|

Aspecto de

Patagosmilus goini,

cazando un

Huayqueriana

(*). |

Mamífero Marsupial. Es un género

extinto de mamífero metaterio de la familia Thylacosmilidae que

vivió a mediados del Mioceno en América del Sur. Al igual que otros

representantes de esta familia, como Thylacosmilus atrox o Anachlysictis

gracilis, se caracterizaba por sus enormes colmillos en la

mandíbula superior, similares a los conocidos felinos "dientes de

sable" (Machairodontinae), de los que eran equivalentes ecológicos

sin parentesco algunos. La morfología general de Patagosmilus sugiere

que era anatómicamente menos especializado que Thylacosmilus del

Plioceno, pero la morfología de los dientes, sin embargo, sugiere

que probablemente estaba más estrechamente relacionado con este

último, que con el más primitivo Anachlysictis de

Colombia. La especie Patagosmilus goini, que debe su

nombre al paleontólogo argentino Francisco Goín, especialista en

marsupiales, fue descrita a partir de los restos de un cráneo

aplastado y parte de una falange ungual que se descubrió en

sedimentos que datan del Mioceno Medio en la orilla oeste del Río

Chico, en la provincia de Río Negro en la Patagonia, Argentina y

depositados en el Museo de La Plata. Este es el primer representante

de Thylacosmilidae del que se han encontrado restos en la Patagonia,

y el primer género reconocido aparte de Thylacosmilus y Anachlysictis que

es un miembro indiscutido de esta familia. Seguramente fue un

importante marsupial depredador.

Astrapotherium magnum.

Owen 1853.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cráneo y

mandíbula de Astrapotherium magnun en el Museo Egidio

Feruglio (MEF). |

Mandíbula

inferior. Museo de La Plata. |

Reconstrucción

en vivo del extraño Astrapotherium magnun. Imagen

Sergey Krasovskiy. |

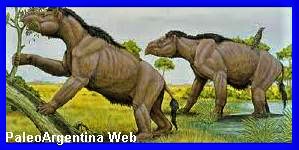

Mamífero

Astrapoterio.

Mientras los Marsupiales evolucionaban, los

Notoungulados hacían lo mismo para colonizar todos los ambientes. Astrapotherium es

un género extinto de mamíferos placentarios del orden Astrapotheria,

superorden Meridiungulata propio de Sudamérica. Eran del tamaño de

un rinoceronte y probablemente tenían una trompa corta y flexible.

Su nombre significa "animal estrella" o "bestia del rayo". El

astrapoterio mejor conocido es Astrapotherium magnum del

periodo Mioceno Inferior-Medio, cuyos restos provienen de las rocas

denominadas Formación Santa Cruz en Argentina, que tienen unos 15

millones de años. Gracias a que estaban atrapados en cenizas

volcánicas, ha sido posible reconstruir varios esqueletos completos

de astrapotéridos. Un esqueleto casi completo de este animal se

encuentra en el Museo MEF de Trelew. La preservación de la columna

vertebral casi completa y articulada, hizo imposible extraerla con

seguridad. De este modo el ejemplar fue montado con las extremidades

flexionadas, como si estuviera echado sobre su vientre. El esqueleto

permite apreciar que los astrapoterios eran criaturas bastante

distintas como ninguna otra. Astrapotherium era un

animal grande, quizás tanto como un búfalo africano de unos 800

Kilogrmos, o un rinoceronte indio de más de 1000 Kilogramos. Su

cuerpo era largo, de cerca de 2,7 metros de longitud y una altura a

la cruz de 1,40 metros, con patas relativamente cortas, muy similar

en proporciones a un hipopótamo. El cráneo de Astrapotherium era

corto pero la mandíbula inferior era larga, los caninos eran largos

y los molares macizos; los molares de los astrapoterios recuerdan

vagamente a los de los rinocerontes. Otras especies conocidas; A.

angustidens, A. columnatum, A. delimitatum, A. giganteum, A. magnum y A.

nahum.

Homalodotherium cunninghanni.

Lydekker, 1894.

|

|

|

|

|

Maxilar de Homalodotherium

cunninghanni del Mioceno de Santa Cruz, en el Museo de La

Plata. |

Homalodotherium cunninghami en

el Field Museum of Natural History (*). |

Reconstrucción.

Kelly Taylor Illustration. |

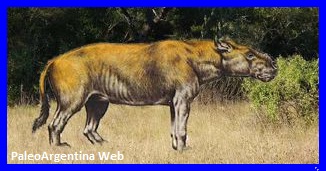

Mamífero

Notoungulado.

Es un género extinto de mamíferos placentarios del

orden Notoungulata que vivió en el Mioceno Inferior, hace alrededor

de 20 millones de años en Argentina. Los calicoterios

(perisodáctilos de Eurasia), los perezosos terrestres y los osos

panda son un notable ejemplo de convergencia evolutiva con los

homalodoterios. Muchos notungulados no eran mayores que conejos,

pero algunos se parecían más a caballos o a hipopótamos. La mayoría

de los notungulados tenía pezuñas, pero Homalodotherium poseía

garras en los cuatro dedos de cada pata. En América del Sur

evolucionó una amplia gama de animales herbívoros con pezuñas, en

completo aislamiento porque, en aquella época, América del Sur era

una isla-continente como Oceanía. Al contrario que su pariente más

reciente, el Toxodon, los caninos no estaban

desarrollados. Por la forma del cráneo se supone que desarrolló una

pequeña trompa. Sus extremidades anteriores eran largas, y las

posteriores, más cortas, con lo que abandonaron la posición

cuadrúpeda. En las patas delanteras tenían garras enormes y

curvadas, que probablemente usaban para agarrar las hojas de los

árboles ya que eran ramoneadores en los bosques y es posible que se

pusiesen de pie sobre sus patas traseras para alcanzar las ramas más

altas. Sus miembros eran gruesos, por lo que no parece que pudiera

alcanzar gran velocidad. Medía 2 metros de longitud. La función de

las garras se mantiene en el misterio; quizás usaba las garras para

desenterrar raíces y bulbos jugosos o para agarrarse y trepar por el

tronco de los árboles. Tal vez se incorporaba también sobre las

patas traseras a fin de doblar ramas y comer hojas. Se ha comparado

a los homalodoterios con caballos con garras. La comparación sin

embargo no es demasiado apropiada. Si bien la cabeza y el cuerpo se

parecían un poco a los del caballo, las extremidades eran pesadas y

no servían para correr.

Calchaquitherium mixtum.

Nasif, Musalem y

Cerdeño, 2010.

|

|

|

|

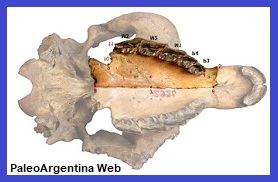

Diente de un Toxodonta.

Ilustrativo. |

Ilustración del

paleoartista. (*): |

Mamífero

Notoungulado.

Los toxodóntidos, fue un grupo de ungulados nativos

que incluye formas de mediano y gran tamaño. Se hallan relativamente

bien representados en sedimentos neógenos de América del Sur. Un

nuevo género y especie de Toxodontidae del Huayqueriense (Mioceno

tardío) de El Cajón Valle en la provincia de Catamarca, fue dado a

conocer. El nombre del grupo deriva del género Toxodon (Pleistoceno),

el primer ejemplar que se descubrió, fue un gran herbívoro del

tamaño del actual rinoceronte negro con tres dedos en cada pata. Los

mamíferos originarios de Sudamérica, evolucionaron

independientemente en dicha isla-continente. Alrededor del año 1900,

Florentino Ameghino inició un catálogo que contiene clasificaciones,

estudios, comparaciones y descripciones de más de 9.000 animales

extinguidos, muchos de ellos descubiertos por él. Los notungulados

incluyen más de 100 géneros agrupados en cuatro subórdenes. Los

ungulados sudamericanos proporcionan un caso de aislamiento

geográfico tan notable como el de los marsupiales en Oceanía. Los

meridiungulados se conocen a menudo como los ungulados

sudamericanos. La radiación adaptativa de los ungulados Paleocenos

de América del Sur fue precoz y rápida, lo que dificulta encontrar

un modelo filogenético lo suficientemente explicativo. Procedentes

de pequeños y primitivos animales herbívoros sin competidores,

evolucionaron independientemente y aislados del resto de los

ungulados durante casi todo el extenso periodo del Cenozoico. Los

toxodontos alcanzan el tamaño de un paquidermo y probablemente

compartían sus hábitos. Particularmente en el Mioceno

tardío-Plioceno de Catamarca se reconocen al menos cuatro especies

agrupadas en tres géneros: Xotodon cristatus Moreno y

Mercerat, 1891, Xotodon cf. X. foricurvatus Ameghino,

1885 y Toxodontherium andinum Kraglievich.

Chasicotherium rothi.

Ameghino, 1887.

|

Chasicotherium

Chasicotherium Chasicotherium Chasicotherium |

Chasicotherium

Chasicotherium Chasicotherium |

|

|

|

|

Cráneo de

Chasicotherium exhibido en el Museo de Ciencias Naturales

de La Plata.

|

Aspecto de

Chasicotherium(*). |

Mamífero

Notoungulado.

Fue un Notoungulado o ungulado sudamericano de gran

tamaño descubierto en la formación Chasico, en la Provincia de

Buenos Aires, cuyos sedimentos poseen una antigüedad entre 10 y 9

millones de años. Era un herbívoro que prefería ambientes secos y

abiertos. Guarda al igual que el Toxodon y el Trigodon,

cierta semejanza con los hipopótamos y rinocerontes sin tener

parentesco alguno. Este fenómeno es conocido como "convergencia

adaptativa o evolución paralela", es decir, especies que nunca

tuvieron contacto entre sí, su semejanza es el resultado de

adaptarse a ambientes muy similares y cubrir nichos ecológicos

iguales. Lo más llamativo de Trigodon, es que, en vez

de tener falanges ungeales o pezuñas en sus patas, poseía unas

robustas garras. Su peso fue de una tonelada y media. Era un animal

de gran tamaño, el más grande entre los homalodotéridos, así como su

representante más reciente. Se basa en un cráneo incompleto con la

mandíbula, que se distingue por su reducción en la fórmula dental,

con un canino grande con un cíngulo que corría hacia arriba.

Probablemente estaba más cercanamente emparentado con Homalodotherium que

con otros miembros de la familia, como Asmodeus.

Protypotherium australe.

Ameghino, 1885.

|

|

|

|

|

Restos

esqueletarios de Protypotherium, del Mioceno inferior de

Patagonia, exhibido en el Museo de La Plata.

(*) |

Cráneo y mandíbula

completa de

Protypotherium colectado en Santa Cruz en 1897. |

Reconstrucción.(*) |

Mamífero

Notoungulado.

Los antecesores de Protypotherium son

conocidos desde mediados del Paleoceno en América del Sur, pero el

género propiamente dicho, se lo conoce desde las primeras etapas del

Mioceno. Esta tenía el tamaño algo mayor al de un conejo, de

aproximadamente unos 40 centímetros de largo. Su cola y patas eran

relativamente largas. Su cráneo semejante de un roedor en forma de punta

desde atrás hacia delante. La rareza principal que encuentran los

Paleobiologos en esta especie, se halla en sus mandíbulas, compuestas

por unos 44 dientes sin especialización alguna. Su cuello era corto y su

cuerpo alargado. En sus patas se pueden observar fácilmente las falanges

unguales (base de la garra), que podrían utilizarse para cavar sus

propias madrigueras, o bien apropiarse de las cuevas de otros animales y

modificarlas según sus necesidades. Es probable que Protypotherium comiera vegetales,

brotes, fruto, raíces, flores, etc se alimentasen también de carroña,

como hacen las liebres actuales y los roedores que viven en las

praderas. Las zarpas muestran claramente robustos dedos con garras, el

origen de las pezuñas. Gracias a los cuales, podrían escavar una

madriguera o ampliar las abandonadas por otros animales. Géneros

relacionados: Protypotherium antiquum, Typotheriopsis chasicoensis,

Pseudotypotherium histatum y Mesotherium cristatum.

Adinotherium ovinum.

Owen, 1853.

|

|

|

|

Cráneo. (*) |

Reconstrucción. (*) |

Mamífero

Notoungulado.

Es un género extinto de mamíferos notoungulados de

la familia Toxodontidae, que vivió en el Mioceno. Hubo varias

especies similares, con diferencias en el tamaño y otras

características y se asemejaban a una versión más pequeña de su

pariente Toxodon. Así, tenían una apariencia semejante

a los actuales rinocerontes, aunque de mucha menor envergadura. Sus

patas delanteras eran algo más altas que las de su primo, haciendo

que la altura del hombro y de la cadera fueran iguales y facilitando

la carrera. Se trataría de animales que vivían solitarios, en pareja

o en pequeños grupos familiares en el caso de las hembras y sus

crías, una por parto. En algunas especies la bóveda craneana está

reforzada, quizá para disminuir los efectos de impactos, durante las

peleas en la época de celo. La alimentación era puramente

vegetariana, y al no ser especies de gran tamaño, podía realizarse

por la noche, para evitar depredadores. Se alimentaban de hojas,

ramas y brotes de plantas. Algunas especies se habrían adaptado a

las llanuras y praderas, siendo más común el abrigo de las selvas y

los bosques de ribera y zonas arbustivas. Se conocen varias especies

de Adinotherium, como Adinotherium ferum,

etc. La especie más común de Adinotherium fue Adinotherium

ovinum. Este animal llegaba a medir 1,50 m de longitud.

Tenía un pequeño cuerno en lo alto del cráneo que podría jugar su

papel en la temporada de apareamiento. Nesodon es un

animal muy estrechamente emparentado Adinotherium y

además coetáneo suyo, aunque alcanzó mayores dimensiones.

Sinónimos: Phobereotherium Ameghino, 1887 y Noadinotherium Ameghino,

1907.

Typotheriopsis chasicoensis.

Cabrera y

Kraglievich, 1931.

|

|

|

|

|

Cráneo de

Typotheriopsis sp. del Mioceno de la

Prov. de Buenos Aires. Museo de La Plata. |

|

Posible aspecto de

Typotheriopsis (*). |

Mamífero

Notoungulado.

Los dientes de Typotheriopsis presentan una

especialización primitiva a comparación de otros notoungulados de la

época. Se asemejaban a los de un roedor, con incisivos promitentes

en la parte anterior, separados por un diastema de los premolares y

los molares situados en la parte posterior. Sin embargo, los

incisivos cincelados, provistos de raíces y que no crecían de forma

permanente como el de los roedores, estabas especializados para

morder y no para roer. Su cráneo era corto y tosco. Su cuerpo era

elastiazado con extremidades relativamente alargadas. Su

alimentación consistía principalmente de los típicos pastizales

pampasicos de la región, con raíces y bulbos que incorporaba a su

dieta.

ichhutherium wayra. Armella, M. A., et

al, 2025.

|

|

|

|

| |

|

|

Mamífero

Notoungulado.

Fue un herbívoro de la familia

de los mesoterinos, cuyos restos fósiles fueron hallados a una

altitud de 3900 metros, en la actual puna catamarqueña.

nombre en quechua significa "viento", es

una prueba de que ciertos mamíferos lograron adaptarse a condiciones

extremas en zonas montañosas. La altitud del descubrimiento sugiere

a los investigadores que estos animales desarrollaron estrategias

para sobrevivir en ambientes fríos y de baja presión de oxígeno.Los

fósiles de mamíferos de esta época son difíciles de encontrar, lo

que hace que este descubrimiento sea aún más relevante para la

reconstrucción de los ecosistemas sudamericanos prehistóricos.

El fósil corresponde al linaje más antiguo de los

mesoterinos, una subfamilia entre los mesotéridos, un grupo de

ungulados nativos sudamericanos que se caracterizan por sus

adaptaciones morfológicas.

El ejemplar, denominado

ichhutherium wayra, presenta rasgos morfológicos con un

carpincho y un wombat (marsupiales australianos). Corresponde a una forma parte de esa fauna única de

Sudamérica que se desarrolló durante 30 o 40 millones de años de

forma aislada en Sudamérica. Era un animal herbívoro que pesaba

entre 12 y 15 kilogramos y se alimentaba de pasturas. Su estudio

permitirá a los científicos reconstruir el paisaje y la comunidad

biológica de la Puna durante el mioceno temprano. A través de esta

investigación, los paleontólogos esperan obtener una imagen más

clara de cómo era el ecosistema en aquel entonces.

Hegetotherium mirabile.

Ameghino, 1887.

|

|

|

|

|

Hegetotherium sp.

Cráneo y mandíbula del Mioceno de

Santa Cruz. Patagonia Argentina.

(*) |

|

Aspecto de

Hegetotherium mirabile.

Por MarMag.2026 |

Mamífero

Notoungulado.

Es un mamífero de la Formación Mioceno Inferior

Santa Cruz de la Patagonia, Argentina. Este mamífero extinto era un

animal semejante a los conejos por su forma, sistema de locomoción y

modo de vida. Poseían patas traseras largas, que les habrán

permitido correr dando grandes pasos, como es característico también

en los lagomorfos y animales similares, como las vizcachas y maras.

Eran importantes herbívoros. Los hegetotéridos, al igual que los

tipoterios, en cuyo suborden se les incluye a menudo, tenía formas

parecidas a los lagomorfos y a los roedores, que se convirtieron en

roedores eficaces. Los representantes más tardíos poseen un diastema

entre los incisivos y las muelas y todos los dientes crecían durante

toda la vida. Aparecieron poco después que los interatéridos, a

mediados del Eoceno, y no se extinguieron hasta el Plioceno,

alrededor de 3 millones de años atrás.

Interatherium excavatus.

Ameghino, 1887.

|

|

|

|

|

Esqueleto de

Interatherium excavatus en el Museo Field de Historia

Natural, Chicago |

Cráneo y

mandíbula de

Interatherium robustum. Museo de

Paleontología de la Universidad de Córdoba, Argentina. |

Recreación de Interatherium excavatus

por Velizar Simeonowski. |

Mamífero Notoungulado.

Es un género extinto de mamíferos notoungulados de

la familia Interatheriidae. Vivió a principios del Mioceno en lo que

hoy es América del sur. La mayoría de los interaterios eran

mamíferos bastante pequeños, parecidos a los roedores. Fueron un

grupo longevo, con representantes fósiles desde fines del Paleoceno

hasta fines del Mioceno. Numerosos materiales de la familia fueron

recolectados de 12 niveles estratigráficos, situados dentro de los

120 metros inferiores de la Formación Santa Cruz en la zona de la

costa atlántica, entre los ríos Coyle y Gallegos, en Estancia La

Costa, Cañadón Silva, Corriguen Aike (Puesto de la Ea. La Costa) y

Monte Tigre (Estancia Angelina). Otro género bien conocido es Interatherium,

del cual el resto fósil más abundante pertenece a Interatherium

robustum.

Colpodon

propinquus. Burmeister 1885.

|

|

|

|

|

Cráneo de

Colpodon, con detalles de su maxilar. Colección del MEF.

Procedente del Mioceno de Chubut. |

|

Posible

aspecto de Colpodon. Por MarMag.2026 |

Mamífero Notoungulado.

Es un género extinto de mamífero de la clase de los

notoungulados que habitaron América del Sur durante casi la mitad

del periodo Mioceno, hace 25 millones de años, perteneció a la

subfamilia de los leontiniidae el cual se extinguió casi al terminar

dicho periodo. Vivió en llanuras con alta vegetación y donde pasaban

gran parte del tiempo pastando. Su tamaño y dentición recuerdan a

los actuales rinocerontes. Eran animales con una estructura corporal

poderosa. Eran cuadrúpedos. La familia se identifica por poseer

incisivos parecidos a los de los cánidos. El resto de la dentadura

suele ser braquiodonte. Este animal es conocido casi exclusivamente

por restos craneales y, por lo tanto, la apariencia general es

bastante hipotética. En comparación con animales similares más

conocidos (por ejemplo, Scarrittia y Huilatherium),

se cree que Colpodon era un animal de formas

relativamente pesadas, con una estatura similar a la de un carnero.

El cráneo era bastante corto y alto, dotado de una dentición inusual

en comparación con el de la mayoría de sus parientes cercanos (los

leontínidos). Colpodon es uno de los primeros

notoungulados conocidos; fue descrito por primera vez en 1895 por

Burmeister; el erudito basó el género Colpodon en un

molar superior y dos molares inferiores encontrados en la

desembocadura del río Chubut (Argentina). Burmeister consideró Colpodon una

forma intermedia entre Nesodon y Homalodotherium.

Más tarde el propio Burmeister describió y representó otros restos

de la especie tipo (Colpodon propinquus). A principios

de la década de 1900, Florentino Ameghino describió otras especies

de Colpodon, como Colpodon

distanceus y Colpodon plicatus.

Este último creyó que este animal era un representante de los

leontínidos.

|

Diadiaphorus majusculus. Ameghino, 1887.

|

|

Diadiaphorus

Diadiaphorus Diadiaphorus

Diadiaphorus Diadiaphorus

Diadiaphorus Diadiaphorus

Diadiaphorus |

|

Cráneo y

mandíbula de Diadiaphorus del Mioceno de Chubut. Al lado,

detalle de la estructura de la extremidad.

(*) |

|

Aspecto de