|

PaleoGuia del Periodo

Jurasico de la Republica Argentina.

El

periodo Jurasico abarca un lapso de 208 a 144 millones

de años antes del presenta, cuyos afloramientos geológicos son los

mas escasos comparados a los otros periodos de la Era Mesozoica,

pero a su vez son los mas significativos.

|

|

Con

respecto al registro fosilífero de los grandes saurios del

Jurasico, corresponden en su mayoría a los hallazgos realizados en

la región Patagónica, por medio de enormes restos óseos

correspondientes a Sauropodos. Así mismo se han realizado notables

descubrimientos de huellas fósiles en areniscas del Jurasico medio

de la Provincia de Santa Cruz, pertenecientes a pequeños

Dinosaurios que vivían en zonas semiáridas. La antigüedad real de

estos vestigios en nuestro país corresponden principalmente al

Jurasico medio, lo que confiere una especial significación para

evaluar la etapa evolutiva previa a los bien conocidos Dinosaurios

de otros continentes. El sitio mejor conocido por el hallazgo de

grandes vertebrados corresponden a los yacimientos fosilíferos del

Cerro Cóndor, no muy lejos de Paso de los Indios en la Provincia de

Santa Cruz. Los estudios realizados de la paleogeografia sugiere que

antes del Jurasico medio se había separado el único

supercontinente de Pangea, fragmentándose en dos enormes islas. Al

norte se encontraba Laurasia conformada por América del norte,

Europa y Asia. Al sur se hallaba Gondwana la que reunía a América

del sur, India, África, Australia y Antartida. A su vez, estos dos

supercontinentes se hallaban separados por el mar de Tethys. <<<

Principales sitios

fosiliferos de Argentina.

|

|

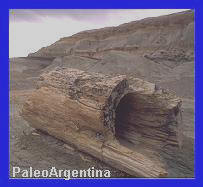

Otro sitio

Jurasico muy importante para Argentina la conforma la

formación Los Lagaccitos en la Provincia de San Luis donde

se han hallados los primeros restos de reptiles voladores en

sedimentos pertenecientes a un antiguo lago. En la porción continental en la que hoy se

encuentra Argentina el vulcanismo era muy intenso, lo que

posibilitaba conservación de grandes bosques, debido a esto, la Patagonia central y oriental, incluyendo la plataforma continental

fueron cubiertas por cenizas volcánicas y lava. El intenso calor

que se acumulo por debajo de la corteza terrestre, producto del

magmatismo originado por el choque de las placas, ocasiono que la

corteza Gondwanica se debilitara y terminara por fracturarse en

diversos bloques. En Patagonia, durante el Jurasico el mar avanzo

desde el oeste dando lugar a un mar epicontinental de aguas someras

y cálidas, donde abundaban los arrecifes. |

|

|

|

Cerro Condor, Departamento Paso de Indios,

provincia del Chubut, Argentina. |

Patagosaurus fariasi. Bonaparte,

1979.

|

|

|

|

|

El primer gran

esqueleto de Dinosaurio montado en el Museo de Buenos Aires,

nótese el tamaño al lado de las personas. (*). |

José Bonaparte, con un fémur de un Patagosaurus

juvenil.(*). |

Reconstrucción

del Sauropodo Patagosaurus fariasi, hallado en el

Cerro Cóndor, al norte de Pasos de los Indios, Provincia de Chubut,

Patagonia Argentina. (*). |

Dinosaurio

Sauropodo.

Es una especie herbívora de gran talla, alcanzando unos 14 metros

de largo y unos 5 metros de alto. Fue un Dinosaurio cuadrúpedo, con

extremidades largas y relativamente gráciles, con un fémur mucho

mayor que su tibia, lo que indica que se trataba de un animal algo

lento y pasivo. Tenia una larga y robusta cola formada por 50 vértebras.

Lo interesante del descubrimiento de esta especie, son los

significativos restos de varios individuos de distintas etapas de

desarrollo. Brinda una importante información anatómica sobre la

organización y estructura ósea de estos grandes Sauropodos,

revelando un estado evolutivo mas bien especializado, y al mismo

tiempo ancestral a Dinosaurios de épocas posteriores. Se alimentaba

principalmente de piñas de araucarias y hojas de las copas de los

árboles reinantes, a las cuales accedía gracias a su largo cuello

y a su vez tenia una mirada privilegiada para controlar todo su

entorno por la posible llegada de Dinosaurios depredadores. Su

nombre significa "Dinosaurio de la Patagonia" que honra a

la familia Faria, en cuyo terreno se hallaron los primeros restos.

Jurasico medio de Cerro Cóndor, al norte de Pasos de los Indios,

Provincia de Chubut, Argentina. Vivió hace 165 millones de años.

Volkheimeria

chubutensis. Bonaparte,

1979.

Dinosaurio

Sauropodo.

Rescatado del Cerro Cóndor de la Provincia de Chubut, de

la cual se han rescatado diversas piezas esqueletarías bien

preservadas, que corresponden a dos individuos. Se trata de un

animal de menor talla que Patagosaurus, de la que se distingue por

poseer caracteres en sus vértebras dorsales algo mas primitivas. En

tal sentido se observa que las espinas neutrales largas de

Patagosaurus presentan cuatro divergentes que no están presentes en

Volkheimeria, lo cual indica que la especie aun no había logrado

ese tipo de especialización, lo que promovía a que los músculos

cubran mayor superficie. Es muy probable que tuviera hábitos

alimenticios similares al Sauropodo ya mencionado.

Brachytrachelopan mesai.

Rauhut et al., 2005.

|

|

|

Esqueleto montado de un Brachytrachelopan. (*). |

Reconstrucción

del enorme

Brachytrachelopan.

(*). |

Dinosaurio

Sauropodo.

Técnicos del

Museo Paleontológico Egidio Feruglio, de Trelew, confirmaron que

los restos de un dinosaurio herbívoro encontrado en la zona

central de Chubut a fines de 2000 pertenecen a un ejemplar del

Jurásico tardío y tienen 150 millones de años de antigüedad.

Es un saurópodo desconocido, distinto de los

demás. Con un cuello inusualmente corto.

Los saurópodos eran dinosaurios herbívoros que

caminaban en cuatro patas y tenían cuello y cola excesivamente

largos. Pero éste es distinto, de cuello corto, y se alimentaba

de hierbas de no más de 2 metros de altura.

Otras de las particularidades del dinosaurio encontrado es que

mientras otros saurópodos medían hasta 30 metros de largo, el

que encontraron en Chubut sólo tenía 10 metros.

El descubrimiento se produjo en un paraje

denominado Cerro Chivo, ubicado a 380 kilómetros al oeste de

Trelew, en plena meseta central chubutense. El equipo científico

fue liderado por el paleontólogo alemán Oliver Rauhut, quien

llegó a la provincia para participar de la búsqueda. Colaboraron

con él los técnicos del Feruglio Gerardo Cladea y Pablo Puerta.

El ejemplar

fue bautizado con el nombre científico de Brachytrachelopan

mesai que significa "el dios de cuello corto de los pastores de

Mesa". Precisamente el nombre rinde homenaje al pastor que

encontró las vértebras en el centro de la meseta. Se llama

Daniel Mesa y vive en Los Adobes, un paraje cercano a Cerro

Chivo. El hombre buscaba sus cabras dispersas cuando encontró el

gran espinazo. Entonces plantó allí una estaca para volver a

localizarlo.

Para llegar al ejemplar, la expedición tuvo que escalar un cerro

de 1.200 metros. En esa zona el viento es constante y casi

siempre alcanza una intensidad promedio de 80 kilómetros por

hora. Pero no sólo los restos del herbívoro desconocido

sorprendieron a los científicos: a su alrededor había un

verdadero parque jurásico. Dos carnívoros, tortugas, peces,

sapos, ranas, un posible cocodrilo y otros microvertebrados.

También un pterosaurio (reptil

volador), el primero conocido del período Jurásico en todo el

hemisferio sur. El Brachytrachelopan mesai contradice la imagen

más conocida de los gigantescos saurópodos, con su cuerpo macizo

y el cuello y la cola largos. Este hecho demuestra que, a

diferencia de lo que se creía hasta ahora, que este grupo de

dinosaurios tenía poca capacidad de adaptación, los saurópodos

se adecuaban rápidamente y con éxito a un nuevo hábitat.

Leonerasaurus taquetrensis.

Pol, Garrido & Cerda, 2011,

|

|

|

|

Fósiles in situ de

Leonerasaurus taquetrensis.

(*). |

Esqueleto completo de Leonerasaurus

taquetrensis.

(*). |

Reconstrucción de Leonerasaurus taquetrensis.

(*). |

Dinosaurio

Sauropodo.

Científicos del

Conicet descubrieron restos pertenecientes a una especie hasta ahora

desconocida de dinosaurio, un herbívoro de unos tres metros de

largo, mientras exploraban rocas del período jurásico, en la

provincia de Neuquén. Los restos habían sido hallados en

excavaciones que tuvieron lugar entre 2005 y 2007 y, luego de varios

años de investigación, concluyeron que se trata de un nuevo

dinosaurio, al que bautizaron Leonerasaurus taquetrensis.

Además, en hallazgo completa uno de los huecos más importantes en la

historia evolutiva de los dinosaurios. Parte de los restos del

"nuevo" especimen fueron descubiertos en la sierra de Traquetrén, en

la zona central de esa provincia patagónica, según se informó el

organismo. Los trabajos se realizaron en el marco de un proyecto de

investigación en el yacimiento de Las Leoneras. Es

considerado como un "eslabón perdido", entre los antiguos

prosaurópodos y los gigantescos saurópodos, los gigantes más grandes

que se hayan desplazado por la Tierra. Los prosaurópodos vivieron

hace más de 180 millones de años, en el jurásico inferior, podían

medir entre dos y nueve metros de largo, tenían cuello alargado,

eran bípedos, con cráneo bajo y dientes con márgenes aserrados. Los

saurópodos, en tanto, evolucionaron en el jurásico medio, a partir

de los 160 millones de años, eran cuadrúpedos, tenían cuello mucho

más largo y cráneo corto, con dientes en forma de cuchara, sin

márgenes aserrados.

Eran gigantes que oscilaban entre los 15 y 35 metros de largo, con

nombres célebres como el Argentinosaurus, el

Patagosaurus y el Amargasaurus -hallados en

territorio argentino- o sus "parientes" norteamericanos: el

Brachiosaurus, el Camarasaurus y el

Diplodocus. Aunque muchas de sus características indicarían

que el Leonerasaurus es un pequeño dinosaurio

sauropodomorfo, algunos detalles de su dentadura y anatomía pélvica

sugieren que se encuentra mucho más próximo al origen de los

saurópodos que los prosaurópodos conocidos previamente.

Tehuelchesaurus benitezii.

Rich et al, 1999.

|

|

|

|

Tres vértebras dorsales de

Tehuelchesaurus benitezii.

(*). |

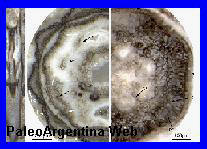

Impronta de piel sobre la roca de

Tehuelchesaurus benitezii.

(*). |

Tehuelchesaurus

atacado por dos dinosaurios carnívoros.

(*). |

Dinosaurio

Sauropodo.

Recientemente ha sido

descripta esta nueva especie de saurópodo de los mismos niveles

estratigráficos del Volkheimeria chubutensis: el

Tehuelchesaurus benitezii. Lo destacable de esta especie

es la notable similitud que posee con un saurópodo Omeisaurus

tianfuensis de China, lo que

indicaría una cierta continuidad faunística entre Patagonia y Asia

Oriental durante ese tiempo. Los huesos

de este primitivo Dinosaurio proceden de la Formación Cañodon

Asfalto, aflorante en el Cerro Condor, en el centro de la Provincia

de Chubut. Los restos de este primer ejemplar de

Tehuelchesaurus,

corresponden a un individuo de aproximadamente 12 metros de largo.

Rodeando al esqueleto, los paleontologos encontraron numerosos

dientes de Terópodos, posiblemente estas piezas dentarias fueron

perdidas por dinosaurios carroñeros que depredaron el cadáver. Lo

mas transcendental del hallazgo de

Tehuelchesaurus benitezii encontrar las impresiones de la

piel, representando uno de los pocos dinosaurios en los que esta

parte del cuerpo es conocida. Estas impresiones, corresponden a

diferentes partes del cuerpo, y revelan que Tehuelchesaurio

estaba cubierto por escamas planas de contorno hexagonal. que no se

imbricaban como en los lagartos actuales, sino que se ubicaban

adyacentes entre si formando un figura de roseta. El humero de este

gigante mide 1,14 metros, y el fémur supera el 1,5 metros. El

material se encuentra en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF)

de la ciudad de Trelew.

Amygdalodon patagonicus.

Cabrera,

1947.

|

|

Vértebras de Amygdalodon en el Museo de La

Plata. Recreación de posible aspecto de

Amygdalodon. |

Dinosaurio

Sauropodo.

Es un género representado por una única especie de dinosaurio

saurópodo cetiosáurido que vivió a mediados del período Jurásico,

hace aproximadamente 185 a 170 millones de años, en lo que hoy es

Argentina. El amigdalodonte fue un saurópodo basal de gran tamaño,

llegó a medir 15 metros de largo y 4 de alto. Tenía un cuerpo

robusto que era soportado por cuatro sólidas patas, una larga cola y

cuello rematado por una pequeña cabeza. Tenía dientes en forma de

almendra, de donde proviene su nombre, están comprimidos

lateralmente y ligeramente curvados hacia adentro. Es considerado un

Cetiosauridae debido a particularidades en las vértebras que solo

poseen depresiones laterales simples. Sus restos fueron encontrados

en la Provincia del Chubut, al este de la localidad de Sierra de

Pampa de Agnía, en Patagonia Argentina. Pertenece a los sedimentos

de la Formación Cerro Carnerero. Se encontraron al menos 2

ejemplares y posiblemente otro más de lo que se recuperaron dientes,

vértebras cervicales, dorsales y caudales, costillas, parte distal

de la tibia y pubis casi completo.

Piatnizkysaurus floresi. Bonaparte,

1979.

|

|

|

|

Esqueleto en el Mef de Trelew. |

El técnico

Mariano Magnussen Saffer junto a un cráneo . |

Reconstrucción

en vivo del Terópodo carnívoro del Jurasico sudamericano.

(*). |

Dinosaurio

Teropodo.

Carnívoro, con una marcada disparidad de tamaño entre

la extremidad posterior, larga, y el abrazo proporcionalmente corto.

Este linaje de Dinosaurios carnívoros, se caracterizo por la

disposición bípeda, que es propia de todos los Teropodos, además

de sus extremidades delanteras ridículamente cortas. Los restos fósiles

determinados para esta especie corresponden a dos ejemplares

incompletos obtenidos del Cerro Cóndor, los que indican una talla

aproximada a los 5 metros de largo y 2 de alto o algo mas hasta la

cabeza, elevada por la posición bípeda. Su cráneo tenia unos 60

centímetros provistos por dientes cónicos y muy filosos,

comprimidos lateralmente y lagos recurados. Sus patas tenían tres

dedos divergentes, como en algunas aves corredoras actuales. En la

misma zona se han hallado restos mal preservados de vértebras y

algunos dientes carniceros grandes, indicando la presencia de

algunos depredadores de mayor tamaño que los conocidos hasta el

momento, cuyos restos aun están en estudio. Estos Dinosaurios carnívoros

fueron los depredadores de los Dinosaurios herbívoros hallados en

los mismos niveles y que ya hemos mencionado anteriormente. Se

piensa que ha medida que crecían, estos carnívoros habrían

variado en el tamaño de la presa que atrapaban. Así debió

establecerse cierta relación de tamaño entre predador - presa.

Unas de sus adaptaciones consisten e las largas garras de la mano,

marcadamente curvas, transversalmente comprimidas y terminadas en

una punta lacerante. Vivió hace 165 millones de años.

Condorraptor

currumili. Rauhut, 2005.

|

|

|

|

|

Esqueleto de

Condorraptor en About the Western Australian Museum. |

Restos fósiles

de Condorraptor currumili depositados en el MEF.. |

Condorraptor currumili

(*). |

Dinosaurio

Teropodo.

Es

un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo

tetanuro, que vivió a mediados del período Jurásico, hace

aproximadamente 162 millones de años, en el Calloviano, en lo que es

hoy Sudamérica. El nombre del género proviene de la localidad donde

fue encontrado, Cerro Cóndor, y la especie fue nombrada en honor a

Hipólito Currumil, dueño del terreno donde fue hallado. Debido a lo

fragmentario del primer descubrimiento, la clasificación de este

dinosaurio es incopleta, se sabe que fue un tetanuro basal,

probablemente emparentado con Piatnitzkysaurus

encontrado en el mismo sitio. El nuevo ejemplar recientemente

encontrado seguramente podrá esclarecer la ubicación de este animal

dentro de los dinosaurios carnívoros.

Medía

aproximadamente 7 metros de largo. Se caracterizaba por la presencia

de una incisura posterior entre los cóndilos de la fíbula y la parte

medial de proximal de la tibia ausente y una profunda fosa en

lateral de la cresta cnemial, las vértebras cervicales con

pleurocoelo en la porción anterior ubicada en el ángulo

posteroventral de la parapofisis, un gran foramen nutricio en el

lado lateral del pedúnculo isquiatico en el ilion y el cuarto

metatarsiano con un paso en la cara dorsal y distal de la cara

articular. En el 2007, también en Cerro Cóndor, se encontró un

ejemplar articulado de mayor tamaño y con un 70 % de sus huesos.

Este hallazgo, el primero de un terópodo articulado del Jurásico

medio fue trasladado al M.E.F para su estudio. El equipo que lo

encontro etaba integrado por el mismo Oliver Rauhut, Magali

Cárdenas, Leandro Canosa, Mariana Coffa, José Luís Carballido y

Pablo Puerta. Los paleontólogos necesitaron usar una motoniveladora,

una grúa de 40 toneladas y un camión facilitado por Vialidad

Provincial y Gendarmería Nacional utilizado para extraer la roca de

cinco toneladas, en cuyo interior se encuentra el Condorráptor

currumili

recostado sobre su lado derecho, completo de la cadera al

cuello y donde se visualiza claramente parte de su cráneo y

mandíbula.

Eoabelisaurus mefi.

Pol & Rauhut, 2012.

|

|

|

|

Pieza tipo de

Eoabelisaurus mefi

en el Mef. Imagen de prensa. |

Posible aspecto de

Eoabelisaurus mefi

(*). |

Dinosaurio

Teropodo. Es

un género de dinosaurio terópodo abelisáurido que vivió en el a

mediados del período período Jurásico, hace aproximadamente 170

millones de años durante el Bajociano, en lo que ahora es

Sudamérica. Era un carnívoro bípedo que probablemente alcanzaba 6.5

metros de longitud. En 2009 el paleontólogo argentino Diego Pol

descubrió el esqueleto de un terópodo cerca del pueblo de Cerro

Cóndor en la provincia de Chubut. En 2012, basándose en este, la

especie tipo Eoabelisaurus mefi fue nombrada y

descrita por Pol y su colega alemán Oliver Walter Mischa Rauhut. El

espécimen holotipo, fue descubierto es una capa de la Formación

Cañadón Asfalto, un depósito lacustre que data de entre el

Aaleniense al Bajociano, hace más o menos 170 millones de años. Este

consiste en un esqueleto casi completo con el cráneo, de un

individuo adulto o subadulto.

Asfaltovenator vialidadi.

Rauhut & Pol, 2019.

Dinosaurio Terópodo.

Investigadores del Museo Egidio Feruglio (MEF) de Trelew dieron a

conocer el hallazgo de fósiles de un dinosaurio bautizado como Asfaltovenator vialidadi, que aporta claves hasta ahora desconocidas

sobre la evolución de la familia de los terópodos. Es uno de los

ejemplares más completos y antiguos encontrados de este tipo de

carnívoros. Los tetanuros representan el grupo de dinosaurios terópodos

más diverso, dentro del cual se encuentran no solo los dinosaurios más

populares, como Allosaurus o Tyrannosaurus, sino también las aves

modernas. La historia evolutiva de este grupo comienza hace 185 millones

de años durante el Jurásico Medio temprano. Sin embargo, los primeros

registros son extremadamente escasos y fragmentarios. Los primeros

restos del nuevo ejemplar fueron hallados en 2002 en el paraje Cerro

Cóndor, ubicado en el centro de la provincia considerado un verdadero

“parque jurásico”. Pero llevaron años de trabajo para ser extraídos, y

luego estudiados. Por otro lado, las relaciones de parentesco entre los

principales linajes de la familia de terópodos hasta el momento no han

sido del todo comprendidas. El Asfaltovenator Vialidadi, descubierto en

yacimientos de entre 170 y 180 millones de años (Jurásico Medio), ha

brindado claves para entender mejor a este grupo de dinosaurios.

Sarmientichnus

scagliai. Casamiquela, 1964.

|

|

|

|

Huella de Sarmientichnus

scagliai, la única evidencia que existe sobre esta especie de

dinosaurio carnívoro. Museo de La Plata. |

Posible

aspecto del dinosaurio Teropodo con patas de avestruz, el Sarmientichnus

scagliai. (*). |

Dinosaurio

Teropodo.

Este peculiar Dinosaurio es conocido únicamente por huellas que

dejo impresas en el lodo, y hasta el momento no se han encontrado

restos óseos atribuidas a esta especie. Fueron descubiertas en la

Estancia Laguna Manantiales, al NE de Santa Cruz y corresponden al

Jurasico superior, es decir, poseen una antigüedad de 157 millones

de años. Si bien no se puede realizar una reconstrucción

fidedigna, el autor de las huellas debió tener un metro de largo.

Una adaptación muy importante de este Dinosaurio bípedo es que

solo apoyaba dos dedos del pie, al igual que el avestruz de África.

Es muy probable que los hábitos alimenticios de este carnívoro,

fuesen algunos Dinosaurios menores y pequeños mamíferos. El

significado de sus nombres son honor a Domingo F. Sarmiento y al Técnico

Galileo J. Scaglia. Durante el Jurasico

superior, algunas regiones de Argentina fueron enormes desiertos.

Las areniscas corresponden a depósitos eólicos de un gran paleodesierto que cubría esa región y que probablemente continuaba

en el oeste de África ya ambos continentes estaban juntos antes de

la apertura del Atlántico sur. En los depósitos sedimentarios de

patagonia se han encantado un conjunto de huellas de pequeños

Dinosaurios y mamíferos Primitivos, las cuales quedaron impresas en

un clima bastante árido, con largas estaciones secas seguidas de

avenidas de agua que producían desbordes de los ríos.

Wildeichnus navesi.

Casamiquela 1964.

|

|

|

|

Icnita (huella) atribuida a

un dinosaurio carnívoro jurasico, el

Wildeichnus

navesi. (*) |

Posible aspecto de

Wildeichnus

navesi. (*) |

Dinosaurio

Teropodo.

Algunos de los dinosaurios del Jurásico tardío están

representados por huellas en unas areniscas en la Estancia Laguna

Manantiales, en el noreste de Santa Cruz, las que fueron

descubiertas y estudiadas por Casamiquela. En 1964, este

investigador, que entonces se desempeñaba en el Museo de La Plata,

describió huellas fósiles de tres tipos de dinosaurios pequeños y de

un mamífero primitivo. El Wildeichnus navesi era un

dinosaurio carnívoro que caminaba en posición bípeda.

Casamiquelichnus navesorum.

Coria y Carabajal, 2004.

|

|

|

|

Roca con icnitas del

pequeño teropodo casamiquelichnus del Jurasico de Santa

Cruz. Diario La Nación. |

Aspecto del Teropodo.

(*) |

Dinosaurio

Teropodo.

Ciento cincuenta millones de años atrás, un

dinosaurio del tamaño de un pavo se desplazaba por las orillas de un

extenso pero poco profundo lago de lo que es hoy el nordeste de la

provincia de Santa Cruz con una elegancia inusual entre esos

reptiles: arrastraba levemente una de sus patas al tiempo que la

otra daba un paso veloz. Los paleontólogos no han podido encontrar

ni un solo hueso de esta especie. Pero disponen para su estudio de

sus huellas fósiles, que presentan particularidades únicas. Líneas

que corren paralelas a las pisadas; pisadas que a veces exhiben tres

dedos, y otras dos o uno: las huellas encierran incógnitas que están

comenzando a ser develadas. Fue hallada en febrero de 1988, durante

una campaña paleontológica realizada cerca del Parque Nacional

Bosque Petrificado, en Santa Cruz, cuando una expedición del Museo

Argentino de Ciencias Naturales dio con las huellas del

Casamiquelichnus. La descripción de las huellas fue publicada por

Coria y su colega Ariana Paulina Carabajal en la revista

especializada Ameghiniana.

Delatorrichnus goyenechey.

Casamiquela 1964.

|

|

|

|

Icnita (huella) de

Delatorrichnus de la Colección del Museo Argentino de

Ciencias Naturales de Buenos Aires. Foto de José Bonaparte. |

Aspecto en vida de

Delatorrichnus del jurasico superior de Santa Cruz. |

Dinosaurio

Ornitisquio.

Este ornitisquio herbívoro bípedo vivió hace 150

millones de años, en el período Jurásico tardío. Medía 80 cm y

pesaba 2 kgs . Sus huellas fueron halladas en la Estancia Laguna

Manantiales en el Macizo de Deseado, en la provincia de Santa Cruz.

Se estima que vivía en zonas marginales de regiones secas donde los

ríos se desbordaban en la época de lluvias, lo que contribuyó

favorablemente con el proceso de fosilización de sus huellas. Se

conoce solo por una rastrillada de 2 pisadas derechas y una

izquierda. Se trata de dinosaurios

muy pequeños, de miembros posteriores tridáctilo típico. Se

corresponde a un terópodo bípedo con el pie muy especializado, los

únicos dos dedos presentes son casi paralelos, junto a un talón

largado. La pisada tendría en tamaño de 10 12 centímetros y todas

las huellas halladas fueron hechas por individuos que cruzaron

corriendo. La mano es de forma amigdaloide, de impresión similar a

la de un dedo del pie. La conducción cuadrúpeda sería

derivada. La

distancia entre las huellas

nos habla de un tamaño similar al de un pollo. Casamiquela lo asigno

a un pequeño y veloz terópodo, pero hoy se lo considera ornitisquio.

Isaberrysaura mollensis.

Salgado, et al, 2017.

|

.jpg) |

.jpg) |

|

|

Cráneo de

Isaberrysaura

Museo Paleontológico de la ciudad de Zapala, Neuquén |

Contenidos estomacales fosilizados. Museo Paleontológico de

la ciudad de Zapala, Neuquén |

Reconstrucción

en vivo.

Ilustración de

Nobu Tamura. |

Dinosaurio Ornitisquio.

Es un género extinto de dinosaurio ornitisquio. Sus

restos fósiles fueron hallados en rocas que datan de la época del

Jurásico Medio de la Formación Los Molles, en la Patagonia,

Argentina. Su cráneo es convergente con el de los estegosáuridos. El

espécimen holotipo de Isaberrysaura fue descubierto en

los niveles marinos y de deltas por Isabel Valdivia Berry. El

material depositado en el Museo Paleontológico de la ciudad de

Zapala, Neuquén consiste de un esqueleto parcial con un cráneo casi

completo (el material del postcráneo no ha sido preparado), seis

vértebras cervicales, quince dorsales, un sacro con un ilion parcial

y un pubis aparentemente completo, nueve vértebras caudales, parte

de una escápula, costillas y adicionalmente fragmentos

irreconocibles. Los dientes de Isaberrysaura son

heterodontes, lo que indica que puede haber tenido una dieta mixta.

Se estima que Isaberrysaura mediría alrededor de 5 a 6 metros

de longitud, lo que haría de este un dinosaurio de tamaño mediano.

Isaberrysaura fue preservado con contenidos estomacales

fosilizados. Se descubrió dentro de la caja torácica una masa de

semillas fosilizadas; constituyen la primera comida preservada de un

ornitisquio basal. Se recuperaron dos tipos de semillas cerca de las

costillas posteriores de Isaberrysaura, que se

distinguen de acuerdo con su tamaño.

Manidens condorensis.

Pol et al., 2011.

|

|

|

|

|

Aspecto recreado del

esqueleto de Manidens condorensis,

en el Australian Museum. (*). |

|

Recreación de Manidens

condorensis, tomado de Twitter de Lucas Jaimez. |

Dinosaurio ornitisquio.

Pequeño dinosaurio vivió a mediados del período Jurásico, hace

aproximadamente entre 171 a 167 millones de años durante el Jurasico

en lo que es hoy Sudamérica. Manidens era un

heterodontosáurido relativamente basal que llegaba hasta los 60 a 75

centímetros de largo, lo que lo hace menor que heterodontosáuridos

posteriores. Sus dientes de coronas altas son una indicación de un

incremento en la adaptación a la dieta herbívora pero carecen de las

facetas desgastadas vistas en formas más avanzadas como

Heterodontosaurus.Fósiles asignados a Manidens de

Argentina indican que este dinosaurio pudo haber sido al menos

parcialmente arbóreo. Los especímenes consisten en una serie de

huesos de las patas traseras y algunas vértebras de la cola y se

atribuyen tentativamente a Manidens en base a su

procedencia.

Caypullisaurus

bonapartei.

Fernández, 1997.

|

|

|

|

|

El técnico

Mariano Magnussen Saffer junto al cráneo de

Caypullisaurus. 1997- Miramar. |

Cráneo de Caypullisaurus de Neuquén

en el Museo Paleontológico Olsacher de Zapala. |

Reconstrucción de Mauricio Álvarez |

|

|

|

|

Ejemplar exhibido en el

Museo de Plaza Huincul. Calco.

(*). |

Ejemplar en el Museo

Paleontológico de Bariloche. Calco.

(*). |

Reptil Marino.

Los últimos

Ictiosaurios fueron muy grandes, algunos como ballenas. Unos de

ellos fue hallado en la Provincia de Chubut. Mide más de 8 metros

de largo y se encuentra exhibido en la sala del departamento de

Paleontología de vertebrados del Museo Argentino de Ciencias

Naturales de Buenos Aires, aunque también existían formas que no

superaban el metro. Esta especie en particular fue un reptil marino

y guarda cierta semejanza con los delfines, pues a pesar de los

millones de años que separan a estas especies, ambas cubrían el

mismo nicho ecológico, y es probable que este magnifico animal se

halla alimentado de otros reptiles como los Plesiosaurios, peces y

dinosaurios que se aventuraban a las playas de marea baja. Sus

aletas traseras eran considerablemente mas pequeñas que las

delanteras. Los huesos de la mayor parte de la aleta delantera se

derivan de los huesos normales de dedos que se han encontrado en

todos los vertebrados terrestres, pero en ellos hay muchos más.

Mientras normalmente un vertebrado terrestre tiene de 3 a 4 falanges

por dedos, algunos Ictiosaurios tenían de 20 a 25 falanges. Se

extinguió al final del Cretácico. Si bien la Patagonia Argentina

tiene algo mas de un centenar de sitios donde se han hallado este

tipo de reptil marino, recientemente se han descubierto formas

nuevas en sedimentos de la Quebrada de Romoredo al sur de la

Provincia de Mendoza. Otro ictiosaurio conocido es Mollesaurus

periallus, recuperado en la Cuenca Neuquina.

Caypullisaurus, este espécimen consta del

cráneo y mandíbulas completas, vértebras troncales anteriores y

posteriores, y algunas costillas. El cráneo se encontró articulado

con la columna vertebral. Como es muy frecuente en los ictiosaurios,

las características estructurales del cráneo contribuyen a que no se

preserve en tres dimensiones. Este ejemplar se depositó sobre su

cara derecha, por lo que su cara izquierda es la que se ha

preservado con todos sus elementos en posición natural y con una

deformación mínima. Esta condición ha permitido la obtención de los

coeficientes craneanos cuyos valores son comparables con los del

holotipo de Caypuflisaurus bonapartei. Entre

los caracteres más conspicuos de este material se destacan la

gracilidad del rostro y la amplia reducción de la dentición. La

longitud mandibular es de 1,57 m. Cabe destacar que hasta el

presente, este ejemplar es el de mayor tamaño referible a esta

especie.

Ophtalmosaurus

s.p

Seeley, 1874.

|

|

|

|

|

Mandíbula y

vértebras del jurasico de Malargue. Museo de Cs Nat y Ant.

de Mendoza. |

Cráneo de

Ophtalmosahurus in situ en el sedimento en el Museo de

Geología y Paleontología del Comahue, Neuquén. (*). |

Ophtalmosahurus.

Reconstrucción en vivo de la BBC. (*). |

Reptil Marino.

Fueron

enormes reptiles del tipo PIesiosaurios, que se alimentaban de peces

y anmonites durante el Jurasico inferior y en el Cretácico, periodo

donde desaparece sus restos fósiles en los depósitos sedimentarios

marinos - continentales. Poseían una cabeza muy pequeña a

comparación de su cuerpo, cuyas mandíbulas estaban provistas de

afilados dientes y rodeado de fuerte musculatura. Su cuello tenia

entre 30 y 35 vértebras, a diferencia de las habituales 7 u 8 que

poseen los demás reptiles. Tenia patas largas y anchas en forma de

remo que le eran propias para nadar a gran velocidad. Las aletas

delanteras se movían de arriba hacia abajo como si estuviera

volando, mientras las traseras eran utilizadas para orientar los

movimientos. Su aleta caudal heterocerca invertida (una aleta de la

cola mas corta que la otra), debido a que la columna vertebral esta

dirigida hacia abajo. Algunos restos de estos enormes Plesiosaurios

fueron hallados en el Cerro Lorena y en el Lago Pellegrini en el

norte de la Patagonia Argentina, y restos mas nuevos pertenecientes

al Cretácico fueron recuperados en el Bajo de Santa Rosa, en la

región de las salinas ubicado a unos 100 kilómetros al Sudoeste de

la localidad de Choele Choel en la Provincia de Rió Negro.

Metriorhynchus potens.

Rusconi, 1948.

|

|

|

|

Cráneo y

mandíbula de

Metriorhynchus.

(*). |

Cocodrilo

marino Metriorhynchus del suborden Thalattosuchia.

Ilustración: Jon Hughes. |

Reptil Marino.

Metriorhynchus,

fue un primitivo cocodrilo marino, cuyo nombre significa largo

hocico. El nombre le resultaba muy apropiado. Era un peligroso

cazador que medía 3 metros. Comía calamares y pterosaurios, pero

también perseguía peces de 6 metros de longitud, el doble de su

propio tamaño. Su cola se adelgazaba hacia el extremo, y de ella

sobresalía una aleta. Tenía una pequeña prominencia entre los ojos.

Cuando aparecieron los cocodrilos, vivían por entonces en el mar.

Existía un grupo de temibles cazadores prehistóricos, cuyos

parientes de agua dulce todavía viven en la actualidad. Si se te

ocurriese nadar en un mar prehistórico, les servirías de almuerzo.

Eran los cocodrilos marinos. En los inicios de su evolución, los

cocodrilos regresaron al agua, alejándose de los dinosaurios

terrestres. La forma de su cuerpo cambió para adaptarse a la vida

acuática. La mayoría de los primeros cocodrilos se mantenía al

acecho en ríos y pantanos, comiendo peces y capturando animales que

acudía allí a beber. Sólo unos pocos fueron más lejos, al mar. Su

aspecto era parecido al de los actuales gaviales. Había 4 cocodrilos

marinos: el Teleosaurus, el Steneosaurus,

el Metriohynchus y el Geosaurus

araucanensis,

estos últimos dos muy comunes en el

Jurasico

argentino,

procedentes de Cuenca Neuquina. Algunos

cocodrilos marinos se adaptaron aún mejor a la vida oceánica.

Empezaron a parecerse más a los peces. Perdieron la pesada coraza

ósea, y su piel se volvió mucho más lisa y resbaladiza. Las patas

eran palmeadas, semejantes a aletas. La cola se hizo más fina y

larga, también más parecida a una aleta. Pero siguieron siendo

reptiles y tenían pulmones, no branquias. Debían subir a la

superficie del agua para respirar aire fresco, como las ballenas

actuales. El grupo entero de

cocodrilos marinos vivió hasta poco tiempo tras el fin del período

Jurásico. Durante el Cretácico, fueron reemplazados por los Pliosaurios y los Mosasaurios.

En el norte de Chile encontraron restos de

Metriorhynchus

casamiquelai.

Geosaurus

araucanensis..

Gasparini y Dellapé, 1976

|

|

|

|

Fragmentos mandibulares. (*). |

Aspecto de

Geosaurus. (*). |

Reptil Marino.

Pequeño

cocodrilo, muy alterado por la erosión reciente, con la cara

izquierda del cráneo apoyada en el sustrato, poscráneo es articulado

y marcadamente arquea do hacia arriba y hacia atrás. Geosaurus

araucanesis es la especie más frecuente entre los cocodrilo

marinos titonianos de la Cuenca Neuquina.

Eran tan feroces como sus parientes de agua dulce, y algunos podían

comer muchos tipos de animales.

Geosaurus era un reptil marino carnívoro que vivía en los

mares mesozoicos, en los que debió pasar la mayor parte de su vida,

sino toda; sin embargo, se desconoce si Geosaurus o

alguno de sus parientes metriorrínquidos nacían o no en el mar, ya

que no existe evidencia como huevos o nidos. Los géneros

considerados sinónimos menores de Geosaurus incluyen a

Brachytaenius y Halilimnosaurus.

Cricosaurus

araucanensis.

Gasparini &

Dellapé, 1976.

|

|

|

|

Cráneo,

mandíbula y vértebras cervicales del cocodrilo marino del

Cerro Lotena del Neojurasico. Museo Paleontológico de

Bariloche. (Copia). |

Dakosaurus,

Cricosaurus e ictiosaurios (*). |

Reptil Marino.

Es un género extinto de crocodiliforme marino perteneciente a la

familia Metriorhynchidae. Especímenes fósiles referibles a

Cricosaurus son conocidos de depósitos del Jurásico tardío

de Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, Argentina, Cuba,

y México. Cricosaurus fue nombrado originalmente por

Wagner en 1858 como una reclasificación de un especímen que él

previamente había descrito en 1852. Varias otras especies han sido

nombradas, incluyendo C. suevicus por Fraas en 1901

(originalmente como una especie de Geosaurus. Otra

especie denominada C. medius (nombrada por Wagner en

1858) ha sido reclasificada como un sinónimo menor de

Rhacheosaurus gracilis. Todas las especies actualmente

conocidas tenían unos tres metros o menos de largo. Comparados con

los cocodrilos de la actualidad, Cricosaurus puede ser

considerado de tamaño medio, tendiendo a pequeño. Su cuerpo era

ahusado para mayor eficiencia hidrodinámica, lo que junto a su cola

con aleta lo hacían un nadador más eficiente que los cocodrilos

modernos.

Dakosaurus andiniensis.

Gasparini et al, 2006.

|

|

|

|

Cráneo de

Dakosaurus andiniensis

en el Museo Paleontológico

Olsacher de Zapala. |

Zulma Gasparini junto al cráneo

de

Dakosaurus. Imagen de Prensa. |

Reconstrucción

del raro cocodrilo jurasico. (*) |

Reptil Marino.

Todo indica que el

Dakosaurus andiniensis

es un cocodrilo. Pero se parece

muchísimo a un dinosaurio. Por eso lo bautizaron Godzilla. El

descubrimiento es tan importante y es tapa del último número de la

National Geographic y también sale en la prestigiosa revista

Science.

Fue descubierto en Pampa Tril, Neuquén, por investigadores

argentinos.

Lo que se pudo reconstruir a partir del cráneo

y las dos mandíbulas encontradas en la Patagonia es que la criatura

se remonta a 135 millones de años atrás. La cabeza alta y achatada,

como en forma de bala y pocos dientes, es lo que la distingue del

resto de los cocodrilos, que tenían hocicos alargados, angostos y

mandíbulas dentadas. Fue

el resultado del esfuerzo de mucha gente que trabajó más de siete

años", dijo Zulma Gasparini, paleontóloga, profesora de la

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), investigadora del Conicet y

líder de "Reptiles marinos Mesozoicos de Argentina", un proyecto que

comenzó hace ya casi 30 años.

La historia de este "Godzilla" empieza en 1996. Ese año, Sergio y

Rafael Cocca, dos técnicos del Museo Olsacher de la Dirección

Provincial de Minería de Neuquén, encontraron el cráneo y las

mandíbulas en Pampa Tril, una zona montañosa y semiárida pero fértil

para los paleontólogos.

En la investigación participaron paleontólogos y geólogos, como

Diego Pol (actualmente en la Universidad de Ohio), y Luis Spallietti,

profesor de la UNLP, investigador del Conicet y encargado de la

investigación sedimentológica (estudia las rocas y a las sucesiones

de rocas donde están las faunas fósiles).

El descubrimiento es importante y tiene

impacto a nivel mundial porque hasta ahora no se conocía en ningún

lugar del mundo cocodrilos con aspecto de dinosaurio. El cocodrilo

no tiene ningún parentesco con los dinosaurios. El

hallazgo de esta excepcional asociación de reptiles marinos en el

límite Jurásico—Cretácico en la cuenca neuquina permite formular

nuevas teorías sobre la continuidad y evolución de estas especies y

contradecir hipótesis de extinciones hechas en base a estudios

paleontológicos del hemisferio norte. A través del cráneo, de 80

centímetros de largo y 20 de alto, se puede estimar que medía casi

cuatro metros de largo. Pero lo más llamativo es su boca, sus

dientes, que muestran que era un predador activo que se alimentaba

de otros reptiles marinos, pero de los grandes. Y eso es lo que lo

hace parecido a los dinosaurios carnívoros. Era un animal marino

agresivo, que atacaba rápido a presas grandes, como el tiburón

blanco de hoy.

El descubrimiento es importante porque demuestra que los cocodrilos

en el Mesozoico fueron mucho más diversos de lo que se pensaba. Fue

un grupo abundante y exitoso evolutivamente, que ocupó muchos nichos

ecológicos que hoy ocupan otras especies, como los mamíferos. La

muestra de lo que es un cocodrilo en las especies vivientes es una

fracción muy pequeña y empobrecida con respecto a la diversidad de

formas que habitaron la tierra, los ríos y el mar durante el

Mesozoico.

Sobre los cocodrilos marinos del Jurásico, se

conocían muchos restos, pero todos de especies con hocico largo y

delgado, con numerosos y pequeños dientes. Estas características

denotan un rol de pequeño predador, con una dieta de peces pequeños

y moluscos, que es la idea que se tenía de los cocodrilos marinos

del Jurásico durante los últimos 150 años, desde que se descubrieron

y estudiaron en Europa los primeros cocodrilos marinos. El

Dakosaurus

muestra que también había grandes especies predadoras, dado

que éste tenía un hocico corto, alto y robusto, con dientes grandes

y aserrados.

Liopleurodon macromerus.

Sauvage, 1873

|

|

| Esqueleto del

extraño Liopleurodon del jurasico argentino. (*). |

Reconstrucción de

Liopleurodon. (*). |

Reptil Marino.

Liopleurodon significa

diente de lado suave y fue el máximo depredador de los mares

jurasicos. Este plesiosaurio de mas de 12 metros de longitud, poseía

una cabeza de grandes proporciones que contrata con su corto cuello

y cuerpo rechoncho. Liopleurodon, estaba totalmente

adaptado a la vida acuática, pero es muy probable que visitaran las

playas para devorar nidos de otros grandes reptiles y tortugas de

menor tamaño. Unas largas series de costillas gastrales, extendida a

lo largo del vientre, servia para que Liopleurodon se

protegiera cuando se empujaban sobre la playa. Sus fuertes

mandíbulas estaban armadas con dientes de respetable tamaño. Fue así

que los ictiosaurios ocupaban el rol ecológico de los actuales

delfines, y probablemente Liopleurodon, ocupaba el rol ecológico que

actualmente ocupan las orcas. En Argentina, los restos de

Liopleurodon, fueron encontrados por la paleontóloga Zulma

Gasparini del Museo de La Plata en el Cerro de los Catutos,

Provincia de Neuquén, en la Formación Vaca Muerta y Mulichinco del

jurasico medio - superior. Liopleurodon ferox. Otros

plesiosaurios conocidos son Maresaurus coccai y

Criptoclydus, ambos de la Cuenca Neuquina. Del mismo sector

de la Cuenca Neuquina, fue recuperado recientemente un cráneo y

mandíbulas soldados (2,10 m) de Liopleurodon ferox,

un sector de columna vertebral que incluye a las cervicales y parte

de las dorsales (4,60 m), además del miembro anterior derecho. El

espécimen está muy bien preservado, y se lo halló apoyado en el

sustrato sobre su dorso. La reciente erosión eliminó la sección que

contenía desde la región sacra a la caudal. En vida, el animal debió

alcanzar entre los 12 y 14 m de largo. El ejemplar aún no ha sido

preparado y la espesa capa de sedimento que lo envuelve impide

observar caracteres que permitan precisar su determinación

taxonómica. Algunos restos dentarios conservan el esmalte, con

fuertes estrías como en todos los grandes Pliosauridae y en

particular en el gigante Liopleurodon. Sin embargo, la parte

anterior del rostro es roma y más ancha que las especies conocidas

de Liopleurodon.

Maresaurus coccai.

Gasparini, 1997.

| |

|

|

|

|

|

Cráneo en el Museo Paleontológico

Olsacher de Zapala. |

Aspecto de

Maresaurus. (*) |

Reptil Marino.

Es un género extinto de pliosaurio procedente

del Jurásico Medio (Bajociano) de lo que ahora es Argentina. La

especie tipo, Maresaurus coccai,

fue nombrada por Gasparini en 1997. Análisis filogenéticos recientes

han encontrado que Maresaurus es un romaleosáurido. Se

caracterizaban por tener cuerpos robustos y anchos, cabezas grandes

sostenidas por un cuello corto con dientes cónicos enormes que

sobresalían en las puntas de sus mandíbulas y cuatro aletas grandes

como remos que les daban mucha velocidad en un solo impulso, siendo

las aletas posteriores algo mayores que las delanteras, al contrario

de los plesiosaurios propiamente dichos. Fueron reemplazados a

finales del Cretácico por depredadores más rápidos y mejor adaptados

al medio como los mosasaurios. Fue hallado en la Formación Los

Molles, en la ciudad de Chacaico - a 70 kms de la ciudad de

Zapala.

Herbstosaurus pigmaeus.

Casamiquela, 1974

|

|

|

|

Captura de pantalla de

fósiles de Herbstosaurus. |

Posible aspecto de Herbstosaurus. |

Reptil Volador.

Su

nombre genérico significa "lagarto de Herbts", y fue dado en

homenaje al paleobotánico Rafael Herbst, quien halló los restos;

el específico, hace referencia al tamaño, ya que se cree que

tenía el tamaño de una gallina. Se trata de los restos de un

pterosaurio saurópsido pterodactiloide, reptil con alas que

podía volar -, que vivió en el Calloviense del Período Jurásico

Medio/Superior, hace aproximadamente entre 180 y 170 millones de

años. Fue hallado en Picún Leufu, en 1974. En 1969 el

paleobotánico argentino

Rafael Herbst estando en la

provincia de Neuquén en

Picun Leufú excavó una pieza de arenisca que contenía un número

de huesos desarticulados de un pequeño reptil. Por entonces asumió

que la roca databa del

Jurásico Medio (Calloviense),

hace cerca de 163 millones de años. En 1974/1975 el

paleontólogo

Rodolfo Magín Casamiquela nombró el hallazgo como un nuevo género. Casamiquela asumió que el nuevo género era un

dinosaurio

terópodo. Se pensaba que representaba a un celurosaurio

similar a

Compsognathus perteneciente a la familia

Coeluridae y uno de los menores dinosaurios conocidos por

aquella época. Se conoce un

sacro, elementos pélvicos y ambos

fémures.

Los huesos dispersos están comprimidos, aplastados por el peso de

las capas de roca. Herbstosaurus ha generado un especial interés

debido a que probablemente es uno de los pterodactiloides más

antiguos conocidos. Sin embargo, más tarde se determinó que había

sido hallado en la

formación Vaca Muerta del

Jurásico Superior.

Puntanipterus globosus.

Bonaparte & Sánchez, 1975.

|

|

|

|

|

Imagen

ilustrativa. |

|

Posible

aspecto de Puntanipterus. (*). |

Reptil Volador.

Es un género extinto de pterosaurio posiblemente

perteneciente a los dsungariptéridos que vivió entre el Jurásico

Superior al Cretácico Inferior, siendo hallado en la formación La

Cruz de San Luis, Argentina. El nombre del género se refiere a los

puntanos, el gentilicio coloquial para los habitantes de la

provincia de San Luis, debido al antiguo nombre de su capital, San

Luis de la Punta de los Venados, combinándolo con el griego

latinizado pteron, "ala". El nombre de la especie significa

"esférico" en latín, una referencia a la forma de la parte inferior

de la tibia. Hallado en 1972, un tibiotarso de 105 milímetros de

largo y una fíbula. Los restos referidos son una vértebra de la

espalda y unas falanges del pie y el ala. Los huesos de la pata

fueron descritos como similares a los de Pterodaustro

(de rocas algo más recientes), excepto por tener una articulación

expandida esférica en el tobillo y unos procesos espinosos en las

caras laterales de la tibia en ese extremo. Su determinación como

genero valido es aun discutida.

Allkaruen koi. Codorniú

et al., 2016.

|

|

|

|

|

Parte del cráneo del reptil

volador Allkaruen koi. Imagen de prensa. |

|

Aspecto de Allkaruen

koi. Imagen de prensa. |

Reptil Volador.

Los fósiles en excelente estado de preservación hallados en Chubut

han permitido a los científicos descubrir una nueva especie de

pterosaurio del Jurásico Inferior (hace entre 176 y 200 millones de

años). Los restos incluyen una caja craneana magníficamente

conservada y sin triturar y corresponde a un reptil que volaba como

las aves actuales pero hace 170 millones años, y plantean un enigma

de la evolución de esa especie. En lengua tehuelche,

Allkaruen

significa

‘antiguo cerebro’ y

koi

quiere decir ‘laguna’. El nombre elegido por los

investigadores para esta nueva especie de pterosaurio – es decir, un

reptil volador – se refiere a dos hechos asociados con su

descubrimiento. Primero, que el estado de preservación de sus

fósiles permitió estudiar en mayor detalle la anatomía del cerebro

de los pterosaurios y su evolución. Y, segundo, que esta especie fue

hallada en un ambiente de antiguas lagunas patagónicas. Tenían el

cuarto dedo, que vendría a ser el anular, muy alargado porque en él

se insertaba la membrana de las alas, similar de alguna forma a la

de los murciélagos. Allkaruen

koi era relativamente pequeño: la envergadura alar

era de aproximadamente un metro y medio, es decir que tenía el

tamaño

de un ave como una gaviota. Esta especie tenía un

hocico muy fino y alargado, con dientes puntiagudos y es muy

probable que fuera piscívoro, ya que los ejemplares que se

encontraron estaban

cerca de

depósitos lacustres o zonas costeras. Muchos de los

restos de pterosaurios que se conocen están preservados en lajas, es

decir en dos dimensiones porque fueron aplastados por los sedimentos

que se acumularon sobre ellos. El hallazgo de este reptil volador

trajo una sorpresa: el

excelente

estado de conservación de los fósiles en tres dimensiones,

lo que permitió estudiar el cráneo con diferentes tecnologías. Una

fue la tomografía computada, con lo cual pudimos reconstruir cómo

era la anatomía del cerebro y pudimos comparar cómo eran las

diferentes regiones del cerebro y cuán desarrolladas estaban. La

anatomía del cerebro de

Allkaruen

se asemeja a la de las aves vivientes, donde los

hemisferios cerebrales están muy expandidos, los bulbos olfatorios

son pequeños y los lóbulos ópticos están muy desarrollados, lo cual

demuestra que el sentido de la visión era uno de los más importantes

para esta especie.

Notobatrachus

degiustoi. Reig, 1956.

|

|

|

|

|

Laja con restos de Notobatrachus

degiustoi

en el MEF. |

Laja con restos de Notobatrachus

degiustoi

en el MEF. |

Reconstrucción

y lajas con fósiles de Notobatrachus. (*). |

| |

|

|

|

.jpg) |

|

.jpg) |

|

Fósil del renacuajo gigante

de Notobatrachus

degiustoi

de unos 165 millones de años. |

|

Aspecto en vida del

renacuajo de Notobatrachus

degiustoi.

El mas antigua don mundo. (*): |

Anuro.

Fueron ranas muy parecidas a los que estamos acostumbrados a

observar en nuestros jardines. Los fósiles de

Notobatrachus

degiustoi, fueron descubiertos en la Estancias

La Matilde, a unos 100 kilómetros al sur de Puerto Deseado en el año

1955 y mas tarde en la Laguna Del Molino (gran bajo de San Julián)

de la Provincia de Santa Cruz, y su antigüedad es de 120 millones de

años. Las especies animales del Jurasico inferior y medio de Patagonia, vivieron en un escenario geográfico con abundante

vegetación, con algunos bosques de confieras y en áreas bajas, próximas

a grandes ríos o cuerpos de agua, en un clima con

aparente variación estacional. En esa época ocurrieron en Patagonia numerosos episodios volcánicos que han producido la

formación de amplios depósitos de rocas eruptivas que se aprecian

en toda amplitud en la Provincia de Chubut y Santa Cruz. Por ello es

probable que las comunidades animales de esta región hayan sido

diezmadas en varias ocasiones y en distintos momentos de su

existencia. La características de los sedimentos en general y en la

forma en que se encuentran los restos fósiles, hace pensar que

ocurrió una mortandad de distintas especies y que fueron

transportados y acumulados por una fuerte corriente de agua y lodo

fino, eventualmente tras un fenómeno volcánico de magnitud. Hasta

ahora se trata de la colección de ranas fósiles mas completas y

antiguas del mundo.

La escasez de renacuajos en el registro fósil hizo

que los orígenes y evolución temprana de la fase larval fueran

enigmáticos. Recientemente, fue hallado un espécimen que, está bien

conservado, y que puede observarse el contorno del cuerpo, los ojos,

nervios, e incluso el aparato hiobranquial.

El renacuajo

medía en vida unos 16 centímetros en total, muy por encima del

tamaño de la mayor parte de los renacuajos vivientes. Además, tenía

casi la misma longitud que los adultos de la especie. Esto permite a

los investigadores afirmar que ambos estadios del desarrollo

alcanzaron grandes tamaños. El gigantismo en renacuajos, al parecer,

también estaba presente en los antepasados de los anuros. Este

ejemplar tiene una doble relevancia. Por un lado, corresponde al

registro más antiguo de un renacuajo fósil a nivel mundial. Por el

otro, se destaca por su preservación excepcional. Los renacuajos son

animales de cuerpo blando, pobremente osificado, lo que hace que su

fosilización sea muy dificultosa.

Otra especie:

Notobatrachus reigi.

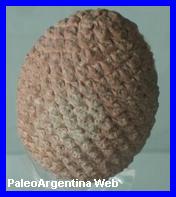

Condorchelys antiqua.

Sterli, 2008.

|

|

|

|

Caparazón de

la tortuga jurasica

ilustrativa.

(*). |

Reconstrucción

de

Condorchelys antiqua.

(*). |

Tortuga. La aparición de los

grupos modernos de tortugas sería más reciente de lo que se creía.

Desde el año 2001, el doctor Guillermo Rougier, paleontólogo

argentino de la Universidad de Louisville, Estados Unidos, ha

dirigido en el centro norte de la provincia de Chubut varias

campañas de exploración en las cuales se hallaron restos craneanos y

postcraneanos (como caparazón y miembros) de un ancestro de las

tortugas modernas. Las expediciones recibieron el apoyo del Museo

Egidio Feruglio de Trelew (MEF) y el Museo Americano de Historia

Natural de Nueva York. Los especimenes provienen de rocas

depositadas durante 160 y 146 millones de años, es decir,

corresponden al Jurásico (200 a 135 millones de años. Los fósiles

pertenecen a una nueva especie denominada Condorchelys antiqua.

El hecho de que se encuentren restos craneanos y poscraneanos

asociados no es común en el registro fósil de las tortugas a nivel

mundial, por lo que este hallazgo es de gran importancia, ya que nos

aporta muchos datos sobre la anatomía de las tortugas más antiguas.

La Condorchelys antiqua posee una anatomía muy

particular dado que posee una mezcla de características de tortugas

antiguas; pero a su vez, también tiene características de tortugas

modernas. El largo aproximado sería de 35 centímetros y fue hallada

en rocas que corresponderían a una pequeña laguna. Actualmente, hay

dos hipótesis sobre la evolución de las tortugas. Difieren, entre

otras cosas, sobre el momento de aparición de los dos grupos de

tortugas modernas: las pleurodiras y las criptodiras. Las

pleurodiras se caracterizan por retraer el cuello dentro del

caparazón en forma lateral, mientras que las criptodiras lo hacen en

forma vertical

Neustycemis

neuquina. Femandez y de la

Fuente, 1993

|

|

|

|

Neustycemis

neuquina de la formación geológica "Vaca Muerta",

Museo Paleontológico de Zapala. |

Posible aspecto de Neustycemis

neuquina. |

Tortuga. Se trata de una

tortuga marina de talla media que procede de la localidad de

Tricanjuera, al norte de la provincia de Neuquén, en la Patagonia

Argentina. Sus restos fósiles han sido recuperados de sedimentos

marinos, originada durante la ingresion marina del océano pacifico,

acaecido durante el denominado ciclo mendociano.

Neustycemis

neuquina convivió junto a otros reptiles marinos jurasicos

como Dakosaurus, Geosaurus y Caypullisaurus.

Seguramente se alimentaría de crustáceos, peces, caracoles y

medusas. Procede de la formación geológica Vaca Muerte y con una

antigüedad de entre 150 a 145 millones de años durante el Jurasico

superior.

Notoemys laticentralis.

Cattoi y Freiberg, 1961.

|

|

|

|

|

Notoemys laticentralis.

Procedencia Cantera Los Ministerios, Formación Vaca

Muerta,

(Jurasico, Tithoniano) de la

Provincia del Neuquén, Argentina.

Museo Paleontológico de Zapala. Posible

aspecto de

Notoemys.

(*) |

|

Tortuga.

Las

tortugas pleurodiras (tortugas con "cuello de serpiente") se limitan

–actualmente- al hemisferio sur y constituyen en la actualidad tres

familias, Chelidae (que incluye las tortugas terrestres de Sur

América), Pelomedusidae y Podocnemidae, (tortugas acuáticas que

encontramos en ríos y lagos de agua dulce de Suramérica, Australia y

este y sur de África) y que constituyen un importante elemento a la

hora de entender la historia de la fauna de vertebrados de América

del Sur. Las tortugas del suborden Pleurodira se

identifican por el método mediante el cual repliegan su cabeza

dentro de sus caparazones. En estas tortugas el cuello se dobla en

un plano horizontal, introduciendo la cabeza en el espacio existente

delante de una de sus dos extremidades anteriores. Una protrusión en

la zona frontal del caparazón ayuda a proteger el cuello, que

permanece parcialmente expuesto tras la retracción. Este método

difiere del empleado por la tortugas del suborden Cryptodira, que

esconden su cabeza y cuello entre sus extremidades anteriores, en el

interior del propio caparazón.

El hallazgo de Notoemys zapatocaensis, sumado a otro

hallazgo de tortuga pleurodira jurásica realizado en cuba en el

año 2001 y que recibió el nombre de

Caribemys oxfordiensis

permite plantear una revisión de todo el género Notoemys y

sugiere que ambas especies deben entenderse dentro de un género

redefinido de Notoemys y este a su vez debe considerarse como

taxón hermano del género Platychelys, tortuga pleurodira

del Jurásico superior de Europa.

Queda reconocida pues la importancia de este hallazgo que no solo

amplía la distribución geográfica del género Notoemys de Argentina, Cuba

y Colombia sino también como ya lo mencionamos antes, en escala

de tiempo abarcando desde el Oxfordiense (Jurásico superior – 156

millones de años) al Valanginiense (Cretácico inferior – 135

millones de años).

Tiene pies

de cinco dedos palmeados que le servían para nadar en los ríos y

masas lacustre en las que vivía, pero también le permitían andar por

tierra como la mayoría de tortugas de agua dulce. pero tenia el

caparazón inusualmente plano y el cuello demasiado largo, lo cual es

raro en los pleurodiros. Posiblemente se alimentara de algas y pequeños peces y

invertebrados acuáticos.

Sphenocondor gracilis.

Apesteguía et al., 2012

|

|

|

|

|

Fósil del

esfenodonte procesado en el

laboratorio. Prensa. |

|

Reptil ilustrado por Jorge A.

Gonzalez. |

Reptil, Esfenodonte.

Un esfenodonte de 150 millones de años de

antigüedad fue encontrado en el Cerro Cóndor,

sobre el valle del río Chubut. Medía unos 15

centímetros y poseía una mandíbula fina que hace

imaginar que se alimentaba de insectos.

En el tiempo en el que vivió este reptil, el

mundo era muy distinto. Solamente habían dos

grandes continentes. Uno de ellos, llamado

Gondwana, estaba en el hemisferio sur y estaba

compuesto por las tierras que actualmente

corresponden a Sudamérica, África, la Antártida,

la India, Nueva Zelanda y Australia.

El doctor Sebastián Apesteguía, director del

Área de Paleontología de la Fundación de

Historia Natural Félix de Azara (CEBBAD-CONICET-Universidad

Maimónides), comentó que una

de las importancias de este hallazgo es que

“ayuda a entender los ambientes del mundo

Jurásico y refuerza la teoría de que había un

gran desierto que se extendía en el centro de

Gondwana”.

Para comparar las características de

esta especie nueva encontrada en Chubut

con los otros esfenodontes descritos en

todo el mundo, Apesteguía trabajó junto

a los investigadores Raúl Gómez del

Departamento de Ciencias Geológicas de

la UBA y Guillermo Rougier, quien se

desempeña en la Universidad de

Louisville, en EE.UU. Así, llegaron a

una conclusión reveladora. “Es

interesante que el esfenodonte más

semejante al encontrado por nosotros es

uno de la India, que hace 150 millones

de años no estaba muy lejos de la

Patagonia”, mencionó Apesteguía. Y

agregó: “Ambos sitios estaban al sur del

enorme desierto que se extendía en el

centro de Gondwana, lo que indica que

esa zona árida funcionaba como separador

de faunas, por lo que en el norte y sur

se desarrollaban formas distintas”.

Otra importancia de este descubrimiento es que

este pequeño reptil, que pudo haber alcanzado

los 15 centímetros, constituye la primera

evidencia de un esfelodonte en América del Sur

durante el Jurásico, un período que se extendió

desde los 195 y los 150 millones de años de

antigüedad.

En los últimos diez años, en la localidad

fosilífera de cerro Cóndor, se encontraron gran

cantidad de animales de porte reducido, como

ranas, tortugas, dinosaurios pequeños, reptiles

voladores, mamíferos y, ahora, este pariente de

los lagartos. Otra especie conocida;

Priosphenodon

avelasi.

Asfaltomylos

patagónico.

Rauhut, Martin, Ortiz-Jaureguizar & Puerta, 2002.

|

|

|

Pequeña rama mandibular del

primer mamífero jurasico del hemisferio sur. (*). |

Aspecto en vida del Asfaltomylos

patagonico, un primitivo mamífero sudamericano. (*). |

Mamífero primitivo. Era un pequeño animal

del tamaño de un roedor, hallado por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, de Trelew, se desenterró a siete kilómetros al oeste del pueblo de Cerro Cóndor, Chubut,

los restos de la mandíbula de este diminuto animal que vivió

durante el Jurasico, convirtiéndose en el primer mamífero jurasico

de Sudamérica. Nuestro entendimiento de la evolución de los mamíferos

de la era Mesozoica, se basa casi exclusivamente en fósiles del

hemisferio norte; por lo tanto, todo nuevo hallazgo en el hemisferio

sur frecuentemente resulta en sorpresa. Esta vez, la sorpresa

reside en los tres molares de la mandíbula del Asfaltomylos que

presentan una estructura mucho más moderna que la de sus contemporáneos

(mamíferos y reptiles) del hemisferio norte. El hallazgo brinda

sustento a la teoría que afirma que "los mamíferos del

hemisferio sur representan una línea evolutiva independiente de la

evolución de los mamíferos modernos en el hemisferio norte",

no sería entonces un ancestro de los mamíferos modernos, sino de

los monotremas, una primitiva familia de mamíferos, como el

equidna, cuya peculiaridad es que sus integrantes ponen huevos.

"Esta es una contribución relevante en lo que hace a la

información de la distribución mundial de los primitivos mamíferos.

Al permitir desmenuzar la comida, podían comer no sólo insectos

sino también plantas." Lo curioso es que estas cualidades

dentarias sólo fueron alcanzadas por los mamíferos del hemisferio

norte cuarenta millones de años después.

Ameghinichnus

patagonicus.

Casamiquela 1961.

|

El técnico Pablo Puerta trabajando en el yacimiento.

Detalles de las huellas exhibidas en el MACN de Buenos Aires y

reconstrucción de Ameghinichnus por el paleoartista Jorge

González. |

Mamífero primitivo. Fue un pequeño y veloz mamífero

jurasico con manos y pies de solo un centímetro de diámetro, ambas

provistas de cinco dedos. Ameghinichnus cuando corría,

anteponía las patas a las manos al igual que las liebres actuales.

Lo único que se conoce por ahora a esta singular especie, es una

amplia colección de huellas, también llamadas icnitas, que

proceden del noroeste de la Provincia de Santa Cruz, en las

inmediaciones del famoso bosque petrificado de Jaramillo. Aquí

existe un extraordinario yacimiento de huellas fósiles de pequeños

dinosaurios, mamíferos y escarabajos. Las improntas se encuentran

perfectamente conservadas en areniscas de la Formación geológica La

Matilde, correspondientes al Jurasico superior.

|

|

|

|

|

Ilustración de la pequeñas mandíbulas de

Argentoconodon fariasorum (*).

|

|

Aspecto de

Argentoconodon fariasorum en el Jurasico.

Ilustración de

Julio Lacerda. |

Mamífero primitivo.

Fue un raro mamífero primitivo jurásico, cuyo nombre

significa "diente de cono argentino". Es un género extinto de

mamífero theriimorfo de la Formación Cañadón Asfalto de la Cuenca

Cañadón Asfalto en la Patagonia. Cuando se describió originalmente,

solo se conocía un solo diente molariforme, que poseía una

combinación de características primitivas y derivadas. El diente se

encuentra actualmente en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio. El

nuevo material descrito en 2011 muestra que Argentoconodon

fue similar a Ichthyoconodon, Jugulator y

Volaticotherium dentro de la familia Triconodontidae, y

posiblemente también a Triconolestes. Varias similitudes

postcraneales con Volaticotherium sugieren que

Argentoconodon era capaz de deslizarse. En particular, su

fémur comparte la misma forma y proporciones que su pariente más

completo, siendo altamente especializado y sin cabeza femoral, menos

competente en el movimiento de rotación pero más útil para extender

la pierna y resistir las tensiones de vuelo. Como la mayoría de los

eutriconodontos, Argentoconodon era probablemente

animalívoro, y sus molares se adaptaban al corte. En un estudio que

detallaba las dietas de mamíferos mesozoicos, se clasifica entre las

especies carnívoras.

Henosferus molus.

Rougier et al. 2007.

|

|

|

|

|

Uno de los

tres restos mandibulares de

Henosferus molus, encontrados en el Jurasico

de Chubut. |

|

Ilustración de protomamifero,

que podía asemejarse a

Henosferus molus.

Ilustración Jorge Blanco. |

Mamífero primitivo.

Fue un

diminuto mamífero que convivió con dinosaurios del jurásico, hace

unos 170 millones de años. Conocidos a partir de tres restos

mandibulares. Podríamos imaginarlo como un pequeño ratón, aunque no

tienen ningún parentesco con los roedores. Henosferus

perteneció a un grupo de mamíferos en su mayoría extintos, los australosfénidos,

incluye especies en su mayoría extintas; de hecho, sólo se reconocen

cinco especies vivas (el ornitorrinco y los equidnas) distribuidas

por Australia y Nueva Guinea, aunque se han

encontrado fósiles en Argentina y Madagascar. Henosferus

se caracteriza por su fórmula dentaria compuesta por 4 incisivos, 5

premolares y 3 molares. El grupo se caracteriza por la existencia

de molares tribosfénicos tanto en las crías de ornitorrinco como en

los fósiles de otros monotremas y de ausktribosfénidos. Si bien,

ésta era una característica que tradicionalmente venía aplicándose a

los terios Los fósiles de Henosferus fueron

encontrados en Chubut en la región cercana a la aldea escolar de

Cerro Cóndor y actualmente están depositados en la colección del Mef

(Museo Egidio Feruglio).

Tharrias

feruglioi.

Bordas 1943.

|

|

|

|

|

Fósil de Tharrias sp.

(*). |

Pez semionotido de Sierras Las Quijadas, provincia de San Luís.

(*). |

Pez Teleosteo (*). |

Peces.

Durante el Jurásico ocurrieron dos de las

radiaciones más importantes de vertebrados pisciformes: la de los

Neoselachii y la de los Teleostei. De hecho, se constituyó en un

momento de diversificación y origen de muchos de los grandes grupos

actuales Descubiertos

en las proximidades de Cerro Cóndor en el Rió Chubut, Argentina.

Hubo una gran actividad volcánica durante el Jurasico, donde se

pueden hallar miles de fósiles de peces Teleósteos fosilizados que

vivieron en un antiguo lago, los cuales repentinamente quedaron

sepultados por varias toneladas de cenizas volcánicas que cayeron

al agua. Las improntas perfectamente conservadas de estos animales

permiten comprobar las similitudes que poseen con las formas

actuales, a pesar de un intervalo de 150 millones de años que han

transcurrido desde que murieron en estas regiones de Patagonia y

Cuyo.

Aparentemente estas formas de peces fueron tan exitosas en su poder

adaptativo en el medio ambiente que no tuvieron que codificar su

biología a lo largo de varios millones de años hasta la

actualidad, manteniendo la estabilidad de sus genes, preservando

formas y tamaños a pesar de las miles de generaciones que pasaron

por este tiempo. La especie destacada entre otras es

Tharrias feruglioi, incluido entre los peces teleósteos (Teleostei) son una de

las tres infraclases de la

clase

Actinopterygii de

peces óseos. Agrupa a

peces de esqueleto óseo con vértebras completas y bicóncavas,

cola homocerca,

escamas cicloideas o

ctenoideas, y

vejiga natatoria habitualmente presente. Carecen de

espiráculos, sus corazones están provistos de un bulbo aórtico

que depende de la misma aorta y sus intestinos no tienen válvula

espiral.

En este grupo se integran la mayoría de peces comunes. Por otro

lado, en Argentina, los peces

marinos jurásicos se encuentran representados en localidades de las

provincias de Mendoza y Neuquén emplazadas dentro de la Cuenca

Neuquina en dos formaciones (Picún Leufú y Vaca Muerta). Los peces

hallados fueron estudiados preliminarmente por Dolgopol de Saez,

quien distinguió nuevas especies fundadas en material pobremente

preservado. Estas designaciones fueron cuestionadas posteriormente.

Actualmente, nuevos materiales han sido colectados. Entre los que se

pueden mencionar osteictios (teleósteos, catúridos, paquicórmidos,

semionótidos, aspidorrínquidos y posibles celacántidos) y

condrictios (batomorfos e hidodóntidos). Otros sinónimos;

Luisiella feruglioi, Leptolepis feruglioi y

Luisiella inexcutata. Otras especies relacionadas;

Oligopleurus groeberi y Coccolepis groeberi.

Leptolepis

argentinus.

Dolgopol, 1939.

|

|

|

|

|

Leptolepis sp exhibido en el Museo de La Plata. |

Fósiles posiblemente de

Leptolepis en el Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |

Leptolepis sp exhibido en el Museo de La Plata. |

Peces.

Es

un género extinto de

peces teleósteos que vivieron

desde el Jurásico

Medio hasta

el Cretácico Temprano.

El género es

uno de los primeros

géneros teleósteo

reconocido.

Leptolepis era de unos 30

centímetros de largo,

y se parecía a un arenque

moderno, aunque no era

un pariente cercano de

esos peces. Fue el primer pez con un verdadero esqueleto.

Algunos géneros anterior

tales como

Pholidophorus tenía

esqueletos compuestas de

hueso y cartílago. Otro

desarrollo moderno en

Leptolepis

eran sus

escamas, que carecían de

la cobertura y que estaba

presente en géneros

anterior. Estos dos

desarrollos permitían una natación

más fácil, como

la columna vertebral ósea

era más resistente a

la presión causada por

los movimientos. Leptolepis

vivió en las escuelas

que proporcionarían una

cierta protección contra los depredadores,

mientras que las

criaturas alimentan

de plancton de la

superficie. Otro pez, Pelagosaurus

era un depredador

conocido del genero

Leptolepis, ya que

se encontró restos del

mismo en su estómago. Se

cree que se alimenta de

peces contemporáneos y

pequeños invertebrados. Otras especies conocidas;

Leptolepis

australis,

Leptolepis

patagonicus, Placopleurus primus,

Leptolepis

dubius y

Leptolepis

opercularis.

Condorlepis groeberi.

Bordas, 1943.

|

|

|

|

| Fósil del pez

Condorlepis groeberi.

Colección del MEF. . |

|

Posible

aspecto de

Condorlepis groeberi. (*). |

Peces.

Los peces de agua dulce del Jurásico son poco frecuentes y aun se

necesitan mas estudios para conocer más sobre ellos. Algunos buenos

ejemplos como Condorlepis groeberi provienen de la

Formación Cañadón Calcáreo en la provincia de Chubut. Este pez

teleósteo es abundante como así también el actinopterygian basal

mucho más raro, originalmente descrito como Oligopleurus

groeberi y actualmente se coloca generalmente en el género

Coccolepis groeberi. Una comparación de la fauna de

Almada con otras faunas de peces de agua dulce jurásico de

Gondwanana muestra similitudes cercanas con la fauna aproximadamente