|

Fósiles del Plioceno

de Argentina:

El

Periodo/Epoca Plioceno comprende entre los últimos 5 y 2,5 millones

de años de la tierra. En la Republica Argentina se encuentra

dividido en tres edades principales.

Sedimentos del Plioceno de Miramar.

|

|

La

edad mamífero "Montehermorense" comprende un lapso

intermedio entre el Mioceno tardío y el Plioceno temprano.

Tiene una antigüedad entre 6 y 4 millones de años. Los

depósitos sedimentarios afloran a unos 15 kilómetros al sur

de la localidad de Pehuen-co, Provincia de Buenos Aires,

Argentina. La edad "Chapadmalalense" es tal vez la más

importante del Plioceno por la abundancia de restos fósiles

y evidencias ambientales. Tiene entre 4 y 3,2 millones de

años y corresponden a sedimentos del litoral marítimo

pampeano, ubicados entre la ciudad de Mar del Plata y

Miramar, Provincia de Buenos Aires. Durante el Final del

Plioceno ocurrieron tres fenómenos naturales, los cuales

decidieron la suerte del 80 % de las especies

endémicas y autóctonas. Una de ellas fue el Gran Intercambio

Biótico Americano, que fue la migración de los mamíferos al

restablecerse la unión entre América del Norte y Sur,

provocando la llegada de la fauna invasora. Otro de los

fenómenos fue el impacto de un Asteroide, el cual ocurrió

hace 3,3 millones de años. Ha esto se le suma, hacia el

final del Plioceno, una estrella del grupo de estrellas O y

B de la Asociación estelar de Scorpius-Centaurus a unos 380

a 470 años luz de la Tierra, explotó como supernova, lo

suficientemente cerca de la Tierra como para provocar un

gran deterioro en la capa de ozono, lo que pudo haber sido

la causa de una extinción masiva en los océanos. Para ello

se basaron en las anomalías del isótopo de esa época

encontradas en los fondos oceánicos. <<

Principales sitios

de Argentina. |

|

Recientemente se incluyó la edad

"Marplatense", la cual se encuentra dividida en tres sub-edades

(sanandresense, vorohuense y barrancalobense) que tienen una

antigüedad entre 3,2 y 1,9 millones de años, ubicadas

principalmente al sur de la ciudad de Mar del Plata hasta

Miramar. En el continente se produjo un evidente

desplazamiento de distintos grupos de vertebrados hacia

condiciones más favorables existentes al norte de Patagonia.

A partir del Plioceno el registro fósil pertenece

exclusivamente a algunas localidades del norte y centro del

territorio argentino, a diferencia de las anteriores (del

Mioceno al Paleoceno) que se encontraban principalmente en

Patagonia. Existía un gradiente decreciente de humedad en

dirección al oeste. En el territorio se desarrollaron las

llanuras, con extensas praderas bajo un clima templado -

cálido y húmedo. Ingresaron provenientes de Norteamérica

numerosas especies de carnívoros placentarios.

Posteriormente al elevarse las Sierras Pampeanas se produce

una "sombra de lluvias" al este de las mismas, con lo cual

se produjo la desertización de las áreas sub-andinas. Este

periodo coincide con un deterioro en el clima, con un

enfriamiento a nivel global, fenómenos de glaciaciones, un

aumento en el gradiente térmico latitudinal, y un descenso

en el nivel del mar, lo que provoco la disminución de

especies. |

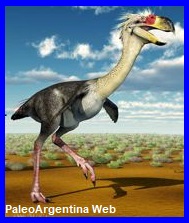

Mesembriornis

milneedwardsi.

Moreno, 1889.

|

Tizziana

Magnussen, con el cráneo y pico

Mesembriornis milneedwardsi

en el Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |

Ave

Carnívora.

Como ya se había aclarado

anteriormente, las aves carnívoras, tanto corredoras como voladoras,

alcanzaron durante el Terciario dimensiones extraordinarias y se

convirtieron en los principales depredadores debido a la ausencia de

mamíferos competidores de gran tamaño. Mesembriornis

milneedwardsi fue un ave corredora y carnívora que superaba los 1,8

metros de altura. Sus restos fósiles fueron hallados por primera vez

en la Farola de Monte Hermoso (Montehermosense–Chapadmalalense) por

Moreno y Mercerat en 1891, y depositados en el Museo de La Plata.

Posteriormente, en 1908, se colectó un esqueleto casi completo

procedente de la misma zona, actualmente preservado en el Museo

Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires. La punta del pico

dirigida hacia abajo, similar a la de las aves rapaces, revela

hábitos carnívoros; sus principales presas habrían sido animales de

talla media y pequeña, como Paedotherium o

Pseudotypotherium, a los que perseguía hasta alcanzarlos

para golpearlos con el pico y, una vez detenidos, sujetarlos con sus

poderosas patas, clavando las garras hasta someterlos por completo.

No desaprovechaba la carroña, especialmente durante períodos de

escasez. Sus alas eran muy reducidas y con musculatura atrofiada, lo

que le impedía volar. El cráneo superaba los 45 centímetros de

longitud. Se extinguió durante el Plioceno, hace unos 3 millones de

años, sin dejar representantes actuales; su nicho ecológico fue

luego ocupado por numerosos mamíferos placentarios que ingresaron al

continente tras la formación del istmo. Algunos restos proceden de

sedimentos de Monte Hermoso y Barranca de los Lobos. La especie

Hermosiornis rapax podría corresponder a Mesembriornis milneedwardsi

según algunos estudios. Géneros y especies

relacionados: Psilopterus

colzecus, Palaeopsilopterus itaboraiensis, Chunga incerta,

Hermosiornis australis y

Hermosiornis rapax.

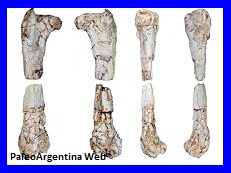

Psiloterus s.p.

Moreno y Mercerat, 1891.

| |

|

|

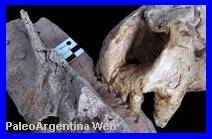

Cráneo de Psiloterus sp

en el Museo de Cs Nat. de Miramar.

|

|

|

Ave Carnívora.

Es un género

extinto de forusrácidos (“aves del terror”) que vivió desde mediados

del Oligoceno hasta fines del Mioceno en Argentina. En comparación

con otros forusrácidos, sus representantes eran relativamente

pequeños y gráciles. Un cráneo hallado en las cercanías de la ciudad

de Miramar pertenece a uno de los últimos integrantes de la

subfamilia Psilopterinae y procede del Plioceno tardío, hace unos 3

millones de años, correspondiente a la Edad Chapadmalalense de la

provincia de Buenos Aires, aunque los registros más antiguos del

género provienen del Mioceno temprano–medio (Santacrucense) de

Patagonia. El cráneo conserva una longitud aproximada de 23

centímetros sin el pico. A pesar de no encontrarse completo y haber

sido sepultado en condiciones ambientales desfavorables, presenta

una característica excepcional: la preservación de la esclerótica

ocular, formada por delicados huesecillos ubicados en la órbita.

Asimismo, se observan marcas atribuibles a un par de caninos en su

superficie superior. Esta ave habría alcanzado una altura cercana a

1,6 metros. En la actualidad existen representantes emparentados con

esta familia en Argentina: los dos únicos miembros de la familia

Cariamidae, la chuña de patas rojas (Cariama cristata),

de unos 95 cm de altura, y la chuña de patas negras (Chunga

burmeisteri), de aproximadamente 78 cm. Su dieta incluía

principalmente pequeños mamíferos como Paedotherium o

Dasypus, aunque existía una amplia diversidad de

presas disponibles en ese momento. Especies y especies

relacionadas: P. bachmani, P.

lemoinei, P. affinis y P. colzecus.

Heterorhea dabbenei.

Rovereto, 1914.

|

|

|

Pata recreada completa de un Rheiforme,

en el Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |

Aspecto

de Heterorhea. Por MarMag.2025. |

Ave.

Rheiformes.

Se trata de un ave del orden Rheiformes, nombre que

reciben dos aves sudamericanas similares al avestruz, emparentadas con

el género Rhea del Pleistoceno y con el ñandú actual. Era

de mayor tamaño que los representantes actuales de Sudamérica y, al

igual que ellos, poseía tres dedos en cada pata. La cabeza y el cuello

estaban completamente cubiertos de plumas. La cola no se encontraba

desarrollada, pero presentaba largas plumas que colgaban y cubrían la

parte posterior del cuerpo. Probablemente incubaban los huevos de manera

similar a las formas actuales, en las que varias hembras utilizan un

mismo nido y un solo macho puede incubar hasta 50 huevos, aunque este

comportamiento no puede confirmarse con el registro fósil.

Heterorhea era un corredor veloz gracias a sus largas patas y a

la proporción de sus huesos, que le permitían alcanzar altas

velocidades. Es posible que se desplazara en grupos familiares, salvo

durante la época reproductiva, cuando se congregaría en grandes

bandadas, volviéndose más vulnerable frente a depredadores marsupiales.

Su dieta habría sido variada, incluyendo pastos, insectos y frutos.

Aunque se trata de un género poco frecuente, algunos restos proceden del

Terciario bonaerense y tucumano, representados por huesos aislados y

cáscaras de huevo atribuidas tentativamente a Heterorhea.

El primer registro, en 1914, se basó en un tarsometatarso proveniente de

la Formación Monte Hermoso, y posteriormente se describió un nuevo

género y especie a partir de un fémur hallado en los mismos niveles de

los barrancos de Monte Hermoso (provincia de Buenos Aires). Estos

constituyen los únicos registros pliocenos conocidos y corresponden a

formas más grandes y robustas que los géneros actuales de Rheiformes.

Géneros y especies relacionados: Heterorhea

dabbenei, Rhea anchorenensis, Rhea americana, Rhea fossilis y

Pterocnemia pennata.

Nothura parvula.

Tambussi, 1989.

|

Restos fósiles del humero y

sacro de un Nothura s.p, del Plioceno de Miramar.

Museo de Ciencias Naturales de Miramar y reconstrucción por

MarMag.2025. |

Ave,

Ratites.

Los tinámidos son aves terrestres cuyo

registro fósil se conoce principalmente en el Plioceno y Pleistoceno

de Argentina. La familia Tinamidae es endémica de la región

Neotropical y, vulgarmente conocidos como inambúes, se caracterizan

por su escasa capacidad de vuelo y hábitos terrícolas. Si bien se

han hallado restos fósiles en Brasil y Perú, la mayor parte del

registro procede de Argentina, donde el resto más antiguo fue

descubierto en el Mioceno tardío de la provincia de La Pampa. Los

tinamúes pertenecen a los Paleognathae, tradicionalmente divididos

en dos linajes: tinamúes y ratites; a diferencia de estas últimas,

los tinamúes conservaron la capacidad de volar. Probablemente

presenten un aspecto similar al de los ancestros voladores de las

ratites. Estas últimas se distribuyen en Nueva Zelanda (kiwis),

África (avestruces), América (ñandúes) y Australia y Nueva Guinea (emúes

y casuarios), mientras que los tinamúes son exclusivos del

Neotrópico. Las relaciones filogenéticas dentro de los paleognatos

han sido debatidas durante décadas, existiendo consenso únicamente

sobre la monofilia del grupo, la de los tinamúes y la del clado emú-casuario.

Respecto a su radiación evolutiva, se proponen dos hipótesis: una

sugiere una diversificación gondwánica durante el Cretácico, con la

posterior deriva continental explicando la distribución actual; la

otra plantea una radiación posterior al evento de extinción

Cretácico–Paleógeno, a partir de ancestros voladores, de los cuales

sólo los tinamúes conservaron esa capacidad. El género Nothura

Wagler, 1827 incluye actualmente cinco especies que habitan

ambientes abiertos con parches de vegetación arbórea en Sudamérica.

Solo se conocen dos especies fósiles: Nothura parvula

Tambussi, 1989 del Plioceno, y Nothura paludosa

Mercerat, 1897 del Pleistoceno, ambas halladas en la provincia de

Buenos Aires.

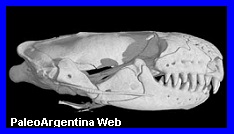

Vultur messii.

Degrange, F. et al. 2023.

|

|

|

|

|

Femur de Vultur messii,

del Plioceno de Catamarca. |

|

Aspecto del cóndor

Vultur messii. Por Santiago Druetta. |

Ave. El registro fósil de cóndores (Aves,

Cathartiformes) en América del Sur es escaso y, particularmente en

Argentina, la mayoría de los restos asignados a este grupo han sido

objeto de debate. La presencia de una especie fósil del género

Vultur, recuperada de depósitos de casi 5 millones de años de

antigüedad, coincide con el levantamiento de los cerros pampeanos y

de los Andes, así como con el inicio de la aridificación regional.

La existencia de cadenas montañosas incipientes sugiere que el

centro de origen de este género estaría vinculado a la cordillera de

los Andes, lo que implica una llegada temprana y una posterior

diversificación de los cóndores en Sudamérica. En la actualidad, el

género Vultur está representado únicamente por

Vultur gryphus, el cóndor andino, considerado el ave

voladora más grande del mundo por la combinación de un peso cercano

a los 15 kg y una envergadura de hasta 3,3 metros. Es principalmente

carroñero y prefiere cadáveres de gran tamaño, como los de ciervos o

ganado. Alcanza la madurez sexual entre los cinco y seis años y

nidifica en formaciones rocosas inaccesibles, a altitudes de entre

3000 y 5000 metros sobre el nivel del mar. La posición taxonómica

exacta del cóndor andino y de las restantes especies de buitres del

Nuevo Mundo continúa siendo debatida, ya que, aunque similares en

apariencia y función ecológica a los buitres del Viejo Mundo,

evolucionaron de ancestros distintos. Una nueva especie fósil fue

hallada en afloramientos geológicos del noroeste argentino y

homenajea al futbolista Lionel Messi, a casi un año de la histórica

obtención de la Copa del Mundo.

Ceratophrys ameghinorum.

Fernicola, 2001.

|

Esqueleto de

un Ceratophrys ornata viviente en el MACN.

Cráneo de

Ceratophrys ameghinorum y reconstrucción en vivo.

Museo de Ciencias Naturales Punta Hermengo de

Miramar. |

Anfibio. Anura.

Los escuerzos del género

Ceratophrys conforman un peculiar grupo de anuros

neotropicales caracterizados por su notable robustez corporal y una

cabeza desproporcionadamente grande. Actualmente se reconocen seis

especies vivientes asignadas a este género, de las cuales solo dos

se distribuyen en la República Argentina. En las regiones chaqueña y

central del país se encuentra Ceratophrys cranwelli

Barrio, 1980, mientras que Ceratophrys ornata Bell,

1841 restringe su distribución a la región pampeana. Estos animales

poseían una cabeza ancha, hidrodinámica y cubierta por ásperas

molduras óseas; las mandíbulas eran amplias y semicirculares,

provistas de una hilera de pequeños dientes aserrados, con ocho

dientes premaxilares y entre 30 y 40 maxilares, mientras que la

mandíbula inferior carecía de dentición pero presentaba un borde

extremadamente afilado. Excavaban cuevas utilizando tubérculos

córneos de bordes agudos presentes en las patas posteriores.

Probablemente se desplazaban con torpeza en tierra firme, pero en el

agua eran rápidos y eficientes depredadores, capaces de capturar

pequeñas aves, mamíferos, insectos, peces e incluso individuos

juveniles de su propia especie. El registro fósil de este grupo es

muy escaso; sin embargo, recientemente se realizaron hallazgos

significativos al norte de la ciudad de Miramar, incluso dentro de

una crotovina junto a otros vertebrados del Plioceno superior. El

resto más antiguo de la subfamilia Ceratophryinae corresponde a

W. gerholdi del Mioceno medio de Ingeniero Jacobacci,

noroeste de Río Negro, considerado afín al género Ceratophrys.

Recién en el Plioceno tardío reaparecen registros fósiles de esta

subfamilia en el sur de la provincia de Buenos Aires (Monte Hermoso,

Formación Montehermosense). Los primeros hallazgos fueron realizados

por Ameghino en 1899, quien los asignó a Ceratophrys prisca.

Durante el Plioceno se registra Ceratophrys sp. tanto

en el noroeste argentino (Catamarca) como en el sur bonaerense. La

fauna de la región subandina de este período presentaba un marcado

carácter subtropical, lo que sugiere condiciones ambientales

similares a las actuales del oeste del distrito chaqueño, que

aparentemente también se extendían hacia el sudoeste bonaerense. El

levantamiento final de las Sierras Pampeanas durante el Plioceno

tardío habría bloqueado los vientos húmedos del nordeste, provocando

la desertificación de las áreas occidentales. En el Piso

Chapadmalalense se registran ejemplares diploides en Miramar, Punta

Lobería y Punta Vorohué, y tetraploides en Quequén Salado y

Chapadmalal. En el Piso Barrancalobense, hacia el final del

Plioceno, se documenta un fósil diploide. Durante el Pleistoceno, a

lo largo de la costa atlántica, se hallaron nuevos restos asignados

a Ceratophrys (Piso Ensenadense). También se conocen materiales del

Pleistoceno superior de Bolivia, en Ñuapua y Tarija, así como restos

coetáneos de Brasil, en Lagoa Santa, Minas Gerais.

Salvator (Tupinambis) teguixin.

Daudin, 1802.

|

|

|

|

|

Fragmento de

cráneo y maxilar de Tupinambis exhibido en el Museo de

Ciencias Naturales

de Miramar. |

|

Reconstrucción en vivo del genero Tupinambis teguixin

del Plioceno pampeano.

Por MarMag.2025. |

Reptil

Squamata.

Es el lagarto de mayor

tamaño de la familia Teiidae, registrado desde el Mioceno temprano de

Patagonia y con presencia continua en Argentina durante todo el Mioceno,

extendiéndose hasta el Holoceno. Los reptiles escamosos (Squamata)

constituyen el segundo grupo más numeroso de vertebrados terrestres, con

más de 8200 especies, superados únicamente por las aves; sin embargo,

pese a su actual diversidad y abundancia, han sido tradicionalmente

relegados en la literatura paleontológica. En la actualidad, el género

Tupinambis, hoy reconocido como Salvator sp.,

está representado por al menos seis especies: T. duseni, T.

longilineus, T. merianae, T. quadrilineatus, T. rufescens y T. teguixin,

todas restringidas al territorio sudamericano al este de los Andes.

Recientemente fue descripta una forma extinta, T. uruguaianensis,

procedente del Pleistoceno de Brasil, de mayor tamaño que cualquiera de

las especies actuales. En 1914, Rovereto describió cuatro especies

fósiles de Tupinambis (T. preteguixin, T. prerufescens, T.

brevirostris y T. multidentatus) provenientes de Monte Hermoso,

a unos 60 km al este de Bahía Blanca, sobre la costa atlántica del sur

bonaerense. Su registro paleontológico en sedimentos pampeanos se

extiende desde el Mioceno tardío hasta el Holoceno temprano, aunque su

mayor abundancia corresponde al final del Plioceno. Se caracterizaba por

una marcada diferenciación dentaria, con incisivos, dientes caniniformes

y otros aplanados similares a molares. Podía superar el metro de

longitud total, aunque la cola representaba más de la mitad del cuerpo.

Los machos presentaban la cabeza más ancha debido al desarrollo de los

músculos mandibulares. Su dieta incluía anfibios, gusanos, reptiles y

pequeños mamíferos, como cricétidos y algunos marsupiales. Sus restos

aparecen ocasionalmente articulados dentro de paleocuevas excavadas por

el propio animal o reutilizadas tras haber sido realizadas por otros

vertebrados. Importantes hallazgos para la paleofauna pampeana proceden

del “Uquiense” del arroyo Las Brusquitas y Barranca de los Lobos, así

como de sedimentos modernos y sitios arqueológicos. En la región

pampeana se lo registra en las formaciones Monte Hermoso, Chapadmalal y

Vorohué.

Amphisbaena sp.

Linnaeus, 1758.

|

|

|

|

| Cráneo de un

Amphisbaena (*). |

Vértebra del Plioceno

encontrada cerca de Miramar. (autores). |

Aspecto de un

Amphisbaena (*). |

Reptil

Squamata.

Es un género de

reptiles anfisbénidos de la familia Amphisbaenidae, comúnmente conocidos

como culebras de dos cabezas, morronas o lagartijas gusano. Estas

especies presentan un cuerpo cilíndrico, sin extremidades, con una cola

corta y redondeada poco diferenciada del resto del cuerpo; la cabeza

también es redondeada y apenas distinguible, con ojos pequeños

semiocultos bajo la piel y sin aberturas auditivas externas. La piel

está conformada por anillos subdivididos en pequeñas escamas

cuadrangulares. Las especies del género Amphisbaena pasan

la mayor parte de su vida bajo tierra, excavando galerías en busca de

alimento, compuesto principalmente por insectos y otros invertebrados

del suelo. Restos fósiles de Amphisbaena sp. fueron

identificados en sedimentos chapadmalalenses (Plioceno temprano–medio)

en las cercanías de la ciudad de Miramar, constituyendo hasta el momento

el registro más antiguo del grupo en América del Sur. En la región

costera de Miramar se encuentra actualmente A. angustifrons,

mientras que A. heterozonata habita áreas próximas, por lo que la

presencia del género en el Plioceno resulta coherente con su

distribución actual.

Phrynops sp.

Schweigger, 1812.

|

|

|

|

|

Placas del caparazón de Phrynops,

del Plioceno de la prov. de Entre Ríos. Museo de La Plata. |

Cráneo de un ejemplar

actual de Tortuga de laguna del genero Phrynops. (*) |

Aspecto del Quelonio Phrynops geoffroanus.

Por MarMag.2026 |

Reptil Testudines.

El género Phrynops está

registrado desde el Mio-Plioceno de Argentina y el Mioceno superior

de Uruguay. Los antecedentes fósiles atribuidos a este género se

restringen, por el momento, a sedimentos del noroeste argentino

(Catamarca y Tucumán), a la región mesopotámica argentina y al

departamento de San José, en Uruguay. También se mencionan restos

asignables a Phrynops en sedimentos pleistocenos del

Carcarañá, provincia de Santa Fe. Desde mediados del siglo XIX, la

existencia de placas fósiles y material fragmentario fue señalada

por Bravard, Burmeister y Ambrosetti, quienes realizaron

determinaciones específicas pese a la fragmentación del material.

Wieland, en 1923, citó para la región del Paraná a

Parahydraspis paranaensis como un nuevo taxón de pleurodiro,

aunque posteriormente Mlynarski lo consideró sinónimo de

Phrynops geoffroanus. En el Mesopotamiense se han registrado

numerosas tortugas, principalmente de la familia Chelidae y del

género Phrynops. Los quélidos, considerados excelentes

indicadores paleoambientales, sugieren condiciones subtropicales y

húmedas, con ambientes bajos, inundables y con abundante vegetación,

lo que explica la elevada diversidad de tortugas acuáticas y otros

reptiles en estas regiones.

Colubridae.

Oppel, 1811.

|

|

|

|

|

Vértebras y costillas de un

Colubridae recreados in situ. Museo de Miramar. |

Vértebra del

Pleistoceno. Museo de San Pedro. Prensa. |

Aspecto del

pequeño Colubridae. (*). |

Reptil, Serpentes.

Los

colúbridos o culebras (familia Colubridae) constituyen un amplio

grupo de serpientes caracterizadas por presentar la cabeza

recubierta por grandes escamas dispuestas de forma típica. Las

escamas dorsales y laterales del cuerpo son aproximadamente

romboidales, mientras que en la región ventral poseen una única fila

de escamas ensanchadas. Generalmente son diurnas, con ojos bien

desarrollados y pupila usualmente circular. Los registros fósiles de

serpientes en depósitos pliocenos son extremadamente escasos y

suelen consistir en elementos aislados, como vértebras o costillas,

razón por la cual resulta más apropiado referirse a la familia

Colubridae en lugar de asignaciones genéricas o específicas. El

origen de la fauna colubrídica sudamericana se ha interpretado

tradicionalmente como resultado de un ingreso pasivo desde América

del Norte, previo al establecimiento definitivo del puente

centroamericano, probablemente durante el Mioceno temprano o incluso

antes. Algunos hallazgos relevantes proceden de la Formación

Chapadmalal, en la localidad fosilífera de Las Brusquitas, a unos 5

km al norte de la ciudad de Miramar. Estos ofidios resultan de gran

importancia para la paleontología, ya que permiten realizar

inferencias paleoambientales. Al igual que sus parientes actuales,

se habrían alimentado de pequeños vertebrados y principalmente de

insectos.

Bothrops

alternatus. Duméril, Bibron & Duméril,

1854.

|

|

|

|

|

Vértebras fósiles de Bothrops encontradas en el

Plioceno de Monte Hermoso, comparadas con las vértebras de

una Yarará viviente. |

|

Aspecto de Bothrops,

del Plioceno bonaerense, indistinguible de

Bothrops alternatus. Por MarMag.2025. |

Reptil, Serpentes.

Dentro de Colubroidea, el grupo

monofilético de serpientes más avanzadas, en Sudamérica están

representadas actualmente las familias Elapidae, Colubridae y

Viperidae. En relación con esta última, en años recientes se han

intensificado los estudios sobre la sistemática y evolución

biogeográfica de géneros como Crotalus, Lachesis, Bothriopsis,

Bothriechis y Bothrops. Este último incluye

serpientes de mediano a gran tamaño, de cuerpo robusto, que pueden

alcanzar alrededor de 1,5 metros de longitud y habitaron el Plioceno

bonaerense en ambientes abiertos, cerrados y de pastizal. Al igual

que sus representantes actuales, eran altamente venenosas y se

alimentaban de pequeños mamíferos. Un equipo conjunto del LACEV, la

Fundación Azara y el Museo Municipal “Carlos Ameghino” de Mercedes

dio a conocer restos fósiles correspondientes a una serie de once

vértebras del tronco de una especie indistinguible de Bothrops

alternatus (yarará grande o víbora de la cruz). Este

hallazgo, procedente de la Farola de Monte Hermoso, en la provincia

de Buenos Aires, constituye el registro más antiguo conocido de

yararás en el continente. Hace unos 3 millones de años, la región

estaba habitada por manadas de megamamíferos como gliptodontes y

perezosos gigantes, junto con fauna típica de ambientes chaqueños,

como chuñas, escuerzos, boas de las vizcacheras y pecaríes. Hacia

los 2,5 millones de años, el clima se volvió más frío y seco,

marcando el inicio del Pleistoceno y provocando el desplazamiento

progresivo de esta fauna hacia latitudes más septentrionales.

Estudios de ADN mitocondrial sugieren que el primer vipérido habría

ingresado a Sudamérica durante el Mioceno, entre 23 y 10 millones de

años atrás, utilizando un puente terrestre entre América Central y

del Sur; este ancestro, denominado Protobothrops,

habría dado origen a todas las especies actuales de Bothrops,

en concordancia con el ingreso documentado de diversos linajes de

mamíferos durante ese mismo intervalo temporal.

Trigodon gaudryi.

Ameghino, 1887.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cráneo y Mandíbula de Trigodon,

exhibido en el Museo de La Plata. Hallado en Monte Hermoso,

Prov. Buenos Aires. |

Cráneo de un genero afín,

Paratrigodon s.p. Prov. Buenos Aires. Museo de La Plata. |

Aspecto de la cabeza de

Trigodon. Por

MarMag.2025. |

Mamífero

Notoungulado.

Es el último género

gigante de los Haplodontheriinae, al menos en la región pampeana.

Fue uno de los representantes del orden Notoungulata, un grupo que

se diversificó en América del Sur colonizando una amplia variedad de

ambientes. Existió desde hace aproximadamente 11,6 millones de años

hasta hace 3 millones de años, durante el Mioceno superior y el

Plioceno. Se trataba de animales de patas y cuello cortos, que aún

no habían desarrollado una cruz en forma de joroba como los

toxodontos posteriores. Presentaban adaptaciones semiacuáticas y se

alimentaban de vegetación abundante en las orillas de cuerpos de

agua. La presencia de una gran fosa en el cráneo de este gigantesco

animal llevó a los paleontólogos a suponer que poseía un cuerno

córneo curvado, utilizado para defenderse de los carnívoros de su

época, como las grandes aves corredoras y los marsupiales de caninos

muy desarrollados. Su cuerpo era voluminoso y macizo, cubierto por

una piel gruesa. Las extremidades, cortas y robustas, no estaban

adaptadas para la carrera. Su peso se estima entre 1,5 y 2

toneladas. Los principales restos provienen de los acantilados

marítimos de la costa bonaerense y de algunos sitios del interior de

la provincia de Buenos Aires. Se extinguió a fines del Plioceno,

siendo reemplazado ecológicamente por Toxodon, muy abundante durante

el Pleistoceno, y es considerado un fósil característico de la Edad

Montehermosense. Su distribución incluyó la ladera oriental de los

Andes en Bolivia y Perú, las llanuras de Uruguay, la Formación

Solimões en el alto río Acre (Brasil) y la provincia de Buenos Aires

(Argentina). Géneros y especies

relacionados: Toxodon chapalmalensis, Toxodon

darwini, Toxodon ensenadensis, Toxodon platensis, Toxodon gezi,

Toxodon gracilis, Xotodon prominens, Xotodon ambrosetti, Trigodon

minus, Alitoxodon vetustum, Mixotoxodon larensis y

Nonotherium hennigi.

Paedotherium typicum.

Ameghino, 1887.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Esqueleto

preservado en el Museo "Punta Hermengo" de Miramar. |

Cráneo y

mandíbula en el Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |

Reconstrucción en vivo.

Por MarMag.2025. |

Mamífero

Notoungulado.

Paedotherium

fue el representante más pequeño de un

grupo particularmente abundante. Sus dimensiones y aspecto en vida

recuerdan a la liebre patagónica o mara (Dolichotis australis).

Presentaba un cráneo corto y robusto, con cierta semejanza al de los

roedores, incisivos muy prominentes de crecimiento continuo, cortos

y cincelados, ausencia de caninos, y premolares y molares alargados,

bilobulados, seis por cada mitad del maxilar y la mandíbula. Poseía

órbitas grandes, lo que sugiere hábitos crepusculares o nocturnos,

así como un aparato auditivo muy desarrollado, indicativo de

posibles costumbres terrestres y subterráneas. Los miembros

anteriores eran digitígrados, mientras que los posteriores, más

largos, eran plantígrados. Se alimentaba de vegetación abrasiva,

dura y rugosa, y probablemente vivía en madrigueras excavadas por el

propio animal. Fue una especie muy exitosa, con una distribución

temporal que abarca desde el Mioceno hasta el Pleistoceno inferior.

Su extinción se asocia a cambios ambientales que afectaron

drásticamente a sus poblaciones. Es uno de los notoungulados mejor

conocidos de la región pampeana debido a la abundancia de sus restos

fósiles, particularmente en las edades Montehermosense y

Chapadmalalense. Algunos investigadores sostienen que

Paedotherium typicum y Paedotherium insigne

serían descendientes del representante mioceno Paedotherium

minor. Géneros y especies

relacionados: Paedotherium typicum,

Paedotherium bonaerense, Paedotherium insigne y

Tremacyllus impressus.

Xotodon catamarcensis.

Ameghino, 1887.

|

|

|

|

| Cráneo de

Xotodon del Plioceno de Catamarca. Ejemplar depositado en

Museum für Naturkunde, Berlin. . |

|

Posible

aspecto del toxodontido Xotodon. (*). |

Mamífero

Notoungulado. Fue

un género perteneciente a la familia extinta del suborden Toxodonta,

dentro del también extinto orden de ungulados sudamericanos

Notoungulata. El ejemplar descubierto en el Plioceno de Catamarca

correspondía a un gran herbívoro, de tamaño comparable al del actual

rinoceronte negro, con tres dedos en cada pata. La radiación

adaptativa de los ungulados paleocenos de América del Sur fue

temprana y rápida, lo que dificulta la elaboración de modelos

filogenéticos completamente explicativos. Derivados de pequeños

herbívoros primitivos sin competidores, evolucionaron de manera

independiente y aislada del resto de los ungulados durante gran

parte del Cenozoico. Los mamíferos originarios de Sudamérica

evolucionaron en un contexto de continente-isla. Hacia 1900,

Florentino Ameghino inició un extenso catálogo que incluye

clasificaciones, estudios comparativos y descripciones de más de

9000 animales extintos, muchos descubiertos por él mismo. Los

notoungulados comprenden más de 100 géneros agrupados en cuatro

subórdenes. Los ungulados sudamericanos representan un caso de

aislamiento geográfico tan notable como el de los marsupiales

australianos. Los meridiungulados, comúnmente denominados ungulados

sudamericanos, incluyen a los toxodóntidos, animales con dientes de

coronas excepcionalmente altas y curvadas, con raíces abiertas de

crecimiento continuo que compensaban el desgaste producido por el

consumo de hierbas duras de la pampa. Otros géneros y

especies relacionados son

Pericotoxodon, Trigodon, Toxodon, Nesodon, Adinotherium,

Haplodontherium y Dinotoxodon.

Seudotypotherium hystatum.

Cabrera, 1904.

|

|

|

|

|

Cráneo de Pseudotypotherium

s.p del Plioceno de la Prov. de Buenos Aires. Museo de La

Plata. |

|

Posible aspecto de Pseudotypotherium. (*). |

Mamífero

Notoungulado.

Se trata de un mamífero notoungulado perteneciente a

una antigua estirpe que evolucionó a partir del Paleoceno

sudamericano. Era un animal de tamaño mediano, ligeramente mayor que

una oveja actual, con una cola algo más larga, patas relativamente

desarrolladas y una cabeza cuya fórmula dentaria recuerda a la de

los roedores. Presentaba un cuello corto, un cuerpo robusto y, en el

extremo de sus patas, garras muy conspicuas. Su dieta era herbívora,

basada principalmente en pasturas y hojas, abundantes en la llanura

pampeana. Sus hábitos podrían compararse con los del carpincho o

capibara, siendo cursorial y semiacuático. Es característico de la

Edad Montehermosense, y en áreas comprendidas entre el sur de Mar

del Plata y el norte de Miramar se han recolectado numerosos restos

fósiles asignables a este género. Géneros y especies

relacionados: Protypotherium antiquum, Typotheriopsis

chasicoensis, Protypotherium australe, Pseudotypotherium histatum

y Mesotherium cristatum.

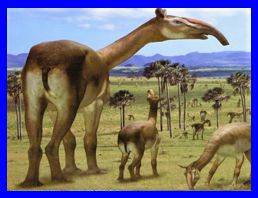

Promacrauchenia

chapadmalense.

Kraglievich,

1930.

|

|

|

|

|

Craneo y parte del

esqueleto de Promacrauchenia, Colección Museo de

Ciencias Naturales de Miramar. |

Icnitas atribuidas a Macrauchenichnus

rector. Icnogenero de Promacrauchenia. Conicet de

Mendoza. |

Aspecto de un

Macraucheniidae (*). |

Mamífero

Litopterno. Es

un género extinto de mamíferos perteneciente a la familia

Macraucheniidae, dentro del orden Litopterna de los meridiungulados,

y de menor tamaño que Macrauchenia del Pleistoceno. Su

cuerpo recordaba al de un camélido, con una trompa corta, alcanzando

aproximadamente 1,6 metros de altura, 2,5 metros de longitud y un

peso cercano a una tonelada. Esta trompa habría funcionado como un

labio prensil, permitiéndole alimentarse, acondicionar el aire

inhalado y posiblemente permanecer parcialmente sumergido,

complementada por una lengua larga y prensil. Aunque compartía

numerosas adaptaciones morfológicas con los jiráfidos, no existía

parentesco entre ambos grupos. Los fósiles de Promacrauchenia

proceden de estratos miocenos y del Plioceno temprano de

Argentina. Los macrauquénidos evolucionaron en total aislamiento en

el continente sudamericano a partir de herbívoros primitivos. Los

promacrauquenios no estaban altamente especializados, poseían una

cola de tamaño medio, patas relativamente largas —aunque no tanto

como las de sus descendientes—, tres dedos por pata y un cerebro

bien desarrollado. Habitaban ambientes de matorral, alimentándose de

hojas, brotes, tallos, frutas, helechos y hongos, siendo capaces

incluso de consumir vegetación espinosa y coriácea. Tras su

extinción, su nicho ecológico fue ocupado por litopternos de mayor

tamaño y, en la actualidad, en parte por el guanaco. En la costa

norte del golfo San Matías, en Punta Bermeja (Río Negro), se

hallaron icnitas correspondientes al Plioceno temprano, con huellas

de hasta 4 cm de profundidad que se extienden a lo largo de 1,30

metros, atribuidas a macrauquénidos del género Promacrauchenia.

Otras especies relacionadas incluyen Epitherium laternarium,

Eoauchenia primitiva, Diplasiotherium robustum, Neolicaphrium recens,

Promacrauchenia antiqua, Promacrauchenia kraglievichi,

Promacrauchenia chapadmalense, Windhausenia delacroixi,

Pseudomacrauchenia yepesi y

Macraucheniopsis ensenadensis.

Eoauchenia primitiva.

Ameghino,

1889.

|

|

|

|

Algunos de los restos de un

proteroterio hallados en Termas de Río

Hondo. Museo Rincón de Atacama. |

Un grupo de

Eoauchenias

perseguidos por un ave del

terror.Por MarMag.2026 |

Mamífero

Litopterno. Se

trata de un mamífero de pequeño tamaño, superficialmente similar a

los caballos actuales, aunque sin parentesco alguno, perteneciente a

la familia Proterotheriidae, una estirpe primitiva originaria de

América del Sur. Durante aproximadamente 50 millones de años de

aislamiento casi total, los mamíferos de Sudamérica y la Antártida

evolucionaron en un contexto de continente-isla, extinguiéndose en

la Antártida antes que en Sudamérica debido al enfriamiento

climático y la glaciación iniciados hace unos 37 millones de años.

Los proteroterios constituyen uno de los ejemplos más claros de

convergencia adaptativa o evolución paralela, al desarrollar rasgos

similares a los caballos de otros continentes pese a su aislamiento

biogeográfico. Estos pequeños “falsos caballos” eran animales

gráciles, de lomo relativamente corto, extremidades alargadas con

pezuñas y un rostro no particularmente largo, con ojos grandes. En

conjunto, recuerdan más a gacelas u otros herbívoros pequeños o

medianos que a caballos modernos. Las proporciones de sus miembros

sugieren que habitaban ambientes más boscosos, lo que permite

realizar inferencias paleoambientales y paleoclimáticas. Un rasgo

compartido con los caballos es la presencia de un mecanismo de

trabado en la rodilla, que les habría permitido permanecer de pie

con menor gasto energético, característica propuesta para varios

mamíferos sudamericanos extintos. En 2015 se dieron a conocer los

primeros restos de esta familia en el Mio-Plioceno de la provincia

de Santiago del Estero, procedentes de la Formación Las Cañas, en

una de las márgenes del río Dulce, cerca de la localidad de Río

Hondo, y depositados en el Museo Municipal Rincón de Atacama. Otra

localidad clásica para el hallazgo de Eoauchenia primitiva es

Monte Hermoso, en la provincia de Buenos Aires. Otros géneros y

especies conocidas son Diplasiotherium robustum y

Epitherium laternarium.

Actenomys latidens.

Ameghino, 1888.

| |

|

|

|

|

|

|

Ejemplar en el Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |

|

Ilustración del extinto roedor Actenomys. Por MarMag.2025. |

Mamífero

Roedor. Fue un

roedor caviomorfo muy común en la región pampeana y considerado un

fósil guía. Se trata de un género extinguido a comienzos del

Pleistoceno, emparentado con el actual género Ctenomys

(tucos-tucos), ampliamente diversificado en Sudamérica.

Probablemente presentaba hábitos subterráneos, ya que sus restos

suelen hallarse en antiguas madrigueras. Su alimentación era

herbívora, basada principalmente en raíces y bulbos. Las

extremidades anteriores poseían falanges ungueales muy

desarrolladas, adaptadas a la excavación. El cuerpo era

relativamente corto pero ancho, con vértebras cervicales cortas y

escasa movilidad, por lo que Actenomys debía girar

completamente el cuerpo para mirar hacia atrás. Su tamaño duplicaba

ampliamente al de sus parientes actuales y, durante el Plioceno, fue

una presa frecuente de numerosos depredadores. En algunos casos, sus

dientes aparecen junto a huesos triturados dentro de excrementos

atribuidos a marsupiales y prociónidos. Su extinción estaría

asociada a la desaparición de otros taxones contemporáneos. Su

origen fue alóctono, con antecesores que habrían ingresado al

continente durante el Oligoceno medio. Se han recuperado centenares

de restos, incluidos esqueletos, cráneos y mandíbulas, en las

formaciones Chapadmalal y Vorohué, entre Mar del Plata y Miramar,

así como en otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Géneros

relacionados: Abolosia castellanosi, Ctenomys (Paractenomys)

chapadmalensis, Eucelophorus cabrerai, Phtoramys homogenidens,

Pseudoplateomys formosus, Actenomys latidens, Ctenomys talarum

y Xenodontomys ellipticus.

Phugatherium novum.

Ameghino, 1908.

|

|

|

Ramas mandibulares de Phugatherium novun

del Plioceno, en el Museo de Ciencias Naturales de Miramar.,

|

Reconstrucción en vivo de Phugatherium novun. Por

MarMag.2025.: |

Mamífero

Roedor. Se

trata de una forma primitiva de los actuales carpinchos o capibaras,

aunque de mayor tamaño, con una contextura comparable a la de un

tapir asiático. Sus primeros registros corresponden al Mioceno, hace

aproximadamente 9 millones de años, y se extiende hasta el Plioceno,

hace unos 3 millones de años. El cráneo presenta un rostro alargado

y estrecho, con una longitud que duplica la del carpincho actual,

superando los 50 centímetros. El fémur y el húmero mantienen

proporciones similares a las del género moderno, pero el cúbito,

radio, tibia, peroné y otros huesos de las extremidades eran

considerablemente más largos y desarrollados, lo que le confería un

aspecto de carpincho de patas largas. Esta morfología sugiere

afinidades con mamíferos corredores y un peso que superaba los 200

kilogramos. La dentición era típica de los roedores, con incisivos

largos y desarrollados y una serie molariforme laminada, mostrando

marcadas diferencias entre individuos juveniles y adultos, lo que

durante décadas llevó a confusiones taxonómicas y a la creación de

géneros y especies hoy considerados sinónimos. Su dieta se basaba

principalmente en vegetales de zonas pantanosas, aunque algunos

paleontólogos descartan hábitos anfibios estrictos. Los restos más

importantes provienen de afloramientos pliocenos de la provincia de

Buenos Aires, como Miramar y Monte Hermoso. El carpincho actual (Hydrochoerus

hydrochaeris) no posee registros fósiles en esta región y su

presencia es muy reciente y con poblaciones reducidas. Géneros y

especies relacionadas: Anchimysops villalobosi, Anchimysops

ultra, Phugatherium cataclisticum, Protohydrochoerus perlurbidus,

Chapalmatherium novum y

Neochoerus sp.

Eumegamys paranensis. Kraglievich, 1926.

|

|

calco%20mandibula%20mioceno%20chasico%20bs%20as.JPG) |

|

|

Cráneo del gigantesco

Eumegamysops exhibido en el Museo de La Plata, procedente de la

localidad de Paraná, comparado con el cráneo del roedor

viviente mas grande del planeta, el carpincho. |

Carlesia sp (=eumegamys)

mandíbula del Mioceno de Chasico (Prov. de Bs As). Museo La

Plata. |

Tamaños comparativos con un

humano y un carpincho, el roedor viviente de mayor

dimensión. Por

MarMag.2025. |

Mamífero

Roedor. Eran

roedores gigantes que habitaron la región pampeana principalmente

durante el Plioceno temprano a tardío, entre hace 4 y 2 millones de

años, aunque también se han registrado restos aislados en otros

sectores de Sudamérica. Poseían incisivos de varios centímetros de

longitud, mientras que los molares eran relativamente pequeños, lo

que sugiere una dieta basada en vegetales tiernos, frutos o plantas

acuáticas. En la actualidad, el mayor roedor viviente es el

carpincho, que alcanza unos 60 kilogramos, mientras que

Eumegamys superaba los 150 kilogramos. Existió durante el

Plioceno temprano a tardío, con hallazgos importantes en la

Mesopotamia argentina (Entre Ríos, Buenos Aires) y otros lugares de

Sudamérica. Este género también ha sido conocido bajo otras

denominaciones taxonómicas, tales como Megamys, Isostylomys,

Carlesia, Diaphoromys, Rusconia y

Protomegamys.

Telicomys giganteus.

Ameghino, 1904.

|

|

|

|

|

Mandíbulas de Telicomys en la exhibición de roedores

fósiles del Museo de Ciencias Naturales de Miramar. Copias. |

|

Posible

aspecto del gigantesco roedor Plioceno Telicomys. (*). |

Mamífero Roedor.

Es un género extinto de roedores

sudamericanos que alcanzó un tamaño extraordinario durante el

Plioceno, con especies que llegaron a dimensiones comparables a las

de una vaca doméstica. Uno de los representantes más conocidos fue

Telicomys giganteus, que poseía extremidades alargadas

y probablemente estaba adaptado a la carrera. Las mandíbulas

presentaban grandes incisivos, con una cara anterior de hasta 3

centímetros de ancho, acompañados por cuatro molares en cada maxilar

y rama mandibular. Se presume que habitaba ambientes secos con

vegetación abundante, aunque la evidencia fósil disponible es

limitada y no permite reconstrucciones biológicas detalladas.

Algunos restos significativos fueron descubiertos a mediados de la

década de 1940 en las cercanías de la ciudad de Miramar, en la

provincia de Buenos Aires. Algunos autores sugieren que pudo haber

superado los 2 metros de longitud corporal. Su pariente viviente más

cercano es la pacarana (Dinomys branickii). Géneros y

especies relacionados: Telicomys gigantissimus y

Telicomys amazonensis (especie considerada dudosa).

Paleocavia impar. Ameghino, 1889.

|

|

|

|

|

Cráneos de

cavidae del Plioceno. Museo de Miramar. |

|

Aspecto de

Paleocavia. (*). |

Mamífero Roedor.

Fue un género muy abundante

desde el Mioceno hasta el final del Plioceno, aunque esta familia

aún requiere estudios más profundos. Como roedores cávideos, pueden

considerarse indicadores de ambientes templado-cálidos. Presentaban

una cabeza grande y de forma rectangular, con una cola muy reducida

o ausente. Poseían cuatro dedos en las extremidades anteriores y

tres en las posteriores, un cuerpo alargado y extremidades delgadas

y cortas, que sin embargo les permitían desplazarse con notable

rapidez. Habitaban zonas con vegetación abundante y condiciones

relativamente húmedas. Alcanzaban unos 25 centímetros de longitud y

estaban emparentados con los actuales conejillos de Indias, cuises y

el carpincho, el mayor roedor viviente. Otros géneros relacionados

incluyen Microcavia, Pascualia, Dolicavia, Caviodon,

Palaeocavia, Allocavia y Galea.

Eumysops gracili.

Ameghino, 1906.

|

|

|

|

|

Cráneo de

Eumysops. Hallado por Francisco De Cianni. Museo de Ciencias

Naturales de Miramar. |

|

Aspecto que

presentaría Eumysops. Por MarMag.2025. |

Mamífero Roedor.

Los equimíidos son una familia

de roedores histricomorfos distribuida en Centro y Sudamérica, con

un rico registro fósil desde el Mioceno tardío en Patagonia, Mendoza

y Catamarca, y especialmente abundante en el Plioceno de Buenos

Aires y Entre Ríos. El género Eumysops incluyó una

gran diversidad de especies de octodontoideos. La mayoría de los

equimíidos se encontraba restringida a ambientes con abundante

disponibilidad de agua, mostrando escasa adaptación a regiones

áridas. Eran casi exclusivamente herbívoros; algunas especies eran

terrestres o cavadoras, mientras que otras presentaban hábitos

arbóreos. Poseían un pelaje fuerte y espinoso que actuaba como

mecanismo de defensa. Muchos equimíidos podían desprenderse de la

cola al ser atacados, lo que distraía al depredador el tiempo

suficiente para escapar, aunque dicha estructura no se regeneraba.

Otras especies conocidas son Eumysops laeviplicatus, Eumysops

formosus y Eumysops chapalmalensis.

Thylacosmilus atrox. Riggs,

1933.

|

|

|

|

|

|

|

Thylacosmilus

recreado in situ en el Museo de Miramar, por

el Técnico Mariano Magnussen Saffer. Presentado en las JAPV.

2014 |

Aspecto de Thylacosmilus.

Nótese el detalle del cachorro asomando del marsupio (*). |

Mamífero

Marsupial.

Fue un importante carnívoro marsupial

perteneciente a los Sparassodonta de la Era Terciaria, muy parecido

al "Tigre dientes de sable" invasor, pero sin parentesco alguno, ya

que este último es un placentario. Es otro ejemplo de evolución

paralela, es decir, dos especies totalmente distintas

morfológicamente y que nunca habitaron juntas el mismo continente,

se parecen, ya que ambas cumplían el mismo rol en el ecosistema.

Thylacosmilus llevaba unos largos y afilados colmillos

proyectados hacia abajo y adentro de unos 15 centímetros y su tamaño

corporal era algo menor al de un puma viviente. Los primeros

restos fósiles de este impresionante animal carnívoro fueron

encontrados en la década de 1920 en los alrededores de las

localidades de Entre Ríos, en el valle de Santa María y Puerta de

Corral Quema[1]do,

en el departamento de Belén, Catamarca. A diferencia del "Smilodon",

el Thylacosmilus no tenía incisivos ni una baina

protectora para los caninos, los cuales crecían permanentemente como

los dientes de un roedor. Es muy posible que sus víctimas fueran los

grandes mamíferos Notoungulados como los nombrados más

anteriormente, los cuales mataban con una simple mordida en el

cuello. Sus caninos habrán infligido a sus presas heridas profundas,

logrando que el enorme animal muera desangrado segundos después del

terrible ataque. En Sudamérica se han hallado muy pocos restos. Se

conocen restos procedentes de Entre Ríos, Córdoba y Catamarca, como

así también, el cráneo más completo, procede del Plioceno de la

localidad bonaerense de Chapadmalal, y restos de un interesante

esqueleto del Plioceno de Miramar. Su extinción está asociada a los

importantes cambios ambientales que sucedieron al final del Plioceno

y a la ausencia de las grandes presas que este asechaba. Thylacosmilus

atrox, tuvo una masa corporal entre 90-140 kilogramos.

Genero Relacionado: Thylacosmilus lensis y

Achlysictis lelongi.

Thylatheridium cristatum.

Reig, 1952.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mandíbula de Thylatheridium. Museo de Ciencias Naturales

de Miramar "Punta Hermengo". |

|

Aspecto de

Thylatheridium cristatum.

Por MarMag.2025. |

Mamífero Marsupial.

El Thylatheridium fue un animal

perteneciente a la familia de los marsupiales. Su cráneo es

relativamente grácil y pequeño, que da cuenta de una caja cerebral

estrecha. El hocico es en punta. Su cola era larga y prensil como

otros didelphidos. Este grupo son adaptables a ambientes diversos,

aunque preferirían las zonas arboladas, cercanas a alguna fuente de

agua. Estas necesitarían disponer de un refugio seguro que les

proporcionara reparo durante el día, ya que sus actividades

seguramente eran nocturnas, y abrigo durante el invierno, periodo

que le resultaba especialmente crítico ya que no toleraría bien los.

Sin embargo, no construía madrigueras. Aprovechaba los refugios

naturales -cuevas formadas en las rocas y, sobre todo, los troncos

de los árboles-, o bien ocupaba refugios construidos por otros

animales y abandonados. Probablemente Thylatheridium

era hábitos sumamente solitarios, o por lo menos el registro

fosilífero parecería reflejar esta conducta. Thylatheridium

era omnívoro y tenía una dieta variadísima. Esta peculiaridad de ser

un depredador no especializado le permite adaptarse casi a cualquier

tipo de hábitat. Cuando se trata de vegetales le apetecerían

especialmente los frutos maduros, y también los brotes y los tallos

tiernos. Consumía invertebrados, como insectos y lombrices, y a

menudo, aves pequeñas, que, sobre todo en apoca de cría, eran un

componente principal de su alimentación. Se han podido rescatar

restos muy interesantes y completos del presente género, en los

afloramientos geológicos del litoral marítimo bonaerense, en los

parajes de Barranca de Los Lobos, Chapadmalal y Miramar, como así

también, en los sedimentos Terciarios del Quequen salado y Monte

Hermoso. Géneros relacionados: Didelphis albiventris,

Didelphis crucialis, Didelphis reigi, Hyperdidelphys inexpectata,

Lestodelphys halli, Lestodelphys juga, Lutreolina crassicaudata,

Lutreolina tracheia, Monodelphis dimidiata, Thylamys pusillus,

Thylamys contrerasi, Thylatheridium pascuali, Thylophorops perplata

y Thylophorops chapadmalensis.

Argyrolagus palmeri.

Ameghino, 1904.

|

|

|

|

Cráneo de

Argyrolagus de la

Col. del Museo de La Plata. |

Esqueleto

de Argyrolagus recreado a partir de los fósiles

conocidos. Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |

Aspecto de

Argyrolagus.

Ambas recreaciones de Mariano Magnussen.

Por MarMag.2026 |

Mamífero Marsupial. Fue

un mamífero marsupial de tamaño pequeño, como un ratón, de

aproximadamente 40 centímetros de largo, emparentado con los actuales

canguros de Australia y las zarigüeyas de América del sur. Su apariencia

es muy semejante a las actuales ratas canguros de Egipto. Tenía largas

patas traseras y brazos cortos. Sus mandíbulas eran con apariencia

rodariforme. Tal vez, tuvo orejas largas, pero estas no se han

preservado como fósiles. Se alimentaba de vegetales e insectos y

probablemente tuvo hábitos crepusculares o nocturnos. Sin embargo,

Argyrolagus fue parte de una evolución notable e

independiente que tuvo lugar en Sudamérica durante los últimos 60

millones de años, cuando esta quedara aislada del resto de las masas

continentales y se desarrollara una fauna única y que no se repitió en

otras partes del mundo. Estos marsupiales, mamíferos con bolsa, habían

ocupado nichos ecológicos que en otras partes del mundo estaban ocupados

por mamíferos placentarios. El primer hallazgo se realizó en el

yacimiento de Monte Hermoso, al sur de la provincia de Buenos Aires. Es

curioso que el nicho ocupado por Argyrolagus, no fuera

ocupado por otra especie. Géneros relacionados: Argyrolagus

palmeri (Edad Montehermorense), Argyrolagus scagliari

(Edad Chapadmalense) y Microtragulus reigi (Formaciones

Chapadmalal, Vorohue, Barranca de los Lobos y San Andrés). También se

han recupero restos en sedimentos del Plioceno de Miramar, Quequen

Grande y Pehuen Co.

Thylophorops chapadmalensis.

Ameghino, 1908.

|

|

|

|

Coprolitos y otros desechos

escatológicos atribuido a

Thylophorops. Plioceno de Miramar. |

Rama mandibular de

Thylophorops. Colección Museo de Ciencias Naturales de

Miramar. |

Posible aspecto de

Thylophorops. Por MarMag.2025. |

Mamífero Marsupial. Es

un género extinto de marsupiales didelfimorfos de la familia

Didelphidae, estrechamente emparentado con los géneros de zarigüeyas

modernas Philander y Didelphis. Sus fósiles proceden de la provincia

de Buenos Aires en Argentina. Una de sus especies,

Thylophorops lorenzinii, es el mayor representante conocido

de los didélfidos, con un peso estimado entre 4,7 a 7,5 kilogramos,

superior al actual Didelphis virginiana. Un hallazgo

recientemente publicado, señala que tal vez, un representante de

Thylophorops chapadmalensis fue depredado por un

Cyonasua lutaria, ya que ambos fueron encontrados asociados

a otras especies dentro de una cueva (crotovina) atribuida a un gran

armadillo. También se le atribuye a este género de marsupial, los

restos de varios coprolitos (excremento fosilizado), encontrado en

el interior de esta estructura.

Hyperdidelphys inexpectata.

Ameghino, 1889.

|

|

|

|

|

Mandíbula

inferior de Hyperdidelphys del Plioceno de Miramar. |

|

Aspecto de

Hyperdidelphys junto a sus crías. Por MarMag.2025. |

Mamífero Marsupial. Es

un género extinto de marsupiales didelfimorfos de la familia

Didelphidae. Sus fósiles, datados entre el Mioceno Superior y el

Plioceno Superior, proceden del centro y noreste de Argentina. Las

adaptaciones carnívoras de las especies de Hyperdidelphys

se corresponden con un proceso general de declinación de los

marsupiales Sparassodonta hacia el Mioceno tardío y Plioceno de

América del Sur, un proceso que precedió a la llegada de los

carnívoros placentarios inmigrantes de origen holártico a partir del

establecimiento del puente panameño entre ambas Américas.

Seguramente atacaba y acechaba dentro de las madrigueras, depredando

a pequeños roedores, armadillos, notoungulados, anfibios entre

otros.

Lutreolina tracheia.

Rovereto 1914.

|

|

|

.jpg) |

|

Restos recreados in situ

del genero Lutreolina sp. de Ciencias Naturales de Miramar. |

|

Aspecto general del genero

Lutreolina sp del Mioceno - Holoceno.

Por Carlos C. Wiedner.

|

Mamífero Marsupial. Es una especie

e mamífero marsupial, cuyo género es conocido en América del Sur

desde el Terciario. Los registros más antiguos de representantes de

este género han sido referidos al Mioceno tardío (Edad Huayqueriense)

del Noroeste y el centro argentinos (Provincias de Catamarca y La

Pampa), pero Lutreolina tracheia se conoce de niveles

Pliocenos (edades Montehermosense y Chapadmalalense) de las

provincias de Buenos Aires, Córdoba y Catamarca. Seguramente, como

sus parientes actuales habitaba en pastizales junto a humedales de

tierras bajas. Presentan una cabeza pequeña y las patas son cortas.

Tienen un cuerpo alargado. Seguramente se alimentaban de pequeños

mamíferos, aves y sus nidos, anfibios, reptiles, peces, moluscos, e

insectos; en menor medida lo hacía de alimentos de origen vegetal.

El género también es conocido durante el Pleistoceno y Holoceno. En

la actualidad se conocen dos especies vivientes; Lutreolina

crassicaudata y Lutreolina massoia.

Chapalmalania altaefrontis.

Ameghino,1908.

|

|

|

|

|

|

|

Cráneo de

Chapadmalania superponiendo las marcas dentales en

hueso de

Eosclerocalyptus. Tomado de Paleo Electrónica. |

Reconstrucción

de Chapadmalania. Por MarMag.2025. |

Mamífero

Carnívoro.

Fue un Procionido que

llego a América del sur durante el “Gran Intercambio Biótico

Americano" ocurrido en el Plioceno, aunque su registro comienza

desde fines del Mioceno a principios del Pleistoceno, es decir,

entre 6,8 a 1,8 millones de años. Se adaptaron rápidamente a las

nuevas condiciones ambientales, diversificándose por todo el

continente. Chapalmalania altaefrontis debió parecerse

a un mapache gigante de 2 metros de longitud y 1,5 metro de altura,

y un peso de 160 kilogramos.

Era tan grande que la primera vez que se halló este animal, los

paleontólogos creían que se trataba de un oso prehistórico como

aquellos que vivieron durante el Pleistoceno. Es muy probable que su

dieta fuera variada, como plantas, huevos, peces, frutos, insectos y

carroña. Su cráneo era ancho y parecido a un lobo. La dentición era

completa, con incisivos curvados y anchos, caninos robustos y

cortos, y sus molares presentan una superficie masticatoria para

trituración de alimentos. Su similitud con el panda gigante de

oriente es otro ejemplo de convergencia adaptativa o evolución

paralela. Este enorme animal desaparece del registro fosilífero hace

3 millones de años atrás y se conocen muy pocas piezas de

diagnóstico. En el año 2014, se presentó el hallazgo de restos

fósiles en la ciudad de Olavarria, donde un ejemplar de Eosclerocalyptus

lineatus (Gliptodonte) fuera depredado por Chapalmalania.

Cyonasua lutaria.

Cabrera,

1936.

|

|

|

|

Esqueleto parcialmente completo de Cyonasua

lutaria. Colección del Museo de Ciencias

Naturales de Miramar.. |

Cráneo de

Cyonasua, en las colecciones del Muso de La

Plata. |

Reconstrucción en vivo del

prociónido

Cyonasua del Plioceno bonaerense. Por

MarMag.2025. |

Mamífero Carnívoro.

Es una especie extinta de

carnívoro en Sudamérica. En griego, su nombre significa

"coatí-perro”. Era un Procionido al igual que Chapalmalania,

pero de menor tamaño, emparentado con los actual genero Nasua que

vive en la selva amazónica y misionera. Perteneciente a

la fauna aloctona cuya estirpe evoluciono en Sudamérica

desde el Mioceno, es decir, hace 10 millones de años,

siendo unos de los primeros carnívoros placentarios que

invadieron el continente. Fueron hallados en sedimentos

de las Provincias de Catamarca, Mendoza, Córdoba, Buenos

Aires y La Pampa. A diferencia de otros carnívoros, Cyonasua lutaria poseía

unos caninos muy desarrollados y robustos, y seguramente

se habrá alimentado de mamíferos pequeños como el Paedotherium o

de los antecesores de los actuales armadillos, pero

también aprovecharía frutos, huevos y larvas. Sus

primeros fósiles fueron clasificados en Argentina en

1885, sin embargo, Cyonasua sp. vivió

entre los 3,6 y 2,5 millones de años, con grandes

mamíferos que habitaban América del Sur. Debió ser parte

importante del Gran Intercambio Biótico de las Américas,

en el que la fauna emigró de América del Norte a través

de Centroamérica hacia América del Sur y viceversa, como

resultado del surgimiento del Istmo de Panamá, o bien,

como “saltador de islas” o en “islotes flotantes”. De

este género se ha rescatado parte de un esqueleto en la

ciudad bonaerense de Miramar y preservado en el Museo de

Ciencias Naturales de esta localidad.

Conepatus altiramus.

Reig, 1952.

|

|

|

|

|

Recreación in

situ del genero Conepatus. Museo de Ciencias

Naturales de

Miramar. |

|

Posible

aspecto del genero Conepatus del Plio- Pleistoceno de la

región pampeana (*). |

Mamífero

Carnívoro. Los

zorrinos conocidos de América del Sur, tanto fósiles como vivientes,

son asignables al género Conepatus. Esta familia de

los mefitinos está formada por carnívoros pequeños a medianos,

delgados y alargados, de patas muy cortas y cola bien desarrollada.

Muchas especies tienen a los lados de la abertura anal unas

glándulas que emiten secreciones pestilentes. En sedimentos

probablemente referibles al Plio-Pleistoceno temprano y medio de las

barrancas de la costa atlántica, cerca de Miramar se registra el

zorrino Conepatus altiramus. Este zorrino posiblemente

es ancestral a las especies posteriores del género Conepatus, al que

pertenecen todos los zorrinos vivientes de Sudamérica. Anteriormente

a los zorrinos fósiles y actuales se los consideraba dentro de la

subfamilia de Mustelidae, pero recientes estudios filogénicos han

mostrado que Mephitinae es el grupo hermano de Mustelidae y

Procyonidae, por lo que ha sido elevada al nivel de familia. Los

registros más antiguos de méfitidos provienen del Ensenadense

(Pleistoceno temprano-medio). Restos fósiles de Conepatus se

han registrado en Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina.

Pyramiodontherium bergi.

Moreno & Mercerat, 1891.

|

|

|

|

Femur de

Pyramiodontherium

sp. Museo Paleontologico de San Pedro. |

Huellas de Pyramiodontherium sp,

atribuidas al icnofosil

Megatherichnum oportoi, Mioceno de Carmen de

Patagones (provincia de Buenos Aires). |

Posible aspecto del perezoso

gigante del Mio-Plioceno

Pyramiodontherium

sp. (*): |

Mamífero Xenarthro.

Se trata de un Xenarthro emparentado con los

Megatheriinae, frecuentes representantes fosilíferos en los

afloramientos geológicos del Mioceno tardío – Plioceno temprano de

las Provincias de Catamarca y Tucumán. Restos muy completos y de

alto valor paleontológico fueron rescatados recientemente en niveles

informalmente llamados “Araucarense” en el Bajo de Andalhuala,

Catamarca. Su cráneo presenta un rostro más ancho que largo. Este

interesante perezoso extinguido presentaba falanges ungueales muy

desarrolladas al igual que otras especies extintas o vivientes. Su

alimentación estaría constituida por vegetación que abundaba en la

región durante el Terciario, aunque también podrían haberse

alimentado de carroña, como se ha demostrado con otros

representantes del infraorden Pilosa. Su fémur era corto y robusto

(recuerda fácilmente a los gigantes del Pleistoceno). En esta región

también vivió otro gigante emparentado con el género en cuestión,

llamado Plesiomegatherium hansmeyeri, y Megatherium sp.

fue un típico megamamifero del N.O argentino. En el Mioceno tardío,

en el norte de la Patagonia, cerca de Carmen de Patagones (Provincia

de Buenos Aires), se ha registrado numerosas huellas de Megatherichnum

oportoi Casamiquela, 1974, atribuidas al género Pyramiodontherium

sp.

Proscelidodon patrius.

Ameghino, 1888.

|

|

|

|

|

Cráneo de

Proscelidodon patrius del Plioceno argentino, Col. Museo

Municipal de Miramar. |

|

Reconstrucción de Proscelidodon, por el paleoartista

Jorge Blanco. |

Mamífero Xenarthro.

Es tal vez, el Xernarthro más típico en sedimentos del

Terciario superior de la región pampeana, ligeramente emparentado con Scelidotherium y Scelidodon del

Pleistoceno. Se trata de un enorme Pilosa, que vivió en estas llanuras

durante el Plioceno tardío. Se caracterizaba por un cráneo macizo y

alargado. Cuerpo rechoncho y grotesco. Extremidades robustas y cortas.

Probablemente estaría cubierto por un larga pelambre, como en otros

perezosos mejores conocidos. Su alimentación estaría compuesta por los

largos y comunes pastizales, vegetales de pantanos y posiblemente de

carroña. Es probable que pudiera pararse sobre sus patas traseras, como

así también construir largas galerías para refugiarse. Sus restos son

hallados con frecuencia en las inmediaciones de las localidades

fosilíferas de Chapadmalal y Monte Hermoso en la Provincia de Buenos

Aires. Géneros relacionados: Proscelidodon patrius, Scelidotherium

floweri, Scelidotherium parodi, Scelidodon patrius, Scelidotherium

leptocephalum y Scelidodon capellini.

Megatherium sp.

Cuvier, 1796.

|

|

|

|

|

Cráneo de Juvenil de

Megatherium sp del Plioceno.

Museo de Cs Naturales

de Miramar. Es el mas antiguo de Argentina. |

|

Reconstrucción de Megatherium sp del Plioceno.

(*). |

Mamífero Xenarthro.

Se trata de otro enorme Pilosa, de unos 4 metros y medio

de largo con un peso de unos 500 kilogramos. Su hábitat sería de bosques

de algarrobos y quebrachales con un clima más cálido y húmedo que el

actual, no tendría enemigos naturales ya que en esos tiempos los

principales carnívoros eran marsupiales del tamaño de un perro

grande. Posiblemente serian mamíferos poco sociables con hábitos

vegetarianos. Eran animales terrestres, sin duda, por su tamaño se veían

imposibilitados de ser arborícolas como sus parientes actuales. Se

alimentaban en posición bípeda. Este Megaherium, tenía un

rostro más ancho que largo y los molares superiores poseen sección

cuadrangular. Los perezosos terrestres, como los demás xenartros,

evolucionaron en aislamiento en Sudamérica, que era una isla-continente

durante el Paleógeno. Durante el Plioceno, se formó el istmo panameño,

causando el Gran Intercambio Biótico Americano, y una extinción masiva

de mucha de la megafauna originaria. Los perezosos terrestres, sin

embargo, se vieron poco afectados y continuaron prosperando a pesar de

la competencia de los inmigrantes del norte. De hecho, los perezosos

terrestres estuvieron entre los animales sudamericanos que migraron

hacia Norteamérica, donde florecieron hasta el final del Pleistoceno. El

reciente hallazgo de Megatheriun sp del Plioceno, dado a

conocer por investigadores del Conicet, Fundación Azara, Lacev y el

Museo de Ciencias Naturales de Miramar, corresponden a los restos

fósiles más antiguos conocidos para este género, junto otros restos de

Bolivia y Perú. El cráneo corresponde a un ejemplar juvenil, por lo

cual, no se pudo determinar si corresponde a una nueva especie. Las

especies de Megaterios se volvieron mayores con el tiempo, siendo la

especie del Pleistoceno tardío, el Megatherium americanum, la

de mayor tamaño, alcanzando las dimensiones de un elefante africano. Sus

fuertes mandíbulas constaban de 16 molares (8 en cada maxilar) carentes

de esmalte. Posiblemente, Megatherium del Plioceno,

también recurría a la carroña, como otros perezosos gigantes extintos.

Myrmecophaga carolaameghinoi. Kraglievich, 1934.

|

|

|

|

|

Esqueleto de

Myrmecophaga tridáctila, en el

Museo Argentino de Ciencias Naturales. Ilustrativo. |

|

Aspecto de

Myrmecophaga. Por MarMag.2025. |

Mamífero Xenarthro.

Se trata de un integrante extinto de la familia

Myrmecophagidae, correspondiente al Plio-Pleistoceno bonaerense. Se

lo conoce por el fósil de un metacarpiano (hueso de la mano)

procedente de la localidad de Monte Hermoso, pero de talla algo

menor a los ejemplares vivientes. Si nos guiamos por su

representante viviente, el Myrmecophaga tridáctila, Myrmecophaga

carolaameghinoi tenía un hocico alargado y convexo, adaptado

especialmente para su alimentación. Poseía una cola prensil peluda

en la base y pelada en la punta y 4 garras poderosas y largas en las

patas delanteras y 5 pequeñas en las traseras. Un ejemplar adulto

puedo alcanzar 1,5 metros de longitud desde la punta del hocico

hasta la punta de la cola; con una lengua de hasta 50 centímetros de

longitud, su vista debió ser débil, aunque habrá tenido bastante

desarrollados los otros sentidos, aunque todo es hipotético por la

carencia de restos. Era un desdentado (carece de dientes), se

alimentaba de hormigas y termitas. Entre sus parientes

filogenéticos, los más próximos son los armadillos y los perezosos

arborícolas. La presencia de un oso hormiguero en la parte sur de la

provincia de Buenos Aires indica un clima muy distinto al actual,

pudiendo ser para esta época, un clima templado a cálido, con áreas

abiertas semejantes a la zona del chaco-paraguayo. Esta especie fue

descrita originalmente en el año 1934 por el paleontólogo argentino

Lucas Kraglievich, especialista en mamíferos fósiles, bajo la

combinación científica: Nunezia caroloameghinoi,

integrándola así en un género nuevo y exclusivo. En el año 1976, Sue

E. Hirschfeld lo transfirió al género Myrmecophaga,

señalando que su talla era menor a la de la especie viviente.

Ringueletia simpsoni.

Bordas, 1933.

|

|

|

|

|

Conjunto de restos fósiles

de Ringueletia simpsoni, del Plioceno de Miramar.

Museo Punta Hermengo. |

|

Posible aspecto de

Ringueletia simpsoni. asechado por

Thylacosmilus en el Plioceno bonaerense. |

Mamífero Xenarthro.

Fue un armadillo de gran

tamaño. Los restos recientemente recuperados, y asociados a otros

vertebrados contemporáneos en el Plioceno de la ciudad de Miramar,

constituyen hasta el momento la primera evidencia directa que

vincula a estos grandes armadillos extintos con paleocuevas o

crotovinas halladas en esta edad geológica. La masa corporal ha sido

estimada en 40 kilogramos. Si bien no se ha profundizado sobre la

paleobiología de esta especie, el gran desarrollo de las crestas de

inserción muscular observadas en su húmero, junto a la presencia de

falanges ungueales carpales comprimidas y acuminadas, podría

correlacionarse con un activo hábito cavador. En este sentido,

creemos que el conjunto de información precedente representa un

argumento sustancial para postular a Ringueletia simpsoni como

el constructor de grandes galerías subterráneas, las cuales

utilizaría para protegerse y cuidar su descendencia, aunque en

algunos casos como el estudiado, podría haberse convertido en una

trampa mortal. De alimentación variada. Otras especies

relacionadas; Holmesina paulacoutoi, Kraglievichia paranensis,

Scirrotherium, Vassallia y Plaina.

Paraeuphractus

sabateri.

Esteban, G.

2006.

|

Ejemplares de

Paraeuphractus sabateri

en el Museo Municipal Rincón de Atacama, Termas de Rió

Hondo, provincia de Santiago del Estero, e ilustración de su

posible aspecto.

Por MarMag.2025. |

Mamífero Xenarthro.

Es un mamífero

cingulato, representado por los quirquinchos o armadillos que

actualmente viven en gran parte de Sudamérica y constituyen un grupo

muy particular de la fauna neotropical. Se caracterizan por poseer

un caparazón dorsal formado por las placas yuxtapuestas, ordenadas

por lo general en filas transversales, con cola bastante larga y

extremidades cortas. El nuevo taxón extiende la distribución

geográfica del género fuera de los valles de altura de las

provincias de Catamarca y Tucumán, y considerado como una especie

Montehermosense (Plioceno temprano). Paraeuphractus sabateri procede

de la Formación Las Cañas, en un área próxima a la ciudad de Las

Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero. Se rescataron

tres ejemplares, dos de los cuales presentan el caparazón dorsal

casi completo. Se colectaron, además, dos cráneos, una hemimandíbula

y diversos restos de postcráneo. La especie sabateri, hace

referencia a su descubridor, el señor Sebastián Sabater, director

del Museo de Termas de Rió Hondo, Provincia de Santiago del Estero.

Su alimentación, seria variable, como en otros armadillos. Otras

especies relacionadas; Paraeuphractus prominens, Doellotatus

chapalmalensis, Macrochorobates chapalmalensis, Chorobates recens, Tolypeutes sp., Chaetophractus

villosus y Zaedyus pichiy.

|

|

|

|

|

Cráneo de

Macroeuphractus

s.p (*). |

Fragmento de

coraza de

Macroeuphractus s.p

del Mio-Plioceno de Termas de Rió Hondo.

|

Aspecto del armadillo depredador

Macroeuphractus.

|

Mamífero Xenarthro.

Es un género de armadillos extintos desde el Mioceno