Nuestros principales yacimientos con sus museos,

visitas y exposiciones

Nuestro país posee importantísimos yacimientos

fosilíferos. Muchos de ellos corresponden a depósitos de la Era

Paleozoica, muy anteriores a los dinosaurios. Allí pueden hallarse

restos de organismos que vivieron en áreas antes cubiertas por mar,

tal como bivalvos, trilobites o antiguos peces.

Pero además, muchos de nuestros yacimientos

corresponden a la época de los dinosaurios. En algunos de ellos,

como los del Jurásico de Neuquén y el sur de Mendoza, los

paleontólogos también han hallado y estudiado una gran variedad de

organismos marinos como los amonites (parientes de pulpos y

calamares), y varios reptiles marinos como tortugas acuáticas,

ictiosaurios (grandes reptiles con aspecto de delfín), plesiosaurios

(de largos cuellos y poderosas aletas) y de vez en cuando algún

pterosaurio o reptil volador, que habitaba las zonas costeras y

terminó muriendo en el mar.

Ya sobre el continente, dejaron sus restos y

señales de paso a lo largo de nuestro país los sorprendentes

dinosaurios, grupo que comenzó a dominar los ambientes terrestres a

partir de fines del Período Triásico. En diversas regiones, la

naturaleza contribuyó a preservarlos en depósitos sedimentarios.

- El Triásico (240 a 205 millones de años)

Destacados yacimientos con restos de dinosaurios del

Período Triásico han sido localizados en sedimentos de la formación

Ischigualasto, prov. de San Juan. De allí provienen primitivos

terópodos como Eoraptor y Herrerasaurus,

así como el ornistiquio Pisanosaurus, el más antiguo

representante de dicho grupo a nivel mundial. Estos yacimientos

pueden visitarse en el Parque Provincial Ischigualasto, conocido

popularmente como "El Valle de la Luna". Hay un adecuado centro de

interpretación y visitas guiadas.

|

Otro rico yacimiento que involucra sedimentos

posteriores a Ischigualasto, es de la formación Los Colorados,

aflorante en la provincia de La Rioja. De allí provienen dinosaurios

prosaurópodos como Coloradisaurus y Riojasaurus.

Sus restos pueden observarse en las exhibiciones del museo del

Instituto Miguel Lillo de Tucumán y de la Universidad de La Rioja.

También de dichos sedimentos proviene un impresionante dinosaurio

carnívoro con crestas en la cabeza, hallado por los paleontólogos

Rougier y Reuil, y que se encuentra actualmente en estudio. |

Estos afloramientos se hallan en el área del hoy

Parque Nacional Talampaya, lugar de impactante belleza natural, con

un Cañón de altos paredones de areniscas rojizas que puede ser

recorrido con la compañía de los guías.

Mucho más al sur, en la provincia de Santa Cruz, han

aparecido prosaurópodos como el formidable nido de Mussaurus

conteniendo varios "pichones". Estos animales vivían en un ambiente

de frondosos bosques que hoy, petrificados, pueden ser visitados en

el Monumento Natural Nacional de los Bosques Petrificados.

- El Jurásico (205 a 138 millones de años)

Mucho más escaso en nuestro país, el Jurásico se ha

revelado en la provincia de Chubut, dando los espectaculares restos

del gran saurópodo Patagosaurus, del cual se hallo una

familia entera, y el carnívoro Piatnitzkysaurus, cuyos

esqueletos se exhiben en el Museo Argentino de Ciencias Naturales

"B. Rivadavia" de Buenos Aires y en el Museo Paleontológico Egidio

Feruglio, de Trelew.

|

En otros lugares, como en Santa Cruz, los

dinosaurios jurásicos nos han dejado solamente huellas, como las del

sorprendente carnívoro Sarmientichnus. Al caminar

apoyaba solo dos de los dedos de sus patas, a diferencia de

los tres de las patas de los terópodos. Tal vez sea indicio

de que llevaba el otro dedo en alto, con una poderosa garra

a la manera de los "raptores".

|

Ninguno de estos yacimientos jurásicos ha sido aún

preparado para las visitas del público. Pero es posible que pronto

lo sea, al menos en cuanto al yacimiento chubutense, bajo la

iniciativa del museo E. Feruglio. Dicho museo ofrece actualmente

salidas al terreno para visitar el Parque Paleontológico mioceno

Bryn Gwinn, en el cercano valle del río Chubut.

- El Cretácico (138 a 63 millones de años)

El período mejor representado en nuestro país

es el Cretácico. Poseemos importantes yacimientos para la parte

inferior (aproximadamente entre unos 130 a 100 millones de años

atrás) en la provincia de Neuquén, como los que han brindado los

restos de los formidables saurópodos espinosos Amargasaurus

y Agustinia y el minúsculo carnívoro Ligabueino.

En las cercanías de El Chocón y hacia los últimos

momentos del Cretácico temprano, comenzaba a esbozarse el inicio de

una época de verdaderos gigantes, como se verá reflejado en el

colosal carnívoro Giganotosaurus, en exhibición en el

museo de El Chocón. También saurópodos variados como el titanosaurio

primitivo Andesaurus y el diplodocoide

Rebbachisaurus, cuyos restos originales pueden ser

contemplados en el museo de la Universidad Nacional del Comahue, en

la ciudad de Neuquén.

|

Sin embargo, ninguna etapa de la

historia de los dinosaurios se halla tan bien representada

en nuestro país como el Cretácico tardío.

Afloramientos

correspondientes a sedimentos depositados en esa época

pueden ser hallados al sur de Salta, de donde proviene el titanosaurio Saltasaurus, el

carnívoro Noasaurus y restos de aves primitivas. Los

hallazgos del primero se hallan en las colecciones del instituto

Miguel Lillo, de Tucumán, aunque no en exhibición. |

En la provincia de Neuquén muchos han sido los

dinosaurios hallados en afloramientos del Cretácico tardío. Destacan

el "raptor" gigante Megaraptor, Unenlagia

-cercanamente emparentado a las aves-, el sorprendente

Patagonykus, de brazos fuertes y cortos armados solo con una

gran uña, y el inesperado "raptor araucano" (ver tapa) cuyos

familiares más cercanos conocidos son de América del Norte y Asia.

Copias de sus restos pueden ser observadas en un

nuevo panel especial en la exhibición del Museo Argentino de

Ciencias naturales "Bernardino Rivadavia" de Buenos Aires.

También de Neuquén provienen los pequeños y gráciles

dinosaurios carnívoros Alvarezsaurus y

Velocisaurus, en exhibición en el Museo de la Universidad

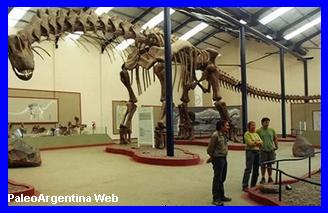

Nacional del Comahue, ciudad de Neuquén; así como los gigantescos

saurópodos Antarctosaurus y Argentinosaurus,

que se encuentran entre los dinosaurios más grandes del mundo. Los

restos de este último se hallan en exposición en el Museo Carmen

Funes, de la ciudad de Plaza Huincul. El yacimiento de donde

provienen es tan cercano a la ciudad que si bien aún no hay visitas

organizadas, es probable que pronto se ofrezcan.

|

La provincia de Río Negro merece una

consideración aparte. Desde principios de siglo sus

yacimientos han llamado la atención de los paleontólogos, en

especial en la zona de Cinco Saltos. Allí se hallaron varios

tipos de saurópodos titanosaurios

como Pellegrinisaurus, Neuquensaurus, y

un posible Saltasaurus. De sus sedimentos proviene

también el enorme carnívoro Abelisaurus, con un cráneo

de casi un metro de longitud, exhibido en el museo de Cippoletti, y

los pequeños y gráciles ornitópodos Gasparinisaura. |

De la margen sur de los ríos Limay y Negro, una de

las zonas menos exploradas pero con una importante riqueza

paleontológica, provienen varios hadrosaurios o dinosaurios de pico

de pato como Kritosaurus, cuyos esqueletos pueden

observarse en museos como el de Cippolleti, el de Ingeniero Jacobaci,

el de Buenos Aires y el de Trelew. Pero además algunos sorprendentes

dinosaurios como el titanosaurio Aelosaurus y un

saurópodo recientemente descubierto en el que cada vértebra del

cuello mide más de un metro de longitud !

Del campo al laboratorio. Lo que se puede y lo

que no se puede hacer.

La correcta extracción de un fósil del campo,

implica necesariamente que uno "se pierda" de saber concretamente

que se ha sacado, y la ansiedad de la espera podrá ser grande. Pero

es bueno que la propia matriz de sedimentos que protegió a los

huesos durante tantos millones de años, los proteja también en el

traslado al laboratorio, por lo que debe extraerse entero el bloque

de roca que contiene a los huesos.

La apertura de los bochones de yeso con que se

recubre a los huesos en el terreno y su preparación ya en lugar

adecuado, son procesos que, si bien largos, puntillosos, y a veces

tediosos, resultan definitivamente fascinantes. Allí es donde suelen

darse también muchas de las grandes sorpresas.

Y no sólo con lo que llega de campañas recientes.

Tal vez también hurgando entre las muestras del museo que quedaron

sin un análisis exhaustivo, o que, por algún otro descubrimiento,

viene al caso reexaminar.

Extinciones masivas: Dinosaurios y muchos más. Las

Cinco Grandes y se viene la siguiente

El origen de la vida en el planeta se dio hace

alrededor de 3.500 millones de años, y se estima que desde entonces

el 99 % de las especies se han extinguido naturalmente.

El ritmo de extinción puede ser variable según el

grupo vegetal o animal de que se trate, o el medio en que habite. En

el agua por ejemplo, las condiciones son más estables y las

extinciones en general resultan más lentas que en ambientes

terrestres.

Pero además, han ocurrido grandes extinciones

masivas como consecuencia de importantes y rápidas modificaciones en

las condiciones ambientales. Por la abundancia y amplia distribución

de la fauna invertebrada, son sus cambios los que más información

han brindado. Se piensa hoy que fueron cinco las extinciones masivas

en la historia de la vida.

|

Alrededor de 440 millones de años atrás, el 75 % de

las especies animales se habría extinguido y hace 370 millones de

años, un porcentaje similar. Pero fue hace 250 millones que ocurrió

la extinción masiva de mayores proporciones. Más del 90 % de las

especies de la fauna marina de invertebrados desapareció en aquellos

tiempos. 210 millones de años atrás ocurrió la cuarta extinción.

La más conocida por todos es la que involucró hace

65 millones de años, entre otros, a los Dinosaurios.

|

Con excepción del yacimiento cámbrico canadiense de

Burguess Shale, donde se aprecia que hace 500 millones de años

existían más phyla (o planes estructurales animales) de los que hay

hoy, el registro fósil parece mostrarnos una tendencia hacia el

incremento de la biodiversidad. No obstante, esto podría también

deberse a que mientras más nos alejamos de nuestros días, menor es

la probabilidad de que un fósil se preserve. Hoy se conocen

alrededor de 1.500.000 de especies, aunque se estima que habría

entre 20 y 30 millones, la mayoría invertebrados.

Entre los vertebrados, hay cerca de 43.000 especies

conocidas. Dominan los peces, con más de 22.000 especies. Los

anfibios rondan las 3.000 especies, los reptiles suman alrededor de

6.300 más los 9.100 de las aves, y los mamíferos alrededor de 4.200

especies.

Los dinosaurios fósiles conocidos en el mundo hasta

ahora superan las 500 especies y dado que su ritmo de hallazgo se ha

incrementado notablemente, no se tardará en llegar a las 1.000, pues

podría decirse que casi nada sabemos aún sobre ellos y falta

muchísimo por descubrir.

En los años que corren, y en buena medida por causa

de nuestras actividades, hay científicos que consideran que estamos

iniciando la sexta extinción masiva.

Grandes interrogantes e incógnitas acerca de los

dinosaurios en la Argentina.

¿Son los dinosaurios argentinos más grandes que en

otros lugares?

El tamaño de los dinosaurios es sin duda su

rasgo más llamativo. Sin embargo, es bien sabido que no todos eran

colosales. Simplemente, los había de todos los tamaños posibles para

un vertebrado.

Acercándonos a la parte media del Cretácico, nuestro

país conoció una época donde el gigantismo descomunal parecía ser la

regla más que la excepción. Para los sensacionalistas, fue todo un

hito poder gritar que poseíamos el saurópodo más corpulento (si bien

no el más largo) y un mega-terópodo capaz de competir de igual a

igual, y aún de ser algo mayor que los mayores tiranosaurios del

Hemisferio Norte.

Dicho sea de paso es interesante aclarar que la

determinación de la longitud máxima de los dinosaurios tiene cierto

margen de error, aún si se cuenta con el material óseo necesario.

Pero estimar el peso es más difícil, y prueba de ello es que los

resultados pueden diferir según el método empleado.

Volviendo al tema, lo que llama realmente la

atención, y es seguramente relevante, es el hecho de que nuestra

"época de gigantes" se dio en un momento particular del Mesozoico

argentino, lo que lleva inevitablemente a buscar un porque.

¿Por qué crecieron tanto?

Este misterio ha intentado ser explicado de

muchos modos, sea argumentando sus largos períodos de vida o

postulando la existencia de una época de superabundancia de

alimentos.

Entre los herbívoros, los saurópodos fueron los más

grandes entre los grandes. Alcanzaron una gran diversidad en el

mundo hace 150 millones de años y se hallaron en casi todos los

continentes, excepto Antártida. Hacia el Cretácico, comenzaron a

extinguirse en todo el mundo, salvo en nuestra Gondwana. ¿Por qué

sobrevivieron aquí?. Se ha sugerido que el gigantismo debe haber

sido parte de la fórmula para su éxito. A mayor tamaño tendrían

mayor capacidad de almacenar reservas, por ejemplo en sus largos

cuellos y colas. Resistirían más en períodos de escasez, o podrían

desplazarse lejos en caso de necesidad de nuevas fuentes de comida.

|

En cuanto a los carnívoros, el gran tamaño de los

predadores terrestres en general puede tener mucho que ver con sus

presas. Las dimensiones óptimas para un predador estarían en parte

determinadas por la interacción tanto de la abundancia de presas de

diferente tamaño como de la energía relativa que puedan extraer de

ellas. Si ser más grande permite cazar presas más grandes, y esto

resulta más eficiente, la selección natural puede dirigir los

procesos evolutivos en esa dirección. |

El reptil viviente más grande del mundo es el dragón

de Komodo. En sus orígenes como especie, existían en la isla donde

habita dos especies de elefantes pequeños, ya extinguidas.

Actualmente come ciervos y jabalíes (introducidos) pero puede

atrapar presas aún más grandes. Durante el Pleistoceno, existió en

Australia un lagarto aún mucho mayor. Alcanzaba 6 metros de largo y

2000 kg de peso! No era un dinosaurio, ni un cocodrilo. Era un

lagarto gigante.

Como sea, ninguna de las propuestas presentadas

hasta ahora parece ser muy convincente. Si se sabe con certeza que

llegaban a sus impresionantes tamaños a los pocos años de vida.

¿Han aparecido ya los máximos tamaños de los

dinosaurios?

Tras tantos terópodos y saurópodos

descomunales, no deja de llamar la atención el hecho de que tanto

nuestro Giganotosaurus como Tyrannosaurus

o el africano Carcharodontosaurus tienen, a grandes rasgos,

tamaños similares. Cabe entonces preguntarnos, ¿Hemos llegado

finalmente al límite? ¿Podía un terópodo llegar a 20 los metros, o

un saurópodo superar los 50 metros o las 100 toneladas? Realmente no

lo sabemos, pero el hecho de que los tamaños máximos comiencen a ser

repetitivos nos hace sospechar la presencia de algún límite natural

para los vertebrados terrestres.

Algo semejante y comparable sucede con los

dinosaurios vivientes, las aves. Entre las voladoras más grandes del

mundo hay pelícanos, gansos, el cóndor, águilas y albatros. Todas

alcanzan un rango de entre 13 y 15 kg de peso y entre 3 y 3,5 m de

envergadura de alas. Limitaciones físicas como la energía que pueden

generar los músculos de vuelo impedirían superar dichos pesos y

dimensiones. Aunque por registros fósiles descubiertos en la

Argentina, el Argentavis magnificens, con 7 m de

envergadura de alas, sería el ave voladora más grande hasta ahora

conocida que existió en el planeta.

¿Cómo lograba iniciar y mantener el vuelo? Buena

pregunta.

¿Por qué los saurópodos siguieron siendo importantes

aquí tras haberse extinguido en el resto del mundo?

Al culminar el Jurásico, período caracterizado

en todo el mundo por la gran abundancia de los saurópodos, los

países del Hemisferio Norte vieron surgir entre los herbívoros al

nuevo dominio de los ornistiquios. Entre estos se cuentan los

dinosaurios pico de pato, los iguanodóntidos, los ceratopsios y

varios más, que se convirtieron en los herbívoros dominantes.

Sin embargo, en la Argentina y el resto de los

territorios que conformaban a Gondwana, los saurópodos siguieron

siendo mayoría aún hasta fines del Cretácico, a pesar de que, como

hoy se sabe, los ornistiquios eran también importantes en estas

regiones. Se desconocen aún los mecanismos ecológicos que regularon

esos reemplazos faunísticos.

¿Fue para los dinosaurios importante la separación

de los antiguos continentes de Laurasia y Gondwana?

Hoy en día nadie duda de la deriva continental.

Básicamente, los continentes se sitúan sobre placas y se desplazan

unos pocos centímetros anuales alejándose o aproximándose entre sí.

Durante la era Mesozoica, el gran continente

original, Pangea, se fragmentó en Laurasia (en el Hemisferio Norte)

y Gondwana (en el Hemisferio Sur). Esta última estaba integrada por

lo que hoy es América del Sur, Africa, Madagascar, La India,

Antártida, Australia, Nueva Zelanda, y varias otras regiones más

pequeñas que hoy se han fusionado y mezclado con Europa y Asia.

Luego, nuestra misma Gondwana continuo fragmentándose en una región

oriental y otra occidental.

|

En 1986, Bonaparte postuló que las

diferencias entre la mayor parte de los dinosaurios que

aparecían en el Hemisferio Norte y los del Sur, se debía a

que la separación de los antiguos supercontinentes Laurasia y Gondwana habría posibilitado

una evolución independiente en cada lugar. A partir de esta idea, se

han identificado varios grupos que parecían responder con claridad a

esa separación continental, como los terópodos abelisaurios y los

saurópodos titanosaurios. Sin embargo, una de las grandes incógnitas

paleontológicas es la aparición de grupos inesperados, que no

tendrían teóricamente como haber llegado allí. A pesar de ello,

suele suceder, ... y como ! |

El hallazgo de titanosaurios en otros lugares del

mundo, así como el hallazgo de "raptores" en Neuquén, hace pensar

que realmente conocemos aún muy poco acerca de la dinámica y las

alternativas migratorias que fueron posibles en aquellos tiempos.

Las convergencias evolutivas podrían dar respuestas

en algunos casos. Es decir, cuando grupos no emparentados

evolucionaron en morfologías similares ante las presiones del medio

ambiente. Un ejemplo actual se da entre los buitres o jotes del

nuevo Mundo y los del Viejo Mundo. Son muy similares en forma, sin

embargo sus ancestros son totalmente diferentes. Las cigüeñas, de

primera impresión diferentes, son parientes más cercanos de los

jotes americanos y estudios de ADN dan más aval al parentesco. Con

los dinosaurios, los científicos no cuentan aún con la posibilidad

de dichos estudios.

Pero las sorpresas son muchas. Por ejemplo, un

importante acertijo al respecto es, ¿por qué la India tiene fósiles

tan similares a los nuestros?

Es extraordinariamente llamativo que la India, para

la que los datos geológicos parecen señalar una separación del resto

de Gondwana bastante antigua, conservó hasta el final del Cretácico

una fauna bastante similar a la nuestra, de titanosaurios y

abelisaurios como nuestro Carnotaurus, cuyos

familiares suelen hallarse también en India y Madagascar.

|

O, por otro lado, ¿cómo se explica la relación entre

los dinosaurios de Mongolia y los de la Argentina?

Durante toda la década del 90, la parte más baja del

Cretácico superior neuquino de las cercanías de Plaza Huincul ha

revelado poseer entre sus formas fósiles varios dinosaurios

carnívoros cuyas características físicas nos harían relacionarlos

con otros del Cretácico de Mongolia. Ellos son los maniraptores

Unenlagia y Megaraptor , el "raptor

araucano", y el extraño Patagonykus.

|

¿Qué es lo que todas estas formas están indicando?

¿Acaso una conexión con Asia? ¿Tal vez algunos de esos grupos han

surgido en realidad en nuestra región? ¿O sus ancestros se hallaban

ya dispersos por todo el mundo antes de que los continentes se

fragmentaran y alejaran entre sí? Es posible que nunca lo sepamos

con certeza, pero al menos, el desafío es intentar explicarlo.

¿Se extinguieron los dinosaurios habitantes de estas

tierras al mismo tiempo que los de otros lugares del mundo?

Aparentemente a raíz de que no se ha hallado en

el mundo ningún dinosaurio más moderno que el límite del

Cretácico-Terciario (hace unos 65 millones de años), momento

denominado K-T, es aceptado que se habrían extinguido en el Planeta

a causa del mismo evento. En realidad la excepción son las aves,

reconocidos dinosaurios vivientes.

Actualmente se considera con bastante firmeza la

hipótesis de que los grandes cambios climáticos causados por el

meteorito que cayó en Chicxulub, México, fueron la causa. En el año

1991 se descubrió el gran cráter de al menos 150 km de diámetro. Se

piensa que los mecanismos de extinción que siguieron al impacto

operaron por un período de menos de 100 años.

Consecuencias notables en el medio terrestre fueron

muerte masiva de plantas, de los dinosaurios herbívoros, y también

sus predadores, los dinosaurios carnívoros.

|

En aguas marinas, los estratos de valvas de algas

microscópicas y de foraminíferos dan también claro indicio de haber

sufrido una extinción masiva.

Posiblemente habrían sido afectadas

por aumento en la acidez de las aguas y notable reducción de

intensidad de luz, impactando en toda la trama alimentaria marina.

Para ese entonces, con la separación de continentes, océanos como el

Atlántico eran recientes.

|

Se habían diversificado los moluscos (dominando

bivalvos y cefalópodos, entre estos últimos los amonites), equinoideos (grupo de los erizos, estrellas de mar,

etc.), y corales, ya en aguas más templadas. Los peces también

habían aumentado su diversidad y abundancia. La extinción masiva del

fin del Cretácico golpeó fuertemente a varios de estos grupos de

fauna marina.

Resulto cuestión de tiempo para que la increíble

diversidad de la vida inicie la colonización. La resistencia de

cuerpos germinativos de grupos vegetales, como semillas y esporas,

les habría permitido permanecer en latencia hasta nuevas condiciones

favorables. Cocodrilos y tortugas también sobrevivieron, tal vez por

ser más pequeños o tal vez por su bajo ritmo metabólico (ya que son

"poiquilotermos" o de "sangre fría").

Los mamíferos de aquel entonces eran pequeños y

muchos de ellos basaban su dieta en insectos, fuente de alimento muy

diversa y abundante. Los mamíferos por ser pequeños tendrían

poblaciones numerosas. Con la desaparición de los dinosaurios,

tuvieron su gran oportunidad para diversificarse y colonizar nichos

que habían quedado vacantes. Entre los dinosaurios, los únicos

sobrevivientes son las aves. En la actualidad, alrededor del 60 % de

las aves pertenece a un único Orden, el de los Passeriformes

(zorzales, tordos, horneros, benteveos, etc.) Su gran

diversificación habría explotado el nicho de los "pequeños voladores

diurnos".

Más interrogantes...

¿Eran los dinosaurios animales de sangre caliente?

Hay quienes han propuesto que los dinosaurios

eran animales de sangre caliente (endotermia), al menos algunos

grupos. El término no es del todo correcto, pero ejemplificador, y

básicamente se refiere a la posibilidad de regular la temperatura

corporal, como es el caso en aves y mamíferos. Se ha argumentado que

huesos de dinosaurios son penetrados por numerosos canales por donde

habría irrigación, estructura típica de endotermos. Aunque

cocodrilos y tortugas, también pueden presentar una estructura de

tal tipo. Y en algunos mamíferos la estructura de los huesos se

parece más a la de los de sangre fría (ectotérmicos).

|

Otro argumento ha sido con relación a la mayor

necesidad de alimento por parte de los endotermos para mantener su

mayor tasa metabólica. Es decir, requieren más presas. En

carnívoros, se han hecho comparaciones en la proporción numérica

entre presas y predadores de especies fósiles con endotermos

actuales. Los datos resultan semejantes. Pero los fósiles hasta

ahora encontrados son sólo la punta del iceberg, así que dicha

relación hoy conocida puede no ser representativa. |

El tamaño del cerebro es otro punto en

consideración. Los endotermos suelen poseer un tamaño mayor, y esto

se da en algunos dinosaurios. Aunque otros como los grandes

saurópodos, tienen una capacidad craneana pequeña, y tal vez no

fueran endotérmicos. Además, con semejante tamaño, sus cuerpos no

tendrían el tiempo suficiente para disipar calor y refrigerarse en

caso de requerirlo.

¿Qué nos dicen las huellas de los dinosaurios?

La interpretación de las huellas brinda valiosa

información. Por ejemplo, sobre la base de las distancias que las

separan y relacionándolas con huellas de organismos actuales

comparables, es posible estimar velocidades de desplazamiento. Un

inconveniente es que no siempre se tiene certeza de la especie a que

corresponden.

Por otra parte, las huellas pueden dar pruebas de

comportamiento gregario. En algunos casos, se llega a saber si los

individuos más grandes del grupo iban adelante, si se movían en

línea o con un frente. Entre las huellas encontradas aquí dominan

las de herbívoros, seguramente por el simple hecho de que eran más

abundantes. Huellas de terópodos, animales carnívoros, son menos

frecuentes, aunque esta proporción no siempre se mantiene.

¿Tenían los dinosaurios cuidado parental?

Todos los dinosaurios extinguidos conocidos

ponían huevos. Tras la puesta, el cuidado parental antes de la

eclosión tiene evidencias claras, como ser huevos orientados y

acomodados de manera determinada. Recientemente se han hallado en el

desierto de Gobi, Mongolia, varios terópodos Oviraptor

que murieron, cubriendo con sus cuerpos a los huevos que empollaban,

de la furia de una tormenta de arena. Pruebas del cuidado post

parental son más difíciles de obtener, aunque el hallazgo de

juveniles en zonas de nidadas dan indicios de su posibilidad.

¿Qué colores tendrían los dinosaurios?

Por un lado, ya es difícil establecer que grado

de agudeza visual tenían los dinosaurios. Si se sabe, por la

estructura ósea, que algunas especies tendrían visión

estereoscópica. Sería el caso de animales cazadores, ya que en

general requieren un sentido de la vista que brinde información

precisa para poder capturar a presas móviles.

Lo que nunca podríamos saber a partir de los huesos

es de que color eran los dinosaurios. Aún cuando se hallan

impresiones de la piel, están estampadas en la roca con el color del

mineral que las compone, sin darnos el menor indicio de su

coloración original.

Hay quienes piensan que tendrían colores apagados,

como es el caso en la mayoría de grandes reptiles actuales. Por otra

parte, otros sostienen que así como en las aves, sus únicos

descendientes, la variedad de colores sería muy grande y podría

haber actuado en la atracción de pareja, o para brindar mensajes de

advertencia.

En definitiva, las interpretaciones del artista,

influenciadas en mayor o menor grado por el investigador, son las

que llegan a nuestros ojos.

¿Tenía Amargasaurus una vela sobre la espalda, o

tenía otras cosas, como carne o grasa?

Al hallar los restos de este saurópodo, lo primero

que se pensó, es que habría portado una vela doble de función

desconocida, tal vez para colaborar en su regulación térmica. Otra

postura fue pensarlo con las agudas espinas al aire, desafiando

imponentes a cualquier carnívoro que osara acercarse.

Recientemente, se ha postulado que algunos de los

dinosaurios espinosos podrían estar portando en sus espaldas gibas

cargadas de elementos grasos que les permitieran tolerar los climas

áridos.

De todos modos, nada es concluyente aún en cuanto

al "espinoso" caso del Amargasaurus.

¿Poseían plumas los dinosaurios?

Finalmente, esto ha dejado de ser un misterio. La

respuesta es claramente afirmativa, los dinosaurios tenían y tienen

plumas. El problema es saber que grupos las poseían. Se conoce que

las tenían los terópodos y sabemos que han aparecido modificadas en

los terizinosaurios asiáticos. Pero, ¿las poseían los ornistiquios ?

¿y los saurópodos? Podríamos a aventurarnos a decir que no, pero a

la naturaleza puede realmente no importarle nuestra opinión, así que

solo queda esperar y ver que nos depara el registro fósil en los

próximos años.

Para decir cuanto hace que vivió tal o cual

dinosaurio, debe seguirse un largo proceso. En primer lugar, el

mérito esencial corresponde a los geólogos. Una titánica tarea ha

sido emprendida por esos hombres, inicialmente "gringos" como

Groeber, Bodenbender, Feruglio, Schiller, Wichmann, y tantos otros.

Han recorrido nuestro país a principios de este siglo, analizando

cada afloramiento rocoso, buscando indicios a veces minúsculos que

pudieran dar una pista de la posible antigüedad de esas rocas.

Algunos, tal vez los más afortunados, terminaron sus

días en su medio natural de trabajo, el agreste campo de nuestro

país, al que habían aprendido a amar. Como denominador común, nos

legaron extensas obras en las que se plasma el profundo conocimiento

de lo nuestro. Sobre lo que ellos dejaron y sobre lo ampliado por

los geólogos de hoy, es que los paleontólogos trabajan.

Existe una técnica especial que se llama "Datación

Radimétrica". Se basa en el principio de que algunos de los

elementos químicos de los minerales poseen núcleos que se van

descomponiendo mientras se transforman en nuevos minerales. Esta

autodestrucción del átomo, que emite partículas que pueden ser

captadas y medidas, se conoce como radioactividad. Un átomo

radioactivo, como el uranio (que se transforma en plomo) o el

potasio (que se transforma en argón), dependiendo de que elemento

sea, puede tardar miles o millones de años en descomponerse, pero lo

importante es que lo hace a un ritmo constante, sin depender de la

temperatura, ni la presión, ni ninguna variable. Al hallar esos

elementos y sabiendo la carga que debería haber tenido en sus

orígenes, se puede calcular cuando empezó a desintegrase, es decir,

de que época es la roca. No obstante, es un estudio complejo y caro,

y si bien sus posibilidades de error son importantes, las técnicas

actuales las han reducido lo suficiente como para que las dataciones

sean confiables.

Además de este método, pueden hacerse dataciones a

partir del magnetismo de las rocas o mediante su contenido en

microfósiles como los pequeños crustáceos llamados ostrácodos o los

granos de polen esparcidos por las plantas de esa época.

En la práctica, es común que los paleontólogos

recojan muestras del terreno (que pueden contener dichos

microfósiles) o que busquen ansiosamente algún fino estrato claro

que evidencie el depósito de ceniza volcánica procedente de alguna

erupción de aquellos tiempos. Esto posibilita tener un dato preciso

acerca del momento en que vivieron los animales hallados en esos

sedimentos.

Líneas de investigación e investigadores del país

relacionados a los dinosaurios.

A partir de los trabajos pioneros que llevaron

a cabo paleontólogos argentinos en el estudio de los dinosaurios y

sus grupos contemporáneos, de a poco se abrieron diversas líneas de

investigación en respuesta a las grandes incógnitas que su estudio

iba planteando.

Hoy en día esas líneas de investigación, abiertas

por pioneros como José F. Bonaparte (MACN), se han expandido hacia

casi todos los rumbos posibles. Básicamente, podrían definirse según

los variados tipos de dinosaurios, pero muchas veces, el hallazgo

fortuito de nuevos tipos de animales abre puertas insospechadas a

las posibilidades de investigación. Las líneas principales de

trabajo con dinosaurios son:

La paleontología es una ciencia de "muchas

ramas", hay paleontólogos que estudian las plantas fósiles, otros

los minúsculos organismos que formaban parte del plancton de mares

antiguos, otros estudian peces, mamíferos, anfibios, reptiles

variados, y unos cuantos de ellos, a los que nos dedicamos en esta

nota, estudian dinosaurios. Sin embargo, el estudio de dinosaurios

ha proliferado seriamente en las últimas décadas, gracias al aporte

de científicos pioneros, entre los que se destaca José F.

Bonaparte.

Tras sentar las bases en el estudio de estos

animales en nuestro país, actualmente trabaja en grupos de

dinosaurios basales de Brasil y en los saurópodos espinosos del

Cretácico Temprano de Neuquén.

Entre sus más directos discípulos formados en el

MACN, podrían mencionarse a:

Fernando E. Novas, que continúa trabajando en el

MACN tras haberse abierto paso en el estudio de los dinosaurios

carnívoros argentinos y el origen de las aves. Ha incursionado

también en el origen de los dinosaurios mismos, y realiza una

importante tarea de divulgación científica.

Algo más alejados ya de la directa influencia de

Bonaparte, pero siempre en contacto con él en alguna etapa de su

formación, se hallan, dispersos por todo el país: