El genero Carcharocles desde el Eoceno al

Pleistoceno y su cronología fosilifera.

Por Mariano

Magnussen Saffer. Integrante de Grupo Paleo, Museo Municipal

Punta Hermengo de Miramar y Fundación

Argentavis.

marianomagnussen@yahoo.com.ar. Imágenes ilustrativas de

archivo.

Aviso

Legal

Tomado de;

Magnussen Saffer, Mariano (2014). El genero Carcharocles desde

el Eoceno al Pleistoceno y su cronología fosilífera. Paleo,

Revista Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico. Año

XII. 101: 11-16.

Los tiburones

aparecen por primera vez en el registro fósil hace 455 millones

de años. Sin embargo, no se vuelven comunes sino hasta el

Devónico, hace unos 400 millones de años.

Estudiar la

evolución de estos animales marinos no es fácil ya que al tener

esqueleto de cartílago, no se fosilizan en su totalidad.

Afortunadamente se han encontrado dentículos, dientes y

vértebras fosilizadas que nos permiten conocer los orígenes de

los tiburones.

El tiburón mas

antiguo es el

Antarctilmna

(que significa tiburón lamnoide de la antártica). Se ha

sugerido que este antiguo animal tiene unos 380 millones de años

y probablemente vivía en aguas dulces.

|

Los

tiburones en

sus formas tempranas eran muy pequeños. Hay pruebas que

sugieren que se parecía más a los peces antes de

evolucionar

a lo que son hoy. Muchos de ellos eran similares a las

anguilas. No tenían un cerebro tan grande como los de

hoy. Más de 2 / 3 del tamaño del cerebro de un

tiburón actual es para los sentidos, sobre todo su capacidad

para oler. Esta es una de las áreas donde los

tiburones se han visto notablemente capaces de

evolucionar

y convertirse en una especie más inteligente. |

Sus

dientes también eran muy diferentes a los de hoy día. En lugar de

tener gran nitidez eran suaves. Sin embargo, estos primeros

antepasados definitivamente tenían las filas de dientes sustituibles

como los actuales. Esto podría indicar que los antepasados de los

tiburones se alimentaban de plantas y que algo ocurrió e hizo

imposible la vida vegetal por un tiempo, con el fin de sobrevivir,

empezaron a consumir otros seres vivos,

evolucionaron.

Probablemente no nadaban tan adentro en el océano como lo hacen hoy.

Esto se evidencia por la forma y el tamaño de sus aletas. Es posible

que hayan tenido que evolucionar

de esta manera para desplazarse largas distancias en

busca de alimentos.

Un

tiburón pierde un diente, éste cae y queda sobre el sedimento. El

diente puede desintegrarse (a) o enterrarse en el sedimento (b);

luego los procesos químicos ocurren; aquí puede que el fósil se

disuelva (c), pero también puede éste absorba los minerales del

sedimento o del agua en los espacios vacíos del diente y así

fosilizarse (d); éste proceso dura en total miles de años. El diente

adquiere diferentes colores dependiendo de los minerales que

absorbió. Si la roca es erosionada, después de muchos años, es

posible que encontremos éste diente fósil.

Otodus obliquus

es una especie extinta de elasmobranquio lamniforme de la familia

Otodontidae, de gran tamaño, que vivió durante el Paleoceno y el

Eoceno, hace entre 45 y 55 millones de años.

|

Otodus

obliquus

es, según muchos paleontólogos, el ancestro original del más

grande tiburón depredador que ha existido, Carcharodon

megalodon. Hay, sin embargo, otra escuela de pensamiento

que sugiere que C. megalodon fue en realidad

descendiente de Carcharodon orientalis (también

conocido como Paleocarcharodon orientalis) y este

sería el predecesor de los modernos tiburones blancos

Carcharodon carcharias. |

Aunque el argumento de ambos puntos de vista es atractivo, la

evidencia muestra suficientes debilidades para justificar la

precaución en la clasificación de C. megalodon en el mismo

género que el tiburón blanco moderno (es decir, Carcharodon)

y, por lo tanto, ha sido reclasificado recientemente, para reflejar

las pruebas de montaje que Otodus obliquus probablemente fue

el antepasado de C. megalodon.

Nuestra atención, sobre tiburones, se basa en el genero

Carcharocles, cuyos regiros fosilíferos ocupan las capas

sedimentarias desde el Eoceno al Pleistoceno, con formas simples y

corpulentas a terribles monstruos de varias toneladas, representado

por cuatro especies fundamentales.

Carcharocles

auriculatus.

Jordan,

1923.

Carcharocles

auriculatus es una especie extinta de tiburón incluida en el género

Carcharocles, cercanamente relacionada con el mejor conocido

Carcharocles megalodon.

|

Como ocurre

con muchos tiburones extintos, esta especie es conocida a

partir de dientes fósiles y algunos centros de vértebra. El

esqueleto de los tiburones está compuesto de cartílago y no

de hueso, material que raramente se fosiliza.

La longitud

de los dientes de C.auriculatus es relativamente

grande - de 25 a 114 milímetros. Sin embargo, es menor que

la de C. megalodon y Carcharocles angustidens. |

Muchos de los

dientes de C. auriculatus provienen de Carolina del Sur,

Estados Unidos. Sin embargo, se conocen hallazgos adicionales de

dientes del Eoceno en la meseta Khouribga, en Marruecos.

Carcharocles auriculatus es el miembro más primitivo del género

Carcharocles.

Carcharocles

angustidens. Agassiz, 1843

Carcharocles

angustidens es una especie de tiburón megadentado extinto, que vivió

durante los períodos Oligoceno y Mioceno entre hace aproximadamente

35 a 22 millones de años. Se cree que este tiburón es un pariente

cercano del más conocido de los tiburones megadentados, C.

megalodon. Sin embargo, así como en el caso de C. megalodon,

la clasificación de esta especie es materia de debate.

|

Los restos

de C. angustidens por lo general están en muy mal

estado de preservación. A la fecha, el espécimen mejor

preservado de esta especie ha sido excavado en Nueva

Zelanda, el cual abarca 165 dientes en asociación y cerca de

35 centros de vértebras asociados. Este espécimen data de

hace cerca de 26 millones de años. Los dientes de C.

angustidens son notables por sus coronas triangulares y

sus pequeñas cúspides laterales que están totalmente

aserradas. Los bordes aserrados son muy afilados y muy

pronunciados. |

C. angustidens era una especie con una amplia distribución

geográfica con fósiles hallados en Norteamérica, Suramérica, Europa,

África, Nueva Zelanda, Japón, Australia, y Malta.

Igual que en otros tiburones megadentados, los fósiles de C.

angustidens indican que era considerablemente mayor que el

actual gran tiburón blanco, Carcharodon carcharias. Se estima

que el espécimen bien preservado de Nueva Zelanda medía 9.3 metros

de largo. Este ejemplar tenía dientes que miden más de 9.87

centímetros en altura diagonal, y centros de vértebras de cerca de

1.10 centímetros de diámetro. Sin embargo, existen reportes de

fósiles aún mayores de C. angustidens.

Carcharocles

chubutensis.

Es una especie

extinta de tiburón megadentado que vivió durante los períodos

Oligoceno, Mioceno y Plioceno, entre hace 28 a 5 millones de años.

Este tiburón es considerado como unpariente cercano de otro tiburón

megadentado prehistórico, el famoso C. megalodon. Sin

embargo, como ocurre con C. megalodon, la clasificación de

esta especie está en discusión.

|

Esta

especie es conocida a partir de dientes fósiles y algunos

centros de vértebra. El esqueleto de los tiburones se

compone de cartílago y no de hueso, y el cartílago raramente

logra fosilizarse. Por lo tanto, los fósiles de C.

chubutensis están generalmente mal preservados. Aunque

los dientes de C. chubutensis son morfológicamente

similares a los de C. megalodon, estos son

relativamente delgados con una corona curvada, y con la

presencia de talones laterales apenas aserrados. Los fósiles

de esta especie se han hallado en Norteamérica, Sudamérica,

Cuba, Puerto Rico, África, y Europa. |

C. chubutensis

era mayor que C. angustidens. Los dientes de C.

chubutensis se aproximaban a 130 milímetros de altura

perpendicular (longitud diagonal), la cual de acuerdo con el método

de estimación de tamaño propuesto por Gottfried at al, in 1996,

indica que el espécimen tendría una longitud de 12.2 metros.

La investigación

paleontológica sugiere que esta especie puede haber cambiado sus

preferencias de hábitat a través del tiempo, o que pudo haber tenido

la suficiente flexiblilidad en su comportamiento para ocupar

distintos ambientes en distintas épocas.

C. chubutensis

era probablemente un superdepredador y cazaría generalmente peces,

tortugas marinas, cetáceos (por ejemplo, ballenas), y sirenios.

Carcharodon

megalodon.

Agassiz, 1843

es

una especie extinta de tiburón que vivió aproximadamente entre 28 y

1,5 millones de años atrás, durante el Cenozoico (de finales del

Oligoceno hasta principios del Pleistoceno).

La

asignación taxonómica de C. megalodon se ha debatido por

cerca de un siglo, y aún se encuentra en disputa con dos

interpretaciones principales: como Carcharodon megalodon

(bajo la familia Lamnidae) o bien como Carcharocles megalodon

(bajo la familia Otodontidae).

C. megalodon

es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores

en la historia de los vertebrados. Los estudios sugieren que C.

megalodon lucía en vida como una versión corpulenta del gran

tiburón blanco actual, Carcharodon carcharias, llegando a

alcanzar los 16 metros de longitud total. Los restos fósiles indican

que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con

áreas de cría en zonas costeras cálidas. C. megalodon

probablemente tuvo una influencia muy importante en la estructura de

las comunidades marinas de su época.

|

C.

megalodon

es representado en el registro fósil principalmente por

dientes y centros de vértebras. Como en los demás tiburones,

el esqueleto de C. megalodon estaba formado de

cartílago más que de hueso; esto resulta en una pobre

preservación de los especímenes encontrados. Sin embargo,

los restos fósiles de C. megalodon indican que tenía

los centros vertebrales densamente calcificados.

Entre las

especies existentes, se considera que el gran tiburón blanco

es la más análoga a C. megalodon. La carencia de

esqueletos fósiles bien preservados de C. megalodon

ha forzado a los científicos a basarse en la morfología del

gran tiburón blanco para inferir su aspecto y estimar su

tamaño. |

Debido a los restos

fragmentarios, estimar el tamaño de C. megalodon se ha

convertido en un reto. Sin embargo, la comunidad científica reconoce

que C. megalodon superaba en tamaño al tiburón ballena (Rhincodon

typus).

En

1973, un ictiólogo de Hawaii, John E. Randall, presentó un método

para estimar la longitud total del gran tiburón blanco. El método

propuesto es representado en forma de un gráfico trazado, el cual

demuestra la relación entre la altura de la corona (la distancia

vertical de la hoja del diente desde la base de la parte de esmalte

del diente hasta su punta) del mayor de los dientes de la mandíbula

superior del gran tiburón blanco y su longitud total

Estos dientes produjeron una longitud total de cerca de 13 metros.

En 1991, dos expertos en tiburones, Richard Ellis y John E. McCosker,

señalaron un defecto en el método de Randall. De acuerdo a ellos, la

altura de la corona dental de los tiburones no necesariamente se

incrementa en proporción a la longitud total del animal. Esta

observación llevó a nuevas propuestas para dar con métodos más

exactos para determinar el tamaño del gran tiburón blanco y

especies similares.

|

En 1996

tres científicos – Michael D. Gottfried, Leonard J. V.

Compagno y S. Curtis Bowman – después de haber realizado una

minuciosa investigación y escrutinio de 73 especímenes del

gran tiburón blanco, propusieron una relación linear

conservadora entre la máxima altura del mayor de los dientes

superiores. El mayor diente de C. megalodon al

alcance de este equipo era un espécimen de segundo diente

anterior superior, cuya máxima altura era de 168 mm. Este

diente había sido descubierto por Compagno en 1993, y

produjo una longitud total estimada en 15.9 metros. Sin

embargo, rumores de dientes mayores de C. megalodon

persistían en esa época. La máxima altura dental para este

método se mide como una línea vertical desde la punta de la

corona dental a la parte baja de los lóbulos de la raíz,

paralelo al largo eje del diente. Dicho de otra forma, la

máxima altura del diente es la altura perpendicular.

|

En

2010, varios investigadores de tiburones – Catalina Pimiento, Dana

J. Ehret, Bruce J. MacFadden y Gordon Hubbell — estimaron la

longitud total de C. megalodon sobre la base del método de

Shimada, produjo una longitud total de 16.8 metros.

El

tema de la extinción de C. megalodon está aún bajo

investigación. Hace cerca de 3.1 millones de años, ocurrió un

importante evento geológico — el cierre del paso marítimo de

Centroamérica, el cual causó cambios significativos ambientales y en

las faunas alrededor del mundo. Estos cambios probablemente fueron

responsables de la extinción de C. megalodon.

Bibliografía

Sugerida;

Agassiz, L.

1833-1844. Recherches sur les Poissons Fossiles, V. 1-5.

Imprimerie de Petitpierre, Neuchâtel, Suisse.

Bretton W. Kent (1994). Fossil Sharks of the Chesapeake Bay Region.

Egan Rees &

Boyer, Inc. 146 páginas.

Bruner, John (1997).

«The "Megatooth" shark, Carcharodon megalodon» Mundo Marino Revista

Internacional de Vida Marina.

Consultado el 22-01-2012.

Cione A.L., E.P. Tonni y J.O. San Cristóbal.

A

middle Pleistocene marine transgression in central-eastern

Argentina. Current Research in the Pleistocene 19: 16-18; 2002.

Lambert, Olivier; Giovanni Bianucci, Klaas Post, Christian de Muizon,

Rodolfo Salas-Gismondi, Mario Urbina and Jelle Reumer (1 de julio de

2010). «The giant bite of a new raptorial sperm whale from the

Miocene epoch of Peru». Nature (Peru) 466 (7302): pp. 105–108.

Gottfried M.D., Fordyce R.E (2001). «An Associated Specimen of

Carcharodon angustidens (Chondrichthyes, Lamnidae) from the Late

Oligocene of New Zealand, with comments on Carcharodon

Interrelationships». Journal of Vertebrate Paleontology 21 (4):

pp. 730–739.

Glikman, L.S., 1980.. Evolution of Cretaceous and Caenozoic Lamnoid

Sharks:3-247, pls.1-33. Moscow.

Jordan, D.S. & Hannibal, H., 1923. Fossil Sharks and Rays of the

Pacific Slope of North America. Bulletin of the Southern California

Academy of Sciences, 22:27-63, plates 1-9.

Marsili, Stefano; Giorgio Carnevale, Ermanno Danesea, Giovanni

Bianuccia, and Walter Landinia (March 2007).

«Early Miocene

vertebrates from Montagna della Maiella, Italy». Annales de

Paléontologie (Italy: Elsevier) 93 (1): pp. 27–66.

Rudwick, M. J. S.

(1987) [1976]. El significado de los fósiles. Episodios de la

Historia de la Paleontología. Ciencias de la Naturaleza. Madrid:

Hermann Blume. pp. 347.

Wroe, S.; Huber, D.

R. ; Lowry, M. ; McHenry, C. ; Moreno, K. ; Clausen, P. ; Ferrara,

T. L. ; Cunningham, E. ; Dean, M. N. ; Summers, A. P. (2008).

«Three-dimensional computer analysis of white shark jaw mechanics:

how hard can a great white bite?».

Journal of

Zoology 276

(4): pp. 336–342.

Los dinosaurios de la Argentina.

Por Leonardo Salgado,

Museo de Geología y Paleontología,

Universidad Nacional del Comahue,

lsalgado@uncoma.edu.ar

y Ricardo Pasquali,

Universidad Tecnológica

Nacional, Facultad Regional Haedo,

rcpasquali@yahoo.com.

Articulo publicado originalmente en

www.museosargentino.com.ar Imágenes colocadas por PaleoArgentina.

Aviso

Legal

Una reseña sobre las principales

especies conocidas y su importancia paleontológica.

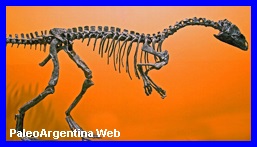

Los dinosaurios

evolucionaron a partir de algún pequeño reptil que vivió hace unos

230 millones de años, en una época que los geólogos y paleontólogos

denominan Triásico tardío.

Una de las especies que guarda mayor

relación con los dinosaurios es el Lagosuchus talampayensis.

Los

restos de este reptil fueron hallados en la provincia de La Rioja en

1964, durante una expedición organizada por el paleontólogo Alfred

Romer, de la Universidad de Harvard, con la colaboración del Museo

de La Plata. En 1975, José Bonaparte, que entonces se desempeñaba

como investigador del CONICET en la Fundación Miguel Lillo de

Tucumán, descubrió ejemplares más completos y publicó una detallada

descripción de la casi totalidad del esqueleto de este animal, en la

que se destacaban varios caracteres en común con los dinosaurios.

Casi veinte años más tarde, el paleontólogo estadounidense Paul

Sereno, de la Universidad de Chicago, junto con Andrea Arcucci, de

la Universidad de La Rioja, propusieron que el espécimen estudiado

por Bonaparte como Lagosuchus talampayensis correspondería en

realidad a un nuevo género y especie, a la que denominaron

Marasuchus lilloensis. De todos modos, estuvieron absolutamente de

acuerdo en que ese animal estaba, desde un punto de vista evolutivo,

a un paso de distancia de los dinosaurios.

Otro reptil que guarda relación con los

primeros dinosaurios es el Pseudolagosuchus major, descripto por

Arcucci en 1987. Bonaparte considera que el Pseudolagosuchus major

es en realidad un adulto del Lagosuchus talampayensis. Tanto el Lagosuchus talampayensis, como el Marasuchus lilloensis y el

Pseudolagosuchus major, se descubrieron en unos estratos geológicos

conocidos como Formación Los Chañares, del Triásico medio de La

Rioja.

Una de las características más

llamativas del cráneo de los dinosaurios es la presencia de dos

aberturas ubicadas detrás de cada uno de los ojos, una encima de la

otra, que permitirían a los músculos de la mandíbula aumentar de

volumen cuando se contraían durante la masticación, y de una

abertura delante de cada ojo que podía haber contenido una glándula.

Esta particularidad del cráneo hace que se los clasifique como

arcosaurios –que en griego significa reptiles dominantes– junto con

sus parientes los los pterosaurios –reptiles voladores–, los

cocodrilos, y una gran variedad de formas extinguidas, entre ellas,

el Pseudolagosuchus y el Marasuchus.

Todos los dinosaurios se caracterizan

por la posición erecta de las extremidades –parecida a la que se

encuentra en los mamíferos– por la cual sujetan al cuerpo desde

abajo, manteniéndolo apartado del suelo. Cada una de las

extremidades se mueve en un plano más o menos vertical. Esta postura

contrasta con la posición casi horizontal de las extremidades de la

mayoría de los demás reptiles, los cuales descansan con el vientre

en el suelo y los brazos y muslos proyectados lateralmente desde el

cuerpo. En realidad, esta particular disposición de los miembros

estaba ya presente en los pequeños precursores Lagosuchus y

Marasuchus. ¿Cuáles son, entonces, las características propias de

los dinosaurios, aquellas que permiten distinguirlos de todos los

demás reptiles? Las más destacadas se aprecian en el tarso, que

facilitaban el hábito digitígrado de los dinosaurios, y en el

acetábulo, la cavidad de la cadera en la que se inserta la cabeza

del fémur. El acetábulo de los dinosaurios tiene un borde superior

muy desarrollado y un gran orificio en el fondo. En los restantes

reptiles, en cambio, el acetábulo no presenta ninguno de estos

rasgos. Otra característica de los dinosaurios es el pescuezo con

forma de S.

La diferenciación de los dinosaurios

Al poco tiempo de aparecer, los

dinosaurios se diferenciaron en dos grandes grupos:

ornitisquios y saurisquios.

En la pelvis de los ornitisquios –en

griego, cadera de ave– el pubis estaba orientado hacia atrás y

abajo, como en las aves actuales. En la de los saurisquios –en

griego, cadera de lagarto– en cambio, el pubis estaba orientado

hacia abajo y adelante, manteniendo la disposición que se observa en

otros grupos más primitivos.

En 1967, Rodolfo Casamiquela describió

en Ameghiniana, la revista de la Asociación Paleontológica

Argentina, al dinosaurio ornitisquio más antiguo conocido, al que

llamó Pisanosaurus mertii. Los huesos de este dinosaurio del

Triásico tardío, descubierto en la Hoyada de Las Lajas, en la

provincia de La Rioja, habían sido exhumados por Bonaparte, el

paleobotánico Rafael Herbst, Galileo Scaglia –director del Museo

Municipal de Mar del Plata y Martín Vince en 1962. Los sedimentos en

los que se realizó este descubrimiento pertenecen a la llamada

Formación Ischigualasto, depositados hace unos 230 millones de años.

El Pisanosaurus mertii era un dinosaurio herbívoro –como lo eran

todos los ornitisquios– que medía 1 metro de largo.

Los saurisquios más antiguos de la

Argentina –y entre los más antiguos del mundo– son el

Herrerasaurus

ischigualastensis, descripto por Osvaldo Reig, de la Universidad de

Buenos Aires, en 1963, y el Eoraptor lunensis, descripto en 1993 por

Paul Sereno, Catherine Foster y Raymond Rogers, de la Universidad de

Chicago, junto con Alfredo Monetta, del Museo de Ciencias Naturales

de la Universidad Nacional de San Juan. Ambos dinosaurios carnívoros

fueron hallados en Ischigualasto, provincia de San Juan, en

sedimentos de la Formación Ischigualasto, y por lo tanto tienen la

misma antigüedad que el ornitisquio Pisanosaurus mertii.

El Herrerasaurus fue descubierto por la

expedición de la Universidad Nacional de Tucumán dirigida por Reig.

El hallazgo lo realizó el guía Victorino Heredia, habitante del

lugar, a quien Reig le dedicó el nombre genérico del dinosaurio.

Este primitivo saurisquio medía unos 4 metros de largo por 2 metros

de alto hasta el cráneo. Caminaba en postura bípeda y tenía los

miembros anteriores bastante reducidos. Bonaparte sintetiza las

características de este dinosaurio diciendo que se trata de un

saurisquio muy arcaico con rasgos primitivos en los miembros

posteriores, sacro e ileon, pero con caracteres derivados en las

vértebras y pubis.

El Eoraptor fue descripto a partir de un

pequeño espécimen juvenil descubierto por el geólogo Roberto

Martínez, del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional

de San Juan, integrante de la expedición organizada por la

Universidad de Chicago y la Universidad Nacional de San Juan. Este

dinosaurio medía 1 metro de largo y, como el Herrerasaurus,

caminaba en posición bípeda. De acuerdo con Bonaparte, el Eoraptor

probablemente es un género primitivo de la familia de los

herrerasáuridos, a la cual pertenece el Herrerasaurus.

Los dinosaurios con cadera de ave

En Argentina, los restos de ornitisquios

son aún escasos, si se tiene en cuenta el gran registros con que

cuentan los saurisquios. Algunos fueron posiblemente autóctonos y

otros ingresaron a América del Sur como consecuencia de la aparición

de cadenas de islas transitorias que permitieron intercambios

faunísticos ocasionales con América del Norte durante el Cretácico

tardío. Entre estos ornitisquios que se conocen en nuestro país

tenemos a los dinosaurios "pico de pato", o hadrosaurios; los

pequeños iguanodontes; un posible dinosaurio con cuernos, o

ceratópsio, y un dinosaurio con armadura, o anquilosaurio.

|

|

Los hadrosaurios presentaban algunas

adaptaciones extraordinarias, sobre todo aquellas relacionadas con

la herbivoría. Tenían un aspecto muy diferente unos de otros y

presentaban distintos tipos de protuberancias y crestas óseas sobre

la cabeza. El rasgo distintivo de estos dinosaurios es la forma en

que se alargaba la parte anterior de la cara para formar un hocico

ancho y aplanado, con un pico desprovisto de dientes, que por su

aspecto recuerda al de un pato. Para fines del Cretácico, los

hadrosaurios se habían extendido por todas las regiones del

Hemisferio Norte y habían ingresado a América del Sur.

|

El hadrosaurio de la Argentina mejor

documentado es el Kritosaurus australis. Este dinosaurio, que medía

hasta 5 metros de largo, fue descubierto en la provincia de Río

Negro, en

sedimentos de la

Formación Los Alamitos, depositados hace unos 70 millones de años.

Fue descripto en 1984 por Bonaparte, M. R. Franchi, Jaime Powell y

Eliseo Sepúlveda.

El Kritosaurus australis comparte muchas

características con el Kritosaurus navajovius, de Nueva México. La

comparación de ambos dinosaurios sugiere que los hadrosaurios

colonizaron América del Sur, provenientes de América del Norte, en

un tiempo relativamente breve.

Los paleontólogos Rodolfo Coria

–director del Museo “Carmen Funes” de Plaza Huincul– y Leonardo

Salgado –investigador de la Universidad Nacional del Comahue–descubrieron

en la localidad rionegrina de Cinco Saltos numerosos representantes

de un grupo de pequeños ornitisquios bípedos, relacionados con los

hadrosaurios, que vivieron al igual que estos últimos en el

Cretácico tardío. Los dos paleontólogos hallaron una docena de

especímenes juveniles y adultos de estas criaturas describiéndolas

en 1996 con el nombre de Gasparinisaura cincosaltensis, en

reconocimiento a la doctora Zulma Gasparini, especialista en

reptiles mesozoicos del Museo de La Plata. Entre los materiales más

importantes que se hallaron figura un cráneo diminuto, en excelente

estado de preservación. Se puede ver en él, una apretada hilera de

dientes, de características diferentes a los de los hadrosáuridos.

En 1918, el geólogo Augusto Tapia

–de la entonces Dirección Nacional de Minería– anunció el hallazgo

de una mandíbula incompleta de un dinosaurio ceratopsio –grupo que

incluye a dinosaurios herbívoros con cuernos, como el Triceratops de

América del Norte– descubierto en las cercanías del lago Colhué-Huapi,

en la provincia de Chubut. Esta mandíbula, que representó el primer

hallazgo de dinosaurios ornitisquios en América del Sur, fue

estudiada en 1929 por el paleontólogo alemán Friederich von Huene,

de la Universidad de Tübingen, que fuera contratado por Luis María

Torres, director del Museo de La Plata. Lo curioso del hallazgo de

Tapia –hoy extraviado–, es que jamás se ha vuelto a hallar otro

resto de este grupo de dinosaurios.

En 1996, Salgado y Coria anunciaron en

Ameghiniana el primer hallazgo de un anquilosaurio en América del

Sur. Los anquilosaurios eran dinosaurios ornitisquios macizos,

cuadrúpedos y herbívoros en los cuales el cuello, el dorso, los

flancos y la cola estaban recubiertos por completo de un mosaico de

placas dérmicas óseas planas, cubiertas por púas y protuberancias de

distintos tipos. El espécimen, un pequeño fémur derecho, fue

descubierto en Salitral Moreno, al sur de General Roca, provincia de

Río Negro, por Juan Sepúlveda, del Museo Provincial “Carlos Ameghino”

de Cipolletti. Este dinosaurio acorazado vivió en el Cretácico

tardío. En sucesivas campañas, los mismos investigadores pudieron

hallar más material: vértebras, placas y un diente.

Los primeros dinosaurios con cadera de

lagarto

En el Triásico tardío los dinosaurios

saurisquios –de cadera de lagarto– se habían diferenciado en dos

grupos: Unos, los terópodos, mantuvieron el andar bípedo de sus

precursores; el otro grupo, los sauropodomorfos, adoptaron en cambio

el cuadrupedalismo. Los primeros fueron mayormente depredadores; los

segundos, herbívoros.

Los terópodos del Triásico mejor

conocidos son el Herrerasaurus ischigualastensis y el Eoraptor

lunensis. Este último es muy importante por haber retenido algunos

caracteres primitivos que en el resto de los dinosaurios se han

modificado, por ejemplo, el extremo no expandido del pubis, uno de

los huesos de la cadera.

Los sauropodomorfos del Triásico, los

prosaurópodos, eran de talla moderada a grande y se extinguieron a

principios del Jurásico. Están representados en la Argentina por el

Coloradisaurus brevis, el Mussaurus patagonicus –de la familia de

los plateosáuridos–, el Lessemsaurus sauropoides y el

Riojasaurus

incertus, perteneciente a la familia de los melanorosáuridos. Los

miembros de este último grupo, al que pertenece el Melanosaurus

readi, de Sudáfrica, eran los más grandes de los prosaurópodos.

|

Tanto el Riojasaurus incertus como el Coloradisaurus brevis y el

Lessemsaurus sauropoides provienen de la

Formación Los Colorados, de la provincia de La Rioja, con una

antigüedad menor que la Formación Ischigualasto. La asociación

faunística documentada en estos estratos, que representan la parte

final del Triásico, estaba dominada por dinosaurios prosaurópodos. El

Riojasaurus incertus medía hasta 7

metros de largo. Fue descubierto por Bonaparte en la Quebrada de los

Jachaleros, La Rioja, quien lo describió en 1969. |

El estudio del cráneo fue realizado por

Bonaparte y José Pumares, quienes

publicaron sus resultados en 1995. Los caracteres de este dinosaurio

sugieren que posiblemente sea el más primitivo de los prosaurópodos. El prosaurópodo Coloradisaurus brevis

mediría unos 3 metros de largo y aproximadamente 1 metro de alto en

posición cuadrúpeda. En posición bípeda la altura de la cabeza

estaría a unos 2 metros. Este dinosaurio es más evolucionado que el

Riojasaurus incertus. Fue descubierto y descripto por Bonaparte en

1978, quién lo incluyó en la familia de los plateosáuridos, a la que

pertenece el Plateosaurus engelhardti, un prosaurópodo del Triásico

tardío descubierto en Europa.

Entre el numeroso material de

dinosaurios de la Formación Los Colorados figura el Lessemsaurus

sauropoides, descubierto por Bonaparte, quien lo describió en 1999.

Se trata de un conjunto de vértebras cervicales y dorsales,

asociados con algunas piezas de las cinturas, que poseen ciertos

rasgos avanzados que se hallan presentes en los saurópodos. Este

último grupo de enormes dinosaurios herbívoros, sin embargo, recién

se diversificará y prosperará a partir del periodo siguiente: el

Jurásico.

Los especímenes del Mussaurus

patagonicus fueron descubiertos por Bonaparte y sus asistentes en la

provincia de Santa Cruz, en sedimentos del Triásico tardío

pertenecientes a la Formación El Tranquilo, depositados hace unos

220 millones de años, aproximadamente. De este dinosaurio se conoce

un ejemplar juvenil de unos 16 centímetros de largo, que fue

descripto por Bonaparte y Martín Vince en 1979. El mismo fue

encontrado junto a siete individuos del mismo tamaño y dos huevos,

los que formaban aparentemente parte de un nido. Este hecho indica

que el cuidado de las crías era una conducta que estaba presente en

dinosaurios muy antiguos.

Los dinosaurios del Jurásico

En 1947, el científico español Ángel

Cabrera, que para entonces se desempeñaba como jefe de la División

Paleontología de Vertebrados de la Facultad de Ciencias Naturales y

Museo de la Universidad Nacional de La Plata, estudió los restos del

primer saurópodo del Jurásico registrado en América del Sur. El

hallazgo lo había realizado el geólogo de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Tomás Suero en Cerro Negro, Pampa de Agnia, provincia de

Chubut. Este dinosaurio, al que Cabrera nombró como Amygdalodon

patagonicus, pertenece al grupo de los cetiosáuridos (cetiosaurio

significa lagarto ballena). Casamiquela completó su estudio y

publicó sus resultados en 1963. Este hallazgo sirvió para demostrar

que, durante el Jurásico, América del Sur mantenía intercambios de

faunas continentales con otras regiones del mundo, ya que los

cetiosaurios se registraron en el norte de África, Europa y Asia.

Posiblemente el Amygdalodon patagonicus vivió en la parte final del

Jurásico temprano.

La mayor parte de los dinosaurios

jurásicos conocidos de la Argentina provienen del Cerro Cóndor, en

la provincia del Chubut. Los afloramientos del Jurásico medio de

este yacimiento paleontológico corresponden a la Formación Cañadón

Asfalto, y poseen una antigüedad de unos 165 millones de años. Esta

localidad fosilífera fue trabajada por Bonaparte y colaboradores

desde la Universidad Nacional de Tucumán y posteriormente desde el

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, entre

1976 y 1985.

En el Cerro Cóndor se descubrieron el

terópodo Piatnitzkysaurus floresi y los saurópodos

Patagosaurus

fariasi y Volkheimeria chubutensis.

El primer ejemplar del Piatnitzkysaurus

floresi fue colectado en 1977 y descripto por Bonaparte en 1979.

Este dinosaurio carnívoro medía unos 5 metros de largo y tenía

cavidades neumáticas en las vértebras que, según Bonaparte, habrían

contribuido a la oxigenación de la sangre. Las características de la

dentadura sugieren que este animal no era un feroz predador de

presas grandes, sino de vertebrados relativamente pequeños. Muestra

similitudes con el Allosaurus

fragilis, un

carnívoro de gran tamaño del Jurásico tardío de América del Norte,

pero es más primitivo. El Piatnitzkysaurus floresi parece ser un

miembro de la misma línea evolutiva que condujo al Allosaurus.

Bonaparte lo considera como un miembro primitivo de la familia de

los allosáuridos.

| |

|

|

El Patagosaurus fariasi, que llegaba a

medir unos 14 metros de largo, es el dinosaurio más frecuente de

Cerro Cóndor. Fue descripto por Bonaparte en 1979 como perteneciente

al grupo de los cetiosáuridos, la misma familia del Amygdalodon

patagonicus. El descubrimiento de dos adultos y tres juveniles de

diferente tamaño encontrados juntos sugiere que pueden representar

un grupo familiar. La escápula del Patagosaurus fariasi posee una

morfología primitiva del tipo presente en los géneros Cetiosaurus,

del Jurásico medio de Inglaterra, y Barapasaurus, del Jurásico

temprano de la India. La anatomía vertebral de estos tres

dinosaurios es menos derivada que en los saurópodos del Jurásico

tardío, tales como el Diplodocus y el Camarasaurus, de América del

Norte, y el Brachiosaurus, de América del Norte y África. El

Volkheimeria chubutensis es un

saurópodo cetiosáurido descripto por Bonaparte en 1979 a partir de

unas pocas piezas diagnósticas. Es muy similar al Lapparentosaurus

madagascarensis, del Jurásico medio de Madagascar.

|

Recientemente ha sido descripta una

nueva especie de saurópodo de los mismos niveles estratigráficos: el

Tehuelchesaurus benitezii. Lo destacable de esta especie es la

notable similitud que posee con un saurópodo de China, lo que

indicaría una cierta continuidad faunística entre Patagonia y Asia

Oriental durante ese tiempo.

Algunos de los dinosaurios del Jurásico

tardío están representados por huellas en unas areniscas en la

Estancia Laguna Manantiales, en el noreste de Santa Cruz, las que

fueron descubiertas y estudiadas por Casamiquela. En 1964, este

investigador, que entonces se desempeñaba en el Museo de La Plata,

describió huellas fósiles de tres tipos de dinosaurios pequeños y de

un mamífero primitivo. Uno de los dinosaurios era un cuadrúpedo,

posiblemente ornitisquio, con un pie de solo tres centímetros de

largo, al que Casamiquela denominó Sarmientichnus scagliai.

Otro era

un dinosaurio carnívoro que caminaba en posición bípeda, el Wildeichnus navesi, y el tercero también era un carnívoro bípedo,

pero de mayor tamaño, al que llamó Delatorrichnus goyenechei.

El hecho de que el registro de

dinosaurios del Jurásico tardío sea tan escaso, tanto en nuestro

país como en el resto de América del Sur, impide efectuar

comparaciones adecuadas con faunas bien conocidas de otros puntos

del planeta, como África y América del Norte, en donde el registro

de especies de ese período es excelente.

El Cretácico temprano

Los dinosaurios del Cretácico temprano

de la Patagonia provienen de las Formaciones La Amarga, Rayoso y

Lohan Cura, que corresponden a lapsos del tiempo geológico conocidos

como edades Neocomiano la primera y Aptiano la segunda y tercera, y

del Miembro Candeleros de la Formación Río Limay, que corresponde a

la edad Albiano.

La localidad de La Amarga está ubicada a

unos 70 kilómetros al sur de Zapala, en la provincia del Neuquén, en

la que están expuestas las areniscas que componen la Formación La

Amarga. De estas areniscas, formadas hace unos 130 millones de años,

provienen restos de cocodrilos, pterosaurios, mamíferos y

dinosaurios, siendo los mejores conocidos el saurópodo con espinas

Amargasaurus cazaui y el pequeño terópodo Ligabueino andesi. La

exploración paleontológica de estos estratos fue comenzada por

Bonaparte y colaboradores a partir de las informaciones dadas por el

geólogo Luis Cazau.

El Amargasaurus cazaui era un herbívoro

de unos 8 metros de largo que tenía dos filas de largas espinas que

le recorrían el cuello y el lomo. Bonaparte pudo determinar que el

Amargasaurus era un animal estrechamente emparentado con dos

especies del Jurásico tardío de Tanzania, África oriental,

pertenecientes al género Dicraeosaurus; las tres especies integraban

una misma familia zoológica. En el Dicraeosaurus y en el

Amargasaurus las espinas neurales de las vértebras no eran simples

como en el Patagosaurus, el Volkheimeria u otros saurópodos, sino

que se bifurcaban en la parte superior formando una Y. Estas largas

espinas se extendían por toda la espalda y el cuello, dándole al

animal un aspecto realmente extraño.

Bonaparte supone que la selección

natural favoreció a estos animales debido a que las enormes espinas

neurales constituían una defensa contra el ataque de los carnívoros.

La persistencia de la presión de selección ejercida por los

depredadores posiblemente condujo a ciertas especies a un desarrollo

extremo de las espinas neurales bifurcadas, como puede verse en el

Amargasaurus. La descripción de este saurópodo la realizó Bonaparte

en 1991 junto con Leonardo Salgado.

El Ligabueino andesi fue descubierto en

1985 por la expedición paleontológica del Museo Argentino de

Ciencias Naturales dirigida por Bonaparte, quien lo describió en

1996. Su pequeño tamaño sugiere que, posiblemente, se trataba de un

terópodo insectívoro. El tamaño del fémur es de sólo 5 centímetros

de largo y el largo total seguramente no sobrepasaba los 50

centímetros. Representa el registro más antiguo de la familia de los

abelisáuridos, a la que pertenecen también los terópodos Abelisaurus

comahuensis, del Cretácico tardío de Río Negro, y Carnotaurus

sastrei, del Cretácico de Chubut. Este grupo parece ser endémico del

supercontinente de Gondwana, que estaba formado por América del Sur,

África, la India, la Antártida, Australia y Nueva Zelanda. Al igual

que en el Carnotaurus, el pequeño terópodo de La Amarga posee arcos

neurales extremadamente neumatizados que, de acuerdo con Bonaparte,

podrían ayudar a la respiración en ciertas situaciones de altas

demandas de oxígeno.

La Edad Aptiana, que comprende el lapso

comprendido entre 115 y 108 millones de años atrás, está

representada en la Patagonia por las Formaciones Rayoso y Lohan

Cura.

| |

|

|

La Formación Rayoso aflora en las

cercanías de Agrio del Medio, provincia del Neuquén. De esta

formación geológica proviene el Rayososaurus agrioensis, un

saurópodo descubierto y descripto por Bonaparte en 1995. En la Formación Lohan Cura, en las

cercanías de Picún Leufú, Neuquén, la expedición del Museo Argentino

de Ciencias Naturales descubrió dos saurópodos muy particulares.

Uno, al que Bonaparte llamó Agustinia ligabuei, fue hallado en 1997

por Agustín Martinelli, integrante de la expedición. Este dinosaurio

poseía a lo largo del dorso unas placas de más de sesenta

centímetros de largo dispuestas de a pares. Otro ejemplar, referido

al Agustinia, tiene placas de más de 1 metro de largo.

|

El otro saurópodo, descubierto en 2000

tenía una postura similar a la jirafa, con los miembros anteriores

más largos que los posteriores. Otro dinosaurio con esta postura fue

el braquiosaurio –Brachiosaurus altithorax–, del Jurásico tardío de

América del Norte, que vivió unos 40 millones de años antes que el

descubierto en Neuquén.

Otra característica del Agustinia

ligabuei que lo hace excepcional es la presencia de grandes huecos

en las vértebras, lo que hacía que el esqueleto fuera más liviano y

más fuerte que si hubiese sido macizo. Según Bonaparte, este tipo de

estructura era capaz de absorber vibraciones y resistir tensiones,

además de ser flexible.

Del Miembro Candeleros de la Formación

Río Limay proceden los saurópodos Andesaurus delgadoi, descripto por

Calvo y Bonaparte en 1991, Rebbachisaurus tessonei descripto por

Calvo y Salgado en 1995, y el terópodo Giganotosaurus carolinii,

descripto por Coria y Salgado en 1995.

El Andesaurus delgadoi medía unos 15

metros de largo y su cabeza habría estado a varios metros de altura.

Era un primitivo titanosaurio relacionado a los saurópodos

brachiosáuridos –grupo al que pertenece el Brachiosaurus–, y procede

de la zona de El Chocón, Neuquén. Este dinosaurio fue detectado por

Alejandro Delgado, radiólogo del hospital de El Chocón mientras

buceaba en el lago Ezequiel Ramos Mexía. Su extracción se realizó,

en colaboración con el Museo Argentino de Ciencias Naturales, una

vez que el nivel del lago descendió y lo dejó al descubierto.

El Rebbachisaurus tessonei es el

saurópodo más completo hallado en América del Sur hasta el momento.

Medía 17 metros de largo y está relacionado con el Rebbachisaurus

garasbae, del Cretácico temprano de Marruecos, y con el

Diplodocus

longus, del Jurásico tardío de los Estados Unidos. Sin embargo la

especie neuquina es más primitiva que el Diplodocus. Una notable

diferencia entre ambas especies es que las espinas neurales de las

vértebras cervicales y dorsales en el Rebbachisaurus no tienen forma

de "V" como en el resto de los diplodócidos.

Hasta ahora el Rebbachisaurus tessonei

es el único saurópodo en el cual se puede confirmar la existencia de

piedras gástricas. Estas piedras, también llamadas gastrolitos,

cumplirían la función de moler los vegetales en el interior del

estómago, ya que estos dinosaurios no eran capaces de masticar la

comida que ingerían.

Los dos saurópodos que se hallaron en El

Chocón poseen historia evolutivas diferentes. Mientras que el

Andesaurus es parte de un linaje que saurópodos que florecerá en el

Cretácico tardío, el Rebbachisaurus (forma afín al

Rayososaurus)

pertenece a una estirpe que se extinguirá definitivamente a fines

del Cretácico temprano. Al igual que el Giganotosaurus, ambos

saurópodos poseen, en la misma época, parientes cercanos en el

África. Esto sin duda se vincula con la existencia de una conexión

terrestre entre ambos continentes, la que pudo haberse roto recién

en el Cenomaniano.

El Giganotosaurus carolinii, el mayor de

los dinosaurios carnívoros del mundo, fue descubierto en El Chocón,

provincia del Neuquén, por Rubén Carolini. Sus restos fueron

extraídos en 1993 por un equipo de paleontólogos de la Universidad

Nacional del Comahue y del Museo "Carmen Funes" de Plaza Huincul. El

cráneo de este dinosaurio mide aproximadamente 1,80 metros de largo,

mientras que el largo total del animal se estima en unos 16 metros.

El nombre de este gigantesco dinosaurio significa “lagarto gigante

del sur de Carolini”. Debido a que fue hallado en los mismos niveles

que el Giganotosaurus, el saurópodo Rebbachisaurus tessonei

seguramente fue una de las víctimas de este temible predador.

El Carnotaurus sastrei, uno de los más

espectaculares terópodos del mundo, posiblemente vivió durante el

Albiano, 107 a 95 millones de años atrás. Es el primer dinosaurio

carnívoro conocido que poseía cuernos y del cual se conserva la

impresión de la piel.

De acuerdo con Bonaparte, que describió

al Carnotaurus sastrei en 1985, las características anatómicas de

este dinosaurio indican un endemismo muy marcado. Una de las tantas

particularidades de este dinosaurio son sus pequeños miembros

anteriores, muchos más reducidos que los del Tyrannosaurus. La

estructura de las vértebras del cuello del Carnotaurus era muy

especial y parecida a la de las aves, posiblemente con una

musculatura cruzada que permite hacer más movimientos y mucho más

precisos. La presencia de cuernos, sumado a la reducción de los

miembros anteriores, tendría que ver con la destreza muy marcada que

posiblemente tuvo este animal con sus cuernos, para herir o

despanzurrar a otro animal. Evidentemente tenía una precisión muy

grande en los movimientos de la cabeza, que lo sugiere ese tipo de

estructura vertebral del cuello.

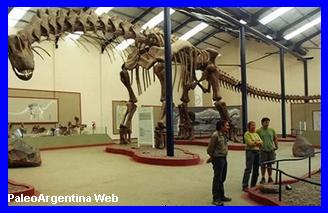

Los gigantes del Cretácico tardío

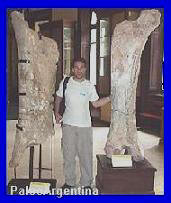

Las enormes vértebras de uno de los

dinosaurios más grandes del mundo, el Argentinosaurus huinculensis,

ocupan casi una sala del Museo "Carmen Funes" de Plaza Huincul,

provincia del Neuquén. Este gigante, que procede del Miembro Huincul

de la Formación Río Limay, pertenece al amplio grupo de los

titanosaurios y vivió hace algo menos de 95 millones de años. Sus

restos fueron estudiados por Bonaparte y Coria, quienes publicaron

su descripción en 1993.

Las vértebras del Argentinosaurus

huinculensis, que poseen características anatómicas básicamente

similares a la de otros titanosaurios, miden entre 1,40 y 1,60

metros de altura y 1,30 metros de ancho. Se estima que el

Argentinosaurus poseía un largo de unos 40 metros y su peso superaba

las 100 toneladas.

| |

|

|

Otro saurópodo titanosaurio muy

particular del Cretácico tardío, aunque algo más reciente que el

Argentinosaurus huinculensis, es el Saltasaurus loricatus, descripto

por Bonaparte y Jaime Powell en 1980. Estos investigadores

estudiaron los restos de cinco especímenes que se hallaron juntos en

la Estancia El Brete, en el sur de la provincia de Salta. Los

sedimentos portadores corresponden a la Formación Lecho, de edad

Maastrichtiana, la última de la era Mesozoica, con una antigüedad de

unos 70 millones de años. El Saltasaurus loricatus medía hasta 10

metros de largo y tenía el cuerpo protegido por placas de 10

centímetros de diámetro y pequeños osículos de 1 centímetro.

|

El Argentinosaurus y el Saltasaurus nos dan una idea del amplio rango

de tamaños que tuvieron los titanosaurios.

También vivió a fines del Cretácico el

Aelosaurus rionegrensis, un titanosáurido descripto por Powell en

1987 cuyo largo total era de unos 15 metros. Este dinosaurio fue

descubierto en la provincia de Río Negro, en sedimentos

pertenecientes a la Formación Los Alamitos. En 1993, Salgado y Coria

describieron nuevos restos del Aelosaurus provenientes de la

localidad rionegrina de Salitral Moreno, entre los cuales había dos

placas dérmicas de unos 15 centímetros de diámetro. Estas placas

integraban una coraza dérmica similar a la del Saltasaurus loricatus.

Powell describió en 1986 al saurópodo

titanosaurio Epachthosaurus sciuttoi basándose en una única vértebra

dorsal hallada en sedimentos de la Formación Barreal de la Estancia

Ocho Hermanos, Sierra de San Bernardo, provincia del Chubut. En

1975, Roberto Abel, entonces director del Museo Provincial de

Cipolletti “Carlos Ameghino”, descubrió unos restos de saurópodo que

Powell atribuyó al género Epachthosaurus. El hallazgo había sido

realizado en la localidad de Lago Pellegrini, provincia de Río

Negro, en sedimentos de la Formación Allen, depositados en el

Cretácico tardío. En un estudio posterior, Salgado interpretó que

este saurópodo rionegrino no correspondía al Epachthosaurus sciuttoi

y en 1996 describió a estos restos como pertenecientes a una nueva

especie, a la que denominó Pellegrinisaurus powelli.

Otros titanosaurios muy comunes en el

Cretácico tardío de Patagonia son el Titanosaurus araukanikus de

miembros esbeltos y el Neuquensaurus australis de características

similares al Saltasaurus loricatus. Ambas especies provienen de las

Provincias de Río Negro y Neuquén. Al igual que el resto de los titanosaurios, estas especies poseían vértebras de la cola con una

articulación posterior fuertemente convexa, lo que aparentemente

permitía una mayor movilidad de la cola.

El paleontólogo alemán Friederich von

Huene, de la Universidad de Tübingen, que fuera contratado por el

Museo de La Plata, efectuó un estudio de los dinosaurios del

Cretácico de la Argentina, que fue publicado en los Anales del

citado Museo de 1929. Esta obra constituye uno de los trabajos

clásicos sobre dinosaurios argentinos. Entre éstos se destacaba el

Antarctosaurus wichmannianus, descripto a partir de un esqueleto

incompleto colectado por el geólogo Wichmann, aproximadamente en

1916, en los sedimentos de la Formación Río Colorado, de edad

Conaciano –Cretácico tardío– del norte de Patagonia. Este gigantesco

saurópodo pertenece al grupo de los titanosaurios.

Otro titanosaurio gigante es el

Argyrosaurus superbus, descripto en 1893 por el paleontólogo inglés

Richard Lydekker a partir de una extremidad anterior completa

hallada por Carlos Ameghino en el río Chico de Chubut, próximo al

lago Musters. En 1978, una comisión de la Universidad Nacional de

Tucumán halló nuevos restos del Argyrosaurus superbus a orillas del

río Senguer, al sur de Colonia Sarmiento, provincia de Santa Cruz.

Estos materiales, junto con otros extraídos en el mismo lugar por el

Museo Argentino de Ciencias Naturales, fueron estudiados por Powell

en 1986. Los caracteres de las extremidades anteriores de este

titanosaurio sugieren que estaría relacionado con el Alamosaurus

sanjuanensis, un titanosáurido del Cretácico tardío de América del

Norte.

Los hallazgos de huevos y nidos de

dinosaurios cretácicos

Los dinosaurios fueron ovíparos y los

huevos a menudo se preservan como fósiles. En Argentina existen

varios yacimientos con huevos de dinosaurios de gran importancia,

aunque es muy difícil identificar al dinosaurio responsable de las

puestas.

Jaime Powell, de la Universidad Nacional

de Tucumán, fue quien dio el puntapié inicial en el estudio de los

huevos de dinosaurio en Argentina. Su área de trabajo se concentró

en el norte de la Patagonia, en un área ubicada aproximadamente al

sur de la localidad rionegrina de General Roca. Los nidos

descubiertos por Powell eran numerosos, con huevos de cáscaras

increíblemente gruesas y porosas. Powell entendió que el inusitado

grosor de las cáscaras constituía una protección segura contra los

depredadores.

Durante la reunión de comunicaciones

sobre paleobotánica y palinología, realizada en 1990 en la

Asociación Paleontológica Argentina, se dieron a conocer los

resultados de las investigaciones interdisciplinarias realizadas en

el Bajo de Santa Rosa, al norte de la localidad de Valcheta,

provincia de Río Negro. De este yacimiento del Cretácico tardío,

Bonaparte describió los restos de vertebrados fósiles y nidadas de

dinosaurios.

Teresa Manera de Bianco, de la

Universidad Nacional del Sur, dio a conocer en 1996 un nuevo

yacimiento con nidos y huevos de dinosaurios del Cretácico tardío

ubicado en la zona centro sur de la provincia de Río Negro, en un

lugar conocido localmente como Cerro Blanco. Las características de

estos huevos son similares a las de otros atribuidos tanto por Mones

como Powell a la familia de los titanosáuridos. La amplia difusión

de nidos en un mismo nivel estaría indicando una nidificación en

colonias, mientras que la ausencia de modificaciones en el sedimento

que rodea a las nidadas sugiere que los huevos eran enterrados en la

arena para su incubación. Además de los materiales mencionados, en

ese yacimiento se descubrieron impresiones de tallos y hojas de

plantas, troncos silicificados, restos de invertebrados, así como de

peces, tortugas, cocodrilos, dinosaurios saurópodos y terópodos.

En 1997, Calvo y Salgado, junto con

Silvia Engelland y Susana Heredia, de la Universidad Nacional del

Comahue, anunciaron el primer registro en Neuquén de cáscaras de

huevos de dinosaurios. Los afloramientos están localizados en la

ciudad de Neuquén y pertenecen a la formación Río Colorado, de edad

Coniaciano o Santoniano, con una antigüedad comprendida entre unos

88 a 83 millones de años. Los huevos probablemente eran esféricos,

con un diámetro estimado de 16 centímetros. De acuerdo a la

estructura de la cáscara, la semejanza con otros hallados en la

India y Francia, y a la presencia de restos de saurópodos en el

horizonte portador, los paleontólogos asignaron los huevos a estos

últimos.

Pero los hallazgos más espectaculares

serían realizados en 1998, cuando un grupo encabezado por Luis

Chiappe, del Museo de Historia Natural de Los Ángeles, y Rodolfo

Coria, anunció el descubrimiento de cientos de huevos conteniendo

embriones y restos de piel embrionaria. Esta es la primera vez en el

mundo que se encuentran restos de piel de embriones y la primera vez

en la Argentina que se descubren restos de embriones de dinosaurios.

¿Los últimos dinosaurios carnívoros?

El primer terópodo registrado en América

del Sur es el Genyodectes serus, hallado a fines del siglo XIX en la

provincia de Chubut por Santiago Roth, del Museo de La Plata, y

descripto por Sir Arthur Smith Woodward, del Museo Británico.

Lamentablemente, tanto la posición estratigráfica como geográfica de

este fósil son desconocidas.

En los mismos sedimentos de la Formación

Barreal de la Estancia Ocho Hermanos en los que se halló al

saurópodo Epachthosaurus sciuttoi se descubrió el terópodo

Xenotarsosaurus bonapartei, descripto por R. Martínez, O. Giménez,

J. Rodríguez y G. Bochatey en 1986. El nombre genérico de este

dinosaurio significa lagarto con tarso extraño y hace referencia a

la inusual conexión entre los huesos tarsales y la tibia.

El Miembro Portezuelo de la Formación

Río Neuquén aflora en la Sierra del Portezuelo, a unos 20 kilómetros

de Plaza Huincul, en la provincia del Neuquén. Estos sedimentos

corresponden a la edad Turoniana, con una antigüedad cercana a los

90 millones de años. En este yacimiento, sucesivas expediciones del

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”

dirigidas por Fernando Novas, descubrieron dos terópodos con

características avianas y una garra gigante, la más grande de las

conocidas, de un dinosaurio similar al Velociraptor, pero de un

tamaño mucho mayor (Megaraptor namunhuaiquii).

En 1997, Novas describió al Patagonykus

puertai, un dinosaurio con características avianas emparentado con

el Mononykus olecranus, de Mongolia. Este terópodo medía unos 2

metros de largo y poseía los brazos extremadamente cortos con dedos

atrofiados, excepto el pulgar, que estaba provisto de una garra

robusta. En el mismo año describió también al Unenlagia comahuensis,

otro dinosaurio con caracteres avianos también descubierto en la

Sierra del Portezuelo. La pelvis del Unenlagia es comparable a la de

la primitiva ave jurásica Archaeopteryx.

Una antigüedad algo menor tiene otro

dinosaurio aviano: el Alvarezsaurus calvoi, un terópodo del tamaño

de una gallina descubierto por Jorge Calvo en los terrenos de la

Universidad del Comahue, en Neuquén, y descripto por Bonaparte en

1991. Los sedimentos portadores de este fósil corresponden a la

Formación Río Colorado, de una edad probablemente Coniaciano, a la

que le corresponde una antigüedad de 88 a 86 millones de años. El

nombre genérico está dedicado al escritor e historiador neuquino

Gregorio Alvarez y el específico a su descubridor.

El Velocisaurus unicus también se

descubrió en los terrenos de la Universidad del Comahue. Este

terópodo, descripto por Bonaparte en 1991, está representado por una

extremidad posterior incompleta. El pie de este dinosaurio

representa una condición anatómica muy evolucionada, no registrada

en otros terópodos.

Otro pequeño terópodo fue el Noasaurus

leali, descripto por Bonaparte y Powell en 1980. Este dinosaurio fue

descubierto en las capas de edad Maastrichtianas de la Formación

Lecho, en la Estancia El Brete, en el sur de Salta, con una

antigüedad de unos 70 millones de años. El Noasaurus leali

medía 1

metro de largo y poseía una garra recurvada para retener y matar a

sus presas. Este dinosaurio vivió junto con el saurópodo Saltasaurus

loricatus.

También procede de Salta el terópodo

Unquillosaurus ceibali, descripto por Powell en 1979 a partir de un

pubis izquierdo casi completo. Este pubis se halló en sedimentos de

la Formación Los Blanquitos.

Entre los últimos terópodos de gran

tamaño de la Argentina está el Abelisaurus comahuensis, que vivió

hace unos 70 millones de años. Este dinosaurio, que mediría unos 10

metros de largo, fue descubierto por el profesor Roberto Abel, ex

director del Museo Provincial de Cipolletti, en las cercanías del

lago Pellegrini, en la provincia de Río Negro, y descripto por

Bonaparte y Novas en 1985. El único resto que se conoce de este

dinosaurio es un cráneo incompleto que mide unos 85 centímetros de

largo. Otros dinosaurios afines al Abelisaurus comahuensis vivieron

en Madagascar, India y Europa.

Muchas de las características de las

aves, aún la presencia de plumas, son compartidas por ciertos

dinosaurios. Esto hace que muchos paleontólogos sostengan que las

aves son dinosaurios y que por lo tanto estos animales no se

extinguieron completamente a fines del Cretácico.

Agradecimientos

Los autores agradecen al doctor José

Bonaparte, del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino

Rivadavia”, por la lectura crítica del primer manuscrito.

Bibliografía

José Bonaparte. “Dinosaurios del Jurásico de América

del Sur”. Investigación y Ciencia, Nº 63 (1981), páginas 110-121.

José Bonaparte. Los dinosaurios de la

Patagonia argentina. Buenos Aires. Asociación Herpelógica Argentina,

1985, Serie de Divulgación Nº 3, 31 páginas.

José Bonaparte. Dinosaurios de América

del Sur. Buenos Aires. Museo Argentino de Ciencias Naturales

“Bernardino Rivadavia”, 1996, 174 páginas.

José Bonaparte. El Triásico de San

Juan-La Rioja Argentina y sus dinosaurios. Buenos Aires. Museo

Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 1997, 190

páginas.

José Bonaparte. Los dinosaurios de la

Patagonia argentina. Buenos Aires. Museo Argentino de Ciencias

Naturales “Bernardino Rivadavia”, 1998, 46 páginas.

Jorge Orlando Calvo. Los dinosaurios del

período Cretácico de Patagonia. Neuquén. Universidad Nacional del

Comahue, 1995, 31 páginas.

Rodolfo Coria Y Leonardo Salgado.

“Dinosaurios carnívoros de Sudamérica”. Investigación y Ciencia, Nº

237 (1996), páginas 39-40.

Don

Lessem & Donald F. Glut. Dinosaur Encyclopedia. New York. The

Dinosaur Society’s, 1993, 533 páginas.

Alfredo Monetta.

Ischigualasto. Valle de Luna y dinosaurios. San Juan. Editorial

Fundación Universidad Nacional de San Juan, 1993, 66 páginas.

Fernando E. Novas. “Origen de los

dinosaurios”. Investigación y Ciencia, Nº 217 (1994), páginas 52-59.

Fernando E. Novas. Guía de los

dinosaurios de la Argentina. Buenos Aires. Edición del autor, 1996,

24 páginas.

Leonardo Salgado y Rodolfo Coria. Los

ornitópodos en Patagonia. Neuquén. Universidad Nacional del Comahue,

1993, 21 páginas.

|

Transgresiones y Regresiones Marinas en la Región Pampeana.

Geomorfología Regional.

Magnussen Saffer, Mariano

(2005). Transgresiones y regresiones

marinas en la Región Pampeana. Artículo divulgativo

publicado en PaleoWeb – Boletín Paleontológico. Año 3, 11: 32-35.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

Aviso

Legal

Es muy

raro que aparezca un fósil de origen marino en una zona terrestre. La

explicación, proviene de los diferentes estados naturales que se han

suscitado en el transcurso de los milenios.

Localmente, se denominan transgresiones marinas o ingresiones marinas a

los avances de la línea de costa sobre un espacio continental, y

regresiones marinas al fenómeno inverso.

La

orilla del mar es "fluctuante", es decir, en la época de los glaciares

el borde costero de la región pampeana se encontraba a 200 kilómetros

mar adentro, sobre el borde de la actual plataforma marítima, ya que el

agua se depositaba en aquellos fenómenos naturales, llamados glaciares,

lo cual impedía una entrada de mayor altitud.

|

|

De la

misma manera, un interglaciar (el momento opuesto) hubo más agua, y hubo

momentos en que el mar subió hasta seis metros sobre el nivel actual, de

modo que lo que hoy es tierra firme, en otro tiempo se hallaba por

debajo del nivel de mar.

Durante

el Mioceno una gran parte de la Argentina estuvo cubierta por un mar

conocido ampliamente en la literatura geológica como "mar entrerriense o

paranense", del que se conocen facies marinas en el este y facies

marginales y lacustres en el oeste y nororeste del país. Los espesores

más potentes corresponden a los depósitos del subsuelo del ámbito Chaco-paranense,

La

característica más notoria de todos estos depósitos lo constituye la

abundante y diversa fauna de moluscos restringida a las facies marinas

de las formaciones Paraná y Puerto Madryn y a las del subsuelo de la

provincia de Buenos Aires.

|

Las

primeras menciones sobre la existencia este mar son de índole

paleontológica y datan desde mediados del siglo diecinueve. Fueron

efectuadas por d’Orbigny (1842), quien halló moluscos marinos en los

alrededores de la ciudad de Paraná y en la desembocadura del río Negro.

Unos años más tarde, Darwin (1846) encontró la misma fauna en la

península Valdés, quedando así establecida la presencia de estos

depósitos en la Patagonia septentrional y en la provincia de Entre Ríos,

los que constituyeron, por otra parte, las primeras citas del Terciario

marino en la Argentina.

|

|

En la

región mesopotámica, los depósitos miocenos corresponden a la Formación

Paraná Yrigoyen (1969) y se restringen al borde oriental de la misma,

aflorando a lo largo del río Paraná entre Diamante y La Paz. A

diferencia de la Formación Puerto Madryn, esta unidad aflora en forma

discontinua y se caracteriza por una marcada variación facial. De

acuerdo con Aceñolaza (1976), la sección aflorante de la Formación

Paraná no supera los 30 metros de espesor y está constituida por

arcillas, arcillitas limolíticas verdosas, arenas, areniscas limolíticas

amarillentas y coquinas con matriz arenosa o calcárea.

|

Con

respecto a los ambientes de depositación de las Formaciones Puerto

Madryn y Paraná en sus áreas tipo, los análisis paleontológicos y

paleoambientales realizados señalan la presencia de facies marinas

someras para los términos de la transgresión, que se extienden desde la

Patagonia hasta la provincia de Entre Ríos, a lo largo de una franja de

rumbo norte-sur, de aproximadamente 1100 kilómetros de longitud.

La

Formación Paraná habría sido depositada en un ambiente marino somero con

influencias deltaicas (Iriondo, 1973). Por otra parte, Aceñolaza y

Aceñolaza (2000) determinaron que esta unidad correspondería a una

secuencia transgresiva depositada desde ambientes aéreos o subaéreos a

submareales, representados estos últimos por barreras arrecifales.

|

|

Con

respecto a la Formación Puerto Madryn aflorante en los alrededores de la

ciudad de Puerto Madryn y la península Valdés, se determino que se trata

en términos generales de una secuencia regresiva con facies depositadas

en la plataforma por debajo de la base del tren de olas en ambientes de

baja energía, y de facies más someras depositadas en un ambiente con

dominio alternativo de mareas y tormentas (facies de lenguas arenosas

submareales, de canales de mareas, coquinas tempestíticas y planicies de

mareas) y paleosuelos. |

A

conclusiones similares arribaron Zucol y Brea (2000), quienes

determinaron condiciones tropicales a subtropicales húmedas para el

palmar desarrollado en el ambiente marino costero donde se habrían

depositado las sedimentitas de la Formación Paraná.

La

transgresión marina llamada Mar Paranense habría comenzado hace unos 15

y 14 Millones de años, y habría concluido hace 7

y 6 Millones de años abarcando desde el mioceno medio al tardío

(algunos autores sostienen hasta comienzos del plioceno).

La

ingresión de este mar se dio por el río de la Plata y la cuenca del río

Salado (Provincia de Buenos Aires).

Era un

mar somero, de aguas con temperaturas levemente superiores a las

actuales y de una gran extensión areal, abarcando la casi totalidad de

la llanura chaco - pampeana y extendiéndose hasta el sur de Brasil,

Bolivia y Paraguay. El flanco oeste tenía sus costas en las cercanías de

las sierras Pampeanas, mientras que la costa oeste llegaba hasta el

actual río Uruguay. El flanco norte llegaba hasta la región del

Pantanal, en la parte superior del río Paraguay.

La

concentración salina habría ido en descenso hacia el interior del

continente, sobre todo por los aportes de agua dulce de los numerosos

ríos que desembocaban en el citado mar.

Los

movimientos de levantamiento andino en el mioceno medio habrían sido

causales del hundimiento de la llanura chaco pampeana, permitiendo así

la ingresión de aguas del Océano Atlántico al continente, mientras que

los movimientos de elevación de las Sierras Pampeanas (que ya existían

desde tiempos inmemoriales, pero por acción del levantamiento andino

sufrieron nuevos elevamientos y fracturación de sus bloques formantes) a

finales del mioceno habrían contribuido a la regresión de este mar.

|

Durante

el Cuaternario también hubo algunas transgresiones marinas (pero no tan

importantes como la anterior) asociadas sobre todo a los periodos

interglaciares, donde el agua de deshielo de los casquetes polares

aumentaba los niveles de los océanos. Una de las más recientes fue la

denominada Mar Querandí, que ocurrió hace 7500 a 4000 años atrás,

inundando el estuario de la Plata (que fue por donde ingresó) y llegando

por el río Paraná hasta la altura de la ciudad de Diamante, Entre Ríos.

|

Durante

el Cuaternario también hubo algunas transgresiones marinas (pero no tan

importantes como la anterior) asociadas sobre todo a los periodos

interglaciares, donde el agua de deshielo de los casquetes polares

aumentaba los niveles de los océanos. Una de las más recientes fue la

denominada Mar Querandí, que ocurrió hace 7500 a 4000 años atrás,

inundando el estuario de la Plata (que fue por donde ingresó) y llegando

por el río Paraná hasta la altura de la ciudad de Diamante, Entre Ríos.

Cabe

destacar que en la historia hubo varias ingresiones (o entradas de mar)

registradas. Una de ellas data de 120.000 años y la segunda es la que

dio origen a la laguna de Mar Chiquita y los sedimentos de Punta

Hermengo hace 6.000 años (Formación Querandi).

|

|

En la

zona costera de Buenos Aires se reconocen varios niveles

correspondientes a otras tantas probables oscilaciones del nivel

marítimo. A lo largo de la costa atlántica del NE Argentino, el nivel

mas antiguo se encuentra en el interior de la Formación Ensenada, al

cual Ameghino (1889) llamo Intersenadense. Esta

transgresion, que se desarrolla a lo largo de la desembocadura del Rió

de La Plata. Otras tres pulsaciones marinas sucesivas han sido

descriptas en esta zona costera: Belgranense, Querandinense y Platense

marino.

En la

zona de Miramar, se conocen depósitos referibles a la ingresion

holocenita, en particular, en la serie expuesta en la desembocadura del

Arroyo Las Brusquitas, y en facies salobres en Punta Hermengo. Ambos

poseen una antigüedad de 6000 años.

|

La

serie de Las Brusquitas, situada sobre la costa atlántica Argentina, en

la desembocadura del arroyo homónimo, pertenece a un ambiente marino –

salobre en el cual se suceden indicios de oscilaciones del nivel del

mar, bajo forma de depósitos con fósiles de ambientes claramente marino

costero, intercalado con depósitos fluviales y salobres.

|

Se

pueden encontrar en estos sedimentos, restos óseos de distintos

vertebrados, pero escasos. Se caracteriza por la gran variedad de

moluscos, como Biomphalaria, Littoridina parchappei y

Littoridina

australis entre otras, abundantes en el perfil y representativas de todo

los ambientes, dulceacuicola, salobre y mas ampliamente marino.

<<<<Cordón de conchillas del holoceno de "Las Brusquitas". |

Hace aproximadamente 8000 años y tras una importante

desglaciación, el mar (formación Querandi) llegó hasta lo que ahora es la Ruta Nacional Nº 2

y desde el río Salado hasta San Pedro (Provincia de Buenos Aires). Cuando las aguas se retiraron

(hace unos 4000 años), el terreno adquirió una fisonomía heterogénea.

Los sedimentos salinos formaron mantos geológicos capaces de alterar el

sabor y las características de las aguas en las zonas deprimidas o bañados,

esto justifica la aparición reiterada de la palabra "salado" en

nombre de ríos, arroyos y lagunas.

Bibliografía Sugerida.

Aceñolaza,

F.G. 1976. Consideraciones bioestratigráficas sobre el Terciario marino

de Paraná y alrededores. Acta Geológica Lilloana 13 (2): 91-107.

Tucumán.

Aceñolaza,

F.G. 2000. La Formación Paraná (Mioceno medio): estratigrafía,

distribución regional y unidades equivalentes. En: Aceñolaza F. G. y

Herbst, R. (eds.), El Neógeno de Argentina. Correlación Geológica 14:

9-27.

Aguirre, M.

L. 1990. Asociaciones de moluscos bentónicos marinos del cuaternario

tardío en el noroeste bonaerense. Ameghiniana 27: 161-177.

Alberd M. T.

i, Leona G. y Tonni E. P. (editores). Evolución biológica y climática de

la región pampeana durante los últimos cinco millones de años. Un ensayo

de correlación con el Mediterráneo occidental. Madrid, Museo Nacional de

Ciencias de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

1995, Monografías 12.

Bravard, A.

1858. Monografía de los terrenos marinos terciarios de las cercanías del

Paraná. Imprenta del Registro Oficial. 107 pp. Paraná. (Reimpresión

Imprenta del Congreso de la Nación, 1995).

Cozzuol, M.A.

1993. Mamíferos acuáticos del Mioceno medio y tardío de Argentina.

Sistemática, evolución y biogeografía. Tesis Doctoral, Facultad de

Ciencias Naturales y Museo, UNLP. 178 pp. Inédita.

Francesco

C.G. y Zarate, M.A.1999. Análisis tafonomico de Littoridina Souleyet,

1852 (Gastropoda: Hydrobiidae) en perfiles holocenos del rio Quequen

grande (Prov. Buenos Aires): significativo paleobiologico y

paleoambental. Ameghiniana 36 (3): 297-310 Bs.As.

Fidalgo, F.;

Tonni, E.P. 1983. Geología y Paleontología de los sedimentos encauzados

del Pleistoceno tardío y Holoceno en Punta Hermengo y Arroyo Las

Brusquitas (Partido de General Alvarado y General Pueyrredón, Provincia

de Buenos Aires). Ameghiniana, Vol. 20, Nos. 3-4, p. 281-296.

Firinati,

E.A. y Aliotta, S.A. 1995. Análisis tafonomico de conchillas en cordones

holocenos, Bahía Blanca, Argentina. 4 Jorn. Geológicas y geofísicas

bonaerenses (Junin) Actas 1: 89 – 97.

Herbst, R. y

Zabert, L.L. 1987. Microfauna de la Formación Paraná (Mioceno superior)

de la cuenca Chaco-Paranense (Argentina). Facena 7: 165-206. Corrientes.

Tonni E.P. y

Cione, A.L. Los mamíferos y el clima en el Pleistoceno y Holoceno en la

provincia de Buenos Aires.- Jornadas de Arqueología e Interdisciplinas,

PREP, CONICET, pp. 127-142; Climas en el Cuaternario de la Región

Pampeana y cambio global. II Seminario sobre las Geociencias y el cambio

global, Asoc. Geol. Arg., Serie D, Publ. esp. N° 2:33-35; 1995.

El largo viaje al

Plata del Diplodocus carnegii.

Por

Irina Podgorny de la UNLP-CONICET y

Tobías Plöger de la

Universität Köln.

Fragmento del articulo publicado en la Revista de la Fundación

Ciencia Hoy.

Volumen 9 - Nº 51 MARZO-ABRIL 1999.

Primera imagen original del articulo. Las siguientes son del archivo

de PaleoArgentina Web.

Aviso

Legal

Desde 1912 se exhibe en una sala del

Museo de La Plata el regalo que el multimillonario norteamericano

Andrew Carnegie le hizo al entonces presidente Roque Sáenz Peña. Se

trata de un calco de la reconstrucción del enorme dinosaurio

Diplodocus carnegii,

y cuyo nombre es un homenaje a Carnegie por su mecenazgo al Museo de

Pittsburgh y a la paleontología norteamericana. La réplica es

similar a las que existen en varios museos de historia natural de

Europa, pero es la única en América Latina. La donación puede

entenderse como parte de la misión de paz que las instituciones

creadas y mantenidas por Carnegie pretendían impulsar en los años

anteriores a la Primera Guerra Mundial. El reptil fósil

norteamericano llegaba a la Argentina para compartir las salas con

los grandes mamiferos autóctonos que expresaban la riqueza

fosilífera de esta parte del continente; en el Norte, en cambio, los

hallazgos de las expediciones paleontológicas norteamericanas a las

montañas Rocallosas, rivalizaban con los dinosaurios de Inglaterra y

Europa continental.

La categoría de los Dinosauriae fue creada en 1841 por Richard

Owen, el especialista inglés en anatomía comparada. Comprendía a

reptiles de enorme tamaño, cuello y cola largos, y cráneo pequeño en

comparación con el resto del cuerpo. El orden se conformaba con

especimenes de formas extremadamente variadas que vivieron en el

Mesozoico (245 a 66 millones de años). Su distribución mundial quedó

demostrada ya a principios del siglo XX, por los hallazgos en toda

América, Madagascar, China, India, Africa oriental y Europa.