|

Huellas del pasado miramarense.

Un nuevo sitio Paleoicnologico.

Por Mariano

Magnussen Saffer y Daniel Boh. Museo Municipal Punta Hermengo de

Miramar.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

El hallazgo de

un nuevo yacimiento paleoicnologico fue dado a conocer por el

personal del Museo Municipal Punta Hermengo de la ciudad de

Miramar, a unos 450 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires,

sobre la costa atlántica.

El yacimiento

paleontológico rico en restos óseos de enormes criaturas

prehistóricas que alguna vez habitaron la región pampeana, ahora

sorprende al mundo científico al revelar un fabuloso yacimiento

paleoicnologico, es decir, un yacimiento con huellas o pisadas

de enormes y pequeños animales que habitaron esa zona durante el

Pleistoceno tardío, hace unos 100 mil años antes del presente.

El sitio fue bautizado

como “punta verde” y se encuentra ubicado dentro del

sitio paleontológico mundialmente conocido como “Punta

Hermengo”, estudiado desde principios del siglo XX por

el mismo sabio Florentino Ameghino y explorado por

numerosos científicos durante décadas, principalmente

del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos

Aires y Museo de La Plata, como así también en las

ultimas tres décadas por el Museo Municipal de Miramar,

dependiente de la Secretaria de Turismo y Cultura de la

Municipalidad de General Alvarado.

| |

|

|

|

El hallazgo fue

presentado a la comunidad científica, técnicos y aficionados

durante las XXX Jornadas Argentinas de Paleontología de

Vertebrados en la ciudad de Buenos Aires, que reúne

especialistas de todo el mundo, como Brasil, Uruguay, Suiza,

Estados Unidos, Bolivia, Paraguay y China. Actualmente el

estudio se encuentra en proceso de edición para una importante

revista científica europea. |

El

descubrimiento consiste en el hallazgo de huellas fosilizadas

(también conocidas como paleoicnitas) de al menos cuatro

especies, aunque no se descartan algunas sorpresas mas,

argumento Daniel Boh, coautor de la publicación y director del

museo miramarense.

Entre ellas,

encontramos huellas de Rheidae, un ave de gran tamaño y

corredora, que llegaba a una altura de 1,50 metros. También se

recuperaron icnitas de un enorme roedor Hidrochoeridae que

podrían llegar hasta 1,30 metros de largo y pesar 65 kg.

El hallazgo mas

novedoso corresponde a cuatro huellas pertenecientes a dos

individuos de un tigre dientes de sable. Es la primera vez que

se encuentran huellas fósiles de esta increíble criatura. El

Smilodon superaba el peso y tamaño que el león actual; sin

embargo, sus proporciones corporales diferían de las de

cualquier félido moderno. Las extremidades posteriores del

Smilodon populator eran más cortas y robustas, su cuello

proporcionalmente más largo, y el lomo más corto. La

extraordinaria peligrosidad de este félido se debía al gran

desarrollo de la parte anterior de su cuerpo y al tamaño

asombroso de sus caninos superiores, que llegaban a sobresalir

más de quince centímetros.

Los autores

llegaron a la conclusión de que se trata de las huellas de un

Smilodon populator al cual bautizaron como “Smilodonichnum

miramarensis”,

luego de la comparación con otras huellas de especies

fósiles y vivientes de la familia Felidae, datos biométricos

entre otras. La huella de la pata anterior tiene un ancho de de

19,2 cm y un largo de 18 cm, señalaron las fuentes.

|

|

Las observaciones

geológicas para poder interpretar en que circunstancias

un grupo de animales dejaron sus huellas y como estas se

preservaron en ese ambiente, estuvo a cargo del Dr.

Cristian Favier Dubois de la Facultad de Ciencias

Sociales de la Universidad del Centro

de la Provincia de Buenos Aires.

El investigador pudo

determinar que las huellas de aves y mamíferos aquí

recuperados fueron creadas en sedimentos que pertenecían

a las orillas de un antiguo pantano o de áreas

inundadas, de poca y pobre profundidad, alimentado por

un arroyo. |

Las huellas

fueron descubiertas en pleno sector turístico costero de

Miramar, por lo cual motivo la recuperación de las mismas,

debido a que corrían peligro por la depredación y la erosión. El

material será debidamente registrado para complementar la Ley

25.743 y la ordenanza municipal 248/88 que reglamentan el

patrimonio paleontológico nacional y municipal.

A poca

distancia del centro turístico de la ciudad balnearia de Miramar

(Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina), personal del

museo local dio a conocer un yacimiento paleoicnotologico (con

huellas de animales prehistóricos) única en su tipo, por su

asociación icnologica y la presencia de un gran depredador. A

continuación se contestan las preguntas frecuentes que se hacen

sobre este hallazgo, dando un mejor panorama a estudiantes e

interesados en general.

Que son las

paleoicnitas y cual es su importancia?

Se denomina

paleoicnita a cada huella producto de la pisada dejada por un

vertebrado en tiempos remotos. La disciplina que estudia las

icnitas se denomina Paleoicnología para el caso particular de

las huellas fosilizadas. Estudiando estas pistas, los

paleontólogos obtienen datos sobre los animales que las dejaron,

como su comportamiento, si eran bípedos o cuadrúpedos, su

constitución, manera de desplazarse, patologías entre otras.

Además las paleoicnitas nos muestran de cierta manera a un

animal prehistorio “vivo”, es decir, nos cuenta otros detalles

que los huesos no nos pueden mostrar, pues, los huesos

fosilizados nos ayuda conocer el animal ya muerto, mientras que

las huellas muestran una actividad en vida del animal. Se

conocen huellas de distintos animales prehistóricos, como

dinosaurios, reptiles, tortugas, mamíferos, aves e insectos.

Quienes

encontraron las huellas y como?

Las huellas

fósiles (paleoicnitas) fueron halladas por los autores de su

presentación; Mariano Magnussen Saffer y Daniel Boh,

técnicos del Museo Municipal Punta Hermengo, que vienen con

varios años de notables y mediáticos hallazgos paleontológicos

entre otros.

El hallazgo

comenzó en una tarde de “mates” en familia a pocos metros del

sector turístico costero luego de una serie de sudestadas en el

año 2015. En esa oportunidad con los sedimentos descubiertos, se

observo un par de huellas de gran tamaño morfológicamente

similares a la familia de los felinos.

|

|

En ese momento

se registro fotográficamente. Días posteriores se acercaron

preparados para una tarea de campo, se limpio la zona y se

encontraron huellas de otros animales que sustentaban el

hallazgo del sitio paleoicnologico, el primero para el Partido

de General Alvarado. Se realizaron

unas seis campañas paleontológicas para estudiar

el lugar, fotografiar y retirar el material. Los mismos fueron

retirados con las mismas técnicas paleontológicas que se

utilizan para restos óseos y llevados al museo para su

preservación.

|

Se planteo si

era necesario retirarlo del lugar, pero como es una plataforma

de erosión continua, y por star en pleno sector turístico, su

preservación in situ tenia poco futuro. Además es necesario

tenerlas preservadas en el museo, no solo para que el publico

las observe, sino para que estén a disposición de investigadores

y científicos de todo el mundo, y poder asignar nuevos icnogeneros o icnoespecies con material depositado.

Que son los

Icnofosiles y las paleoicnitas?

Los icnofósiles

son estructuras etológicas fósiles individualmente

identificables que reflejan en mayor o menor grado la morfología

del organismo productor. Una pista puede estar formada por un

sólo elemento (por ejemplo, una madriguera o una pisada) o por

varios elementos físicamente separados pero en conexión

etológica. Los icnofósiles son objeto de estudio por parte de la

Paleoicnología. Presentan características propias que los hacen

identificables y permiten su clasificación como parataxones:

icnogéneros e icnoespecies, y de esta manera se los asigna a un

organismo en particular. Por ejemplo las huellas de un

Macrauchenia patagonica en paleoicnologia se lo clasifica

como Eumacrauchenichnus

patachonicus.

Es raro que se puedan relacionar de manera inequívoca y precisa

con el organismo que los originó, pero en general es posible

inferir al menos la categoría taxonómica superior a la que

pertenecía el organismo productor.

En que ambiente

se crearon las huellas de Miramar?

Para

comprender como las huellas fueron preservadas durante milenios,

se observaron y estudiaron la estructura sedimentaria que las

preservo,

textura, color,

geometría y contenido fosilífero conocido previamente.

Las

observaciones geológicas para poder interpretar en que

circunstancias un grupo de animales dejaron sus huellas y como

estas se preservaron en ese ambiente, estuvo a cargo del Dr.

Cristian Favier Dubois de la

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad

del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

El investigador pudo determinar que las huellas de aves y mamíferos aquí

recuperados fueron creados en sedimentos que pertenecían a las

orillas de un antiguo pantano o de áreas inundadas, de poca y

pobre profundidad, alimentado por un arroyo

por donde

caminaron animales dejando sus huellas, cuyo pantano seguramente

sufría modificaciones estaciónales en su espesor y extensión.

El mismo arrastraba material desde las sierras, pues se encontró

depósitos arenosos y sedimentarios, con presencia abundante de

fragmentos de cuarzo. Las

huellas observadas presentan en mayor o menor medida, un

enterramiento rápido con poca exposición a la intemperie.

Como se

preservaron las huellas durante miles de años?

Para que se

preserve algo tan frágil como una huella, deben darse una serie

de circunstancias poco frecuentes en el tiempo y con un orden

especifico.

Hace milenios,

algunos animales caminaban por el borde de esta zona pantanosa,

como una laguna alimentada por un arroyo y lluvias. En algunos

momentos el agua se retraía, dejando un suave y húmedo

sedimento, por el cual los animales que se desplazaron por esta

orilla dejaban sus huellas impresas en el barro.

|

|

El sedimento

comenzaba a secarse, preservando fielmente las huellas.

Posteriormente, el arroyo crecía inundando estas zonas bajas,

llevando sedimentos arcillosos con estructuras diferentes y

tapando paulatinamente a las huellas dejadas allí, haciéndolas

eternas al estar preservadas y no expuestas a las condiciones

ambiéntales, como el sol, la lluvia, nuevas inundaciones o al

pisoteo de otros animales. |

Estas huellas

halladas en Miramar y tal vez muchas mas aun por descubrir

quedaron excepcionalmente preservadas entre “capas de barro” sin

sufrir grandes modificaciones, hasta que en un momento (en la

actualidad) la sutil erosión del agua del mar y la lluvia

retiraron grano por grano, capa por capa de sedimento,

trasportando

el “relleno” que en algún momento tapo la huella.

Al principio el

agua destapa y deja al descubierto las pisadas de animales que

alguna vez transitaron la región. Luego la misma mecánica de

limpieza natural se vuelve agresiva, dañando los contornos,

hasta eliminar la huella en forma total. Antes que sucediera

esto último, intervino el Museo de Miramar para recuperarlas y

preservarlas, retirándolas y llevándolas al laboratorio, para

ser procesadas y estudiadas.

Que antigüedad

tienen las huellas y que animales vivieron en esta época?

Los depositaos

sedimentarios donde han quedado las impresiones de las patas de

estos antiquísimos animales corresponden a la Edad Pleistoceno

superior hace unos 100 mil años

antes del presente, caracterizados por capas esencialmente

arcillosas, laminadas, con delgadas intercalaciones de arenas y

restos fósiles de roedores e improntas vegetales.

El Museo

Municipal Punta Hermengo de Miramar ha recuperado en los últimos

25 años un sin fin de materiales óseos correspondientes a las

criaturas prehistóricos que alguna vez habitaron estos pantanos.

Los fósiles recuperados corresponden a toxodontes,

macrauchenias, lestodontes, celidoterios, megaterios,

gliptodontes, hippidiones, mastodontes, ciervos, camélidos,

roedores entre otros.

Muchos de ellos

se pueden observar en la sala de paleontología del Museo de

Miramar y en su propia pagina web. También es justo mencionar

que esta área es explorada y estudiada desde fines del siglo XIX

por el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires y

principalmente por el Museo de La Plata.

Quienes dejaron

sus huellas halladas en Miramar?

Los autores de

la presentación del hallazgo de las huellas halladas en Miramar,

comenzaron una serie de estudios comparativos, tomando

principalmente como guía estudios previos en distintas partes

del mundo y de Argentina, con la intención de presentarlas en

las XXX Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados y en

revistas científicas especializadas.

Se tomaron

medidas biométricas y se mapearon la ubicación de las huellas

para saber como se encontraron en su momento inicial. De esta

manera se las compara con especies vivientes o ya extintas. Asi podemos saber a que grupo animal pertenecían. El

poder determinar como fue el ambiente ayuda mucho a los

investigadores, y diferenciar si el organismo productor fue un

mamífero, un reptil, un ave etc.

Por ahora,

tenemos al menos cuatro icnotaxones identificados. Dos de ellos

aun viven en nuestra región.

|

|

Una de ellas,

es ave no voladora Rheidae,

caracterizadas por aves sudamericanas similares al

avestruz, emparentada con el genero Rhea del

Pleistoceno y el ñandú actual. En estos sedimentos se

recuperaron dos bloques sedimentarios, uno con dos huellas del

mismo individuo, y el otro con cinco huellas, posiblemente de

dos individuos. Estos animales miden entre 1,50 y 1,80 metros de

altura (la hembra es un poco más pequeña), la presencia de tres

dedos en cada pie coincide con las aquí halladas. |

Además su

comparación con formas vivientes demuestran gran similitud,

aunque en este caso parecen ejemplares más bien jóvenes que aun

no alcanzaron su máximo desarrollo. En la región pampeana se

registran restos óseos y cáscaras de huevos fósiles desde el

Plioceno, hace 3 millones de años.

Otra especie

registrada corresponde a un gran roedor semiacuatico de la

familia Hydrochoerinae, representante fósil de los carpinchos o

capibaras. Se recuperaron dos huellas de las patas anteriores

entremezcladas con las huellas del

Rheidae. Pueden crecer

hasta 1,30 metros de largo y llegar a pesar 65 kg. Presenta pies

ligeramente palmeados. En nuestra zona hemos rescatados varias

mandíbulas y huesos aislados de este grupo. Se conocen en

sedimentos Pliocenos, mas de 3 millones de años.

Luego tenemos

una gran huella algo erosionada, pero muestra claramente tres

dedos, compatible con un Macraucheniidae. En estos mismos

sedimentos hemos recuperado restos mandibulares de

Macrauchenia patagonica, a cuya especie se le atribuye esta

huella. Sus dimensiones eran semejantes al de los camellos

actuales, pero los orificios nasales y una gran fosa elíptica

señala la presencia de una trompa, algo más larga que la del

tapir actual. Poseía largas patas y pies ungulados, provistos de

tres dígitos.

El hallazgo mas

novedoso del sitio paleoicnologico “Punta Verde” corresponde a

cuatro huellas pertenecientes a dos individuos de un tigre

dientes de sable. Es la primera vez que se encuentran huellas

fósiles de esta increíble criatura. El Smilodon superaba

el peso y tamaño que el león actual; sin embargo, sus

proporciones corporales diferían de las de cualquier félido

moderno. Las extremidades posteriores del Smilodon populator

eran más cortas y robustas, su cuello proporcionalmente más

largo, y el lomo más corto. La extraordinaria peligrosidad de

este félido se debía al gran desarrollo de la parte anterior de

su cuerpo y al tamaño asombroso de sus caninos superiores, que

llegaban a sobresalir más de quince centímetros.

Bibliografía consultada.

Ameghino, F. 1908. Las formaciones sedimentarias

de la region litoral de Mar del Plata y Chapalmalán. Anales del Museo

Nacional de Buenos Aires 10: 343-428

Aramayo, S.A., and T. Manera de Bianco, 1987.

Hallazgo de una icnofauna continental (Pleistoceno tardío) en la

localidad de Pehuen-Co (partido de Coronel Rosales), Provincia de Buenos

Aires, Argentina. Pt. 1, Edentata, Litopterna, Proboscidea. Pt. 2,

Carnivora, Artiodactyla y Aves. In IV Congr. Latinoam. Paleontol.

(Bolivia), 1: 516-31, 532-47.

Aramayo, S.A., and T. Manera de Bianco, 1996. Edad

y nuevos hallazgos de icnitas de mamiferos y aves en el yacimiento

paleoicnológico de Pehuen-Co (Pleistoceno tardío), Provincia de Buenos

Aires, Argentina. Asociación Paleontológica Argentina. Publicación

Especìal 4, 1st Reunión Argentina de Icnología: 47-57.

Aramayo, S.A., and T. Manera de Bianco, 1998.

Primer registro de Caviidae (Rodentia) y Ursidae (Carnívora) en el

yacimiento paleoicnológico de Pehuen-Có (Pleistoceno tardío) Provincia

de Buenos Aires, Argentina. 3° Reunión Argentina de Icnología y Primera

Reunión Argentina del Mercosur (Mar del Plata), Resúmenes: 7-

Aranda, M. 2000. Huellas y otros rastros de los mamíferos grandes y

medianos de México. Instituto de Ecología A.C., Xalapa, Veracruz.

Berta, A. 1985. The status of

Smilodon in North and South American. Contributions to

Science, Natural History Museum of Los Angeles County,

379: 1-15.

Frenguelli, J. 1921. Los Terrenos de la Costa

Atlántica en los alrededores de Miramar (Prov. de Buenos Aires) y su

correlaciones. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba

24: 325-485.

Gese, E. 2001. Monitoring of

terrestrial carnivore populations, p 372_396. In J. Gittleman, S. Funk,

D.W. Macdonald & R. Wayne (eds.). Carnivore Conservation. Cambridge

University, Cambridge, Reino Unido.

Isasi–Catalá, E. & G.R. Barreto. 2008. Identificación de individuos de

jaguares (Panthera onca) y pumas (Puma concolor) a partir de morfometría

de sus huellas (Carnivora: Felidae).

Revista

de Biología Tropical, 56: 1893–1904.

Kraglievich, J.L. 1952. El perfil geológico de

Chapadmalal y Miramar, Provincia de Buenos Aires. Revista del Museo

Municipal de Ciencias Naturales de Mar del Plata 1: 8-37.

Magnussen Mariano y Boh Daniel, 2014. Los

vertebrados fósiles recuperados en la Edad Mamífero Lujanense de Punta

Hermengo y depositados en el Museo Municipal de Miramar. Paleo Revista

Argentina de Paleontología. Numero 118; 23-31.

Roth, S. 1921. Investigaciones geológicas en la

llanura pampeana. Revista del Museo de La Plata 25: 135-342.

Soibelzon, L. y Prevosti, F.J. 2008. Los

carnívoros (Carnivora, Mammalia) terrestres del Cuaternario de América

del Sur.

In: Pons, G.X. i Vicens, D. (Edit.). Geomorfologia

Litoral i Quaternari.

Homenatge

a Joan Cuerda Barceló.

Mon. Soc.

Hist. Nat. Balears,

14:

49-68. ISBN 84-96376-13-3. Palma de Mallorca.

Tonni, E.P. & Fidalgo, F. 1982. Geología y

Paleontología de los sedimentos del Pleistoceno en el área de Punta

Hermengo (Miramar, Prov. de Buenos Aires, Rep. Argentina): Aspectos

Paleoclimáticos.

Ameghiniana

19: 79-108.

La llegada del Hombre

Prehistórico y su forma de Vida.

Magnussen Saffer, Mariano (2002). Publicado

en el Suplemento de Ecología y medio Ambiente del Semanario El Sol.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

Consideraciones generales.

Los restos culturales y

zooarqueologicos nos dicen que la llanura pampeana ha sido el escenario

de un proceso cultural cuyos protagonistas fueron, durante muchísimos

años, los aborígenes.

Las investigaciones sobre el

hombre antiguo y la arqueología en la región comenzaron hace más de un

siglo, pero toma impulso con la obra del sabio paleontólogo Florentino

Ameghino, si bien ha sido muy difícil lograr conclusiones inobjetables,

sus estudios e investigaciones, y los de quienes le siguieron permiten

afirmar que el hombre pampeano llegó a coexistir con los grandes

mamíferos del final del pleistoceno cuando estos estaban a punto de

desaparecer hace varios miles de años, y a los cuales cazaba para

procurarse su alimentación. Algunas de las numerosas pruebas fueron

colectadas en distintas localidades fosilíferas de la Provincia de

Buenos Aires, como el el Partido de Olavarria, Necochea entre otros.

Pero sus orígenes se remontan a muchos años atrás, fundamentadas

principalmente por el hallazgo de un fémur de Toxodon platensis

(conocido en entonces como Toxodon chapadmalensis) con una

punta de proyectil incrustada en el, realizado por el polémico

itinerario Lorenzo Parodi en 1914 en la ciudad de Miramar.

|

|

Teniendo en cuenta

que el Pleistoceno culminó hace unos 10.000 años, con la última

glaciación, nos es posible establecer que ya desde entonces hubo

seres humanos habitando en esta zona, a partir de hallazgos de

coexistencia con mamíferos extintos datados entre 11 y 9 mil

años antes del presente. Con la culminación del pleistoceno y el

subsiguiente comienzo del holoceno se produjo un cambio general

en el clima y del paisaje, los grandes mamíferos (Toxodontes,

Gliptodontes y Megaterios) se extinguieron y las pampas se

transformaron en el paisaje por el que transitarían la fauna

sobreviviente y el hombre. |

Cabe suponer que en tanto

hubiera con qué alimentarse no habría razón para moverse de la región,

el hombre de aquella época dependía para su sustento del alimento que

lograba, básicamente, por medio de la caza, cuando los grandes mamíferos

se extinguieron su búsqueda se orientó hacia animales de porte grande,

como el guanaco, el ciervo o los lobos marinos sobre la costa atlántica,

de los cuales obtenían carne para su dieta y cuero para vestir y

construir sus viviendas, procesando de la mejor manera posible su

sustento económico.

Los humanos vivirían entonces

en aquellos lugares más aptos para obtener su alimento, en particular en

los que habitaba el guanaco, en la llanura pampeana estos sitios bien

pudieron ser las zonas serranas de Tandilia y Ventania, de hecho, hemos

mencionado antes que en los 'picaderos', entre los médanos de la costa

atlántica, se encuentran numerosas piezas de cuarcita, este material no

es propio de las zonas costeras pero abunda en las sierras, lo que

sugiere que quienes habitaban entre los médanos lo traían de aquella

región. Toda la parte central y meridional de la provincia de Buenos

Aires presenta sitios de interés arqueológico, muchos de ellos

localizados a campo abierto.

Desde el punto de vista del

atractivo que presenta un sitio para habitar en el, la parte de la costa

tiene el ingrediente adicional, especialmente en épocas de calor, de ser

una zona con corrientes de aire, lo que permitía a hombres y animales

escapar de las plagas de insectos picadores.

|

|

Sin embargo no es

posible establecer con certeza si los aborígenes residían

permanentemente en la costa o en las sierras, o si las zonas

costeras eran lugares de paso, o bien, zonas de cacería, la escasez

de restos de alfarería sugiere la posibilidad de estas últimas

alternativas. Si bien en la zona abundan los restos fósiles y el

material arqueológico, la información que han brindado es escasa, en

parte porque no existe un acuerdo respecto de los niveles

estratigráficos lo que no permite tener certeza acerca de la

antigüedad de las muestras. Podemos asumir que, en términos

generales y en tanto no ocurriera algún cambio drástico, la vida del

aborigen pampeano se mantuvo mas o menos invariable, y durante

muchos años continuaría siendo un nómada cazador. |

Pero seguramente los

paleoaborigenes debieron vivir refugiados en las cuevas que presentan

las formaciones de Tandilla y Ventana como lo demuestras numerosos

sitios Arqueológicos, que poseen fauna extinguida menos espectaculares

que los gigantes del Pleistoceno, y cuyas registros se lo pueden

estudiar en forma sistemática desde principios de Holoceno hasta hace

pocos centenares de años.

Luego en épocas de calor como

primavera, verano y tal vez parte del otoño, se acercaban a las zonas

costeras por otros tipos de motivos (además de los ya mencionados) como

para colectar calcedonias rodadas para la fabricación de artefactos

lítico. Así mismo, capturaban distintos animales de gran porte,

especialmente el lobo marino de un pelo (Otaria flavescens)

o el lobo marino de dos pelos (Arctocephalus australis),

ricos en grasas y proteínas para épocas de poco temperatura. Es muy

probable que mujeres y niños se dedicaran a la recolección de mariscos y

otros tipos de invertebrados, encontrados asociados (y en algunos casos

quemados) en los sitios arqueológicos.

Aguirre, M. L. 1995. Cambios

ambientales en la región costera bonaerense durante el

cuaternario tardío, evidencias malacológicas. 4 jornadas

geológicas y geofísicas bonaerense.(Junin), actas 1: 35-45.

Bonomo M. y A. Matarrese 2006

Investigaciones Arqueológicas en la Localidad Nutria Mansa.

En INCUAPA 10 AÑOS: Perspectivas en Arqueología Pampeana

Contemporánea, editado por G. G. Politis. Facultad de

Ciencias Sociales, UNCPBA, Olavarría. En prensa.

Bonomo, M. 2005 Costeando

las llanuras. Arqueología del litoral marítimo pampeano.

Sociedad Argentina de Antropología, Colección Tesis

Doctorales, Buenos Aires.

Carette, E. 1922. Cérvidos

actuales y fósiles de Sud América. Revisión de las formas

extinguidas pampeanas. Revista del Museo de La Plata, Vol.

26, p. 393-472.

Fidalgo, F;

Meo Guzmán, L; Politis, G; Salemme, M. y Tonni E. 1986.

Investigaciones arqueológicas en el sitio 2 de Arroyo Seco

(Partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires,

Republica Argentina).

New Evidence for the Pleistocene Peopling of

the Americas. Center for the Study Of Early Man. Alan Bryan

Ed. Orono Maine.

El Scelidoterio. El gran topo prehistórico de la

Región Pampeana.

Por el Museólogo

y PaleoArtista Daniel Boh. Museo Municipal Punta Hermengo de

Miramar.

www.museodemiramar.com.ar;

museomiramar@gmail.com.

Algo que saben

todos los paleontólogos y aficionados a los fósiles, es que en

la zona pampeana es muy probable que, uno de cada dos restos

hallados sea del omnipresente Scelidoterio. Este era un gran

perezoso, de unos 3 metros de largo y más de una tonelada de

peso. A pesar de su tamaño era una de las especies más pequeñas,

ya que sus parientes podían competir con los elefantes.

|

|

En

cambio sus parientes actuales; los perezosos arborícolas

de la selva misionera no pasan el metro de largo. Todos

ellos son Edentados, un grupo al que pertenecen también

los Gliptodontes, los osos hormigueros, las mulitas y

peludos. El nombre científico del Scelidoterio es

Scelidotherium leptocephalum, que significa:

“Animal de patas iguales” y “cabeza alargada”. Este

nombre le fue colocado por el científico inglés Richard

Owen en 1840, gracias a unos restos hallados por Charles

Darwin durante el famoso viaje alrededor del mundo que

dio principio a su Teoría de la Evolución. |

Este animal no

era especialmente interesante, ya que la abundancia de restos y

su “modesto” tamaño no generaba gran entusiasmo. Era

herbívoro, quizás algo carroñero y de posibles hábitos

pacíficos. Sus restos se pueden encontrar en estratos de 700.000

años y de hace apenas 8.000 años, es decir, fueron unos animales

relativamente exitosos.

UNA NUEVA

VISIÓN.

A mediados de

los años noventa se dieron a conocer los hallazgos de varias

cuevas y galerías subterráneas en la ciudad de Mar del Plata.

Normalmente estas son rellenadas por el correr de los siglos y

las lluvias pero no en este caso, lo que permitió el estudio de

las mismas con gran detalle. Se pudo observar que existían

marcas de garras y hasta el roce del cuerpo del animal.

|

|

Se

creyó que se trataba de obras realizadas por grandes

peludos como el actual Tatú Carreta, y que en aquellos

tiempos tenían hasta 2 metros de largo. Las discusiones

se fueron acallando hasta que, cerca del 2000 se

encontraron más pruebas de estos grandes topos pero,

esta vez los culpables ya no eran los grandes

acorazados, sino los perezosos de tamaño medio como los

Scelidoterios o los Glossoterios (otros animales

similares pero más grandes).

Estas

nuevas cuevas tenían un diámetro de 1,20 mts. y fue

posible hasta identificar ensanchamientos a modo de

cámaras para crianza, etc. |

Por otra parte

se realizaron moldes de yeso de las marcas en las paredes y, o

sorpresa, coinciden con las garras de nuestro amigo, el

Scelidoterio. El hallazgo fue presentado por el técnico

Alejandro Dondas del Museo Municipal de Ciencias Naturales de

Mar del Plata entre otros autores. En el Museo Municipal

Punta Hermengo de Miramar se exhibe una de estas marcas junto a

una garra y la similitud es evidente, las cuales fueron

recuperadas de una enorme galería con cámaras de 1,9 metros de

diámetro, halladas por Mariano Magnussen Saffer del Grupo Paleo

y colaborador del Museo miramarense.

SE EXPLICAN

ALGUNAS COSAS

|

|

Hasta

principios de los 90 se creía que ciertas marcas en los

acantilados costeros eran indicios de antiguos cauces

provocados por grandes lluvias repentinas en medio de

climas normalmente secos.

Estas

marcas son identificadas por el ojo entrenado pero una

vez que se conoce el patrón de su forma no cuesta

demasiado darse cuenta que estamos viendo una cueva

rellenada cortada transversalmente. Por otra parte es

muy común encontrar huesos fosilizados que están

desarticulados, rotos y hasta gastados por un posterior

arrastre. Esto ocurrió, probablemente, por el trabajo de

generaciones de estos perezosos, cavando incansablemente

en el subsuelo de la región pampeana. |

Es usual ver

también grandes caparazones de gliptodontes en posición

invertida dentro del yacimiento. Durante mucho tiempo se creyó,

que estos gigantes caían en madrigueras de vizcachas. Con esta

nueva forma de ver al asunto es más probable que con su gran

peso desplomaban el techo de la cueva, con ocupantes o no.

Durante la ampliación de la Ruta Nacional 2 a la entrada de Mar

del Plata, se encontraron restos de un oso adulto y dos oseznos

en lo que se cree fue una cueva. Posiblemente en este caso el

dueño original fue expulsado y la nueva familia se instaló en el

lugar con la mala suerte que su refugio los dejara

atrapados.

En la localidad

de Mar del Sud fueron hallados un esqueleto de un Scelidoterio

adulto, junto a un juvenil. Estos se encontraban

perfectamente articulados. Posiblemente sus cuerpos fueron

enterrados en forma repentina y esto pudo ocurrir dentro de una

cueva cuyo techo colapsó, por un gran peso o por un defecto en

el terreno. Estos ejemplares se encuentran en el Museo Punta

Hermengo.

ULTIMAS

NOTICIAS

|

|

Recientemente se han realizado estudios sobre la

anatomía de estos animales y se llegó a la conclusión

que sus brazos estaban perfectamente adaptados para los

movimientos de excavación.

Además las rugosidades en sus huesos indican que poseía

unos músculos formidables. Por otra parte la pelvis está

diseñada para soportar su peso sobre las patas traseras,

dato importante para los movimientos mientras se hace

una cueva. El andar bípedo de los grandes perezosos y

gliptodontes es una teoría que está siendo cada vez más

aceptada entre los paleontólogos. |

Cuando pensamos

en los antiguos, interminables y planos paisajes de la zona

pampeana que vieron los primeros exploradores europeos, debemos

recordar que seguramente no siempre fueron así, sino que los

mismos estaban matizados con bosquecitos de talas, sauces,

algarrobos y quebrachos; en un terreno modificado

permanentemente por estos gigantescos topos prehistóricos.

Bibliografía

recomendada:

Buenos Aires,

un millón de años atrás. Fernando Novas, editorial Siglo

XXI, colección Ciencia que ladra… 2006.

Los mamíferos

fósiles de Buenos Aires. Ricardo Pasquiali, Eduardo Tonni,

Universitas, 2004.

Hallan una

cueva realizada por mamíferos gigantes en el Pleistoceno de

Miramar. Magnussen Saffer, Mariano. 2008.Paleo, Boletín

Paleontológico. Año 6. Numero 29: 30-34.

Algunos integrantes de la paleofauna del

Terciario del territorio argentino.

Mariano Magnussen Saffer.

Director Grupo Paleo. Presidente de la Asociación de Amigos del

Museo Municipal Punta Hermengo.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

Sudamérica

quedó separada de Norteamérica al finalizar el Paleoceno. Los

único mamíferos placentarios que existían por ese entonces eran

Ungulados terrestres arcaicos que evolucionaron y derivaron en

lo que mas tarde conformaría la gran megafauna terciaria

sudamericana.

Entre aquellas

grande especies se hallaban los Toxodontes (el primer fósil de

toxodonte fue hallado por Charles Darwin durante la expedición

del Beagle), los Macrauquénidos, Megaterios, Milodontes,

Dasypodios y Glyptodontes entre las especies de gran tamaño. Los

tipoterios , los hegetoterios y los prototeroterios eran de

menor tamaño, pero no memos asombrosos que los anteriores.

Los desdentados

primitivos dieron lugar a los actuales armadillos como el tatú

carreta; los pichi-ciego o las mulitas como también de osos

hormigueros y perezosos, aquellos originales fueron mucho más

grandes que los descendientes actuales, por ejemplo el

Megatherium tuvo un tamaño semejante a un elefante. Otro

grupo de desdentados extintos de gran tamaño fueron los

Gliptodontes, rama colateral de los armadillos, cuya

característica adaptativa en forma de defensa era poseer una

gran coraza.

|

|

Por

aquellos tiempos existían también en Sudamérica una gran

diversidad mamíferos marsupiales. Como no existían

placentarios carnívoros si los había marsupiales como

Borhyaena que ocupaba exitosamente el nicho.

Pese a la gran diversidad de los marsupiales durante un

largo período geológico las especies se fueron

extinguiendo.

Sólo

las “zarigüeyas” son sobrevivientes de una época

sudamericana con predominio marsupial, si bien la

presencia de especies de zarigüeyas en Norteamérica no

es grande, por el contrario son muy variadas todavía en

Sudamérica donde proliferan unas 65 especies.

|

Durante el

Oligoceno, sucedió que un conjunto de islas (mas tarde fue la

elevación del istmo de Panamá) permitió que desde el norte de

América pudieran pasar hacia Sudamérica grupos de mamíferos

pequeños. Aquellos primeros “colonizadores” de territorio

sudamericano fueron los roedores histricomorfos del suborden que

agrupa a los puercos espines. De estos roedores evolucionaron en

Sudamérica las vizcachas, coendúes, el paca, capibara y el coipú.

Otra migración

de primates ancestrales produjo la aparición de los actuales

monos sudamericanos, quienes evolucionaron paralelamente de

aquellos de Europa. Por último, emigraron los mapaches que

dieron lugar en Sudamérica a los actuales Coatíes. Al mismo

tiempo en el norte de América los placentarios mas avanzados

ocupaban cada vez mas nichos y los marsupiales y ungulados

arcaicos comenzaban a extinguirse.

Al finalizar el

Plioceno comenzó a elevarse el itsmo de Panamá produciéndose un

verdadero puente continental entre el norte de América y

Sudamérica. Esto dio paso a grandes migraciones de placentarios

avanzados. Entre los herbívoros se hallaban los Mastodontes,

pecaríes, la llama y el caballo. Mientras que los carnívoros

tales como el tigre dientes de sable, el jaguar, los zorros y

los lobos representaban a los carnívoros placentarios.

|

Las

presiones ejercidas por los recursos alimenticios

(bióticos) que imponían estos grupos en Sudamérica

contribuyó sin dudas a la extinción de los ungulados

arcaicos quienes al final del pleistoceno desaparecen

definitivamente al igual que aquellos carnívoros

marsupiales (recuerden a Borhyaena)

viéndose estos desplazados de 60 millones de años de

ocupación del nicho. Pero no solo desaparecieron

carnívoros, también musarañas, conejos, ardillas y los

luego prósperos y exitosos roedores cricétidos,

corrieron suerte parecida a los carnívoros marsupiales. |

Como se ha

dicho antes las zarigüeyas, los armadillos y coendúes lograron

llegar al norte de América y sobrevivir, pero sin embargo son

muy escasos estos éxitos comparándolos a aquellos mamíferos

placentarios que migraron a Sudamérica.

La balanza

evolutiva dictaminó que, una vez abierto el puente entre las dos

América, placentarios y marsupiales se vieran “cara a cara” y

disputaran los nichos. Borhyaena y el tigre

dientes de sable. Los placentarios del norte eran especies que

soportaron grandes presiones y extinciones. Los marsupiales no,

vivieron sesenta millones de años sin grandes alteraciones. Una

vez abierto el puente y, al medirse en la balanza, los

marsupiales pesaron menos y desaparecieron. Esto no quiere decir

sin embargo que los placentarios fueron “superiores” a los

marsupiales. Fue la evolución el factor que cada América se

desarrollo en función a las presiones extrínsecas. La medida

hubiera sido de igual modo si los grupos de América del norte,

en vez de ser placentarios hubieran sido marsupiales.

Sin embargo a

fines del pleistoceno otro agente mundial desconocido de

extinción hizo desaparecer no solo a especies sudamericanas sino

también a aquellas norteamericanas. El caballo, el mamut, el

mastodonte y los tigres dientes de sable se extinguieron,

también el Megatherium que había sobrevivido a las

incursiones de placentarios del norte. El tapir sobrevivió en

Sudamérica pero no en el norte.

Esta es de

alguna manera parte de la historia reciente de la historia

evolutiva de la fauna sudamericana, muy resumida por cierto.

Bibliografía

Sugerida.

Alberdi, M.T.,

Bonadonna, F.P., Cerdeño, E., Prado, J.L., Sánchez, B. y Tonni,

E.P. Recambio faunístico en el Cuaternario de Argentina.- Docum.

Lab. Géol. Lyon, 125: 17-27; 1993. Lyon, Francia.

Bravard, A. (1858). Monografía de los terrenos marinos

terciarios del Paraná. Imprenta del Registro Oficial 107 pp.

Paraná. (Reimpresión del Congreso de la Nación 1995)

Kraglievich,

J.L. 1953. La llanura bonaerense a través de un perfil

geológico. Revista Mundo Atómico, 14: 88-99.

Kraglievich,

L. 1934. La antigüedad pliocena de las faunas de Monte Hermoso y

Chapadmalal deducidas de su comparación con las que le

precedieron y sucedieron. Imprenta El Siglo Ilustrado, p.

17-133. Montevideo.

Magnussen

Saffer, Mariano. La Megafauna Extinguida del Partido de General

Alvarado. (2005). Boletín de divulgación Cientifica Técnica.

Museo Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo de Miramar,

Prov. Buenos Aires, Argentina.

Osvaldo Reig.

(1980). Teoría del origen y desarrollo de la fauna de mamíferos

de América del Sur. Mar del Plata, Museo Municipal de Ciencias

Naturales "Lorenzo Scaglia", 1981, Monografía Naturae, Nº 1.

Pascual, R., Carlini, M., Bond, M. y Goin, F.J. Mamíferos

cenozoicos. In: “GEOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES DE SANTA CRUZ”,

2002. Relatorio del XV Congreso Geológico Argentino (El

Calafate, Santa Cruz, 23-26 abril 2002):533-544.

Recorriendo los grandes bosques petrificados

de Argentina.

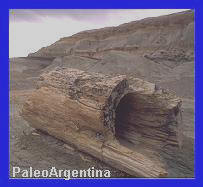

Con más de

120 millones de años, estas extensas áreas protegidas

ofrecen al visitante la posibilidad de apreciar troncos,

flores y frutos cubiertos por lava durante milenios.

Considerados entre los más importantes de toda Sudamérica,

se encuentran en las provincias argentinas de Mendoza, Río

Negro, Chubut y Santa Cruz.

|

Escondidos durante miles de años bajo un grueso

manto de lava y cenizas, originado por erupciones

volcánicas que tuvieron lugar durante el período

Cretácico, los bosques petrificados de la Argentina

se posicionan en su mayoría en la extensa y mística

Patagonia.

Coincidente este fenómeno natural con el surgimiento

de la imponente Cordillera de los Andes, fueron la

misma erosión del viento y el agua las que volvieron

a sacarlos a la superficie. |

Algunos de

estos húmedos y frondosos bosques de centenarias araucarias y

pehuenes, convertidos en duras rocas por los minerales que los

cubrieron, fueron habitados por comunidades aborígenes que los

utilizaron como talleres para elaborar objetos en piedra. Otros

resultaron afectados, incluso, por el paso de vehículos

destinados a la actividad petrolera.

Lo cierto es

que los restos fósiles que se exhiben al visitante -al aire

libre o en museos- llegan a medir hasta 35 metros de largo por

tres de diámetro, considerados entre los más grandes que se

conocen en el mundo.

Una belleza

santacruceña

Uno de los más

importantes que se puede visitar al sur del país, fue declarado

Monumento Natural en el año 1954. Se trata del Bosque Jaramillo,

situado al noreste de la provincia de la provincia de Santa

Cruz, en el Departamento de Puerto Deseado.

Distante unos

100 kilómetros del poblado más cercano, abarca 13.700 hectáreas

protegidas, que la Administración de Parques Nacionales busca

extender a 60 mil mediante la adquisición de las estancias

linderas.

Un área que

supo tener un clima estable de gran humedad, cuyos enormes

árboles fueron cubiertos por cenizas que derivaron en este

proceso de petrificación. Con un relieve ondulado, circundado

por altas mesetas, invita a realizar salidas de trecking hacia

el Cerro Madre e Hija, de apenas 400 metros de altitud. En el

sector más bajo, también suele verse la laguna Grande,

dependiendo de las lluvias caídas en la región.

|

|

Considerado único en el mundo, el Bosque Jaramillo

resistió a la fuerza de ríos y glaciares, siendo los

ejemplares ya antes de la petrificación de alrededor de

mil años. Y por las actuales condiciones de aridez, la

vegetación es más bien rala y achaparrada. Se pueden

observar en el camino algunas cactáceas de grandes

flores anaranjadas, y más alejados molles, duraznillos y

calafates.

Bajo

temperaturas que en verano alcanzan los 40 grados, la

fauna se compone de grupos de guanacos, algunos zorros

grises que se divisan a la distancia, variedad de aves y

coloridas lagartijas. Como asiento de cazadores y

recolectores, también evidencia entre sus riquezas

antiguos picaderos y canteras de los que se extraía

materia prima. |

Además de un

centro de información, fue erigido allí un pequeño museo. Y si

bien posee áreas de acampe, es importante llevar alimentos y

bebidas. Recién a 20 kilómetros existe un camping privado sobre

el camino de acceso.

Para llegar

desde Buenos Aires, la vía de conexión es la Ruta Nacional 3

hasta llegar a unos 150 kilómetros al sur de Caleta Olivia,

donde es preciso ingresar en la Ruta Provicncial 49 y transitar

poco más de una hora de ripio, hasta llegar a la Seccional de

Guardaparques del Monumento. El ingreso es gratuito y permanece

abierto durante todo el año, entre las 9 y las 20 horas.

Entre picos y

glaciares

A escasos

kilómetros de la ciudad de El Calafate, el destino por

excelencia para llegar hasta el Parque Nacional Los Glaciares y

el magnífico Perito Moreno, también se erige otro de los bosques

petrificados argentinos, más conocido como La Leona. Es una

excursión de día completo sobre la mística Ruta Nacional 40,

donde diferentes agencias ofrecen largas caminatas entre los

enormes árboles de piedra desde 129 dólares.

|

Muy

cercano a los cristalinos lagos Argentino y Viedma, los

corrientosos ríos Leona y Santa Cruz, y una impactante

panorámica de los cerros Fitz Roy y Torre, se incluye

una vista al casco histórico de una centenaria estancia

donde también es posible encontrar los restos fósiles de

distintos tipos de dinosaurios. Un área de casi 800

hectáreas, en la que se evidencia una superficie de

particular característica lunar. |

Tesoros

chubutenses

Más al norte,

otro de los bosques petrificados más importantes del país es el

José Ormachea, situado a unos 25 kilómetros de la localidad de

Sarmiento, en la provincia de Chubut.

Un lugar único,

que en la década del '60 sufrió una fuerte depredación por la

actividad de varias compañías petroleras que trabajaban en la

región. Distante 165 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia,

el acceso se realiza por la Ruta Provincial 26, donde se

encuentra un camino totalmente señalizado y una oficina de

Guardafaunas.

En el otro

extremo, también es posible visitar el Bosque Petrificado

Florentino Ameghino, una muestra ineludible de la vegetación que

fue arrasada por el mar hace ya unos 58 millones de años.

Con ejemplares

que alcanzan los 22 metros de largo, es una de las excursiones

más recomendadas cuando se visita Trelew, situado sobre la Ruta

Nacional 25 y el valle inferior del río Chubut.

Cercanos a la

Cordillera

|

Las

últimas dos paradas ideales para recorrer este circuito

temático que transporta al viajero a miles de años

atrás, son el Bosque Petrificado de Valcheta, en la

provincia de Río Negro, y el Bosque Petrificado Llano

Blanco, en la provincia de Mendoza. Ambos protagonistas

de ramas y frutos intactos pertenecientes a estos

ancestrales árboles fosilizados.

El

primero de ellos, es el más importante del norte de la

Patagonia, y se ubica en cercanías del pueblo que lleva

ese mismo nombre en la denominada Línea Sur, por la que

pasa el legendario Tren Patagónico que sale de

Bariloche. Un espacio donde también es posible encontrar

un museo con huevos de dinosaurios que se exponen en lo

que fue la primera usina de la urbe. |

El Bosque

Petrificado Llano Blanco se sitúa en cercanías a la Caverna de

las Brujas y en las afueras de la localidad de Bardas Blancas, a

poco más de una hora de Malargüe. Una extensa región de viejas

araucarias que se desarrolla en el interior de una propiedad

privada.

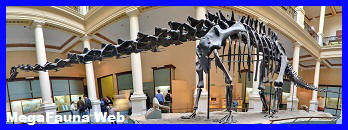

Un siglo del montaje del dinosaurio

Diplodocus carnegii en el Museo de La Plata, Argentina.

Por Mariano Magnussen Saffer. Director de Grupo Paleo y

Presidente de la Asociación de Amigos del Museo Municipal

Punta Hermengo.

marianomagnussen@yahoo.com.ar.

Magnussen Saffer,

Mariano (2012).

Un siglo del montaje del dinosaurio Diplodocus carnegii en

el Museo de La Plata, Argentina. Paleo, Revista

Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico. Año 10.

74: 28-33.

Aunque su

imponencia ha llevado a que varias generaciones de

visitantes la identifiquen como un emblema del Museo de La

Plata, no muchos conocen la curiosa historia del

Diplodocus carnegii, la pieza que este año cumple un

siglo de presencia.

Desde 1912 se exhibe en una sala del Museo de La Plata el

regalo que el multimillonario norteamericano Andrew Carnegie

le hizo al entonces presidente Roque Sáenz Peña. Se trata de

un calco de la reconstrucción del enorme dinosaurio

Diplodocus carnegii,

cuya

reconstrucción proviene de cinco especimenes hallados en

Estados Unidos, del cual se pudo armar uno.

Su homenaje a Carnegie por su mecenazgo al Museo de

Pittsburg

y a

la paleontología norteamericana. La réplica es similar a las

que existen en varios museos

de

historia natural de Europa, pero es la única en América

Latina. La donación puede entenderse como parte de la misión

de paz que las instituciones creadas y mantenidas por

Carnegie

pretendían impulsar en los años anteriores a la Primera

Guerra Mundial.

El reptil fósil

norteamericano llegaba a la Argentina para compartir las

salas con los grandes mamíferos autóctonos que expresaban la

riqueza fosilífera de esta parte del continente; en el

Norte, en

cambio,

los hallazgos de las expediciones paleontológicas

norteamericanas a las montañas Rocallosas, rivalizaban con

los dinosaurios de Inglaterra y Europa continental.

|

|

Además de ser uno de los hombres más ricos de su

tiempo, Carnegie era un importante mecenas de la

investigación científica. De hecho fue él quien

financió las campañas paleontológicas que

permitieron hallar en las Rocallosas varios de los

ejemplares de ese enorme saurópodo que iba a llevar

su nombre. |

La

categoría de los Dinosauriae fue creada en 1841 por Richard

Owen, el especialista inglés en anatomía comparada.

Comprendía a reptiles de enorme tamaño, cuello y cola

largos, y cráneo pequeño en comparación con el resto del

cuerpo. El orden se conformaba con especimenes de formas

extremadamente variadas que vivieron en el Mesozoico (245 a

66 millones de años).

Su

distribución mundial quedó demostrada ya a principios del

siglo XX, por los hallazgos en toda América, Madagascar,

China, India, Africa oriental y Europa. Recordemos que los

primeros restos fueron descubiertos a comienzos del siglo

pasado en las capas del Jurásico (208 a 114 millones de

años) y del Wealden (144 a 138 millones de años) ingleses y

que las primeras descripciones las realizaron Buckland en

1824 y Mantell en 1825. A la gran tarea sistemática de

Richard Owen, deben sumarse las de Thomas Henry Huxley, John

Phillips, Edward Cope y Othniel Marsh.

Othniel

Marsh, profesor de la Universidad de Yale (EE.UU.), fue

quien inventó el nombre de Diplodocus. El,

gracias a la fortuna que le había legado su tío George

Peabody, pudo costear sucesivas expediciones a las

Rocallosas para buscar los preciados restos de dinosaurios.

También creó en 1878 el género Diplodocus a

partir de las vértebras de la cola y fragmentos de las patas

que halló su equipo en los estratos del Jurásico del estado

de Colorado (EE.UU.).

Cuentan que

Carnegie se encontraba en Escocia cuando recibió los

primeros bocetos que le enviaban desde el museo de

Pittsburgh para la reconstrucción que estaban por montar; y

al ver esos dibujos el rey de Inglaterra, que se encontraba

de visita, le encargó un Diplodocus para el

Museo Británico. Así comenzó una serie de copias que

llevarían a Carnegie a donar réplicas del esqueleto fósil a

los museos de Berlín, París, Viena, Bologna, San Petersburgo

y Madrid. La característica en común de todas las donaciones

era que sólo se hacían como regalos a los primeros

mandatarios de cada uno de los estados donde estaban los

museos.

|

|

Desde 1906 el Museo de La Plata formaba parte de la

nueva universidad nacional fundada por Joaquín V.

González, y se había establecido contando con las

colecciones con que en 1877 Francisco Moreno había

creado el Museo Antropológico de la Provincia de

Buenos Aires. |

El

volumen de las mismas no era suficiente para completar las

salas del edificio monumental que se levantó en 1884 en la

nueva capital provincial: las cartas de Moreno hablan a las

claras de la premura con que tuvo que reunir los materiales

para llenar esos enormes espacios que hacían parecer

pequeños hasta los magníficos gliptodontes pampeanos.

Al observar

las autoridades del Museo de La Plata la repercusión de

aquellos regalos, surgió también en ellos el interés por

contar con un Diplodocus, aunque los motivos

que argumentaron al pedirlo parecían lejos del valor

científico que se le atribuía a la pieza. Aún en la primera

década del siglo XX había salas del Museo que estaban casi

vacías por los pocos materiales de exhibición que tenía el

edificio. Por eso en 1911 Lehmann-Nitsche, que era jefe de

la sección de Antropología, inició las gestiones para

recibir un Diplodocus diciendo que aquí había

lugar de sobra para albergarlo.

Fue así que

tras varios intentos, las gestiones tuvieron éxito y la

donación se concretó siguiendo la misma formalidad que en el

resto de los casos: como un regalo de Carnegie al entonces

presidente Roque Sáenz Peña. La réplica llegó a la ciudad de

La Plata a mediados de 1912 y dos técnicos del museo de

Pitttsburgh que vinieron con ella tardaron poco más de un

mes en montarla.

El

acontecimiento fue celebrado con un multitudinario banquete

en el Jockey Club. Durante la cena, en la que se sirvieron

platos alusivos y se colocó como centros de mesas esculturas

del Diplodocus similares a la que hoy se ve al

pie de la réplica, uno de los oradores fue Joaquín V.

González, fundador de la Universidad de La Plata, quien se

refirió a la pieza como "un monumento a la convivencia

pacífica entre los pueblos americanos".

|

|

Las

memorias universitarias correspondientes al año 1912

destacan que para acomodar el Diplodocus

hubo que modificar la disposición de la exhibición

de la Sección Mineralógica que dirigía Walter

Schiller, científico alemán contratado por la

universidad; finalmente, se lo armó en la Sala III

de plantas e invertebrados fósiles de la Sección

Paleontología. Esta ubicación lo situaba en el

espacio dedicado al Jurásico, pero sin respetar el

orden natural que el museo pretendía reproducir en

la disposición de las salas, ya que su gran tamaño

no permitió acomodarlo junto con los congéneres

locales. |

La

instalación duró aproximadamente un mes y pasó absolutamente

inadvertida para los medios periodísticos; sólo Caras y

Caretas envió un corresponsal a La Plata para conversar con

el Dr. Holland, y publicó un artículo profusamente ilustrado

con una nota autografiada donde el norteamericano expresaba

su deseo de "reencarnar en este suelo". La ausencia de

noticias sobre la llegada a La Plata del colosal dinosaurio

no puede adjudicarse a la falta de interés por las ciencias

naturales, tanto los diarios platenses como los porteños

publicaban las novedades que ocurrían en los jardines

zoológicos y los hallazgos de fósiles en distintas regiones

del país.

Es notable que

las crónicas periodísticas de los banquetes, sus menúes y el

ceremonial académico, sean los únicos testimonios de la llegada

al país de una copia del dinosaurio del Jurásico norteamericano.

Ninguna de las revistas científicas argentinas se refirió al

evento; sólo el Boletín de la Sociedad Argentina de Ciencias

Naturales publicó una reseña del libro de Holland que comentaba

su visita a los sitios de los hermanos Ameghino en la costa

atlántica bonaerense y, como al pasar, mencionaba la instalación

del Diplodocus. Holland, por su parte, regresó a

Pittsburgh con ejemplares de milodontes, toxodontes y

gliptodontes, los más preciados fósiles de la paleontología

argentina con los que la Universidad de La Plata retribuyó el

regalo de Carnegie.

A los pocos

años, la permanencia pacífica del Diplodocus en

las salas de paleontología del museo fue perturbada. En 1920

fueron desenterrados en Neuquén los restos de un dinosaurio que

pasó a denominarse Antarctosaurus (recientemente

fueron identificados como de Argentinosaurus) Los

huesos de las patas medían más de dos metros, con lo que

superaba en tamaño al Diplodocus y al

Gigantosaurio africano: el "dinosaurio argentino" pasaba a ser

el más grande de todos los tiempos y de toda la Tierra.

La Sección

de Paleontología del Museo de La Plata aprovechó la estructura

del dinosaurio norteamericano para montar al lado de sus patas

traseras los dos fémures del Antarctosaurus, de

manera tal que la imaginación del público pudiera concebir cuán

grande debió haber sido el reptil local en comparación con su

símil estadounidense. Este acto de orgullo nacional por poseer

el dinosaurio más grande, hacía evidente la imposibilidad de

reconstruir en la Argentina un modelo completo, no sólo por la

falta de recursos técnicos, sino fundamentalmente por la

desprotección económica en que se encontraba la investigación

científica.

|

La reproducción

en serie del Diplodocus carnegii fue posible

gracias a un proceso de institucionalización de las ciencias que

se fundaba en la estrecha alianza entre los organismos de

investigación y el capital privado. En este sentido, la

exaltación de la grandeza natural estadounidense era sólo una

excusa para propagar por el mundo entero la gloria industrial

del sueño americano. Las patas del Antarctosaurus,

en cambio, daban al Diplodocus de La Plata la

apariencia de un monstruo de seis patas: el dinosaurio argentino

quedaba anclado en los sueños retóricos sobre la grandeza del

pasado. |

La Primera

Guerra Mundial acabó con los sueños de paz y amistad

internacional promovidos por la ciencia y, en consecuencia, en

la posguerra se afianzaron definitivamente los principios de

clausura y rivalidad entre las tradiciones científicas de cada

país. Andrew Carnegie murió en 1919, cuando ya era evidente el

fracaso de la misión de paz de su Diplodocus.

Recién en el

año 2003, después de 91 años de su armado, fue desmontado

Diplodocus carnegii en su totalidad para refaccionar la

sala de exhibición y se le dio otra apariencia al gran

esqueleto, un símbolo de la institución platense.

Hoy en dia

el esqueleto se encuentra montado con un aspecto mas didactico,

en una sala reacondicionada y moderna que da gusto de visitar.

Anteriormente se hallaba exhibido en una sala lateral con

recorrido semi-lunar.

El Diplodocus.

Es un género de

dinosaurios saurópodos diplodócidos, que vivieron a finales del

período Jurásico, hace aproximadamente 150 a 147 millones de

años, en el Kimeridgiano y el Titoniano, en lo que hoy es

Norteamérica. Los primeros fósiles fueron descubiertos en 1877

por S. W. Williston.

Vivió en lo que

es hoy el oeste de Norteamérica durante el período Jurásico

Superior. El Diplodocus es uno de los más comunes

dinosaurios de la parte superior de la Formación Morrison, una

secuencia de sedimentos marinos y aluvionales depositados

alrededor de 150 a 147 millones de años atrás.

El

Diplodocus está entre los dinosaurios más fácilmente

identificables, con su forma clásica, cuello y cola larga y

cuatro patas robustas. Durante muchos años, era el dinosaurio

más largo conocido. Su gran tamaño pudo haber sido un

impedimento a los depredadores Allosaurus y

Ceratosaurus cuyos restos se han encontrado en los

mismos estratos, lo que sugiere que coexistieron con el

Diplodocus.

Bibliografía

sugerida.

Desmond, Adrian, 1979, "Designing the Dinosaur: Richard Owen's

Response to Robert Edmond Grant", Isis, 70: 224-234.

Desmond, Adrian, 1982, Archetypes and Ancestors. Paleontology in

Victorian London 7850-7875, The Chicago University Press,

Chicago.

Kohler, Robert e., 1991, Partners in Science. Foundations and

Natural Scientist 1900-1945, The Chicago University Press,

Chicago.

Magnussen Saffer, Mariano (2012). - Gigantes Herbívoros y

Prehistóricos del Periodo Cretácico. Paleo, Revista Argentina de

Paleontología. Boletín Paleontológico. Año 10. 65: 17-23.

Podgorny, Irina y Plöger, Tobías. (1999).

El largo viaje

al Plata del Diplodocus carnegii,

Revista de

Divulgación Científica y Tecnológica de la Asociación

Ciencia Hoy.

Volumen 9 - Nº51.

Rudwick, Martin J.S., 1972, The meaning of Fossils: Episodes in

the History of Paleontology, MacDonald. (Hay traducción española),

Londres.

Rudwick, Martin J.S., 1992, Scenes from the deep time, The

Chicago University Press, Chicago.

El stegomastonte que cojeaba.

Por Mariano

Magnussen Saffer. Grupo Paleo. Museo Municipal Punta

Hermengo de Miramar. Fundación Argentavis.

marianomagnussen@yahoo.com.ar.

Tomado de;

Magnussen Saffer,

Mariano. 2015.

El stegomastonte que cojeaba. Paleo Revista Argentina de

Paleontología. Boletín Paleontológico. Año XIII. 134: 21-23.

La observación, interpretación y clasificación de distintos

procesos paleopatológicos o alteraciones en la estructura

ósea de un fósil permiten analizar la causa de muerte y

otros múltiples factores que actuaron en el pasado. Éstos

incluyen: condiciones antemortem, modo de vida,

comportamientos grupales o individuales, condiciones

paleoambientales y paleobiológicas, procesos postmortem y

tafonómicos en su conjunto.

La

Paleopatología es la disciplina científica que estudia las

enfermedades padecidas por personas o animales en la

antigüedad, a través de vestigios hallados en los huesos,

restos orgánicos e inmediaciones donde se hallan dichos

restos.

Recientemente, personal del Museo Municipal Punta Hermengo y

de la Fundación Argentavis, dieron a conocer una tibia con

patologías visibles atribuida al genero Stegomastodon,

la cual, fue recuperada por el equipo técnico del

Museo de Miramar en el año 1996 en sedimentos

tentativamente asignables al Pleistoceno tardío (hace unos

50 mil años antes del presente del sitio “Las Vacas”, a 20

kilómetros al S.E de la ciudad de Miramar, y

depositado

en las colecciones de la mencionada institución.

El ejemplar se encontraba asociado a otros integrantes de la

megafauna cuaternaria, entre ellos, los géneros:

Macrauchenia, Toxodon, Lestodon, Hippidion

y

Stegomastodon,

lo que permitió establecer tentativamente su antigüedad.

|

En

América del Sur, los restos fósiles asignados a la

familia Gomphotheriidae se registran desde el

Pleistoceno medio hasta el Pleistoceno superior y se

reconocen como dos géneros distintos, Cuvieronius

y Stegomastodon

Para la región pampeana se reconocen dos especies

del genero Stegomastodon, diferenciado en

América del Norte, posiblemente desde el Plioceno

temprano, que se extiende en ese subcontinente hasta

el Pleistoceno temprano-medio. A nivel sudamericano,

las revisiones llevadas sostienen la existencia de

dos especies de este género: S. platensis y

S. waringi. |

La primera

se reconoce por sus 'defensas rectas', que en su porción más

anterior se curvan ligeramente y presentan esmalte; mientras

que en la segunda se observa la ausencia de esmalte. La

distribución de S. platensis es más austral que la de

S. waringi, y alcanza al Uruguay, Paraguay, Brasil y

gran parte de Argentina, donde tiene un biocrón que se

extiende desde el Ensenadense hasta el Lujanense, es decir,

desde el Pleistoceno temprano-Pleistoceno tardío-Holoceno (

2 millones de años a 10 mil años antes del presente).

En la

Argentina, sus restos han sido exhumados en la Provincia de

Buenos Aires (donde se halla su límite más austral, a los

37°S), y en las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe,

Santiago del Estero y Corrientes. Se ha inferido para este

taxón una marcada preferencia por climas de tipo templado

cálido y hábitats de zonas abiertas o sabanas arboladas.

Estos taxones habrían estado adaptados principalmente a

ambientes templado cálidos de altura, alimentándose de

especies vegetales arbustivas.

Asimismo, las enfermedades y los traumas se consideran

también como factores que pueden afectar el desarrollo

óptimo de estas poblaciones. Los marcadores de actividad se

definen como cambios de la arquitectura interna y/o externa

del hueso, que se desarrollan bajo condiciones de estrés

continuado y prolongado derivado de la realización de

actividades habituales. La información que aporta el estudio

de estos marcadores se proyecta tanto a nivel individual

como colectivo.

|

La tibia analizada presenta una serie de

afecciones paleopatológicas y posibles cambios

morfológicos de carácter funcional compatibles

con mamíferos de gran porte. Se determinó la

presencia de: 1)

miositis osificante o un caso morfológicamente

similar a exostosis muy desarrollada, 2)

robustez de la entesis, provocando una cavidad

ósea intermuscular, 3) osteoartritis y derivados

en la región articular y 4) periostitis estriada

a lo largo de la diáfisis

Se

obtuvo la tibia de un individuo de Stegomastodon,

no se lo ha podido relacionar con otros restos.

EL material disponible brinda una serie de datos e

información que fueron puestos en comparación con

los antecedentes obtenidos sobre patologías ya

citadas. La observación de procesos patológicos y

otras alteraciones esqueléticas es una valiosa

fuente de información dentro de la investigación.

|

El

conjunto de afecciones óseas, limito el normal desplazamiento del

individuo, con una sobrevida prolongada a la lesión inicial, sin

descartar algún tipo de stress nutricional y/o mecánico, sumado a

enfermedades degenerativas articulares de leve a moderada evolución que

afectaron particularmente a la pata del animal. Seguramente también se

vieron afectadas otras articulaciones, como la cadera y la columna

vertebral, sugiriendo potencialmente estas últimas afirmaciones por la

ausencia de otros restos para examinar de este mismo individuo.

Luego de los estudios realizados, podemos proponer como hipótesis, que

el individuo de Stegomastodonte, tuvo una importante lesión en partes

blandas mucho tiempo antes a su muerte. Estos daños en el esqueleto

muscular produjo como reacción defensiva, el desarrollo de cartílago y

sobrehueso reemplazando las partes blandas ausente, como respuesta a una

lesión inicial, provocada por el ataque de algún depredador o un

accidente (en ambos casos acompañado por graves heridas, inflamación de

la pata e infección).

|

Al curarse y

sobrevivir con la ayuda de su manada, facilitándole comida y

protegiendo al individuo herido y lesionado por largo tiempo de

otros depredadores, supero la lesión, quedando como consecuencia

de la misma la formación de miositis osificante, provocándole

posibles cambios morfológicos de carácter funcional, es decir,

la forma de apoyar la pata, la forma de caminar, o el tiempo de

marcha, lo que provoco la presencia de otras enfermedades

oportunistas, como la osteoartritis, originada por el mal apoyo

del miembro posterior afectado, con lecciones repetitivas por su

actividad diaria de desplazamiento, observado en amimales

actuales y fósiles con gran peso. |

A nuestro entender, es la primera descripción de este

conjunto de enfermedades asociadas para grandes gonfoterios

sudamericanos.

Bibliografía sugerida

Alberdi, M.R. & Prado, J.L. (1995). Los mastodontes de América del Sur.

In: Evolución biológica y climática de la Región Pampeana durante los

últimos 5 millones de años. Un ensayo de correlación con el Mediterráneo

occidental (Alberdi, M.T.; Leone, G. & Tonni, E.P., eds.) Monografías

del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, España, 12: 277-292.

Alberdi, M.T., Cerdeño, E y Prado, J.L. (2008). Stegomastodon

platensis (Proboscidea, Gomphotheriidae) en el Pleistoceno de

Santiago del Estero,

Argentina. Ameghiniana v.45 n.2 Buenos

Aires abr./jun. 2008.

Alberdi, M.T.; Prado, J.L.; Perea, D. & Ubilla, M. (2007).

Stegomastodon waringi (Mammalia, Proboscidea) from the Late Pleistocene

of northeastern Uruguay.

Neues Jahrbuch fur

Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 243: 179-189

Ameghino, F. 1888. Rápidas diagnosis de algunos mamíferos fósiles

nuevos de la República Argentina. Obras Completas, Buenos Aires V:

469-480.

Barbosa F, Porpino K, Fragoso A, Oliveira E. (2014) Arthritis in a

Glyptodont (Mammalia, Xenarthra, Cingulata).

PLoS ONE

9(2): e88646. doi:10.1371.

Barbosa,

F; Araújo, H; und Edison Oliveira, V. 2014: Neck osteoarthritis in

Eremotherium laurillardi (Lund, 1842; Mammalia, Xenarthra) from the Late

Pleistocene of Brazil.

In: International Journal of Paleopathology. 6,

S. 60–63

Campillo, D. 2001. Introducción a la paleopatología. Ed. Bellaterra S.L.

Barcelona.

Cione, A.L.; Tonni, E.P. & Dondas, A. (2005).

A

mastodont (Mammalia, Gomphotheriidae) from the Argentinian continental

shelf. Neues Jahrbuch fu.r Geologie und Paläontologie, Monatshefte,

2005: 614-630.

Cooper

BJ, Valentine BA. 2002. Tumors of muscle. In: Meuten DJ, editor. Tumors

in Domestic Animals. 4th ed. Ames, Iowa: Iowa State Press

:319–363.

Dominato,

V.H. ; Mothe, D. ; Avilla, L. S. ; Bertoni-Machado,C. 2009.

Ação de insetos em

vértebras de Stegomastodon waringi (Mammalia, Gomphotheriidae) do

Pleistoceno de Águas de Araxá, Minas Gerais, Brasil. Revista Brasileira

de Paleontologia , v. 12(1), p. 77-82.

Dominato, V.H. ; Avilla, L. S. ; Silva, R.C. ; Pomar, D. 2010. Registro

da ação de besouros necrófagos (Coleoptera: Dermestidae) em restos de

Stegomastodon waringi (Gomphotheriidae: Mammalia) do Pleistoceno da

Colômbia. In: VII Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados,

Rio de Janeiro. Paleontologia em Destaque (Rio de Janeiro). Rio de

Janeiro: Rafael Costa da Silva e Leonardo Santos Avillla, 2010. p.

85-85.

M.

Magnussen Saffer, D. Boh y C. Estarli.

2015. Observaciones

paleopatologicas y cambios morfológicos de carácter funcional en una

tibia de

Stegomastodon

(Mammalia, Gomphotheriidae)

en el Pleistoceno tardío

del Partido de General Alvarado, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

XXIX Jornadas Argentinas de

Paleontología de Vertebrados. Diamante, Entre Ríos. Mayo de 2015.

Libro de Resúmenes.

El Yacimiento Paleoicnologico de

Pehuen Có.

Fragmento del Articulo: Magnussen Saffer,

Mariano (2005). El Yacimiento de Icnitas de Pehuen Co. Naturaleza

Pampeana, pasado y presente. Publicación digitalizada del Museo

Municipal Punta Hermengo.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

En la costa del suroeste bonaerense

posee un abundante registro de pisadas antiguas y en Pehuencó se ha

descubierto el yacimiento paleoicnológico [paleo=antiguo; icno= traza o

huella; logos=ciencia] más importante de toda América.

Estas

huellas representan a una comunidad de animales que vivió hace unos 12

mil años, en este continente. Además toda esa comunidad y las rocas que

las contienen nos están contando una historia de un clima diferente, de

animales que no viven más y de no hace tanto tiempo. Nos están

advirtiendo de extinciones, de cambio de clima que nos pueden ayudan a

la proyección de nuestro futuro. Hay grandes cambios climáticos, pero

quienes estudiamos a las rocas ya lo sabemos. A veces para proyectar un

pueblo cerca del mar, un camino, debemos tener en cuenta esa historia.

No es solamente información, es supervivencia conocer nuestro pasado.

El yacimiento de huellas fósiles se prolonga a la

largo de la costa por más de tres kilómetros, a la altura de la playa

media y alta, entre Pehuen Co y Monte Hermoso. Pero además las capas de

rocas, que forman como una escalinata que baja hacia el mar, se

extienden hasta debajo del médano. Eso no da esperanzas de que algo se

vaya a conservar para el futuro.

|

Las huellas se descubrieron en 1986 después de una

gran marejada. Por momentos, el yacimiento permanece cubierto con arena

y entonces la gente que pasa por el lugar no lo ve y provoca

involuntariamente daños en las rocas que están debajo de la arena.

Después de un fuerte viento desde el mar se pueden

destapar en diferentes sectores y es así como se descubren nuevas

icnitas. |

En estos momentos, se están haciendo campañas que

incluyen investigación, tomas de moldes y de fotografías, y la obtención

de la mayor cantidad de datos para que quede un registro para el futuro,

sobre todo de lo que se va destruyendo no sólo por la acción humana sino

porque se está elevando el nivel del mar. Como consecuencia de ello, en

nuestras costas tan planas la erosión marina avanza tierra adentro,

descubriendo nuevas capas con huellas y huesos.

Cuando quedan expuestas, las observamos

minuciosamente, las fotografiamos y sí se justifica, hacemos moldes

porque hay miles de pisadas.

|

Este sitio ha sido investigado por S. Aramayo y T.

Manera de Bianco, quienes han registrado centenares de pisadas de

mamíferos y aves del Pleistoceno superior entre 12.000 y 9000 años antes

del presente a lo largo de más de 3 km de afloramientos. La fauna

representada es notablemente variada y las pisadas son atribuibles, por

una parte, a animales que se han extinguido: megaterios, milodontes,

gliptodontes, camélidos de gran talla, macrauchenia, osos y mastodontes;

por otra lado, a especies actuales como cérvidos, pumas, guanacos, un

carnívoro semejante al aguará guazú, zorros, ñandúes, flamencos,

perdices y aves acuáticas, semejantes a los que habitan en la

actualidad.

|

Los sedimentos que

contienen las pisadas están apoyados sobre depósitos de edad

pleistocénica -hace más de 10.000 años- expuestos en la zona intermareal

de la playa. La unidad que corresponde al Holoceno se inicia con capas

esencialmente arcillosas de color gris claro, laminadas, con delgadas

intercalaciones de arenas. Aquí es donde se observa la mayor densidad de

pisadas. Por encima se disponen sucesivos bancos de arena, entre los que

se intercalan delgadas láminas de arcillas. Es en estos contactos donde

se han detectado las pisadas mejor preservadas, que son poco profundas y

muchas conservan aún sus rellenos.