|

Cuando las

primaveras empezaron a tener flores.

Por Mauro Gabriel

Passalia, Magdalena Llorens, Valeria Pérez Loinaze y Ari Iglesias.

Publicada originalmente en Ciencia Hoy. Volumen 26 Número

154.Adaptada para este Sitio.

Entre hace

118 y 66 millones de años la presencia de las plantas con flores

cambió el aspecto de los bosques que cubrían la Patagonia.

La historia

evolutiva de las angiospermas patagónicas

Si miramos a

nuestro alrededor, podremos advertir que la mayor parte de las

plantas producen flores, característica por la cual los botánicos

las clasifican en un grupo denominado angiospermas, que incluye

alrededor de 400 familias y cerca de 300.000 especies. Estas exceden

el número conjunto de especies de briofitas (musgos y afines),

pteridofitas (helechos) y gimnospermas (entre ellas coníferas,

cícadas y el caso único del Ginkgo biloba).

Actualmente, las

angiospermas dominan prácticamente todas las comunidades vegetales

(hay angiospermas incluso en la Antártida). Presentan una notable

diversidad de formas, colores y tipos de crecimiento; pueden ser

desde pequeñas hierbas, epífitas y trepadoras hasta arbustos y

grandes árboles. Se caracterizan por diferentes mecanismos

fisiológicos que les permiten optimizar la captación de luz y evitar

la pérdida de vapor de agua, lo mismo que por diversas maneras de

polinización y de dispersión de sus semillas, como consecuencia de

lo cual pueden subsistir en muy variados ambientes.

Este mundo florido

que conocemos hoy, sin embargo, no siempre fue así. A lo largo de la

historia de la Tierra, las comunidades vegetales estuvieron

dominadas por diferentes grupos de plantas, lo cual en muchos

momentos daba a la vegetación un aspecto muy diferente del actual.

|

Los restos

fósiles más antiguos de plantas que se pueden clasificar

como angiospermas tienen una edad de unos 140Ma, es decir,

datan del período cretácico (más concretamente del Cretácico

inferior). Se estima que las angiospermas se originaron en

zonas próximas al ecuador y de allí migraron a latitudes

medias y altas de ambos hemisferios, lo cual habría de

ocurrir a lo largo de los siguientes 20 a 30Ma. |

Si tenemos en

cuenta que la edad de la Tierra es de aproximadamente 4500Ma, y que

los registros más antiguos de gimnospermas tienen unos 350Ma,

podremos apreciar que la presencia y luego el dominio de las

angiospermas en las comunidades vegetales es relativamente reciente.

El estudio de

fósiles de angiospermas –impresiones de hojas, flores, granos de

polen y petrificaciones de tallos– permite conocer cómo fue el

proceso de origen, diversificación y dispersión temprana de esas

plantas. En los fósiles, sin embargo, debido a su índole usualmente

fragmentaria, solo se logra reconocer algunos de los caracteres

morfológicos o anatómicos que definen una angiosperma actual.

Además, en sus orígenes las plantas con flores podrían haber tenido

un aspecto bastante diferente del que tienen sus actuales

congéneres, o incluso haber compartido ciertas similitudes con otros

grupos de plantas. Por eso, si bien afirmamos que el registro más

antiguo aceptado de angiospermas ronda los 140Ma, debe considerarse

que se han identificado fósiles aún más antiguos con algunos pero no

con todos los rasgos de las angiospermas, lo que impide

clasificarlas como tales de manera irrefutable.

Por otro lado,

análisis conocidos como relojes moleculares, basados en la

información genética de angiospermas actuales, sugieren que las

primeras plantas integrantes del grupo podría tener una antigüedad

de entre 140 y 180Ma y quizá de hasta 275Ma, mucho mayor que la

deducida del registro fósil.

El registro fósil

de las angiospermas primitivas

Las flores no son

los fósiles más abundantes de este grupo de plantas. Más cuantiosa

es la evidencia de hojas y granos de polen, aunque también pueden

hallarse madera, semillas y frutos. Lo anterior se suele encontrar

como órganos aislados, pero en ocasiones se tiene la fortuna de dar

con fragmentos conectados entre ellos, como ramas con hojas o

frutos, flores con polen, etcétera.

Las angiospermas

tienen hojas de forma variada. Pueden ser simples o compuestas y las

segundas estar configuradas por diferentes números de foliolos, por

ejemplo, tres como el trébol o varios como las rosas. Pueden tener

láminas y peciolos más o menos desarrollados, márgenes lisos o

dentados, presentar grandes lóbulos, etcétera.

|

Se distinguen de las

hojas de otros grupos de plantas por su red de múltiples

venas que se ramifican y se unen para constituir una

compleja red de irrigación, la cual distribuye de manera muy

eficiente agua y productos fotosintéticos y confiere a las

angiospermas una alta tasa de crecimiento en comparación con

la de otros grupos vegetales. Algunos estudios sugieren que

esta particularidad es una de las causas de la alta

capacidad competitiva de las angiospermas en muchas de las

comunidades vegetales que hoy conocemos, y uno de los

factores que explicarían el creciente dominio del grupo a lo

largo del Cretácico. |

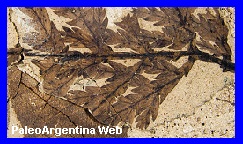

La forma de las

hojas fósiles y el tipo de su red de venas permite a los

paleontólogos compararlas con hojas de especies actuales para

establecer su clasificación botánica, por ejemplo, para determinar a

qué familia de angiospermas podría pertenecer la planta que dio

origen a un determinado tipo de hoja fósil.

En el regstro fósil

también son relativamente abundantes los granos de polen de

angiospermas tempranas, estructuras reproductivas microscópicas que

contienen los gametos masculinos dentro de una pared muy resistente

de esporopolenina. Esa pared es lo que se preserva como fósil y el

estudio de sus características morfológicas suele permitir

comprender cómo fueron evolucionando las angiospermas así como,

muchas veces, relacionar los grupos extinguidos de ellas con los

actuales.

Las primeras

angiospermas del sur patagónico

En el sur de la

Argentina existen varios sitios con fósiles de angiospermas que

permiten inferir cómo fue la historia de dicho grupo de plantas en

esa región. Los fósiles hallados dan cuenta de tres momentos clave

en su proceso evolutivo durante el Cretácico. Son ellos: (i) el de

los primeros registros (correspondientes a fósiles encontrados,

entre otros lugares, en rocas del grupo geológico llamado Baqueró);

(ii) el de una primera diversificación (fósiles de la formación

geológica Kachaike), y (iii) el de una segunda diversificación, con

incremento de su abundancia relativa en algunas comunidades

vegetales (fósiles de la formación geológica Mata Amarilla).

|

En el centro y norte de la

provincia de Santa Cruz hay un conjunto de rocas

sedimentarias con abundante contenido de plantas fósiles muy

bien preservadas. Los geólogos dieron a esas rocas el nombre

de grupo Baqueró; datan –igual que los fósiles que hay en

ellas– de entre hace unos 118 y 114Ma, es decir, del

Cretácico inferior, y contienen fósiles de angiospermas que

están entre los más antiguos que se han encontrado en el

hemisferio sur. |

Por esto, son de

gran importancia para entender las características de esas primeras

plantas con flor, así como el papel que desempeñaban en las

comunidades vegetales patagónicas de entonces.

Aun cuando todavía

tenemos mucho por descubrir, ya disponemos de varias piezas que

permiten ir armando el rompecabezas de la evolución temprana de las

plantas con flor en el sur patagónico, tarea que comenzaron los

trabajos pioneros de Sergio Archangelsky y Edgardo Romero.

Con los datos de

que hoy disponemos, pensamos que las primeras angiospermas en

tierras que hoy forman la Patagonia florecieron hace unos 118Ma, en

ambientes acuáticos o cercanos a cuerpos de agua. Más tarde, a lo

largo del Cretácico medio y tardío, entre hace 90 y 66Ma, las

angiospermas dominaron las floras de una gran diversidad de

ambientes. Durante los períodos siguientes –el Paleógeno y el

Neógeno–, se produjo la aparición y radiación de otras dos familias

de angiospermas, las poáceas (pastos o gramíneas) y las asteráceas

(entre ellas las margaritas; véase el artículo ‘La evolución

temprana de las asteráceas’, en este mismo número). A partir de ese

momento, la Tierra comenzó a tener paisajes semejantes a los que

conocemos en la actualidad.

Lecturas Sugeridas

Archangelsky S et

al., 2009, ‘Early angiosperm diversification: Evidence from southern

South America’, Cretaceous Research, 30: 1072-1083.

Doyle JA, 2012,

‘Molecular and fossil evidence on the origin of angiosperms’, Annual

Review of Earth Planetary Sciences, 40: 301-326.

Pramparo MB et al.,

2007, ‘Historia evolutiva de las angiospermas (Cretácico-Paleógeno)

en la Argentina a través de los registros paleoflorísticos’,

Ameghiniana, 11: 157-172.

El tiburón

más grande

de todos los tiempos.

Por Sergio Bogan.

Fundación Azara. Universidad Maimonides. Publicado originalmente en

la Revista Azara, Volumen 2, número 2 (2014). Fragmento de la

publicación original. Imágenes de nuestro archivo.

De Colección. Joyitas de

la Fundación Azara. Dientes del gran

Megalodon. La formación y conservación de colecciones científicas se

encuentra entre los objetivos v la Fundación Azara desde su misma

creación. Actualmente la Fundación alberga miles de ejemplares

geológicos, paleontológicos, biológicos y antropológicos, muchos de

los cuales integraban originalmente las colecciones de grandes

exponentes de la ciencia en la Argentina. Dar a conocer este

importante acervo es una forma de mantener viva la dedicación,

pasión y sabiduría de esos personajes. Día a día, las colecciones de

la Fundación siguen creciendo y son consultadas permanentemente por

nuevos investigadores, para contribuir así, progresivamente, a la

construcción colectiva al condimento científico.

|

Los

restos fósiles han cautivado al hombre desde tiempos muy

remotos. A través de la historia, se dieron distintos tipos

de explicaciones mágico/religiosas para dar cuenta del

origen de tales elementos.

Una de

esas explicaciones, relacionada con los relatos bíblicos,

sostenía que los fósiles de animales extintos correspondían

a criaturas que no habían sobrevivido al diluvio universal.

Con el desarrollo de la ciencia moderna, la historia de la

Tierra fue dejando de ser vista en términos religiosos y su

antigüedad se extendió mucho más de lo que las escrituras

sostenían.

<<<Diente de

Carcharocles megalodon. |

Los fósiles fueron tomando una importancia

trascendental en los gabinetes de los naturalistas y académicos,

quienes se encargaron de su colección y estudio en forma cada vez

más sistemática. La colección paleontológica de la Fundación Azara

posee más de 1.500 restos fósiles, provenientes de distintas

donaciones. Todas las piezas originales se encuentran registradas

ante la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a lo que marca la ley

nacional 25.743.

|

Esta colección es un patrimonio

científico de consulta pública, que le permitirá a las

actuales y futuras generaciones de investigadores acrecentar

el conocimiento sobre la evolución de la vida.

El megalodón o megalodonte

(nombre que significa "diente grande") es una especie

extinta de tiburón que vivió aproximadamente entre 28 y 15

millones de años atrás, durante el Cenozoico.

Científicamente se lo conoce con el nombre de

Carcharocles megalodon y es considerado como uno de

los mayores depredado-res en la historia de los vertebrados.

Los

estudios sugieren que C. megalodon lucía en

vida corno una versión corpulenta del gran tiburón blanco

actual (Carcharodon carcharias), con un tamaño

que rondaba entre los 16 y 20 metros. Los restos fósiles

indican que este tiburón gigante tuvo una distribución muy

amplia alrededor de los mares de todo el mundo. Dado que los

esqueletos de los tiburones están formados casi en su

totalidad por cartílagos, la mayor parte del cuerpo de estos

animales se degrada luego de la muerte.

<<<Ingresion

marina, durante el Mioceno.

|

Solo se preservan fosilizados los dientes, y en

ocasiones, los centros vertebrales. Las mandíbulas de C.

megalodon estaban compuestas por un total de cerca de 276

dientes, dispuestos en cinco hileras. Los dientes de este tiburón

son de forma triangular, robustos, de gran tamaño, con bordes

finamente aserrados, y una amplia banda lingual en la base de la

corona. La fuerza de las mandíbulas de este colosal tiburón puede

apreciarse al ver las profundas marcas de mordidas que presentan

muchos huesos fósiles de ballenas antiguas.

Una curiosidad sobre el megalodonte

Por mucho tiempo, los fósiles de dientes de

megalodonte fueron conocidos en Europa con el nombre de glossopetras

o “piedras lengüeta" y se dudaba mucho de su origen biológico. No

fue sino hasta 1667 que se identificó en forma certera.

El primero en hacerlo fue el naturalista dances Niels

Stensen o Nicolás Steno (1638-1686), quien luego de diseccionar un

tiburón actual, notó la gran similitud que existía entre los dientes

de ese ejemplar y las "piedras lengüeta", y propuso que los

sedimentos que contenían esos restos habían constituido en el pasado

el fondo de un mar habitado por gigantescos tiburones.

La presencia del megalodonte en la Argentina

En la Argentina, el registro fósil de este

mega-tiburón está bien fundado dado que su hallazgo es usual entre

los sedimentos marinos de las mesetas patagónicas así como también

en las barrancas del río Parana.

|

Durante

el mioceno Inferior (aproximadamente 20 millones de años

atrás) el océano atlántico cubrió gran parte de la Patagonia,

en un proceso conocido como transgresión marina “Patagoniense”.

Los

registros fósiles de esta época son abundantes en dientes de

C. megalodon especialmente en la provincia de

Río Negro y en el norte de Chubut, lo que podría estar

indicando que esta especie trataba de evitar las aguas más

frías del sur de Chubut y Santa Cruz.

Imágenes

de archivo. |

Hace 9 millones de años, durante la transgresión

marina denominada del “Paranense” o “Entrerriense", el mar volvió a

inundar una pequeña parte del norte de Patagonia y penetró

fuertemente por la llanura chaco-pampeana cubriendo con sus aguas

gran parte del litoral argentino. Esta ingresión marina dejo tras de

sí, sedimentos que contienen abundantes restos fósiles de

megalodontes en la actual provincia de Entre Ríos, así como también

en el norte de la Patagonia.

Bibliografía

Consultada;

Sergio Bogan.

(2014). El tiburón más grande

de todos las tiempos. Revista Azara.

Fundación Azara. Universidad Maimonides. Publicado originalmente en

la Revista Azara, Volumen 2, número 2.

El origen de los Camélidos

fósiles y actuales de América del Sur.

Por Mariano

Magnussen Saffer, Laboratorio de Paleontología del Museo de Ciencias

Naturales de Miramar, Provincia de Buenos Aires, Republica

Argentina. Fundación Azara. Publicado en Paleo - Revista Argentina

de Paleontología. Ilustraciones de Daniel Boh. marianomagnussen@yahoo.com.ar

Los camélidos son una familia de

mamíferos artiodáctilos. Actualmente representados en América del

Sur, habitando desde las alturas andinas hasta Tierra del Fuego y el

Chaco. De las cuatro especies de camélidos sudamericanos, dos son

domésticas (llama y alpaca) y dos son silvestres (guanacos y

vicuñas). Todas habitan ambientes áridos y altos, y sólo el guanaco

lo hace en zonas a nivel del mar, cuya distribución fue mucho más

amplia en la antigüedad.

Otros camélidos reconocibles están

agrupados en cuatro especies del genero Camelus, conocidos como

camellos, que habitan llanuras secas de África y Asia.

Los camélidos son estrictamente

herbívoros, con largos y delgados cuellos y piernas prolongadas. Se

diferencian de los rumiantes porque su dentición muestra rastros de

incisivos centrales vestigiales en el maxilar superior, y la

presencia de dientes caninos verdaderos, separados de los premolares

|

|

No tienen pezuñas, pero a

cambio tienen dos dedos con uñas en cada pie y almohadillas

plantares. La mayor parte de su peso recae en estas

almohadillas resistentes y fibrosas. En el caso de los

camélidos andinos, tienen la capacidad de utilizarlas para

ganar más agarre en los terrenos rocosos y en las llanuras

aferrarse mejor a terrenos húmedos para poder correr y

alejarse de los depredadores, entre otras características.

<<<Hemiauchena

paradoxa. |

En términos paleontológicos, se

conocen al menos ocho géneros extintos, con formas y tamaños

sorprendentes, y algunos de ellos llegaron a Sudamérica hace unos 3

millones de años antes del presente.

Los Camélidos se originaron en

Norteamérica, continente del cual migraron grupos de animales en

diferentes épocas hacia Eurasia y Sudamérica. Algunos de los

primeros registros fósiles de Camélidos se originan en el Eoceno

medio superior, hace 45 millones de años, con la especie Protylopus

petersoni, con una talla no mayor a los 30 centímetros, llegando a

formas gigantes como Paracamelus gigas, que emigro a Asia por el

estrecho de Behring, diversificándose en las dos especies de

camellos que allí existen actualmente. La diferenciación y

especialización, ha sido el producto de un proceso evolutivo de

millones de años.

Durante el Oligoceno algunos

camélidos primitivos desarrollaron cuellos largos que les permitió

ver sobre los árboles y arbustos, y tenían cuatro dedos bien

diferenciados. Pero en el Mioceno perdieron los dedos laterales,

como forma de adaptación a nuevos ambientes. Los primeros tipos de

camélidos probablemente no tenían joroba y se parecían a las llamas.

Los hallazgos de restos fósiles

muestran que hace aproximadamente 20 millones de años, los camélidos

dominaban las zonas planas de América del Norte. Un estudio

detallado de estos restos permitió clasificarlos en cuatro grupos

con características propias y representadas por los géneros Titanotylopus, Paracamelus, Megatylopus y Hemiauchenia.

|

|

Debido al enfriamiento de

la tierra durante el Mioceno y el Plioceno, las sabanas se

incrementaron y los camélidos sufrieron procesos selectivos

que dieron lugar a adaptaciones a las nuevas condiciones,

como el alargamiento de sus patas, la aparición de coronas

en sus dientes, necesarias para masticar los pastos. A

partir del Plioceno y el Pleistoceno la temperatura empezó a

ser más variada en todo el globo terrestre.

<<<Restos de Hemiauchena paradoxa. Museo de La Plata. |

Para este momento, ocurre la

conexión continental entre América del Norte y América del Sur, con

la formación del Istmo de Panamá, lo que genero el suceso denominado

“El Intercambio Biótico Americano “ (GIBA), cuya consecuencia de

estos cambios fue la llegada de nuevos depredadores a Norte América

y, por otro lado, el hecho de que los camélidos que habían emigrado

se encontraran con depredadores nativos de dichos lugares

(marsupiales del tamaño de un oso o aves del terror), por lo cual,

el mejor mecanismo de defensa fue la huida hacia entornos desérticos

y abiertos.

El registro más primitivo de la

familia Camelidae, corresponde al Plioceno de Barranca los Lobos,

entre las ciudades de Mar del Plata y Miramar (Provincia de Buenos

Aires, Argentina) en la Formación San Andrés (edad Uquiense), y para

el Pleistoceno se hallaban bien diferenciados Hemiauchenia, Paleolama (de

tamaño mayores que los representantes actuales) y Lama.

Uno de los grandes camélidos que

se adaptaron a las condiciones sudamericanas fue Hemiauchenia

paradoxa. Esta especie fue descrita originalmente en el año 1880 por

el paleontólogo y entomólogo francés François Louis Paul Gervais y

el naturalista argentino Florentino Ameghino.

|

|

Su apariencia era

semejante a la de una llama o guanaco contemporáneo, pero su

altura superaba la de un camello viviente de Asia y África,

unos 2,5 metros aproximadamente. Se alimentaba

principalmente del pastoreo y sus restos son muy abundantes.

Poseía miembros robustos, metapodos cortos y mandíbula

mesognatas y bajas.

<<<Acumulación antropica de restos óseos de Lama guanicoe,

en el sitio arqueológico Nutria Mansa 1. Tres mil años de

antigüedad. |

En cambio, Lama guanicoe fue de

menor tamaño y es el guanaco actual, cuyos restos fósiles son

conocidos desde el Pleistoceno por Lama gracilis. Su registro

desaparece hace solo unos siglos atrás, calculados en el siglo XVI y

XVII en la provincia de Buenos Aires donde era muy abundante, pero

con presencia en las regiones de Patagonia, Cuyo y Norte argentino.

Desde la llegada de los primeros

grupos humanos cazadores, se convirtió en una presa muy usual, cuyos

restos óseos son los más comunes entre los grandes mamíferos en

sitios arqueológicos. Uno de ellos fue el sitio Nutria Manza 1

(entre los Partidos de General Alvarado y Lobería). Por lo general,

en todos los casos en que los restos de Lama guanicoe aparecen

acumulados por manipulación antropica, se trata de huesos largos

fracturados, ya que los aborígenes consumían la medula ósea.

En la Provincia de Buenos Aires se

han hallado en la localidad de Pehuen-Co, un sitio paleoicnologico

con numerosas pisadas en las orillas de un pantano ya desaparecido,

como así también en las localidades de Santa Clara del Mar y

Miramar. Estas trazas fósiles son coherentes con la presencia y

antigüedad de estas especies.

|

|

En el sitio arqueológico

Paso Otero 5 en la localidad bonaerense de Necochea, se

recuperaron restos óseos de este gran camélido con evidencia

de que convivió con grupos humanos.

Sus restos se han

colectado en Sudamérica desde Bolivia, hasta el sur de la

Patagonia, incluyendo Chile, Uruguay, y gran parte del resto

de Argentina.

<<<Icnita (huella) de

Lamaichnum

guanicoe, asignable a

Lama. |

Hace unos 10 a 12 mil años atrás,

en la época más fría del Pleistoceno, se extinguieron todos los

camélidos que habitaban en América del Norte, en donde se habían

originado. En América del Sur desaparecen los Hemiauchenia y los Paleolama,

y quedan solamente los camélidos de menor tamaño del género Lama y Vicugna.

Bibliografía Sugerida;

Aguirre, M. L.

1995. Cambios ambientales en la región costera bonaerense durante el

cuaternario tardío, evidencias malacológicas. 4 jornadas geológicas

y geofísicas bonaerense.(Junin), actas 1: 35-45.

AMEGHINO, F. 1888.

Rápidas diagnosis de mamíferos fósiles nuevos de la República

Argentina. Buenos Aires, Obras Completas, 5:471-480.

AMEGHINO, F. 1889.

Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la

República Argentina. Actas de la Academia Nacional de Ciencias de

Córdoba, 6:1-1027.

BERTON, M. (1992).

Dinosaurios y otros animales prehistóricos. Ediciones Lrousse

Argentina S.AI.C.

Björn Kurtén and

Elaine Anderson Pleistocene Mammals of North America (New York: Columbia

University Press, 1980), p. 301.

Bonomo M. y A.

Matarrese 2006 Investigaciones Arqueológicas en la Localidad Nutria

Mansa. En INCUAPA 10 AÑOS: Perspectivas en Arqueología Pampeana

Contemporánea, editado por G. G. Politis. Facultad de Ciencias

Sociales, UNCPBA, Olavarría. En prensa.

Bonomo, M. 2005

Costeando las llanuras. Arqueología del litoral marítimo pampeano.

Sociedad Argentina de Antropología, Colección Tesis Doctorales,

Buenos Aires.

Deraco, M.V.;

Scherer, C.D.; Powell, J.E. (2007) Sobre Hemiauchenia paradoxa del

Pleistoceno del río Dulce, Provincia de Santiago del Estero,

Argentina. Boletim informativo da Sociedade Brasileira de

Paleontologia. pp. 47

Fidalgo, F; Meo

Guzmán, L; Politis, G; Salemme, M. y Tonni E. 1986. Investigaciones

arqueológicas en el sitio 2 de Arroyo Seco (Partido de Tres Arroyos,

provincia de Buenos Aires, Republica Argentina). New Evidence for

the Pleistocene Peopling of the Americas. Center for the Study Of

Early Man. Alan Bryan Ed. Orono Maine.

Likius, Andossa;

Brunet, Michel; Geraads, Denis; Vignaud, Patrick (2003). "The oldest

Camelidae (Mammalia, Artiodactyla) of Africa : new finds from the

Mio-Pliocene boundary, Chad". Bulletin de la Société Géologique de

France. 174 (2): 187–193.

Magnussen Saffer,

Mariano. 2015. Los mamíferos, aves, reptiles y anfibios que

coexistieron con el hombre en el holoceno pampeano. Paleo Revista

Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico. Año XIII. 128:

28-29.

Menegaz, A.N.;

Ortíz Jaureguizar, E. 1995. Los Artiodáctilos. In Evolución

biológica y climática de la región Pampeana durante los últimos

cinco millones de años. Un ensayo de correlación con el Mediterráneo

occidental (Alberdi, M.T.; Leone, G.; Tonni, E.P.; editores). Museo

Nacional de Ciencias Naturales. Consejo Superior de Investigaciones

Científicas, Monografías, p. 311-337. Madrid.

Menegaz, A. N.

(2000). Los camélidos y cérvidos del cuaternario del sector

bonaerense de la región pampeana. Tesis doctoral, Facultad de

Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 214

pp.

NOVAS, F. 2006.

Buenos Aires hace un millón de años. Editorial Siglo XXI, Ciencia

que Ladra. Serie Mayor.

NORIEGA, J.I.;

CARLINI, A.A. & TONNI, E.P. 2001. Vertebrados del Pleistoceno tardío

de la cuenca del arroyo Ensenada (Departamento Diamante, provincia

de Entre Ríos, Argentina). Bioestratigrafía y paleobiogeografía.

Ameghiniana, 38(4), Resúmenes: 38R.

Stidham, Thomas A.;

Zelenkov, Nikita V. (2016). "North American–Asian aquatic bird

dispersal in the Miocene: evidence from a new species of diving duck

(Anseriformes: Anatidae) from North America (Nevada) with affinities

to Mongolian taxa". Alcheringa: An Australasian Journal of

Palaeontology. 41 (2): 222–230.

TONNI, E. 1994. La

historia de un arroyo. Un encuentro con los fósiles. Editorial

Lumen. 24 Páginas. Idioma Español.

TONNI E. Y PASQUALI

R. 1998. Mamíferos Fósiles - Una historia de 65 millones de años.

Edición de los autores. Buenos Aires, Argentina. 79 paginas.

Tonni, E. P. Y

Fidalgo, F. 1982. Geología y Paleontología de los sedimentos del

Pleistoceno en el área de Punta Hermengo (Miramar, prov. Bs. As,

Repub. Argentina); Aspectos paleoclimaticos. Ameghiniana 19 (1-2):

79-108.

Serpientes gigantes en

América del Sur.

Por Ari Iglesias*

y Sebastián Apesteguía+

* Paleontólogo

del INIBIOMA (CONICET-UNCO)

+ Paleontólogo de

Fundación de Historia Natural Félix de Azara (CONICET-CEBBAD).

Publicado en

anbariloche.com.ar

Sin duda alguna,

hoy en día uno de los animales más escalofriantes que existen son

las serpientes. Reptiles raros, alargados, sin patas, cubiertos de

escamas, con una lengua inquieta que se conecta a extraños órganos

sensoriales en el paladar y que se deslizan sobre su vientre “como

una víbora”. Muchas personas son fóbicas a estos curiosos animales,

sin embargo cumplen un rol ecológico muy importante en varios

lugares.

Las serpientes son

el alimento de muchísimas aves, tan hermosas como su propia comida,

y son cazadoras de muchas plagas (como los ratones, cucarachas y

otras serpientes venenosas). Existen hoy casi 3.600 especies de

serpientes, algunas muy venenosas, otras nada venenosas y algunas

muy fuertes, capaces de triturar huesos con la constricción de sus

músculos. Las conocemos como boas.

|

Las boas más grandes

existentes en el planeta son la Pitón de India, con sus 10

metros de largo y 70 cm de diámetro (llegando a ser mucho

más gordas al comerse un buey); y la famosa Anaconda de

Sudamérica, con sus 11 metros de largo y 80 cm de diámetro.

Como suele pasarnos a los paleontólogos, nos asombramos de

estos organismos que hoy viven, pero sabemos que en el

pasado el grupo de las serpientes fue mucho más variado y

nos alucinamos con los hallazgos de los registros fósiles. |

Todo empezó en

Patagonia

En una de sus

vistas por Argentina, el paleontólogo norteamericano George Gaylord

Simpson, halló en 1931 el esqueleto fósil de una serpiente en rocas

de 50 millones de años en la localidad de Cañadón Vaca, al sudeste

de la Provincia de Chubut. Se estimó la longitud de este animal en

hasta 15 metros de largo, y con una cabeza que habría alcanzado unos

70 centímetros de largo, lo que le habría permitido devorar presas

de hasta un metro de diámetro. La denominación para este ofidio fue Madtsoia

bai, que en lengua tehuelche significaría “abuela de Cañadón

Vaca”.

En 1959, el

paleontólogo francés R. Hoffstetter reconoce un fragmento de

mandíbula de un ofidio de gran porte, procedente de la zona de

Gaiman (Chubut), calculando la talla del espécimen entre siete y

ocho metros de largo. Aunque las madtsoidas tenían un aspecto y modo

de vida semejante al de las boas, no eran parte de ese grupo de

serpientes, sino de uno primitivo.

Con el tiempo, se

fueron encontrando varios otros registros fósiles en Patagonia y

América del Sur en general, indicando que estas grandes

constrictoras eran mucho más comunes de lo que se creía. De hecho,

pronto fueron hallados sus restos en otros lugares de lo que

conformaba el supercontinente de Gondwana (como África, la India,

Australia y hasta parte de España). Pero el primer registro fósil,

que le dio el nombre a este gran grupo de tempranas constrictoras,

las Madtsoiidae, ocurrió en Argentina.

Las boas son un

grupo especial de serpientes originadas en Gondwana pero de

distribución actual pantropical. En nuestro país tenemos la curiyú

de hasta 5 metros y la boa arco iris, la de Amaral y la lampalagua,

de hasta 4 metros. En 1901 se describían las primeras serpientes

fósiles de la Patagonia, pero no eran gigantes.

|

Otra gran serpiente con la

totalidad de su esqueleto preservado, incluido el cráneo,

del Cretácico (80 millones de años) de Neuquén y Río Negro

es Dinilysia, que aunque con un tamaño moderado, el fósil

permitió reconocer que el cráneo tenía un grado mayor de

fusión de sus huesos, por lo que estas serpientes

seguramente no podían abrir su boca como para engullir

presas muy grandes como en las serpientes modernas. |

¿Serpientes con

patas?

En el 2006, el

paleontólogo argentino Sebastián Apesteguía, descubre en rocas del

Cretácico (90 millones de años) en la localidad de La Buitrera (Río

Negro), una serpiente de dos metros de largo, que mantiene aún

restos bien formados de patas y caderas. La importancia de ese

hallazgo fue que mostró que las serpientes más antiguas del mundo

vivieron tanto en tierra firme (Najash) como en el océano (Pacyrhachis),

por lo que el origen de este grupo debía ser rastreado mucho antes

que estos fósiles, probablemente hacia el período Jurásico. Pocos

años después, Mike Caldwell (paleontólogo de Canadá) junto con

Sebastián Apesteguía y otros paleontólogos, publicaron las primeras

serpientes jurásicas. Aunque se supone que también tenían patas, los

restos fósiles aún son fragmentarios y no permiten corroborarlo.

Hoy en día, las

boas mantienen vestigios de las patas del reptil que le dio origen,

pero sobresalen apenas como pequeñas uñas en el borde de la cloaca

(ano más poro urinario). Los machos las usan para aferrar a la

hembra durante la cópula.

La pérdida de

miembros y cinturas y el alargamiento del tronco en las serpientes

es un efecto genético sin relación alguna con su utilidad relativa.

De hecho, es un accidente que les ha ocurrido también

independientemente a otros lagartos actuales como: teióideos,

escíncidos, ánguidos y a todos los anfisbénidos. Fantásticos fósiles

de reptiles con patas reducidas se han descrito en el Cretácico de

Brasil (Tetrapodophis) y en Líbano (Eupodophis), aunque no todos se

ligan al origen de las serpientes.

|

De todos modos, todos los

lagartos utilizan movimientos zigzagueantes en su

desplazamiento, con o sin patas, por lo que las serpientes

solo han intensificado este modo serpenteante.

Adicionalmente, las serpientes poseen músculos en las

escamas por lo que, moviendo las grandes escamas cuadradas

de su vientre, pueden desplazarse aun sin zigzaguear:

¡caminan con las escamas! |

La desarticulación

de los huesos de las boas, culebras y otras serpientes modernas del

grupo de las macrostomadas (de boca grande) les permite deformar su

boca y garganta como para expandir los tejidos blandos y de esta

forma engullir presas que no podrían entrar de otra forma, sin

provocar daños. De esta forma, serpientes poco móviles como las boas

comenzaron a ser grandes depredadoras y una vez que comían

permanecían inmóviles por semanas mientras actuaba su lenta

digestión. Esta estrategia biológica les permitió permanecer sin

comer por meses tras engullir solo una gran presa.

¡¡¿Aún más

Grandes?!!

En el 2009 se

descubre en rocas de 60 millones de años (Periodo Paleoceno), en

Colombia, a Titanoboa, una boa gigante cuyas vértebras y huesos de

la cabeza permitieron reconstruir un cuerpo de hasta 14 metros de

largo con una cabeza de 40 cm de largo, por lo que se estima llegó a

pesar más de 1.100 kilos. Si bien de tamaño monstruoso, fue de una

talla bastante similar a los descubiertos en el Sur de Argentina.

Los estudios de los

dientes de Titanoboa dejaron dilucidar que esta gigantesca boa se

habría alimentado de grandes peces, aunque también la fusión de los

huesos de la boca, no habrían permitido una apertura hacia alimentos

de tamaño descomunal.

Esta boa gigante de

Colombia, se halló junto con los restos de un cocodrilo gigante (de

metros de largo). Las condiciones tropicales, húmedas y con

abundante alimento, habrás sido las propicias para permitir a estos

grandes reptiles llegar a esos tamaños tan descomunales.

Similarmente, esas condiciones son las que fueron interpretadas como

predominantes durante la Era Mesozoica, durante la cual se registran

los reptiles más grandes y variados de la historia de la Tierra

(entre ellos los dinosaurios).

|

En 1993,

la paleontóloga argentina Adriana Albino, que para entonces

trabajaba en la Universidad Nacional del Comahue en

Bariloche, describe el hallazgo de una vértebra gigante en

las cercanías de la ciudad de Sarmiento (Chubut), en rocas

de 50 millones de años. Las características de esa vértebra

permitieron reconocer una nueva especie de boa gigante a la

que denominaron Chubutophis. Las dimensiones de la vértebra

corresponden a la boa de mayor tamaño conocida en el mundo

(hasta 18 metros) y por su desarrollo se sabe que aún era

juvenil cuando murió (y se preservó). |

El registro de este

tipo de tamaño de boa en Patagonia y Colombia y la presencia en las

mismas épocas y lugares de grandes cocodrilos, indica que en la

Patagonia imperaban igualmente condiciones de altas temperaturas,

abundante precipitación y libres de heladas (como así también lo

atestigua la flora, conteniendo palmeras y bosques tupidos de gran

altura).

¿Y… las culebras

qué?

Las culebras se

reúnen todas dentro de un mismo grupo dentro de las serpientes,

denominado Colubroidea (que en Argentina están principalmente

representadas por la familia Dipsadidae). Este grupo es uno de los

más numerosos hoy en día, pero su registro fósil es casi

insignificante en el tiempo geológico -como así lo es el del

Hombre-. El grupo de las culebras se registra como fósil desde el

período Oligoceno (hace 30 millones de años), seguidas por las

serpientes de coral, mambas y cobras (Elápidas) conocidas desde el

Mioceno (hace unos 15 millones de años). El hecho de que las dos

terceras partes de las serpientes actuales sean Colubroidea (cerca

de unas 1.950 especies vivientes) demuestra que se encuentran bien

adaptadas a las condiciones climáticas imperantes en el presente

momento (más frío) del Planeta. Los portes de las culebras no son

para nada espectaculares, pero muchas personas de todas formas les

temen. Hoy en día las culebras de climas templados deben hibernar,

condición que seguramente no vivieron sus parientes lejanas del

Mesozoico y comienzos del Terciario.

Icnofosiles

Ordovícicos en espigones y defensas costeras bonaerenses.

Por Mariano Magnussen. Laboratorio de

Paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Miramar, Provincia

de Buenos Aires, República Argentina. Fundación de Historia Natural

Félix De Azara. Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los

Vertebrados (MACN – Conicet).

marianomagnussen@yahoo.com.ar

Publicado como; Magnussen Mariano (2022).

Los rastros fósiles más antiguos de la región

pampeana en rocas cuarciticas. Paleo, Revista Argentina de

Divulgación Paleontológica. Año XV. 158. 47-57.

El Ordovícico es la fragmentación de la escala

temporal geológica que pertenece a la Era Paleozoica, y abarca un

lapso de 600 a 245 millones de años antes del presente, ósea, mucho

anterior a los primeros dinosaurios del Triásico de la Era

Secundaria o Mesozoica.

Durante la primera parte de la Era Paleozoica (Cámbrico,

Ordovícico y Silúrico), el continente sudamericano estaba unido a

África, Antártida, Australia e India formando la masa continental de

Gondwana que estaba separada por el mar del norte de América, Europa

y Asia, que constituían bloques continentales independientes,

ubicados en la franja ecuatorial.

|

|

En este momento, la República Argentina

probablemente haya estado cubierta casi por completo por las

aguas. En el Devónico, América del norte y Europa se unieron en

un único bloque llamado Euroamérica, e iniciaron una lenta

deriva hacia Gondwana, con la cual comenzó a funcionarse en el

Carbonífero.

|

Gondwana en ese momento se encontraba ubicada sobre

el polo de rotación con lo cual una gran parte de las tierras

estaban cubiertas por gruesos mantos de hielo. Durante el

Carbonífero las condiciones climáticas eran muy cálidas y húmedas.

El sustrato estaba permanentemente anegado y abundaban los pantanos.

En el periodo Pérmico, Euroamerica se fusiono

finalmente con Gondwana, formando el supercontinente Pangea. Recién

a fines de esta Era, los anfibios y reptiles que se habían originado

en Euroamerica en el carbonífero, comenzaron a dispersarse hacia

Gondwana.

Las algas verdes eran comunes en el Cámbrico

Superior y en el Ordovícico. Las primeras plantas terrestres

aparecieron en forma de pequeñas plantas no vasculares parecidas

a hepáticas.

Los hongos marinos eran muy abundantes en los mares

del Ordovícico descomponiendo los cadáveres de los animales y otros

desechos. Entre los primeros hongos terrestres podrían haber jugado

un papel fundamental en la colonización de la tierra por las plantas

a través de la simbiosis micorrizal, que hace los nutrientes

minerales disponibles a las células de las plantas.

Se han encontrado hifas de hongos y esporas

fosilizados del Ordovícico de Wisconsin (Estados Unidos) con una

edad de aproximadamente de 460 millones de años, un momento en que

la flora terrestre probablemente constaba sólo de plantas similares

a las briofitas.

|

|

En el sector bonaerense, es muy rico en restos

fósiles en los estratos y sedimentos que componen el subsuelo,

cuya importancia ha sido reconocida en el país y en el

extranjero, y como se sabe están protegidos por una ley

nacional, una ley provincial y ordenanzas municipales. La misma

impide su extracción sin asesoramiento y es obligatorio

entregarlos a algún Museo para su conservación o exhibición, ya

que suelen tener importancia para la ciencia. |

Son más populares los fósiles de mamíferos gigantes

de fines de la Era Terciaria y Cuaternaria, constituidos por la

Megafauna de los últimos 4 millones de años antes del presente, que

se encuentran a lo largo de acantilados costeros o de arroyos.

Pero además de estos, también es posible hallar

restos fósiles en otros sitios particulares, como edificaciones

urbanas o en las rocas de los espigones que se usan para proteger

las playas y acumular arena.

Especialmente en los últimos, debido a su abundancia

y distribución en la costa atlántica bonaerense, podemos observar

con algo paciencia, que hay gran cantidad de marcas de diverso tipo

y tamaño, las cuales corresponden principalmente a marcas o huellas

provocadas por animales que vivieron en el fondo arenoso de

antiquísimas playas y océanos.

La mayoría de estas rocas fueron extraídas de las

canteras de la localidad de Batán y Chapadmalal, cuyos sedimentos

tienen una antigüedad de 480 millones de años (correspondientes al

periodo Ordovícico de la Era Paleozoica) y están formados

principalmente por arena con cuarzo, denominado por los geólogos

Ortocuarcita y popularmente, como “Piedra Mar del Plata”.

En esos antiguos tiempos, aún no existía la vida

animal fuera de los mares, ya que la temperatura del ambiente

terrestre era superior a los 50 grados, he incluso en los polos.

Había un solo océano y comenzaba a separarse el único continente al

que se denominó “Pangea”.

Los seres vivos no eran muy parecidos a los de

ahora, por lo cual hay que imaginarlos según los moldes que dejaron

sus cuerpos, los cuales eran blandos en su mayoría, o las huellas de

sus actividades, tales como rastros, excavaciones, desplazamientos,

entre otros

A este último tipo de fósiles se los denomina

“Icnitas” o “paleoicnitas”, y son las marcas dejadas por los seres

vivos que, en muchos casos, se les ha dado un nombre propio ya que

no siempre es posible determinar qué animal provocó esas huellas en

particular.

En el caso de las Icnitas halladas en estas rocas,

también son denominados como “fósiles problemáticos” ya que si bien,

se les ha dado un nombre definido, no se sabe qué las produjo, o si

son parte de un mismo individuo o de varios, incluso, a veces cuesta

saber si son de origen animal o vegetal.

Si hacemos un recorrido por estos espigones es

posible hallar algunas rocas con marcas de diverso tipo. Las más

significativas y comunes son las que se parecen a pequeñas

herraduras denominadas Herradurichnus y se cree que

corresponderían a las marcas dejadas por los Trilobites, que son los

artrópodos más comunes de esta Era geológica. También se pueden ver

galerías rellenas, que se denominan Scolicia. Estos

seres que las formaron seguramente vivían o se trasladaban por

debajo de la arena. También se pueden apreciar perforaciones

provocadas por gusanos que aparentemente formaban una “U” ya que se

las encuentra por ubicaciones pares.

|

|

Además, se ha podido analizar que, en muchos

casos, y debido a la forma en que se fractura la roca, es

posible observar la dimensión de estas marcas, tanto vertical

como horizontal, o en diversos estados de erosión, antes que

fueran tapadas por otra capa de arena y finalmente endurecidas

por el tiempo, por lo que el estudio de estas evidencias se

complica y engaña al ojo de los expertos.

<<<En rocas cuarciticas

transportadas para defensa costera, se hallan mucho icnofosiles

paleozoicos. |

Otra marca interesante, es la de las ondas de un

fondo marino tranquilo, las cuales se parecen a las actuales, que

podemos observar en cualquier playa, o por cualquier superficie

blanda por donde se desplazó el agua, las que se denominan “ondulitas”.

A los fósiles hallados en estos lugares se los suele

llamar “fósiles urbanos”, y si bien no son muy importantes a nivel

científico ya que no se sabe su origen, ni el nivel estratigráfico

original, pueden servir para que los docentes y guías puedan mostrar

sin grandes riesgos, diversos tipos de fósiles cuyas características

son muy extrañas y pueden ser analizados cómodamente, con solo

acercarse a una de estas construcciones y pasar una interesante

jornada reconociendo marcas e imaginando un mundo tremendamente

distante en el tiempo.

Aparte de encontrar estas antiquísimas evidencias de

fósiles en rocas trasportadas artificialmente para defensas

costeras, espigones y revestimientos de casas y veredas, se las

puede hallar naturalmente en todo el sistema serrano de Tandilia y

Ventania, disminuyendo por debajo de la superficie hacia el Este,

cubiertos por sedimentos más modernos, de origen Cenozoico.

Una curiosidad, es que, en la década de 1920, se

encontró un posible yacimiento de petróleo en las inmediaciones de

lo que hoy es el predio del ferrocarril de Miramar, pero no se pudo

llegar a él, debido a una gruesa capa de roca cuarcitica se

encuentra por debajo de la ciudad a inos 180 metros de profundidad,

y no pudo ser perforada.

|

|

Volviendo a los icnofosiles que hemos observado,

y registrado principalmente en los espigones costeros,

recordamos que estas rocas están formadas por arenas finas y

gruesas de un mar de playas con poca profundidad hace unos 490 a

480 millones de años. Hemos registrado actividades de

Trilobites, como zonas de desplazamiento, madrigueras u apoyo

sobre la superficie. |

Uno de esas marcas se las denomina Rusoficus (Rusophycus)

un paragénero de icnofósiles presente en rocas sedimentarias de

facies marina profunda, marina superficial, fluvial y lacustre. Es

uno de los icnofósiles más representativos de la actividad etológica

de trilobites, que, si bien son realizados por una gran variedad de

organismos, en esta ocasión son fáciles de interpretar.

Las trazas de Rusoficus son característicamente

bilobuladas con simetría bilateral, de pequeño o mediano tamaño, de

altura variable y que pueden ser perfectamente paralelas entre sí o

fusionarse en su zona posterior. Se corresponden con trazas de

reposo al funcionar como cubil o madriguera, de alimentación.

Algunos investigadores incluso han sugerido que pudieran tratarse de

nidos excavados para depositar huevos.

Estos icnofósiles fueron interpretados en un

principio junto a las trazas de Cruziana como fósiles

de vegetales. En 1864 William Dawson publicó un trabajo demostrando

que eran rastros de la actividad excavadora de trilobites.

Posteriormente en 1873 un estudio similar fue dado a conocer por

Alfréd Naforst con más éxito que su predecesor.

Estos fósiles, junto a otros, se han sido

registrados en el Ordovícico temprano (480 millones de años) de la

Cordillera Oriental, en la Puna, en las Sierras Subandinas, en la

Precordillera, y en las sierras de Ventania y Tandilia, en

Argentina, como así también en otros lugares del mundo.

Otro icnofosil de esta antigüedad fue encontrado en

2015 en una roca cuarcitica próxima al muelle de pesca de nuestra

ciudad. Se trata de icnofosiles de Palaficus es probable que estas

marcas se deban a la pista originada por el desplazamiento de

anélidos o gusanos marinos de tamaño grande.

|

|

Este icnofosil se caracteriza por surcos semirellenos de

sutil trazado, flexionados, mostrando a veces giros y superposiciones

sumamente variadas. Antecedentes de estos hallazgos corresponden a la

Estancia La Celina en la provincia de Buenos Aires en 1945. Se

encuentran en sedimentos de arenas cuartiticas de grano fino. El

promedio de medida de estas trazas es de 1 metro de longitud, y entre1 y

2 centímetros de ancho. |

En algunas oportunidades se encuentra asociados a

trazas de otros organismos como Corofides y Tigillites. Además, es

estos icnogeneros citados hay muchos otros, pero recuerden que, al

ser fósiles problemáticos, su interpretación es más compleja, lo

cual no creo necesario ampliar más el tema.

Lo que debemos tener en claro, es que no hemos

encontrado vertebrados, ósea, animales con estructura ósea o

esqueleto, sino más bien, animales de cuerpo blando, que no se han

conservado debidamente, y aunque parezca singular, son marcas de su

actividad.

Seguramente, se preguntarán como se preservaron

durante casi 500 millones de años estas huellas o trazas.

Bien, estos organismos una vez que realizaron

actividades de desplazamiento o fosorial, ósea, por debajo de la

superficie, estas muestras eran cubiertas por capas de arena más

finas y totalmente distintas al sedimento hospedante, formando por

decirlo de una manera práctica, una roca sedimentaria heterogenia.

Al endurecerse durante millones de años, llegaron a nuestros días.

Algunas de ellas se erosionaron y dejaron al descubierto estas

muestras, otras debido a la actividad minera han sido separadas, y

es ahí como las divisamos e interpretamos.

Si bien la mayoría de los organismos experimentaron

grandes radiaciones adaptativas durante este periodo, hacia fines

del mismo se produce la gran primera extinción masiva. La vida

marina experimento una crisis con la extinción gradual de

Trilobites, Fitoplancton, Braquiópodos, Nautiloideos, Briozoos, y

Equidermos. Sin embargo, en los continentes las condiciones

climáticas comenzaban a ser favorables para el desarrollo de vida

más compleja.

|

|

Esas trazas fósiles que se encuentran en nuestra zona, y que

podemos hallar en los espigones, se pudieron comparar con

registros de las islas Malvinas y también de Marruecos; se

trata de huellas que se han hallado en forma exclusiva en

los territorios que pertenecieron a Gondwana, el antiguo

continente que abarcaba Sudamérica, África, Australia, Nueva

Zelanda, isla de Madagascar y Antártida. Es decir, no se han

encontrado huellas similares fuera de ese antiguo

continente. |

Por distintas circunstancias geológicas, los

sedimentos posteriores no se preservaron, debido a los distintos

fenómenos orogénicos. Es por ello, que en nuestra región no hay

sedimentos posteriores, como del Silúrico, Devónico, Carbonífero y

Pérmico de la Era Paleozoica, o del Triásico, Jurásico y Cretácico

de la Era Mezozoica, por esta razón no se han encontrado dinosaurios

en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo, no hay sedimentos del

Paleoceno, Eoceno, Oligoceno y del Mioceno de la Era Terciaria, y

recién afloran en nuestra región, sedimentos del Plioceno,

Pleistoceno y Holoceno, los cuales son geológicamente más modernos,

y no por ello menos interesantes que los anteriores, siendo pruebas

del pasado biológico y geológico de nuestra región en los últimos 4

millones de años.

Estas rocas que vemos a menudo en las defensas

costeras, espigones y revestimiento de construcción, parecen algo

común, Pero para el ojo observador de un geólogo o un paleontólogo,

es una importante muestra de información de la vida del pasado y nos

ayuda a comprender el pasado biológico de nuestro planeta.

Para generar un rápido resumen de lo que hemos

visto, les recuerdo que la Era Paleozoica la tenemos representada en

la provincia de Buenos Aires, en el sistema de Tandilia y Ventania,

en el sector serrano.

En nuestro caso, muchas de estas muestras, los

sedimentos están presentes en afloramientos geológicos naturales, en

el sector noroeste, limitando con el partido de Balcarce, y se lo ha

registrado en el subsuelo miramarense.

En forma artificial se los pueden encontrar en rocas

que conforman los espigones, defensas costeras y revestimientos de

construcción. Las misma, proceden de canteras de roca cuarcitica, en

la zona de Batan y Chapadmalal.

Tienen un origen marino, durante el ordovícico, hace

480 millones de años antes del presente, y contiene una importante

variedad de fósiles problemáticos, ósea, icnofosiles, que son

huellas o marcas de actividad de animales y plantas, que vivían en

mares de poca o prolongada profundidad, en una época en donde a la

vida no existía aun en tierra firme, debido a la alta temperatura

terrestre y el pobre oxígeno.

Estas rocas que vemos normalmente, estas formadas

por capas de arenas finas y gruesas de un antiguo mar, donde hemos

podido colectar y documental fielmente la vida primitiva que quedo

preservada en el tiempo. Así que, la próxima vez que vayas a la

costa bonaerense, recorre los espigones a ver si encuentras un

icnofosil, nosotros, ya tenemos un amplio registro.

Bibliografía sugerida:

Aceñolaza, F.G., 1978. El Paleozoico Inferior de

Argentina según sus trazas fósiles. Ameghiniana 15(1-2), 15- 64.

Buenos Aires.

Aceñolaza, F.G. and Ciguel, H., 1987. Análisis

comparativo entre las formaciones Balcarce (Argentina) y Furnas

(Brasil). 10º Congreso Geológico Argentino, 1: 229-305. Tucumán.

Aceñolaza, F.G. and Baldis, B.A., 1984. The

Ordovician System in South America: Correlation Chart and

Explanatory Notes. International Union of Geological Sciences, Publication

22, 68 pp. Oslo.

Albanesi, G.L., Esteban, S.B. and Barnes, C.R., 1999. Conodontes

del intervalo del límite Cámbrico- Ordovícico en la Formación

Volcancito, Sistema de Famatina, Argentina. Temas Geológico-Mineros

ITGE, 26: 521-526. Madrid.

Borrello, A. 1966b Trazas y cuerpos problemáticos de

la Formación La Tinta, sierras Septentrionales de la provincia de

Buenos Aires. Publicación especial de la Comisión de Investigaciones

Científicas de la provincia de Buenos Aires, Fascículo 5, 1-42, 46

pl. La Plata.

Del Valle, A., 1987b. Nuevas trazas fósiles de la

Formación Balcarce, Paleozoico Inferior de las Sierras

Septentrionales. Su significado cronológico y ambiental. Revista del

Museo de La Plata, Nueva Serie, Sección Paleontología, 9: 19-41. La

Plata.

Mángano, M.G., Buatois, L.A. and Aceñolaza, F.G,

1996a. Icnología de ambientes marinos afectados por volcanismo: la

Formación Suri, Ordovícico del extremo norte de la Sierra de

Narváez, Sistema de Famatina, Argentina. Asociación paleontológica

Argentina, Publicación Especial 4, I ra Reunión Argentina de

Icnología. Abstract: 69-88. Buenos Aires.

Zalba, P.E., Andreis, R.R. and Lorenzo, F.C.,

1982. Consideraciones estratigráficas y paleoambientales de la

secuencia basal Eopaleozoica en la Cuchilla de las Aguilas, Barker,

Argentina. 5to Congreso Latinoamericano de Geología, 2:

389-409, Buenos Aires.

|

Que información deseas encontrar

en Grupo Paleo? |

|

Nuestro sitio Web posee una amplia

y completa información sobre geología, paleontología,

biología y ciencias afines. Antes de realizar una

consulta por e-mail sobre algunos de estos temas,

utilice nuestro buscador interno. Para ello utilice

palabras "claves", y se desplegara una lista de

"coincidencias". En caso de no llegar a satisfacer sus

inquietudes, comuníquese a

grupopaleo@gmail.com

|

|

|

|

|

|

|

| |

|