Equisetum thermale, una planta del Jurasico de

Santa Cruz.

Publicado

en

Paleo.

Revista Argentina de Paleontología. Año

9.

Numero 60. Septiembre de 2011.

En la provincia

de Santa Cruz hallaron fósiles petrificados de una nueva especie

de planta que vivió en zonas geotermales hace 150 millones de

años. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista

científica American Journal of Botany

En la zona

central del Macizo del Deseado, Provincia de Santa Cruz, en

Argentina, un equipo internacional de investigadores encontró un

fósil que pertenece a una especie vegetal que no se conocía y

que vivió en condiciones extremas hace 150 millones de años en

regiones geotermales. Los resultados del trabajo fueron

publicados en la edición de abril de la revista científica

American Journal of Botany.

“El nombre de

la nueva especie fósil, Equisetum thermale,

refleja el lugar donde ha vivido esta planta tan particular. En

el Jurásico, en lo que hoy conocemos como la provincia de Santa

Cruz, existía un ambiente volcánico muy activo, con geysers como

los que vemos hoy en los documentales de Yellowstone, en los

Estados Unidos. En ese mismo ambiente, denominado geotermal,

es donde vivía esta especie de Equisetum”, explicó

a la Agencia CyTA uno de los autores del trabajo, el doctor

Diego Guido, investigador del CONICET y profesor de Geología de

la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

|

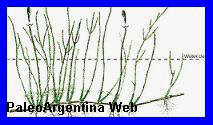

Equisetum thermale pertenece a un grupo de

plantas denominado equisetopsida. En la actualidad está

representado por un único genero Equisetum

que incluye a 15 especies que habitan en distintos

puntos del planeta, explica otra de las autoras del

estudio, la doctora Alba Zamuner, investigadora del

CONICET y profesora de Paleobotánica de la UNLP. “Estas

plantas, también llamadas articuladas, presentan su

tallo diferenciado en nudos –con verticilos de ramas y

hojas reducidas- y entrenudos con costillas marcadas.

|

Se usan

frecuentemente en la medicina herborística por lo que son

populares –con el nombre de cola de caballo- para preparar

tizanas (infusión de la medicina alternativa).

Estas plantas

acumulan mucho sílice en forma natural, y otra de sus

aplicaciones es para pulir plata -por lo que es llamada yerba de

platero-”, indica la investigadora del CONICET. Y agrega: “Este

grupo es sumamente antiguo, sus inicios se remontan a los 380

millones de años en la era Paleozoica.”

Para Zamuner el

hallazgo de Equisetum thermale permite reconocer

que el género actual - Equisetum – tiene

ascendentes de 150 millones de años. “Probablemente es un

organismo que prácticamente no cambió sus atributos principales

en mucho tiempo ya que esta planta, en apariencia algo simple,

ante todo tiene todas las características del género actual.

Pero también da cuenta del éxito biológico y ecológico de estos

vegetales en ambientes extremos. Hoy en día puede verse otras

especies de este género en ambientes similares en Islandia.

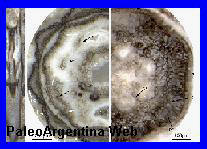

Equisetum thermale crecía en forma tal que producía

‘una pradera’ de miles de individuos uno al lado del otro”,

destaca la experta en Paleobotánica. Y continúa: “Las fuentes

hidrotermales fueron su lugar natural de crecimiento, y éste por

sus condiciones, permitió que casi todos sus órganos y tejidos

se preservaran intactos y conectados entre sí. De este modo

podemos reconocer fácilmente sus hojas y vainas, nudos y

entrenudos, sus raíces, y hasta se puede ver muy frecuentemente

detalles totalmente excepcionales en el registro fósil como

estomas (poros en las hojas), tejido vascular, anatomía de

raíces y hasta sus pelos absorbentes.”

La herramienta secreta de esa planta residió en sus

características fisiológicas que le permitieron vivir en un

medio que naturalmente es muy hostil y mortal, por la altísima

concentración de sílice, arsénico, mercurio y otros metales,

destaca Zamuner. Y prosigue: “Esta planta procesó y precipitó en

su superficie externa gran cantidad de sílice que le otorgó

material constructivo y defensas contra la deshidratación,

impidiendo además su consumo por insectos.” Precisamente la

mineralización de la planta y la incorporación de elementos como

sílice en sus tejidos hicieron posible que el fósil mantuviese

su forma tridimensional a lo largo de millones de años.

|

La

preservación de campos geotermales, como el hallado en

la Provincia de Santa Cruz, en el registro geológico es

rara. “Hay solo dos localidades más antiguas que lo

encontrado en Patagonia: los depósitos paleozoicos de

Escocia y los de Australia. Los ejemplos que estamos

estudiando en la provincia de Santa Cruz representan los

únicos campos geotermales del Mesozoico de todo el

mundo”, subraya Guido. |

De acuerdo con el

investigador de La Plata en los sistemas geotermales se estudian

aspectos geológicos y paleoecológicos, “ya que asociados a este

ambiente tan particular de aguas termales de composiciones y

temperaturas extremas, conviven una serie de bacterias, hongos,

animales y plantas que logran adaptarse a ese medio hostil. De

hecho, estos ambientes son empleados como análogos de las

condiciones extremas donde se habría originado la vida en este y en

otros planetas.” Y concluye: “Esta nueva especie de planta hallada

en Santa Cruz es solo el principio de los estudios realizados en

esta región de la Argentina, que de a poco será un lugar de

referencia mundial para este tipo de ambiente tan particular.”

La investigación

fue realizada por investigadores de las universidades de Cardiff

(Reino Unido), de Auckland (Nueva Zelanda), además del grupo de La

Plata.

Hallan un nuevo sitio con huellas de dinos en

Barreales.

Publicado

en

Paleo.

Revista Argentina de Paleontología. Año

9.

Numero 60. Septiembre de 2011.

Integrantes del

Proyecto Dino hallaron un nuevo sitio con huellas de dinosaurios a

800 metros del centro y sobre la costa del lago Los Barreales. “Las

más representativas son unas de ejemplares carnívoros de unos 60

centímetros de largo. Tienen poderosas garras marcadas en la roca

cretática y son muy gráciles”, explicó el paleontólogo Juan Porfiri

Según los

especialistas, las dimensiones y el grosor de las huellas determinan

en principio que no era un animal robusto y grande sino más bien

esbelto y grácil. “Ahora hay que realizar una serie de estudios para

saber si son conocidas o no. Las huellas tienen su nombre

científico. Si nunca se registraron, podríamos estar en presencia de

una nueva icnoespecie. Por lo que vimos en forma preliminar creemos

que puede ser”, agregó Porfiri. Según indicaron, podría pertenecer a

uno de los grandes carnívoros que se han rescatado en la zona como

el Megaraptor.

|

El hallazgo

fue realizado por Isabel Jorquera y Flavia Coelho, dos

integrantes del equipo que trabajan en la zona de Barreales.

Mientras realizaban una caminata por la zona se encontraron

con las huellas. Lo llamativo es que se trata de un lugar

muy cercano al centro, por lo que los paleontólogos creen

que fueron halladas porque el nivel del lago está muy bajo.

“No es un sitio oculto. Puede ser que por el nivel del agua

nunca se hayan visto. Igual, puede también haber sucedido

que un tiempo atrás estuvieran expuestas por el agua pero

cubiertas con algún tipo de sedimento que impedía verlas”,

indicó Porfiri. |

Los integrantes del

equipo notificaron a los paleontólogos Juan Porfiri y Jorge Calvo.

Los especialistas mapearon el lugar para obtener la mayor

información posible de campo que les permita realizar los estudios

correspondientes. “Tratamos de colocar un par de consolidantes para

que se preserve. Es una zona muy reducida y seguramente si el nivel

del lago llega a subir, van a quedar sumergidas. Por eso queremos

aprovechar para obtener toda la información que se pueda”, indicó

Porfiri.

El hallazgo

implica cerca de diez huellas cruzadas, donde hay una caminata bien

definidia con un dinosaurio carnívoro y otro que se entrecruza. “Lo

bueno es que están bastante cerca del yacimiento donde se

encontraron la mayoría de los fósiles”, dijo Porfiri. “Con este

descubrimiento, la costa Norte de lago Los Barreales ya representa

uno de los sitios más importantes de Sudamérica, con hallazgo de

dinosuarios hervíboros como Futalognkosaurus,

carnívoros como Unenlagia, Megaraptor y

Pamparaptor además de plantas, moluscos, peces, reptiles

voladores, tortugas y cocodrilos. Esto es un momento de la historia

grabado en las rocas de una antigüedad de unos 89 ó 90 millones de

años”, indicaron los científicos.

Los Barreales se

encuentra sobre el kilómetro 65 de la Ruta 51, a poco menos de 100

kilómetros de Neuquén capital y puede ser visitado todo el año.

Pupas de avispas en huevos de dinosaurios en la

Patagonia Argentina.

Publicado

en

Paleo.

Revista Argentina de Paleontología. Año

9.

Numero 60. Septiembre de 2011.

Científicos del

CONICET describen en la revista Paleontology un huevo de dinosaurio,

probablemente saurópodo, en cuyo interior han aparecido varias pupas

de avispa. La espectacular abundancia en huevos de dinosaurio del

Cretácico Superior argentino sigue produciendo hallazgos

espectaculares.

Si antes fueron

embriones de saurópodo que conservaban incluso marcas de piel y

dientes de huevo, ahora nos sorprende con la primera evidencia de

aprovechamiento por parte de organismos carroñeros de los huevos de

dinosaurio. El espécimen en cuestión, recolectado en la Formación

Allen, consiste en un huevo parcialmente conservado que contiene

hasta ocho pupas que han sido identificadas como pertenecientes a

avispas. Y es aquí donde empieza un interesante estudio forense que

nos abre una pequeña ventana al pasado.

|

En primer

lugar, repasemos las evidencias: 1, en sección delgada se

observan restos de la pared de las pupas, que parece ser se

preservó intacta durante el enterramiento. 2, el huevo, que

forma parte de una nidada de cinco, es el único que ha sido

colonizado por las pupas, y no se han encontrado otras pupas

en los alrededores de la nidada. 3, Existen 8 pupas en el

mismo huevo, y algunas incluso se tocan entre sí. La pista

número 1 nos permite sacar una conclusión importante: las

pupas no han sido transportadas. La evidencia de una pared

de seda intacta apoya la hipótesis de que las pupas se

encuentra in situ, ya que esta se habría deteriorado mucho

por pequeño que fuera el transporte: inferencia I: quién

hizo las pupas las hizo en el mismo huevo donde las hemos

encontrado. |

Las pistas

número dos y tres son complementarias. Al no haber evidencias de

pupas en otros huevos ni en los alrededores del nido, se puede

concluir que sólo ese huevo era interesante para los animales que

hicieron las pupas. Aquí se presentan dos posibilidades: el huevo

era más atractivo que los demás para algún tipo de larva que buscaba

ese también para pupar; o un solo insecto puso huevos en el huevo,

quizás porque este contenía alimento suficiente para las crías, y

estas, después de alimentarse, puparon en el huevo que les servía de

casa. En cualquier caso, el huevo resultaba atractivo para las

larvas de avispa. Pero, ¿por qué?

Según los

autores del artículo, no se han encontrado evidencias de avispas que

carroñen huevos. Sin embargo, sí que es frecuente que las larvas de

avispa se alimente de otros insectos o arañas, que a su vez se

nutren de la materia orgánica en descomposición. Así pues, las pupas

de avispa nos muestran una fotografía de la última fase de

aprovechamiento de una fuente de alimento tan rica como puede ser un

huevo de dinosaurio, mostrándonos que los ecosistemas cretácicos

eran tan complejos como los actuales. Tenemos evidencias las trazas

de un depredador que se alimentaba de los insectos que carroñaban

los restos de las trazas de reproducción de los grandes dinosaurios.

Recuperan un cráneo de un Cervidae en el

Pleistoceno de Mar del Sur.

Publicado

en

Paleo.

Revista Argentina de Paleontología. Año

9.

Numero 60. Septiembre de 2011.

El fósil recuperado

en la villa balearía próxima a Miramar corresponde a un primitivo

ciervo, cuya especie aun no fue establecida y que vivió durante el

Pleistoceno, fue encontrada por un lugareño que colabora en el Museo

ubicado en el centro del Vivero Dunicola Florentino Ameghino de

Miramar, donde se resguardan, conservan y exhiben el material

paleontológico del Partido de General Alvarado

El pasado diciembre

del 2010, en la zona de “Rocas Negras”, en la localidad balnearia de

Mar del Sur (Provincia de Buenoa Aires, Argentina), fue hallado

parte del cráneo de un ciervo prehistórico. El hallazgo fue hecho

por Laureano Clavero y anunciado en su Blog “Donde Sopla el Viento”

sobre las rocas que emergen cuando hay marea baja. Estas rocas

pertenecen al Pleistoceno y datan de casi 1 millón de años antes del

presente, cuando estos ciervos pastaban por la llanura pampeana, el

mar estaba retirado casi 100 Km. más adentro del nivel que conocemos

actualmente.

|

|

Es por esta

razón que muchas veces encontramos restos fósiles que salen

del mar con una coloración negra. La pieza fue rescatada por

Laureano Clavero y preparada por el museólogo Daniel Boh del

Museo Municipal Punta Hermengo de Miramar. Actualmente dicha

pieza se encuentra bajo estudio para determinar exactamente

a que tipo de ciervo era y que dimensiones tenía. Otros

hallazgos de la misma especie fueron hallados durante

diferentes campañas realizadas por el museo miramarense a lo

largo de la costa de Mar del Sur y Centinela del Mar.

|

Desde hace décadas

que el Museo Municipal Punta Hermengo viene realizando trabajos de

excavación en la zona rescatando huesos de los grandes mamíferos del

Pleistoceno. Las tareas no son nada fáciles y se requiere de

conocimientos y experiencia para rescatar dichos fósiles, los cuales

se encuentran protegidos por la Ley Nacional 25.743 y la ordenanza

municipal 248/88.

|

La familia

Cervidae ingresó a América del Sur durante el gran

intercambio biótico (límite Plio-Pleistoceno). Este grupo

sufrió una rápida radiación durante el Pleistoceno,

aumentando su diversidad hacia fines del Piso Ensenadense

(Plioceno tardío-Pleistoceno medio, situación que se

manifiesta en la presencia de diversos géneros, tanto

actuales como extintos. Procedentes de la región Pampeana de

donde provienen la gran mayoría de los registros, hallazgos

vinculados en gran parte a las intensas y repetidas

exploraciones paleontológicas, cuyas especies, son

comparables con las faunas de ciervos pleistocénicos de Río

Grande do Sul (Brasil) y de la Formación Sopas (Pleistoceno

superior) del Uruguay. |

Esperemos que este

fósil arroje nuevos datos acerca de nuestra fauna prehistórica y, de

esta manera, saber un poco más de la prehistoria de Mar del Sur

Algunos de las especies de cervidos prehistóricos conocidos en la

región son: Morenelaphus lujanensis, Blastocerus

dichotomus, Epieuryceros, Hippocamelus,

Paraceros y Ozotoceros bezoarticus.

Fuentes:

www.mueodemiramar.com.ar y

www.enelmardelsur.blogspot.com/

Algunos autores todavía confunden bioestratigrafía

con biocronología. La palabra del Dr Eduardo Tonni.

Publicado

en

Paleo.

Revista Argentina de Paleontología. Año

9.

Numero 61. Septiembre de 2011.

Entrevista realizada por Emanuel Pujol. Eduardo Pedro

Tonni, uno de los pilares en los estudios bioestratigráficos del

Cenozoico Sudamericano, recibió a la

Agencia

CTyS en su despacho y dio su

ABC

para el estudio de los restos fósiles y sedimentarios.

¿Qué es una biozona y cómo se llega a determinar?

Hay varias maneras de determinar la antigüedad de los sedimentos.

Desde comienzos del siglo XIX, por lo menos, y hasta hoy, el método

más efectivo, más práctico y más barato para determinar la

antigüedad de los sedimentos son los fósiles.

Ahora bien, dentro de esa determinación de antigüedad a través de

los fósiles, está lo que llamamos unidades bioestratigraficas. Y

biozona, precisamente, es la unidad básica de la bioestratigrafía.

A la biozona la definimos como un paquete sedimentario caracterizado

por un determinado tipo de fósiles o, dicho de otra manera, es un

conjunto de sedimentos caracterizado por fósiles.

¿De qué

manera se determina la antigüedad de una biozona?

En una biozona no interviene concretamente el tiempo. El tiempo se

conoce una vez que determinamos la asociación de fósiles a través

del tiempo, es decir, cuando tenemos una secuencia estratigráfica.

Allí estamos en condiciones de determinar que los fósiles que están

más abajo son más antiguos y, naturalmente, que los que están arriba

son más modernos, siempre que las secuencias no se encuentren

distorsionadas.

De esta forma, se establecen las antigüedades relativas; por

ejemplo, si yo encuentro un fósil, hoy, que a su vez fue encontrado

en otro conjunto sedimentario, ubicado quizás a 200 km, yo puedo

determinar que la edad relativa del sedimento que encuentro hoy es

la misma que la de los sedimentos que contienen los restos

encontrados a 200 km.

¿Cuál

es el aporte de los métodos que se usan actualmente para la

datación?

Mientras que el estudio de los fósiles nos permite establecer

antigüedades relativas, las nuevas tecnologías y los métodos

modernos de datación nos permiten determinar la antigüedad absoluta

de un fósil o de un sedimento. Así es como se puede convertir la

antigüedad relativa en absoluta.

Desde comienzos

del siglo XIX, lo que hacemos los paleontólogos es establecer las

antigüedades relativas a través de los fósiles; en tanto que con las

técnicas modernas se establecen las antigüedades absolutas.

Ahora bien, vale mencionar que el paleomagnetismo, por ejemplo, es

un método que nos proporciona antigüedades relativas, porque no es

en sí mismo de datación. Lo que hacemos, en primera instancia, es

establecer las zonas paleomagnéticas; luego, procedemos a datar los

crones y, a partir de este fechaje, estamos autorizados a mencionar

que tal reversión se produjo en un determinado momento.

¿Considera pertinente que todavía se discuta al Piso Bonaerense como

unidad?

Yo creo que no hay demasiada discusión sobre este tema. No porque

crea que lo que uno plantea es una verdad absoluta, revelada, sino

porque hay una secuencia de biozonas, a partir de una secuencia

estratigráfica definida.

Por decir, tenemos superpuestas varias unidades estratigráficas con

sus respectivos fósiles característicos, y en función de ello

podemos determinar los distintos pisos y edades. Un piso es un

conjunto de rocas depositado en un tiempo, el cual se determina a

partir de los fósiles y de los fechados.

Usted

suele remarcar la importancia del campo.

Es que el trabajo de campo es fundamental para establecer una

cronología basada en bioestratigrafía. Otro comentario técnico que

debo hacer es que hay dos maneras de usar los fósiles para

determinar el tiempo: una es la bioestratigrafía, que es la que

usamos nosotros y se basa en determinar la secuencia de rocas con un

conjunto de fósiles que caracterizan a cada una de ellas; la otra es

la biocronología, que es la metodología que se usaba hasta ahora y

todavía algunos siguen usando. Esta consiste en recoger una cantidad

de fósiles, estudiarlas y decir: ‘Este animal tiene características

evolutivas más primitivas que este otro, por lo cual fue anterior’.

|

Lamentablemente, algunos autores todavía confunden

biocronología y bioestratigrafía, aunque conceptualmente no

tienen nada que ver. La biocronología se utilizó,

básicamente, cuando no habían secuencias bioestratigráficas

completas. Supongamos que tenemos dos fósiles en distintas

ubicaciones y sin una secuencia vertical completa que me

permita establecer cuál es más moderno. Entonces, se observa

el grado evolutivo; pero, aclaro, esto queda en el plano de

la hipótesis. Luego, preciso de una bioestratigrafía que la

corrobore o la refute. |

En síntesis, la

bioestratigrafía permite poner a prueba las hipótesis

biocronológicas, pero no a la inversa.

¿Es

posible establecer hipótesis biocronológicas en períodos acotados,

por

decir,

entre el piso Lujanense y el piso Platense?

La biocronología siempre existe. De hecho, las ‘Edades mamífero’

son, en cierta medida, secuencias biocronológicas que se pueden

determinar con facilidad, en caso de disponer de buenas colecciones

de fósiles. Lo que he dicho, es muy sintético, pero, básicamente, es

así.

El eje está en el reconocimiento conceptual de dos formas de usar

los fósiles para establecer cronología. Una, la biocronología, la

cual es hipotética y precisa su refutación o evidencia a partir de

la determinación bioestratigráfica. De allí que el trabajo de campo

siga siendo fundamental.

Eduardo

Tonni es el jefe de la División Paleontología de Vertebrados del

Museo de La Plata y es un referente mundial en el estudio de la

paleontología del Cuaternario y de

la

paleoclimatología durante el Pleistoceno y el Holoceno

Nuevo

reconocimiento para Eduardo Tonni.

Grupo Paleo. Por

medio de su director, saludo atentamente y felicita al Dr Eduardo

Tonni, que a través de la propuesta del

Consejo Profesional de Ciencias

Naturales de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Eduardo

Pedro Tonni ha sido distinguido, con los reconocimientos a la

Distinción y a la Trayectoria respectivamente, en el marco de lo

establecido por Resolución de la Honorable Cámara de Senadores de la

Provincia de Buenos Aires.

Fuente: TCyS.

Vea el video de esta nota en el Canal del Grupo Paleo en

Youtube.

Científicos argentinos develaron a qué velocidad

caminaban los titanosaurios.

Publicado

en

Paleo.

Revista Argentina de Paleontología. Año

9.

Numero 61. Septiembre de 2011.

Investigadores

del CONICET determinaron a qué velocidad marchaban estos grandes

dinosaurios herbívoros de cuello largo que se extinguieron hace

65 millones de años, a partir del estudio de más de 300 huellas

que formarán parte de un nuevo parque destinado al turismo

paleontológico.

El doctor

Bernardo González Riga, a cargo de esta investigación, comentó a

la

Agencia CTyS que “la gran cantidad de huellas de

titanosaurios encontradas durante las campañas permitió estimar

con precisión a qué velocidad de desplazaban estos inmensos

herbívoros, los cuales dominaron la fauna del sur de Mendoza

entre los 86 a 65 millones de años antes del presente”.

En el

Facundo, Faustino Sarmiento describe su asombro ante las

cualidades de los rastreadores para “seguir las huellas de un

animal, distinguirlas de entre mil; conocer si va despacio o

ligero, suelto o tirado, cargado o de vacío”. Esta ciencia

casera y popular, que era común entre los gauchos, sorprendía al

padre de la educación, quien seguramente quedaría fascinado ante

la posibilidad que provee la icnología para analizar, en este

caso, pisadas de titanosaurios realizadas hace unos 70 millones

de años y con ellas develar a qué velocidad se desplazaban estos

dinosaurios cuadrúpedos e, incluso, describir algunos de sus

hábitos de conducta.

|

Las

aproximadamente 300 huellas que fueron examinadas

pertenecían a individuos que medían entre 12 y 13 metros

de longitud. El especialista González Riga señaló que “a

paso normal, los saurópodos analizados marchaban entre

4,6 a 4,9 kilómetros por hora, que es una velocidad

semejante a la que camina una persona”.“Seguramente,

podían alcanzar mayores velocidades si se asustaban, por

ejemplo, pero es poco probable que pudieran correr”,

agregó el especialista, Jefe del Departamento de

Paleontología del Instituto Argentino de Nivología,

Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CRICyT-CONICET). |

Se sabe poco

sobre la locomoción de los dinosaurios, porque encontrar huellas

que se hayan conservado durante millones de años es mucho más

difícil que hacer excavaciones y descubrir restos fósiles. Por

su parte, los investigadores del IANIGLA se centran tanto en la

búsqueda de huesos como en la icnología, que es la ciencia que

se dedica al análisis de las huellas.

A partir de dichos índices, estos rastreadores de dinosaurios

pueden establecer aproximaciones y precisiones sobre la forma en

que se desplazaban, es decir, qué tipo de paso tenían, como así

también señalar la velocidad a la que se transportaban en

kilómetros por hora.

Asimismo, en las huellas de Titanopodus

encontradas al sur de Mendoza se observan algunos de sus

hábitos, como lo es su condición de animales gregarios, que se

movilizaban en manadas o grupos.

González Riga mencionó la metodología que aplicaron para

determinar la velocidad del desplazamiento de estos

titanosaurios: “Teniendo una serie de huellas, relacionamos el

tamaño de la pisada con la altura de la cintura al suelo y la

longitud de la zancada, que es la distancia que hay entre huella

y huella realizada por la misma extremidad, siendo que los

titanosaurios eran cuadrúpedos”.

|

Estas fórmulas experimentales se logran a partir del

análisis de la locomoción de los animales actuales,

especialmente cuadrúpedos, como los elefantes. Con estos

datos, se puede determinar con cierta precisión la

velocidad a la que se estaban desplazando estos

dinosaurios hace millones de años. |

Vale mencionar

que a partir del estudio de las huellas nunca se puede

determinar la especie exacta que las produjo. A pesar de esta

limitación, González Riga aseguró que “se pueden hacer

aproximaciones a nivel de familia o de grupos; y, en este caso,

tenemos la ventaja de que contamos con huellas y con fósiles

cercanos a sus productores, porque en Neuquén, a 250 kilómetros

de donde tenemos las huellas, encontramos animales de la misma

época y prácticamente del mismo tamaño”.

El Jefe del Departamento de Paleontología del IANIGLA ha

encabezado el hallazgo de seis nuevas especies de titanosaurios

en los últimos años, dos de ellas encontradas en Mendoza -el

Mendozasaurus neguyelap y el

Malargüesaurus florenciae- y cuatro en Neuquén

-el

Ligabuesaursus leanzai, el

Rinconsaurus caudamirus, el

Muyelensaurus pecheni y el Futalognkosaurus

dukei-. “Permanentemente, hacemos expediciones,

excavaciones y colectamos más materiales, que corresponden a

otras y nuevas especies, en ambas provincias. Sin embargo,

nuestro objetivo no consiste únicamente en descubrir nuevas

especies, sino en contestar preguntas científicas vinculadas el

modo de vida de estos animales”, aseguró.

Se sabe muy poco

sobre la locomoción de los dinosaurios en general y, como los

titanosaurios eran muy grandes, puesto que algunos de ellos llegaban

a pesar 80 toneladas, es todo un desafío poder explicar las

estructuras anatómicas y fisiológicas que le permitían a esos

animales moverse y sobrevivir. En este sentido, fue de gran

importancia que el grupo de paleontología del IANIGLA hallara

centenas de huellas en Mendoza, como así también falanges y garras

en diversas campañas.

El doctor González Riga mencionó que no es apropiado dar la

ubicación precisa de estas aproximadamente 300 huellas de

titanosaurios, preservadas en rocas de la Formación Loncoche, al

norte de Malargüe, hasta que se finalice de construir el Parque

Cretácico Huellas de Dinosaurios, en un sitio de 14km2 que podrá ser

visitado por quienes realizan turismo paleontológico.

Este sector tendrá guardaparques, un centro de interpretación y

senderos, a partir de un convenio firmado por la provincia de

Mendoza, la municipalidad de Malagüe y el CONICET, en tanto que las

tareas de asesoramiento para la preservación de las huellas está a

cargo del equipo del IANIGLA.

Agencia CTyS (Emanuel Pujol) – Vea el video de esta nota en el Canal

del Grupo Paleo en Youtube.

Encuentran restos de Gliptodonte en zona rural de

Ceres.

Publicado

en

Paleo.

Revista Argentina de Paleontología. Año

9.

Numero 61. Septiembre de 2011.

En un canal

artificial de un campo ubicado a unos 25 kms al norte de Ceres

aparecieron restos fósiles que podrían ser de un Gliptodonte.

La Municipalidad de

Ceres dispuso comprobar el hallazgo y se pudo establecer que el

caparazón mide 70 cms por 1 mts. y está semicubierto de tierra. Sólo

se sacó un pequeño pedazo para que algún especialista lo estudie. La

parte que se puede ver está en muy buen estado y se presenta como

petrificado.

|

El canal

tiene una profundidad de 4 metros aproximadamente. Ahora se

dará intervención a la provincia para que envíe algún

especialista y poder desenterrarlo, por lo que van a tomar

contacto con el Museo Ameghino de Santa Fe y con la gente de

San Guillermo que desenterró un gliptodonte en la zona de

Col. Rosa, culminó Figueroa. |

Este animal,

relacionado con los actuales armadillos, era nativo de América. El

gliptodonte medía cerca de 3 m y pesaba cerca de 1,4 t, siendo

equivalente en forma y tamaño a un Volkswagen Escarabajo. Era

herbívoro y, por su constitución, se supone que no fue muy ágil. Su

defensa contra los depredadores se basaba en su caparazón rígido.

Las diferentes especies se distinguen por los patrones y tipos de

caparazones

Durante milenios,

muchos de esos caparazones permanecieron vacíos a lo largo de las

planicies de Uruguay, Río Grande del Sur y de Argentina,

probablemente sirviendo de refugio para los humanos primitivos de la

región Se extinguió hace aproximadamente entre 10.000 y 8.500 años

producto de su ineficacia adaptativa.

Descubren en Argentina los macrofósiles más antiguos

de eucalipto de un subgénero de Symphyomyrtus.

Publicado

en

Paleo.

Revista Argentina de Paleontología. Año

9.

Numero 61. Septiembre de 2011.

Se ha logrado

determinar que unos fósiles de hojas, flores, frutos y brotes,

descubiertos en la Patagonia argentina, son de eucalipto, y datan de

hace 51,9 millones de años. La identificación de estos fósiles los

convierte en los macrofósiles de eucalipto más antiguos validados

científicamente, y los únicos reconocidos de manera concluyente como

nativos de un territorio de fuera de Australasia.

Un equipo de investigadores identificó los fósiles como

pertenecientes a un subgénero de eucalipto, el Symphyomyrtus,

y esto también demuestra que dicho subgénero es más antiguo de lo

que se pensaba hasta ahora.

|

Los

investigadores identificaron un conjunto de estructuras

características del género Eucalyptus en la

morfología (forma) de las huellas encontradas en distintos

fósiles.

Algunas

características básicas incluyen hojas largas y delgadas con

bordes suaves, puntos en las hojas que revelan glándulas

oleaginosas, y cicatrices en los frutos derivadas del

desprendimiento de pétalos y sépalos. |

La historia evolutiva del eucalipto, que, por lo que se sabe, es

originario de Australia, y la de otros árboles evolutivamente

emparentados con él, no ha sido muy bien documentada por el registro

fósil. Sin embargo, el eucalipto y sus parientes están presentes en

muchos otros lugares del mundo debido a la acción humana. Los

fósiles fueron encontrados en un lugar llamado Laguna del Hunco, en

la provincia argentina del Chubut, en la Patagonia.

Aunque un grupo de

geólogos que se dedicaban a exploraciones petroleras ya descubrieron

fósiles en este sitio en 1932, un equipo de investigadores de

Argentina y Estados Unidos, incluyendo a María A. Gandolfo y

Elizabeth Hermsen, de la Universidad de Cornell, recogió fósiles

importantes en 2009, entre los que figuran frutos, estructuras de

las ramas en las que se sustentaban los frutos, tres brotes de

flores y una flor.

En el meticuloso análisis realizado tras el hallazgo, han

participado también especialistas de la Universidad Estatal de

Pensilvania, el Museo de la Naturaleza y la Ciencia en Denver, la

Universidad de Buenos Aires y el Museo Paleontológico E. Feruglio de

Argentina.

Encuentran huellas de

Scelidotherium en las playas

de Monte Hermoso y Fósiles en Miramar.

Publicado

en

Paleo. Año

5.

Numero 24. Marzo de 2007.

Son nueve

pisadas, de entre 60 y 70 centímetros. Serían de un "Scelidotherium",

un animal herbívoro que habitó la zona hace unos 15 mil años, medía

casi tres metros de largo y pesaba cerca de 600 kilos.

Las huellas de un

animal prehistórico -de casi 3 metros de largo y 600 kilos de peso-,

que pertenecerían a un Scelidotherium, fueron halladas

este fin de semana sobre la Costa atlántica, cerca del balneario

bonaerense de Monte Hermoso.

|

|

"Las

pisadas son nueve en total, miden entre 60 y 70 centímetros

y fueron halladas a 5 kilómetros hacia el oeste de Monte

Hermoso", reveló el director del Museo de Ciencias Naturales

de esa ciudad balnearia, Vicente Di Martino.

Las huellas

fueron avistadas por el propio Di Martino y Natalia Sánchez,

integrante de esa institución que se dedica desde hace años

al hallazgo y conservación de fósiles en Monte Hermoso.

"Estábamos

recorriendo la playa, y como la acción del mar dejó al

descubierto una buena cantidad de arena, debajo de unas

lentes de tosca a la vista aparecieron las pisadas gigantes,

de lo que suponemos sería un Scelidotherium, un animal

autóctono de América del Sur", detalló Di Martino.

|

"Estamos hablando

de un animal herbívoro que habitó esta zona hace unos 15 mil años,

medía casi 3 metros de largo, era petiso, pesaba unos 600 kilos y

tenía el cráneo fino y muy alargado", explicó.

El director del museo agregó además que en toda esa zona de la costa

bonaerense "existen huellas humanas de unos 7 mil años de

antigüedad".

Fuentes;

Grupo Clarín y PaleoArgentina Web.

Recuperan restos

mandibulares de Scelidotherium en Miramar.

Publicado

en

Paleo. Año

5.

Numero 24. Marzo de 2007.

Recientemente y

gracias al aviso del Sr: Daniel Flores, un permanente turista

veraniego de Miramar, identifico restos fósiles de considerable

dimensión en la zona del Bosque del Vivero Dunicola Florentino

Ameghino de la ciudad.

|

|

Al presentarse

personal del Museo Municipal Punta Hermengo de Miramar, se pudo

recuperar una mandíbula de Scelidoterio (Scelidotherium

leptocephalum) con algunas piezas dentarias. Durante la

tarea de exploración y a escasos cien metros se pudo identificar

otro resto de mandíbula fosilizada de otro ejemplar de la misma

especie pero de mayores dimensiones. |

Agradecemos por

este medio el correcto proceder de nuestro visitante quien con su

actitud ha colaborado a preservar nuestro patrimonio cultural y ha

cumplimentado lo reglamentado en la Ley Nacional de Preservación del

Patrimonio Histórico Nº 25.743 y la Ordenanza local. Las tareas de

recuperación estuvieron a cargo del museólogo Daniel Boh y las

piezas pasaran a engrosar el patrimonio del museo.

Fuente:

Dirección del Museo de Ciencias Naturales Punta Hermengo de Miramar.

www.museodemiramar.com.ar

|