|

IMPORTANTE: Algunas de las imágenes

que acompañan a las presentes noticias son ilustrativas. Las

imágenes originales se encuentran publicadas en Paleo, Revista

Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico del Grupo

Paleo Contenidos ©.

Aviso Legal sobre el origen de imágenes. |

Identifican en Santa Cruz maderas

petrificadas de 118 millones de años.

Publicado

en

Paleo.

Año 10. Numero 81. Diciembre de 2012.

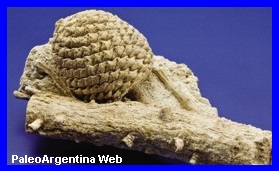

Restos de maderas petrificadas de la era

Mesozoica, también conocida como la “era de los

dinosaurios”, fueron identificados a 150

kilómetros al oeste de Puerto San Julián, en la

provincia de Santa Cruz (Argentina). El hallazgo

fue publicado en los Anales de la Academia

Brasileña de Ciencias y aumenta el conocimiento

sobre la vegetación en el período en el que

aparecieron y se diversificaron las plantas con

flores.

Uno de los autores principales del estudio, el

doctor Ezequiel Vera, investigador del CONICET y

docente de Paleontología de la UBA, señaló que

lograron identificar dos especies diferentes.

Una de ellas posee una anatomía comparable a la

de los ejemplares de la familia de coníferas

Cheirolepidiaceae, ya extinta (aunque los

actuales cipreses de la Cordillera, especies

autóctonas que se extienden en el sur de

Argentina y Chile, guardan algunas semejanzas

con sus miembros).

|

|

La otra especie, en tanto, pertenece a

la familia Araucariaceae, que incluye al

pino Paraná y al pehuén. “Este grupo de

plantas fue muy abundante en la era

Mesozoica”, precisó Vera a la Agencia

CyTA.

Las maderas halladas son del Cretácico

Inferior, hace 118 millones de años, por

lo que resultan ser más recientes que

los ejemplares del cercano Monumento

Natural Bosque Petrificado de Jaramillo,

que tienen entre 157 y 162 millones de

años. |

Según los científicos, el estudio de la flora

que existía en ese período ayuda a comprender

las condiciones que permitieron el surgimiento y

la rápida diversificación de las plantas con

flores. Nuestro trabajo “es un grano de arena”

para entender ese proceso evolutivo, graficó

Vera.

En la investigación, financiada por el CONICET y

la Agencia Nacional de Promoción Científica y

Tecnológica, también participaron los doctores

Silvia Césari, Oscar Limarino, Magdalena Llorens,

Mauro Passalia y Valeria Perez Loinaze.

(Fuente: Agencia CyTA-Instituto Leloir)

El extraño mamífero Necrolestes

sobrevivió a los dinosaurios.

Publicado

en

Paleo.

Año 10. Numero 81. Diciembre de 2012.

Un animal extraño, con aspecto de topo, hocico

vuelto hacia arriba y grandes extremidades para

excavar, ha desconcertado a los paleontólogos

desde hace 121 años. Se trata del

Necrolestes patagonensis (Ameghino,

1894) de América del Sur, cuyo nombre se traduce

como

«ladrón de tumbas» o

«ladrón de muertos», en

referencia a su estilo de vida bajo tierra, y

cuya situación en el árbol evolutivo de los

mamíferos no acababa de ser aclarada.

Para los científicos, tener sus fósiles entre

las manos era como tener un puzzle que no

encajaba. Ahora, un equipo internacional de

investigadores ha resuelto el misterio gracias a

la perseverancia científica, un descubrimiento

fósil reciente, y el análisis anatómico

comparado. Los científicos han colocado

correctamente al extraño Necrolestes, de

16 millones de años de antigüedad,

en su linaje evolutivo. Y resulta que estas

criaturas

perduraron en el mundo 45 millones de años más

de que se creía hasta ahora,

demostrando que sobrevivieron a la extinción

que marcó el final de la era de los Dinosaurios

hace 65 millones de años. Este es un ejemplo del

efecto Lázaro, en el que se encuentra un grupo

de organismos que ha sobrevivido más tiempo del

que se pensaba originalmente.

|

Desde su descubrimiento en la Patagonia

en 1891, el Necrolestes ha sido un

enigma. «Es uno de esos animales que en

los libros de texto aparecen con una

imagen y una nota que dice 'no sabemos

lo que es'», apunta John Wible, del

Museo Carnegie de Historia Natural y

coautor del artículo que publica la

revista Proceedings de la Academia

Nacional de Ciencias de EE.UU. A pesar

de estar excelentemente conservados, los

fósiles del misterioso animal han pasado

de una institución a otra y de

investigador a investigador sin que la

comunidad científica se pusiera de

acuerdo. |

Hace tan solo unos años, el Necrolestes todavía

no podía ser clasificado definitivamente en un

grupo de mamíferos. En 2008, el estudio de la

zona de los oídos llevó a la hipótesis de que

era un marsupial. Esta clasificación intrigó a

un colega de Wible, el coautor del actual

artículo, Guillermo Rougier, de la Universidad

de Louisville, Kentucky. Como especialista en

mamíferos sudamericanos, Rougier no estaba

convencido de que la identificación marsupial

fuera exacta, y se embarcó en su propio intento

de hacer una clasificación.

Rougier descubrió algunas características de la

anatomía del cráneo del animal que habían pasado

previamente inadvertidas y llegó a la conclusión

de que el Necrolestes no pertenecía a ninguno de

los linajes marsupiales o placentarios a los que

había sido históricamente vinculado. Era otra

cosa.

Su primo el Cronopio

Parte del enigma del Necrolestes han sido

siempre sus características anatómicas, que

nunca parecían ajustarse a ninguna clasificación

individual. Basándose en su

hocico decididamente vuelto hacia arriba, la

estructura del cuerpo robusto, huesos cortos y

pierna ancha, se cree que era un

animal acostumbrado a excavar y construir

túneles. El húmero de «ladrón de tumbas» es más

amplio que cualquier otro mamífero cavador, lo

que indica que

se especializó en meterse bajo la tierra, tal

vez más que cualquier otro mamífero conocido.

Los dientes triangulares simples les servían

para alimentarse de invertebrados subterráneos.

En 2011, el hallazgo de un mamífero llamado

Cronopio fue la clave que aclaró el misterio.

Descubierto por Rougier en América del Sur, el

Cronopio pertenece a los Meridiolestida, un

grupo poco conocido de mamíferos extintos

encontrados en el Paleoceno y Cretácico Tardío

temprano (de cien a 60 millones de años). Las

similitudes notables con el Necrolestes

demostraron de manera concluyente que éste no

era ni un marsupial ni un mamífero placentario.

De hecho, fue

el último miembro del linaje de los

Meridiolestida.

Implicaciones evolutivas

La extinción masiva de los dinosaurios acabó

también con miles de especies. Los científicos

pensaban que estaban incluidos en la devastación

los Meridiolestida, el grupo de mamíferos al que

pertenecen el Cronopio y el Necrolestes, pero no

fue así.

Antes de la identificación concluyente del

Necrolestes, se creía que solo un miembro de los

Meridiolestida sobrevivió a la extinción, pero

esa especie se extinguió poco después, a

principios de la Era Terciaria (hace de 65 a 1,8

millones de años). El Necrolestes, por tanto, es

el único miembro de un grupo supuestamente

extinto. «Es el supremo efecto Lázaro -comenta

Wible-, ¿cómo pudo este animal sobrevivir tanto

tiempo sin que nadie lo supiera?».

|

Los investigadores creen que la gran

capacidad de los Necrolestes para crear

madrigueras es exactamente lo que les ha

permitido sobrevivir 45 millones de años

más que sus parientes. «No hay ningún

otro mamífero en el Terciario de América

del Sur que se acerque a su capacidad

para excavar túneles y vivir en el

suelo», explica Wible. Se conocen pocos

fósiles, por lo que los investigadores

creen que era una especie rara y

solitaria. «En cierto modo,

recuerda a la vida de los ornitorrincos

actuales. |

No hay muchos de ellos, se encuentran solo en

Australia, y viven en un nicho específico entre

los modernos mamíferos, al igual que el

Necrolestes era un linaje aislado que solo se

encontraba en América del Sur, con muy pocos

individuos», dice Rougier.

La supervivencia del

Necrolestes durante 45 millones

de años más de lo que se creía pone el cuestión

lo que sabemos sobre los efectos de la extinción

del Cretácico Superior en América del Sur, y

muestra cómo el pensamiento científico está en

constante cambio sobre nuevas pruebas.

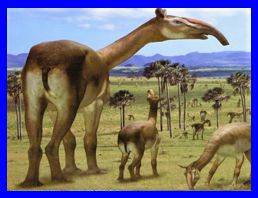

Aerotitán sudamericanus, el

pterosaurio que sobrevoló la Patagonia.

Publicado

en

Paleo.

Año 10. Numero 81. Diciembre de 2012.

Un pterosaurio que habitó Río Negro hace 65

millones de años fue presentado en sociedad en

el Museo Patagónico de Ciencias Naturales. Los

restos constituyen el primer hallazgo en

Sudamérica de un reptil volador del Cretácico,

la última de las eras de los dinosaurios.

El pterosaurio ha sido apodado como

Aerotitán sudamericanus según su nombre en

latín, "titán del aire Sudamericano"

El animal sobrevoló los cielos de una Patagonia

bastante alejada de lo que hoy conocemos. El

ambiente era cálido y estaba cubierto por un mar

poco profundo que se extendía hasta las

proximidades de la cordillera de los Andes. El

continente sudamericano ya se había separado de

África, había un Océano Atlántico más estrecho y

la península antártica estaba mucho mas cerca.

|

Tenía 10 metros de envergadura y era

carnívoro. Fue descubierto en diciembre

2010 durante una campaña

argentino-sueca. El trabajo científico

acaba de publicarse en la revista

norteamericana Journal of Vertebrate

Paleontology, siendo sus autores:

Fernando E. Novas, Martin Kundrat,

Federico Agnolin, Martin Ezcurra, Per

Ahlberg, Marcelo Isasi, Alberto

Arriagada y Pablo Chafrat.

De acuerdo con la investigación,

publicada en el

Journal

of Vertebrate Paleontology,

se trataría del único pterosaurio de la

familia Azhdarchidae que fue descubierto

en la región. Los azhdárquidos incluyen

algunos de los reptiles alados más

grandes que se encontraron al momento, y

dominaron los cielos hasta la extinción

de los dinosaurios. |

“Este hallazgo es único en su tipo porque son

los primeros restos de pterosaurios de todo el

continente sudamericano correspondientes a fines

de la Era Mesozoica”, explica Fernando Novas,

investigador independiente del CONICET en el

Museo Argentino de Ciencias naturales (MACN-CONICET)

y uno de los autores del trabajo.

En diciembre de 2010 un grupo de paleontólogos

de Argentina y Suecia desenterraron los fósiles

del

Aerotitan en un yacimiento de la

provincia de Río Negro. A pesar de que sólo

encontraron un pico y fragmentos de huesos de

las alas, por sus características pudieron

determinar que se trataba de un ejemplar de 6

metros de largo de ala a ala y con un hocico

largo y delgado, similar al de una cigüeña.

|

|

“El interior de los huesos preservan

trabéculas óseas delgadas, típicas de

los pterosaurios”, analiza Novas, “que

les conferían fortaleza estructural pero

les permitían ser lo suficientemente

livianos para suspender sus cuerpos en

el aire con unos pocos aleteos”. |

Según el paleontólogo, esto permite demostrar

que ‘enormes pterosaurios’ sobrevolaron los

mares tropicales de la Patagonia a finales del

Mesozoico. “Este descubrimiento nos alienta a

proseguir explorando esta región de Río Negro,

que podría aportar datos de enorme interés para

develar el porqué de la desaparición de los

grandes reptiles hace 65 millones de años”.

Hallan en la Antartida

Argentina un Sphenisciforme gigante del

Eoceno.

Publicado

en

Paleo.

Año 10. Numero 81. Diciembre de 2012.

Todo un súperpingüino. Es el más alto y

corpulento que han encontrado hasta ahora.

Paleontólogos argentinos descubrieron en la

Antártida restos fósiles de un ejemplar de

dos metros de altura, el más grande del que

se tiene noticias.

La paleontóloga Carolina Acosta,

investigadora del Museo de La Plata, explicó

que "los cálculos realizados indican que se

trata del pingüino más grande que se conoce

hasta el momento, en cuanto a altura y masa

corporal".

Hasta ahora, la especie de mayor tamaño que

se conocía era la del pingüino Emperador que

alcanza los 1,20 metros y unos 38 kilos.

Todos los Pinguinos se encuentran dentro del

Orden Sphenisciformes, caracterizados por

ser aves marinas no voladoras.

|

|

El descubrimiento fue realizado por

Marcelo Reguero, director de la

campaña paleontológica del Instituto

Antártico argentino. Y fue posible

debido al hallazgo, por primera vez

en la Antártida, de un esqueleto

articulado del animal, lo que

permitió obtener mayor información

sobre su anatomía y sobre cómo se

desplazaba.

Los restos hallados le permitieron a

la paleontóloga Acosta reconstruir

parte de la musculatura del pingüino

gigante que "debía emplear más

fuerza para impulsarse en el agua y

tenía músculos más desarrollados". |

Sin embargo, los fósiles encontrados no

permitieron determinar si el ejemplar era

hembra o macho. Acosta adelantó que el

objetivo de la campaña antártica del próximo

verano será "buscar nuevos esqueletos" para

continuar con la investigación y ampliar los

conocimientos sobre este súperpingüino.

La reconstrucción no proporcionó elementos

para definir a qué género perteneció el

pingüino gigante, aunque la especialista

adelantó que el objetivo de la campaña

antártica del próximo verano será “buscar

nuevos esqueletos para continuar con la

investigación”.

Hallazgos anteriores, en tanto, mostraron

que estos ejemplares que vivieron hace

millones de años tenían plumas de un color

marrón rojizo y gris, diferentes del plumaje

blanco y negro de los pingüinos actuales.

|

Al igual que los pingüinos actuales,

y a diferencia de las demás aves,

las plumas de las alas de la especie

Inkayacu paracasensis -a la que

podría pertenecer el ejemplar

hallado en la Antártida- tenían una

forma radicalmente modificada, muy

ajustadas y acumuladas unas sobre

otras, formando aletas rígidas y

estrechas. Sus plumas corporales

tenían los cañones anchos, un rasgo

que a los pingüinos actuales les

permite estilizar el cuerpo.

|

Los investigadores destacan que el fósil de esta

especie podría mostrar la evolución temprana de

la forma de las aletas y las plumas. Millones

de años después, también vivieron pingüinos

gigantes conocidos como “alca imperial” o “gran

pingüino”, diferente a las aves no voladoras del

hemisferio sur, pero que le dieron su nombre a

los pingüinos de la actualidad.

Es que con el correr de los años, marineros y

exploradores de los mares antárticos, en su

mayor parte británicos, norteamericanos y

escandinavos, comenzaron a llamar “pingüinos” a

las aves conocidas como “patos bobos”, debido a

su fuerte parecido externo fruto de la

convergencia evolutiva.

Las diferencias entre ambas especies podrían

encontrarse en que los pingüinos actuales tienen

las alas más adaptadas a nadar que las alcas,

que conservaban más la forma de alas de las aves

comunes. Y es que aunque el alca gigante no

podía volar, estando más adaptado al buceo, el

alca común (Alca torda) sí podía hacerlo.

|

Las alcas pasaron de ser

extraordinariamente abundantes a la

extinción en relativamente poco tiempo.

Según relató Jacques Cartier, sus

hombres mataron más de un millar de

pingüinos norteños durante un solo día,

en un lugar de la costa del continente

americano.

Además, agregó que dejaron vivos

suficientes animales como para llenar

cuarenta botes. Y otro capitán informó

que sus hombres mataron dos barcadas de

alcas gigantes en media hora solo con

sus manos. |

El de las alcas fue, según se señala, el

problema de muchos animales aislados de

depredadores que no pudieron adaptarse a la hora

de tener que afrontar encuentros con nuevos

enemigos, como fue el caso del alca o el del

dodo (Raphus cucullatus). Su incapacidad para

defenderse y lo apetitoso de sus huevos y carne

las hicieron presas perfectas ya en la

prehistoria, como demuestran varios yacimientos

paleolíticos.

José Bonaparte fue declarado

Personalidad destacada de la provincia de Buenos

Aires.

Publicado

en

Paleo.

Año 10. Numero 81. Diciembre de 2012.

Se aprobó en el Senado el proyecto de ley que lo

declara. Tras su promulgación, el diputado

Alberto España, impulsor de la iniciativa, hará

entrega de la distinción en un acto público que

será convocado al efecto.

El pasado 1 de noviembre, el Senado

provinciaaprobó el proyecto de ley que declara

al ciudadano mercedino José Fernando Bonaparte

personalidad destacada de la provincia de Buenos

Aires

Por iniciativa de otro mercedino, el actual

diputado provincial Alberto “Cucho” España, se

quiere homenajear al doctor José Bonaparte, en

reconocimiento a su rica y extensa trayectoria,

y a sus invalorables aportes científicos

realizados en el estudio de los vertebrados

fósiles en general, y sobre todo de los de

nuestro suelo sudamericano en particular.

|

En los Fundamentos del proyecto de ley,

España expresó: “Los argentinos tenemos

el privilegio de contar entre nuestros

hombres de ciencia a José Bonaparte,

explorador, naturalista, investigador,

docente y paleontólogo, egresado del 6º

grado de la Escuela Normal de Mercedes,

un auténtico autodidacta, trabajador

incansable y apasionado por los fósiles,

que ha recibido, recibe y recibirá el

reconocimiento de la comunidad

científica nacional e internacional por

su obra y sus descubrimientos, pero

sobre todo por los relevantes servicios

prestados a la sociedad, al potenciar

con su participación, las actividades

científicas y académicas en disciplinas

vinculadas a la paleontología de

vertebrados.” |

Después de enumerar, a lo largo de toda su vida,

la diversidad de cargos ejercidos, así como los

reconocimientos, becas, subsidios y premios

obtenidos por el doctor José Bonaparte, tanto en

este país como en el extranjero, el Diputado

España mencionó: “Se trata de una persona que

más que excelente científico, fue y es un

trabajador incansable, virtud que demuestra

hasta estos días, al continuar investigando y

publicando notas en los medios especializados

del país y del extranjero; concurriendo a

trabajar al museo que él fundara, el Museo

“Carlos Ameghino” de Mercedes, actitudes

ejemplares que evidencian compromiso y una

enorme capacidad para sobrellevar obstáculos.”

A partir de la promulgación, el diputado España

hará entrega de la distinción en un acto público

que será convocado al efecto.

Al cierre de la presente edición, recibimos un

e-mail comunicando la suspensión del acto hasta

nuevo aviso, debido a problemas de salud del Dr

Bonaparte.

Recuperan numerosos fósiles cerca

de Termas de Rió Hondo.

Publicado

en

Paleo.

Año 10. Numero 80. Diciembre de 2012.

Gran cantidad de huesos fueron encontrados en

una cantera a la márgen izquierda del Rio dulce

en la zona de Puesto el Retiro. Fueron

recuperados por la policia y trasladados a sede

policial

En la tarde del12 de noviembre, personal

policial toma conocimiento que en la zona de

Puesto El Retiro (Dpto. Rio Hondo) a 16 km. de

Las Termas se habrian encontrados restos

fósiles.

La zona es una cantera y desde alli los camiones

extraen arena para distintas obras. Francisco

Rafael Cisnero de 60 años diariamente trabaja en

el lugar con su carro extrayendo arena, hace

diez dias los encontró y esta tarde un vecino

que había ido a pescar a la zona informó a la

policía del hallazgo.

Son cerca de 40 piezas las que se recuperaron,

ejemplo un fémur mide 54 cm. Desde la seccional

se están realizando las correspondientes

intervenciones a la Jueza de 1º Nominación Dra.

Ana Vittar para que tome conocimiento del hecho.

Así también, se le dio informacion al Director

del Museo Antropológico "Rincon de Atacama" para

establecer de que origen serian los huesos

encontrados.

|

El pescador Dario Miguel Mansilla (32)

se encontraba en una zona próxima la río

Dulce, donde es explotada como cantera,

cuando vio entre la tierra y la arena

como sobresalían lo que parecían unos

enormes huesos. Al acercarse se dio

cuenta que los restos eran enormes para

ser de algún animal conocido y que solo

podría tratarse de restos fósiles

prehistóricos. Asombrado por su

hallazgo, dio inmediato aviso a la

Comisaría 40 de Termas de Río Hondo.

Posteriormente

el director del

Museo Antropológico de Rincón de Atacama,

Sebastián Sabater, dialogó con

medios locales

sobre el

hallazgo. |

“Los huesos son más que nada material de

arrastre, como se dice, la verdad es que para

reconstrucción no sirven, porque están muy

dañados y muy astillados. Las máquinas que

movieron el suelo los dañaron y la misma gente

que los encontró, al haberlos sacado sin las

medidas de cuidado necesarias, también complicó

su restauración”, comenzó diciendo Sabater.

Agregó: “Es un material muy valioso e

importante, pero lamentablemente no sirve para

reconstruir al animal al que pertenecieron. Por

lo que vi, el cráneo y el fémur que encontraron

eran de un mastodonte, pero recién cuando

tengamos las piezas en el museo podremos hablar

de qué eran”.

Por otro lado, el director del museo expresó que

en la zona hay muchísimo material de este tipo,

pero que lamentablemente no se cuenta con el

personal suficiente para realizar excavaciones o

búsquedas del modo adecuado. Además recalcó que

“en la zona donde se encontraron esos huesos,

como en la costanera y en muchas otras del

departamento, se encuentran piezas de este tipo;

en muchas ocasiones la gente encuentra huesos o

partes de huesos, los saca de la tierra sin el

menor cuidado y se los lleva a su casa, sin

pensar que deberían avisar para cuidarlos”.

|

Sabater informó que los restos del

cráneo del mastodonte que se

deterioraron aparentemente por la

manipulación previa de los fósiles. ‘Son

diez pedazos separados, es prácticamente

imposible de recuperar, porque están muy

rotos para unirlos’, lamentó el

investigador.

‘Pueden tener una antigüedad de 10.000 a

12.000 años y como máximo dos millones

de años. Son restos fósiles del período

cuaternario. Sería oportuno ir al sitio

y hacer una prospección para ver si

aparecen otras piezas y también hablar

para que la gente no saque los

materiales, para evitar la rotura y

pérdida del material’, dijo. |

El director del Museo Rincón de Atacama exhortó

también a la población de Las Termas y del

interior del departamento Río Hondo que en caso

de hallar cualquier resto fósil debe informar

inmediatamente a la policía, institución que a

su vez debe comunicarle como investigador y

director de un museo dedicado a la exhibición de

piezas paleontropológicas y arqueológicas.

Estos bienes son patrimonio del Estado, son

bienes públicos, por más que se encuentren

restos fósiles en el interior de una propiedad

privada, son públicos según lo dice la ley y se

debe denunciar a la autoridad competente y al

personal idóneo para hacer la recuperación.

Además está prohibida la venta y el tráfico de

estos bienes, hay penas de cárcel y de multas

para quien realice esta actividad ilegal’,

explicó.

‘Se tienen que comunicar conmigo, luego me

encargo de visitar el lugar y verificar el

hallazgo y si se trata de algo complejo yo tengo

la posibilidad de llamar a las universidad y a

los equipos de trabajo para la extracción y

minimizar los daños de las piezas de estas

especies, la gente no tiene que tocar, hay

técnicas para la extracción y un cuidado de cómo

manipular los ejemplares y minimizar el impacto

de daño de destrucción’, recomendó el

investigador.

Para finalizar, Sabater explicó que hoy se

realizarán los trámites para que los restos

óseos pasen de manos del Juzgado de Crimen de

Primera Nominación a las del museo.

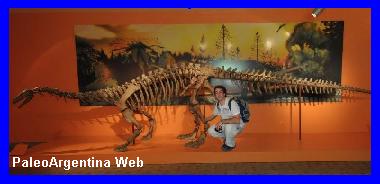

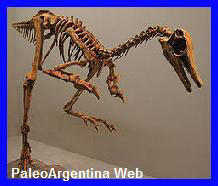

Austroraptor, el nuevo

dinosaurio del Museo Argentino de Ciencias

Naturales.

Publicado

en

Paleo.

Año 10. Numero 80. Diciembre de 2012.

Es una especie carnívora que vivió en la

Patagonia hace 70 millones de años, mide 5

metros y fue uno de los más grandes de su

linaje. Es la primera vez que se expone un

ejemplar en Buenos Aires.

A partir del 15 de noviembre los visitantes

de la Sala de Paleontología del Museo

Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino

Rivadavia” (MACN-CONICET) pueden ver, por

primera vez en Buenos Aires, un ejemplar del

Austroraptor cabazai, un dinosaurio de 70

millones de años descubierto en Río Negro en

2002.

Durante el acto de presentación, Pablo Tubaro,

director del MACN, destacó que “la

investigación, las colecciones y las

exhibiciones son los grandes pilares de la vida

del museo”. En este contexto, destacó que “esta

pieza es un agregado importante al zoológico de

criaturas que tenemos en la sala de

Paleontología, es un ejemplar interesante de un

tamaño considerable que representa una etapa

primordial de la evolución de los dinosaurios”.

|

|

El Austroraptor fue un carnívoro de

aproximadamente 5 metros de largo, que

se caracterizó por su cráneo bajo y

largo, sus numerosos dientes cónicos y

filosos, y sus brazos cortos. Es uno de

los gigantes dentro de la familia de los

Unenlaginos, que incluye al conocido

Velociraptor de Mongolia.

“Es uno de los ‘raptores’ más grande del

mundo. Esto aporta un dato novedoso: en

la Patagonia los dinosaurios de este

linaje habían evolucionado hasta

alcanzar un gran tamaño, mientras que en

Norteamérica los raptores eran más

pequeños”, señaló Fernando Novas,

paleontólogo e investigador del CONICET

en el MACN. |

Este dinosaurio patagónico fue descubierto en

2002 por Novas en el Bajo de Santa Rosa, Río

Negro, durante una campaña conjunta con el Museo

de Ciencias Naturales de la Municipalidad de

Lamarque de la misma provincia. Actualmente los

fósiles originales y la primera reproducción del

Austroraptor pertenecen a la colección de este

museo.

|

|

Marcelo Isasi, uno de los encargados del

modelado y montaje del Austroraptor,

explicó que “todo el trabajo necesario

para que un dinosaurio esté montado en

la exhibición de un museo empieza con su

extracción en el campo”. En el 2008,

después de seis años de trabajo, Novas y

su grupo de colaboradores presentaron en

el MACN a este carnívoro patagónico.

Desde el momento en que el equipo de

paleontólogos y técnicos hallan los

fósiles hasta que este se encuentra en

exposición hay una serie de cuidadosos

procedimientos que deben seguir los

especialistas para preservar los

fósiles. |

“Estuvimos

veinticinco días para poder sacar los huesos del

Austroraptor de la roca”, recordó Isasi.

“Exponer estos ejemplares en nuestros museos es

parte del ciclo de transmitir a la sociedad los

logros de un proyecto de investigación. Luego de

diez años de trabajo, ahora está cerrado ese

proceso”, agregó Novas.

Hallan restos de un megaterio en

un camino a San Pedro.

Publicado

en

Paleo.

Año 10. Numero 80. Diciembre de 2012.

Un automovilista encontró los huesos del enorme

mamífero extinguido hace unos ocho mil años.

Un conductor que se detuvo a cambiar una rueda,

cerca de San Pedro, halló los restos fósiles de

un megaterio, el mamífero más grande que habitó

en la región, indicó ayer el Museo

Paleontológico de San Pedro. El descubrimiento

fue hecho por Walter Parra, vecino de San Pedro,

en una calle de tierra de la Vuelta de Obligado,

situado a 19 kilómetros de esa ciudad.

|

|

A media cuadra del asfalto que lleva al

pueblo, Parra vio piezas de color

blanco-grisáceo que resultaron huesos

petrificados, diseminados allí al

realizarse el entoscado de esa calle.

El vecino recolectó los huesos y los

llevó al equipo del Museo Paleontológico

de San Pedro, donde el Grupo

Conservacionista de Fósiles identificó

71 piezas de un megaterio (Megatherium

americanum). El museo informó que se

trata de un gran animal herbívoro que

llegaba a medir unos seis metros, de la

cabeza a la cola, y pesar unas cinco

toneladas, el mamífero terrestre más

grande del Cuaternario, cuyo nombre

científico en griego significa "bestia

grande". |

Su piel estaba cubierta por abundante pelaje y

tenía poderosas garras para tomar follaje para

alimentarse, además de servirle para defenderse.

Se extinguió hace unos 8000 años y era capaz de

pararse sobre sus patas traseras, ayudándose con

su cola, para alcanzar hasta más de tres metros.

Los huesos fosilizados rescatados por Parra

corresponden, a un 30 por ciento del esqueleto

de un megaterio adulto, e incluyen fémures

fragmentados, un extremo del húmero, costillas

rotas, partes de la pelvis y nueve vértebras

incompletas.

Los huesos de las patas de estos animales eran

muy voluminosos debido a que soportaban un gran

peso corporal. Las costillas eran gruesas y

fuertes para proteger los órganos vitales y los

discos vertebrales eran grandes y sólidos

formando una columna apropiada para semejante

bestia. (Télam)

Sphenocondor gracilis, un nuevo

esfenodonte del Jurasico de Chubut.

Publicado

en

Paleo. Año

10.

Numero 79. Diciembre de 2012.

Un esfenodonte de 150 millones de años de

antigüedad fue encontrado en el Cerro Cóndor,

sobre el valle del río Chubut. Medía unos 15

centímetros y poseía una mandíbula fina que hace

imaginar que se alimentaba de insectos.

En el tiempo en el que vivió este reptil, el

mundo era muy distinto. Solamente habían dos

grandes continentes. Uno de ellos, llamado

Gondwana, estaba en el hemisferio sur y estaba

compuesto por las tierras que actualmente

corresponden a Sudamérica, África, la Antártida,

la India, Nueva Zelanda y Australia.

El doctor Sebastián Apesteguía, director del

Área de Paleontología de la Fundación de

Historia Natural Félix de Azara (CEBBAD-CONICET-Universidad

Maimónides), comentó a la Agencia CTyS que una

de las importancias de este hallazgo es que

“ayuda a entender los ambientes del mundo

Jurásico y refuerza la teoría de que había un

gran desierto que se extendía en el centro de

Gondwana”.

|

|

Para comparar las características de

esta especie nueva encontrada en Chubut

con los otros esfenodontes descritos en

todo el mundo, Apesteguía trabajó junto

a los investigadores Raúl Gómez del

Departamento de Ciencias Geológicas de

la UBA y Guillermo Rougier, quien se

desempeña en la Universidad de

Louisville, en EE.UU. Así, llegaron a

una conclusión reveladora. “Es

interesante que el esfenodonte más

semejante al encontrado por nosotros es

uno de la India, que hace 150 millones

de años no estaba muy lejos de la

Patagonia”, mencionó Apesteguía. Y

agregó: “Ambos sitios estaban al sur del

enorme desierto que se extendía en el

centro de Gondwana, lo que indica que

esa zona árida funcionaba como separador

de faunas, por lo que en el norte y sur

se desarrollaban formas distintas”. |

Estos reptiles surgieron antes que los

dinosaurios, hace 250 millones de años, y la

mayoría se extinguió junto a ellos, 65 millones

de años atrás. En sus primeros tiempos, todos

los esfenodontes eran insectívoros, pero durante

el Jurásico proliferaron y se diversificaron,

apareciendo también carnívoros, los que

consumían peces y los que se alimentaban de

hierbas.

Los restos encontrados en Chubut correspondían a

fragmentos de la mandíbula de esta nueva

especie. “Con ella, pudimos inferir cómo se

alimentaba el esfenodonte, porque la mandíbula

era fina y con dientes puntiagudos, lo que nos

indica que era insectívoro”, explicó el

paleontólogo del CEBBAD-CONICET.

El especialista agregó que si la mandíbula

hubiera sido alta y con dientes chatos deberían

haber identificado a este reptil como un

herbívoro, por ejemplo. Pero, justamente, por la

delgadez, elegancia y gracilidad de la mandíbula

que poseía este espécimen, los autores de este

trabajo, publicado en la revista científica

Zoological Journal of the Linnean Society,

decidieron bautizarlo con el nombre Sphenocondor

gracilis, de modo que hacen hincapié en esta

característica, al tiempo que también aluden al

lugar en que fue hallado, el Cerro Cóndor.

Otra importancia de este descubrimiento es que

este pequeño reptil, que pudo haber alcanzado

los 15 centímetros, constituye la primera

evidencia de un esfelodonte en América del Sur

durante el Jurásico, un período que se extendió

desde los 195 y los 150 millones de años de

antigüedad.

En los últimos diez años, en la localidad

fosilífera de cerro Cóndor, se encontraron gran

cantidad de animales de porte reducido, como

ranas, tortugas, dinosaurios pequeños, reptiles

voladores, mamíferos y, ahora, este pariente de

los lagartos.

Un trabajo arduo para encontrar una valiosa

mandíbula.

El esfenodonte apareció en la formación

geológica llamada Cañadón Asfalto. Pero, para

que esto ocurriera, fue necesaria una labor muy

forzosa. Apesteguía comentó a la Agencia CTyS

que los fósiles se encuentran dentro de las

rocas, por lo cual es necesario picar y picar

hasta encontrar material que construya nuevos

conocimientos.

|

|

Por lo general, los investigadores

viajan hasta cerro Cóndor con un grupo

de diez o quince estudiantes de

paleontología y se ponen a partir

piedras en fragmentos de unos 40

centímetros de diámetro. Luego,

trasladan estos trozos a una escuelita

que hay en la zona y que está vacía

durante la época de campaña, que es en

verano. |

Allí, con más comodidad, se empieza a seccionar

la roca y, en el mejor de los casos, se

encuentra un hueso fosilizado, como fue en este

caso. “Es notorio a la vista cuando hacés un

hallazgo, porque el hueso toma un color rojizo

durante tanto tiempo, mientras la roca de la

zona tiene un color gris”, detalló el

científico.

A partir de allí, comienza un estudio

meticuloso. En esta ocasión, la mandíbula del

Sphenocondor gracilis fue preparada por el

técnico Leandro Canessa, del Museo Egidio

Feruglio, ubicado en Trelew.

“En total, nos llevó cerca de cinco años todo el

proceso hasta describir esta nueva especie”,

comentó Apesteguía sobre el trabajo que realizó

junto a Raúl Gómez y Guillermo Rougier.

Emanuel Pujol (Agencia CTyS)

Descubren el ancestro del gran

tiburón blanco en el Atlántico Sur.

Publicado

en

Paleo. Año

10.

Numero 78. Diciembre de 2012.

Fue encontrado cerca del río Paraná, en Entre

Ríos, donde penetraba el océano Atlántico hace

más de seis millones de años. Podía alcanzar un

tamaño semejante al tiburón blanco actual y

poseía dientes con serruchos ligeramente

pronunciados.

El investigador del MLP-CONICET, Alberto Luis

Cione, responsable de este hallazgo cerca de la

ciudad Villa General San Martín, en el suroeste

entrerriano, afirmó que este ejemplar es “el

tiburón con bordes aserrados en los dientes más

antiguo que se haya encontrado en el Atlántico

sur”.

Solamente el gran tiburón blanco posee dientes

con serrucho, diseñados por la naturaleza para

cortar grandes trozos de carne de manera muy

eficiente, haciendo que estos predadores de los

mares se ganaran incluso el protagonismo en

varias películas de Hollywood.

|

El surgimiento del gran tiburón blanco (Carcharodon

carcharias) ha sido ampliamente

debatido entre los paleontólogos.

“Sabemos que

el origen de estos antecesores inmediatos del

tiburón blanco se da en el Pacífico, porque hay

registros en Perú y Chile, como también en

Norteamérica, pero ésta es la primera vez que se

lo detecta en el océano Atlántico”, mencionó Cione.

|

Hay dos hipótesis sobre cómo este ejemplar

hallado pudo haber llegado a la zona donde hoy

está el río Paraná. “Una posibilidad es que haya

pasado al océano Atlántico por el área

actualmente ocupada por Panamá, porque

Centroamérica y Sudamérica estaban separadas

durante el Mioceno tardío y había una vía de

paso entre ambos océanos para los animales

marinos”.

El itsmo se comenzó a completar hace unos tres

millones de años, permitiendo la migración de

animales terrestres y el denominado gran

intercambio biótico interamericano, al punto que

el guanaco, por ejemplo, tan asociado

simbólicamente a Sudamérica, tuvo su origen en

el norte del continente.

Como hace seis millones de años el nivel del mar

era más alto, fue posible que este tiburón de

dientes semi-aserrados nadara hasta donde hoy

está el río Paraná, porque en esa época la

llanura pampeana y parte de Entre Ríos estaban

cubiertas en gran medida por aguas saladas.

Sin embargo, también es posible que el ancestro

del Carcharodon carcharias “haya cruzado al Atlántico por el

estrecho de Drake, porque esos mares no eran tan

fríos en esa época”, precisó el paleontólogo

especializado en el estudio de los peces.

Tiburón

a la espera de un nombre

Este ancestro podía alcanzar los seis metros de

largo, una extensión semejante a la del tiburón

blanco actual. “La especie que apareció en la

localidad de Libertador San Martín, en Entre

Ríos, merece un nombre específico, pero en Perú

se han encontrado más ejemplares y en mejores

condiciones que aquí, por lo que, por cuestiones

éticas, los investigadores de allí serán los que

le den una denominación; por lo pronto, yo le

llamo

Carcardum sp.”, comentó Cione.

|

Los materiales que se van encontrando y que

pertenecen a distintos períodos permiten ir

develando la secuencia evolutiva de las

especies. En el caso de los tiburones, lo único

que suele preservarse son los dientes, porque el

resto de sus cuerpos son cartilaginosos.

Estos predadores tienen la característica de que

cambian sus dientes de manera permanente. En un

año, pueden desprender cerca de dos mil piezas

dentales, que van quedando en el fondo marino y

son un elemento clave para los paleontólogos.

|

A través de ellos, se pudo reconstruir un linaje

de tres especies hasta llegar al tiburón blanco:

entre el

Isidus plicatilis, que es la forma

más antigua y poseía dientes lisos; una forma

intermedia, que tenía dientes semiaserrados, que

se formó en el océano Pacífico, hace unos siete

millones de años, y de alguna manera llegó a

cruzar al Atlántico; y, por último, el

Carcharodon

carcharias, que es el tiburón blanco

tal como lo conocemos ahora.

Emanuel Pujol (Agencia CTyS).

Alnashetri cerropoliciencis, un

nuevo dinosaurio de Cretácico de Patagonia.

Publicado

en

Paleo. Año

10.

Numero 78. Diciembre de 2012.

Un nuevo integrante se suma al árbol genealógico

de los dinosaurios. Presentaron al Alnashetri

cerropoliciencis , el más antiguo de los

dinosaurios carnívoros de la familia de los

alvarezsáuridos hallados en América del Sur.

Vivió hace 95 millones de años en el noroeste de

la provincia de Río Negro donde en 2005 se

hallaron restos articulados fosilizados que

permitieron, 7 años después, reproducir su

figura, de unos 50 centímetros de largo y 20 de

altura.

Estas medidas lo convierten en el más pequeño

del grupo cuyo primer ejemplar fue descubierto

en 1991 por José Bonaparte quien lo bautizó con

el nombre del médico e historiador neuquino

Gregorio Alvarez. Años después aparecieron

alvarezsaúridos en varios lugares del mundo,

pero ninguno tan pequeño como el Alnashetri , un

“patas largas”, cuyo nombre en dialecto

tehuelche septentrional significa “patas

flacas”. La especie cerropoliciencis , proviene

de Cerro Policía, el poblado más cercano a La

Buitrera, el sitio fosilífero de rocas del

período cretácico donde en 2005 trabajó el

equipo de exploración de la Fundación de

Historia Natural Félix de Azara y el Field

Museum de Chicago, liderados por el paleontólogo

argentino Sebastián Apesteguía y Peter Makovicky.

El hallazgo demuestra que los alvarezsáuridos de

Argentina no provenían de Asia, como se creía

hasta el momento, y que estaban en nuestro

territorio a principios del Cretácico superior.

De hocicos largos, dientes reducidos, plumaje y

patas largas, los alvarezsáuridos pertenecen al

grupo de los terópodos ó dinosaurios carnívoros.

Eran corredores y no podían volar, por eso se

los emparenta con aves como el ñandú o versiones

más pequeñas como los gallitos de roca,

martinetas y perdices nativas. Con los teros y

chajás comparten una gran garra o espolón que

les permitía alimentarse de termitas. La zona

donde se hallaron los restos era un pequeño

valle de vegetación pobre, con ríos y arroyos

estacionales que desaguaban en un lago interior

ubicado donde hoy se emplaza el embalse Ezequiel

Ramos Mexía.

Alnashetri convivió allí con los más grandes

dinosaurios conocidos, como el gigante carnívoro

Giganotosaurus y el dinosaurio herbívoro

Argentinosaurus. El trabajo científico fue

publicado en la prestigiosa revista Fieldiana ,

del Field Museum de Chicago, y el jueves se

presentaron dos reproducciones, una en 2D

realizada por el paleoartista Jorge Antonio

González y otra en 3D.

“Cuando era estudiante, visitaba el museo de La

Plata y me sorprendía la prolijidad de los

huesos hallados en esa zona, por lo que decidí

volver al lugar en 1999 ” dijo Apesteguía. La

primera expedición al sitio se realizó en 1922 y

participó como guía, Filomena Avila, doña Tica,

hoy de 103 años y que colaboró con la expedición

que regresó a La Buitrera en 2005. Los restos

incompletos del Alnashetri (sólo se halló una

pata) están en el museo provincial Carlos

Ameghino de Cipolletti, Río Negro.

Hallan e identifican un

milenario escarabajo prehistórico en

Miramar.

Publicado

en

Paleo. Año

10.

Numero 78. Diciembre de 2012.

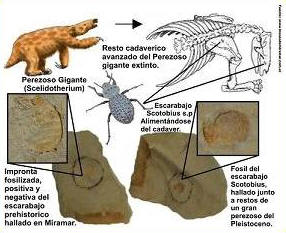

El Museo Municipal

Punta Hermengo de dio a conocer el hallazgo

de un extraño fósil atribuido a un

escarabajo que vivió en la región hace unos

10 mil años antes del presente.

El peculiar hallazgo,

ocurrió en forma accidental, cuando un

equipo dirigido por el museólogo Daniel Boh

en noviembre de 2002, se encontraban

extrayendo los restos fósiles de un cráneo

con su mandíbula, atribuidos a un gran

perezoso gigante llamado

Scelidotherium,

en los afloramientos geológicos que se

hallan al sur del muelle de pescadores de la

ciudad.

En esa oportunidad, un

trozo del sedimento que era separado junto a

los restos óseos del megamamífero, se rompió

en dos fragmentos, y en ambas partes se

divisaron las improntas con detalles muy

íntimos de la morfología del escarabajo.

|

“Solo se

preservó un molde de la estructura

original, ya que los sedimentos

portadores de fósiles de la región

pampeana no conservan los restos

blandos”, sostuvo Daniel Boh,

titular del Museo miramarense, y

agregó – “la posibilidad de

encontrar restos de este tipo, son

muy escasos debido a su inusual

preservación, y aporta información

sobre el ambiente y el clima de los

últimos 10 mil años”. Argumento. |

La extraña impronta

permaneció guardada durante mucho tiempo, debido

a la falta de antecedentes similares para su

apropiada identificación. Recién en 2012,

Mariano Magnussen Saffer, accedió a realizar un

estudio comparativo con organismos vivientes y

se pudo saber que el escarabajo que vivió hace

unos 10 mil años, aun tiene representantes en la

actualidad. El material estudiado fue

identificado como perteneciente a la familia de

escarabajos

Tenebrionidae.

Los tenebriónidos (Tenebrionidae) en la

actualidad son una de las grandes familias de

coleópteros, con unas 20.000 especies descritas,

viviendo especialmente en diversos ambientes

esteparios y desérticos. Son básicamente

detritívoros, es decir, generalmente se

alimentan de sólidos permanentes, que provienen

de la descomposición de fuentes orgánicas

(vegetales y animales), lo cual indicaría la

presencia del escarabajo fósil,

hallado en la ciudad de Miramar, a centímetros

de los restos oseos del perezoso gigante

Scelidotherium.

|

|

Posiblemente, este

pequeño escarabajo se estaba alimentando

de los restos orgánicos luego de la

descomposición del cráneo hallado, como

cuero y tendones sobre el hueso, y por

motivos que no sabemos, murió junto a su

fuente de alimento y se preservó

extraordinariamente durante los últimos

10 mil años, guardando detalles muy

íntimos de su morfología, aunque es solo

una especulación, señalo la fuente.

Los fósiles de insectos del Cuaternario

(últimos dos millones de años) son en su

mayoría muy escasos en el mundo, pero

los pocos reconocidos son perfectamente

adjudicables a especies actuales y

prácticamente no se conocen extinciones

o especiaciones durante este período,

pero sí grandes cambios en la

distribución geográfica de muchas

especies en consonancia con los cambios

climáticos.

|

El fósil del escarabajo milenario

se encuentra exhibido desde hace unos días en la

sala de paleontología regional del museo de

Miramar, junto a los restos óseos de grandes

criaturas que vivieron en los últimos 3 millones

de años, con mastodontes, tigres dientes de

sable, varias especies de perezosos y armadillos

gigantes, que hacen imposible de creer que estas

raras criaturas alguna vez vagaron por nuestros

suelos, pueden acceder a más in formación, por

medio del sitio Web del museo.

Hallan fósiles que confirman la

separación de la Patagonia de América.

Publicado

en

Paleo. Año

10.

Numero 77. Diciembre de 2012.

Un equipo de investigadores concretó un

importante hallazgo paleontológico en las

tierras rionegrinas de Sierra Grande. Se trata

de restos fósiles de arqueociátidos que se

hallaban en bloques calcáreos de la formación El

Jagüelito.

El descubrimiento es uno de los más importantes

de la década porque confirma que hace 500

millones de años la Patagonia se encontraba a

miles de kilómetros de América y cercana a la

Antártida oriental.

Los arqueociátidos hallados por el geólogo Pablo

González en Río Negro fueron animales pequeños,

de varios centímetros, y que poseían forma

cónica o cilindro-cónica. El descubrimiento

“permite confirmar que la Patagonia, hace unos

500 millones de años se encontraba a miles de

kilómetros de América y cercana a la Antártida

oriental”, explicaron expertos a Argentina

Investiga.

|

En 1984, durante el 9º Congreso

Geológico Argentino que se realizó en

Bariloche, el reconocido geólogo

argentino Víctor Ramos propuso -basado

en unas pocas evidencias- la idea de que

la Patagonia había sido un terreno

separado del resto de América del Sur y

que colisionó con el continente hace

unos 300 millones de años. Esta idea

generó una gran polémica en la comunidad

científica argentina que durante más de

20 años discutió el tema sin llegar a

acuerdo alguno. |

El reciente hallazgo paleontológico del

investigador del Conicet Pablo González es uno

de los más importantes de la década y permite

confirmar que la Patagonia, hace unos 500

millones de años se encontraba a miles de

kilómetros de América y cercana a la Antártida

oriental.

Los arqueociátidos hallados en las proximidades

de Sierra Grande son organismos fósiles que

presentaban una morfología similar a la de las

esponjas actuales y formaban extensos arrecifes

durante el lapso que va entre los 570 y los 540

millones de años antes del presente. Estos

fósiles son los primeros con esas

características en América del Sur y son

similares a los hallados por otros

investigadores en los Montes Transantárticos,

una cadena de montañas que divide a la Antártida

en una porción occidental y otra oriental con

historias geológicas muy diferentes.

Las afinidades entre los arqueociátidos de

Sierra Grande y los antárticos permiten no sólo

apoyar la hipótesis de la aloctonía de la

Patagonia, sino también establecer la posición

en la que se encontraba, esto es, separada del

resto de América del Sur, a miles de km de su

posición actual y adyacente a la Antártida

oriental.

Los fósiles fueron encontrados en el curso del

río Salado, al norte de Sierra Grande. Los

restos de arqueociátidos tienen afinidad con la

provincia Paleobiogeográfica Antártica -

Australiana y permiten establecer una estrecha

correlación entre el Macizo Nordpatagónico

Oriental y el orógeno Ross - Delameryan del

borde sur de Gondwana, supercontinente que

incluía entre otros bloques a África, Australia,

América del Sur y la India. “La zona de sutura,

o sea el lugar donde está la unión entre América

del Sur y la Patagonia sería la dorsal de

Huincul”, se precisó. El descubrimiento se

produjo tras varios años de investigación y

exploración in situ, en 2011.

Los trabajos originales sobre el hallazgo del

geólogo Pablo González fueron publicados este

año en las revistas especializadas “Geological

Acta” y “Geological Journal”. Universidad

Nacional de Río Negro. Instituto de

Investigaciones en Geociencias.

Novedoso e innovador sistema

para visitar el Museo de La Plata con su

teléfono Móvil.

Publicado

en

Paleo. Año

10.

Numero 77. Diciembre de 2012.

Códigos semejantes a los de barras permiten

tener al instante información de algunos objetos

que se exponen en el Museo de Ciencias Naturales

de La Plata. Con sólo apuntar el celular a las

piezas en exposición se accede a artículos de

Internet.

Para quienes aman pasear por los museos y se

acercan a los objetos exhibidos hasta el límite

de lo permitido y aún más, ya no habrá

problemas. A partir de ahora, podrán ver de

cerca los detalles, sin que nadie se los

impida.

|

|

Un desarrollo aplicado por especialistas

del Museo de Ciencias Naturales de La

Plata permite a sus visitantes obtener,

a través de sus propios teléfonos

celulares, datos en línea de las piezas

en exposición. Se trata del desarrollo

conocido como QRpedia que, en tiempo

real, brinda acceso a los artículos de

la reconocida enciclopedia en línea

Wikipedia.

Los códigos QR son unos códigos

bidimensionales semejantes a los de

barras que se utilizan habitualmente en

la publicidad gráfica. Con este sistema

se puede guardar información precisa

pero muy acotada, por lo que se usa

comúnmente para almacenar direcciones de

páginas web”, especifica Patricio

Lorente, prosecretario general de la

Universidad Nacional de La Plata. |

Estos códigos QR (quick response, es decir,

respuesta rápida en español) al ser captados por

la cámara fotográfica de un teléfono inteligente

abren un sitio web determinado. En el caso de

QRpedia, la página que se muestra es la del

artículo de la conocida enciclopedia en línea

Wikipedia, que corresponde al objeto exhibido.

Además, la principal ventaja de este sistema es

que el servidor detecta automáticamente la

configuración de idioma del teléfono para que el

visitante extranjero pueda leer sin problemas la

información.

|

|

El Museo de La Plata es el primer Museo

de Ciencias Naturales del mundo en

implementar QRpedia. Este mismo sistema

de información es utilizado actualmente

por los más prestigiosos museos y

galerías de arte; por ejemplo, la

Fundación Joan Miró implementa los

códigos QR para señalizar su colección

itinerante "Joan Miró. L'escala de

l'evasió", actualmente en la Galería de

Arte Moderno Tate de Londres.

En particular, el Museo de la UNLP ha

iniciado esta experiencia señalando con

códigos QR el busto de su fundador

Francisco Pascasio Moreno; el inicio del

recorrido -accediendo a información

general acerca del Museo-; y dos de sus

piezas más famosas: el Diplodocus y los

fémures fósiles del Antarctosaurus. |

Esta experiencia forma parte de los acuerdos de

colaboración entre la Universidad Nacional de La

Plata y Wikimedia Argentina, sede local de la

Fundación Wikimedia.

Leandro Lacoa (Agencia CTyS) –

Destacan en Argentina el turismo

paleontológico.

Publicado

en

Paleo. Año

10.

Numero 77. Diciembre de 2012.

El Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) de

Trelew, Chubut, ofrece con sus 17 mil piezas

fósiles una propuesta que permite reconstruir la

historia patagónica.

La nueva vedette es el dinosaurio más antiguo

entre los abelisáuridos, relevante en el estudio

de la separación de los continentes. Los restos

fósiles de este carnívoro que existió antes de

la división del súpercontinente Pangea, en el

jurásico, y llevaría cumplidos unos 170 millones

de años, habían sido descubiertos este año en el

cerro Cóndor, Chubut, hallazgo que la revista

Proceedings of the Royal Society of London

publicó como novedad científica.

|

|

"Ahora encontramos restos completos y

sabemos que se originó en el jurásico,

es el miembro más antiguo de la familia

y vivió antes de la separación", había

afirmado el investigador Diego Pol al

estar frente al esqueleto completo del "Eoabelisaurus

mefi", como fue bautizado, tras su

hallazgo en el cerro Cóndor, Chubut,

durante una campaña desarrollada entre

2009 y 2010. |

El trabajo formó parte de un proyecto que

estudia el jurásico en Patagonia, del que

participan 10 investigadores y otros tantos

becarios, con el apoyo de la Agencia Nacional de

Promoción Científica y Tecnológica y la

Fundación Alemana de Investigación. Diego Pol,

investigador del Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)

en el Museo Paleontológico "Egidio Feruglio" (MEF)

de Trelew, dirigió la parte del proyecto

orientada a restos animales.

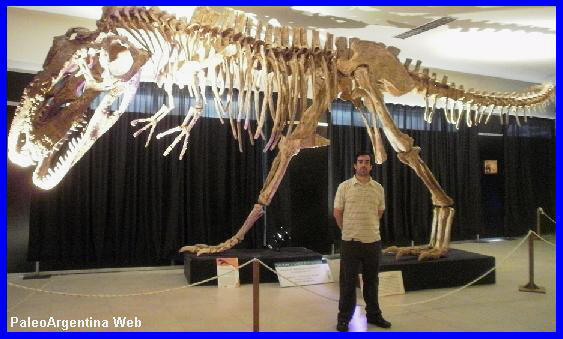

Dinosaurios en Tecnópolis.

Publicado

en

Paleo. Año

10.

Numero 77. Diciembre de 2012.

Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad

Nacional de La Plata, es paleontólogo e

investigador del Conicet. Trabaja en el Área de

Paleontología de la Fundación de Historia

Natural Félix de Azara, fue investigador

adscripto del Museo Argentino de Ciencias

Naturales y el primer director del Museo

Patagónico de Ciencias Naturales (General Roca/

Fisque Menuco), en la provincia de Río Negro. Es

el autor del libro “Dinosaurios de la Argentina”

y de la serie de “Nuestros Dinosaurios”. También

es columnista del programa de televisión

“Científicos Industria Argentina” y fue

conductor del ciclo “Dicciosaurio”. Aquí explica

las principales atracciones del área de

Paleontología en esta segunda edición de la

megamuestra Tecnópolis y se refiere al

desarrollo y los desafíos de esta ciencia en la

Argentina.

|

La paleontología es una de las ciencias

más llamativas que se exhiben en

Tecnópolis, y esa atracción se refleja

en la cantidad de gente que inunda los

stands dedicados a la materia. Eso hizo

que se ampliara mucho el espacio

destinado a la paleontología en esta

segunda edición. Hay tres elementos que

llaman la atención de la gente dentro de

las ciencias naturales: la astronomía,

los volcanes y los dinosaurios. ¿Por qué

sucede esto? Sin dudas, los tres tienen

la suficiente espectacularidad para

responder por sí mismos. En estos stands

que se presentan en Tecnópolis hay

representantes de la era mesozoica y la

era cenozoica. Es decir, se extiende

unos 230, 240 millones de años. La

mesozoica presenta el reinado de los

dinosaurios; y la cenozoica es la que

prosiguió a la extensión de esos grandes

dinosaurios y muestra incluso parte de

la llegada del hombre a América, con

cazadores conviviendo con la fauna

fósil. |

En gran parte, se trata de especies que

estuvieron en el territorio argentino, con la

excepción, por ejemplo, de un mamut lanudo de la

Era de Hielo. En términos educativos, el

objetivo es brindarle a la gente la información

de que hay científicos en la Argentina que están

estudiando este tipo de cuestiones y que en

nuestra región vivieron no sólo dinosaurios,

sino otro tipo de animales antiguos.

De esta manera, se muestra que tenemos una

riqueza tanto en términos naturales como

culturales, cuya importancia trasciende nuestras

propias fronteras. Es decir, el tiranosaurio no

era el único que habitó la Argentina, porque

nuestro país estaba repleto de estos animales.

De hecho, tenemos yacimientos de todas las

épocas: la paleozoica, la mesozoica (con sus

tres períodos, el triásico, jurásico y

cretácico) y la cenozoica. Asimismo, el país

cuenta con doscientos años de tradición de

estudios paleontológicos.

|

Entonces, no somos recién llegados en

esta ciencia y hemos aportado mucho al

conocimiento de la humanidad sobre esta

rama. Pese a esta larguísima tradición

de la paleontología en la Argentina, en

las últimas décadas, principalmente a

partir del trabajo de José Bonaparte, la

disciplina ha tenido un crecimiento

exponencial, que está ligado también a

las posibilidades que se dan en el país

para el estudio de estas ciencias. En

otras épocas, hubo genios como

Florentino Ameghino, pero pudieron dejar

muy pocos discípulos. |

Hoy, en cambio, hay grandes mentores en

distintas ramas de la paleontología -los

invertebrados, los vertebrados, la

paleobotánica-, y tienen sus discípulos que ya

están formando, a su vez, a sus continuadores.

Así, se produce una cadena, que hace que seamos

un país de importancia no sólo en

descubrimientos sino también en estudios. ¿En

qué sentido? El hallazgo requiere de

investigación y perseverancia, pero una de las

cuestiones clave es cómo se estudia eso que se

encuentra. Si uno descubre restos fósiles y a la

hora de determinar qué son, no hay certezas, ese

hallazgo pierde parte de su sentido. En cambio,

si con trabajo científico se realza el valor

correcto que tiene esa nueva pieza en el

conocimiento de un grupo determinado de animales

fósiles, se está dando un puntapié para toda un

área determinada de la paleontología a nivel

mundial.

|

|

Entre los desafíos que tiene la

paleontología en la Argentina se

encuentra el desarrollo de áreas de las

que aún conocemos poco; por ejemplo, el

origen de las serpientes o de las

tortugas. Puede parecer extraño, pero no

sabemos qué son las tortugas. Entendemos

que son un tipo de reptil, pero al no

saber cuáles fueron sus ancestros

directos, no sabemos con exactitud qué

son. También nos falta investigar mucho

sobre la última parte de la era

paleozoica o primaria, de la cual se

sabe mucho en África o en Brasil, pero

en nuestro país todavía hay muchos

baches. |

Si bien se conoce más en cuando a plantas y

animales marinos, se desconoce mucho con

respecto a animales terrestres. Y otros de los

grandes enigmas son las razones de la extinción

de la megafauna en la región, que ocurrió hace

diez mil años, luego de la Era de Hielo. Algunos

hablan de cambios climáticos, otros de la

presión de los seres humanos. Hay mucha

discusión, pero aún no hay una palabra

definitiva sobre este tema.

Visita al

Museo de Ciencias Naturales

Miguel Lillo (MUL).

Publicado

en

Paleo. Año

10.

Numero 75. Septiembre de 2012.

En julio de

2012, integrantes de Grupo Paleo visitaron la

institución mas importante del norte argentino,

como así también, parte de la facultad y jardín

botánico, donde uno piensa que esta recorriendo

la típica yunga tucumana, encontrando en el

recorrido la cartelera que señalas las

principales especies que están a la vista, un

jardín triasico, con criaturas prehistóricas

reconstruidas a escala natural, las ruinas del

solar de Miguel Lillo y su propia tumba,

ubicada allí mismo.

Desde el

inicio del siglo XX, la idea de contar con un

museo de Ciencias Naturales, era una inquietud

tanto del sabio Miguel Lillo como de la

Generación del Centenario, compuesta por

personalidades destacadas del ámbito cultural

tucumano. La Fundación Miguel Lillo que recibe

el legado “ad perpetuam memoria” del sabio,

materializó ese proyecto en las instalaciones de

la planta baja de un edificio construido en la

década del ´60. El mismo era visitado

continuamente y perduró un gran tiempo, pero

había cumplido un ciclo y debía renovarse.

Por esta

causa, la Comisión asesora vitalicia de la

Fundación inició en el año 2005 las gestiones a

los fines de remodelar el anterior museo, para

modernizarlo y darle un sentido tal, que fuera

accesible a todo tipo de público. Este cometido

se logró al reinaugurar el Museo Miguel Lillo de

Ciencias Naturales (MUL) el 12 de Mayo del 2010.

El propósito de Mul es comunicar a los

visitantes la importancia de la valoración,

preservación y el cuidado del medio ambiente.

|

El Mul

se encuentra integrado dentro de la

corriente de la Nueva Museología, por

ello está llamado a ser un importante

referente de la vida cultural tucumana,

a partir de la conservación de un

patrimonio vuelto a ser vivo y no oculto

en lugares inaccesibles para la mayoría.

Comunica a través de un lenguaje

comprensible consiguiendo una mayor

apertura, dinámica, difusión y

participación sociocultural. |

Como se sabe

el museo tiene que ser un hogar cultural

accesible a todos, no se dirige a un grupo de

expertos en la temática a exhibir y su razón de

ser es estar al servicio de la comunidad, como

actor útil del desarrollo cultural y social.

Es por ello que el museo ha incorporado además

de las técnicas tradicionales como sonidos,

videos o el dictado de cursos, recursos tales

como aro magnético para hipoacúsicos, escritura

Braille, un sector lúdico, rampas de acceso en

las cercanías del inmueble, en el edificio y

dentro del recorrido, baños para discapacitados

y capacitación permanente del personal; por

ejemplo a partir de la primera semana del mes de

Marzo de este año se capacitarán en el lenguaje

de señas. De esta manera se propone servir como

instrumento de comunicación, llegando a toda la

comunidad tanto a nivel emocional como

intelectual.

Por lo

expresado, el MUL sólo puede justificarse social

y culturalmente en función de sus destinatarios:

los visitantes, ellos son los que marcan la

razón de ser de esta institución.

En las Salas

de Exposiciones Temporales: en un sector

presenta parte de la famosa colección de Stewart

Shipton, coleccionista inglés que vivió en

Tucumán, integrada por aves y mamíferos

taxidermizados exhibidos en sus contenedores

originales que datan de principios del siglo XX,

aquí se explica a los visitantes la diferencia

entre el antiguo coleccionismo y la visión

actual de las ciencias naturales.

En otro sector

se expone una parte de la colección entomológica

de la Fundación y ejemplares de los libros

Genera et Species Plantarum Argentinarum,

considerada una de las contribuciones clásicas

más importantes a nivel mundial dedicada al

estudio de la flora argentina.

|

En las Salas Permanentes

de Exposición: el lenguaje museográfico

se apoya en la utilización de tecnología

(proyección de sonidos y videos),

iluminación dimerizada, colores, textos

cortos y comprensibles, sector lúdico y

una gráfica muy clara.

Se recurre a la

percepción sensorial del público

haciendo mucho más amena e impactante la

visita al museo. En estas salas se

exhiben minerales, fósiles y paisajes

del Noroeste Argentino, distribuidos en

un cuidadoso equilibrio entre réplicas y

originales. |

Hay más de 300.000 piezas que se

exponen en las distintas salas, en las que se

incluyen videos didácticos y actividades

multimedias e interactivas para los más

pequeños. Al cerrar los ojos, se percibe el

viaje por el tiempo, por las distancias, a más

de 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde a

través de la tecnología se puede escuchar el

lenguaje de la urraca, y el canto de las

carrasquitas.

Por el sistema Back Light

(iluminación desde atrás) la gigantografía de

las yungas sorprende al espectador que se hace a

un lado cuando comienza a escuchar la tormenta

que se desata en minutos y su caída sobre

piedras y follajes se hace casi real.

Cruzando sólo dos metros el

"viajero" ha ascendido a más de 3.000 metros de

altura y está frente al paisaje de alta montaña

y siente el correteo de los zorrinos y el aleteo

del águila mora. La vegetación es escasa y las

especies varían en los valles intermontanos.

|

Entre las vedettes del

Museo, el Herrerasaurus y el Marasuchus

remiten al visitante a imaginar cómo era

la fauna que merodeaba la región hace

225 millones de años. También atrapan

los ejemplares de la fauna moderna del

Cuaternario (mamíferos fósiles tales

como gliptodontes, megaterios, tigres

diente de sable, etcétera), así como una

réplica del esqueleto de un dinosaurio

que, en vida, pesó aproximadamente 70

toneladas. |

Antes de su

fallecimiento en 1931, y por gestiones de

Alberto Rougés y Ernesto Padilla, Miguel Lillo

donó sus valiosas colecciones de botánica y

zoología, su biblioteca y su propiedad a la

Universidad Nacional de Tucumán, con la

condición de que fuesen administradas por una

comisión asesora vitalicia. Luego de la muerte

del sabio tucumano, se integraron el Instituto

Universitario y la Fundación que lleva su

nombre, organismos cuya labor científica ha

adquirido prestigio internacional´.

La idea de

reformular los criterios de exposición y de

reacondicionar el edificio construido en la

década de 1960, surgió a comienzos del siglo XXI.

El criterio fue emplear la tecnología disponible

y darles a las exposiciones un sentido didáctico

que las hiciese más accesibles al público.

Lo único malo, es

que, los mas interesados en el tema, estudiantes

y profesionales se quedan con “gusto a muy

poco”, por ser una institución con amplias

colecciones y reputación en las ciencias

naturales del norte argentino, y para hacerlo

mas completo, no permiten filmar o sacar

fotografías. Mucha grafica, poco bicho.

Igualmente es “imperdible” y es de lo mejorcito

que se puede encontrar para conocer.

Por ultimo, pueden

ver una breve referencia bibliografía de Miguel

Lillo dentro de este Mismo numero de Paleo.

Hallaron un cráneo que

pertenecería a un Stegomastodon, barrancas del

Río Gualeguay.

Publicado

en

Paleo. Año

10.

Numero 75. Septiembre de 2012.

Un grupo de pescadores encontraron en barrancas

del Río Gualeguay, distrito Costa San Antonio, a

unos veinte kilómetros al oeste de Urdinarrain,

parte de un inmenso cráneo que sería de un

Mastodonte Stegomastodon, que

según las primeras estimaciones no sería adulto.

Hacia ese lugar se trasladó un grupo de

especialistas del Centro de Investigaciones

Científicas y Transferencia de Tecnología a la

Producción dependiente del CONICET encabezado

por la paleontóloga Brenda Ferrero de la ciudad

de Diamante para realizar las excavaciones que

dieron como resultado el rescate de los restos

fósiles que fueron trasladados al Centro de

Investigaciones donde se dará continuidad a los

estudios.

|

|

El hallazgo se produjo el 15 de julio,

oportunidad en que Diego Zapata encontró

en las barrancas del Río Gualeguay los

restos del animal, hecho que comunicó a

su padre y a Ricardo Sánchez con quienes

luego de tomarle fotografías, dio cuenta

del descubrimiento a las autoridades del

Municipio de Urdinarrain quienes

inmediatamente convocaron a personal

especializado para recuperar la

formidable pieza sin dañarla.

Tras más de tres horas de trabajo, el

equipo encabezado por Brenda Ferrero

logró desenterrar lo que sería la parte

superior de la cabeza con el paladar y

dos molares de un mastodonte. |

La paleontóloga informó que “es una de las

piezas mas grandes que se hallan descubierto en

esta zona” y que se trataría de un mastodonte,

cuyos orígenes datan de entre 10 mil a 120 mil

años. De cualquier manera los restos serán

sometidos a minuciosos estudios que darán

precisiones sobre la especie y sus orígenes.

No es esta la primera vez que se encuentran

restos de antiquísimos animales en la zona del

Río Gualeguay, sobre todo en Costa San Antonio.

Incluso los pescadores que descubrieron los

restos ya han dado cuenta de hallazgos similares

en esas costas del Gualeguay.

El grupo de campo estuvo integrado por Brenda

Ferrero, Félix Zapata, Rodrigo Traverso, Ricardo

Sánchez y Claudia Carruccio. Según se informó,

en agosto próximo los especialistas del Centro

de Investigaciones Científicas retornarán a

Urdinarrain para brindar una charla con los

datos precisos sobre el extraordinario hallazgo.

Historia evolutiva del Mastodonte

La familia está lejanamente emparentada con la

de los elefántidos, donde se clasifican los

elefantes actuales. Apareció en Eurasia, en el

Oligoceno, hace unos 20 millones de años, y

desde allí se extendió tanto a África, como a

América, donde la familia persistió hasta el

Pleistoceno e incluso el Holoceno (época

actual). Se admite como probable que la

extinción, hace sólo 10.000 a 8.000 años, de la

última especie, Mammut americanum, cuyos fósiles

han sido encontrados tanto en Norteamérica, como

en Sudamérica, fuera acelerada por la caza

practicada por los primeros pobladores humanos

de América. Se ha descubierto recientemente que

la tuberculosis desempeñó algún papel en el

final de la especie.

|

|

Los mastodontes aparecían recubiertos de

pelo grueso, como los mamuts (género

Mammuthus). Un esqueleto de

Mammut borcinus encontrado

en Grecia, con colmillos de 4,39 m de

longitud, corresponde a un mastodonte de

3,5 m de altura y un peso de unas seis

toneladas. Pero los colmillos de mayor

tamaño encontrados a la fecha fueron

hallados en el pueblo Milia al norte de

Grecia. Estos colmillos pertenecieron a

una hembra Mammut borsoni

y miden 5,02 metros y pesan 400 kilos,

ostentando por su tamaño un récord

Guinness. Los mastodontes americanos

eran animales de alzada algo menor que

los mamuts o incluso que los elefantes

actuales, pero de peso semejante al de

éstos, por su construcción muy masiva,

con gruesas patas columnares. |

Estaban dotados de defensas grandes en la

mandíbula superior y a veces, en el caso de los

machos, otras más pequeñas en la inferior.

Probablemente las usaban para levantar las matas

y las hierbas de las que parece que se

alimentaban.

Visita el Museo Paleontológico

Rincón de Atacama de Termas de Rio Hondo.

Publicado

en

Paleo. Año

10.

Numero 74. Septiembre de 2012.

Durante la nueva campaña biológica 2012, llevada

a cabo por Mariano Magnussen Saffer,

representante y coordinador de Grupo Paleo

Contenidos, se realizaron numerosas

exploraciones biológicas, recolección de

material, registro fotográfico y fílmico para

archivo en las provincias argentinas de Santa

Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca,

Salta y el país vecino de Bolivia.

En los viajes realizados, visitamos entre otras

instituciones, al Museo Paleoantropológico

Rincón de Atacama, ubicado en la ciudad de

Termas de Rió Hondo, Provincia de Santiago del

Estero.

Fuimos atendidos muy gentilmente por su

director, el Señor Sebastián Sabater, quien nos

contó el origen de la institución, su

desarrollo, actividades y problemáticas, las

cuales son compartidas con otras instituciones

del interior del país.

|

|