|

IMPORTANTE: Algunas de las imágenes

que acompañan a las presentes noticias son ilustrativas. Las

imágenes originales se encuentran publicadas en Paleo, Revista

Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico del Grupo

Paleo Contenidos ©.

Aviso Legal sobre el origen de imágenes. |

Presentan en Argentina un Plesiosauro del Cretácico de Santa Cruz.

Paleontólogos locales presentaron en Argentina la réplica de un

plesiosaurio hallado en 2009 en los lagos de la Patagonia (sur),

donde este reptil marino vivió hace 65 millones de años.

"Desde 2009 hasta ahora trabajaron para liberar al fósil de la roca

que lo rodeaba, hacer la reproducción del esqueleto y tenerlo aquí

colgado en la sala del museo", explicó a la AFP el paleontólogo

Fernando Novas, del Museo Argentino de Ciencia Naturales Bernardino

Rivadavia de Buenos Aires, donde ahora se exhibe la réplica.

.jpg) |

Se trata de un reptil marino cuyos restos

fueron hallados en rocas del cretácico en cercanías de la

ciudad de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, 2.770

km al sur de la capital argentina.

Los restos de este plesiosaurio son los más

completos hallados hasta el momento en Argentina y fueron

rescatados de rocas sumergidas en el Lago Argentino, un

espejo de agua de 566 metros cuadrados al pie de la

cordillera de los Andes. |

"Estaba unos 50 centímetros bajo el agua y hubo que secar parte del

lago" para retirar las rocas, explicó el científico Marcelo Isasi.

Fue necesario remover unas cuatro toneladas de rocas para

desenterrar los restos del fósil que se encontraron a escasos 500

metros del aeropuerto internacional de El Calafate.

Los plesiosaurios fueron grandes reptiles marinos que habitaron los

mares de todo el mundo, tenían cuello largo, cabeza pequeña y

dientes punteagudos. Corresponden a una era en la que la cordillera

de los Andes no existía y el océano inundaba la actual Patagonia

argentina.

De acuerdo a la reconstrucción de los paleontólogos, el ejemplar

medía unos nueve metros de largo y sus aletas alcanzaban 1,30 metros

cada una.

Fósiles de la era de hielo fueron hallados cerca de Miramar.

Un hallazgo fortuito fue realizado

por una familia miramarense en la restinga de las

playas de Mar del Sud. El personal del Museo Municipal de Ciencias

Naturales de Miramar lo identifico como los de un perezoso gigante

extinto.

La zona costera del

partido de General Alvarado tiene la particularidad de combinar

amplias playas, acantilados y paisajes naturales muy variados.

Debido a esto es muy usual hallar restos fósiles de animales que

vivieron en la región hace miles o millones de años en un paisaje

muy diferente al actual.

|

|

Estos hallazgos

son, en muchas ocasiones, fruto de la casualidad y del buen ojo del

que se da cuenta que lo que se ha observado es parte de un hueso de

esos antiguos seres.

Así le ha sucedido a la familia Palavecino, de

la ciudad de Miramar, quienes regularmente van de pesca al balneario

Mar del Sud, distante de la primera unos 15 km hacia el sur.

|

Debido a que la

marea estaba muy baja, decidieron recorrer los afloramientos de

sedimento que normalmente están sumergidos. De este modo les fue

posible encontrar varios restos óseos, especialmente una mandíbula,

de un perezoso gigante, denominado Scelidoterio (semejante a “Sid”,

el perezoso de La Era de Hielo”.

Inmediatamente se

comunicaron con el Museo Municipal “Punta Hermengo” de Miramar para

llevar lo encontrado e informar sobre el sitio del hallazgo, el cual

tiene una antigüedad aproximada de 700.000 años.

“Los Scelidoterios

(Scelidotherium leptocephalum) eran enormes perezosos

de poco más de una tonelada de peso, con un cráneo alargado y cuerpo

robusto. Poseían grandes garras, que le permitían hacer notables

galerías y madrigueras bajo tierra, como si fueran topos

gigantescos, las que seguramente modificaban constantemente el

antiguo paisaje bonaerense”, argumento Daniel Boh, del Museo de

Miramar.

|

En los acantilados

costeros del Distrito es posible observar los indicios de estas

cuevas y hasta parte de las mismas sin relleno, en las que es

posible identificar las marcas de las garras de sus excavaciones.

“Esta especie, es

bien conocida por nosotros, pues encontramos varios individuos

articulados y restos aislados en toda la zona, e incluso, tenemos un

hallazgo único ocurrido muy cerca de este último. Se trataba a

nuestro entender de una hembra adulta, abrazando a su pequeña cría,

cuyos esqueletos están depositados en nuestro museo”, sostuvo

Mariano Magnussen, investigador del museo.

<<<Imagen de archivo.

|

En el Museo de

Miramar, ubicado en el Bosque y Vivero “Florentino Ameghino”, están

expuestos los restos de la mayoría de las especies de animales

prehistóricos de la región (también conocidos como “Megafauna” o “Megamamíferos”),

que alcanzaron dimensiones gigantescas y una gran variedad de

formas. Complementado con los animales de La Era de Hielo, muestra

paleontológica pionera en América del Sur.

En La Plata

se le dio un importante reconocimiento al Museo Punta Hermengo.

Se

distinguió al trabajo arduo que realiza el Museo Municipal Punta

Hermengo de Miramar en el campo de las Ciencias Naturales. La

ceremonia se realizó en el auditorio de la Facultad de Ciencias

Naturales y Museo de la Universidad de La Plata.

El

viernes pasado, por medio de un acto oficial llevado a cabo en el

auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la

Universidad Nacional de La Plata, el reconocido Museo Municipal

Punta Hermengo de la ciudad bonaerense de Miramar, fue distinguido

por “divulgación y promoción de las ciencias naturales” y el único

de gestión municipal de la provincia en recibir la distinción.

El

reconocimiento fue otorgado en conjunto por FADAM (Federación

Argentina de Amigos de Museos), por la reconocida Fundación de

Historia Natural Félix Azara y por la Fundación Museo de La Plata

“Francisco Pascasio Moreno”.

|

|

El

distinción al personal del Museo Municipal Punta Hermengo, fue por

su intensa labor en la recuperación de material paleontológico de

interés científico y por el esfuerzo en la difusión de las Ciencias

Naturales en su conjunto, hechos que han posicionado a la ciudad

balnearia en libros y revistas del ámbito académico internacional, y

en los medios masivos de comunicación de todo el mundo.

Cabe destacar, que el Museo Municipal de Miramar se encuentra en el

interior del Bosque del Vivero Dunicola de la ciudad, cuyos

edificios actuales solo exhiben un 10 % de su colección total. |

La

distinción fue recibida por Daniel Boh y Mariano Magnussen, ambos

del Museo miramarense, dependiente de la Secretaria de Turismo y

Cultura, y Dirección de Cultura de la Municipalidad de General

Alvarado, y por Mariana Boh, en representación de la Asociación de

Amigos del Museo de Miramar

En

los últimos años, este Museo pudo conformar una gran colección,

constituida por piezas paleontológicas, muchas de ellas únicas en el

mundo, como así también nuevas especies descriptas, y otras en

proceso de estudio y publicación, “Se han recuperado numerosos

esqueletos prehistóricos de gran tamaño, e incluso, las únicas

huellas conocidas de un gran tigre dientes de sable bautizado como

Felipeda miramarensis, que hace honor a la localidad”,

comentó Mariano Magnussen , del museo de Miramar.

|

|

“Otras de las áreas de gran crecimiento es la de zoología marina, en

cuya colección se preservan grandes esqueletos de ballenas que

tienen entre 8 y 22 metros, otros cetáceos menores, pennipedos

(lobos, focas y elefantes marinos) y tortugas, además de distintos

organismos de ambientes marinos y continentales”, agregó Daniel Boh. |

El

trabajo llevado adelante por el personal del museo de Miramar,

colaboradores y miembros de la asociación de amigos, permite a

científicos de todo el país y del extranjero, encontrar material de

estudio de alta calidad. Además, en difusión, el museo ha logrado

uno de los primeros sitios web informativos en su tipo, además de

redes sociales y presencia en medios de todo el mundo que enriquecen

el conocimiento y el patrimonio natural.

Entre las autoridades presentes en el evento, estuvieron

Marta Alvarez Molindi, Presidente de FADAM;

Adrián Giacchino, Presidente de la Fundación Félix de Azara, Pedro

Elbaum, Presidente de la Fundación Museo de La Plata y

Analía Lanteri, directora del Museo de La

Plata

Adrián Giacchino,

presidente de la Fundación Azara afirmó que “En la provincia de

Buenos Aires, el Museo Punta Hermengo es el que genera más

expectativa, por la calidad de sus hallazgos y la manera de

difundirlo. Sin ninguna duda esta mención es muy merecida”.

Científicos estudian un ancestro de los actuales

primates que habitó en la Patagonia.

Millones

de años atrás, especialmente durante una época que se conoció como

Mioceno -un período geológico que comenzó hace unos 23 millones de

años-, el clima más cálido y húmedo en esta región del continente

permitió que varias especies de monos extiendan su distribución

hasta el sur de la Patagonia. Con excepción de los humanos, ninguna

otra especie de primates habitó en un área geográfica tan austral.

Los

platirrinos, o monos del Nuevo Mundo, son un grupo muy diverso que

ocupa en la actualidad una amplia gama de ecosistemas en los

trópicos americanos y exhiben grandes variaciones en ecología,

morfología y comportamiento. “Este trabajo publicado en la

prestigiosa revista Systematic Biology, aporta información valiosa

sobre del origen, evolución de la masa corporal y patrones de

distribución latitudinal de estos animales, reuniendo en el mismo

estudio a los que habitan en el presente y a los que habitaron en el

pasado”, explica el paleontólogo Marcelo Tejedor, investigador

independiente del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP

CONICET-CENPAT) (Argentina).

|

La

publicación se realizó en conjunto entre grupos de investigación de

la Universidad de Lausana, en Suiza, de la Universidad de Gotemburgo,

en Suecia (en la cual Tejedor realizó una estadía de trabajo entre

2016 y 2017), y de Argentina, y permite elaborar varias hipótesis.

Como dato concluyente, los ancestros de estos primates llegaron por

mar desde África unos 43 millones de años atrás y pesarían alrededor

de 400 gramos. “Lo que hicimos en este trabajo fue cruzar la

información de filogenia molecular disponible para los

primates actuales, y datos de masa corporal de especies

actuales, así como los estimados para los registros fósiles.

|

Se agregó como dato el rango medio de

distribución geográfica de las formas actuales, sumando la latitud

de los yacimientos de primates fósiles. En la actualidad hay unas

200 especies de primates platirrinos y se conoce el peso de

muchísimas de ellas. Esos datos los ingresamos para poder observar

cómo evolucionaron la masa corporal y distribución de los

platirrinos a lo largo de los más de los 40 millones de años que

transcurrieron hasta hoy”, describe Tejedor.

El

científico explica que hasta ahora solía creerse que el grupo más

pequeño de monos del Nuevo Mundo derivaba de ancestros de mayor

tamaño; sin embargo, con esta investigación, dicha hipótesis se pone

en revisión.

“En la

localidad de Santa Rosa, área del alto Amazonas al este del Perú, se

encontraron molares pertenecientes a estos primates con una

antigüedad de 40 millones de años y con un tamaño corporal estimado

en 400 gramos. Si los más antiguos fueron pequeños, es probable que

haya habido en determinados linajes, a pesar de lo que se sostenía

anteriormente, una tendencia a permanecer pequeños, como puede

observarse en los actuales calitriquinos, una subfamilia de primates

platirrinos con un peso que no supera los 500 o 600 gramos en

ninguno de sus géneros”, afirma el investigador.

|

En cuanto

a la distribución territorial de estos monos en América del Sur, la

propagación se encuentra asociada a sucesivos fenómenos geológicos y

climáticos que derivaron en un gran impacto ambiental.

Tejedor

asegura que los platirrinos tuvieron un pico de diversificación

durante el Mioceno inferior a medio, sucedido entre 20 y 15 millones

de años atrás. En ese período, caracterizado por un calentamiento

global, adquirieron mayores tamaños corporales y se distribuyeron

ampliamente, más que en toda su historia evolutiva, llegando hasta

la Patagonia.

|

A partir del enfriamiento sucedido a partir del

Mioceno medio, se reduce nuevamente la distribución geográfica y

desaparecen de Patagonia. “Aquí también existen hipótesis

encontradas. Una que indica que los monos que habitaban esta región

se extinguieron sin derivar en los grupos actuales, y otra, que es

la que propongo, indica que pudieron encontrar corredores de

retracción hacia el norte del Continente y ser parte de los linajes

vivientes”.

Si bien aún quedan piezas por descubrir sobre la

evolución de estos monos que comenzaron a habitar este continente

hace unos 43 millones de años, la apuesta a futuro, según indica el

científico, es seguir combinando conocimientos de disciplinas

diversas como la paleontología, la biología molecular y la

bioinformática, para poder responder a muchos interrogantes

pendientes. (Fuente: CONICET/DICYT).

Lavocatisaurus agrioensis, un nuevo

dinosaurio sauropodo de Neuquén.

Paleontólogos argentinos y españoles

encontraron un ejemplar adulto y dos especímenes juveniles de esta

nueva especie de dinosaurio a la que nombraron Lavocatisaurus

agrioensis. Se realizó una reconstrucción casi completa de su

cráneo y esqueleto.

El doctor José Luis Carballido, investigador

del Museo Egidio Feruglio (MEF) y del CONICET, destacó a la

Agencia CTyS-UNLaM que “no solo se trata del hallazgo de una

especie nueva en un sitio donde no se esperaba encontrar fósiles,

sino que, además, el cráneo está prácticamente completo”.

Lavocatisaurus agrioensis pertenece al

grupo de los dinosaurios saurópodos, aquellos cuadrúpedos herbívoros

de cuello y cola larga entre los cuales existieron especies

gigantescas que pesaban más de 70 toneladas y otras “enanas” que no

superaban los 10 metros de longitud al alcanzar la adultez.

|

|

“Encontramos la mayor parte de los huesos del

cráneo del Lavocatisaurus: el hocico, las mandíbulas, gran cantidad

de dientes, también los huesos que definen la órbita de los ojos por

ejemplo y, de esa manera, pudimos hacer una reconstrucción muy

completa”, detalló Carballido, quien, en 2017, presentó al mundo al

dinosaurio más grande conocido hasta hoy: el Patagotitan mayorum. |

También, se encontró parte del cuello, de la cola y del dorso de

este animal. El doctor José Ignacio Canudo, investigador de la

Universidad de Zaragoza y autor principal del estudio, indicó que

“en el caso del Lavocatisaurus, estimamos que el ejemplar

adulto medía 12 metros, en tanto que los juveniles rondaban entre

los 6 y 7 metros”.

“Este descubrimiento de un adulto y dos

juveniles también significó el primer registro de un desplazamiento

en grupo dentro de los dinosaurios rebaquisáuridos”, agregó el

paleontólogo Canudo.

El hallazgo se produjo en el centro de la

provincia de Neuquén. Carballido describió que “en dicho sitio, hace

110 millones de años, el ambiente era muy desértico, con lagunas

esporádicas, por lo que descartábamos encontrar fósiles allí; si

bien se estima que este grupo de saurópodos podría haber estado

adaptado para moverse en ambientes más bien áridos, de vegetación

baja, con poca humedad y poco agua, es un ambiente en el que uno no

estaría buscando fósiles”.

La misma aridez del ambiente indica que los

restos fósiles de estos tres ejemplares no fueron desplazados y

reunidos por un cauce de agua, sino que se desplazaban en grupo y

fallecieron juntos. No hay forma de saber si había parentesco entre

los miembros de este grupo, por lo que quedará para la imaginación

el suponer si se trataba de un padre o una madre junto a dos de sus

hijos.

En aquel entonces, América del Sur y África aun

no habían terminando de separase. Por ello, es que también se han

descubierto dinosaurios rebaquisáuridos en África y en Europa. De

hecho, el primer hallazgo de un rebaquisáurido fue realizado en el

desierto del Sahara, en 1950, por el paleontólogo René Lavocat y, en

honor a él, es que esta nueva especie de Neuquén fue nombrada como

Lavocatisaurus.

El estudio del Lavocatisaurus, publicado

en la revista científica Acta Palaeontologica Polonica , fue

realizado por un equipo hispano-argentino, compuesto por los

investigadores José Ignacio Canudo (IUCA-Universidad de Zaragoza),

José Luis Carballido (MEF-CONICET), Alberto Garrido (MOZ – Neuquén)

y Leonardo Salgado (UNRN-CONICET).

Previamente, en Nigeria, se había encontrado un

cráneo bastante completo dentro del grupo de los rebaquisáuridos.

“El cráneo del Lavocatisaurus es bastante distinto, más basal

y con características más primitivas”, detalló Canudo a la

Agencia CTyS-UNLaM.

“Hasta el hallazgo del

Lavocatisaurus,

se creía que los rebaquisáuridos tenían dos facetas de desgaste en

sus dientes, pero acá vemos claramente una sola faceta de desgaste

que, de ninguna manera, es producto del roce de los dientes

superiores con los inferiores, porque los dientes inferiores son muy

chicos en relación a los superiores”, explicó el investigador de la

Universidad de Zaragoza.

A partir de la observación de una faceta de desgaste en sus dientes,

los autores del estudio del Lavocatisaurus infieren que este

dinosaurio tenía una especie de cubierta queratinosa en la parte

inferior del cráneo con la cual probablemente raspaba el lado

interno de los dientes superiores cada vez que quería cortar las

ramas para alimentarse.

A partir del hallazgo casi completo del cráneo,

se pueden ver sus dientes alargados con la forma de un lápiz.

Asimismo, se observa que sus dientes tenían la capa de esmalte más

gruesa del lado externo, es decir, hacia los labios; y que, además,

tienen una faceta de desgaste de ángulo bajo que sería provocada por

dicha estructura queratinosa. Ilustración Gabriel Lio y Agencia

CTyS-UNLaM.

Nuevos fósiles de Megatherium filholi, un megaterio

enano en el Pleistoceno bonaerense.

Los perezosos vivientes son mamíferos de movimientos

lentos que habitan colgados de las ramas de los árboles en bosques y

selvas de Sudamérica. Sin embargo, hace unos 10.000 años antes del

presente existieron en nuestras pampas perezosos terrestres de

tamaños colosales, que en su mayoría superaban los 500 kilogramos de

peso. Tenían una larga lengua y labios muy móviles con los que

seleccionaban las plantas que eran parte de su dieta.

Estos perezosos estaban dotados de grandes garras con

las que se defendían de los carnívoros de la época, como ser el

tigre dientes de sable y el oso de las pampas.

Sin lugar a dudas el más espectacular de los

perezosos terrestres fue el

Megatherium americanum. Fue el mayor de

su linaje, alcanzaba los cinco metros de longitud y un peso que

rondaba entre cinco y seis toneladas.

|

Sin embargo, entre los gigantes megaterios existió

una especie más pequeña, conocida como

Megatherium filholi. Esta

especie fue descubierta por primera vez por el Perito Francisco P.

Moreno en el año 1888, y desde entonces quedó olvidada por la

mayoría de los investigadores. |

Hasta que recientemente -transcurridos desde entonces

130 años- naturalistas de campo del Museo Municipal Punta Hermengo

de la ciudad de Miramar (provincia de Buenos Aires) rescataron los

restos de esta especie hallada en sedimentos cercanos a la localidad

de Mar del Sud, unos 15 km al sur de la primera. Los mismos fueron

estudiados por un equipo de investigadores de la Fundación Azara, la

Universidad Maimónides, el Museo Argentino de Ciencias Naturales

Bernardino Rivadavia, el Centro de Investigaciones Científicas y

Transferencia de Tecnología a la Producción de Entre Ríos, el Museo

Municipal Punta Hermengo y el CONICET.

En este estudio los autores descubrieron que Megatherium filholi

era mucho más pequeño que sus parientes

cercanos, no sobrepasaba los tres metros de longitud (un tamaño

pequeño para un megaterio) y la tonelada de peso. El estudio fue

publicado en la revista especializada

Neues Jahrbuch für Geologie und

Paläontologie - Abhandlungen ( Nuevo Anuario de Geología

y Paleontología – Ensayos) de Alemania.

Si uno recorre las barrancas de la costa balnearia

entre las ciudades de Mar del Plata y Miramar es posible cruzarse

con grandes cuevas de hasta dos metros de diámetro que desembocan en

la playa. Estas cavernas, muestran en sus paredes las marcas de las

garras que dejaron los perezosos gigantes que habitaron la región

hace más de 10.000 años. Es muy posible que estos grandes perezosos

las habrían utilizado para refugiarse o hibernar en los crudos

inviernos de aquel entonces. Por lo tanto, este “pequeño” Megaterio

pudo haber sido uno de los animales que las produjeron.

El hallazgo de

Megatherium filholi

muestra que aún

conocemos poco sobre la fauna extinta pampeana y que aún hay muchos

actores que faltan por descubrir.

Debido a este y otros importantes descubrimientos

paleontológicos recientes, como el hallazgo de las huellas de un

tigre dientes de sable, la Municipalidad de General Alvarado y la

Fundación Azara planifican construir un nuevo Museo de Ciencias

Naturales en la localidad, a partir del área de la respectiva

temática que hoy tiene el Museo Municipal Punta Hermengo.

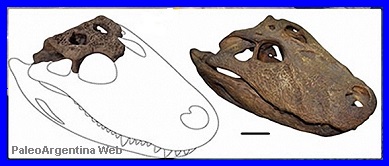

Protocaiman peligrensis, un antepasado patagónico del

yacaré de 65 millones de años.

Los fósiles fueron descubiertos por investigadores

argentinos en Chubut, al norte de Comodoro Rivadavia. Fue bautizado

con el nombre de Protocaiman peligrensis

Restos fósiles de un antepasado del yacaré que habitó

la Patagonia hace 65 millones de años fueron hallados por

investigadores argentinos en Chubut, al norte de Comodoro Rivadavia,

y estiman que habría duplicado el tamaño de un ejemplar actual.

|

|

La agencia de noticias de Ciencia y Tecnología de la

Fundación Leloir (CyTA-Leloir) informó este lunes que un equipo de

paleontólogos descubrió un antepasado del yacaré y otros caimanes

que habitaron esa región patagónica cuando tenía un clima

subtropical, muy distinto al presente.

<<<Fragmento

hallado

Protocaiman peligrensis,

y su ubicación anatómica. Prensa. |

El ejemplar fue bautizado con el nombre de

Protocaiman peligrensis, dado que los restos fósiles de su

cráneo se hallaron en Punta Peligro, un accidente geográfico sobre

el Golfo San Jorge situado entre Comodoro Rivadavia y Bahia

Bustamante, detalla el informe al que tuvo acceso Télam.

Los caimanes son uno de los principales grupos de

cocodrilos que hoy habitan los sistemas de agua dulce de América del

Sur y Central

Pero su historia evolutiva más temprana, que se

desarrolló alrededor de la extinción masiva que acabó con la gran

mayoría de los dinosaurios hace 65 millones de años, es poco

conocida debido a que se hallaron pocos fósiles que, además, suelen

estar mal preservados y muy fragmentados.

El estudio argentino, que fue publicado en la revista

Proceedings of the Royal Society of London. Series B, aporta más

información sobre ese pasado.

|

|

“Esta nueva especie representa uno de los fósiles de

caimaninos más antiguos conocidos”, afirmó Paula Bona, investigadora

del Conicet en la División Paleontología Vertebrados de la Facultad

de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata

(UNLP).

Aspecto de

Protocaiman peligrensis. (*). |

Este hallazgo “permite una revisión del árbol

genealógico de los cocodrilos y propone por primera vez que los

caimanes habitaron América del Norte durante la época de los

dinosaurios e ingresaron a América del Sur en el Cretácico (de 145 a

66 millones de años atrás), donde se dispersaron y diversificaron”,

dijo Bona.

El equipo estuvo integrado además por los

investigadores del Conicet Martín Ezcurra (Museo Argentino de

Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”); Francisco Barrios (Museo

Provincial de Ciencias Naturales “Olsacher”, de Zapala, Neuquén) y

María Victoria Fernández Blanco (División Paleontología Vertebrados

de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP).

Descubren nuevos

fósiles de dinosaurios y tortugas cerca de Sarmiento.

Los científicos

que integran el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados de la

Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco hallaron nuevos

restos fósiles en la zona cercana a Sarmiento y Buen Pasto, a pocos

kilómetros de Comodoro Rivadavia.

Los hallazgos se

suman a los fósiles que durante tres décadas, los investigadores

vienen encontrando principalmente en la estepa chubutense y

santacruceña y que han tenido reconocimiento internacional.

Cada año, al

finalizar el invierno, los integrantes del Laboratorio realizan sus

habituales campañas hacia el desierto patagónico en busca de

vestigios de otros tiempos.

|

Las temperaturas

propias de la primavera están todavía ausentes en la región pero, de

ninguna manera interrumpen los trabajos de campo que ya tienen

planificados el dr. Gabriel Casal, el dr. Lucio Ibiricu,

investigador del Cenpat-Conicet, el geólogo Bruno Álvarez, el alumno

de Geología Xavier Castaño y el Téc. Marcelo Luna. Tal es así que en

la primera quincena de septiembre, el grupo de investigadores,

provisto de carpas, bolsas de dormir, piquetas, palas, pinceles y,

comida para varios días, se dirigieron hacia la región del lago

Colhué Huapi y también hacia el río Chico. |

Luego de largas

jornadas de exploración sobre rocas sedimentarias que fueron

depositadas por ríos de hace unos 80 a 70 millones de años atrás, es

decir en el período Cretácico, los primeros restos salieron a la

vista. Todos los integrantes del grupo se centraron en la excavación

de esos restos, trabajando con cinceles y martillos con suma

precaución. Fortaleciendo con productos especiales cada parte que se

iba descubriendo de los fósiles. Las tareas técnicas se centraron en

la realización de un bochón de yeso y vendas de arpillera que

aseguran la correcta extracción y el traslado de los fósiles.

Finalizada la

campaña, ya en el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados el

técnico Marcelo Luna inicia el proceso de preparación de los

fósiles, de manera que los mismos sean liberados de la roca que los

incluye. Una tarea que requiere suma paciencia y extremo cuidado,

donde se utilizan pinceles y pequeñas herramientas para quitarles el

sedimento acumulado, no solo en la parte superior sino también a los

lados.

Los restos fósiles

de una tortuga de unos 50 centímetros de largo, muy bien preservada,

y restos de dinosaurios carnívoros, comienzan a ver la luz al ser

cuidadosamente extraídos de la estructura de yeso mediante agujas

neumáticas.

|

Este trabajo puede

demandarles varios días hasta que el fósil queda descubierto en su

totalidad. Finalizado este proceso, los investigadores comienzan la

etapa de estudio e interpretación del fósil, el ambiente donde vivía

y también de la tafonomía, es decir tratar de entender qué le

sucedió al organismo una vez que murió y lo encontraron fosilizado.

En esta etapa se encuentran abocados actualmente. |

El grupo de

investigación formado por el Dr. Martínez se encuentra trabajando

desde hace muchos años en niveles de las formaciones Matasiete, Bajo

Barreal y Lago Colhue Huapi, abarcando gran parte del período

Cretácico.

Las exploraciones

e investigaciones se llevan adelante en el marco de la Ley

Provincial XI (ex 3559), a través de diversos proyectos de

investigación en convenio en la Secretaría de Cultura de la

Provincia del Chubut, como autoridad de aplicación de dicha ley que

se ocupa de la protección del patrimonio cultural paleontológico.

El proyecto

intenta conocer la fauna de dinosaurios y otros fósiles que también

han encontrado, como tortugas, cocodrilos y peces, el paleoambiente,

la tafonomía y paleoecología.

Descubren un diminuto cráneo de un

marsupial fósil.

El fósil mide 21 milímetros y fue hallado por el equipo del Museo

Paleontológico “Fray Manuel de Torres” de esa localidad bonaerense

en sedimentos de la edad Lujanense

El pequeñísimo hocico mostraba sus afilados dientes entre los pardos

sedimentos depositados en el norte bonaerense durante los últimos

100.000 años. A unos pocos kilómetros del casco urbano de San Pedro,

Julio Simonini y José Luis Aguilar, integrantes del Museo

Paleontológico “Fray Manuel de Torres” no salían de su asombro

cuando observaron el pequeñísimo fósil.

El diminuto cráneo había quedado expuesto gracias a la erosión de

los agentes naturales. Sus dientes están muy gastados, lo que

sugiere que se trató de un individuo senil, de edad muy avanzada.

Las características de su dentición sugieren que perteneció a un

pequeño marsupial (animales que completan su desarrollo en una bolsa

o marsupio que posee la madre) con preferencias carnívoras, muy

probablemente asignable al género Lestodelphys; con molares

comprimidos antero posteriormente, con crestas largas, con la zona

de machaque muy angosta.

|

|

El fósil descubierto en San Pedro, de tan sólo 21 milímetros de

largo, perteneció a un ejemplar de una talla mayor a la especie

viviente Lestodelphys halli (comadrejita patagónica); y según

las primeras apreciaciones se encuentra en el rango de los

ejemplares más grandes conocidos de la especie fósil Lestodelphys

juga.

Lestodelphys es

un género ocasionalmente registrado en la Región Pampeana, vinculado

a los momentos más fríos y secos de las épocas glaciarias ocurridas

durante el Cuaternario. |

En la

clasificación y revisión del fósil participaron la Dra. Analía

Forasiepi, investigadora del

Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales

de Mendoza (IANIGLA-CONICET) y el

Dr.

Francisco Goin, del Museo de Ciencias Naturales de La Plata.

El

Dr. Goin, opina que “uno de los rasgos más claros para distinguir

a los marsupiales (el grupo de mamíferos vivientes que incluye al

ancestro común de las zarigüeyas, los canguros y todos sus

descendientes) de los placentarios (el grupo de mamíferos vivientes

al cual pertenecemos nosotros) es la presencia en los marsupiales de

tres premolares y cuatro molares, tal cual se observa en el material

fósil de San Pedro.

En

los Didelphidae, familia a la que pertenecería el diminuto animal

hallado, los molares presentan dos partes funcionales: una para el

corte (al accionar las crestas cortantes de los dientes homólogos

superiores e inferiores) y otra para el machaque (al encastrar las

cúspides en las depresiones)”. Según

consideraciones de la Dra. Forasiepi, “es un animalito muy

interesante y entiendo no se corresponde con ninguna de las especies

que habitan actualmente en la región.

Comparando con las especies pequeñas de marsupiales vivientes en la

zona o en las áreas geográficas vecinas el fósil de San Pedro no

concuerda con ninguno de ellos. Y es mayor que la especie Lestodelphys

halli , una especie de estirpe patagónica ocasionalmente registrada

en provincia de Buenos Aires, vinculada a los momentos más fríos y

secos de las épocas glaciarias y con medidas cercanas a las

observadas en la dentición de la especie fósil Lestodelphys juga.

Especie con el rango de tamaño del material descubierto ahora en San

Pedro”.

Desde

el Museo Paleontológico de San Pedro comentan que “el hallazgo de

este marsupial representa una excelente oportunidad para conocer a

los pequeños mamíferos que habitaron la región junto a grandes

bestias como los armadillos gigantes o los grandes perezosos

terrestres. Estos frágiles fósiles son extremadamente raros ya que,

al ser de animales con huesos tan débiles y delgados, se pierden y

no se fosilizan. El hallazgo de este pequeño animal se suma a otras

60 especies que el Museo ha descubierto en la zona en los últimos 20

años”.

Presentan estudio de restos

fósiles de yaguareté hallados en Formosa.

El descubrimiento fue hecho a orillas del río Bermejo

en 2015. Los investigadores resaltan la importancia de realizar

tomografías para certificar y convalidar ciertos datos.

Un fósil de

yaguareté (Panthera onca) de casi 10.000 años de antigüedad fue

hallado en la provincia de Formosa. Según los investigadores del

Conicet que participaron de los estudios, se trata del uno de los

primeros registros fósiles de esta especie en el norte de Argentina

y presenta un excelente estado de conservación.

Los resultados de

los análisis hecho a los restos fueron publicados recientemente en

un artículo en Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, una

revista científica de Alemania. De acuerdo con las estimaciones del

equipo de investigadores –compuesto por integrantes de Formosa,

Corrientes y La Plata–; se trata de un ejemplar que vivió durante la

transición entre el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano.

|

|

Los restos del

yaguareté fueron descubiertos en una de las márgenes del río

Bermejo, a la altura de la localidad de Villa Escolar, en la

provincia de Formosa, por un equipo del Museo Provincial de Ciencias

Naturales, dirigido por el arqueólogo Juan Friedrichs. Después del

hallazgo y la extracción del material, que ocurrió en 2015, se dio

aviso a paleontólogos del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal,

Conicet-UNNE) y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la

Universidad Nacional de La Plata, quienes iniciaron los análisis

para determinar la antigüedad y las características del animal.

|

“Desde un principio

supimos que se trababa de un carnívoro, algo que aparece con muy

poca frecuencia en estos yacimientos, en los que sí abundan los

fósiles de animales herbívoros, por lo que se trataba de un hallazgo

importante. Después de los primeros estudios, pudimos confirmar que

se trataba de Panthera onca, una especie de la que no se tenía

registro fósil en esta zona”, destaca la becaria doctoral del

Conicet en el Cecoal, Cecilia Méndez.

El excelente estado

de conservación del material –consistente en un cráneo junto con la

mandíbula completamente articulada, el atlas y el húmero– es una de

las principales características de este ejemplar fósil. “La

paleofauna asociada y las dataciones realizadas, permitieron

determinar que tiene una antigüedad de entre 9.500 y 10.000 años.

Esto nos ubica entre el Pleistoceno tardío y el principio del

Holoceno”, explica el investigador del Conicet en el Cecoal, Alfredo

Zurita.

|

|

“En este primer

trabajo se realizó una presentación y una descripción del hallazgo,

pero el equipo de investigadores tiene previsto avanzar con nuevos

estudios de estas piezas, con el objetivo de conocer otros aspectos

referidos a la especie, que cobra actualmente una particular

relevancia por su crítico grado de conservación en el norte de

Argentina. La publicación también incluye los resultados de un

análisis fitolítico de los sedimentos, que permiten conocer más de

las condiciones de ese entonces y lograr una descripción general del

paleoambiente. |

Los restos fósiles del yaguareté seguirán siendo estudiados por el

equipo de paleontólogos, a través de distintas técnicas y

herramientas. “Fue fundamental realizar tomografías computarizadas,

y que fue posible mediante un convenio entre el Conicet con el

Instituto de Cardiología de Corrientes”, comentó Zurita. Fuente

larepublica.

Hallan

restos fósiles de una ballena en el margen de un arroyo en Ramallo.

Restos

óseos de una ballena fueron hallados la margen derecha del Arroyo de

Las Hermanas, en el partido de Ramallo. Lo novedoso de ese

descubrimiento radica en que tenía vestigios humanos indicando que

el paso del hombre por esa zona data de muchos años antes de lo que

se creía, según los investigadores.

A

partir de la bajante excepcional que se registra en el río Paraná

desde hace 15 días, el referente en el Área Paleontológica del OPAP

Litoral Norte, Damián Voglino, reconoció

restos

óseos de una ballena

dentro de los sedimentos de la margen derecha del Arroyo de Las

Hermanas, en el partido de Ramallo.

El material consiste en siete vértebras caudales o

lumbares. El

trabajo se enmarca en el proyecto de investigación arqueológica

sobre el humedal del río Paraná Inferior a cargo de Dr. Daniel

Loponte (CONICET-INAPL).

|

|

El

trabajo es coordinado por el ramallense Voglino con la colaboración

del Licenciado Jorge Liotta y equipo de trabajo del Museo de

Ciencias Naturales A. Scasso (San Nicolás) y Miguel Ángel Lugo del

Museo Histórico Hércules Rabagliatti de Ramallo. |

Durante la era del Holoceno Medio se verificó la

última de las ingresiones marinas

que modificaron drásticamente el paisaje

del tramo final del río Paraná, transformándolo en un ambiente de

estuarios donde tuvo lugar el depósito de los restos del primer

cetáceo registrado para la región, informaron.

Miguel

Ángel Lugo, parte del equipo que realizó el hallazgo y referente del

Museo Hércules Rabagliati de la ciudad de Ramallo, remarcó que en

1998 halló restos de un ballena en otra zona del arroyo Las Hermanas

también en una pronunciada bajante del río Paraná.

Lo novedoso de ese descubrimiento radica en que tenía

vestigios humanos indicando que el paso del hombre por esa zona data

de muchos años antes de lo que se creía.

Para

Lugo el hallazgo de estos restos fósiles "nos cuenta cómo era el

ambiente donde vivieron y murieron estas ballenas hace decenas de

siglos atrás, cuando el mar ingresó más de 200 kilómetros adentro de

su lugar actual". Fuente. Noticia1.

Hallan restos fósiles de un pez con escudos dérmicos en el

Pleistoceno de San Pedro.

Fueron descubiertos

en San Pedro y pertenecen a una familia de peces escasamente

registrada en el Cuaternario de Argentina

El descubrimiento comenzó en una recorrida habitual

del equipo del Museo Paleontológico de San Pedro, cuando dos

integrantes del grupo observaron un importante número de pequeños y

delgados fragmentos que, a primera vista, parecían el caparazón roto

de un caracol. Sin embargo, al prestar atención a las pequeñas y

delicadas piezas, José Luis Aguilar y Julio Simonini comprendieron

que eso era otra cosa.

Algo diferente había aparecido en ese sector de

Campo Spósito, un predio ubicado en la zona conocida como Bajo

del Tala, a 170 kilómetros de Buenos Aires.

Al comenzar la recuperación del ejemplar,

comprendieron que estaban ante los restos de un pez acorazado que se

había preservado en sedimentos posiblemente lagunares depositados a

finales de la Edad Lujanense, por lo que su

antigüedad se estima superior a los 10.000 años.

En una cuidadosa y paciente tarea, los integrantes

del Museo lograron obtener unas 40 placas óseas, espinas

pectorales, vértebras y algunos radios osificados de las aletas

dorsales; además de lograr recuperar la

cola del animal totalmente articulada, es decir, armada en posición

de vida.

Si bien la forma y el tamaño de las diminutas

plaquetas o escudetes, presentan ciertas variaciones, en su mayoría

son de aspecto rectangular, cóncavo y de unos 6 a 11 mm por lado. Su

espesor no es superior a 1 mm y, si bien son pequeñas, poseen una

resistencia importante. Todo el cuerpo del animal estaba cubierto

por este sistema de “escudos” que protegían al pez del ataque

de los depredadores.

|

Las vértebras recuperadas son bastante cuadradas y

extremadamente planas para optimizar los movimientos en el agua. El

equipo del Museo también recuperó algunos radios osificados que

formaban parte de las aletas dorsales, pectorales y caudales y

permitían al pez extender dichas aletas para lograr, así, conducirse

en el flujo de agua con total manejo de sus movimientos.

<<<Ilustrativo. |

El pez hallado pertenece a la familia de los

loricáridos, del latín lorica, que significa “cuero”

y que alude a las armaduras utilizadas en la antigua romana. Son un

grupo de bagres cuyos cuerpos están provistos de importantes medidas

defensivas: placas, púas y aletas osificadas. En nuestro país se los

conoce popularmente como “viejitas del agua”, entre otros

nombres comunes y son animales de aspecto poco vistoso. Su boca está

adaptada para succionar y rascar los fondos rocosos en busca de

vegetación acuática de la cual se alimenta.

Los restos fósiles de estos peces son extremadamente

raros y se reducen a un pequeño número piezas en todo el país. De

hecho existían, hasta hoy, sólo tres antecedentes de hallazgos

similares.

Fue Florentino Ameghino quien, en 1898, citó

por primera vez, restos fósiles de loricáridos en sedimentos

del Pleistoceno de la región pampeana.

La segunda aparición de restos asociados a esta

familia correspondió a un hallazgo en 2008, en Salto, también en

provincia de Buenos Aires, y fue publicado por los investigadores

Bogan, Reyes, Toledo y Ramírez.

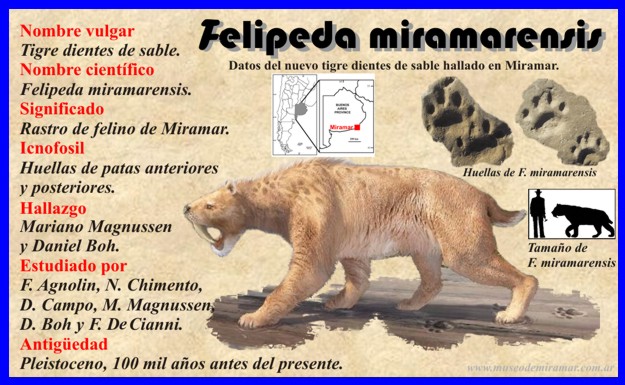

Un nuevo Tigre Dientes de Sable fue identificado por sus

huellas en Argentina.

Fue presentado recientemente a la comunidad

científica internacional “Felipeda miramarensis”, un gran tigre

dientes de sable conocido a partir de las huellas fósiles

recuperadas en la ciudad de Miramar, Argentina.

El increíble hallazgo paleontológico

único en el mundo, ocurrió en septiembre de 2015 y fue realizado por

personal del Museo Municipal Punta Hermengo de la ciudad balnearia

de Miramar, a unos 450 kilómetros de Buenos Aires. Pero recién ahora

se determinó que las huellas fósiles atribuidas a un gran tigre

dientes de sable que vivió durante el Pleistoceno (edad geológica

que abarca entre 2,5 millones de años a 10 mil años antes del

presente), son las primeras atribuibles a este felino extinto,

determino la fuente.

Los tigres dientes de sable, se

encuentran representados en el registro fósil de Argentina, a partir

de restos óseos atribuibles a Smilodon populator, el

mayor representante de este grupo de felinos extintos, que superaba

los 300 kilogramos de peso. Pero hasta la fecha nunca se había

encontrado huellas de esta magnífica criatura. Fue así, que muy

cerca del centro urbano y en pleno sector turístico, Mariano

Magnussen y posteriormente Daniel Boh, encontraron huellas de este

gran felino de unos 19 centímetros de diámetro cada una.

“La nueva icnoespecie fue bautizada

científicamente como Felipeda miramarensis, en honor a

la ciudad donde se las encontró”, argumento Daniel Boh, y agrego

“desde hace décadas Miramar ha aportado a la ciencia con numerosos

descubrimientos, pero nunca se la había homenajeado de esta forma”.

|

Pero Felipeda miramarensis

no estaba solo. En esos pantanos de hace 100 mil años atrás,

otras criaturas también dejaron sus huellas a las orillas de

una laguna que ya no existe, como aves de más de un metro de

altura, roedores gigantes y un extinto camello con larga

trompa.

<<< Huellas tipo de Felipeda

miramarensis, (Agnolin, F et

al, 2018), in situ, cuando fueron hallas en septiembre de

2015 por Mariano Magnussen del Museo Municipal Punta

Hermengo de Miramar. |

Así mismo el equipo

local recupero en varias oportunidades restos óseos de animales

parecidos a hipopótamos (Toxodon) perezosos gigantes (Megaterio,

Lestodonte y Celidoterio), caballos extintos (Hippidium) y todo un

ecosistema primitivo con peces, insectos y hebras vegetales entre

otros, declaro Mariano Magnussen, del Museo de Miramar.

La zona donde se recuperó este

magnífico material ya era conocida mundialmente desde fines del

siglo XIX. Fue el mismo sabio Florentino Ameghino el que destacó su

importancia allá por 1908. Posteriormente el sitio fue estudiado por

décadas por el Museo de La Plata y el Museo de Buenos Aires, y

actualmente por el Museo Municipal Punta Hermengo.

Felipeda miramarensis,

fue un tigre dientes de sable (como el popular personaje “Diego” de

la película La Era de Hielo). Sin dudas, fue uno de los grandes

triunfos evolutivos de los mamíferos depredadores. La extraordinaria

peligrosidad de este félido se debía al gran desarrollo de la parte

anterior de su cuerpo y al tamaño asombroso de sus caninos

superiores, que llegaban a sobresalir más de treinta centímetros.

|

Todo su cuerpo tenía una estructura poderosa y los músculos de los

hombros y del cuello estaban dispuestos de tal manera que su enorme

cabeza podía lanzarse hacia abajo con gran fuerza. “La diferencia en

tamaño de las huellas posteriores y anteriores de Felipeda

miramarensis, refleja la anatomía de esta bestia extinta.

<<< Mariano

Magnussen y Daniel Boh, ambos del Museo Municipal de

Ciencias Naturales Punta Hermengo de Miramar, mostrando las

huellas de Felipeda miramarensis, únicas en el mundo. |

Este hallazgo y otras de gran

importancia científica que se vienen desarrollando desde los últimos

años, movilizo a las autoridades para concretar en un futuro

próximo, un nuevo edificio para albergar las colección y ampliar las

exhibiciones del Museo de Ciencias Naturales de Miramar, contando

con la colaboración de la Fundación Azara.

Araucaria

lefipanensis, nueva araucaria fósil de 66 millones de

años en Chubut.

La noticia la comunicó el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF).

Se trata de un fósil encontrado cerca de la localidad de Paso del

Sapo.

Esta especie fue bautizada Araucaria lefipanensis y

presenta lo que se llama un “mosaico de caracteres”, es decir una

combinación de características que no se encuentra en las araucarias

actuales. La descripción se basó en hojas y semillas fósiles de

unos 66 millones de años de antigüedad encontradas en las cercanías

de la localidad de Paso del Sapo. Esta región es actualmente árida,

pero en esa época las condiciones paleoclimáticas eran muy

distintas, indicando la presencia de un bosque subtropical

estacional.

|

Ana Andruchow Colombo (becaria CONICET-MEF),

especialista en plantas fósiles y líder del trabajo de

investigación, explicó al MEF estos detalles: “Esta nueva

especie de Araucaria tiene dos tipos de hojas, unas anchas y

ovaladas como las del pehuén (Araucaria araucana) y otras

más angostas y largas, parecidas a las del pino Paraná

(Araucaria angustifolia), ambas especies sudamericanas.

Además, los órganos que llevan las semillas (a los que

llamamos complejos ovulíferos) son muy parecidos a los de un

grupo de araucarias hoy en día presentes en Nueva

Caledonia.” |

Las Araucarias son coníferas que en la actualidad viven en

Australia, Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea y Sudamérica (Chile,

Argentina, Paraguay y Brasil). Sin embargo, durante el Mesozoico -

la era de los dinosaurios- estaban distribuidas a lo largo de todo

el mundo, inclusive en la Antártida.

El trabajo fue presentado en la revista científica American Journal

of Botany conjuntamente con los Dres. Ignacio Escapa y Rubén Cúneo (CONICET-MEF)

y la Dra. María A. Gandolfo (Cornell University).

Aondelphis talen, una nueva especie

de delfín del Mioceno de Chubut.

Es un delfín pequeño, de

aproximadamente dos metros. Fue bautizado como Aondelphis

talen -que en lengua tehuelche significa delfín del sur

pequeño- por haber sido hallado en la provincia de Chubut. “Si bien

los restos que analizamos son bastante fragmentarios, los huesos del

oído permitieron determinar que se trata de una especie nueva”,

asegura la becaria doctoral Mariana Viglino, miembro del Grupo de

Paleontología y Paleoambientes del Neógeno Marino Patagónico del

Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET)

(Argentina).

|

|

El animal estudiado, que habitó los mares

patagónicos hace unos 20 millones de años, pertenece a la

superfamilia Platanistoidea, un grupo que fue muy diverso en

el pasado, según se infiere por la gran cantidad de especies

fósiles que se encontraron a lo largo del tiempo y en

diferentes lugares del mundo. |

Sin embargo, en el presente, este grupo se encuentra

representado por una sola especie, que es Platanista gangetica:

el delfín del río Ganges de la India.

“Este animal nos aporta una nueva

pieza para comenzar a responder el interrogante evolutivo de cómo un

grupo que hace 20 millones de años era sumamente diverso,

actualmente presenta una sola especie y ya no vive en el mar, ni en

el hemisferio sur, sino en ríos del hemisferio norte. El registro

fósil de este grupo que se fue encontrando en las últimas décadas en

Patagonia es muy importante para la ciencia”, señala Viglino.

Las características anatómicas del

oído que presentaban los restos óseos de este delfín permiten

suponer que Aondelphis talen contaba con la habilidad

de la ecolocalización, una característica fundamental que también se

observa en los delfines actuales. “Para estos animales, desde el

punto de vista adaptativo, la audición es clave. Tienen una vista

muy limitada y esta capacidad les permite percibir el entorno a

través del eco que se produce en los objetos tras el sonido que

emiten los delfines para guiarse”, describe la investigadora

asistente del IPGP-CONICET y miembro del grupo, Mónica Buono.

|

|

Tienen una vista muy limitada y esta

capacidad les permite percibir el entorno a través del eco

que se produce en los objetos tras el sonido que emiten los

delfines para guiarse”, describe la investigadora asistente

del IPGP-CONICET y miembro del grupo, Mónica Buono.El equipo

multidisciplinario de científicos del que Viglino y Buono

forman parte busca obtener información adicional no sólo del

animal colectado, sino del entorno y el ambiente que habitó.

Para esto se están iniciando estudios geológicos. |

“El análisis de los sedimentos en

los que se encontraban depositados los restos va a precisar con

mayor exactitud su antigüedad y aportará datos sobre el ambiente y

la fauna. Asociados a los cetáceos encontramos una gran diversidad

de invertebrados, como moluscos, equinodermos, crustáceos, entre

otro. Existe una diversidad de fauna que habitaba el mismo ambiente

que este delfín y que aporta valiosa información”, explica el

geólogo e investigador asistente del IPGP-CONICET y miembro del

equipo, José Cuitiño. (Fuente: CONICET/DICYT).

Ingentia prima, el dinosaurio

gigante más antiguo, hallado en el Triasico de San Juan.

Investigadores argentinos presentaron a Ingentia

prima, el primer dinosaurio gigante que habitó el Planeta hace

más de 200 millones de años. Supera tres veces el tamaño de los

dinosaurios más grandes del Triásico conocidos hasta ahora. El

hallazgo se produjo en el yacimiento de

Balde de Leyes, al sureste de la provincia de San

Juan

Los dinosaurios no siempre fueron gigantes. A la

historia evolutiva le llevó millones de años para que algunas

especies duplicaran el peso de un elefante actual y alcanzaran entre

ocho y diez metros de largo, pero ese tiempo fue mucho menor al que

se creía: de allí la gran importancia del hallazgo de Ingentia

prima, que habría tenido una masa corporal de hasta diez

toneladas

La doctora Cecilia Apaldetti , investigadora del

Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de San

Juan (IMCN) y del CONICET, afirmó a la Agencia CTyS-UNLaM que

“esta nueva especie muestra una estrategia de crecimiento

desconocida hasta ahora e indica que el origen del gigantismo se

produjo mucho antes de lo que se pensaba”

|

“Antes de este descubrimiento, se consideraba que el

gigantismo había surgido durante el período Jurásico, hace 180

millones de años aproximadamente, pero Ingentia prima vivió a

fines del Triásico, entre los 210 y 205 millones de años”, precisó

la autora principal del estudio que se publicó este lunes en la

prestigiosa revista Nature Ecology &

Evolution.

El doctor Ricardo Martínez, también investigador del

IMCN y coautor de la publicación, comentó que “el nombre de esta

nueva especie, ‘Ingentia’, hace referencia a su tamaño

colosal, en tanto que ‘prima’ indica que es el primer gigante

conocido hasta hoy en el Planeta” |

“Gigante, sobre todo, para su momento en la

evolución”, remarcó Apaldetti. Y agregó: “Vemos en Ingentia prima

el origen del gigantismo, los primeros pasos para que, más de 100

millones de años después, llegaran a existir saurópodos de hasta 70

toneladas como los que vivieron en la Patagonia”.

Los dinosaurios herbívoros cuadrúpedos y de cuello largo más grandes

de los que se tenga registro, como Patagotitan, Puertasaurus

y

Argentinosaurus, derivaron de los sauropodomorfos del Triásico como

Ingentia prima; lo que no se sabía, hasta ahora, es que el

gigantismo ya se había desarrollado hace más de 200 millones de

años.

|

El doctor Ignacio Cerda, investigador del Instituto de Investigación

en Paleobiología y Geología de la Universidad Nacional de Río Negro

(IIPG-CONICET, UNRN), analizó los huesos de esta nueva especie para

entender cómo fue su crecimiento en vida: “Al igual que se pueden

observar en un árbol las estaciones de crecimiento, los cortes óseos

en Ingentia prima muestran que tenía crecimiento cíclico,

estacional, pero lo llamativo es que el tipo de tejido que se

depositó en los huesos durante estos períodos de crecimiento es

diferente al de los otros saurópodos que conocíamos hasta ahora” |

Pese a que se pueden observar estos anillos de

crecimiento en semejanza a los árboles, no es posible saber la edad

exacta a la que falleció este ejemplar. “En este caso, es difícil

poder trazar la continuidad de las líneas concéntricas, pero

estimamos que era un individuo subadulto, que aun se encontraba en

desarrollo, por lo que hasta podría haber crecido un poco más”,

contó el investigador del IIPG-CONICET.

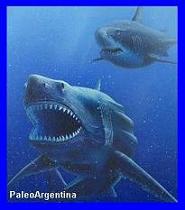

Presentan el esqueleto de un

megaraptor y la boca de un tiburón gigante.

El Museo Argentino de Ciencia Naturales (MACN), en el marco de los

206 años desde su creación, presentó el esqueleto del

Megaraptor namunhuaiquii, un dinosaurio carnívoro de grandes

garras que habitó en la Patagonia, y la réplica de la boca de un

Carcharocles megalodon, el tiburón gigante en el que se

inspiró la famosa película de la década del 80.

El doctor Federico Agnolin, investigador del MACN y

del CONICET, comentó a la Agencia CTyS-UNLaM que “el

Megaraptor tiene el nombre de namunhuaiquii

que, en mapudungun, significa pie de lanza, porque, en su momento,

se creía que las grandes garras que se hallaron de su especie

pertenecían al pie, pero en realidad tenía estas garras enormes en

las manos y las usaba para capturar y matar a sus presas”.

“Estas garras llevaban a tener hasta más de 40

centímetros de longitud y eran muy afiladas y muy curvadas”, indicó

Agnolin. Y agregó: “Esta especie medía entre 8 y 9 metros de largo y

tenía un hocico relativamente delgado, estrecho, que hace recordar

por su forma al que poseen los cocodrilos”.

Restos de esta especie y sus parientes de entre 90 y

100 millones de años fueron hallados en Neuquén, Río Negro, Chubut y

Santa Cruz. “No se sabe cuánto pesaba ni muchas de sus

características, porque sus huesos no se preservan de manera muy

frecuente”, aseveró el paleontólogo.

|

No obstante, sus grandes garras indican que tenía una

estrategia particular para atacar a sus presas. “Los tiranosaurios

-como el Tyrannosaurus rex- y Carnotaurus

tenían brazos relativamente cortos y supuestamente cazaban a sus

presas con su boca armada de enormes dientes; en cambio, para los

megaraptores, las manos eran un factor importante a la hora de

atacar a sus presas”, observó el investigador del Laboratorio de

Anatomía Comparada del MACN.

<<< Imagen de archivo.

|

Además de presentar el esqueleto de este carnívoro

alimentándose de un dinosaurio herbívoro de dos metros de longitud,

el Museo exhibirá la enorme boca de un Carcharocles megalodon,

un tiburón que alcanzaba los 18 metros de longitud y cuyos dientes

medían hasta 30 centímetros.

“Los dientes de este enorme tiburón gigante que

inspiró la famosa película de la década del 80 se suelen encontrar

en la Patagonia”, contó el doctor Agnolin. Y describió: “Tienen una

forma triangular con bordes aserrados como cuchillos”.

Al mirar la película de Spielberg, cuesta creer que

haya existido un depredador marino así. Sin embargo, el paleontólogo

del MACN afirmó que “con el tamaño de los dientes podemos saber

cuánto podría haber medido la boca y las reconstrucciones más cautas

indican que alcanzaba un metro y medio de apertura, por lo que

cómodamente hubiera entrado una persona adentro”.

Existe la fantasía o idea de que en la profundidad de

los mares podría seguir existiendo algún que otro ejemplar colosal

de un Carcharocles megalodon. Al respecto, Agnolin

analizó que “hay filmaciones en Internet que aseguran que seguiría

vivo, pero estos videos pertenecen a otros tiburones y todas las

evidencias nos demuestran que, por suerte, el megalodon

está extinto”.

|

“No hay evidencia de que esté vivo y, al parecer, se

extinguió hace un par de millones de años; de hecho, el hombre nunca

habría convivido con el megalodon”, consideró el

investigador.

Como la mayor parte del esqueleto de los tiburones está compuesto

por cartílago, suelen conservarse únicamente sus dientes.

“Actualmente, el tiburón más grande es el tiburón ballena, que mide

12 metros, y se alimenta exclusivamente de krill; en cambio, el

Carcharocles megalodon era un cazador activo y pensamos

que se alimentaba de pequeñas ballenas que vivían en su tiempo”,

relató Agnolin.

<<< Imagen de archivo. |

“Cuando atacaba a una ballena, este tiburón penetraba

con sus dientes hasta rasgar los huesos y eso aparece en los fósiles

de los huesos de ballenas rasgados”, aseguró el investigador. Y

aclaró: “Pero no sabemos hasta qué tamaño de ballenas llegaba a

atacar, porque, al no contar con mucho más registro fósil además de

los dientes, se desconoce con precisión su estrategia de ataque; es

parte de los misterios en torno a este animal”.

Ambas especies fueron presentadas en el marco de los

festejos por el aniversario 206 del MACN. Agnolin mencionó que “es

un Museo muy antiguo, creado pocos años después de la Revolución de

Mayo por Bernardino Rivadavia y, más allá que en la época de Rosas

decayó bastante, luego de ese período comenzó un crecimiento que no

se detiene y, año tras año, aumentan las investigaciones y se

realizan exhibiciones de nuevas especies de dinosaurios, de animales

prehistóricos, como así también de especies actuales, como

caracoles, peces, aves y anfibios”.

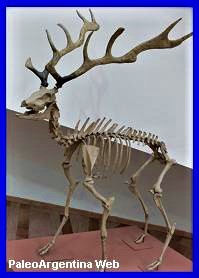

Hallan parte de una cornamenta que perteneció a un ciervo

prehistórico.

En una de sus habituales recorridas por el yacimiento

de Campo Spósito, en Bajo del Tala, el equipo del Museo

Paleontológico de San Pedro acaba de recuperar parte de una

cornamenta perteneciente a un Morenelaphus, un ciervo

prehistórico de mediano tamaño que habitó nuestra zona durante el

Cuaternario

La pieza, expuesta en el terreno por la erosión

producida por los agentes naturales, fue observada entre las rocas

por el joven Bruno Rolfo, integrante del Grupo Conservacionista de

Fósiles.

|

El fósil presenta un buen estado de

conservación, detalle que facilitó la identificación del

género de mamífero al que perteneció

Los Morenelaphus fueron ciervos

de mediano porte, de hábitos ramoneadores, que aparecieron

en la región pampeana a fines de la edad Ensenadense. Estos

animales poseían cornamentas bien desarrolladas, levemente

curvadas en forma de “S”, con numerosas ramificaciones

aplanadas que terminaban en finas puntas o candiles. Se cree

que su hábitat estaba asociado a áreas abiertas, con

arbustos bajos, de los cuales aprovechaban sus brotes y

hojas.

<<<Imagen de archivo.

Esqueleto de Morenelaphus en el Museo de Ciencias

Naturales de Córdoba. |

En San Pedro se han recuperado restos fragmentarios

de numerosos ejemplares. Cornamentas, huesos de las extremidades,

mandíbulas y un cráneo, son algunas de las partes halladas en

nuestro partido. Casi todos los restos de estos animales hallados

hasta hoy en nuestra zona provienen de Campo Spósito, salvo uno

hallado en un sector lindero a Papel Prensa. Al igual que este

último fósil hallado por Rolfo, todas las piezas provienen de

sedimentos depositados durante la edad Bonaerense.

Hallaron restos fósiles de un gliptodonte en Tandil.

El proyecto da inicio cuando una vecina de nuestra

ciudad comunica al Museo el hallazgo en una zona rural del partido

de Tandil de restos fósiles de una especie extinta de megafauna,

concretamente un gliptodonte, mamífero acorazado de gran

porte que vivió en el periodo conocido como Pleistoceno.

Inmediatamente el MUHFIT da aviso al Centro de

Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, dependiente de

la Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial de la

Provincia de Buenos Aires, conforme lo dispone la Ley Nacional N°

25.743.

Se toma contacto con el paleontólogo responsable del

O.P.A.P. Litoral Sur, el Sr. Cristian Oliva, quien es designado por

el CREPAP para llevar a cabo la excavación, rescate y restauración

de los restos que compongan el hallazgo. El equipo de trabajo y la

Comisión Directiva del MUHFIT, comienzan las gestiones tendientes a

conseguir los recursos necesarios para la excavación, el traslado de

las piezas hasta el museo y la restauración de las mismas.

|

Imagen

ilustrativa de un Gliptodonte . |

En pocas semanas se logra el apoyo de

empresas privadas que contribuyen con la institución donando

materiales y herramientas, y el resto de los materiales se

adquieren con recursos propios del museo.

Está previsto que en el mes de junio se pueda

realizar la excavación y se proceda a la restauración y

puesta en valor de los restos en la sede del Museo. Todo el

proyecto será difundido a través de imágenes fotográficas y

registros audiovisuales que tomará el personal del museo,

material que se encontrará disponible con posterioridad en

www.museodelfuerte.org.ar

|

Una vez terminada la fase de restauración de las

piezas y, dada la importancia del hallazgo, se destinará un sector

específico del Área de Reserva, Investigación y Restauración del

MUHFIT (ARIC) que está construyendo la institución, para la puesta

en valor y difusión de estas nuevas piezas que se incorporan a la

colección de Paleontología que ya posee el museo.

El Museo Histórico Fuerte Independencia promueve la

importancia que tienen la protección y el adecuado manejo del

Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, como fuente de información

del pasado regional y como parte de su identidad.

La provincia de Buenos Aires tiene un potencial muy

alto en restos arqueológicos y paleontológicos. En el campo de la

paleontología son abundantes los registros fósiles pertenecientes a

la megafauna de mamíferos que habitaron esta región desde hace

500.000 hasta hace 8000 años atrás.

Cuando los restos u objetos se encuentran en

situación de riesgo, se interviene con el propósito de evitar su

destrucción, a través de la realización de rescates, en los que

participa el personal del Centro de Registro del Patrimonio

arqueológico y Paleontológico, dependiente de la

Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial

del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Porcellusignum,

el carpincho que dejo sus huellas en el Pleistoceno de Miramar.

Un grupo de investigadores identifico las huellas

prehistóricas encontradas tiempo atrás en Miramar. Eran de un gran

roedor emparentado con los carpinchos y tendrían entre 100 y 50 mil

años.

Recientemente, un equipo de investigadores dio a conocer la

identidad de la especie que dejo sus huellas junto a otras criaturas

prehistóricas en la localidad bonaerense de Miramar, una de las

localidades con mayor trascendencia en materia paleontológica a

nivel mundial.

Las

huellas fósiles de roedores en América del Sur son escasamente

conocidas por los paleontólogos, ya que para su preservación deben

darse ciertas características ambientales, como así también su

posterior visualización en los yacimientos paleontológicos

Huella de

Porcellusignum conculcator. |

Un grupo de investigadores compuesto por Cristian Oliva del

Centro de Registro del Patrimonio

Arqueológico y Paleontológico con sede en la ciudad de La

Plata,

Cristian Favier Dubois del área de Investigaciones

Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano,

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del

Centro de la Provincia de Buenos Aires en Olavarria y por

sus descubridores, Daniel Boh y Mariano Magnussen del Museo

Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo de Miramar,

dieron a conocer los estudios

preliminares sobre unas antiguas huellas fosilizadas, que

pertenecieron a un roedor de gran tamaño emparentado con el

actual carpincho, el roedor viviente más grande del planeta,

(Hydrochoerus

hydrochaeris),

que pueden crecer hasta 1,30 metros de largo y pesar 65

kilos, aunque en el pasado, existieron formas más

voluminosas. |

La

presentación ante la comunidad científica de los nuevos materiales

fue realizada durante las

VI Jornadas Arqueológicas y VII

Jornadas Paleontológicas Regionales, que se llevaron a cabo en la

ciudad de Miramar en el mes de abril de este año. La misma reunió a

destacados investigadores de nuestro país.

“Los

restos de carpinchos fósiles ya han sido encontrados en esta zona en

estratos de más de tres millones de años, principalmente mandíbulas

y cráneos, que se conservan en el Museo Municipal Punta Hermengo de

Miramar”, argumento Daniel Boh, titular de la institución.

Por su

parte, Mariano Magnussen del museo local comento, “las huellas de

este roedor no estaban solas, ya que pertenecen al yacimiento

paleontológico Punta Hermengo, mundialmente conocido por los

investigadores, donde además se recuperaron las primeras huellas

fósiles atribuibles a un gran tigre dientes de sable, también de

Macrauchenia, un animal similar a un camello con trompa y

un ave de gran tamaño de la familia de los ñandúes.

|

Las huellas del roedor recuperadas e identificadas,

pertenecen a la icnoespecie Porcellusignum

conculcator, del cual solo se conocen un puñado de

hallazgos en América. Este material contribuye notablemente

al entendimiento de estas raras huellas, aportando

información sobre su forma de vida, ecología del pasado,

etc.

Este yacimiento, ubicado en cercanías de la zona urbana y en

pleno sector turístico de la ciudad de Miramar, a orillas

del mar, fue en tiempos prehistóricos muy diferente.

|

El mar

estaba varios kilómetros hacia el sudeste, y este sector era una

planicie de inundación, alimentada por un arroyo desaparecido hace

miles de años. Animales de diversas especies se acercaban a las

orillas fangosas, donde dejaron sus huellas, que, debido a que

fueron cubiertas rápidamente, han logrado preservarse hasta nuestros

días.

Además,

el equipo del Museo Municipal Punta Hermengo de la ciudad, viene

trabajando exitosamente en el hallazgo y recuperación del material

paleontológico que aparece permanentemente. En el mismo yacimiento

donde se encontraron las huellas de este “carpincho o capibara

prehistórico”, se han recuperado restos óseos fosilizados de al

menos 4 gigantescos perezosos extintos, del genero Lestodon,

que llegaban a tener unos cuatro metros de largo, además de restos

de Hippidion (caballos americanos), toxodontes

(semejantes a hipopótamos y rinocerontes), Macrauchenia

(parecido a un camello, pero con una larga trompa),

Notiomastodon (elefantes sudamericanos), gliptodontes

(enormes armadillos), roedores, peces e insectos, todos de los

últimos 100 mil a 50 mil años antes del presente.

Cabe

destacar que estos materiales

paleontológicos se encuentran protegidos por la ley nacional

25.743/03 y por la ordenanza municipal 248/88 como parte del

patrimonio paleontológico de la República Argentina y del Municipio

de General Alvarado.

Nuevas

instalaciones para el museo.

Debido a

la gran cantidad de piezas recolectadas el Museo Municipal Punta

Hermengo no puede exponer y conservar su creciente colección, la

Municipalidad de General Alvarado junto a la Fundación Azara vienen

ultimando los detalles de un nuevo y moderno edificio para el área

de ciencias naturales, el cual revalorará el nivel científico,

cultural, educativo de la institución y será un nuevo atractivo

turístico para la ciudad.

Nuevos estudios indican detalles de los Perezosos Gigantes Extintos.

El perezoso suele

ser el emblema de la lentitud. Los representantes vivos de este

curioso grupo de mamíferos se encuentran en las selvas amazónicas,

donde se desplazan con movimientos lentos en busca de alimentos. Y

con sólo volver atrás en el tiempo unos miles de años, nos

encontraríamos con una América poblada por decenas de especies de

perezosos gigantes, algunas de las que podían alcanzar las tres o

cuatro toneladas de peso. Alberto Boscaini es becario doctoral del

CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y

Ciencias Ambientales (IANIGLA, CONICET-UNCuyo-Gob. Mza) y estudia la

evolución de los perezosos gigantes que habitaron el continente

americano.

“Estos mamíferos

son exclusivos del continente americano y han atraído la atención de

grandes naturalistas como Charles Darwin, que encontró numerosos

fósiles en América del Sur, o Georges Cuvier y Richard Owen, que

describieron los primeros hallazgos. Hoy en día, estos extraños

animales siguen dando que hablar. Llaman la atención porque eran

verdaderos colosos, capaces de adaptarse a los ambientes más

diversos. De hecho, existían perezosos capaces de escalar paredes de

roca y otros que nadaban en zonas costeras”, explica Boscaini.

|

En 2017, se

hallaron en Brasil enormes túneles excavados por perezosos

pleistocenos. Y recientemente, se descubrieron en Estados Unidos

huellas de perezosos gigantes asociadas a huellas humanas, quizás

testigos de una antigua cacería.

“Los fósiles de este grupo de

animales han sido estudiados en detalle, pero todavía hay muchas

preguntas sobre su anatomía y ecología”, describe el paleontólogo. |

Por primera vez,

un grupo internacional de investigadores, coordinado por Boscaini,

pudo reconstruir en tres dimensiones el cerebro y el oído interno de

un perezoso gigante de la especie Glossotherium robustum,

conservado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino

Rivadavia” (MACN) de Buenos Aires. De los órganos sensoriales de

estos animales se sabía poco o nada: hoy, gracias a la aplicación de

técnicas médicas como la tomografía computada, fue posible

reconstruir digitalmente el fósil y elaborarlo con programas

informáticos específicos.

“Gracias a la

cooperación entre el CONICET y la Universidad La Sapienza de Roma y

con el apoyo de la clínica FUESMEN (Fundación Escuela Medicina

Nuclear) de Mendoza, hemos podido obtener reconstrucciones fieles

del cerebro y otras estructuras que nunca habían sido observadas

anteriormente. Entre ellas se han podido observar los vasos

sanguíneos, los nervios, la neumaticidad (los espacios vacíos en el

cráneo) y el oído interno”, detalla el especialista.

“El oído interno

de los mamíferos cumple un importante papel en el control del

equilibrio y en general, en la locomoción. Estudiando esta región

anatómica del perezoso gigante detectamos importantes diferencias

con los perezosos actuales y más similitudes con los grandes

mamíferos terrestres modernos”, continúa.

|

Los investigadores

dedujeron que su nivel de agilidad tenía que ser más parecida a la

de un hipopótamo o a la de un rinoceronte, ambos de gran tamaño,

pero capaces de movimientos ágiles. “En plena carrera estos animales

pueden ir más rápido que un ser humano”, resalta Boscaini.

Gracias

al detalle de las reconstrucciones del modelo 3D, los

investigadores pudieron estudiar el cerebro, así como el

recorrido de los vasos sanguíneos y de los nervios

craneanos. |

Estos datos fueron comparados con los de

los perezosos actuales, evidenciando el enorme desarrollo de los

nervios que se originan en la parte anterior del cerebro del

perezoso extinto. Los paleontólogos han supuesto entonces que el

morro de Glossotherium era extremadamente sensitivo.

“Probablemente

estos perezosos gigantes tenían labios semiprensiles, parecidos a

los de los actuales rinocerontes, jirafas y bóvidos con los que

seleccionaban y arrancaban vegetales. Los miembros anteriores, con

sus enormes garras, estaban probablemente más adaptados a la

excavación que al agarre de precisión”, detalla el paleontólogo.

Estos son sólo

algunos de los aspectos biológicos de estos gigantes extintos que

los investigadores han podido reconstruir gracias a los precisos

datos escondidos en el cráneo y revelados por las gráficas 3D. Las