|

IMPORTANTE: Algunas de las imágenes

que acompañan a las presentes noticias son ilustrativas. Las

imágenes originales se encuentran publicadas en Paleo, Revista

Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico del Grupo

Paleo Contenidos, o en nuestro blog Noticias de Paleontologia.©.

Aviso Legal sobre el origen de imágenes. |

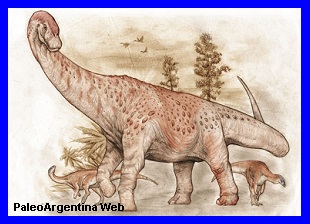

Descubrieron dos nuevas especies de dinosaurios en

Santa Cruz.

Fue en un yacimiento que se

encuentra unos 30 kilómetros al sur de El Calafate. Los

investigadores quedaron impactados ya que también hallaron restos

de plantas prehistóricas.

Se halló una nueva especie de

titanosaurio de más de 20 metros de longitud junto a fósiles de

mamíferos, serpientes, caracoles, peces, ranas, tortugas y aves.

Este sorprendente yacimiento se encuentra unos 30 kilómetros al sur

de El Calafate y corresponde a la época previa a la extinción masiva

de los dinosaurios.

En este sitio ubicado al sudoeste

de la provincia de Santa Cruz, más precisamente en una montaña desde

la que se puede observar el glaciar Perito Moreno, también se

descubrieron hojas, madera petrificada y abundante polen de plantas

prehistóricas durante las campañas realizadas en enero y marzo de

2019.

En relación a la gran cantidad y

diversidad de fauna y flora hallada, el doctor Fernando Novas,

investigador del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) y del

CONICET, destacó a la Agencia CTyS-UNLaM: “Pocas veces, un

yacimiento ofrece tanta información como éste; tenemos una gran

cantidad de información de naturaleza ecológica”.

“Debido a que el yacimiento queda

en lo alto de una montaña de muy difícil acceso, representó

un desafío enorme para nosotros, los paleontólogos, realizar dichas

campañas”, mencionó el experto.

|

Estos fósiles ayudarán a describir

el ecosistema que precedió a la extinción masiva de los dinosaurios.

El doctor Novas afirmó que “es poco lo que se sabe en América del

Sur y en todo el hemisferio sur acerca de cómo se extinguieron los

dinosaurios; la mayor cantidad de información proviene de

Norteamérica y de Europa, en tanto que las rocas de este yacimiento

van desde los 75 a los 65 millones de años de antigüedad

aproximadamente, por lo que nos permitirán ver la secuencia de cómo

fueron cambiando las faunas hasta la extinción final de ese grupo”.

<<<Imagen archivo.

|

“Seguramente, en los próximos

años, podremos comprender cómo fue esa secuencia y, quizás, las

causas que aquí, en el extremo sur de Sudamérica, provocaron la

extinción de los dinosaurios y otros reptiles que convivían con

ellos”, añadió. El doctor Federico Agnolin,

también investigador del MACN y del CONICET, relató a la Agencia CTyS-UNLaM que

el geólogo Francisco Nullo, en 1980, fue el primero en divisar

fósiles de un dinosaurio cuando recorría estos estratos de rocas.

“En aquel entonces, hace ya casi

40 años, Nullo dio aviso a José Bonaparte, un gran paleontólogo

argentino, pero como ese lugar es inaccesible con vehículos,

encontraron fósiles pero no pudieron extraerlos”, contó. Durante el verano de 2019, un

equipo liderado por Fernando Novas organizó una campaña a este sitio

para ver si lograba redescubrir los restos, pero lo que encontraron

fue aun mayor a lo esperado.

|

Agnolin destacó que “encontramos

una infinidad de fósiles de dinosaurios, pero también tuvimos la

suerte de hallar granos de polen y animales pequeños, lo cuales

vienen a ser figuritas difíciles en cualquier descubrimiento, entre

los que hay mamíferos, aves, lagartijas, reptiles e incluso

caracoles terrestres, que son hallazgos rarísimos”. Para estudiar todos estos

hallazgos, se reunió un equipo numeroso de paleontólogos

especializados en plantas, en invertebrados, en caracoles, como así

también de geólogos.

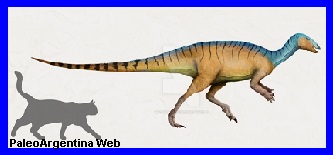

<<<<La ilustración fue realizada por el

investigador Sebastián Rozadilla. Imagen de Prensa. |

“Armamos un trabajo extensísimo en

el que le pusimos nombre a varias especies de dinosaurios

argentinos: uno de ellos es un animal herbívoro enorme que superaba

los 20 metros de longitud, Nullotitan glacialis, en

alusión al geólogo Francisco Nullo y a que desde el yacimiento se

puede observar el glaciar Perito Moreno”, observó Agnolín.

También, el grupo liderado por

Novas presentó otra nueva especie de dinosaurio herbívoro, llamado Isasicursor

santacrucensis, en referencia a Marcelo Isasi, un explorador

y preparador de fósiles del MACN. La ilustración de ambas nuevas

especies fue realizada por el investigador Sebastián Rozadilla.

En marzo del año de próximo, el

equipo liderado por Novas regresará a este yacimiento extraordinario

que permitirá, acaso, describir con claridad lo que sucedió en los

últimos millones de años de la edad de oro de los dinosaurios en el

hemisferio sur.

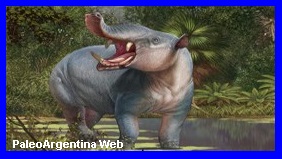

Phractocephalus yaguaron, un nuevo pez monstruoso del Mioceno de

Argentina.

El río Paraná es el mayor curso de

agua de la Argentina y uno de los más grandes de América del Sur. Su

cuenca tiene una larguísima historia que se remonta a varios

millones de años antes del presente. Actualmente se encuentra bien

separada de su vecina del Norte, la super cuenca del río Amazonas.

Pero esto no siempre fue así, y los fósiles de peces son muy

importantes para entender las antiguas conexiones entre las cuencas

de los grandes ríos Sudamericanos.

Investigadores del Museo de La

Plata ya habían sentado las bases sobre los restos de los peces que

vivían en el pasado en nuestros ríos, describiendo restos de pirañas

gigantes, chafalotes, dorados y bagres.

|

En esta semana los investigadores

Sergio Bogan y Federico Agnolín de la Fundación Azara, la

Universidad Maimónides y el Museo Argentino de Ciencias Naturales

"Bernardino Rivadavia", dieron a conocer una nueva especie extinta,

pariente del gigante bagre de cola roja que actualmente vive en los

ríos Orinoco y Amazonas. Los fósiles fueron originalmente

hallados en las barrancas del río Paraná en la provincia de Entre

Ríos y tienen 10 millones de años de antigüedad. |

Los investigadores lo nombraron

Phractocephalus yaguaron. Yaguarón es una palabra Guaraní para

designar a un ser mitológico prehispánico muy arraigado en la

cultura popular del litoral y del norte argentino. Se lo representa

como un pez gigantesco, verdoso y de lomo y cabeza chata. Asoma sólo

parte de su cuerpo a la superficie del agua y se revuelve en el

fondo formando grandes remolinos que serían responsables de hundir

pequeñas embarcaciones.

Algunas de las descripciones sugieren que

este animal presenta cabeza de pez o similar a la del ganado y el

cuerpo recordaría al de una serpiente. El Yaguarón es un monstruo

que vive en las profundidades, y es especialmente mencionado para el

río Paraná. Se cree que por las noches de luna llena, se desplaza y

socava las barrancas provocando desmoronamientos que cobran muchas

veces las vidas de hombres y animales.

|

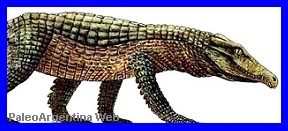

Los restos del cráneo de este pez

son tan grandes y gruesos que se encontraban hacía años en las

colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales identificados

erróneamente como los restos de un colosal cocodrilo.

Los restos

conservados indican que este bagre gigante habría superado los dos

metros de longitud y probablemente más de 70 kilogramos de peso. |

El artículo fue publicado en la

revista científica Journal of Vertebrate Paleontology de la Sociedad

Americana de Paleontología de Vertebrados.

Ilustración: Sebastian Rozadilla,

representando la especie en primer plano. Imagen: fragmento de

cráneo. Fuente Fundación Azara.

Asfaltovenator

vialidadi, un nuevo dinosaurio carnívoro del Jurásico de la

Patagonia Argentina.

Investigadores del Museo Egidio

Feruglio (MEF) de Trelew dieron a conocer este miércoles el hallazgo

de fósiles de un dinosaurio -bautizado como Asfaltovenator

Vvalidadi- que aporta claves hasta ahora desconocidas sobre la

evolución de la familia de los terópodos. Es uno de los

ejemplares más completos y antiguos encontrados de este tipo de

carnívoros.

Los tetanuros representan el

grupo de dinosaurios terópodos más diverso, dentro del cual se

encuentran no solo los dinosaurios más populares, como Allosaurus o Tyrannosaurus, sino también las aves modernas.

La historia evolutiva de este

grupo comienza hace 185 millones de años durante el Jurásico Medio

temprano. Sin embargo, los primeros registros son extremadamente

escasos y fragmentarios.

|

Los primeros restos del nuevo

ejemplar fueron hallados en 2002 en el paraje Cerro Cóndor, ubicado

en el centro de la provincia considerado un verdadero “parque

jurásico”. Pero llevaron años de trabajo para ser extraídos, y luego

estudiados.

Este trabajo, realizado por

Oliver Rauhut (LMU München, Alemania) y Diego Pol (CONICET-MEF) ahora

fue publicado en la prestigiosa revista científica Scientific

Reports De Nature.

<<<Posible aspecto

(*):

|

Por otro lado, las relaciones de

parentesco entre los principales linajes de la familia de terópodos

hasta el momento no han sido del todo comprendidas. El Asfaltovenator

vialidadi, descubierto en yacimientos de entre 170 y 180 millones de

años (Jurásico Medio), ha brindado claves para entender mejor a este

grupo de dinosaurios.

El científico agregó que

“encontrar un animal tan completo, justamente durante el momento de

esta explosión evolutiva, es realmente importante porque nos permite

empezar a entender cómo son las relaciones entre los principales

grupos de dinosaurios carnívoros. Y Asfaltovenator posee una

combinación de características únicas que reúne a linajes que

estaban separados: los alosaurios, los megalosaurios y los

espinosaurios”.

|

Para entender las relaciones de

parentesco entre los linajes conocidos de dinosaurios carnívoros,

los investigadores incluyeron a esta nueva especie en un análisis

filogenético. “El resultado de incluir a Asfaltovenator

es que los

grupos que pensábamos que estaban separados, ahora conforman un

único grupo que reconocemos como carnosaurios, una propuesta hecha

hace muchos años, pero que últimamente nadie la tomaba en serio”,

detalla. <<<Cráneo. Prensa. |

La Provincia del Chubut posee

yacimientos paleontológicos sumamente ricos del Período Jurásico,

constituyendo una verdadera ventana al pasado. “El nuevo dinosaurio

completa el panorama de los ecosistemas de los lagos del centro de

la Patagonia hace unos 170 o 180 millones de años, que se suma a

herbívoros como Patagosaurus, Volkheimeria, o a carnívoros como

Eoabelisaurus o Condorraptor", comentó el científico.

Los primeros restos que

comenzaron a aparecer en el año 2002, a unos pocos kilómetros de la

aldea escolar de Cerro Cóndor, se convertirían en un hallazgo no

sólo importante desde el punto de vista científico, sino también en

uno de los rescates más importantes que se harían en la historia del

Museo.

“Habíamos viajado un grupo de

técnicos, paleontólogos y estudiantes a una región en el centro de

Chubut donde previamente se habían descubierto otros dinosaurios.

Recuerdo que nos habíamos separado en grupos para prospectar la

zona, y caminando, encontré unas vértebras sueltas en el fondo de un

cañadón. Las junté, empecé a ver de dónde venían y logré encontrar

de dónde estaban saliendo: era un nivel donde había más vértebras

metiéndose en la roca”, comentó Leandro Canessa, técnico del MEF.

|

“Cuando encontramos los restos,

parecía un dinosaurio más. Empezamos a destaparlo y para ese

momento, cuando ya teníamos el trabajo bastante avanzado, nos dimos

cuenta que los huesos estaban articulados. Era el primer dinosaurio

carnívoro del Jurásico Medio que estaba articulado. Entonces era

importantísimo tratar de sacarlo en un solo bochón (estructura de

tela y yeso para protección de los huesos)”, detalló Pablo Puerta,

también técnico del museo de Trelew.

<<<Mandíbulas en el MEF.

Prensa. |

Los paleontólogos bautizaron a

este dinosaurio con el nombre de Asfaltovenator vialidadi. El nombre

Asfaltovenator tiene dos raíces. La Formación geológica Cañadón

Asfalto, donde se encontraron los fósiles y Venator, del griego, que

significa cazador. El nombre de la especie, Vialidad, es en honor a

Vialidad Provincial que colaboró en el rescate del dinosaurio.

Fuente; Chubut. Corresponsalía. DD. Clarin.

Proclyodontomys

dondasi, una

nueva especie de rata espinosa fósil del Pleistoceno.

El descubrimiento se produjo en los acantilados

de la costa atlántica, unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de

Miramar. Se estima que la nueva especie medía unos 20 centímetros y,

posiblemente, habría usado sus espinas para defenderse de los

depredadores.

Por sorprendente que parezca, algunos roedores

con espinas actuales pueden llegar a ocasionar la muerte de un león

que ose atacarlos. Pero no es posible saber si esta nueva especie

fósil -Proclinodontomys dondasi- habría tenido el mismo éxito ante

los posibles ataques de los depredadores de su época, entre los

cuales se encontraba el tigre dientes de sable y varias especies de

lobos pampeanos extintos.

La doctora Adriana Candela, investigadora del

Museo de La Plata (MLP) y del CONICET, comentó a la Agencia CTyS-UNLaM

que “una de las características más distintivas de Proclyodontomys

dondasi es que tenía los dientes incisivos muy proyectados hacia

adelante, mucho más que las ratas espinosas que viven en el

presente”.

El nombre Proclinodontomys hace referencia a

esta característica en sus dientes. “Además, el cráneo tiene fosas

profundas y crestas muy marcadas, lo que indica que tenía una

musculatura masticatoria poderosa”, agregó la autora principal de

este estudio publicado en la revista científica Journal of

Paleontology.

Los ejemplares que sirvieron para describir

esta nueva especie de roedor fueron descubiertos en las

inmediaciones del arroyo Chocorí ubicado en el partido de General

Alvarado. El área de hallazgo se encuentra incluida en un sector de

la costa bonaerense comprendido entre Centinela del Mar y Mar del

Sur.

|

Los restos de esta especie se encuentran en

el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Miramar. El

doctor Marcos Cenizo, director de la División Paleontología

del Museo de Historia Natural de La Pampa e investigador de

la Fundación Azara, indicó a la Agencia CTyS-UNLaM que “el

área donde se produjo el hallazgo es muy importante desde el

punto de vista patrimonial y existe un proyecto para que se

establezca como Reserva natural; hay más de 150 trabajos de

paleontología y arqueología a partir de los restos

encontrados en ese lugar”.

<<<Aspecto de la rata

espinosa (*). |

En dichos acantilados, hay sedimentos de

diversos momentos prehistóricos que van desde los dos millones a los

10 mil años de antigüedad. En el transcurso de ese tiempo hubo

períodos con grandes variaciones climáticas: durante las etapas

frías y áridas, habitaron mamíferos y vertebrados similares a los de

la Patagonia y, en los momentos más cálidos, se desarrolló una fauna

asociada a los animales del Brasil actual.

“Además, sobre el final de este periodo de

tiempo, los primeros humanos ingresaron a Sudamérica generando un

impacto dramático sobre los ecosistemas”, contó Cenizo. El

investigador Ulyses Pardiñas, investigador del CONICET y del

Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador, analizó que “si la

diversidad de la vida es abundante en el presente, la que existió en

el pasado es aún mucho mayor, porque en él tenemos concentrada la

biodiversidad de 4500 millones de años de vida”.

“Más allá de que conocemos muchas especies de

dinosaurios y de roedores extintos, lo cierto es que conocemos una

parte muy pequeña de lo que es el registro fósil”, aseveró Pardiñas

a la Agencia CTyS-UNLaM.

El científico indicó que esta nueva especie

“tiene una característica particular, porque los roedores equímidos

-que son los roedores con espinas- no son frecuentes en las partes

templadas del país, sino en regiones tropicales o subtropicales, por

lo que haber encontrado esta forma en la parte sur de Buenos Aires

indica que, quizás, las condiciones ambientales eran distintas a las

actuales”.

|

|

Pardiñas aclaró que no se sabe con certeza los

hábitos de este roedor fósil y sus requerimientos ambientales

estrictos. “Lo que hacemos son inferencias; tratamos de interpretar

a estos animales del pasado a partir de los roedores similares que

viven actualmente. Y, en la actualidad, solo hay una especie

semejante en Corrientes y en Brasil, por lo que suponemos que podría

haber necesitado temperaturas más altas”.

<<<Cráneo de Proclinodontomys dondasi. |

Respecto a las espinas, el investigador sopesó

que “podrían haber sido un método defensivo, antidepredador, pero

también podrían haber sido simples adaptaciones de tipo térmico o

que fuesen adaptaciones que les quedaron del pasado y no tuvieran

una mayor función”.

Puede que Proclinodontomys dondasi se

extinguiera entre unos 500 y 400 mil años atrás. Este estudio

permitió, además, establecer que otra especie emparentada,

Proclinodontomys mordax, sobrevivió hasta al menos unos 10 mil años

atrás en el sur de Brasil. La ilustración de la nueva especie fósil

argentina fue realizada por el ilustrador Pablo Núñez del Museo de

Historia Natural de La Pampa.

El nombre de este roedor extinto es también un

reconocimiento a Alejandro Dondas, quien estuvo a cargo de la

Sección Paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Mar del

Plata. “Alejandro fue una persona generosa que contribuyó mucho al

conocimiento, la conservación y la difusión del enorme patrimonio

paleontológico de la costa bonaerense”, aseveró Pardiñas.

De esta investigación también participaron

Daniel Tassara del Museo Municipal de Ciencias Naturales Pachamama;

Céline Robinet, Luciano Rasia y Nahuel Muñoz de la División

Paleontología Vertebrados del Museo de La Plata; y Carola Cañón

Valenzuela del IDEAus-CONICET.

Hallan

restos fósiles de un gran titanosaurio en Neuquén.

La hija de una alumna de la carrera de

Geografía de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) halló restos

fósiles de un Titanosaurio, que vivió hace 85 millones de años, en

el campus de la universidad, ubicado en el centro de la ciudad de

Neuquén, informó hoy uno de los paleontólogos a cargo de la

recuperación de las piezas, Jorge Calvo.

La joven encontró en la superficie de la roca

unos 100 centímetros cuadrados de un "huesito blanco", explicó Calvo

en diálogo con Télam, y agregó que al iniciar ayer la excavación

"nos encontramos con dos vértebras del cuello de un dinosaurio muy

grande".

Los restos fósiles pertenecieron a "un animal

de unos 25 metros, más específicamente de un Titanosaurio, un

dinosaurio herbívoro de cuello largo que fue muy abundante aquí en

el cretácico de Patagonia, hace 85 millones de años", contó.

|

Asimismo, el paleontólogo detalló que "una de

las piezas tiene 90 centímetros de alto por 80 de largo y la otra 80

por 80, con un peso estimado de 200 kilogramos por pieza".

Finalmente, destacó que "a pesar de que son dos

vértebras, son muy importantes porque este lugar, que está muy

caminado, no ha dado grandes cosas, grandes animales, así que sería

un registro importante para la fauna de ese momento".

|

El proceso de excavación y extracción se

realizó esta mañana, se finalizó la construcción de los bloques para

proteger las piezas y se estaban trasladando al Proyecto Dino del

Centro Paleontólogico Lago Barreales, ubicado en la zona de Loma de

la Lata, donde serán recibidas para su posterior análisis.

Jorge Calvo, paleontólogo y profesor de la

carrera de Geología de la UNCo, estuvo a cargo del proceso de

recuperación de los restos fósiles junto a la paleontóloga Edith

Simón, docente de la carrera de Geografía de dicha universidad.

Hallaron

un nuevo dinosaurio carnívoro en Neuquén.

Pertenece a la familia de los

abelisaurios y lo encontraron en Cerro Overo, Rincón de los Sauces.

Lo hallaron en la formación Bajo de la Carpa, de 85 millones de años

de antigüedad. Rondaría los seis metros. Ya extrajeron su maxilar y

algunos restos fósiles.

En una campaña paleontológica

realizada en Cerro Overo, en Rincón de los Sauces, un grupo de

investigadores halló un nuevo dinosaurio carnívoro de la familia de

los abelisaurios. Los científicos retiraron parte de de sus restos

fósiles, pero aún quedan otros huesos que se extraerán en una

campaña proyectada para el próximo año.

“Es un Abelisaurio; se pudo

recuperar un maxilar que en comparación con el Viavenator -otro

carnívoro hallado cerca del lugar- es más grande. Los huesos de las

patas hablan de un ejemplar más robusto y grande”, indicó el

paleontólogo Leonardo Filippi, del Museo Municipal Argentino Urquiza

y que participó de los trabajos en el terreno.

En una zona cercana conocida como

La Invernada se encontró años atrás el “Viavenator exxoni”, el

primer dinosaurio carnívoro identificado de la ciudad. “Es poco probable que sea otro

ejemplar de Viavenator, porque además los estudios de Viavenator

comprobaron que el ejemplar identificado era un adulto, por lo que

no pudo haber crecido mucho más”, explicó

|

Los investigadores indicaron que

si bien es difícil precisar el tamaño del nuevo carnívoro porque aún

resta extraer material y estudiarlo, el nuevo dinosaurio rondaría

los 6 metros de largo.“Este nuevo abelisaurio se va a

comparar con esta forma ya conocida ”, señaló Filippi. “En esta campaña se quiso

aprovechar que había un pequeño saurópodo identificado, y tomamos

las prospecciones en el área para ver si encontrábamos más restos de

ornitópodos”, explicó el paleontólogo. Fue así que dieron con el

nuevo carnívoro. |

La campaña se realizó desde el 8

hasta el 15 de noviembre. En el trabajo de campo participaron además

Ariadna Paulina Carabajal, Elena Previtera, Ariel Méndez, Alberto

Garrido, Francisco Barrios, y Laura Pipo. Leonardo Filippi describió

que Cerro Overo y La Invernada, son dos zonas que están pegadas.

“Son muy fosilíferas, con materiales muy bien preservados y la

mayoría articulados”.

En esos sitios se encontraron

dinosaurios ornitópodos (herbívoros de andar bípedo), saurópodos

(herbívoros cuadrúpedos y de cuello largo), terópodos (carnívoros) y

cocodrilos del periodo cretácico superior. El hallazgo fue en la formación

Bajo de la Carpa, que tiene una antigüedad entre 83 y 85 millones de

años. En la campaña de este mes se extrajo también parte de los

restos de un dinosaurio herbívoro.

“De un saurópodo quedó un bloque

por sacar y del carnívoro, quedaron algunos huesos porque están en

una roca bastante dura y se necesita más tiempo para poder

extraerlos”, amplió el investigador y marcó que se planea sacar lo

que quedó el próximo año.

El paleontólogo describió que es

un lugar donde se encontraron saurópodos que rondaban los diez

metros de largo. Uno de esos ejemplares fue el Overosaurus, que

tenía “bien preservada la columna, pero no las extremidades”.

Del saurópodo que se extrae ahora,

ya tienen dos fémures, parte de la pata trasera y delantera, y

algunos huesos de la cadera . “Hasta que no se limpie el material no

sabremos si es un ejemplar nuevo de Overosaurio, que aportaría

información novedosa; o si se trata de otra especie de tamaño

similar”, expuso. Fuente; Diario Rio Negro.

Astrapotherium guillei, una nueva especie de mamífero del Mioceno de

Bariloche.

Una nueva especie

de un mamífero gigante que fue hallado en la localidad de Comallo

será exhibido en el Museo Paleontológico de Bariloche.

Científicos

argentinos del Conicet reconocieron una nueva especie de un mamífero

gigante en la localidad de Comallo, a 100 kilómetros al este de

Bariloche. El material,

patrimonio paleontológico de Río Negro, se encuentra aún en estudio

en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires y pronto será

expuesto en las salas del Museo Paleontológico Bariloche.

Si bien el resto

fósil fue hallado hace unos años fue dado a conocer recién ahora.

Los científicos reconocieron que posee el cráneo muy raro de un

grupo de mamíferos totalmente extinto, los astrapoterios. Se trata de un

grupo de mamíferos herbívoros parecidos a un tapir o un jabalí

aunque de tamaño gigante que solo se desarrollaron en el sur de

América del Sur y en Antártida. "Algunos fueron tan grandes como un

rinoceronte actual, con unos 4.000 kilos de peso", reconocieron.

|

Alejandro Kramarz,

paleontólogo del Conicet y autor principal del trabajo, describió

que el cráneo es diferente al de otros mamíferos, con grandes

colmillos proyectados hacia delante como un elefante. "Los espacios

donde se ubicaban los ojos poseían una amplia zona abierta por

detrás, dando una apariencia muy particular. Se supone que tenían

una trompa corta y flexible", indicó. La nueva especie

representa uno de los hallazgos de los últimos astrapoterios que

vivieron en Patagonia antes de su extinción hace 15 millones de

años. |

El nombre genérico

Astrapotherium significa "bestia de luz " pero recibió el nombre

específico "guillei" en homenaje a Guillermo Aguirrezabala, un

técnico del Conicet oriundo de Comallo que realizó la limpieza,

preparación y extracción del fósil. Este paleontólogo también halló

el esqueleto del terrible ave carnívora "Kelenken", cuando apenas

tenía 13 años. Fuente Diario Rio Negro.

Encontraron el cráneo completo de Najash rionegrina, una serpiente

con patas del cretácico de Río Negro.

Un grupo de investigadores liderado por

integrantes del CONICET halló cráneos y esqueletos con patas de

serpientes del género Najash provenientes de rocas del Cretácico

Superior, es decir, de aproximadamente 95 millones de años de

antigüedad. El descubrimiento, que acaba de publicarse en la

revista Science Advances, permite echar luz sobre polémicas que

existían desde hacía tiempo en la comunidad científica respecto a

los cambios anatómicos que tuvieron las serpientes hasta llegar a

ser como son actualmente, ya que, hasta el momento, existían pocos

fósiles tan completos y bien preservados que permitieran estudiar su

evolución.

Los nuevos fósiles fueron hallados a partir del

año 2013 en varias localidades dentro del Área Paleontológica de La

Buitrera en Río Negro, que antaño fue una extensa zona desértica de

dunas de arena, con parches de lagos efímeros. En esta área suelen

encontrarse restos de pequeños y medianos animales del período

Cretácico –mamíferos, lagartijas, cocodrilos-, y ya se habían

hallado restos importantes de serpientes, aunque pocos materiales

del cráneo. “Hasta el momento se habían estudiado vértebras,

cintura, miembros posteriores y partes de la mandíbula, pero

los ejemplares con cráneo eran muy escasos.

|

Como son huesos muy delicados, difícilmente

se preservan, por lo que prácticamente no se tenía hasta

ahora un cráneo articulado de esta época como el que

encontramos, que nos permitiera estudiar e interpretar la

anatomía de una serpiente fósil en tanto detalle”,

explica Fernando Garberoglio, becario doctoral del CONICET, de la Fundación de

Historia Natural Félix de Azara y primer autor del paper.

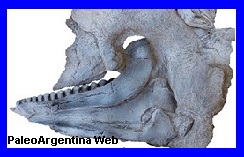

<<<Cráneo y mandíbula del

género Najash. |

El hallazgo de este cráneo–que fue reconstruido

por los investigadores casi de manera completa en base a técnicas de

tomografía computada, a partir del que lograron un modelo del cráneo

en 3D- permitió a los científicos develar otras incógnitas que

permanecían en debate alrededor del origen de las serpientes y las

transformaciones que dieron lugar a como son hoy.

“Con estos fósiles pudimos despejar, por

ejemplo, que hubo un linaje de serpientes antiguas, que hoy en día

están extintas, que habitaron los continentes del hemisferio sur, en

la zona conocida como Gondwana”, apunta Garberoglio al respecto, y

precisa que “eran serpientes terrestres, de cuerpo y de boca grande

y con miembros posteriores bastante desarrollados, que comparten un

ancestro común con las serpientes modernas, lo cual nos indica que

las mismas no provienen de formas de cuerpo y boca pequeña y hábitos

subterráneos como se suponía, sino que el ancestro común era de este

tipo.

Además, pudimos inferir que las serpientes mantuvieron los

miembros posteriores durante un período de tiempo bastante extenso,

en una etapa previa al origen de los grupos modernos, que si bien

retienen algunos vestigios de los miembros posteriores, la mayoría

ya no los tiene. Esto demuestra que el tiempo en el que las

serpientes retuvieron los miembros posteriores no fue solo una fase

intermedia como se creía”.

|

Y continúa: “Lo que nos informan estos fósiles

y los análisis evolutivos que realizamos a partir de ellos es que

aparentemente los miembros anteriores se perdieron tempranamente en

la historia evolutiva de las serpientes, mientras que los miembros

posteriores se mantuvieron durante un tiempo considerable hasta que

se redujeron drásticamente en una etapa cercana al origen de las

formas modernas”.

<<<Restos tipo del género Najash. |

Para finalizar, Garberoglio detalló que

“también existía un debate sobre si las serpientes tienen o no

tienen el hueso yugal, que es un hueso que se ubica por debajo del

ojo en los lagartos, formando el pómulo. Justamente, con este fósil

pudimos demostrar que el yugal efectivamente está presente en las

serpientes. Aunque generalmente los lagartos lo tienen mucho más

desarrollado, en el cráneo de esta serpiente fósil podemos observar

que el yugal está presente y casi en el mismo grado, mientras que

las serpientes actuales lo tienen pero mucho más reducido”. Fuente

Conicet.

Anthropornis grandis, un pingüino gigante fósil hallado en la

Antártida.

Se encontró el cráneo casi

completo, parte de la mandíbula y otros restos fósiles de un

pingüino gigante de 35 millones de años de antigüedad. Con este

nuevo hallazgo en la Antártida, se pudo estudiar cómo era su

musculatura y los movimientos que podía realizar para cazar.

La doctora Carolina Acosta

Hospitaleche, investigadora del Museo de La Plata y del CONICET,

comentó a la Agencia CTyS-UNLaM que “es la primera vez que conocemos

el cráneo y la mandíbula del Anthropornis grandis y, además, es la

primera vez que se puede asignar un cráneo hallado en la Antártida a

una especie determinada”.

|

El nombre de esta bestia gigante

significa hombre-pájaro: “La especie fue nominada en 1905 y, si bien

en aquel entonces solo se conocían restos muy aislados, ya veían que

sus huesos eran mucho más grandes que los pingüinos actuales y que

podían tener un tamaño semejante a una persona”, relató la autora

principal del estudio publicado recientemente en la revista

científica Comptes Rendus Palevol.

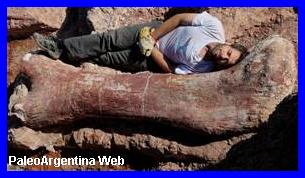

<<<Ilustrativo. Humero de Anthropornis

exhibido en el Muse Argentino de Ciencias Naturales de

Buenos Aires. |

Más de un siglo después, con la

identificación del primer cráneo de estos pingüinos que alcanzaban

los 1.70 metros de estatura, se inició un estudio muy detallado. “A

partir del análisis de sus inserciones musculares y de los

movimientos que podría haber hecho, se estima que este animal habría

usado su largo pico para arponear a sus presas, atravesándolas”,

contó Acosta Hospitaleche.

El largo del pico sería indicativo

de que este pingüino gigante se alimentaba de peces, los cuales

habrían sido las principales víctimas de sus arponazos. Previamente, se habían encontrado

cráneos aislados de pingüinos gigantes en la Antártida, pero nunca

se los había podido asignar a una especie. En esta ocasión, se pudo

reconocer que dicho cráneo y mandíbula pertenecían a un Anthropornis

por las características del tarso y metatarso de su pata izquierda.

“Es la primera vez que se logra

identificar un cráneo a una especie en la Antártida, por lo que es

un punto de partida y nos da un parámetro comparativo para los demás

materiales”, aseveró la especialista en el estudio de pingüinos

fósiles. La doctora Acosta Hospitaleche

precisó: “No solo describimos los restos encontrados, sino que

también realizamos estudios paleoneurológicos para ver qué áreas del

cerebro de este animal tenían un mayor desarrollo proporcional y,

por lo tanto, qué habilidades habría tenido más desarrolladas”. “Analizamos las inserciones

musculares, ya que de esa manera se puede estudiar la biomecánica,

los tipos de movimientos que podía realizar, como así también la

fuerza con la que podían efectuarlos”, agregó.

Este hallazgo se produjo durante

la campaña antártica de 2014. El doctor Marcelo Reguero del

Instituto Antártico Argentino mencionó a la Agencia CTyS-UNLaM que

“el Instituto Antártico Argentino convoca anualmente a

investigadores argentinos de otras instituciones a participar en

proyectos incluidos en el Plan Anual Antártico”.

|

“Paleontólogos participan en las

campañas de verano y acampan en diferentes islas del noreste de la

Península Antártica”, indicó Reguero. Y añadió: “En este marco, se

produjo el descubrimiento de los restos de este ejemplar de

Anthropornis en la Isla Marambio”

<<<Posible aspecto del

pingüino arponero gigante Anthropornis. |

Del estudio del primer cráneo

identificado de este “hombre-pájaro”, también participaron las

doctoras Nadia Haidr de la Unidad Ejecutora Lillo (FML-CONICET) y

Ariana Paulina-Carabajal del Instituto de Investigaciones en

Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA-CONICET).

La especialista Acosta

Hospitaleche afirmó que, para lograr una mayor precisión en el

análisis, también se han hecho estudios de retrodeformación:

“Escaneamos tridimensionalmente los fósiles en el Museo de La Plata,

para posteriormente revertir la deformación que han sufrido estos

materiales desde que falleció el espécimen hace 35 millones de

años”.

De esa manera, al revertir la

deformación, se pudo tener una idea mucho más ajustada de la

anatomía craneana del animal y, por consiguiente, de su anatomía

cerebral y de sus inserciones musculares.

A comienzos del siglo XX y durante

muchos años, los científicos consideraron que los Anthropornis eran

los pingüinos más grandes de la historia evolutiva. Pero,

posteriormente, se descubrió otro género que superaba ampliamente la

estatura humana promedio, los Palaeeudyptes, los cuales medían más

de dos metros de altura.

|

El ejemplar más grande del que se

tiene registro en el mundo hasta la actualidad, justamente, fue dado

a conocer por Acosta Hospitaleche en 2010. Se estima que esa bestia

colosal de la Antártida medía alrededor de 2,30 y que habrá sido una

especie de rey entre la gran diversidad de pingüinos que habitaban

la costa este de la Isla Marambio durante el Eoceno medio.

<<<Fósiles de pingüinos.

Ilustrativo. |

En aquel entonces, no solo había

pingüinos gigantescos, sino también otros muy pequeños, incluso más

chicos que los que habitan el Planeta en la actualidad. Tal es el

caso de la especie Aprosdokitos mikrotero (inesperado minúsculo),

también dada a conocer por la investigadora del MLP y del CONICET.

Aprosdokitos era el liliputiense

entre los pingüinos. Apenas alcanzaba los 35 centímetros en posición

erguida, pero ello no le impedía convivir con gigantes de más de dos

metros y con los temerarios “hombres-pájaros” que se destacaban por

la robustez de sus cuerpos y por ser capaces de atravesar a los

peces con su pico como si fuese un arpón.

Hallan fósil

de un Felino Ocelote en el Pleistoceno de Corrientes.

En el marco de

exploraciones paleontológicas en la Formación Toropí/Yupoí, en la

provincia de Corrientes, investigadores del Centro de Ecología

Aplicada del Litoral (CECOAL, UNNE-CONICET) identificaron restos

fósiles de un ejemplar de “ocelote”. Es el tercer registro de félido

en ese sitio paleontológico, y el primer registro fósil de la

especie “Leopardus pardalis” del Pleistoceno Tardío

para la Mesopotamia argentina.

La Formación

Toropí/Yupoí (aproximadamente 52-38 miles de años antes del

presente) es una de las unidades fosilíferas más ampliamente

distribuida en la provincia de Corrientes, contando con una

importante diversidad de vertebrados, 45 taxones reconocidos hasta

el momento, dentro de los cuales predominan ampliamente grandes

mamíferos herbívoros.

Sin embargo, el

sitio exhibe un escaso registro de carnívoros, que se limita a

materiales pobremente preservados correspondientes a un cánido no

identificado y a dos félidos: Panthera onca (Linnaeus,

1758) o “Yaguareté” y Smilodon populator (Lund, 1842)

o “Tigre dientes de sable”.

Recientes

trabajos de exploración en la Formación Toropí/Yupoí dieron como

resultado el hallazgo de una hemimandíbula derecha y un fragmento de

maxilar izquierdo, los cuales se interpretaron como correspondientes

al mismo ejemplar.

|

|

Ante el hallazgo,

investigadores del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL,

UNNE-CONICET) y de la Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales y Agrimensura de la UNNE (FaCENA) pusieron en

marcha un proyecto para describir y asignar taxonómicamente

el ejemplar. Según las observaciones, el tamaño de la

mandíbula se encuentra dentro del rango de variación de

Leopardus Gray, 1842, siendo considerablemente

menor que otros géneros como Puma Linnaeus, 1771 y

Panthera Linnaeus, 1758.

<<<Esqueleto

de felino. Ilustrativo. |

En tanto, la

morfología dentaria y de la mandíbula también remite a este género,

difiriendo de otros géneros como Herpailurus, en que

la rama horizontal tiene una altura uniforme y es robusta en su

extremo anterior.

“Los estudios

confirmaron que se trata de un ejemplar de Leopardus pardalis

Linnaeus, 1758” comentó la licenciada Cecilia Méndez, becaria

doctoral del CECOAL (UNNE-CONICET), quien desarrolla su tesis

doctoral sobre la tafonomía de vertebrados de la Formación Toropí/Yupoí.

En el trabajo

colaboraron los investigadores Alfredo Zurita, Ángel Miño Boilini,

Carlos Luna y Pedro Cuaranta, del CECOAL y FaCENA-UNNE, así como el

Dr. Francisco Prevosti del CRILAR (Centro Regional de

Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La

Rioja).

La Lic. Méndez

explicó que el ejemplar de “ocelote” identificado representa el

tercer registro fósil de félido (un grupo de mamíferos carnívoros)

para la Formación Toropí/Yupoí en casi cuarenta años de estudios en

ese sitio de creciente interés paleontológico y cultural.

|

|

Pero

además el hallazgo representa el primer registro de la

especie Leopardus pardalis u “ocelote” para el

periodo del Pleistoceno Tardío de la región Mesopotámica de

Argentina. El Pleistoceno Tardío es una división de la

escala temporal geológica que pertenece al período

Cuaternario, y que finalizó aproximadamente hace 10.000

antes del presente.

<<<Aspecto actual del Ocelote

del genero Leopardus sp. |

La licenciada

detalló que las especies de este género se encuentran adaptadas a

diferentes hábitats, que van desde la Cordillera de los Andes hasta

las sabanas húmedas del Pantanal en Brasil. Resaltó en ese aspecto

que el hallazgo contribuye a seguir aportando al conocimiento de la

Formación Toropí/Yupoí y sobre los vertebrados del Pleistoceno

Tardío de las provincias de la región.

El hallazgo del

ejemplar de Leopardus pardalis se enmarca en las

líneas de investigación desarrolladas por integrantes del

“Laboratorio de Paleontología y Paleoambientes del Neógeno y del

Cuaternario” del CECOAL (UNNE-CONICET) y del “Grupo de Investigación

en Paleontología de Vertebrados” de la Facultad de Ciencias Exactas

y Naturales y Agrimensura de la UNNE.

Revelan una nueva forma

de “armadura flexible” que tenían los perezosos prehistóricos

gigantes

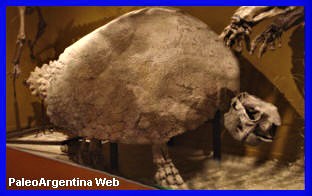

El equipo del Museo Paleontológico de San Pedro

halló 136 huesillos dérmicos de un perezoso gigante de más de 500

mil años de antigüedad. Esta “armadura” estaba incorporada al cuero

de estos animales y les servía de protección frente a los

depredadores.

El director Museo Paleontológico de San Pedro

José Luis Aguilar comentó a la Agencia CTyS-UNLaM que “estos

huesitos llamados osteodermos estaban incorporados a la piel de

estos animales, por todo el cuerpo, y tienen una forma que era

desconocida hasta ahora”.

Los perezosos gigantes poseían este sistema de

defensa embebido en la piel como protección ante los posibles

ataques de los tigres dientes de sable, los osos gigantes, pumas y

unos perros salvajes llamados Theriodictis, entre otros carnívoros. “Estos huesitos que encontramos son

octaédricos, como si fueran dos pirámides unidas por su base”,

describió Aguilar. Y agregó: “Entre los más de 130 osteodermos

hallados, las medidas van desde 3 milímetros hasta unos 13

milímetros de largo”.

|

“La presencia de osteodermos en los perezosos

gigantes se conoce hace tiempo, aunque no hay muchos registros para

una antigüedad superior a los 500 mil años y es la primera vez que

se encuentran con una estructura bipiramidal”, aseveró el director

sobre los huesitos hallados en Campo Spósito, un yacimiento ubicado

a 12 kilómetros de la ciudad de San Pedro.

<<<Aspecto de los

milodontidos. |

El estudio científico sobre esta nueva forma de

“armadura flexible” fue publicado recientemente en la revista

Journal of South American Earth Sciences y está firmado por los

doctores Luciano Brambilla de la Universidad de Rosario y del

CONICET, Augusto Haro de la Universidad Nacional de Córdoba, Marcelo

Toledo del Instituto de Geociencias de Buenos Aires y el director

del Museo de San Pedro José Luis Aguilar.

El investigador Luciano Brambilla precisó que

“como la forma externa de los huesos de la piel de este antiguo

perezoso es tan particular a simple vista, también estudiamos la

estructura interna a nivel microscópico”. “Cortamos finas láminas a partir de algunos de

los huesitos bipiramidales y descubrimos que el patrón de fibras

observado en estos osteodermos era muy denso y novedoso, algo que

también ayuda a caracterizar a estos pequeños elementos”, analizó.

El paleontólogo aseveró que “es un enigma aún

por responder a qué especie pertenecieron estos osteodermos, porque

en las colecciones nada se les parece y es relativamente poco el

conocimiento que tenemos sobre perezosos de tanta antigüedad como

los que se encuentran en los yacimientos de San Pedro”. Hasta el momento, se conocían estructuras con

un patrón globoso, casi sin irregularidades, propias de los

milodontes, mientras que los osteodermos de los glosoterios tenían

una forma aplanada, arriñonada.

Al respecto, Aguilar observó que “con este

descubrimiento, se refuerza la idea propuesta por el Museo

Paleontológico de San Pedro de que los distintos géneros de estos

grandes mamíferos fósiles poseían osteodermos con patrones

diferentes”. Según contó Aguilar, “así como los

gliptodontes (armadillos gigantes) evolucionaron hasta que toda la

piel se transformó en una coraza para protegerse de los

depredadores, los perezosos desarrollaron esta masa intermedia que

era flexible, porque todos estos osteodermos, estos huesitos, se

desarrollaban en el interior de la piel”.

“Estos animales tenían una piel, un cuero de

unos dos centímetros de espesor, en la que un grupo de células

comenzaban a endurecerse hasta desarrollar fibras duras y se

transformaban en una de estas tantas bolitas que encontramos; eran

parte de su piel”, relató. De esa forma, animales como los milodontes o

los glosoterios, lograban disminuir las heridas provocadas por sus

atacantes. "Después de casi 200 años de paleontología argentina,

este hallazgo introduce una novedad inesperada a la hora de analizar

a ciertos géneros de perezosos prehistóricos", destacó Aguilar a la

Agencia CTyS-UNLaM.

Este nuevo descubrimiento de osteodermos con

forma romboidal se produjo a unos 170 kilómetros de la Ciudad de

Buenos Aires, en un área de barrancas y cortadas naturales que ya ha

aportado numerosos e importantes fósiles a la colección del Museo de

San Pedro. Fuente; Museo Palontologico de San Pedro.

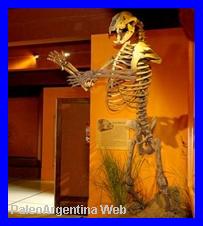

Encuentran por casualidad restos fósiles

de un oso prehistorico Arctotherium en La Plata.

Otra sorpresa en una obra en construcción:

operarios que trabajaban en un terreno de 2 y 72, cerca del centro

de La Plata encontraron un resto fósil que pertenecería a un oso

"rostro corto", que vivió en estas tierras hasta por lo menos hace

10 mil años.

Se trata de una pieza de poco más de medio

metro que correspondería con el húmero del animal omnívoro que

habitó la zona de la pampa bonaerense en el pleistoceno.

Los trabajadores removían tierra que llegó

desde una cantera ubicada en la zona del Barrio Aeropuerto (a 15

kilómetros del centro de la ciudad) cuando hallaron el hueso

fosilizado.

|

|

"En buena parte del subsuelo de la región

pampeana se pueden encontrar muchos fósiles. Esto abarca provincia

de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa. Pero la

importancia de este hallazgo es que se trata de un animal que no era

muy abundante", dijo a Clarín el docente e investigador de la

facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, Leopoldo

Soibelzón.

El oso "Actotherium" era una especie de entre

400 y 1.500 kilos; y unos 3 metros de altura que vivió en esta

región entre un millón de años atrás y los de 10 mil años. "Formaban

parte de la pirámide del sistema. Eran predadores tope, por eso su

presencia entre las especies era menos frecuente", explicó

Soibelzón, quien se especializa en animales prehistóricos de la zona

de América del Sur y trabaja también para el Conicet.

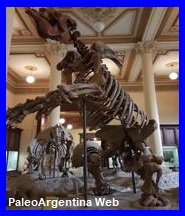

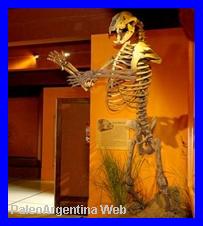

<<<Esqueleto ilustrativo de MACN>>> |

José Aguirre, uno de los obreros que encontró

el hueso, se encargó de llevarlo hasta el Museo de Ciencias

Naturales de la UNLP, donde funciona la facultad y los centros de

investigación. "Los profesores estaban contentos y nos dijeron sobre

la importancia de dar a conocer estas cosas", dijo el hombre en

declaraciones que difunde el portal 0221.com.ar.

Esto ocurrió a fines de la semana pasada. Ahora

las piezas del animal están sometidas a estudios y análisis en el

área de Paleontología del Museo. Al enorme hueso lo sacaron de una tosca. Se

trata de un húmero de 60 centímetros de largo. "Aunque no están

terminados los estudios podemos afirmar que se trata de un individuo

adulto, de mediana estatura, probablemente una hembra", anticipó el

investigador.

A fines de julio pasado un vecino de Berisso halló

en el patio de su casa los restos de un mastodonte, mientras

trabajaban obreros en una refacción. También en ese caso la tierra

provenía de la cantera del Barrio Aeropuerto.

Soibelzón aclaró que los primeros registros del

oso rostro corto data de un millón de años y que los ejemplares

desaparecieron en la gran extinción que afectó a los mamíferos de

gran tamaño. Esto fue al mismo tiempo que desaparece la gran fauna,

sobre el final de la glaciación que provocó un fuerte cambio

climático y también coincidió con la aparición del hombre en la

región de América. Fuente, Clarin.

Se inauguro el nuevo Museo de

Ciencias Naturales de Miramar.

Quedo inaugurado formalmente el Museo de Ciencias

Naturales de la localidad bonaerense de Miramar, por medio de un

convenio entre el Municipio de General Alvarado y la Fundación Azara.

Miramar – En horas del mediodía del día viernes, con presencia de

autoridades municipales, miembros de la Fundación Azara de historia

natural, personal del museo, miembros de la Asociación de Amigos y

público en general, quedo inaugurado el flamante Museo de Ciencias

Naturales de Miramar.

La nueva institución, debe su origen al anterior museo, el cual

contenía exhibiciones de ciencias naturales e historia local. Pero

la necesidad de fundar un nuevo museo que coleccionara, estudiara y

exponga las riquezas naturales de la región tiene vieja data. Los

hallazgos paleontológicos y biológicos, sumado a la importante

presencia en medios de comunicación de todo el mundo, logro que el

municipio local y la fundación científica, firmaran en febrero de

este año, un convenio para crear en conjunto esta institución

|

La idea de abrirlo al público en esta fecha, es por el 131º

aniversario de la ciudad. El edificio que fue destinado para

este proyecto, incluyó el arreglo y adaptación de techos,

paredes, electricidad y pintura entre otros trabajos, para

poner en valor la antigua “Casa de Huéspedes”, situada en

el acceso al vivero dunícola “Florentino Ameghino”, un

magnifico bosque artificial de unas 502 hectáreas.

<<<Fachada del nuevo Museo de

Ciencias Naturales de Miramar. |

Esta enorme casona de la década del “30”, fue adaptada para tal fin.

En ella se prepararon ocho salas de exhibiciones, que incluyen

grandes esqueletos de megafauna prehistórica, fósiles regionales,

historia del “Hombre de Miramar” basado en antiguas hipótesis de los

hermanos Ameghino, arqueología local, exhibición marina entre otras.

Además de modernos laboratorios de preparación y estudio, oficinas,

depósitos de colecciones entre otros, citaron las fuentes.

El edificio del nuevo Museo de Ciencias Naturales, está rodeado de

un magnifico parque, que incluye además criaturas de tamaño natural,

como los extintos gliptodontes o tigres dientes de sable, o

criaturas marinas como el calamar gigante o la tortuga laúd, y otros

para ir descubriendo en el paseo.

|

|

En el evento estuvo encabezado por el

Intendente Municipal, Germán Di Cesare y por el Presidente

de la Fundación Azara, Adrián Giacchino, quienes estuvieron

acompañados por investigadores del Museo de La Plata,

investigadores del CONICET, Universidad Nacional de la

Plata, Dr. Eduardo Toni, Dr. Mariano Bonomo; Universidad

Nacional de Mar del Plata, Dr. Ricardo Bastidas y Carlos

Quintana, miembros de la Universidad Maimonides, Miembros de

la Fundación Azara; Director del Museo , Museólogo Daniel

Boh y Funcionarios Municipales. |

Además de las emotivas palabras del Intendente local German Di

Cesare, y del Presidente de la Fundación Azara, Adrián Giacchino, se

procedió a un reconocimiento público y merecido a Daniel Boh y

Mariano Magnussen, como miembros fundadores del nuevo museo.

El diente de sable que dio origen al Museo.

El fortuito hallazgo de huellas fósiles únicas en el mundo de un

gran tigre dientes de sable (posteriormente denominado

Felipeda miramarensis, en honor a la ciudad), encontradas

cerca del muelle de pescadores por Mariano Magnussen en 2015, fueron

recuperados y estudiado en conjunto con Daniel Boh, y científicos de

la Fundación Azara, Universidad Maimónides, Museo Argentino de

Ciencias Naturales y Conicet, fue el detonante para que autoridades

locales pusieran en valor el antiguo chalet abandonado, y se

convirtiera en un moderno museo dedicado únicamente a las ciencias

naturales.

Más reconocimientos.

La Fundación Azara y la Universidad Maimónides, decidieron en

conjunto que las salas llevaron los nombres de distinguidos

investigadores y científicos de reconocimiento internacional, que

basaron sus estudios y descubrimientos en las inmediaciones de la

ciudad de Miramar. Entre ellos, los ya fallecidos Osvaldo Reig y

Rosendo Pascual, como así también, al Doctor Eduardo Tonni, que

estuvo presente en el acto.

El Nuevo Museo.

Originado de anteriores colecciones, tuvo gran auge en los últimos

años por magníficos aportes a la paleontología y a la biología

marina. El museo posee una gran cantidad de restos fósiles locales

(de los últimos 4 millones de años) y otros colectados en distintas

partes del país. Además de una importante cantidad de restos

marinos, que van desde pequeñas criaturas a grandes ballenas, restos

arqueológicos de antiguos grupos humanos entre otras colecciones,

que conforman miles de piezas, de las cuales se tomaron las más

pedagógicas para conformar las muestras exhibidas.

Fundación Azara

Las investigaciones realizadas los últimos 18 años por la Fundación

Azara aportaron más de 100 especies nuevas para la ciencia, tanto

fósiles como vivientes. En sus colecciones científicas, abiertas a

la consulta de investigadores de todo el mundo, se atesoran más de

200.000 objetos de geología, paleontología, botánica, zoología,

arqueología y etnografía. Unos 300.000 jóvenes participaron de sus

diferentes actividades educativas (talleres, charlas, visitas

guiadas, clubes de ciencias) y las exhibiciones itinerantes fueron

visitadas por más de 5.000.000 de personas en más de una veintena de

países. Además gestiona varias instituciones del país.

Conocer mas en

www.museodemiramar.com.ar

Científicos ingleses logran armar el

cráneo de megaterio que Darwin se llevó de Punta Alta.

Los 2 paleontólogos que la semana pasada

visitaron nuestra ciudad encontraron las dos mitades e hicieron un

modelo 3D de uno de los fósiles que disparó la teoría de la

evolución.

Científicos del Museo de Historia Natural de

Londres juntaron por primera vez las dos mitades del cráneo de un

megaterio que Charles Darwin recolectó en 1832 en un médano de Punta

Alta. El naturalista inglés visitó nuestras costas en una

expedición de 5 años a bordo del HMS “Beagle”. Acá, juntó diversos

fósiles que se cree dieron el puntapié inicial para el desarrollo de

su famosa teoría de las especies.

|

Entre ellos se encuentran los fósiles del

megaterio, un perezoso gigante del tamaño de un elefante, que habitó

nuestro territorio hace más de 10.000 años y del que no se tenía

conocimiento en el mundo de la ciencia de ese entonces. En los

últimos meses, esos fósiles fueron llevados finalmente al Museo de

Historia Natural de Londres para ser escaneados en 3D, como parte de

un programa de digitalización.

La tarea no fue fácil, puesto que

paleontólogos encargados del trabajo, Pip Brewer y Adrian Lister,

tuvieron que hacer un trabajo de detectives para dar con todas las

piezas de la colección de Darwin. |

Es así que a la mitad faltante del cráneo del

megaterio de Darwin lograron encontrarla en la antigua casa del

naturalista inglés. "Estuvimos tratando de documentar cada

espécimen, de entender de dónde vino e incluso determinar si

definitivamente fue uno de los de Darwin— dijo la paleontóloga en

una nota publicada en el sitio web del MHN—. Curiosamente, nadie

había hecho eso antes. Considerando el papel fundamental que estos

fósiles probablemente jugaron al sentar las bases de la teoría de la

evolución de Darwin, esto es sorprendente.”

“Escanear los delicados fósiles ayuda a

preservarlos para futuras investigaciones. Tener un sustituto

digital no solo reduce el manejo, sino que también brinda acceso a

las personas de todo el mundo, ya sean investigadores que quieran

estudiarlos o al público que simplemente esté interesado y quiera

verlos", explicaron los científicos. La semana pasada, Brewer y

Lister visitaron Punta Alta, conocieron el Museo Municipal de

Ciencias Naturales Carlos Darwin y recorrieron los sitios dentro de

la Base Naval Puerto Belgrano donde el naturalista inglés recolectó

algunos de los fósiles.

Además, dieron una charla en el Teatro Colón,

en el marco de las celebraciones por “El mes de Darwin en Punta

Alta”.Fueron recibidos por el intendente Mariano Uset, la geóloga

Teresa Manera (quien trabajó para conservar las huellas de megaterio

y otras especies prehistóricas en Pehuen Co) y el director del

Archivo Histórico Municipal, Luciano Izarra.

“Venir después de muchos años estudiando a

Darwin es para mí como visitar La Meca. Es una sensación muy

especial y emocionante porque las cosas que Darwin encontró aquí

fueron muy importantes para el desarrollo de su teoría —dijo Lister

en una rueda de prensa—. Ustedes tienen aquí un museo con los

fósiles y las explicaciones en el mismo lugar donde fueron

encontrados. La gente de este lugar y los visitantes deben valorizar

la gran importancia de este lugar, porque es fantástico.”

|

“Es absolutamente

fantástico estar en este lugar. Cuando vine la primera vez

no sabía de la existencia de este museo y fue fantástico

encontrarme con los fósiles de todos estos animales, de los

cuáles hemos leído o solo habíamos visto pequeños

fragmentos. En nuestro Museo de Londres, donde se exhiben

muchos de los fragmentos de fósiles que Darwin llevó desde

Punta Alta, la gente se muestra muy entusiasmada al

verlos. Ustedes deberían estar muy orgullosos de este lugar

y de lo que ha contribuido a la ciencia”, agregó la

paleontóloga Brewer.

<<<Esqueleto de

Megatherium. Ilustrativo. |

Por su parte, Manera contó que “cuando en auto

veníamos por la ruta entrando a la ciudad, Adrian y Pip se

emocionaron al ver el cartel que decía Punta Alta. No nos damos

cuenta aún de la importancia que tienen para la historia de la

ciencia esos hallazgos de Darwin, hace más de 180 años, que fueron

los disparadores de su teoría que hoy es la base de la biología

moderna”.

Como regalo, los científicos

británicos entregaron al Museo Carlos Darwin una réplica exacta de

la mandíbula de un milodón, otro tipo de perezoso gigante extinto

que el científico británico recogió de nuestras costas y que hoy se

exhibe en Londres. (La Nueva.)

Colossosaurios, una nueva familia de dinosaurios a partir de fósiles

mendocinos.

Se trata de los Colossosaurios, una categoría

que agrupa a los vertebrados más grandes de toda la historia de la

evolución.

Un grupo de científicos mendocinos, junto a

colegas de Estados Unidos y Brasil, presentaron un estudio donde dan

a conocer a todo el mundo una nueva familia de dinosaurios

denominada 'Colossosauria' a través de la cual agrupan a los

vertebrados más grandes que habitaron el planeta.

|

La nueva categoría fue desarrollada por un

grupo de especialistas pertenecientes al Laboratorio y Museo de

Dinosaurios de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la

UNCUYO, quienes trabajaron bajo la coordinación del doctor Bernardo

González Riga, docente investigador y director del museo. El

descubrimiento del nuevo linaje permite la agrupación de varias

especies halladas en distintas partes del mundo y sobre todo a los

cuatro colosos argentinos: Notocolossus, Patagotitan,

Argentinosaurus y Puertasaurus. |

El trabajo científico fue publicado en julio de

este año en la prestigiosa revista Annais da Academia Brasileira de

Ciencias. En ella se da cuenta que a través de diversos análisis

anatómicos comparativos de restos fósiles, más el empleo de un

software -llamado programa TNT- se pudo procesar cientos de datos

para obtener hipótesis filogenéticas de parentesco en forma de

'árboles' basados en caracteres compartidos.

Consultado por Los Andes sobre la importancia

de la nueva clasificación, Bernardo Gonzalez Riga explicó que la

diferencia entre descubrir una especie y una familia: "Hay dos tipos

de hallazgos; uno puede ser localizar restos y el otro es tomar esos

restos y realizar en ellos análisis anatómicos muy detallados. Esto

es lo que ocurrió con más de 400 fósiles de titanosaurios, cuyas

características fueron procesadas por un software que permitió

llegar a la conclusión de que estábamos ante una nueva familia a la

que se la llamó Colossosaurios".

|

Consultado por Los Andes sobre la importancia

de la nueva clasificación, Bernardo Gonzalez Riga explicó que la

diferencia entre descubrir una especie y una familia: "Hay dos tipos

de hallazgos; uno puede ser localizar restos y el otro es tomar esos

restos y realizar en ellos análisis anatómicos muy detallados. Esto

es lo que ocurrió con más de 400 fósiles de titanosaurios, cuyas

características fueron procesadas por un software que permitió

llegar a la conclusión de que estábamos ante una nueva familia a la

que se la llamó Colossosaurios".

|

Así mismo el científico destacó que el avance

en el conocimiento de una nueva familia "tiene más impacto que

descubrir una especie, porque posibilita agrupar a varios tipos.

Esta categorización agrupa ahora a los más grandes del mundo. El

aporte radica en sintetizar el conocimiento anatómico que se tiene

de los saurópodos titanosaurios, haciendo especial énfasis en su

estudio filogenético, es decir en los parentescos".

González Riga detalló en este sentido uno de

las características principales entre los integrantes de la nueva

categoría estuvo dada por la anatomía ósea: "Son animales cuyos

cuellos estaban entre 10 y 12 metros de largo y presentaban cabezas

pequeña. Además tenían un saco aéreo para respirar y su metabolismo

era más rápido, como el de las aves, y no tanto como reptiles"

"Su reproducción estaba dada mediante huevos y

tenían un metabolismo elevado, además de que su tasa de crecimiento

era rapidísima. Todos ellos eran herbívoros y sus dientes estaban

adaptados para tomar los alimentos y arrastrarlos hacia su interior

sin ser masticados. En este sentido sus masas corporales máximas

tuvieron entre 50 a 70 toneladas", destacó.

Nothrotheriops, un perezoso extinto de Norteamérica aparece en

el registro fósil de la provincia de Santa Fe.

El resultado de esta novedosa

investigación para la Paleontología de Argentina corresponde al

hallazgo fósil -un fémur- de un perezoso norteamericano en la Pcia.

de Santa Fe, cuya existencia se desconocía en América del Sur para

el período Cuaternario.

Este interesante descubrimiento

corresponde al hallazgo fósil de un perezoso norteamericano en

Argentina que realizó el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados

del CICYTTP, sito en Diamante (E.R.). Dicho hallazgo está muy bien

representado por los registros fósiles que los científicos han dado

a conocer en la provincia de Santa Fe.

Los investigadores del Centro de

Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la

Producción y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos lograron

identificar un género de perezoso fósil -principalmente registrado

en América del Norte- en sedimentos del Cuaternario de la provincia

de Santa Fe. La investigación, recientemente publicada en la revista

científica internacional “BOREAS: An International Journal of

Quaternary Research”, corresponde a resultados obtenidos durante

estudios de postgrado realizados por uno de los investigadores.

|

El hallazgo consiste en un fémur

referido al género Nothrotheriops y el ejemplar fue hallado en las

barrancas del río Salado del norte, en sedimentos que tienen una

edad aproximada de 90.000 años antes del presente. Se lo encontró en

inmediaciones de la localidad de Llambi Campbell,

comuna del Departamento La Capital (Pcia. de Santa Fe), en cuyo

Museo Comunal “Río Salado” fue depositado. La aproximación para

conocer la antigüedad de los afloramientos portadores del perezoso

fue posible gracias al aporte de distintas instituciones nacionales

y provinciales tales como FICH (UNL), FCyT-UADER y CICYTTP. |

Cabe señalar que el género Nothrotheriops estuvo

ampliamente distribuido durante el Cuaternario de América del Norte,

y durante el evento conocido como Gran Intercambio Biótico Americano

resultaría que Nothrotheriops procedente de Estados Unidos y México

se habría dispersado, junto con otros mamíferos, hacia América del

Sur. Fuente Conicet. Imágenes ilustrativas.

Descubren el ADN más antiguo de un parásito en heces fosilizadas de

un carnívoro del Pleistoceno de Catamarca.

El estudio de un coprolito (heces fosilizadas)

de un puma descubierto en el refugio paleontológico y arqueológico

de Peñas de las Trampas, en la provincia de Catamarca (Argentina),

ha revelado el ADN más antiguo de un parásito, con una edad de entre

16.570 y 17.000 años.

Este material genético pertenece a unos huevos

de la lombriz Toxascaris leonina, una especie que todavía es común

encontrar en los sistemas digestivos de gatos, perros y zorros,

según explica a Sinc la bióloga Romina Petrigh, de la Universidad

Nacional del Mar de Plata (Argentina).

Petrigh, junto a Martín Fugassa, lidera el

equipo multidisciplinar del Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas (CONICET) que ha llevado a cabo esta

investigación, publicada en el último número de la revista

Parasitology.

En ella, se utilizaron análisis de ADN

mitocondrial para confirmar que el coprolito provenía de un puma

(Puma concolor) y que los huevos pertenecían a esta especie de

ascáride.

|

|

“Este hallazgo representa el registro más

antiguo de una secuencia de ADN antiguo para un parásito nemátodo

gastrointestinal de mamíferos silvestres, el registro de ADN más

antiguo del mundo para un parásito y también una nueva edad máxima

para la recuperación de ADN antiguo de este origen”, detalla la

autora.

Según Petrigh, las extremas condiciones de

aridez, bajas temperaturas y altas concentraciones de sal, propias

de la zona, habrían ayudado a reducir la descomposición del material

y habrían permitido su conservación durante tanto tiempo.

|

Este descubrimiento también ha confirmado la

presencia de pumas en la provincia al final del Pleistoceno. “Esto

tiene implicaciones significativas para la historia natural de la

región, así como para inferir el contexto ecológico inmediatamente

antes de que los primeros exploradores humanos se aventuraran en el

área”, añade la investigadora.

Además, el estudio muestra que estas lombrices

microscópicas estaban infectando la fauna de Sudamérica antes de la

llegada de los primeros humanos a la zona, hace unos 11.000 años.

“La interpretación común es que la presencia de

T. leonina en los carnívoros silvestres de América hoy en día es una

consecuencia de su contacto con perros o gatos domésticos, pero este

trabajo muestra que ya no debe suponerse como la única explicación

posible”, concluye la investigadora. (Fuente: María G.Dionis / SINC)

Recuperan una gran variedad

de fósiles en una sola exploración en Miramar.

Una importante cantidad y variedad de restos fósiles

de unos 3 millones de años, fueron halladas en unos 100 metros de

exploración, y en menos de una hora. La localidad bonaerense de

Miramar, es una de las mayores potencias paleontológicas del mundo.

En una prospección paleontológica con el equipo de

investigadores del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar

“Punta Hermengo”, se realizó el hallazgo de unos treinta muestras

paleontológicas de gran valor científico, entre ellas, hay una que

podría ser única en el mundo.

|

Días atrás, y después de un temporal,

personal del museo local, exploraba sitos conocidos y con

una antigüedad de superior a os 3 millones de años,

correspondiente a la época geológica conocida como Plioceno.

“Encontramos en una plataforma una amplia diversidad de

organismos que vivieron y conformaron un primitivo

ecosistema ya desaparecido” comento Mariano Magnussen Saffer,

investigador del museo local, y agrego; ”Estos hallazgos

siguen demostrando el potencial científico mundial de

nuestra región”. |

Entre los materiales recuperados, se pudieron

identificar fósiles de aves (que no volaban), reptiles (lagartos de

más de un metro), restos de gliptodontes (armadillos de caparazón

rigio) y de grandes perezosos extintos, restos de varios carnívoros

marsupiales (semejantes a las zarigüeyas), un carnívoro prociónido

pariente lejano y extinto de mapaches y cuatíes), dos especies de

armadillos de importante dimensiones, varios cráneos de roedores sin

representantes actuales en la región , pequeños notoungulados, y un

sin fin de muestras que ya se encuentran en el museo miramarense,

para ser estudiados en conjunto con científicos de la Fundación

Azara, Universidad Maimónides, Museo Argentino de Ciencias Naturales

y Conicet respectivamente.

|

Además,

realizamos otros hallazgos pocos frecuentes en estos

sedimentos, como una importante cantidad de coprolitos (fecas

o excrementos fosilizados), fácil de reconocer por su alto

contenido de calcio, huesos triturados en su interior y

con una matriz fosfática. “También encontramos otros tipos

de icnifosiles, como cuevas con rellenos y en algunos casos

con restos de sus antiguos habitantes, y algunas

curiosidades más que se encuentran en estudio”, sostuvo

Daniel Boh, titular del museo local. |

En estos momentos, además de trabajar en los

hallazgos paleontológicos, los cuales siempre tienen repercusión

nacional e internacional, el personal del Museo de Miramar se

encuentra trabajando en conjunto con la Municipalidad de General

Alvarado y Fundación Azara, para la próxima inauguración de

las nuevas instalaciones y exhibiciones del nuevo Museo de Ciencias

Naturales, que sorprenderá por su moderna y completa muestra.

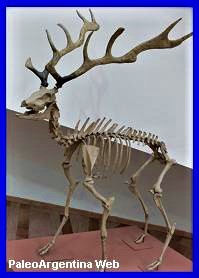

Hallan el primer cráneo de

Paraceros fragilis, en el Pleistoceno de San Pedro.

Fue hallado por el equipo del

Museo Paleontológico de San Pedro en el yacimiento de

Campo Spósito y tiene una antigüedad que supera los 200.000 años

Campo Spósito es un

yacimiento paleontológico descubierto en noviembre de 2001 por el

Grupo Conservacionista de Fósiles, equipo del Museo Paleontológico

“Fray Manuel de Torres”, de la localidad de San Pedro, provincia de

Buenos Aires. Ya se han recuperado allí, más de veinte especies de

animales en estado fósil.

El área fosilífera,

de tan sólo unos 4.000 m2, fue el fondo de un antiguo río que corrió

por la zona hace más de 200.000 años y se encuentra en el interior

de un campo propiedad de la empresa arenera Spósito S.A.

En las últimas

semanas, el equipo del Museo ha recuperado allí, el primer cráneo

conocido de una rara especie de ciervo fósil denominada

Paraceros fragilis, que vivió en la provincia de Buenos

Aires durante una edad geológica denominada Bonaerense.

|

Desde el grupo del museo

comentan que, “Es impresionante la densidad de fósiles que

contiene el yacimiento de Campo Spósito, por ser un lugar

pequeño. El accionar de aquel antiguo río que corrió por el

lugar hace miles de años arrastró y acumuló las partes duras

de la fauna que vivía y moría en ese ecosistema

prehistórico. Desde su descubrimiento en 2001, este lugar ha

aportado centenares de piezas a la colección del Museo de

San Pedro”.

<<<Imagen

ilustrativa. Recreado por el paleoartista Jorge Blanco en el

libro Bestiario Fósil. >>>Ver

Imágenes Aquí. |

Los restos de este

ciervo fósil son extremadamente raros. Tan inusuales que a la

especie sólo se la conocía por el aspecto de sus cornamentas, de sus

astas. Las citas bibliográficas desde la época de Florentino

Ameghino mencionan la aparición de cornamentas fragmentadas

asignadas a este animal y, unas pocas, en buen estado de

preservación. Un dato curioso es que su existencia en la provincia

de Buenos Aires sólo se observa en sedimentos la edad Bonaerense, un

lapso del tiempo geológico que transcurrió entre los 500.000 y los

130.000 años antes del presente. Los investigadores piensan que esto

puede deberse a una distribución temporal muy acotada o a su escaso

registro.

Se cree que

Paraceros fue un ciervo de mediano tamaño, con astas delgadas pero

largas, en relación a su desarrollo corporal.

El ejemplar

descubierto por el equipo del Museo Paleontológico de San Pedro no

sólo posee la rama izquierda de su cornamenta casi completa y parte

de la rama derecha, sino que también conserva el 80 % del cráneo de

este curioso animal. El primero que se conoce.

El Director del

Museo de San Pedro, José Luis Aguilar, explica que “Un

Paraceros pesaba unos 50 kg. Algo más que un venado de las

pampas (45 kg., aprox.) y menos que un ciervo de los pantanos (que

alcanzan cerca de los 100 kg.) Su altura a la cruz habría oscilado

entre 1,00 m. y 1,20 m.

El cráneo de este

ejemplar está muy bien. Se preservó su parte frontal, las orbitas de

los ojos, la cúpula y toda la parte posterior completa. El fósil ha

perdido las fosas nasales y la dentición pero todo lo demás está

intacto. Es mucho más de lo que se podía esperar de los delicados

huesos de este animal. Desde ahora conoceremos el aspecto general de

la cabeza de estos ciervos prehistóricos”.

En relación a esto

último, el Doctor Nicolás Chimento, del Laboratorio de Anatomía

Comparada y Evolución de los Vertebrados, del Museo Argentino de

Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, opina que “la

preservación de este material es justamente lo que lo hace único, ya

que los restos de ciervos son comunes en las capas de más de 10.000

años dentro de la Región Pampeana pero casi siempre están

representados sólo por astas incompletas.

Paraceros

fragilis es una especie de ciervo de tamaño similar a un

Ciervo de los Pantanos, pero con cornamentas más delgadas y de una

morfología particular. El material de San Pedro proporcionará

novedosa información anatómica, ya que permitirá la comparación por

primera vez, de un cráneo de esta especie, con las demás especies de

ciervos de la época Pleistoceno y con los ciervos actuales. De esta

manera, se conocerá mejor a esta fugaz especie y se podrán obtener

datos acerca de su parentezco con los demás ciervos.”

Pseudotherium argentinus, un primitivo animal

del Triasico

en San Juan.

Por su tremendo parecido, los

paleontólogos pensaron en nombrar esta nueva especie en alusión a

Scrat, el reconocido personaje de la película con dientitos de