|

IMPORTANTE: Algunas de las imágenes

que acompañan a las presentes noticias son ilustrativas. Las

imágenes originales se encuentran publicadas en Paleo, Revista

Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico del Grupo

Paleo Contenidos, o en nuestro blog Noticias de Paleontologia.©.

Aviso Legal sobre el origen de imágenes. |

Noticias de

Paleontología 2020.

Una enfermedad humana afecto a los Megamamiferos?

Se han propuesto diversas hipótesis para explicar la extinción de

los megamamíferos que poblaron América del Sur hasta hace unos

10.000 años. Algunos autores sostienen que el ser humano fue el

responsable directo de la extinción mediante la sobrecaza o “blitzkrieg”.

Sin embargo, la evidencia no es concluyente, y seguramente otro

factores, como el cambio climático deben haber influido de manera

decisiva.

El día de hoy, investigadores del Departamento de Arqueología de la

Universidad Católica de Temuco (Chile), LACEV, CONICET, y Fundación

de Historia Natural “Félix de Azara” presentaron evidencias

indirectas que indican que posiblemente los primeros hombres

llegados a América pudieron haber introducido nuevas enfermedades

que podrían haber jugado un papel importante en la extinción de los

mamíferos nativos

|

Hallazgos recientes del parásito Fasciola hepatica en ciervos

endémicos de sitios del Holoceno en la Patagonia (y también

probablemente de camélidos en Perú) antes de la colonización hispana

constituyen evidencia indirecta que puede sustentar esta hipótesis.

Fasciola hepatica es responsable de un tipo de trematodiosis, las

que son enfermedades generalizadas en los rumiantes domésticos y

silvestres y se la ha considerado como una de las principales

limitaciones en la producción ganadera.

<<<Imagen ilustrativa. |

Debido a que el principal huésped de este parásito es el ser humano,

esta enfermedad pudo haber sido introducida por el ser humano como

huésped y luego dispersado por todo el continente.

Si bien la evidencia es débil, sugiere que las enfermedades

introducidas por el hombre pudieron ser también un factor negativo

sobre la megafauna, junto con la sobrecaza, el cambio climático e

incluso enfermedades transmitidas por otros animales llegados del

norte (además del hombre).

Como dato de color: el artículo es dedicado a la memoria del gran

futbolista, Diego A. Maradona. Fuente; LACEV. En la imagen pueden

verse los hallazgos prehispánicos de Fasciola así como un huevo de

la especie encontrado en el Holoceno de Patagonia y la típica

megafauna del Pleistoceno.

Preocupación por el patrimonio paleontológico de Mar del Plata y

como afecta a las localidades vecinas.

Si bien la nota apareció bajo el

título “Luna Roja: un hallazgo paleontológico a metros de los

“dormis” clausurados” en un medio marplatense, el contenido deja

claro las problemáticas sobre la protección del patrimonio

paleontológico en esa ciudad y como las localidades vecinas que

están capacitadas y cuentan con recursos, no pueden hacer nada, y

solo dejar de cientos de fósiles se erosionen y se pierdan para

siempre. Compartimos la nota;

Un grupo de vecinos hizo el

hallazgo en la zona de acantilados. Desde la Asamblea de Luna Roja

cuestionaron la falta de protección de los recursos

paleontológicos.

|

|

A menos de dos meses de cumplirse el primer

aniversario de la clausura del balneario Luna Roja por

numerosas irregularidades en torno a la explotación de la

unidad turística fiscal, a metros de los dormis clausurados y

ubicados sobre el acantilado un grupo de vecinos hizo un

hallazgo paleontológico, lo que reavivó sus críticas tanto

por la falta de preservación de los recursos naturales de la

zona cómo por la falta de controles por parte del gobierno

municipal de la ciudad de Mar del Plata.

<<<Imagen de archivo. |

Según indicaron desde la Asamblea

Luna Roja, el hallazgo corresponde a restos fósiles de un enorme

mamífero extinguido (megafauna) de una antigüedad probable de

millones de años, el cual fue documentado fotográficamente y

presentado ante el Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y

Paleontológico de la Provincia.

|

|

El hallazgo se condice con las denuncias de

vecinos y de la Asamblea de Luna Roja, quienes además de

pregonar por el debido control y cumplimiento de las

concesiones vigentes, buscan visibilizar cada una de las

irregularidades para frenar todo tipo de acción que perturbe

o contamine el territorio de la Reserva Forestal Paseo

Costanero Sur.

<<<Imagen de archivo. |

“Es de notar que las numerosas

construcciones llevadas a cabo por las concesiones balnearias se

desarrollan y multiplican sin el estudio de impacto necesario“,

expusieron y citaron el texto de la Ordenanza 9.417. “Así, día a día

las obras de las concesiones balnearias avanzan sobre un sitio

delicado y frágil, Reserva Forestal, yacimiento paleontológico

privilegiado, y a la vez, sitio de enorme importancia arqueológica”,

cuestionaron.

Además, lamentaron la falta de un

rol activo de las autoridades dedicadas a la preservación histórica,

tanto del ámbito municipal como bonaerense, frente al cuidado de

estos yacimientos costeros, y aseguraron que “material fósil se ha

perdido por desidia en el olvido sin haber sido puesto al cuidado de

la ciencia”.

En ese sentido, remarcaron que

hubo más de 20 hallazgos de este tipo en la zona costera sur-sur,

pero lamentaron que ninguna se pudo preservar “ya que el organismo

competente y con permiso de trabajo en la zona (Museo Scaglia) no

solamente no cuenta con los medios para el cuidado de estas

piezas, sino que a través de un aspecto jurisdiccional, incapacita a

otras instituciones científicas para trabajar o rescatar el

material”, denunciaron y pidieron que las normativas de preservación

y trabajo sean revisadas. (Fuente quedigital.com.ar)

Se protegerá el patrimonio Paleontológico. Se creará una Estación Científica en Centinela

del Mar.

La Fundación Azara firmó un convenio con el

municipio de General Alvarado para el establecimiento de una

Estación Científica de Centinela del Mar, la cual funcionará como

anexo del Museo de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”.

Tendrá la finalidad de estimular la investigación científica, la

educación ambiental y la conservación del patrimonio natural y

cultural de la región costera bonaerense.

Más de cien investigadores del CONICET y de

diversas universidades del país prestaron su aval técnico para la

creación de esta nueva área protegida. Marcos Cenizo, coordinador

desde 2012 del Proyecto Reserva Natural Centinela del Mar e

investigador de la Fundación Azara, comentó que esta área tiene una

gran relevancia de distintos puntos de vista. “Por un lado, desde el

punto de vista de la conservación de la diversidad. Allí, aún se

preserva una buena representación de los ambientes naturales del

sistema de dunas austral bonaerense”, señaló a la Agencia

CTyS-UNLaM. Y agregó: “El área sirve de refugios para varias

especies amenazadas, raras, incluso endémicas que solo habitan en

las dunas bonaerenses”.

Cenizo aseveró que, “por otro lado, es un sitio

de gran relevancia desde el punto de vista arqueológico, porque allí

se han encontrado cuerpos de antepasados datados en torno a los

7.000 años, así como tumbas colectivas, como el famoso túmulo del

Malacara, un enterratorio colectivo donde se encontraron trece

cuerpos datados en unos 2.500 años de antigüedad”. Asimismo, según

los especialistas, Centinela del Mar tiene un enorme valor

paleontológico.

“En las prospecciones que hemos realizado

durante los últimos 20 años, en solamente dos de los 23 kilómetros

de acantilados que se preserva allí, se ha encontrado una gran

diversidad de fauna que vivió durante los últimos dos millones de

años; hasta el momento, hemos podido determinar la presencia de más

de 60 especies de vertebrados, permitiéndo acceder a un conocimiento

más completo sobre la composición y dinámica de las comunidades que

habitaron esta región durante el Pleistoceno, lo cual es bastante

inusual en el registro fósil”, destacó.

Más allá del valor ecológico, arqueológico y

paleontológico, Cenizo indica que la protección de este sitio

tendría también ventajas desde el punto de vista de la

sustentabilidad económica: “La preservación de los procesos de

intercambios de arenas entre dunas y playas permite la renovación

natural de las arenas en las playas que hoy tienen uso turístico.

Esto minimiza la necesidad de construir escolleras y realizar

refulados para recuperar arenas”.

El director del Museo de Ciencias Naturales de

Miramar “Punta Hermengo”, del cual dependerá la nueva Estación

Científica, Daniel Boh, afirmó que “este espacio brindará soporte

logístico a las iniciativas científicas con base en el estudio y

conservación de la biodiversidad y el patrimonio costero, y también

contará un pequeño centro de interpretación destinado a las ciencias

naturales, a la paleontología, arqueología, geología y a la flora y

fauna actual; asimismo, habrá un pequeño espacio para la historia y

exposiciones”. “En el edificio, habrá habitaciones disponibles para

albergar a investigadores; ya hay una lista de especialistas

interesados, tanto del CONICET como de universidades”, precisó a la

Agencia CTyS-UNLaM.

El investigador Cenizo comentó que “las amenazas en centinela del

Mar son las mismas que en todo el litoral de la provincia de Buenos

Aires: una de ellas es la forestación con especies exóticas,

principalmente con pinos y eucaliptus, los cuales fragmentan o

degradan estos ecosistemas de dunas; también, la extracción de

arena; el transito no controlado de vehículos en playas y dunas; la

urbanización de forma caótica, la cual también fragmenta estos

largos pero estrechos ecosistemas costeros naturales”.

En la provincia de Buenos Aires, hay dos áreas

de dunas: una oriental, que va desde el norte del Mar del Plata

hasta Punta Rasa; y otra austral, que se extiende desde Miramar

hasta aproximadamente Punta Alta”. Según indicó Cenizo, “la barrera

de dunas oriental tiene varias zonas protegidas, pero esto no ocurre

en la barrera austral, por lo que la incorporación de esta área

protegida sumaría una buena superficie de ambientes naturales a este

sistema”.

Con el establecimiento de la futura Estación

Científica, se habrá dado un importante paso adelante en el

reconocimiento del valor ambiental, paleontológico y arqueológico

existente en las dunas y acantilados de Centinela del Mar. Diversas

instituciones nacionales e internacionales ya han prestado su apoyo

para la declaración de esta nueva Reserva Provincial que protegería

unos 23 kilómetros de costas, ubicados entre el arroyo La Nutria

Mansa y hasta el paraje Rocas Negras, en la localidad de Mar del Sud.

Develan el

gran misterio sobre el origen de los primeros reptiles voladores

Un equipo internacional de paleontólogos reveló

uno de los interrogantes más grandes de la paleontología de

vertebrados y de la historia evolutiva, al descubrir un pariente

terrestre de los pterosaurios, aquellos reptiles voladores que

dominaron los cielos durante la época de los dinosaurios e incluyen

a los animales voladores más grandes que han existido.

Los pterosaurios son muy famosos en la cultura

popular, muy presentes en libros y películas, pero, durante más de

200 años, hasta hoy, se desconocía su origen. En el registro fósil,

nunca se había encontrado un antecesor terrestre que mostrara cómo

estos reptiles evolucionaron hasta conquistar el cielo. Ese gran

vacío se completó a partir de un gran descubrimiento realizado por

un numeroso equipo internacional de paleontólogos argentinos,

estadounidenses, brasileños y europeos.

|

El doctor Martín Ezcurra, investigador del

Museo Argentino de Ciencias Naturales y de la Universidad de

Birmingham, indicó a la Agencia CTyS-UNLaM que “los primeros

pterosaurios fueron encontrados a fines del siglo XVIII y, desde

aquel momento, se observó que tenían una anatomía, un plan corporal

que era muy diferente a la de otros reptiles conocidos, al tener

alas formadas por membranas y sostenidas por un cuatro dedo de la

mano hiperdesarrollado que es una característica única de los

pterosaurios”. |

“Desde entonces, y durante los siguientes 250

años, fue uno de los principales misterios de la paleontología de

vertebrados el poder encontrar parientes terrestres de estos

reptiles voladores y así poder entender cómo se había dado esta

transición evolutiva”, agregó el autor principal de este estudio

publicado hoy en la prestigiosa revista científica Nature.

Así, este nuevo estudio cubre un gran vacío, al

revelar que los lagerpétidos fueron los parientes terrestres de los

pterosaurios, de los cuales se conocen sus primeras especies en XX

millones de años de antigüedad y convivieron con los dinosaurios

durante casi toda la era Mesozoica, hasta que compartieron el

momento de la extinción hace 66 millones de años.

“Este descubrimiento se produjo a partir de una

combinación de diferentes hallazgos que veníamos realizando para

poder entender mejor el origen de los dinosaurios”, comentó Ezcurra.

Y precisó: “Uno de los grupos que se consideraba como precursores de

los dinosaurios son los reptiles lagerpétidos, el cual es otro grupo

enigmático del cual también se conocían muy pocas partes de sus

cuerpos. Pero, a partir de nuevos hallazgos de la mandíbula y del

cráneo de especies de lagerpétidos de Brasil, Argentina y Estados

Unidos, pudimos detectar que estos reptiles estaban cercanamente

emparentados con los famosos pterosaurios”.

El doctor Federico Agnolin, investigador del

MACN, el CONICET y la Fundación Azara, destacó a la Agencia

CTyS-UNLaM que “el origen de los reptiles voladores era uno de los

grandes enigmas de la paleontología y de la biología, de la

evolución en su totalidad; ahora, sabemos que hubo un paso

intermedio entre los lagerpétidos, unos reptiles terrestres de un

aspecto semejante a una lagartija, los cuales no podían volar, pero

que, en este estudio, ya pudimos observar algunos pasos evolutivos

en su cerebro y en su oído interno que eran adaptaciones evolutivas

que posteriormente permitirían a los pterosaurios desarrollar el

vuelo”.

|

El jefe del laboratorio de anatomía comparada

del MACN rememoró a la Agencia CTyS-UNLaM cómo se dio el hallazgo:

“Unos meses atrás, Martín Ezcura me llama y me dice: ‘Estuve en

Brasil y vi materiales de un reptil lagerpétidos que tienen una

notable semejanza en dientes de su mandíbula con los pterosaurios”. |

“Lo cierto es que Martín, sumamente

entusiasmado, se acercó al Laboratorio de Anatomía Comparada del

MACN donde habíamos pedido prestado, justamente, un bloque de roca

que había sido hallado en 1966 en La Rioja, en el Parque nacional

Talampaya, y que contenía dentro el esqueleto bastante preservado de

un lagerpétido. Sin embargo, este bloque había estado más de 50 años

sin preparar, es decir, sin liberar al fósil de la roca”, continuó

Novas.

En efecto, Novas dispuso liberar a este

lagerpétido riojano de la roca y no sólo se encontró parte de las

patas y de su columna vertebral, sino lo que más les interesaba a

los investigadores poder hallar: una mandíbula con dientes y parte

del cráneo.

De esta manera, se pudo comparar a los

pterosaurios no solamente con el lagerpétido hallazdo al sur de

Brasil en 2016 (Ixalerpeton –de XX millones de años de antigüedad),

sino también con el lagerpétido de Argentina (Lagerpeton, de 236

millones de años). Pero aun había más información para corroborar en

este revelador estudio internacional, porque, en estos últimos años,

también se habían encontrado restos de un lagerpétido en Estados

Unidos.

|

“En 2007, se encontró una nueva especie de

lagerpétido en Estados Unidos de una antigüedad aproximada de 212

millones de años, mientras que el de La Rioja es bastante más

antiguo, por lo que este estudio comparativo nos permitió componer

un panorama bastante amplio y confiable tanto para indicar la

relación con los pterosaurios como así también para describir a los

lagerpétidos, el cuáles también era un grupo bastante desconocido”,

aseveró el paleontólogo estadounidense Sterling Nesbitt de Virginia

Tech.

|

Respecto al espécimen hallado en Brasil, el

doctor Max Langer, jefe de paleontología de vertebrados de la

Universidad de San Pablo, aseveró: “Cuando vi por primera vez una

mandíbula con dientes tricúspides conservados junto con fósiles de

dinosaurios y el lagerpétido brasileño Ixalerpeton, pensé que

habíamos descubierto el pterosaurio más antiguo. Pero, más tarde,

otros lagerpétidos con rasgos de pterosaurio comenzaron a aparecer

en los Estados Unidos, Madagascar y Argentina, revelando la estrecha

relación entre estos dos grupos. Al final, la mandíbula perteneció

al propio Ixalerpeton y nos ayudó a descubrir los orígenes de los

reptiles voladores ".

“Las rocas de la edad triásica del sur de

Brasil y el noroeste de Argentina albergan tesoros fósiles sin

precedentes en el mundo. Esto incluye a los dinosaurios más

antiguos, algunas de las tortugas y cocodrilos más antiguos, así

como a los mamíferos precursores. Ahora, la historia evolutiva de

los reptiles voladores también se remonta a América del Sur, en la

forma de sus parientes más cercanos, los lagerpetidos”, valoró Max

Langer.

El doctor Ezcurra aseveró que “los ejemplares

que iban apareciendo en distintas partes del mundo parecían indicar

que los laberpétidos podían estar cercanamente relacionados con los

pterosaurios, pero estas evidencias correspondían a diferentes

grupos de investigación y, por sí solos, no se podía conformar una

evidencia robusta, por lo que combinamos todas estas fuentes de

información de diferentes ejemplares y de allí que terminamos siendo

18 investigadores de seis países diferentes los autores de este

estudio”.

“Este trabajo comenzó en 2018 y, desde entonces

hasta mediados de este año, una de las tareas más importantes fue la

de confeccionar una matriz de datos suficientemente amplia como para

poder analizar las relaciones de los pterosaurios con los diferentes

grupos de lagerpétidos”, describió Ezcurra.

En total, este estudio reúne más de 820

características óseas y del cerebro, como así también del oído

interno, utilizando más de 160 especies de reptiles fósiles de

distintas partes del mundo. De esta forma, los autores pudieron

sostener de forma muy sólida este parentesco entre los laberpétidos

y los pterosaurios.

La evolución de un grupo de marsupiales que

vivió durante el Paleógeno.

Laura Chornogubsky analiza la historia

evolutiva de los polidolópidos. El paleontólogo Florentino Ameghino

fue el primero en describir el grupo.

En un estudio publicado recientemente en el

Zoological Journal of the Linnean Society, Laura Chornogubsky,

investigadora del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias

Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR), efectuó la revisión de un

grupo de marsupiales extintos, descritos por primera vez en 1897 por

Florentino Ameghino. La investigación da cuenta de la evolución de

los polidolópidos, sus relaciones de parentesco y una hipótesis

sobre su extinción.

Durante el Paleógeno, entre 66 y 23 millones de

años atrás, los polidolópidos habitaron el sur de América del Sur,

es decir Chile, la Patagonia Argentina y la Península Antártica.

|

“Si bien hoy parece impensable que un

marsupial, y la mayoría de los mamíferos terrestres, pueda

sobrevivir en este continente, en la época en la que vivieron los

polidolópidos había grandes bosques similares a los

andinopatagónicos, incluso compatibles con climas más cálidos”

explica Chornogubsky

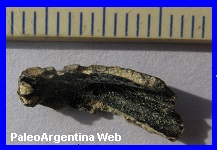

<<<Fósil de Kramadolops maximus. |

Con el paso del tiempo, hipotetiza la

investigadora, la temperatura descendió, al igual que la humedad,

provocando una desertificación de la región donde el grupo de

marsupiales evolucionó. Según esta teoría, la extinción de los

polidolópidos podría estar relacionada con el deterioro climático

durante el Oligoceno temprano.

En la actualidad, se registran trescientas

especies de marsupiales en el mundo, la mayoría de ellas en Oceanía.

El canguro y el koala son los ejemplares más populares. Sin embargo,

en Argentina se ubican veinticinco especies, entre los que se

destacan las zarigüeyas o comadrejas. “En el pasado, los marsupiales

sudamericanos fueron mucho más abundantes de lo que son en la

actualidad, con cientos de especies de muy variada forma y tamaño”,

declara Chornogubsky.

|

Si bien el debate aun continúa abierto, algunas

de las hipótesis apuntan a resaltar la relación de los polidolópidos

con los marsupiales australianos. Esta situación da cuenta de las

complejas relaciones que se pudieron haber establecido hace millones

de años cuando el mundo se dividía en dos supercontinentes: “Hacia

fines del Cretácico y comienzos del Paleógeno, hace 66 millones de

años, el sur de América del Sur y la Antártida estuvieron unidos”

puntualiza Chornogubsky. |

Y agrega: “Los polidolópidos pudieron haber

evolucionado en una gran masa continental sin tener mayores barreras

que los aislaran. Por eso hoy los registros de la Antártida nos

muestran restos de estos grupos”.

Además, a partir de un análisis filogenético

realizado sobre restos dentarios, la científica logró describir un

género y tres especies nuevas: Hypodolops, Hypodolops sapoensis,

Amphidolops intermedius y Amphidolops minimus, respectivamente. La

investigación de Chornogubsky permitió avanzar sobre la comprensión

de la historian evolutiva de los marsupiales,“estudiando al pasado

para entender las relaciones entre los seres vivos que hoy no

podemos ver”, reflexiona. Fuente; Conicet. Ilustración: Gabriel Lío.

Kramadolops maximus

Magallanodon, un mamífero

de 70 millones de años hallado en Santa Cruz.

Paleontólogos del Museo Argentino de Ciencias

Naturales presentaron un nuevo espécimen de un pequeño mamífero que

vivió en la última época de los dinosaurios. Medía unos 60

centímetros de longitud y se estima que se habría alimentado de

materiales vegetales duros.

A unos 15 kilómetros del glaciar Perito Moreno,

un equipo de investigadores argentinos y japoneses descubrió restos

de un pequeño mamífero de 70 millones de años de antigüedad. La

campaña se realizó en marzo de este año y el estudio de este nuevo

ejemplar se publicó recientemente en la revista científica

The Science of Nature.

El doctor Nicolás Chimento, investigador del

Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) y del CONICET, comentó

a la Agencia CTyS-UNLaM que “se trata del primer hallazgo de un

mamífero de esta antigüedad para la provincia de Santa Cruz y es uno

de los pocos conocidos en su tipo en el mundo”.

“Este hallazgo es muy

importante, porque encontrar mamíferos de la era de los dinosaurios

es como encontrar la figurita difícil”, indicó Chimento, autor

principal de este estudio. Y añadió: “Si bien encontramos solamente

un dientito de este ejemplar, es muy significativo, porque aporta

mucha información”.

Debido a que los dientes de los mamíferos son

muy complejos y se relacionan con el tipo de alimento y los

movimientos masticatorios, tienen muchos rasgos que permiten saber a

qué especie pertenecen. “En este caso, el diente pertenece al

Magallanodon baikashkenke, una especie que se conocía

previamente de rocas de edad similar del sur de Chile”, comentó el

becario postdoctoral del CONICET.

|

El doctor Federico Agnolin, investigador del

MACN, del CONICET y de la Fundación Azara, indicó que los restos

fósiles de mamíferos de esa antigüedad son muy escasos en el mundo:

“Esto se debe a que los mamíferos que convivieron con los

dinosaurios eran de tamaño pequeño y sus dientes y huesos no son

fáciles de hallar. Sólo pueden ser detectados cuando uno se echa

cuerpo a tierra y busca fósiles con los ojos muy cerca del suelo.”

Aspecto de

Magallanodon. Ilustración de Mauricio Alvarez. |

“El momento mismo del hallazgo es emocionante.

Estudiar estos mamíferos produce fascinación, porque de algún modo

estamos conociendo el pasado más remoto de nuestro propio linaje”,

valoró Agnolin.

“Magallanodon convivió con los

dinosaurios Nullotitan glariaris, un gigante de 25 metros de

longitud, e Isasicursor santacrucensis, el cual tenía el

tamaño de un caballo”, aseveró Fernando Novas, Jefe del Laboratorio

de Anatomía Comparada del MACN y quien encabezó esta expedición

compuesta por un equipo de 30 especialistas en paleontología y

geología en Santa Cruz.

Poco se sabe sobre este pequeño mamífero.

“Sabemos que habitó el Hemisferio Sur hacia fines de la Era

Mesozoica y estimamos que su aspecto general sería como el de un

carpincho. Hasta ahora, solo se conocen sus dientes incisivos y

molares que recuerdan a los de los roedores, si bien pertenecieron a

linajes mamalianos mucho más primitivos y se los considera como un

punto intermedio entre los monotremas y los marsupiales”, observó el

doctor Novas.

En el año 2019, un equipo del MACN descubrió un

yacimiento paleontológico excepcional al sur de El Calafate, en el

cual colectaron restos de dos nuevas especies de dinosaurios -el

Nullotitan y el Isasicursor-, así como también restos

fósiles de aves, ranas, serpientes, tortugas, plantas y caracoles

que vivieron a fines del Cretácico.

Esa gran diversidad de hallazgos impulsó la

realización de una nueva expedición, en marzo de 2020, en la que

también participaron investigadores del National Museum of Nature &

Science de Tokyo, del Departamento de Física de la UBA y del Centro

de Investigaciones Geológicas de La Plata. Y, a partir de una

búsqueda detallada, se pudo detectar el diente de este pequeño

mamífero que convivió con los dinosaurios. Esta pieza dentaria tiene

el aspecto de una muela y mide cinco milímetros de largo.

|

En el momento en que vivió el Magallanodon,

hace 70 millones de años, el ambiente era muy distinto al actual. La

cordillera de los Andes no existía, en tanto que lagos y lagunas se

entremezclaban con bosques adaptados a climas templados. “En aquel entonces, no existían los crudos

inviernos que caracterizan a la Patagonia actual”, indicó Novas. Y

agregó: “Los resultados de las campañas previas fueron muy

alentadores y, una vez superada esta situación mundial generada por

el COVID-19, retomaremos con las exploraciones en busca de nuevos

descubrimientos”. |

Tanto el Magallanodon como todos los

fósiles descubiertos en este nuevo yacimiento de la última época de

los dinosaurios forman parte de las colecciones del Museo “Padre

Molina” de Río Gallegos, e incrementan el valor del patrimonio

fosilífero de la Provincia de Santa Cruz. Fuente, Agencia CTyS-UNLaM. Dr

Nicolás Chimento sosteniendo el molar de Magallanodon.

El dinosaurio Bagualia

alba sobrevivió a un evento volcánico masivo que modificó la

flora.

Hace 180 millones de años, el sur

de Gondwana (el supercontinente que abarcaba lo que hoy son

Sudamérica, África, Australia, Zelandia, el subcontinente indio o

Indostán, la isla de Madagascar y la Antártida) sufrió un evento de

vulcanismo masivo. No fueron diez o cincuenta erupciones, sino cinco

millones de años de convulsiones continuas a lo largo de los cuales

la Tierra escupió a la atmósfera sus entrañas hirvientes. Cuando el

planeta volvió a apaciguarse, la mayoría de los antiguos dinosaurios

herbívoros desaparecieron y comenzó la dominación de los saurópodos

gigantes, esas bestias de cuello largo y cabeza pequeña que llegaron

a pesar 70 toneladas y cuyo reinado se prolongó durante 100 millones

de años. ¿Qué pasó en el Jurásico temprano que produjo esa

desconcertante extinción selectiva?

Llegaron a esta conclusión gracias

a un trabajo interdisciplinario en el que participaron los

paleobotánicos Ignacio Escapa y Rubén Cúneo, del Museo Egidio

Feruglio; la experta en cráneos Paulina Carbajal, del Instituto de

Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente de San Carlos de

Bariloche; Jahandar Ramezani, un experto del MIT en dataciones muy

precisas de fósiles (pueden tener un error de 50.000 años en 180

millones), y Oliver Rauhut, de la Universidad Ludwig-Maximilian, de

Munich, Alemania. El trabajo se publica en Proceedings B de la Royal

Society.

|

"Lo que a mí me intrigaba era que

muchas veces el éxito evolutivo se da cuando aparece algo novedoso y

copa los ecosistemas -explica Pol-. Pero estos gigantes aparecieron

antes de ser dominantes y estuvieron muchos millones de años

coexistiendo con otros sin prevalecer. Por ejemplo, el Ingenia

prima, de San Juan, tiene más de 200 millones de años. Colegas de

Sudáfrica también descubrieron animales de casi el mismo tamaño. Sin

embargo, de repente, nos encontramos con que son los únicos

herbívoros y que dominan en todo el mundo, no solo acá. ¿Qué pasó en

el medio?" |

Para contestar esta pregunta había

que encontrar el lugar que tuviera sedimentos de la edad precisa,

justo el momento en el que se dio ese cambio. Y en Chubut no solo

están presentes, sino que contienen una profusión de fósiles de

plantas que permitieron armar el rompecabezas de cambios climáticos

y ambientales que acompañaron esa dominancia. "Millones de

kilómetros cuadrados de campos de lava y roca volcánica, no solo en

la Patagonia, sino también en la Antártida y en África, permiten

advertir muy claramente las huellas de este vulcanismo que acidificó

los océanos y produjo extinciones en los mares -cuenta Pol-. Pero no

se sabía qué efecto había tenido eso en los ecosistemas terrestres".

Debido al aumento de dióxido de

carbono y metano, el calentamiento global (similar al que estamos

experimentando hoy por acción humana) volvió más árido el clima y

modificó completamente la flora. "Justo antes del vulcanismo hay

registros de helechos arborescentes de dos metros, vegetación

exuberante que da cuenta de un clima muy húmedo; después, queda un

bosque abierto, dominado por árboles de un porte importante, como

las araucarias y otras coníferas, que no son fáciles de comer:

tienen hojas coriáceas, duras, con pinches. Entendemos que la

diversidad de herbívoros que existía antes se extinguió por este

cambio ambiental y los saurópodos gigantes fueron los únicos que

pudieron sobrevivir porque estaban en condiciones de aprovechar las

plantas dominantes", subraya el paleontólogo.

Los primeros fragmentos de

Bagualia alba (por bagual, caballo salvaje, y amanecer, ya que es

uno de los primeros después de la época de los volcanes: sus restos

fueron datados en 179 millones de años) aparecieron en 2007 en el

Cañadón del Bagual, cinco kilómetros al sur de Cerro Cóndor. "Los

encontramos en trabajos de exploración que estábamos haciendo en el

centro de la provincia -recuerda Pol-. Al año siguiente decidimos

abrir una excavación y nos encontramos con una acumulación de por lo

menos tres individuos que habían muerto en ese lugar, al borde de un

lago, por lo que asumimos que los huesos habían sido transportados

por alguna corriente. Estuvimos excavando dos veranos seguidos y

sacamos más de 100 en total".

Pero, sin duda, el momento

culminante fue cuando descubrieron los restos del cráneo, la

figurita difícil de estos gigantes, porque si bien tienen un cuerpo

monumental, su cabeza es muy pequeña y muy, muy frágil. "Solo se

conocen con cráneo entre un tres y un cuatro por ciento de las

especies de saurópodos", afirma el científico.

|

Gracias a eso pudieron

ver bien cómo era la dentición y se encontraron con la

clave: la capa de esmalte es extremadamente gruesa, siete

veces más que la de otros herbívoros previos al vulcanismo,

y rugosa. Muchas de las piezas dentales están muy gastadas,

probablemente por el tipo de plantas que ingerían o por la

cantidad de ceniza volcánica que habría en el ambiente, que

es muy abrasiva.

<<<Imágenes

ilustrativas. |

"Y lo que descubrimos al estudiarlos

con tomografía es que por cada diente tenía tres en formación para

reemplazarlo en todo momento -continúa-. Los iban cambiando muy

rápidamente. Se estima que los saurópodos cambiaban sus dientes cada

60 a 90 días. Esto les permitió sobrevivir a los gigantes en

momentos tan críticos, mientras que los otros, con dentición mucho

frágil, no podían procesar cualquier planta".

Devoraban lo que hubiera al

alcance. De hecho, parte de lo que permite explicar su tamaño

descomunal es que, gracias a la fermentación microbiana en los

intestinos, habían desarrollado el poder de digestión de una gran

variedad de plantas. "Es por eso que son tan 'panzones' -explica Pol-.

Para obtener energía suficiente para semejante cuerpo necesitaban

intestinos muy voluminosos, donde se pudiera fermentar gran cantidad

de materia vegetal". Fuente: La Nacion.

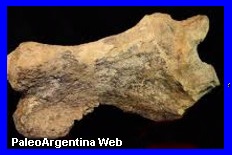

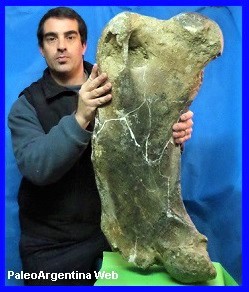

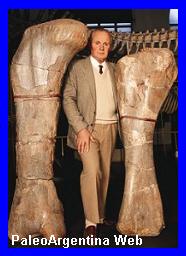

Encuentran un enorme molar fósil de un Elefante

Sudamericano en San Pedro.

Fue hallado por una familia de la localidad de Doyle mientras

pescaba a orillas del río Arrecifes. El enorme molar es de un gran

mastodonte y apareció junto a partes de la pelvis y una escápula del

animal.

Piezas fosilizadas de un ejemplar de mastodonte (Notiomastodon

platensis) de grandes dimensiones, fueron descubiertas por la

familia Alí-Martínez de Pueblo Doyle, partido de San Pedro, mientras

pescaban en el río Arrecifes, a unos 170 km al Norte de Buenos

Aires.

Gustavo Martínez, Daniela Martínez y su esposo, Misael Alí (el

primero en ver los fósiles), observaron algo que llamó su atención

semienterrado en una capa de sedimentos aflorantes a la vera del

río. De inmediato, la tarde de pesca en familia se convirtió en una

aventura que los transportó a la prehistoria de la zona. Enseguida

dieron aviso al Museo Paleontológico de San Pedro y un equipo

conformado por José Luis Aguilar, Javier Saucedo, Matías Swistun y

Walter Parra, acudieron al llamado en representación del Grupo

Conservacionista de Fósiles.

|

Además del enorme molar, se lograron recuperar partes de la pelvis y

una escápula completa del animal. Los restos hallados corresponden a

un mastodonte, un pariente prehistórico de los elefantes actuales,

que habitó la llanura pampeana y desapareció junto a otros géneros

de grandes animales en la extinción ocurrida en el límite

Pleistoceno-Holoceno.

Aguilar, desde el Museo de San Pedro, explica que “el orden al que

pertenecieron los mastodontes y actualmente los elefantes, se

originó en Egipto durante el Eoceno, con un animal llamado

Moeritherium, de unos 60 cm de alto.

<<<Aspecto de

Mastodonte sudamericano. |

Su cráneo era alargado y tenía

unas pequeñas defensas o ´colmillos´. Millones de años más tarde,

durante el Plioceno, y luego de muchos cambios adaptativos, surge en

América del Norte Stegomastodon, género al que pertenecieron algunos

de los mastodontes que llegaron a vivir en tierras sudamericanas

hasta su desaparición a comienzos del Holoceno.

Los mastodontes, como Stegomastodon, pertenecen a la familia de los

gonfoterios (Gomphotheriidae), parientes cercanos de los elefantes

actuales (familia Elephantidae) y del poderoso Mamut (Mammuthus), de

colmillos enrulados, cuerpo cubierto de grueso pelo y un tamaño algo

mayor. En África y Asia los proboscídeos (como se denomina a este

grupo de animales con ´trompa´) sobrevivieron hasta nuestros días en

las formas de los elefantes que hoy conocemos.”

Lo más impactante del hallazgo es el enorme molar recuperado. Mide

20 centímetros de longitud, 9 centímetros en su parte más ancha y

pesa 1,6 kilogramos.

Para la Dra. María Teresa Alberdi, paleontóloga del Museo de

Ciencias Naturales de Madrid, estudiosa de este grupo de grandes

herbívoros y colaboradora del Grupo Conservacionista de San Pedro,

“realmente es un diente estupendo, una pieza sorprendente, y tanto

para el Dr. José Luis Prado (Univ. Nacional del Centro) como para

mí, es de un ejemplar del género Stegomastodon platensis,

claramente. Nosotros consideramos que es género Stegomastodon porque

no se diferencia de los restos norteamericanos y creemos que dicho

género llegó de Norte América a América del Sur y es compatible con

los registros de los gonfoterios que aparecen en los yacimientos

argentinos.”

Fuente; Museo Paleontológico de San Pedro.

Descubren restos

fósiles de Arctotherium en Carmen de Areco.

Investigadores

del Museo de La Plata realizaron el rescate de un ejemplar,

posiblemente hembra, perteneciente a la especie de osos más grande

de la que se tiene conocimiento. El hallazgo se produjo en una

tosquera, a

unos 150

kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

En Sudamérica,

durante la edad Ensenadense que se extendió desde los 1.7 millones

de años hasta los 400 mil años antes del presente, vivieron los osos

gigantes de mayor masa corporal de los que se tiene registro. Y,

hace pocas semanas, se produjo el hallazgo de un nuevo ejemplar de

esta especie –conocida con el nombre de

Arctotherium angustidens–

en Carmen de

Areco.

El doctor

Leopoldo Soilbelzon, experto en el estudio de osos fósiles y autor

principal del estudio que dio a conocer el ejemplar más grande del

mundo, participó del rescate de este nuevo espécimen. “Se trata de

un individuo adulto y, por su tamaño, estimamos que se podría tratar

de una hembra”, indicó a la Agencia CTyS-UNLaM.

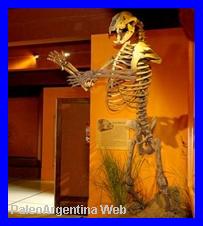

|

“En vida,

podría haber superado los dos metros de altura en posición erguida”,

aseveró el investigador del Museo de La Plata y del CONICET. E

indicó: “Según estudios recientes, pudimos estimar que el ejemplar

más grande de esta especie podría haber alcanzado, incluso, hasta

los cuatro metros y medio de altura parado en las dos patas

traseras”. El becario

doctoral Facundo Iacona, quien también fue partícipe del rescate,

especificó que se ha podido recuperar parte del cráneo y

algunas vértebras de este animal.

<<<Aspecto de Arctotherium.

|

“Esto fue posible gracias a que tanto el

operario de la máquina

retroexcavadora que hizo el hallazgo, Ramón Garicox, como los dueños

de la cantera, con muy buen criterio y haciendo lo que se tiene que

hacer en estos casos, denunciaron la aparición de estos fósiles al

Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de

la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural”, valoró.

De inmediato,

la Dirección Provincial se comunicó con el Museo de La Plata para

que se efectuara la labor de rescate. De esta forma, esta osa

gigante, tras la preparación de sus restos, quedó alojada en el

Museo Histórico de Carmen de Areco, donde, en algunos meses, podrá

comenzar a ser visitada por estudiantes de distintas escuelas y por

los habitantes de dicha ciudad y alrededores.

Durante cientos

de miles de años, este ejemplar estuvo enterrado a unos ocho metros

de profundidad. “Si bien se encontró solamente el cráneo y unas

vértebras, probablemente, había otras partes de su cuerpo en el

sitio, pero como fue desenterrado por una máquina excavadora, otros

fragmentos pueden haberse perdido”, consideró Soibelzon.

|

Facundo Iacona

relató que, una vez en el sitio, lo primero que hicieron fue

recolectar los fragmentos que se encontraban dispersos. “Luego,

vimos el cráneo, y se observaba parte del maxilar con dientes, y

establecimos los límites del cráneo teniendo en cuenta que se

trataba de un Arctotherium angustidens, también conocido con

el nombre de osos de rostro corto”.

Posteriormente,

los paleontólogos armaron lo que se conoce con el nombre de bochón,

a través del cual se le dio una forma de hongo al sedimento que

contenía al fósil y se protegió al material durante la extracción y

hasta su traslado al Museo de Carmen de Areco.

<<<Esqueleto en el MACN.

Ilustrativo.

|

“Además de la

importancia científica que tiene este material, que quedará

disponible en el Museo para futuras investigaciones, también tiene

un valor patrimonial, ya que permite a la comunidad conocer una

parte de la prehistoria de la región”, manifestó Iacona.

El doctor

Soibelzon precisó que “sólo se han encontrado ejemplares de esta

especie de osos rostro corto en la región pamepeana y en Tarija,

Bolivia; no fueron hallados en ningún otro lugar hasta el momento”.

Punatitan

y

Bravasaurus,

dos nuevas especies de dinosaurios herbívoros

gigantes en La

Rioja.

Pertenecieron al período Cretácico, más de 70 millones de años

atrás. La novedad acaba de publicarse en la revista Communications

Biology.

Un equipo de paleontólogos liderados por el

investigador del CONICET Martín Hechenleitner descubrió dos nuevas

especies de dinosaurios titanosaurios en la Quebrada de Santo

Domingo, una zona de la precordillera ubicada en La Rioja. Estos

titanosaurios –dinosaurios herbívoros de gran tamaño, cuadrúpedos,

de cuello y cola larga y cabeza proporcionalmente pequeña–, habrían

vivido hace más de 70 millones de años, en el período conocido como

Cretácico, previo a la extinción de los dinosaurios. Si bien se

conocía que en la Patagonia fueron muy abundantes, no se hallaban

especies nuevas de este grupo de dinosaurios en el noroeste

argentino desde hace cuarenta años. La novedad acaba de publicarse

en la revista

Communications Biology.

La primera de estas dos nuevas especies descubiertas

–que presentan diferencias anatómicas que los distinguen del resto

de los saurópodos conocidos hasta ahora- habría alcanzado unos 20

metros de largo y fue bautizado

Punatitan, que significa

“gigante de La Puna”, justamente por su gran tamaño. El segundo, del

que se presume que sea uno de los titanosaurios más pequeños de

Sudamérica, habría rondado las tres toneladas de peso y los siete

metros de largo: fue bautizado como

Bravasaurus, en referencia a la Reserva Provincial

Laguna Brava.

|

“Este hallazgo nos da un panorama mucho más amplio de

lo que habría sido la diversidad de esos dinosaurios en el Noroeste

de Argentina”, comenta Hechenleitner, que trabaja en el Centro

Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica

de La Rioja (CRILAR, La Rioja – SEGEMAR – CONICET– UNLAR – UNCA). “A

pesar de que estos dinosaurios fueron extremadamente abundantes en

el continente sudamericano, la mayoría del registro viene de la

Patagonia y de algunos lugares del sur de Brasil, pero se sabía muy

poco de qué pasó en el resto del continente. |

Tampoco sabíamos, hasta

ahora, cuál era la conexión que había entre Brasil y la Patagonia

hacia fines del Cretácico. Lo que nos muestran estos fósiles es que

tenían un parentesco cercano con dinosaurios de ambas regiones”.

La dificultad en el acceso fue una de las principales

razones por las que las excavaciones en la zona de la Cordillera de

Los Andes en La Rioja no eran tan comunes hasta ahora, como sí

sucede en otros sitios de Argentina. “Lo poco que se conocía del

Cretácico del noroeste pertenecía a Salta, y hace poco más de 10

años se está empezando a conocer qué pasó en La Rioja”, asegura

Hechenleitner.

Para completar este hallazgo, de hecho, el equipo de

científicos tuvo que superar varios obstáculos logísticos. En la

primera expedición que realizaron, en 2015, se dirigieron a la

Quebrada de Santo Domingo, una localidad recóndita ubicada a 3200

metros de altura, porque tenían el dato de que allí, en la década de

los noventa, unos geólogos australianos habían encontrado un puñado

de fragmentos de huesos de dinosaurios. Pero no tenían algo básico:

la ubicación exacta del hallazgo.

|

“El problema fue que cuando

llegamos al lugar, las rocas que están en ese valle, que podrían

haber contenido los huesos, afloran en un área de 15 kilómetros de

largo, por 4 de ancho. Había para caminar un año entero. Una

coordenada de GPS nos permite ir al lugar exacto, ahorrándonos mucho

tiempo. En este caso no la teníamos. Fuimos a buscar casi a ciegas”,

recuerda el paleontólogo. Durante los diez días que duró aquella

primera campaña no encontraron ningún hueso, pero la

adversidad no los doblegó: regresaron al sitio una vez

pasada la temporada de nieve, seis meses después.

|

En esa segunda campaña, después de veinte días

de caminatas por el valle, apareció el primer indicio de que estaban

en la senda correcta: una cantidad copiosa de huevos de dinosaurios.

Al año siguiente, una vez terminada la temporada de lluvia en la

zona, volvieron al lugar y ahí sí, al fin, dieron con los ansiados

huesos. Un año después, en la última de las campañas, regresaron a

las coordenadas exactas de ese hallazgo, para terminar con las

excavaciones. “Además de los restos de estos dos nuevos saurópodos

hemos encontrado más huesos, que están en estudio”, adelanta

Hechenleitner.

“Gracias a estos hallazgos empezamos a hacernos una idea de cómo era

el panorama de los ecosistemas de esta región –continúa–.

|

Durante

muchos años nos quedamos con la idea de cómo serían los ambientes en

los que vivían los dinosaurios en La Patagonia: pero acá nos

encontramos con que los ambientes no eran exactamente iguales, y los

dinosaurios también eran distintos. Eso lo estamos empezando a

entender ahora”.

En cuanto a los huevos de dinosaurios que encontraron en la zona

–numerosas acumulaciones de huevos, y miles de cáscaras diseminadas

por el valle–, los científicos conocían hasta ahora otros dos sitios

de La Rioja en los que los saurópodos habían nidificado.

|

El hallazgo

de estos huevos en la Quebrada de Santo Domingo significa un nuevo

lugar de nidificación con particularidades que lo hacen único, es

decir, más información nueva para interpretar. “Podemos decir que

los dinosaurios que nidificaron en este lugar lo hacían de una

manera completamente distinta a la de los otros sitios de La Rioja,

con lo cual nos da una idea de la diversidad en los comportamientos

de nidificación de estos dinosaurios, con adaptaciones específicas a

los distintos ambientes”, explica el científico.

Y aclara: “Hay un lugar de La Rioja donde estos

dinosaurios nidificaban en un ambiente hidrotermal, con pequeñas

piletas de barro con agua caliente, y aprovechaban el calor para

incubar los huevos. En otra región, ponían los huevos en un lugar

arenoso, en un ambiente semi-árido, y aparentemente usaban el calor

del sol para la incubación. Acá en Santo Domingo los huevos no están

ni en un ambiente hidrotermal ni en uno árido, sino en una planicie

asociada a un río. Posiblemente fue un lugar con bastante

vegetación, lo que puede suponer que ponían los huevos en montículos

de vegetación y tierra, barro, como hacen los cocodrilos actuales.

Todavía lo estamos estudiando”.

Hechenleitner confía en que

“estas nuevas especies se transformen en una referencia de consulta

frecuente para los especialistas. La importancia de este trabajo

radica, en parte, en lo geográfico: de la Patagonia conocemos mucho,

pero termina siendo parcial. Para un estudio general a escala

continental, otras regiones cobran relevancia. En este contexto los

fósiles de La Rioja son una pieza clave para entender la complejidad

de los ecosistemas del Cretácico de Sudamérica”, concluye el

investigador. Fuente; Conicet.

Investigadores de la Fundación Azara y CONICET descubrieron

huellas de 235 millones de años en Bolivia.

Especialistas del CONICET encontraron

centenares de huellas de animales cuadrúpedos, emparentados con los

cocodrillos, de una época en la que los dinosaurios aún no habían

desarrollado grandes masas corporales. El hallazgo se produjo en las

localidades bolivianas de Tunasniyoj y Ruditayoj, ubicadas a unos 40

kilómetros de Sucre.

En una campaña que implicó un gran despliegue

logístico, investigadores del CONICET descubrieron una gran cantidad

de huellas pertenecientes a animales cuadrúpedos emparentados con

los cocodrilos. Eran animales de gran tamaño, capaces de trotar,

aunque no se pudo definir si se traba de especies carnívoras o

herbívoras.

|

|

El doctor Sebastián Apesteguía, investigador

del CONICET y la Fundación Azara, comentó a la Agencia CTyS-UNLaM

que “por la antigüedad y el tamaño de estas huellas, que pertenecen

a uno o varios animales de unos siete metros de longitud, era claro

que no pertenecían a dinosaurios, porque hace 235 millones de años

estos animales no habían alcanzado esa talla corporal”.

<<<Imagen

ilustrativa. |

“Parte del equipo estuvo compuesto por

icnólogos -especialistas en huellas-, quienes pudieron confirmar que

estos animales dejaban huellas conocidas como quiroterias,

particularmente de un género que es conocido como Brachychirotherium,

o braquiquiroterios”, especificó Apesteguía, autor principal del

estudio que se publicó hoy en la revista científica Historical

Biology.

El paleontólogo Facundo Riguetti, coautor de

este estudio, indicó que “este es el primer hallazgo de este tipo de

huellas en Bolivia y es también la primera evidencia de que en el

Triásico Superior vivían grandes y viejos parientes terrestres de

los cocodrilos en ese país”.

“Algunas de las cosas más sorprendentes que

vimos en estos animales, además del gran tamaño que tienen, es el

agrupamiento que presentan”, aseveró Riguetti. Y agregó: "En algunos

casos, se ven rastrilladas individuales, es decir, secuencias de

huellas solitarias de un mismo individuo, mientras que en otros

casos están agrupadas en suelos con mucha agua. Es probable que

estos animales se reunieran en torno a lagunas o ríos, como ocurre

hoy en los oasis de los desiertos”.

|

|

y Geología (IIPG-CONICET) de la Universidad

Nacional de Río Negro, valoró que “el hallazgo de trazas fósiles, en

este caso de huellas de cuadrúpedos, brindan un montón de

información sobre la paleobiología de los animales extintos, porque

permite ver el animal caminado, moviéndose, e interactuando con el

ambiente, y ello nos da información sobre su forma de locomoción”. |

El doctor Apesteguía comentó que hay dos

posibles candidatos a haber dejado estas huellas: “Puede que hayan

sido unos animales carnívoros conocidos como rauisuquios, los cuales

eran enormes parientes terrestres de los cocodrilos. Eran capaces de

trotar y medían entre tres y diez metros de largo, e incluían formas

de pesadilla como Prestosuchus, Saurosuchus y Fasolasuchus”.

“Pero también es posible que estas huellas

hayan sido dejadas por aetosaurios, los cuales eran acorazados y

también eran parientes lejanos de cocodrilos, pero herbívoros, y de

un tamaño que podría haber rondado entre los cuatro y cinco metros”,

afirmó Apesteguía.

Si bien los animales carnívoros no suelen

desplazarse en grandes grupos, acostumbran a realizar rastrilladas

en un determinado sitio y, por ello, un solo individuo podría haber

generado un gran número de huellas. En tanto, los animales

herbívoros suelen tener hábitos gregarios, por lo que podrían

haberse juntado a beber agua, por ejemplo, dejando dicho rastro en

el suelo.

Descubren fósil de una tortuga marina en el

Mioceno de la localidad de Paraná, Entre Ríos.

Investigadores del Museo Argentino de Ciencias

Naturales "Bernardino Rivadavia", CONICET y Fundación Azara-Universidad

Maimónides, dieron a conocer el primer hallazgo de una tortuga

marina en la Mesopotamia. Los fósiles fueron hallados en las

barrancas del río Paraná en la provincia de Entre Ríos y tienen una

edad cercana a los 10 millones de años de antigüedad.

|

La localidad de Paraná además de ser la capital

de la provincia de Entre Ríos es la cuna de una serie de hallazgos

paleontológicos de gran relevancia para entender la evolución de la

fauna que vivió en Argentina durante los últimos diez millones de

años.

En aquel entonces, el Río Paraná era

posiblemente parte de un profundo mar que invadió Sudamérica

y alcanzó el norte del continente, inundando toda la región

chaqueña incluyendo Bolivia y Paraguay.

|

Este mar era de aspecto tropical,

abundaban ballenas, delfines y cachalotes, manatíes y aves

buceadoras eran frecuentes en sus costas.

En tierra firme perezosos gigantes,

gliptodontes y aves gigantes dominaban el ambiente. En los antiguos

sedimentos depositados por aquel mar suelen encontrarse restos

fósiles, incluyendo la mandíbula de tortuga que los paleontólogos

han dado a conocer esta semana.

|

Este fósil es semejante al de tortugas marinas

como la Tortuga Verde o la Tortuga Carey y representa el primer

resto de este grupo de tortugas encontrado en Argentina.

La

mandíbula fósil posee una amplia superficie masticatoria con la que

esta tortuga podría haber triturado los invertebrados que formaban

parte de su dieta.

<<<Imagen

ilustrativa. |

Con el retroceso de el “Mar Paranaense” y el

progresivo enfriamiento de los océanos ocurrido hace unos 8 millones

de años, es posible que estas tortugas, adaptadas a climas cálidos,

hayan reducido su distribución e incluso hayan desaparecido de los

mares del mundo.

Imágenes. Recreación de la tortuga marina de la

localidad de Paraná. Cráneo ilustrativo de Chelonia sp, y rama

mandibular fósil hallada en el Mioceno de Entre Ríos. Fuente

información; Fundación Azara.

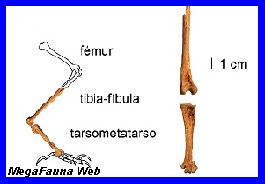

Estudios

paleoneurologicos en Prospaniomys priscus, un roedor del

Mioceno.

Presenta una

curiosa combinación de caracteres dentales y auditivos. Lo

estudiaron dos investigadoras del CONICET junto a un colega de

Estados Unidos

Se conoce como

paleoneurología a la rama de la biología que estudia la anatomía

interna del cráneo de animales antiguos para establecer relaciones

entre su estructura y el cerebro y sus órganos asociados. “Por un

lado, permite estudiar cómo han ido variando las estructuras

anatómicas en el tiempo, como por ejemplo los cambios en la forma y

tamaño. Por otro, tanto el cerebro como la región auditiva están

estrechamente vinculados a los hábitos locomotores y al ambiente,

por lo tanto cuando comparamos estas estructuras con la de animales

vivientes podemos realizar inferencias relacionadas a como se

movían, los sonidos que podían haber escuchado y el ambiente en el

que habitaron”, comentan dos investigadoras del CONICET La Plata que

acaban de publicar en la revista Journal of Vertebrate Paleontology

un trabajo que se enmarca en esa disciplina y que plantea

interrogantes sobre la historia evolutiva de un tipo de roedor que

habitó la Patagonia argentina de 19 a 16 millones de años atrás.

El estudio se

centró en Prospaniomys priscus, un octodontoideo –nombre que refiere

a la estructura de su dentición, con una figura que se asemeja a un

número ocho–, es decir un roedor de tamaño mediano (entre 10 y 20

centímetros de largo) que vivió en la Patagonia durante el Mioceno

inferior, cuyo cráneo se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales

Bernardino Rivadavia (MACN, CONICET) y es el mejor preservado para

un ejemplar de su edad. Los octodontoideos pertenecen a un grupo de

roedores endémicos de América del Sur conocidos como caviomorfos que

adquirieron formas variadas, y entre sus representantes más

conocidos se encuentran los tuco tucos, de hábitos subterráneos; los

coipos, más adaptados a espacios acuáticos; y otros relacionados con

ambientes selváticos.

|

“P. priscus no está

relacionado directamente a ninguna de las formas vivientes, con lo

cual los hábitos que pudo tener son diversos”, comenta Michelle

Arnal, investigadora del CONICET en la Facultad de Ciencias

Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM,

UNLP) y una de las autoras del trabajo. Hace algunos años, la

experta estudió la estructura externa del cráneo del ejemplar

extraído de un yacimiento ubicado en la localidad de Sacanana, en el

centro norte de Chubut: |

“Esa zona tiene la particularidad de que los

fósiles se conservan dentro de clastos o bolitas de piedra. Eso

favorece la preservación, pero tiene como contrapartida que el

sedimento que se adhiere a los materiales es muy duro y la única

manera que había antes para estudiar su anatomía interna era,

literalmente, rompiéndolos”, apunta.

Aquella descripción

externa le permitió a Arnal reparar en una serie de características

distintivas que invitaban a investigar “qué pasaba dentro de ese

cráneo”. Para ello, se contactó con María Eugenia Arnaudo, por

entonces becaria del CONICET en la FCNyM y primera autora del

reciente trabajo, cuyo tema de tesis había sido el estudio del

sistema auditivo de osos fósiles, y juntas emprendieron lo que

definen como “la primera descripción anatómica interna de un

caviomorfo fósil”, trabajo que realizaron mediante tomografías

computadas de alta resolución utilizando equipos de YTEC, empresa de

gestión conjunta entre el CONICET e YPF.

“Por un lado,

presenta unas bulas timpánicas hipertrofiadas, o muy desarrolladas,

en la parte posterior del cráneo, es decir una especie de caja de

resonancia que en general está asociada a animales que habitan en

espacios desérticos y que gracias a esa adaptación pueden captar

sonidos de baja frecuencia para, entre otras cosas, detectar la

presencia de posibles depredadores o comunicarse. Por otro, unos

dientes de coronas bajas que si uno compara con formas actuales,

aparecen más bien en animales que tienen dietas blandas a base de

hojas o frutos, es decir relacionados a espacios más cerrados, como

los pampeanos, bosques y selvas actuales, pero no desérticos. Esto

marca cierta contradicción: se supone que las bulas son caracteres

adaptativos al ambiente, pero hay otros indicios que dan cuenta de

lo contrario, que podría tratarse de un patrón ancestral,

hereditario”, explica Arnal.

|

Una dificultad

importante para los estudios comparativos es que no hay análogos de

este ejemplar que vivan en la actualidad, “y en ningún caviomorfo u

otro roedor de los que analizamos se da esa combinación de bulas

grandes con esos dientes de corona baja. En general, los roedores

con bulas grandes presentan denticiones de coronas altas, sin raíces

y de crecimiento continuo, lo que indica que se alimentan de pastos

muy abrasivos, o que viven en espacios desérticos y el polvo

adherido a la comida les desgasta los dientes, por lo que requieren

que estén en permanentemente crecimiento”, puntualiza Arnaudo. |

Las posibles

hipótesis que plantean las investigadoras son dos: que esas bulas

superdesarrolladas hayan sido una adaptación que hizo este grupo de

roedores cuando surgió durante el Mioceno, o que sea un patrón

ancestral heredado. “No hay mucha información sobre cómo era el

paleoambiente en Sacanana durante el Mioceno, aunque la procedente

de otras localidades de la Patagonia de esa edad propone que allí no

había desiertos. Eso indicaría que es un carácter ancestral. Pero

entonces, ¿para qué necesitaban semejante caja de resonancia

animales que vivían en ambientes cerrados, similares a los

pampeanos, bosques o selvas de la actualidad?”, se pregunta Arnal.

“Se han observado bulas grandes en roedores de hábitos subterráneos,

porque debajo de la tierra las ondas de baja frecuencia se

transmiten mejor, pero los rasgos anatómicos de este ejemplar nos

indican que no era subterráneo, así que estamos ante una disyuntiva

porque no tenemos análogos vivientes que nos lo expliquen”, apunta.

Para finalizar, las

expertas señalan que el estudio abre varias líneas posibles de

trabajo relacionadas con la paleoneurología de caviomorfos que

permitirán conocer más sobre su comportamiento, relación con los

paleoambientes que habitaban y posibles patrones evolutivos hasta

hoy desconocidos. Fuente; Conicet.

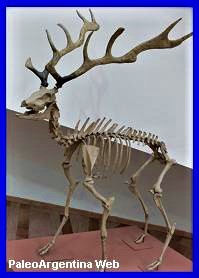

Morenelaphus, un ciervo fósil hallado en San Pedro por el Museo

Paleontológico.

En el mes de enero,

el Grupo Conservacionista de Fósiles halló, en el yacimiento de

Campo Spósito, el cráneo con cornamenta de un ciervo fósil que

habitó la zona hace más de 200.000 años. El ejemplar, que perteneció

al género Morenelaphus, era un ciervo de tamaño mediano a grande que

tenía una presencia numerosa en la zona.

Este cráneo es el

más completo de los tres que ya se han encontrado en el yacimiento

de Bajo del Tala, en 19 años de búsqueda en el lugar.

El equipo que lo

descubrió estuvo conformado por José Luis Aguilar, Javier Saucedo,

Julio Simonini, Domingo Ancharek y Matías Swistun. Los dos últimos

fueron los primeros en observar al ejemplar semi oculto en el

sedimento.

El cráneo

fosilizado fue extraído con la técnica de “bochón de yeso”, es

decir, en un bloque del sedimento que lo contenía y envuelto en

telas embebidas en yeso para que no sufra deterioro durante el

traslado al museo.

|

Una vez allí, la

tarea de preparación estuvo a cargo de Julio Simonini, integrante

del equipo del Museo Paleontológico. Con extremada paciencia y

utilizando torno eléctrico, pequeñas herramientas y ciertos

productos consolidantes, Simonini fue retirando poco a poco, toda la

roca que rodeaba al fósil. Así, la capa de tosca dura de más de un

centímetro de espesor, fue sacada en un trabajo que demandó muchas

horas a lo largo de varios meses.

No solo se

preservaron todos los detalles del cráneo en sí, sino también, de

las dos ramas de cornamenta que conserva el ejemplar. Tanto esfuerzo de

preparación dio como resultado uno de los cráneos más completos que

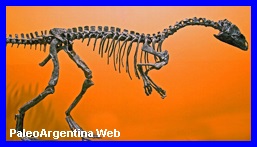

se tienen de la especie.

<<<<Esqueleto de Morenelaphus.

Ilustrativo. |

Estos animales

herbívoros, de hábitos ramoneadores, son uno de los ciervos más

frecuentes entre los restos fósiles del Pleistoceno de Argentina.

En el caso del

yacimiento de Campo Spósito, ya son varias las piezas recuperadas de

estos animales. Debido a que en un sector de ese campo se preservó

un tramo de un río prehistórico, estos mamíferos al igual que otras

tantas especies, se acercaban a beber y a alimentarse. En el caso de

estos ciervos se cree que habitaban en grupos numerosos ya que son

muchos los restos encontrados en un sector muy acotado.

Al comparar el

cráneo de este último ejemplar encontrado con los otros dos

recuperados anteriormente, se observa que se trata de un individuo

joven que aún no había alcanzado una adultez plena. También se puede

ver que en los ejemplares más viejos, las cornamentas desarrollan

unas callosidades o “verrugas” en la superficie. Algo que aún no se

manifiesta en este ejemplar juvenil que presenta la superficie de su

cornamenta totalmente lisa.

En la foto; Julio

Simonini, quien preparó al fósil, junto al ejemplar descubierto por

Ancharek y Swistun, en Campo Spósito. El ciervo fósil junto al

gigantesco megaterio y fachada del Museo. Fuente texto; Museo

Paleontológico de San Pedro.

Proyecto de Ley para la

declarar Reserva Natural a Centinela del Mar.

El diputado provincial del

Frente de Todos, Germán Di Cesare presentó el documento ante la

legislatura bonaerense para lograr la protección de ese espacio

situado entre el sector de Rocas Negras hasta el arroyo “La Nutria

Mansa”, algo que era reclamado desde hace bastante tiempo por

profesionales y ambientalista

MIRAMAR (Corresponsal). – La

ansiada iniciativa para la declaración de Reserva Natural en un

espacio geográfico costero de General Alvarado, de enorme riqueza

biológica, arqueológica, paleontológica y ambiental, parece

cimentarse ahora en una acción más concreta tras el Proyecto de Ley

presentado ante la legislatura bonaerense por el disputado del

Frente de Todos, Germán Di Cesare.

El escrito especifica como límites el sector de Rocas Negras en Mar

del Sud hasta el arroyo “La Nutria Mansa” en Centinela del Mar, que

divide con el Partido de Lobería. También establece una amplia

justificación para adoptar esa denominación tras el aporte de

distintos profesionales como palentólogos y museólogos que vienen

estudiando la zona desde hace varios años por lo que a través de

distintas iniciativas, entre ellas, con el apoyo de asociaciones

civiles requerían un cuidado formal de esa particular zona.

|

|

Además de la bibliografía

citada, existen una serie de imágenes con delimitaciones

sobre la cantidad de yacimientos paleontológicos existentes

sobre acantilados y depresiones interdunales, como así

también en plataformas de abrasión, en este caso, sólo

expuestos en bajamar.

También se grafican sitios arqueológicos donde se han

localizado restos humanos con una antigüedad superior a los

7000 años entre 1888 y 1913. A esto se suman

concentraciones de artefactos y otros encontrados de forma

aislada a lo largo de todo el cordón costero. |

Cabe recordar, que el 2015 el

paleontólogo Marcos Cenizo, tras 13 años de investigación en la zona

presentó oficialmente el proyecto de Declaración de Reserva Natural,

que por cuestiones burocráticas del Estado y delimitaciones estuvo

paralizado pero ahora finalmente Di Cesare busca reactivarlo desde

el Poder Legislativo bonaerense.

Cenizo, desarrolló una charla de capacitación donde dio a conocer,

junto al museólogo Daniel Boh, y Carlos Canelo, titular de la

Asociación Civil Pampa – Patagonia, los trabajos realizados y la

justificación de esta postura que proteja un territorio de enorme

patrimonio arqueológico, paleontológico y natural, principalmente de

la acción discriminada de la raza humana que sigue sin medir las

consecuencias al alterar el medioambiente.

La idea abarcaba al Estado a través del Organismo Provincial de

Desarrollo Sostenible para delimitar la zona, pero a su vez la

intención en ese momento era sumar los propietarios de tierras

linderas cerca del mar mediante una iniciativa público – privada

para ampliar el espacio y que estos a su vez puedan recibir

importantes exenciones impositivas. De esto último, no se conocen

detalles.

|

Cenizo comenzó sus

expediciones en 2001 junto a otros especialistas y el

rastreo de material perduró hasta 2005.

En 2008 el Concejo Deliberante promulgó la ordenanza

municipal 203/08 del Partido de Alvarado que declaró a los

acantilados de Centinela del Mar como “Sitio de Interés

Geológico y Paleontológico” aunque recién en 2012 se comenzó

a pensar seriamente en la reserva arqueológica,

paleontológica en dunas acantilados y restinga. |

Otro de los distintos trabajos

elaborados en su momento, determinó que la zona alberga una

diversidad paleo fáunica de las más importantes en América del Sur,

por sus 58 especies de mamíferos, 8 de peces, 34 de aves, 8 de

reptiles y 5 de anfibios.

También se exploraron diversas cuevas milenarias cavadas por

perezosos las cuales en casos llegaron a los 2,5 metros de ancho y

hasta permanecen las marcas de garras en su interior.

Más info en

http://www.museodemiramar.com.ar/museodemiramar/naturales/principal.htm

La Aduana

frustró el contrabando de 100 piezas fósiles de un museo de

Bariloche a España.

El Secretario de

Cultura de Río Negro, Ariel Ávalos, dijo estar “contento porque el

trabajo de meses dio frutos”. Remarcó el trabajo de las fuerzas

armadas, secretaría de Cultura, subsecretaría de Patrimonio y dijo

que “tenemos una alegría enorme que hayan aparecido estos materiales

que son de los rionegrinos”.

Recordó que tiempo atrás el propietario había pedido un permiso para

viajar a España con los fósiles. Ávalos expresó que el permiso para

salir con los fósiles fue negado, porque están protegidos por la Ley

de patrimonio provincial y nacional. “Nos parecía que era una

pérdida enorme que una colección de semejante valor se fuese a otro

país”, dijo.

|

“Este señor siguió

insistiendo y tuvimos indicios que nos hicieron presentar en el

museo, fuimos con especialistas a revisar las colecciones, siempre

con dificultades, siempre había algún tipo de excusa que generaba

sospechas”, explicó y por ello se dio aviso a la autoridad de

aplicación nacional que es el museo Bernardino Rivadavia. “Tal como

lo habíamos sospechado se intentaban sacar las piezas como

contrabando”, confirmó y señaló que el material fue revisado hace

unas horas. Ahora empieza el camino de retorno del material a los

rionegrinos. |

Informó que hay una

denuncia penal de las autoridades nacionales respecto a este

cargamento y ahí se podrá determinar quién es el responsable y quién

estaba firmando ese envío.

“Tenemos con Julián

Corsoloni hace un tiempo un sumario administrativo que está

siguiendo los distintos pasos para investigar su relación con todos

estos hechos que ahora se comprueba que son como habíamos pensado”,

dijo el funcionario provincial.

Avalos manifestó

que la idea es que vuelvan al lugar de origen pero “recién hemos

charlado con los responsables del equipo pensando el camino del

retorno, que empieza ahora, vamos a comunicarnos con el Museo

Rivadavia y veremos cómo sigue esto”.

|

|

Resaltó que “es la

primera vez que lamentablemente nos pasa y ahora veremos cómo vuelve

lo más pronto posible a los rionegrinos y que todos estemos

disfrutando de esa colección que es maravillosa”. Según informa la

agencia Telam la Dirección General de Aduanas (DGA) evitó el

contrabando de un centenar de fósiles de dinosaurios y otras piezas

paleontológicas pertenecientes a un museo privado que tenían como

destino España, país donde fue incautado un contenedor con los

elementos pertenecientes al patrimonio cultural de Argentina. |

La acción delictiva

fue descubierta tras un trabajo conjunto entre las fuerzas de

seguridad y las aduanas de ambos países, y permitió que la DGA

lograra recuperar más de cien piezas históricas. A partir de una

serie de investigaciones previas, que aun continúan, la DGA se puso

en alerta ante la posibilidad de que se produjera una exportación

ilegal de fósiles.

Según se pudo

establecer, todo comenzó cuando un contenedor declarado como mudanza

partió rumbo a Murcia, en el sureste del país europeo, y generó la

sospecha de que transportaba fósiles, por lo que inmediatamente la

Aduana argentina solicitó al servicio aduanero español que a su

arribo realice un exhaustivo control de la carga.

Ante el pedido de

la DGA, la Aduana de España detuvo el curso de la operación en el

puerto de Valencia, realizó la inspección ocular de la carga y tomó

fotografías de los artículos, un operativo que fue seguido de manera

remota por la Aduana local. Como resultado del mismo, se detectaron

unas 100 piezas, entre las que se encontraron huesos fósiles de

dinosaurios y mamíferos, huevos de dinosaurios y abundantes

cantidades de troncos fósiles e invertebrados, todos pertenecientes

al patrimonio cultural de Argentina.

En el operativo

coordinado por la Aduana argentina, participaron además el

Departamento Protección de Bienes Culturales de la Policía Federal

Argentina, Interpol y el Museo Argentino de Ciencias Naturales

“Bernardino Rivadavia”, todos organismos integrantes del Comité

Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales,

creado en 2003.

También la Aduana

contó con la colaboración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA),

de la Policía Judicial de la Aduana Española, de la Brigada de

Patrimonio Histórico de la Policía Nacional Española y del Museo de

Ciencias Naturales de Valencia. Fuente;

www.noticiasdebariloche.com.ar/

Hallan

restos fósiles de perezosos gigantes en Camet

Norte y La Caleta.

En la mañana del

jueves 17, el Museo Municipal de Ciencias Naturales Pachamama,

dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación del partido de

Mar Chiquita, realizó diversas tareas de rescate paleontológico en

las localidades costeras de Camet Norte y La Caleta.

La jornada comenzó

en Camet Norte, con el rescate de diversos restos fósiles que habían

sido detectados y su extracción programada en prospecciones

efectuadas en días anteriores (dónde se pudo rescatar parte de una

mandíbula de lo que podría ser un gran herbívoro de la megafauna

prehistórica local) y prosiguió hacia la zona del arroyo Los Cueros

en La Caleta, cuando vecinos de esa localidad se comunicaron con

personal del Museo para dar aviso del hallazgo de grandes huesos, en

las playas de la zona.

Fue así que,

inmediatamente el equipo del Museo puso en marcha el protocolo

previsto para el hallazgo de estos materiales -tal como se

desarrolla desde hace años en la Institución- a lo que se agregan

hoy las particularidades propias del distanciamiento social y las

precauciones de trabajo por la contingencia COVID-19. De esta manera

se ha actuado desde marzo y, en este caso, como en otras

oportunidades, se contó con la colaboración desinteresada de vecinos

que aportaron información, custodiaron el patrimonio hasta llegada

del personal calificado al lugar, y se dispusieron medidas para

mantener la distancia prudencial en el área en ocasión de llevarse

adelante los trabajos.

|

|

Como primera medida

se delimitaron las zonas de excavación con estacas elaboradas a tal

efecto, y sogas a modo de perímetro, de manera que se desarrollaran

las actividades dentro del área cercada y asegurando las medidas de

distanciamiento social. La excavación fue

llevada adelante por el Técnico Mariano Huilnik, encargado del

diseño de tales medido y preparativo de tipo preventivo.

Desde la Dirección

Científica y la Dirección Ejecutiva del Museo local, a cargo del Dr.

Pablo Straccia y el Sr. Rubén Daniel Scian, respectivamente, se