|

IMPORTANTE: Algunas de las imágenes

que acompañan a las presentes noticias son ilustrativas. Las

imágenes originales se encuentran publicadas en Paleo, Revista

Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico del Grupo

Paleo Contenidos, o en nuestro blog Noticias de Paleontología.©.

Aviso Legal sobre el origen de imágenes. |

Noticias de

Paleontología 2022.

Lo mas destacado e

importante del año.

|

|

|

Herramientas líticas no eran de humanos de 50 mil años en

Brasil, sino de antiguos monos capuchinos.

Uno de los más encendidos

debates en la arqueología americana tiene que ver con el

momento en que los primeros seres humanos entraron en el

continente.

Como hermano mayor, Federico

Agnolín, que de chico volvía locos a sus padres por su

fascinación con los “bichos”, arrastraba a Agustín, el menor, en

sus excursiones de descubrimiento. “Al final, Agustín se

‘recontar engachó’”, bromea Federico. Hoy, éste es paleontólogo

y aquél, arqueólogo. Ambos, apasionados por su profesión que no

solo practican en sus respectivos lugares de trabajo (el Museo

Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y la

Fundación Azara, en el caso del primero, y el Instituto de

Antropología y Pensamiento Latinoamericano el del segundo), sino

que también invade las conversaciones familiares.

Precisamente de estos

intercambios surgió la idea de revisar las evidencias que

respaldan uno de los más encendidos debates de la arqueología

americana: cuándo llegaron los primeros humanos al continente.

Para la mayoría de los especialistas, esto habría ocurrido hace

entre 13.000 y 14.000 años, a través del Estrecho de Bering,

ubicado en el extremo Norte, entre Asia y América. Sin embargo,

un grupo “disidente” propone que habría sido mucho antes, hace

entre 20.000 y 50.000 años. Y para plantear esa hipótesis se

basan, entre otras cosas, en herramientas de esa antigüedad

halladas en Pedra Furada y otros sitios del nordeste de Brasil a

las que atribuyen origen humano.

|

|

En un trabajo que se publica

en The Holocene (https://doi.org/10.1177/09596836221131707), los

hermanos Agnolín se permiten plantear serias dudas sobre esta

última posición y argumentan que las herramientas de 50.000 años

de antigüedad de Pedra Furada no tienen origen humano, sino que

fueron fabricadas por monos capuchinos. “Ver un problema desde

diferentes perspectivas resulta muy enriquecedor –cuenta

Federico–. Este trabajo es un poco resultado de las charlas que

tenemos. Yo vengo de las ciencias más duras, más biologicistas,

y Agustín aporta su visión humanista, que ayuda a entender

muchos aspectos”. |

Federico confiesa que lo atrae

mucho la arqueología (aunque no se dedica a ella en el plano

profesional) y los yacimientos de Brasil eran una especie de

obsesión para él. “La hipótesis que tiene más fuerza sobre el

poblamiento americano es que se produjo hace unos 14.000 o

15.000 años, a través del Estrecho de Bering –cuenta–. Por otro

lado, estaban estos restos en Brasil de 50.000 años, pero se los

había cuestionado. Incluso había quienes consideraban que podían

ser artefactos geológicos. Además, en los últimos años, se

observó tanto en chimpancés, como en macacos e incluso en monos

capuchinos de esa zona de Brasil la habilidad de hacer

instrumentos de piedra.

En África, por ejemplo, se vio que

varios yacimientos que se creían correspondientes a antiguos homínidos, australopitecos, en realidad eran producto de

chimpancés. Yo siempre lo molestaba a mi hermano con estas

cosas… Estos descubrimientos me enloquecen, porque

tradicionalmente se pensó que la capacidad de hacer instrumentos

útiles era un atributo humano. Entonces, un día le muestro un

artículo sobre esto de los capuchinos y le digo: ‘Mirá lo que

están haciendo estos monos; seleccionan una roca, no

cualquiera, sino un canto rodado, la trasladan a otro lado y le

empiezan a pegar a una nuez, y encima dejan ‘lascas’ [desechos o

esquirlas que quedan a medida que se va rompiendo] parecidas a

lo que hacen los seres humanos”.

Estudios muy recientes, de

2016, muestran que los capuchinos se acercan a canteras de rocas

redondeadas, conocidas como “canto rodado”, y allí seleccionan

una roca que consideran de tamaño adecuado y la utilizan como

percutor junto a otra más grande y achatada a modo de yunque. Al

verlo, Agustín inmediatamente reconoció las similitudes que

existían entre las piedras utilizadas por los monos capuchinos

con lo que se encontró en Pedra Furada. “¡Era lo mismo!”,

exclama Federico.

Aunque el tamaño de las rocas

seleccionadas que se encuentran en el yacimiento del nordeste de

Brasil es un poco mayor que las que emplean los monos

capuchinos actuales, lo que sugiere que podrían haber sido

utilizadas por algún otro tipo de mono o por capuchinos

ancestrales, son indistinguibles de las que hoy producen estos

primates y diferentes de las humanas.

Además, hay otros indicios que

llevan a pensar que no pertenecen a un asentamiento humano. Por

ejemplo, ausencia de huesos partidos, restos de fogones o

comida. “El ser humano tiene una manera de organizarse

espacialmente, muy, muy característica –aclara Federico–. Por

decirlo de una manera sencilla: en una parte hacemos el fuego,

en otra, cocinamos y en otra hacemos los instrumentos. Y en este

caso, todo estaba desperdigado de manera azarosa, irregular. No

había un arreglo del espacio, como sí tenemos los humanos y

nuestros ancestros”.

La historia cuenta con un

condimento adicional, y es que esto ya lo había intuido hace más

de dos décadas, antes de que se hubiera observado la habilidad

de generar herramientas entre los primates, un arqueólogo

argentino, Luis Alberto Borrero, que analizó los hallazgos de

este yacimiento y en una publicación de 2000 concluyó que las

piedras talladas "Son instrumentos, pero no son humanos".

“Él dijo: ‘Esto no está

distribuido como lo hacen los seres humanos. No sé qué es, pero

humano no es’ –se entusiasma Agnolín–. Su trabajo, que nosotros

no conocíamos porque no nos habíamos metido en el tema, es

maravilloso, porque todos los demás intentaban buscar

explicaciones raras”.

Para sostener sus

conclusiones, los hermanos Agnolín argumentan que a escasos dos

kilómetros de Pedra Furada hay monos capuchinos que hacen

exactamente lo mismo que se encontró en ese sitio. “Cuando

tomamos las cantidades de instrumentos, de lascas y otras

variables, todas sugieren que son de capuchinos y no de humanos

–subraya el científico–. Además, son piedras muy toscas. Es nada

más que una piedra pegándole a otra. En la actualidad, los monos

las usan para romper nueces, para excavar en busca de raíces e

incluso a veces las chupan porque al parecer obtienen minerales

que faltan en sus dietas”.

|

|

Dado que Pedra Furada

proporcionaba la evidencia más fuerte para la presencia humana

en América hace 50.000 años, esa hipótesis se debilita. Y

aunque en otras partes del mundo hay herramientas de 50.000 años

de antigüedad a las que se atribuía origen humano, ahora que se

sabe que otros primates también las fabrican habrá que

revisarlas. "Otra de las preguntas sin

respuesta era qué tipo de humano arcaico podía haber acá, en

América, hace 50.000 años que tuviera este tipo industria tan

elemental –destaca Agnolín–.

|

Por eso, la hipótesis en algún

punto siempre resultó endeble. Borrero mismo lo señaló, ya que

en ese momento, los humanos éramos básicamente sapiens. Esto

termina con un montón de especulaciones. Bah, en realidad, hay

que ver lo que responden los otros investigadores. Es un debate

que recién empieza”.

Para Rolando Gonzalez-José,

director del Centro Nacional Patagónico y coordinador del

programa PoblAr, que conoce bien el sitio, pero no intervino en

este trabajo, “La investigación de Agnolín y Agnolín contribuye

a una larga discusión acerca de la antigüedad de la ocupación

humana en el nordeste brasileño, que por su supuesta profundidad

temporal, tiene implicancias en el debate del poblamiento

americano en general. Un problema recurrente con los sitios

antiguos de esa zona, especialmente los de Pedra Furada y

aledaños, es que carecemos de dataciones directas. Si bien los

restos humanos más antiguos de Brasil se remontan a unos 11 o 12

mil años antes del presente (los restos de “Luzia” y de

“Zuzu”pueden atribuirse a estos fechados) no se encontraron

restos humanos tan antiguos como las herramientas líticas que se

fecharon en tiempos sincrónicos o hasta anteriores al último

máximo glacial (que ocurrió hace entre 19 y 23 mil años antes

del presente).

Es decir, los fechados más antiguos atribuidos a

humanos no provienen de esqueletos humanos propiamente dichos,

sino de instrumentos de piedra que, supuestamente, fueron hechos

por humanos. Esto abre una controversia apasionante a la que

muchos autores contribuyen, incluyendo el estudio de Agnolín y

Agnolín, y es si esos restos encontrados en esos sitios fueron

efectivamente hechos por humanos o bien por monos capuchinos. El

uso de instrumentos líticos rudimentarios por parte de estos

primates está bien documentado en diversas regiones y contextos.

Naturalmente, las comparaciones son cada vez más complejas, y la

investigación de Agnolín y Agnolín aporta nuevos enfoques y una

mirada global sobre el registro de piezas líticas tanto de los

sitios vinculados a Pedra Furada como de otros cercanos

pertenecientes a monos capuchinos del género Sapajus. El

establecimiento de la presencia más antigua de humanos en

América del Sur requiere de abordajes interdisciplinarios. Creo

que este aporte sigue alimentando el debate acerca del origen

humano o no humano de las herramientas líticas más antiguas de

estos sitios, y se suma a muchos previos y otros que vendrán en

el futuro, de la mano de nuevas tecnologías y abordajes, que nos

permitan conocer con mayor verosimilitud la profundidad de la

presencia humana en nuestro continente”. Fuente;

eldestape.com.ar

Link al trabajo:

https://journals.sagepub.com/.../10.1177/09596836221131707

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/12/herramientas-liticas-no-eran-de-humanos.html

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/12/herramientas-liticas-no-eran-de-humanos.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Presentan estudio sobre increíbles fósiles hallados en Punta Indio.

La

localidad de Punta Indio, se encuentra a unos pocos kilómetros al

sur de la ciudad de Buenos Aires. Es bien sabido desde hace décadas

que las aguas del Río de La Plata que bañan dicha localidad suelen

arrojar en las playas restos fósiles de diversa procedencia.

Tras varios años de muestreo,

investigadores del LACEV (Laboratorio de Anatomía Comparada y

Evolución de los Vertebrados, MACN- Conicet), dieron a conocer una

variada fauna de vertebrados compuestos por los restos fósiles

arrojados en las playas.

|

El estudio detallado de todos los restos

demostró la mezcla de dos faunas distintas: una de ellas conteniendo

una gran cantidad de fauna marina, particularmente, variados

tiburones, y otra compuesta mayormente por fauna estrictamente

terrestre. Esta última

incluye una enorme diversidad de animales, como ser escuerzos,

perdices, palomas, zorros, zorrinos, roedores y variados miembros de

la megafauna como gliptodontes, perezosos terrestres, toxodontes,

osos y mastodontes.

|

En esta fauna se incluyen especies cuya

antigüedad se remonta a los 500.000 años antes del presente, cuando

la zona era de alguna manera semejante a la Región Chaqueña.

Mucho tiempo después, entre 8000

y 5000 años antes del presente, el mar invadió parte de la provincia

de Buenos Aires. Pertenecientes a esta ingresión del mar, se

incluyen restos de cetáceos, pinípedos y abundantes restos de peces,

entre los que se cuentan diversos tiburones, incluyendo el famoso

tiburón blanco, e incluso peces típicos de arrecifes de coral como

peces globo y peces bayesta, los cuales son registrados por primera

vez para dicha edad en Argentina.

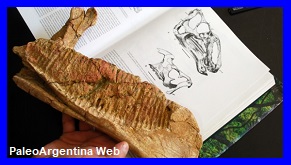

En la foto se incluyen restos de peces

fósiles, incluyendo (de izquierda a derecha y de arriba a abajo)

dientes de tiburón blanco, escalandrún, tiburón sarda, pez ballesta

y pez globo.

En el estudio participaron Nicolas

Chimento del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino

Rivadavia", Sergio Bogan de la Fundación de Historia Natural Félix

de Azara. Universidad Maimónides y Federico Agnolin del Museo

Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", LACEV Y

Conicet. Fuente LACEV.

Mas información, fotos y videos https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/12/presentan-estudio-sobre-increibles.html

Mas información, fotos y videos https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/12/presentan-estudio-sobre-increibles.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

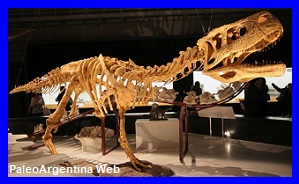

Patagopelta

cristata, un nuevo dinosaurio anquilosaurio del Cretácico de la

Patagonia Argentina.

Así lo determinó un estudio sobre

colecciones de huesos que hasta ahora no habían sido identificadas

con ninguna especie. El

informe del CONICET.

Un

nuevo estudio de científicos del CONICET sobre diferentes

colecciones de huesos halladas en la localidad de Salitral Moreno,

ubicada al sur de la ciudad de General Roca (Provincia de Río

Negro), reveló la existencia de un nuevo dinosaurio que habitó la

Patagonia argentina a fines del período Cretácico, hace unos 70

millones de años. La nueva especie, un anquilosaurio de tamaño

pequeño, fue bautizada como Patagopelta cristata. La investigación

fue publicada en la revista Journal of Systematic Palaeontology.

"El

estudio adquiere relevancia dado que Patagopelta es la primera

especie de anquilosaurio descripta para el territorio continental de

la Argentina, lo que llena el vacío existente para este grupo y suma

un nuevo tireóforo a los escasísimos restos incompletos e

indeterminados conocidos para nuestro país de este tipo de

dinosaurios ornitisquios", señala Facundo Riguetti, primer autor del

trabajo y becario doctoral del CONICET en el Centro de Estudios

Biomédicos, Ambientales y Diagnóstico (CEBBAD, Universidad

Maimónides) la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

|

Aunque

en este caso, el equipo que estudió los restos fósiles encontrados

en Salitral Moreno no fue responsable del descubrimiento de los

huesos, el trabajo permite terminar de poner en valor los hallazgos

realizados por diferentes grupos de investigación desde los años '80

en adelante. Aunque los huesos no permiten reconstruir a un animal

completo, ni proceden de un mismo individuo, fueron suficientes para

que los especialistas pudieran comprender que se encontraban frente

a una nueva y única especie. |

Los

anquilosaurios son un grupo de dinosaurios cuadrúpedos herbívoros,

protegidos por corazas en la cabeza y todo el lomo y cola del

animal, que cuentan con un amplio registro fósil para el Cretácico

del hemisferio norte, pero muy escaso en el hemisferio sur, donde

solo se han hallado unas pocas especies en Australia, Chile,

Antártida y Marruecos.

Patagopelta es un nodosáurido, una de las dos grandes familias,

junto con la de los anquilosáuridos, en las que se dividen

tradicionalmente los anquilosaurios. Los nodosáuridos se

caracterizan por llevar grandes espinas en la zona del cuello y

hombros, así como por carecer de las mazas o garrotes caudales

presentes en el grupo de los anquilosáuridos.

El

elemento mejor conservado de Patagopelta es el fémur, que está

completo y muestra todas las características propias de los

nodosáuridos, y uno los restos más importantes y distintivos es una

porción de la armadura del cuello, la cual tiene espinas y crestas

particulares de este ejemplar. Este es el motivo por el cual se lo

bautizó Patagopelta cristata, que significa coraza crestada de

Patagonia.

Por

otro lado, uno de los elementos más abundantes colectados en

Salitral Moreno corresponde a las piezas individuales que componen

la extensa armadura protectora, llamados osteodermos -escudos de

hueso formados bajo la piel- similares a los escudos que hoy en día

se pueden ver en el lomo de los cocodrilos y yacarés. Estos

elementos, dispuestos en hileras paralelas a lo largo del dorso y

cola del animal, le conferían protección al anquilosaurio mientras

vivió.

|

"Para

tratarse de un dinosaurio acorazado, Patagopelta tiene un tamaño

extremadamente pequeño. Por el tamaño del fémur, de solo 25

centímetros de largo, estimamos que el animal debió medir entre dos

y tres metros de largo, mientras, en general, los anquilosaurios son

animales de tamaño mediano o grande, con una longitud promedio de

entre cuatro y cinco metros", señala Sebastián Apesteguía, coautor

del estudio e investigador del CONICET en la Fundación de Historia

Natural Félix de Azara. |

Los

nodosáuridos son un grupo de anquilosaurios que evolucionó en el

hemisferio norte, pero hacia finales del cretácico, un puente

continental se estableció entre Sudamérica y Norteamérica, lo que

permitió el intercambio biológico entre hemisferios. Mientras hacia

el norte emigraron dinosaurios de cuello largo como los

titanosaurios, del norte hacia el sur ingresaron dinosaurios de pico

de pato y anquilosaurios nodosáuridos, además de lagartos y

mamíferos como las comadrejas o zarigüeyas. "Es por eso en

Sudamérica que tan solo esperamos hallar animales como Patagopelta

en rocas de fines del Cretácico, justo antes de que tuviera lugar la

extinción global de los dinosaurios", afirma Apesteguía.

De

acuerdo con el diagnóstico de los especialistas es posible que el

pequeño tamaño de Patagopelta esté vinculado con algún evento de

enanismo. "Una hipótesis es que se deba al evento biológico conocido

como ?regla de la isla' o enanismo insular, que implica debido a la

escasez de recursos sólo los ejemplares más pequeños tienen

posibilidades de sobrevivir en las islas, dado que demandan menos

manutención al ambiente. Y efectivamente, a finales del Cretácico,

el norte de la Patagonia se vio invadido por un brazo del océano

Atlántico conocido como Mar de Kawas, que restringió el paso a

muchas especies, varias de las cuales se adaptaron a la vida en las

islas del norte de la Patagonia. Es probable que esto se relacione

con el enanismo en anquilosaurios y también en los titanosaurios

saltasaurinos de esa época", explica Riguetti.

De

hecho, algunos años atrás, el mismo equipo de investigación

describió huellas de anquilosaurios enanos, posiblemente afectados

por causas similares, caminando por el fondo de un brazo de mar

cretácico poco profundo en Bolivia. En este sentido, esta nueva

especie de anquilosaurio enano amplía la discusión sobre la masa

corporal y los aspectos paleobiológicos de los anquilosaurios.

Fuente; memo.com.ar

Referencia bibliográfica

https://doi.org/10.1080/14772019.2022.2137441

Mas información, fotos y videos

en https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/12/patagopelta-cristata-un-nuevo.html

Mas información, fotos y videos

en https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/12/patagopelta-cristata-un-nuevo.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Se declara Reserva Natural

Provincial a Centinela del Mar.

|

|

Durante la última sesión legislativa de

la Cámara de Senadores Bonaerense fue aprobado Proyecto

de Ley que declara Reserva Natural Provincial a

Centinela del Mar, con lo cual una vez promulgado, el

corredor costero de 23 kilómetros comprendido entre el

paraje Rocas Negras y el arroyo Nutria Mansa, este

último en el límite del Partido de General Alvarado y

Lobería, será un área protegida. |

Allí existen hay importantes

yacimientos paleontológicos, sitios arqueológicos y una buena

representación de ambientes naturales de la costa austral bonaerense

en buen estado de conservación.

Los fundamentos de un área

protegida básicamente pasan por “regular su uso”, especialmente el

paso de motos y vehículos 4×4, presencia de cazadores furtivos o

pescadores, para poder potenciar paralelamente otros valores del

espacio y su patrimonio.

Por eso, el próximo paso le

corresponderá al Ministerio de Ambiente que se encargará de

reglamentar esas cuestiones.

Al respecto, la titular de ese

organismo, Daniela Vilar, celebró la sanción de esta ley ya que

“reconoce la necesidad de conservar la riqueza biológica de esta

área protegida, los sitios arqueológicos y paleontológicos, además

de promover la investigación científica y el acceso como espacio

educativo y de disfrute, siempre respetando su biodiversidad”.

“El proyecto va en línea con

nuestro plan de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, una de las

prioridades de nuestra gestión y del gobernador Axel Kicillof”,

manifestó.

En abril, la ministra Villar junto

a la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro, se

reunieron con el diputado Germán Di Cesare para trabajar en este

proyecto, que expresa un pedido de la comunidad con el fin de

proteger su ecosistema austral de dunas.

“Damos así por cumplido el

compromiso asumido, no solo con la comunidad alvaradense, sino

también con quienes acompañaron y aportaron su trabajo y

conocimientos para poder llegar a esta concreción, tal es el caso de

Fundación Azara y su titular Adrián Giacchino, científicos

especializados en el tema y el coordinador del Museo de Ciencias

Naturales de Miramar, Daniel Boh, entre otros”, Di Cesare, quien

presentó la iniciativa.

“También quiero agradecer a las

legisladoras y legisladores, especialmente a Cristian Gribaudo,

visitante permanente de Mar del Sud ya que, como presidente del

bloque Juntos por el Cambio, ha sido fundamental su intervención

para llegar a este resultado”, agregó el legislador.

Dentro de la valoración

científica, el espacio natural es un sitio sobre el que se

desarrollan numerosos proyectos de investigación financiados por

universidades y agencias nacionales. Los resultados derivados de

estos trabajos se abocan a identificar las causas de los cambios

climáticos actuales, previendo acciones destinadas a mitigar efectos

negativos futuros.

También lo es la

importancia paleontológica de la reserva, ya que el conjunto de

restos fósiles recuperados en Centinela del Mar representa hasta el

momento la fauna de vertebrados fósiles más rica conocida del

Pleistoceno en la Argentina. Son más de 3000 los restos encontrados,

destacadas en 8 especies de peces, 34 especies de aves, 8 especies

de reptiles y 5 especies anfibias.

Por último, la

valoración arqueológica del área demuestra que esa región atesora

restos humanos que fueron hallados allí y cuyas dataciones han

arrojado una antigüedad superior a los 7.000 años. Fuente;

lacapital.net.

Una Tortuga marina

gigante del Mioceno de Chubut llega al laboratorio del Mef.

El caparazón de una tortuga marina

de casi 2m de largo y media tonelada, llegó del campo

para ser limpiado y acondicionado para su posterior estudio. Cerca

de 30 personas estuvieron involucradas en las tareas de rescate.

El ejemplar fue

descubierto en 2016 en las costas de Chubut por especialistas del

CONICET-CENPAT en el marco de una campaña paleontológica para buscar

cetáceos. “Estaba prácticamente en el borde de un cañadón profundo

cerca de la línea de costa y a casi 2 km del camino más cercano”,

cuenta Juliana Sterli, (CONICET-MEF), especialista en tortugas y

parte del equipo de investigación “Al año siguiente, decidimos armar

un bochón para protegerlo. Por estar semi expuesto a la erosión y

cambios de temperatura, corríamos el riesgo de perderlo

completamente. No era fácil la extracción, necesitábamos mucha ayuda

y por la pandemia tuvimos que posponer el trabajo”

|

“El año

pasado comenzamos el traslado. Realmente fue un gran desafío

porque teníamos que moverlo a campo traviesa y no podíamos

arrastrar el bochón sin ningún tipo de soporte, así que

técnicos del Mef diseñaron un vehículo especial. El “tortumovil”,

como lo bautizamos, se podía adaptar como trineo o como

camilla (con ruedas) dependiendo de las condiciones del

terreno”, detalla. Los fósiles fueron descubiertos en

Estancia Redonda Chica de la Sra. Ana María Aguirre,

localizada entre las ciudades de Rawson y Trelew (Chubut). |

“Poco a poco, con

el tortumovil y un aparejo, nos fuimos acercando al camino sorteando

desniveles, plantas y cualquier tipo de obstáculo que se nos

presentaba en campo. En cada jornada de trabajo, solo podíamos

desplazar la tortuga entre 100 y 300 metros! Fueron cerca de 10

campañas y con un equipo de 6 personas cada vez, liderados por Pablo

Puerta y Maxi Iberlucea del MEF. Y el último tramo hasta la

camioneta fue aún más complicado, ya que era muy empinado para poder

moverlo del modo que veníamos haciendo. Así que este año se tuvo que

hacer un camino para poder arrastrar el tortumovil con una máquina y

finalmente levantarlo con trípode hasta una camioneta para traerlo

al Mef”, explica.

“Sabemos que es el

caparazón de un dermoquélido, la familia de tortugas marinas

actualmente representadas las tortugas laúd. Llegan a medir también

alrededor de 2 metros de largo. Son excelentes buceadoras pudiendo

sumergirse hasta 2000 metros de profundidad, tienen la peculiaridad

de alimentarse exclusivamente de medusas y desarrollan la

gigantotermia, es decir que pueden regular su temperatura corporal.

Las tortugas laúd viven en aguas templadas, tienen distribución

cosmopolita y llegan hasta las costas de Buenos Aires”

“Probablemente esta

tortuga fósil compartía hábitos similares”, explica Juliana, y

agrega. En estas latitudes, entre los 23 y los 13 millones de años,

teníamos temperaturas más altas que las actuales. Incluso tenemos

registros más antiguos donde encontramos a estos dermoquélidos en

latitudes aún más altas, llegando hasta la Antártida”

“Después de abrir y

preparar bien el material, podremos estudiar todo en detalle. Pero

sabemos que es un material sumamente importante a nivel científico.

Probablemente se trate de uno de los dermoquélidos fósiles más

completos que se conocen del mundo”, finaliza Juliana. Fuente;

mef.org.ar

Inauguración de la Estación Científica de Centinela del Mar “Dr.

Eduardo P. Tonni”.

Después de tantos esfuerzos, se

logró la inauguración oficial de la Estación Científica de Centinela

del Mar “Dr. Eduardo P. Tonni”, que homenajea al gran paleontólogo

contemporáneo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La

Plata, quien estuvo presente, acompañado de su esposa.

Fue así que, el Sr. Intendente de

General Alvarado, Mg. Sebastián Ianantuony, Adrián Giacchino

presidente de la Fundación Azara, representantes del Consejo Escolar

y demás funcionarios, dejaron inaugurada la Estación Científica, la

que funcionará como anexo del Museo de Ciencias Naturales de Miramar

“Punta Hermengo” y tendrá la finalidad de estimular los esfuerzos de

investigación científica, de conservación del patrimonio natural y

cultural, y de educación ambiental en la zona.

|

|

La mencionada Estación funcionará en la ex

escuela Nº 16 “Alfonsina Storni” de Centinela del Mar, que

se encontraba en desuso desde hace varios años debido a la

falta de matrícula escolar, motivo por el cual fue cedida

por el Consejo Escolar.

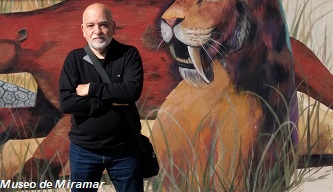

<<< El Dr Eduardo Tonni,

durante la inauguración de la Estación Científica doctor

Eduardo Pedro Tonni, anexo del Museo de Ciencias Naturales

de Miramar, ubicado en la localidad bonaerense de Centinela

del Mar. |

La Estación facilitará el trabajo

de científicos, así como las prácticas de campo de estudiantes

universitarios de geología, paleontología, biología y otras carreras

afines, e incorporará un pequeño espacio de interpretación a los

fines de asistir a los visitantes y realizar actividades de

educación ambiental. Brindará un soporte logístico fundamental para

los trabajos científicos de campo, así como un espacio in situ para

la valorización ambiental y patrimonial de la costa bonaerense por

parte de los visitantes.

Este espacio permitirá sostener

monitoreos y prospecciones a largo plazo sobre la geología,

paleontología, arqueología y biodiversidad costera. Asimismo,

posibilitará el desarrollo de programas educativos centrados en las

problemáticas costeras y la asistencia técnica para la incorporación

de nuevas propuestas locales centradas en el ecoturismo y el turismo

educativo.

|

|

El Municipio de General

Alvarado, junto a la Fundación Azara, busca integrar el

Museo de Ciencias Naturales de Miramar (espacio de

repositorio, investigación y divulgación), la Estación

Científica (anexo de apoyo a la investigación) y la futura

Reserva Natural Provincial de Centinela del Mar (cuya ley de

creación obtuvo recientemente media sanción) en un mismo

esquema de trabajo articulado con la comunidad de General

Alvarado, para continuar apostando a la valorización del

patrimonio natural y cultural del distrito.

<<<Aspecto de la nueva Estación Científica de Centinela del

Mar. Ver link mas abajo. |

En su denominación la Estación

rinde homenaje al reconocido paleontólogo argentino Dr. Eduardo

Pedro Tonni, quien se recibió de licenciado en la Facultad de

Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata,

en el año 1969, para luego doctorarse en la misma casa de altos

estudios en el año 1973. Su primera publicación científica data del

año 1969, y desde entonces centró sus investigaciones en la

paleontología del Cuaternario, en la paleoclimatología y la

bioestratigrafía, y en el estudio de las aves cenozoicas. Llegó a

ser designado Investigador Principal de la Comisión de

Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC),

Profesor Emérito de la Universidad Nacional de La Plata y Jefe de la

División Paleovertebrados del Museo de La Plata. A lo largo de cinco

décadas, los yacimientos paleontológicos del partido de General

Alvarado fueron objeto de sus profundas investigaciones.

Mas información, fotos y videos

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/10/inauguracion-de-la-estacion-cientifica.html

Mas información, fotos y videos

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/10/inauguracion-de-la-estacion-cientifica.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Jakapil kaniukura, un

nuevo dinosaurio bípedo y acorazado de la Patagonia Argentina.

Especialistas del Conicet lo llamaron “Jakapil kaniukura”. Pertenece

a una especie que habitó esa región hace cien millones de años.

Por

primera vez en Sudamérica, se registraron los fósiles de un

dinosaurio bípedo y acorazado que pertenece a la familia de los

tireóforos. El hallazgo ocurrió en la localidad de Cerro Policía,

en Río Negro, zona de elevaciones rocosas rojizas que evidencian la

existencia del antiguo Desierto de Kokorkom, donde habitó hace cien

millones de años.

El

"Jakapil kaniukura", como fue denominado por especialistas del

Conicet que participaron del hallazgo, era un pequeño dinosaurio

herbívoro y bípedo —que se sostiene sobre dos pies o patas para

caminar— que tenía brazos cortos, medía un metro y medio y pesaba

entre cuatro y siete kilos.

|

|

Además, pertenece al grupo de los dinosaurios acorazados, cuyo rasgo

más distintivo era la presencia de varias hileras de huesos dérmicos

en forma de escudos que protegían el cuello, lomo y cola del animal,

similar a lo que ocurre en los cocodrilos actuales. El

nombre elegido proviene del lenguaje Mapuche-Puelche en tributo al

habla de las culturas ancestrales presentes en el norte de la

Patagonia. Ja-Kapïl significa portador de escudos, mientras que

kaniukura hace referencia a la cresta de piedra que caracteriza a la

especie. |

“Este descubrimiento amplía el registro fósil conocido en la región

y permite conocer mejor el ecosistema prehistórico de nuestra

tierra, se trata de una nueva especie que representa un linaje de

dinosaurios previamente desconocido en Sudamérica”, indicó Facundo

Riguetti, que junto a Sebastián Apesteguía fueron los especialistas

del Conicet que participaron del hallazgo junto a Xabier Pereda

Suberbiola, de la Universidad del País Vasco.

Los primeros

restos fósiles de esta especie se encontraron en 2012 y, hasta 2020,

el equipo de trabajo siguió buscando y obteniendo más huevos

fosilizados para reconstruir su estructura.

|

|

“En 2012, dimos

con dos huesos pequeños y misteriosos, con muchas arrugas, que

parecían ser de un cráneo. Sin embargo, al estudiarlos no pude

hallar explicación y encima estaban sueltos”, indicó por su parte

Apesteguía. Y hacia 2014, el rompecabezas comenzó a completarse.

“Encontramos un esqueleto que mostraba dientes extraños y en

un bloque había aparecido una mandíbula de peculiares

características. |

Por suerte, en nuestro

equipo estaba Riguetti, quien estaba haciendo su tesis sobre

dinosaurios acorazados y rápidamente reconoció que se trataba de uno

de los materiales de su interés”, agregó. A partir de ese momento,

inició el camino de identificación. Fuente; pagina12.com.ar.

Mas información, fotos y videos

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/08/jakapil-kaniukura-un-nuevo-dinosaurio.html

Mas información, fotos y videos

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/08/jakapil-kaniukura-un-nuevo-dinosaurio.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Identifican restos fósiles de una Yarará del Plioceno

bonaerense.

Un equipo

conjunto de investigadores del LACEV, Fundación Azara y Museo

Municipal “Carlos Ameghino” de Mercedes han dado a conocer los

restos fósiles de una serpiente. El ejemplar consiste en una serie

de 11 vértebras del tronco de una especie indistinguible de la

Yarará Grande o Víbora de la Cruz (Bothrops alternatus) que vive hoy

en día en gran parte de la provincia.

El hallazgo es

de vital importancia porque constituye el más antiguo para las

yararás en el continente.

|

El ejemplar

procede de la localidad balnearia conocida como la “Farola de Monte

Hermoso”, a unos kilómetros de Bahía Blanca en provincia de Buenos

Aires. Hace unos 3 millones de años la región estaba habitada por

manadas de megamamíferos como ser perezosos gigantes y gliptodontes. Junto a ellos

convivían animales que hoy en día encontramos en regiones boscosas

de tipo chaqueño, como ser chuñas, escuercitos de salinas, boas de

las vizcacheras y pecaríes, entre muchos otros.

|

Hace unos 2.5

millones de años, el clima se tornó más frío, seco y árido, dando

paso al período Pleistoceno, también conocido como la “Era del

Hielo”. A partir de entonces, esta fauna de tipo chaqueño se

desplazará paulatinamente hacia el norte, escapando de los climas

fríos que imperaron en la región pampeana hasta hace unos 8.000 años

antes del presente.

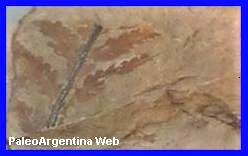

La imagen

muestra una de las vértebras fósiles descubierta (color negruzco)

comparada con la de una yarará actual. Fuente; Lacev.

Link del trabajo:

https://bioone.org/journals/south-american-journal-of-herpetology/volume-21/issue-1/SAJH-D-19-00109.1/Oldest-Record-of-the-Pit-Viper-Bothrops-Squamata-Viperidae-from/10.2994/SAJH-D-19-00109.1.short

Mas información, fotos y videos

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/08/identifican-restos-fosiles-de-una.html

Mas información, fotos y videos

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/08/identifican-restos-fosiles-de-una.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Hallan feca de un tigre

dientes de sable con restos de megafauna en su interior.

En la provincia de Buenos

Aires, durante el Pleistoceno (entre 2.5 millones de años hasta 11

mil años antes del presente) habitaron megamamíferos que nos han

dejado diversos indicios de su existencia, como el caparazón de

gliptodonte hallado (y ahora en exposición) durante la construcción

del subterráneo en la estación Tronador de la línea B.

Pero aquellos indicios no se

restringen a la aparición de sus huesos fosilizados, podemos

encontrar también cuevas, huellas y coprolitos. Los coprolitos son

fecas fósiles, estudiarlos nos permite obtener información sobre el

animal que los produjo, nos dan una idea aproximada de su tamaño y

sobre sus hábitos alimenticios. Los coprolitos pueden contener

cabello, semillas, plantas en general y/o huesos, y poseen formas y

tamaños que nos permiten clasificarlos y en ocasiones asignarlos a

una especie en particular.

|

En este nuevo trabajo del

Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (Lacev),

presentamos un coprolito de gran tamaño cuyas características

permiten referirlo, no sin ciertas dudas, al tigre dientes de sable

Smilodon. Su contenido es sorprendentemente abundante

en huesos referibles en su mayoría a un perezoso gigante (Mylodon)

y contiene también huesos de guanaco. El coprolito fue hallado en

los márgenes del Río Reconquista, en el Partido de Merlo, pleno

conurbano bonaerense, en Argentina. Allí mismo han sido encontrados

diversos restos óseos pertenecientes a megamamíferos extintos como

gliptodontes, scelidoterios, toxodontes, camelidos y félidos (Smilodon

populator). |

El coprolito encontrado nos

permite saber que el Smilodon no solamente se alimentaba de

megafauna, sino también de animales de tamaño mediano, como es el

caso del guanaco. Previo a este hallazgo los investigadores, basados

en características del esqueleto, creían que Smilodon

era un depredador especializado exclusivamente en cazar megafauna y

además era incapaz de consumir huesos duros. El hallazgo del

coprolito refuta ambas ideas.

Hace unos 10.000 años todos los

megamamíferos sudamericanos encontraron su extinción (aún se

desconoce claramente por qué). Debido a que los investigadores

pensaban que el Smilodon se alimentaba exclusivamente

de aquellos mamíferos gigantes, hipotetizaron que la extinción de

sus presas inevitablemente trajo aparejada la desaparición de este

felino. Sin embargo, el hallazgo de restos de guanaco en las fecas

de Smilodon rechaza esa idea, y muestra que el tigre

dientes de sable era capaz de alimentarse de una enorme variedad de

animales (algunos de los cuales sobreviven hoy en día). De esta

manera, el hallazgo de la fecha fósil de Merlo, trae más dudas que

certezas, y nos obliga a repensar la extinción del Smilodon.

Imágenes de Feca de

Smilodon estudiada (la escala representa 5 centímetros); y

reconstrucción de dos Smilodon enfrentados.

Ilustración por Sebastián Rozadilla. Fuente Lacev.

Ver publicación científica;

https://pubs.geoscienceworld.org/sepm/palaios/article-abstract/37/7/402/615818/A-POSSIBLE-SMILODON-MAMMALIA-FELIDAE-COPROLITE

Mas información, fotos y videos en;https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/07/hallan-fecha-de-un-tigre-dientes-de.html

Mas información, fotos y videos en;https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/07/hallan-fecha-de-un-tigre-dientes-de.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Pescadores de Miramar

hallan restos fósiles de un perezoso gigante.

Gracias al aviso dado por el pescador local

“Ruso” Giménez al Director del Museo Municipal de Ciencias Naturales

de Miramar, Museólogo Daniel Boh, se pudo rescatar un interesante

cantidad de restos óseos pertenecientes a un gran perezoso

prehistórico.

Esto ocurrió en los acantilados

frente al Vivero y Bosque Florentino Ameghino de esa ciudad, en

estratos que podrían ser del Pleistoceno tardío, quizás de unos

100.000 años de antigüedad. El descubrimiento se debió a que

el espécimen estaba ubicado en un sitio usado habitualmente por los

pescadores locales y al observar unas formas de las que se dio

cuenta que no eran piedras o toscas se puso en contacto con el

museo.

|

|

Si bien es usual el hallazgo de

fósiles en estos acantilados, los cuales fueron estudiados por el

mismo Florentino Ameghino desde hace más de 100 años, aún siguen

apareciendo algunas novedades.

En este caso en particular se

han hallado junto a los restos óseos, centenares de pequeños

huesitos del tamaño de garbanzos, los cuales formaron un escudo

flexible debajo de la piel de estos animales, que los defendía de

los predadores o de sus propios congéneres, ya que estaban provistos

de grandes y agudas garras. |

Debido a que los restos han

sido extraídos dentro de bloques de terreno aún no se pudo

establecer exactamente la especie, pero se tiene alguna idea.

Hay que recordar que las tareas de limpieza en el laboratorio son

bastante arduas, especialmente cuando se trata de material muy

frágil como en este caso.

Los trabajos de campo fueron realizados por

Mariano Magnussen, técnico del museo; Carlos Acha; Gerónimo Elguero;

Santiago Llorens; Daniel Boh y estudiantes de la Tecnicatura en

Paleontología que se dicta en nuestra ciudad: Karina Perazzo,

Emmanuel Segura, Luciana Villafañe, Mariana Balcabao, Joaquín

Gianola y Mónica Mariscal.

Mas información, fotos y videos en;

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/07/pescadores-de-miramar-hallan-restos.html

Mas información, fotos y videos en;

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/07/pescadores-de-miramar-hallan-restos.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Descubren

fósiles de plantas en el Triásico de San Juan.

Más allá de los hallazgos de pequeños y

gigantes animales del pasado, existe toda una rama de la

paleontología que se dedica al estudio de fósiles de plantas y

vegetaciones prehistóricas. Los registros de ellas dan cuenta de los

ricos y complejos ecosistemas de hace millones de años y

proporcionan información sobre aspectos como el ambiente, el clima y

la interacción fauna-flora, entre otras cuestiones.

Ahora, un grupo de investigadoras ha

descubierto, en la provincia argentina de San Juan, dos nuevas

especies y un nuevo género de un tipo de plantas conocidas como

briofitas. Los vegetales, de hace unos 240 millones de años,

pertenecen al período Triásico.

“Las briofitas son un grupo de plantas muy

chiquititas, las cuales se cree que son de las primeras que

colonizaron el medio terrestre. Hay varios tipos, como los musgos,

las hepáticas y los antoceros. En este trabajo, pudimos identificar

ejemplares de las dos primeras”, explica a la Agencia CTyS-UNLaM

Adolfina Savoretti, primera autora del trabajo y becaria posdoctoral

del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

de Argentina.

|

|

Actualmente, las briofitas se encuentran en

lugares húmedos y con poca luz, aunque también se encuentra en

ambientes más secos. El problema, señalan las investigadoras, es que

es difícil reconocerlas en el registro fósil.“Cuando hablamos de plantas, las especies

pueden preservarse en el ámbar de los árboles, se pueden

deshidratar, carbonizar y aplastarse por una enorme presión o dejar

una huella. En el caso de nuestros hallazgos, se dieron las últimas

dos formas, que reciben el nombre de impresión-compresión”, apunta

Josefina Bodnar, integrante del grupo e investigadora de la

Universidad Nacional de La Plata en Argentina.

|

El hecho de que se conservara la impresión

junto a la compresión, además, permitió brindar un montón de

detalles que ayudaron, luego, a la hora de describir y estudiar los

registros. “En el caso de estas plantas, se preservaron incluso las

estructuras reproductivas sexuales, lo cual es extremadamente raro

de encontrar en el registro fósil. Todo eso colabora enormemente en

nuestros análisis”, detalla Savoretti, becaria posdoctoral en el

Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, del CONICET) y

docente en el Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos

Naturales (ICPA, UNTDF). El equipo se completa con la Dra. Eliana

Coturel y Marisol Beltrán, becaria doctoral de CONICET.

|

|

El hallazgo de estas plantas de tanta

antigüedad permite empezar a comprender cómo era el clima en esa

época. “El musgo que descubrimos nosotras vivía sobre un árbol, el

cuál aun no sabemos de qué especie era – detalla Savoretti, quien es

bióloga botánica-. Por investigaciones realizadas previamente por

parte de nuestro grupo de trabajo sabemos que en la zona había tanto

coníferas como helechos con semilla arborescentes. Pero lo más

importante es que este tipo de musgos son indicadores de

microambientes con gran humedad”. |

En esta línea, Bodnar suma que el hallazgo de

estas briofitas da cuenta de nuevos escenarios para la literatura

científica. “Se había planteado, en distintos trabajos, que el clima

en esta región de Argentina, durante el período Triásico, era muy

seco. El descubrimiento de estos fósiles nos viene a decir que no

fue todo igual, sino que hubo, evidentemente, períodos con niveles

más altos de humedad”, resalta la investigadora. Fuente: Nicolás

Camargo Lescano, Agencia CTyS-UNLaM.

Mas información, fotos y videos en;

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/07/descubren-fosiles-de-plantas-en-el.html

Mas información, fotos y videos en;

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/07/descubren-fosiles-de-plantas-en-el.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Descubren fósiles de un puma en el Pleistoceno de Mar de Ajo.

Hace unos 100.000 años antes del presente, en el período conocido

como Pleistoceno, la provincia de Buenos Aires era muy distinta a

como la vemos hoy en día. Particularmente, las ciudades hoy costeras

del Partido de La Costa, estaban varios kilómetros alejadas del mar,

el cual ni siquiera se veía en el horizonte.

Por otro lado, no había seres humanos en el continente, y la llanura

pampeana no estaba cubierta de los verdes pastizales de hoy en día.

En aquel entonces, el ambiente era muy parecido al que podemos ver

hoy en día en nuestra Patagonia. Las planicies secas estaban

habitadas por liebres patagónicas y guanacos.

Las planicies pampeanas estaban pobladas por enormes manadas de

megamamíferos, incluyendo gliptodontes acorazados, gigantescos

perezosos terrestres, mastodontes de gran tamaño parientes de los

elefantes, y muchos otros tipos de mamíferos herbívoros que formaban

parte de esta fauna de la “Era del Hielo”.

|

Entre los carnívoros se contaban animales hoy en día extintos, como

los gigantescos osos pampeanos, e incluso el tigre dientes de sable.

Sin embargo, sus restos fósiles son siempre muy escasos y los

paleontólogos saben muy poco sobre los predadores que habitaban en

aquel entonces. A lo largo del partido de la costa, el mar suele

arrancar de su lecho restos fósiles de aquellos mamíferos de la “Era

del Hielo”. Luego los arroja a las playas arenosas y es allí donde

ocasionalmente el buscador atento, o el paleontólogo, son capaces de

descubrirlos, antes de que las olas vuelvan a sepultarlos en el

fondo marino.

|

En estas búsquedas, el Lic. Diego Héctor Gambetta,

encargado de los Museos Municipal de Mar de Ajó y San Clemente, es

sin lugar a dudas el mejor. Diego es capaz de rescatar de las olas

marinas los tesoros fósiles que arroja el mar.

Entre sus últimos hallazgos se cuenta la extremidad posterior (el

pie) de un animal carnívoro de tamaño mediano. Este ejemplar fue

luego estudiado por paleontólogos del Laboratorio de Anatomía (LACEV)

del Museo Argentino de Ciencias Naturales, y luego de comparaciones

detalladas concluyeron que se trataba de los restos de un puma

(científicamente conocido como Puma concolor). Este hallazgo permite

confirma que los pumas coexistieron con la fauna de la “Era del

Hielo”, formaron parte activa y fueron predadores efectivos desde

hace milenios. También sabemos gracias a este hallazgo que los pumas

estaban presentes en zonas donde hoy en día están extintos o son muy

escasos.

Los investigadores estudiaron también la roca que rodeaba al fósil y

concluyeron que el puma murió en una playa marina y que luego fue

sepultado con relativa rapidez, permitiendo de esta manera su

preservación excepcional.

|

Hace aproximadamente unos 10.000 años antes del presente, toda esta

fauna de la “Era del Hielo” llegó a su fin. Los paleontólogos aún no

se ponen de acuerdo acerca de los factores que produjeron esa

extinción. Para algunos, un calentamiento climático ocurrido en

aquel entonces y que modificó todo el planeta reduciendo la cantidad

de hielo y frío, pudo haber sido el principal causante de la

desaparición de aquella fauna. Para otros, la llegada de los seres

humanos cazadores al continente podría explicar dicha extinción. Es

posible que tanto el cambio climático, como la sobre cacería,

enfermedades, y otros, hayan sido en conjunto los causantes de dicha

extinción. |

El hallazgo realizado es único no solo porque los restos de

mamíferos carnívoros son muy escasos, sino también porque está

totalmente articulado y exquisitamente preservado. Hallazgos como

este son muy escasos, incluso a nivel continental, y permiten cada

vez más conocer el pasado remoto de la región costanera bonaerense.

Mas información, fotos y videos en;

Mas información, fotos y videos en;

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Presentaron a Meraxes gigas, una nueva

especie de dinosaurio carnívoro de Neuquén.

Paleontólogos argentinos, estadounidenses y

canadienses presentan hoy una nueva especie de dinosaurio coloso

carnívoro: el Meraxes gigas. Fue hallado en 2012 en la provincia de

Neuquén, en la Patagonia argentina, pero su descripción completa se

ha publicado ahora en la revista especializada Current Biology.

La especie pertenece a la grupo de los

carcarondontosáuridos, los mayores depredadores que dominaron casi

todos los continentes durante parte del Cretácico, entre 100 a 90

millones de abriles antes. Como todos los terópodos tenían los

brazos cortos, huesos ligeros y desplazamiento bípedo. Los

integrantes de esta grupo en particular eran los más largos del

rama: entre 12 y 13 metros desde el hocico hasta la punta de la

posaderas. Uno de los rasgos más distintivos eran los dientes:

curvos y con dentículos afilados. Como serruchos de poda de hasta 10

centímetros. La denominación proviene, de hecho, del helénico

Carcharodontosaurus, que significa pícaro con dientes de tiburón.

Con más de cuatro toneladas de peso “el gran devorador de

dinosaurios”, como califica a esta nueva especie el comunicado de

prensa en gachupin, era uno de los lagartos carnívoros más alto de

Sudamérica.

|

|

Al paleontólogo Juan Ignacio

Canale, investigador del Consejo Doméstico de Investigaciones

Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) y de la Universidad

Doméstico de Río Irritado (primer autor de 10 que firman el

artículo) le recordó a un dragón en específico. “El nombre lo

propuse yo porque me encanta la clan Canción de Hielo y Fuego”,

admite en una videollamada desde la invernal Patagonia. Se

refiere a la obra literaria que inspiró la exitosa serie

Bisagra de Tronos. |

“Me encantan los nombres que eligió George R. R. Martin para

sus dragones y este calzaba consumado porque la forma es asaz

similar: un reptil muy alto con un cráneo coloso. Igualmente porque

en Neuquén había ya dos carcarodontosaurios gigantes: el

Giganotosaurus carolinii –el ‘ruin’ del extremo Mundo Jurásico– y el

Mapusaurus. Este sería el tercero, como los dragones de la historia,

que incluso eran tres”, explica.

El anciano trabajo estuvo en la

descripción y las conclusiones a las que lograron arribar tras una

decenio de investigación financiada por el cabildo de El Chocón –la

billete de la provincia de Neuquén más rica en fósiles–, National

Geographic y el Museo estadounidense Field, de Chicago. El

hallazgo en sí, fue rápido. El primer día de campaña vieron expuesta

entre la tierra una vértebra de la espalda. “Empezamos a excavar y

aparecieron cada vez más huesos. Fue un batacazo”, celebra Canale.

“Encontramos un cráneo sin la mandíbula pero con el maxilar y

algunos dientes”. En verdad, son dientes incipientes porque los

dinosaurios –al igual que los cocodrilos y a diferencia de los

humanos– tenían varias generaciones dentarias a lo dispendioso de su

vida. La de este Meraxes llegó hasta los 45 abriles de época, lo que

lo convierte en uno de los carnívoros más ancianos hallados hasta

ahora.

El ejemplar conserva incluso los huesos de los

brazos y patas casi completos, “lo cual es muy novedoso porque en

normal los últimos carcarodontosaurios que alcanzaron los mayores

tamaños en el Cretácico medio y primera parte del Cretácico superior

en normal tienen muy poco preservado tanto los pies como los

brazos”. Gracias a esa suerte, pudo estar otra de las

características distintivas de esta especie: una poderosa mano en el

dedo interno de las patas, que supera por mucho a las otras dos en

tamaño y filo.

El ‘Meraxes giga’ tenía un

cráneo de 1,27 metros de dispendioso y es posible que tuviera

ornamentaciones en la zona del hocico y en torno a de los luceros,

como muchos otros carcarodontosáuridos.

|

|

La cadera tiene incluso su sello. En la

espalda, por encima de la cintura, se elevan unas dificultades que

recuerdan a la corcova del Concavenator, hallado en 2015 en Cuenca.

Haciendo honor a la inspiración literaria del nombre, el comunicado

de prensa la presenta como “la apero de contar de la reina Rhaenys

Tarharyen”, hexaedro que el dragón que comanda la monarca en la obra

llamativo se flama Meraxes.

<<<Ilustración de Jorge

Gonzalez |

El cráneo es otra maravilla. Adicionalmente de

enorme, es el más completo de los miembros del rama hallados hasta

ahora y muestra huesos muy ornamentados, con protuberancias, crestas

y surcos. Estas piezas les permiten extraer información valiosa no

solo sobre el Meraxes sino sobre todas las especies de la grupo,

como el célebre Giganotosaurio.

Para apoyarse durante la cópula, para desgarrar

presas o simplemente para evitar darse de bruces contra el suelo. El

caso aquí es que el tamaño de los brazos no parece tan relevante

cuando se tiene un cráneo enorme. El del Meraxes gigas

medía 1,27

metros de dispendioso. Otros carcharodontosaurus conocidos incluso

eran cabezones, como el Tyrannosaurus rex (1,40 metros) y el

Giganotosaurus carolinii (1,63 metros). “Todo lo que cualquier

animal carnívoro cazador podría suceder hecho con los brazos, este

lo habría hecho con la inicio: agarrar la presa, manipularla,

sostenerla contra el suelo, matarla”, explica Canale. Los brazos,

por lo tanto, no habrían sido de mucha utilidad a la hora de la

comida. En particular para intentar comerse a otros gigantes como el

Argentinosaurus, uno de los herbívoros de mayores dimensiones en la

historia del planeta Tierra. “Seguramente no es casualidad que los

carnívoros y los herbívoros más grandes hayan convivido. Es probable

que haya una relación en la prisión alimenticia. Es como una carrera

armamentística: las presas crecen en tamaño como método de defensa

de sus predadores y estos a su vez incluso crecen para poder

cazarlas”, compara el paleontólogo. Fuente; noticias.pdfarsivci.com.

Mas información, fotos y videos en;

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/presentaron-meraxes-gigas-una-nueva.html

Mas información, fotos y videos en;

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/presentaron-meraxes-gigas-una-nueva.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Chelonoidis petrocellii,

una nueva especie de tortuga fósil del Pleistoceno la provincia

de Buenos Aires.

Miembros del Laboratorio de

Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) durante la

revisión de materiales fósiles alojados en el Museo provincial

Carlos Ameghino, de la ciudad de Mercedes, analizaron los restos del

caparazón de una tortuga fósil encontrada en el Río Luján, en capas

de unos 100.000 años de antigüedad.

Los investigadores reconocieron

que se trataba de una especie desconocida para la ciencia a la que

llamaron Chelonoidis petrocellii, en honor al naturalista

mercedino José Luís Petrocelli, quien fuera descubridor de los

restos.

|

Esta nueva tortuga es semejante

a la tortuga terrestre argentina (científicamente conocida como

Chelonoidis chilensis), pero se diferencia entre otros detalles

por el caparazón proporcionalmente grueso. Si bien era de tamaño

comparable al de las especies vivientes, Chelonoidis petrocellii

convivió con una gran variedad de tortugas gigantes hoy en día

extintas. Todos estos quelonios habitaron gran parte del territorio

argentino, pero hace unos 10.000 años antes del reciente se

extinguieron sin dejar descendientes. |

Todas ellas desaparecieron

junto a los grandes mamíferos que caracterizaron la “Era del Hielo”,

como los tigres dientes de sable, los perezosos terrestres y los

mastodontes. Todos ellos encontraron su final, por causas aún

desconocidas, entre las que se pueden contar el cambio climático, la

caza indiscriminada por los primeros seres humanos llegados al

continente, entre otras.

Previo a su extinción, las

tortugas terrestres eran abundantes en regiones como la Mesopotamia

y el noreste de la provincia de Buenos Aires.

Estudios llevados adelante en

Argentina muestran que las tortugas terrestres vivientes, ayudan a

la dispersión y germinación de muchos vegetales, como ser tunas (Opuntia),

tomates silvestres y Papas de Monte (del género Prosopanche)

y la relación entre ellas con las tortugas puede considerarse casi

simbiótica. De este modo, es posible que todas estas plantas se

hayan visto afectados negativamente luego de la extinción de las

tortugas terrestres como Chelonoidis petrocellii, hacia fines

del Pleistoceno.

Estas plantas parecen depender

casi exclusivamente de las tortugas para dispersarse. El estudio

publicado indica que no es improbable que los tunales dispersos que

se encuentran en el litoral argentino y región pampeana, en zonas

donde no existen quelonios terrestres hoy en día, constituyan

anacronismos sobrevivientes del Pleistoceno.

Link al artículo:

https://link.springer.com/.../10.1134/S0031030121080037...

En la imagen podemos ver las

placas del caparazón de la nueva especie Chelonoidis petrocellii.

Debajo la reconstrucción de una tortuga gigante del género

Chelonoidis en el Museo Almeida en Gualeguaychú, provincia de

Entre Ríos.

Mas información, fotos y videos en;

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/06/chelonoidis-petrocellii-una-nueva.html

Mas información, fotos y videos en;

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/06/chelonoidis-petrocellii-una-nueva.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

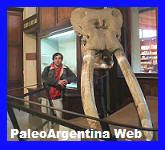

Encuentran fósiles de mamíferos extintos del Eoceno de Rió

Negro.

El descubrimiento se produjo en

cercanías a Ingeniero Jacobacci a través del trabajo de un equipo de

investigadores del CONICET que continuaron la labor pionera del

paleontólogo y arqueólogo Rodolfo Casamiquela, realizada en los años

40 y 50.

Los nuevos fósiles se encontraron

en estratos geológicos formados por la acumulación de cenizas

volcánicas emitidas por la intensa actividad de antiguos volcanes

cercanos, hace aproximadamente 38 millones de años.

|

La Secretaría de Estado de Cultura

de Río Negro se encarga de la protección, conservación y rescate de

materiales paleontológicos como los hallados en esta región.

Los hallazgos incluyen una gran

variedad de mamíferos extintos entre los que se destaca una

mandíbula de “Plesiofelis”, que a pesar de su nombre no era un

felino sino un gran marsupial (cercano a las comadrejas y canguros),

de hábito carnívoro y tamaño comparable a un lobo.

|

También se encontró un cráneo de

Astraponotus, un mamífero herbívoro de cerca de media tonelada de

peso, semejante a un tapir, pero con grandes colmillos como un

jabalí y muelas parecidas a las de los rinocerontes.

Además, se encontraron abundantes

restos de pequeños armadillos y de numerosos mamíferos herbívoros

extinguidos que fueron endémicos de Sudamérica.

El estudio de las rocas en las que

se encontraron estos fósiles permitió inferir que estos mamíferos

vivieron en un ambiente estacional-sub húmedo, muy distinto a la

estepa patagónica actual, y corresponden a un período de grandes

cambios ambientales a nivel global, en el que los bosques y selvas

gradualmente fueron dando lugar a los pastizales.

|

El trabajo fue realizado por un

equipo de investigadores del CONICET (Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas) integrado por paleontólogos

y geólogos de distintos institutos del país (Buenos Aires, Mendoza y

La Plata) que les dieron así continuidad a las exploraciones del

arqueólogo y paleontólogo Radolfo Casamiquela pero con metodologías

propias del siglo XIX. Este estudio,

publicado en la revista científica Andean Geology, contribuye a un

mejor conocimiento de la geología y paleontología del territorio de

Río Negro en particular, y de la Patagonia en general. |

Los

trabajos de investigación contaron con el apoyo financiero del

CONICET, con el respaldo de la Provincia de Río Negro y de la

Municipalidad De Ing. Jacobacci, y con la colaboración del personal

del Museo Jorge H. Gerhold de esa ciudad. Fuente;

cultura.rionegro.gov.ar

Mas información, fotos y videos en;

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/05/encuentran-fosiles-de-mamiferos.html

Mas información, fotos y videos en;

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/05/encuentran-fosiles-de-mamiferos.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Ramallo busca crear su propio Museo

Paleontológico.

Vecinos y

organizaciones no gubernamentales buscan la creación y apertura

próxima del Museo Paleontológico en la localidad de Ramallo. Ya

tiene el edificio, pero necesitan la colaboración para arreglarlo y

abrir sus puertas en la brevedad posible.

La ciudad

de Ramallo se encuentra en el noreste bonaerense, y a unos 218

kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, rodeado de

numerosas localidades, en cuya región se destacan los hallazgos

paleontológicos, constituidas por fósiles de grandes criaturas

prehistóricas del Pleistoceno, de la Era Cuaternaria, es decir, de

los últimos 2 millones de años, también conocida como la edad de

hielo.

El

entonces paisaje de Ramallo era muy distinto, constituido por

pastizales, palmeras, pequeños bosques bajos y espinosos, con un

clima variable, donde la temperatura cada tantos miles de años,

pasaba de frio seco, a un cálido húmedo.

En estos

ambientes, vivieron criaturas de enormes dimensiones, como el

Megatherium, un enorme perezoso que llegaba a los 5 metros

de altura y pesar unas 4 toneladas, un pacífico herbívoro, que

convivía con otros perezosos de menor tamaño, que pesaban más de una

tonelada, además de varias especies de gliptodontes, unos armadillos

extintos de gran tamaño, que alcanzaron los 4 metros de longitud,

los cuales a diario, debían sobrevivir a grandes lobos como

Theriodictis, o el oso de cara corta Arctotherium,

y del temible dientes de sable llamado Smilodon.

|

|

Este, es un anticipo del rico y variado patrimonio de la

región, que busca su propio espacio dentro del municipio,

con el apoyo de vecinos y de la Fundación Abril, que

acompaña el proyecto educativo, cultural, científico y

turístico.“Este proyecto surge por la necesidad de contar

con un espacio propio de resguardo, investigación y

exposición de los ricos materiales hallados en nuestro

partido. Que, por no tener espacio propio se encuentran en

resguardo, en el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de

San Nicolás”, argumenta Miguel Ángel Lugo, reconocido

paleoartista argentino, que forma parte del equipo y

coordinador Museo Paleontológico Ramallo. |

Además,

Lugo sostiene que; “contamos con una colección de material de

diferentes géneros y especies de megafauna extinta del Cuaternario,

y una colección de la última ingresión marina del comienzo del

Holoceno, cuyo mar cubrió gran parte de la provincia de Buenos

Aires. De la cual, hay por lo menos 5 sitios con restos de ballenas,

dos de estas con evidencias antrópicas, es decir, que el hombre

prehistórico dejo marcas o artefactos de piedra, cuando intento

procesar el cadáver para alimentarse”.

En esas

barrancas, que circundan la localidad, hay un yacimiento de insectos

fósiles y un sitio con un complejo de paleocuevas del Pleistoceno,

que por sus medidas y características serían cavadas por organismos

de la megafauna, para agregar más interés y curiosidad a la ciudad.

“Recientemente se ha conseguido alquilar una propiedad con

posibilidad a compra, de unos 96m2, para crear y montar el Museo

Paleontológico de Ramallo, que está ubicado en Adva San Martín 485,

próximo a numerosas instituciones educativas de distinta formación,

de otros museos y bibliotecas, por lo cual, su ubicación es muy

acertada”, argumento Carla Jara, responsable Fundación Abril de

Ramallo.

“Todo

esto, suma para que nuestra ciudad cuente con su propio museo

paleontológico como centro de interpretación, un lugar para la

investigación, para el esparcimiento y divulgación del conocimiento

y darles la oportunidad a distintos centros educativos que lo

visiten, con el fin concientizar sobre el valor patrimonial y

cultural de la zona”, sostienen los vecinos participantes.

|

|

El espacio cuenta con una sala de exposición

permanente en forma de “C”, la cual debe ser acondicionada

para tal fin. Se necesitan para ello, planchas de durlok y

todos los materiales a fines. Además, tiene dos habitaciones

de 3x3 que se le dará uso de oficinas administrativas, una

propia del museo y la otra para la Fundación Abril, quién

está avalando este proyecto. Estás se encuentran en buenas

condiciones, se deberá pintar únicamente. Con respeto al

baño, se necesita la grifería completa para poder

habilitarlo, por lo cual, cualquier ayuda de vecinos o

comercios interesados es bien recibida. |

También

tiene en el mismo predio otras instalaciones, que faltan terminar,

que serán utilizadas como depósitos de colecciones científicas y

laboratorio, acompañado de un parque para ser utilizado para

talleres y encuentros culturales, contando con un arenero con una

réplica de fósiles para ser descubierto por los niños que nos

visiten, convirtiéndose en “paleontólogos por un día” y con ello,

cultivar el amor por la ciencia.

Para los que deseen colaborar y poner

su granito de arena en este proyecto cultural, que beneficiara

enormemente a la comunidad en su conjunto, pueden comunicase con la

Fundación Abril Ramallo al mail

jaracarlalorena177@gmail.com, o telefónicamente

al 3407-401125. Cualquier donación, entrega de inmobiliarios o

participación presencial es bienvenida. (Y Para aquellos que quieran

saber más en detalle sobre el proyecto, colección de fósiles y/o

obras de paleoarte comunicarse al mail

miguelangelskaynet@hotmail.com,

o telefónicamente al 3407-404180.-)

“La idea,

es abrir al público dentro de los próximos meses, para que puedan

apreciar los interesantes materiales que resguarda, sumando replicas

educativas de fósiles, y desde el punto de vista artístico, la

representación de los animales de la megafauna, abriendo así, a los

visitantes, “las puertas de la imaginación a un mundo olvidado”,

proponen los organizadores.

Mientras

tanto, a diario, se sigue trabajando para que pronto la ciudad de

Ramallo y el noreste de la provincia bonaerense cuente con otro

espacio para toda la comunidad.

Mas información, fotos y videos en;

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/06/ramallo-busca-crear-su-propio-museo.html

Mas información, fotos y videos en;

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/06/ramallo-busca-crear-su-propio-museo.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Thanatosdrakon amaru, un nuevo reptil

volador gigante del Cretácico de Mendoza.

El mundo tiene hoy la posibilidad de conocer

una nueva especie de reptil volador. La provincia de Mendoza fue

escenario del hallazgo del pterosaurio más grande de Sudamérica que

el equipo paleontológico, responsable del descubrimiento, ha llamado

Thanatosdrakon amaru.

Los huesos fósiles de Thanatosdrakon se

encontraron en afloramientos ubicados en el sur de la provincia de

Mendoza, en un yacimiento próximo al Río Colorado, en rocas de fines

del Período Cretácico, cuya antigüedad se estima en 86 millones de

años.

Thanatos (muerte) drakon (dragon) fue el nombre

elegido por los científicos que agregaron la palabra amaru en honor

a la deidad.

Los restos fósiles, que se encuentran

excepcionalmente preservados, pertenecen al esqueleto axial

(vértebras) y al esqueleto apendicular (huesos de los miembros

anteriores y posteriores) de dos ejemplares.

|

|

El equipo paleontológico responsable del

descubrimiento estuvo a cargo del Dr. Bernardo González Riga,

Director del Laboratorio y Museo de Dinosaurios de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales (Universidad Nacional de Cuyo),

mientras que las tareas propias de excavación y extracción del

ejemplar fueron coordinadas por el Dr. Leonardo Ortiz ,

coordinador general del Laboratorio y Museo de Dinosaurios (Facultad

de Ciencias Exactas y Naturales-UNCuyo) y becario posdoctoral del

Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (CONICET-UNCuyo). |

El trabajo se desprende de los estudios

realizados entre 2014 y 2019 por el Dr. Leonardo Ortiz David durante

el desarrollo de su tesis doctoral como becario del CONICET. Sus

análisis, tanto en aspectos evolutivos como paleoecológicos,

permitieron identificar que Thanatosdrakon es una de las

especies voladoras más grandes del mundo.

Los coautores de la publicación y directores de

su tesis doctoral, fueron el Dr. B. González Riga, especialista en

dinosaurios y tafonomía, y el Dr. Alexander Kellner (Director del

Museo Nacional de Río de Janeiro, Brasil) especialista en

pterosaurios.

Tal como expresa Leonardo Ortiz: “Los

pterosaurios (reptiles voladores) fueron un grupo muy singular de

animales que vivieron desde el Triásico hasta el Cretácico y

representan los primeros vertebrados que adquirieron la capacidad de

volar activamente. Generalmente suelen confundirse con los

dinosaurios, grupo cercanamente emparentado”.

Tras años de investigación, el equipo pudo

determinar que los restos estudiados corresponden a una nueva

especie de pterosaurio debido a que los huesos presentan

características singulares nunca antes vistas en otros pterosaurios

del mundo.

|

“Otro aspecto relevante es el estado de

preservación de los restos fósiles, ya que es inusual hallar

numerosos huesos de pterosaurios de gran tamaño y en buen estado de

conservación. Este aspecto es crucial, ya que Thanatosdrakon

preserva elementos nunca antes descubiertos en otros azhdárquidos

gigantes”, explicó Ortiz. Esto posibilitó realizar interpretaciones

sobre la anatomía de estos animales, los cuales destacan por ser los

vertebrados más grandes que alguna vez volaron en la Tierra. |

Un aspecto que se destaca en

Thanatosdrakon es

el tamaño de sus huesos, los cuales evidencian que se trata de un

espécimen gigante; de hecho, es el pterosaurio más grande de

Sudamérica y uno de los más grandes del mundo.

Por su parte, Bernardo González Riga destacó

los estudios tafonómicos y sedimentológicos que se realizaron, los

cuales permitieron conocer el ambiente donde vivieron estos animales

y cómo se preservaron.

“En Argentina es importante el rol del CONICET

y de las universidades nacionales, dado que favorecen el desarrollo

de vocaciones científicas y la formación de jóvenes investigadores

que realizan importantes estudios de relevancia internacional, tal

como es el caso de L. Ortiz David. Por ello, es importante vincular

sinérgicamente investigación, docencia, socialización de la ciencia

y formación de recursos humanos, aspectos que dan proyección social

y valor científico a los bienes paleontológicos de nuestro país”,

agregó. Fuente; Comunicación Institucional Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales.

Mas información, fotos y videos en;

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/05/thanatosdrakon-amaru.html

Mas información, fotos y videos en;