|

Avances en el conocimiento del embrión de |

|

Pterosaurio hallado en San Luís. |

Publicado

en

Paleo. Año

7.

Numero 36. Junio de 2009.

Un mes antes de

que investigadores chinos anunciaran años atrás que habían

descubierto un embrión de pterosaurio, una investigadora argentina,

la doctora Laura Codorniú, presentaba un hallazgo similar -no

registrado antes en la historia de la paleontología- en una jornada

científica. Desde entonces, la experta en paleontología continua

analizando cientos de fósiles hallados en la provincia de San Luis

que revelan información novedosa sobre la vida de los reptiles

alados más grandes que hayan dominado los cielos hace millones de

años en la era mesozoica.

En el siglo XVII,

en Solnhofen, Alemania, se hallaron fósiles de una criatura

desconocida, no era ni ave ni murciélago. Fue recién en 1801 cuando

el naturalista francés, el Barón Cuvier reconoció que se trataba de

un reptil que podía volar. “Presentaba una membrana alar la cual se

disponía a lo largo de un solo dedo muy alargado. Debido a esta

característica tan particular llamó a la criatura

Pterodactylus

que significa dedo alado. Desde aquellos tiempos las generaciones de

paleontólogos y zoólogos han tratado de descifrar cómo eran los

pterosaurios, dónde y cómo vivían, cómo se desplazaban, cómo

volaban, cómo se alimentaban y cómo se reproducían, es decir, si los

pterosaurios ponían huevos o si las crías nacían vivas”, explica la

doctora Laura Codorniú, investigadora de Conicet y docente de la

Cátedra de Paleontología de la Universidad Nacional de San Luis.

|

En la era

mesozoica, entre 251 y 65 millones de años atrás, los

pterosaurios dominaban los cielos de la Tierra. Se trataba

de un grupo de animales voladores que desarrolló los tamaños

corporales más grandes en la historia de los vertebrados.

Eran reptiles voladores, y algunos de ellos, como el

Quetzalcoatlus,

medían alrededor de 8 metros de largo, de ala a ala

alcanzaban una longitud de 12 a 15 metros y se calcula que

llegaron a pesar entre 80 y 100 kilogramos. Según explica

Codorniú, en Sudamérica los descubrimientos de fósiles de

pterosaurios han sido escasos. La mayor cantidad de fósiles

se han hallado en Araripe, Brasil, y en la provincia de San

Luis, Argentina. |

“En la década del

70, se realizaron algunas campañas paleontológicas en los

afloramientos de la formación Lagarcito del Parque Nacional Sierra

de Las Quijadas, en el sitio conocido como ‘Loma del Pterodaustro’,

en la cuenca de San Luis. Durante la década de los 90, se realizaron

tres excavaciones y como resultado de las mismas, se reunieron 920

fósiles; los que están depositados en la Universidad de San Luis.

Cerca de 170 corresponden a plantas, peces, ostrácodos y trazas, y

los 750 especimenes restantes corresponden probablemente a

pterosaurios”, indica la experta cuya tesis doctoral se centró en el

análisis de 288 especímenes fósiles de pterosaurios bien

conservados.

Esta colección de

pterosaurios en el país sería la más completa y abundante, asegura

Codorniú. Y agrega: “Todos los reptiles de la “Loma del Pterodaustro”

han sido atribuidos a la especie

Pterodaustro guinazui.

Corresponden al cretácico inferior (entre 145 hasta 97 millones de

años). El elevado número de dientes mandibulares (cerca de 1000 en

total) combinado con el espesor milimétrico, su disposición paralela

y el estrecho contacto entre cada diente, formaban un “aparato

filtrador”, similar a la barbas de las ballenas. Este aparato le

permitía a este pterosaurio filtrar organismos muy pequeños en un

lago somero.

Desde el primer

fósil de pterosaurio descubierto hace más de 200 años, se

encontraron numerosos ejemplares, pero hasta el siglo XXI, nunca se

había hallado algún resto de huevo fosilizado o embriones, que

evidenciaran el modo de reproducción de estos reptiles. Sucedió que

en 2004, surgieron historias paralelas de paleontólogos de la

Argentina y de China que dieron a conocer al mundo los primeros

embriones de pterosaurio. En junio de ese año, la revista

Nature anunció que

investigadores chinos habían descubierto en su país embriones de

pterosaurios. Un mes antes, Codorniu había presentado en las

Jornadas Argentinas de Paleontologia de Vertebrados, el primer

hallazgo de embrión de pterosaurio en el mundo.

“A fines del 2003,

año en el que todavía no había bibliografía alguna que diera pistas

de un embrión de pterosaurio, revisando y registrando todos los

materiales fósiles para incluirlos en mi tesis de doctorado, fue

cuando encontré en una de las repisas un pequeño ejemplar,

conservado de forma oval, que me llamó mucho la atención”, cuenta la

paleontóloga. “Se trataba de un embrión fosilizado de pterosaurio

casi completo y con la mayoría de los huesos articulados. Dicho

esqueleto se encuentra contenido dentro de una pequeña superficie

oval de alrededor de 12 cm2 (2,5 cm x 4,5 cm aproximadamente). La

zona correspondiente al cráneo recibió daños por lo que los restos

craneales son escasos y algo desarticulados, sin embargo, parte del

premaxilar, maxilar y de la mandíbula presentan una mejor

conservación; e incluso en uno de estos huesos, se conservaron tres

extremos proximales de los típicos dientes filiformes (finos y

alargados) que caracterizan a esta especie. El esqueleto se dispone

de una forma similar a la posición fetal de las aves”, indica

Codorniú.

|

Un material

carbonático liso de origen biológico cubre algunas porciones

del espécimen, “lo que correspondería a la cáscara”, señala

la especialista. La morfología de la cáscara del huevo de

pterosaurios hasta ese momento era totalmente desconocida.

Los análisis fueron obtenidos mediante el empleo de

microscopia electrónica y los resultados fueron publicados

en la revista científica

Nature, en

diciembre del 2004. “Los tres embriones conocidos hasta

ahora en el mundo pertenecientes a distintas especies (uno

argentino y dos chinos), son la primera evidencia de que los

pterosaurios se reproducían poniendo huevos, es decir que

eran ovíparos”, subraya Codorniú. |

Comparando el

tamaño de fósiles de recién nacidos de

Pterodaustro guinazui

con el embrión, Codorniú y sus colegas dedujeron que el embrión

estaba probablemente disfrutando de sus últimos días en el huevo

antes de nacer y caminar en la tierra cretácica. Otro trabajo de

Codorniú y colegas, publicado en 2008, en la revista científica

Biology Letters, revela

que Pteurodaustro alcanzaban el 53 por ciento de su masa corporal a

los dos años de vida, momento en el que llegaban a su madurez

sexual, y que continuaban creciendo hasta los 3 o 4 años de edad.

En la actualidad,

Codorniú continúa analizando en forma minuciosa los 288 especímenes

fósiles de pterosaurios bien conservados –depositados en la

Universidad de San Luis- como si fueran un libro abierto. “Hay mucho

material y mucho más por descubrir”, concluye la investigadora.

Fuente:

Agencia CyTA-Instituto

Leloir y Grupo Paleo.

Recuperan restos fósiles de un Megatherium en

Córdoba.

Publicado

en

Paleo. Año

7.

Numero 36. Junio de 2009.

Un importante

hallazgo se produjo en el distrito San Fabián sobre el río Coronda,

en el paraje conocido como El Hongo, a la altura del km 399 de Ruta

Nacional 11, unos 20 km al sur de la ciudad cabecera del

departamento San Jerónimo. La erosión constante de ese curso

hidrográfico puso al descubierto el lugar en el que hace desde hace

tiempo se observan huesos de gran tamaño, lo que impulsó a

aficionados de la zona a realizar sus propias excavaciones “pero

esto supera todo lo visto hasta ahora”, comentaron asombrados Elsa y

Nidia, vecinos de la zona.

Arribaron al lugar

Germán Giordano, María Belén Molinengo y Fernán García del

departamento de Antropología y Paleontología del Museo de Ciencias

Naturales Angel Gallardo de Rosario, quienes comenzaron la tarea

bajo la conducción de Claudio Risso, licenciado en Antropología. Los

especialistas explicaron que “ahora lo que hacemos es actuar por

denuncia en la provincia sobre hallazgos de restos por parte de la

gente, de los lugareños. Gracias al apoyo de la Dirección de

Patrimonio de la Provincia a cargo de la Lic. Alicia Talsky, podemos

salir a explorar porque nos dieron mayor presupuesto para poder

encarar los trabajos. Hoy somos referentes en la provincia y en el

interior intervenimos con estos restos paleontológicos”, señalaron.

|

|

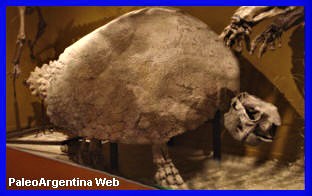

Respecto

del descubrimiento de San Fabián, Germán Giordano, precisó

que “se trata de partes de pelvis y la cadera de un

megaterio (Megatherium americanum), que era

similar a un oso gigante, mayor en tamaño y que perteneció a

la familia de los milodontes. Lo que se ve en superficie en

primera instancia, nunca se sabe para dónde va a continuar

-se está en plena excavación-, puede seguir para bajo o que

se encuentren partes de los fémures o algún otro pedazo, eso

se comprueba sobre la marcha”. Estos mamíferos se

extinguieron hace aproximadamente 10 mil años pero llegaron

a convivir con el hombre, incluso los investigadores

sostienen que fue en la misma época que los aborígenes

pampeanos hace 8 mil años. |

Giordano explicó

además que trabajan con paleontólogos de Entre Ríos y gente del

Conicet (Centro Regional de Investigaciones Científicas y Técnicas)

que “nos brindan su colaboración para el fechaje de estos animales.

Por lo que estamos observando, si bien es muy reciente, por lo que

es el perfil de barranca y la sedimentología, estamos hablando de un

caso entre 40 y 50 mil años de antigüedad, hay que confirmarlo,

obviamente, para eso se llevan muestra de tierra, sedimentos y otros

elementos para comprobarlo”.

Hallan restos fósiles de Grandes Mamíferos en el

lecho del Salado.

Publicado

en

Paleo. Año

7.

Numero 36. Junio de 2009.

Un hecho curioso

provocado por la sequía sucedió en Roque Pérez. Y es que la

pronunciada bajante del río Salado en esas localidades no sólo

provocó un tendal de peces muertos, sino que además dejó al

descubierto sobre el lecho reseco restos fósiles del período

Pleistoceno superior. Se trata de nueve gliptodontes y un

Glossotherium, el esqueleto casi completo de un

Megatherium y la cabeza de un Stegomastodon.

El hallazgo fue confirmado por un grupo de paleontólogos de La Plata

que recorren la zona en estos días y que habían sido avisados por

los vecinos.

Laura Lisboa,

integrante del Centro de Registro de Arqueología y Paleontología de

la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, explicó que los

animales hallados son "los borradores" de hace diez o veinte mil

años de algunas especies actuales.

|

El

Stegomastodon era una especie de elefante; el

Glyptodon, algo así como un gran armadillo, y el

Megatherium y el Glossotherium

podrían asimilarse a grandes perezosos. El lugar donde

aparecieron las osamentas prehistóricas es una franja de

unos tres kilómetros ubicada a unos seis de la ruta

provincial 205. Fernando Larriestra, licenciado en Biología

de la Universidad Nacional de La Plata, tiene la esperanza

de que entre los sedimentos removidos también haya semillas

que puedan brindar información sobre la composición del

paisaje local hace diez mil o más años. |

En Roque Pérez y

Lobos, partidos del interior bonaerense donde los sucesivos paros

del campo se manifestaron con fuerza, suena descabellado que alguien

agradezca la prolongada sequía y espere que la lluvia se demore por

algún tiempo más. Pero eso es exactamente lo que quiere este grupo

de jóvenes especialistas embarrados hasta las rodillas que caminan

sobre el lecho reseco del río Salado. Están aquí porque los vecinos

del lugar notaron algo llamativo: al retirarse, el agua no sólo

había dejado un tendal de peces muertos; el cauce también estaba

sembrado de gliptodontes.

Todas estas

especies eran herbívoras y presas del legendario tigre dientes de

sable, otro prehistórico habitante del territorio bonaerense.

"Seguro que acá abajo hay dos o tres, pero no hemos encontrado

ninguno", dice Fernando Larriestra, licenciado en biología por la

Universidad Nacional de La Plata e integrante de la expedición

paleontológica, mientras camina por lo que habitualmente sería un

río caudaloso. Es el lecho del Salado, que divide los distritos de

Lobos y Roque Pérez

|

Larriestra no oculta su entusiasmo por los hallazgos que las

condiciones climáticas adversas hicieron posibles. Una de

las primeras piezas rescatadas fue la cabeza del megaterio,

que hubo que levantar junto con el bloque de lodo que la

aprisionaba, el procedimiento habitual para evitar su

ruptura. El conjunto pesaba un cuarto de tonelada y seis

hombres debieron esforzarse para trasladarlo. Para la cabeza

del Stegomastodon, en cambio, hará falta la

intervención de maquinaria: se estima que pesa entre 500

kilos y una tonelada. |

El tigre dientes

de sable no era la única bestia carnívora que perseguía y cazaba a

esas enormes criaturas. También andaba por allí otro predador, el

hombre. "Estos animales eran cazados y consumidos", apunta Lisboa.

El rescate de

los fósiles se realiza en virtud de convenios entre el Instituto

Cultural, la Universidad platense y los municipios de Roque Pérez y

Lobos, divididos por el río ahora seco donde se encontraron los

restos, pertenecientes al período Pleistoceno superior. Aunque los

vecinos empezaron a denunciar el hallazgo de piezas hace un mes y

medio, tomó mucho tiempo que los organismos se pusieran de acuerdo

para implementar la campaña, explica Luciano Rey, quien se encargó

de reclutar al resto de los miembros del equipo. Mientras la

burocracia seguía su curso, la lluvia seguía demorándose, algo

indeseable para los dueños de los campos de la zona, pero afortunado

para los paleontólogos.

|

Tanto

los municipios involucrados como el Museo de Ciencias

Naturales de La Plata pondrán en exhibición algunas de las

piezas rescatadas. En el caso de Roque Pérez, el hallazgo

permitirá montar un museo paleontológico que aún no existe.

Funcionará en uno de los galpones que la Municipalidad posee

en los terrenos de la estación ferroviaria, junto a una sala

de conferencias, adelanta el director de Cultura comunal,

Gustavo Lara. Larriestra respira pesadamente mientras

desanda el camino que recorrió para guiarnos entre los

distintos fósiles que se están extrayendo. "No esperábamos

tanta colaboración de la gente", dice. "Nos ayudaron a sacar

la cabeza del megaterio, se quedaron con nosotros mientras

trabajábamos y aunque no pudieran ayudarnos nos traían

empanadas. |

Las esperanzas

de Larriestra, cuya especialidad es la botánica a pesar de tener

experiencia en excavaciones paleozoológicas, es que entre los

sedimentos removidos también haya semillas que puedan brindar

información sobre la composición del paisaje local hace diez mil o

más años. El especialista supone que se trataba de un cenagal donde

los animales quedaban atrapados y morían; un indicio de eso es la

posición en que quedaron los restos del megaterio. Si la hipótesis

es cierta, el lugar habría sido una especie de cementerio, una

trampa mortal para los animales.

Restos de un embrión de Gliptodonte en San Pedro.

Publicado

en

Paleo. Año

7.

Numero 36. Junio de 2009.

En

San Pedro, a 170 kilómetros de la Capital Federal, un grupo de

paleontólogos aficionados fundó hace 10 años un museo, el Fray

Manuel de Torres, para exhibir los hallazgos que lograron rescatar

en las canteras de la zona. Esta vez, sorprendieron a la comunidad

paleontológica con el fósil de un Feto de gliptodonte, un armadillo

gigante que solía pisar fuerte en América del Sur. La pieza, un

pequeño fémur de tres centímetros, tiene unos

500.000 años. Huesos fosilizados de un megamamífero aparecen cada

tanto, pero es la primera vez que se logra desenterrar un embrión

fosilizado de esta especie.

Fue encontrado en

la reserva paleontológica Campo Spósito, un yacimiento ubicado a 10

kilómetros de la ciudad. El modo en que lograron rescatarlo tiene

dosis de perseverancia y también de casualidad. Días atrás, las

lluvias intensas erosionaron tanto el suelo de la cantera que

dejaron al descubierto numerosas piezas fosilizadas. Una de ellas

fue un diminuto fémur. Nadie imaginó que podía pertenecer a un

animal que, en su estado adulto, llegó a medir lo mismo que un auto

mediano.

|

|

Para saber

sobre sus orígenes, consultaron a Eduardo Tonni, jefe de la

División Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata.

El logró dar con la definición exacta: "Es el fémur de un

ejemplar en desarrollo ontogenético muy temprano

(embrionario), probablemente correspondiente a un grupo de

gliptodontes". El experto contó que "lo poco que se sabe de

los megamamíferos extintos (entre ellos se encuentra el

gilptodonte) proviene de parientes actuales. Llama la

atención, en este caso, que siendo tan pequeño ya esté

desarrollado el hueso. Dada la importancia del material, se

requerirán estudios más detallados que aporten precisiones".

|

Para el grupo

paleontológico que lo encontró, la importancia excede lo científico.

Es otro logro que premia su dedicación. José Luis Aguilar, jefe de

equipo del Museo Paleontológico de San Pedro, coincidió en la

importancia de esta pieza por ser la más pequeña recuperada hasta

hoy de estos animales. Y agregó: "Permitirá saber si los huesos

presentaban variaciones de proporciones entre crías y adultos y

determinar el grado de solidez que poseía el esqueleto estando

todavía en estadio embrionario".

Descubren más de 200 Pisadas de Dinosaurios en

Malargüe.

Publicado

en

Paleo. Año

7.

Numero 36. Junio de 2009.

Un grupo de

paleontólogos de la UNCuyo estudia más de 200 pisadas de dinosaurios

preservadas en una formación rocosa en Malargüe, Mendoza. Datan de

70 millones de años atrás y revelan que en esos días el mar bañaba

este desierto. Una huella estampada en una roca. Este elemento, que

a la vista de cualquier persona parece un agujero más en el piso, es

la llave para abrir las puertas del pasado de los dinosaurios en

esta región de Sudamérica, según los paleontólogos. Y no es sólo

una, sino más de 200 las huellas que se han descubierto hasta ahora

en un yacimiento de Malargüe, Mendoza, donde trabaja desde hace tres

años un grupo científico del IANIGLA-CONICET y de la UNCuyo.

El hallazgo se

produjo a principios de 2006 y se ha constituido en uno de los más

importantes de la paleontología argentina. Aunque ya han realizado

12 campañas para estudiar el yacimiento, los investigadores dicen

que no quieren que se dé a conocer su exacta ubicación hasta que el

sitio tenga una declaración de protección de la Legislatura de

Mendoza. La iniciativa ya tiene media sanción y propone crear el

Parque Cretácico Huellas de Dinosaurios, que transformará el lugar

en un verdadero museo a cielo abierto donde se podrán ver las

huellas, fósiles de invertebrados (caracoles, ostras) y distintas

formaciones geológicas (Anacleto, Loncoche, Roca) que representan

etapas de una historia natural, con faunas y ambientes distintos,

según explica Bernardo González Riga, quien lidera las

investigaciones junto a otro paleontólogo, Jorge Calvo.

|

|

“En el

yacimiento se han localizado más de 200 huellas asociadas

con huesos fósiles de dinosaurios y tortugas. Las huellas

más abundantes son las de saurópodos titanosaurios, típicos

dinosaurios herbívoros de cuello largo”, explica González

Riga, quien tiene evidencias de que los dueños de las

pisadas fueron animales de dimensiones importantes. “Las

huellas traseras tienen entre 40 y 60 cm de largo. En

contraste, las huellas delanteras son más pequeñas. No hay

evidencias de falanges manuales ya que estos animales no

poseían dedos en sus extremidades delanteras. |

De acuerdo con

estas evidencias y el registro fósil de la región, se estima que

fueron producidas por titanosaurios que habrían tenido unos 14

metros de largo”. Las huellas están preservadas en rocas de la

Formación Loncoche, cuando la zona era una laguna conectada con

deltas y estuarios que terminaban en el océano Atlántico que cubría

la Patagonia y llegaba al sur de Mendoza. Cuándo: entre 65 y 71

millones de años atrás. Hasta hoy las investigaciones han revelado

algunos datos. “El yacimiento brinda relevante información

paleobiológica sobre las faunas de dinosaurios, antes de la gran

extinción de fines del Cretácico”, dice González Riga.

|

“Nos

permite conocer qué tipos de titanosaurios habitaban esta

región de América del Sur, su locomoción, velocidad de

marcha, desplazamiento en manada (con probable hábito

gregario) y adaptación para caminar en ambientes

marino-marginales (deltas, estuarios). También estamos

conociendo algunos aspectos sobre los dinosaurios terópodos

(carnívoros) que habitaron esos ambientes, mediante el

análisis de sus huellas”. Pero además, están estudiando

huesos fósiles de otros vertebrados, como tortugas y

plesiosaurios, “que nos ofrecen la posibilidad de

reconstruir los ambientes y las faunas del pasado”, agrega

el paleontólogo, cuando Malargüe no era el desierto que es

hoy sino ambientes lacustres y marino marginales habitada

por dinosaurios y otros animales ya extintos. |

Para los

científicos, esta maravilla prehistórica habla por sí sola, pero

debe ser protegida y acondicionada mediante cierres, guardaparques y

accesos especiales antes de dar a conocer su ubicación geográfica.

Según ellos, a partir de esta protección patrimonial, se

transformará en un parque natural de interés cultural.

Dan a conocer el hallazgo de fósiles de Hippidion en

Bahía Blanca.

Publicado

en

Paleo. Año

7.

Numero 36. Junio de 2009.

Un fragmento de

cráneo fosilizado de un caballo de unos 8.500 años de antigüedad fue

hallado entre sedimentos costeros en el balneario bonaerense de

Monte Hermoso. El titular del Museo, Vicente Di Martino,

informó que "la pieza pertenece a una especie denominada Hippidion,

conocida como mamíferos invasores que ingresaron a América del Sur

sobre el final del terciario, como consecuencia del levantamiento

del Istmo de Panamá, que une ambas Américas".

|

El experto

explicó que esta especie "se caracterizaba por poseer un

cuerpo más pequeño y robusto que el caballo moderno". El

investigador comentó que "el Hippidion habría vivido hasta

tiempos relativamente recientes, unos 8.500 años atrás,

conviviendo con los primeros pobladores sudamericanos". En

este sentido, dijo que "se cree que este caballo primitivo

no fue domesticado por los aborígenes ya que restos de los

mismos se hallaron, en un gran número, en sitios

arqueológicos y se corroboró su utilización como fuente de

alimento". |

El balneario

bonaerense de Monte Hermoso cuenta ya con diversos hallazgos

arqueológicos y paleontológicos desde el descubrimiento de los

sitios "Monte Hermoso I", "La Olla I" y "La Olla II" que datan de

una antigüedad de 7 mil años.

Vecinos y turistas hallan restos fósiles y dan aviso

al Museo.

Publicado

en

Paleo. Año

7.

Numero 36. Junio de 2009.

Se trata de restos

fósiles de perezosos gigantes que vivieron durante el Pleistoceno

Pampeano, que fueran hallados casualmente por vecinos y turistas, y

denunciados a las autoridades del museo local como lo establece la

ley.

|

La

pintoresca ciudad turística de Miramar, ubicado en la

Provincia de Buenos Aires, no deja de sorprender por sus

reiteradas contribuciones en el ámbito educativo, científico

y patrimonial.

Recientemente se han realizado varios hallazgos de

importancia por parte de residentes y turistas, a los que

les ha interesado el tema y se preocuparon por avisar al

Museo Municipal Punta Hermengo de la ciudad, quien realizo

las tareas de excavación para recuperar el material. |

“Es

un gesto de destacar, que la comunidad participe en la preservación

del patrimonio”, sostuvo el Museólogo Daniel Boh, director de la

institución.

Entre el material denunciado, se recupero un cráneo del perezoso

gigante Scelidotherium leptocephalum, hallado por la

familia Cabral en inmediaciones del muelle de pescadores. El mismo

se hallaba en un estrato del Período Pleistoceno de aproximadamente

500.000 años. “Estos animales eran bastante abundantes ya que sus

restos aparecen con frecuencia, pero un cráneo siempre es una pieza

importante para ser estudiada. Llegaban a tener unos tres metros de

largo y algo más de una tonelada de peso y se cree que los mismos

realizaban grandes cuevas, cuyas pruebas a veces aparecen en los

acantilados costeros y pueden ser fáciles de identificar para el ojo

entrenado” argumento Daniel Boh.

|

|

Posteriormente se dio aviso de una enorme tibia, que resulto

ser de Lestodon arnatus, hallada por el señor

Daniel Porras entre el muelle de pescadores y la entrada al

Vivero. El Lestodon era un perezoso de tamaño

gigantesco, puesto que su largo era de 5 metros y cuatro

toneladas de peso aproximadamente. “Se cree que prefería los

sitios con lagunas ya que sus restos son hallados casi

siempre en donde hay pruebas de la existencia de agua por

mucho tiempo. En la zona mencionada hay estratos que

corresponden a un antiguo curso de agua, cuya antigüedad

sería de unos 200.000 años”, detallo Mariana Boh, de la

asociación de amigos del museo local. |

Por

su lado, Mariano Magnussen Saffer, miembro de la asociación de

amigos del museo, detallo: “ El material se

encuentra en

procesamientito de laboratorio, a la espera de su preparación para

ser incluido a la colección institucional, a fin de enviar los datos

al Registro Oficial de la Autoridad de Aplicación Nacional (AAN) de

la ley 25.743 en materia paleontológica, que incentiva a cualquier

ciudadano a denunciar este tipo de hallazgos a las entidades

publicas, en defensa del patrimonio de todos los argentinos”.

Fuente. Museo Municipal Punta Hermengo de Miramar.

www.museodemiramar.com.ar

Bacterias escultoras de fósiles.

Publicado

en

Paleo. Año

7.

Numero 36. Junio de 2009.

El hallazgo de

embriones fosilizados revela información valiosa sobre la historia

evolutiva de la vida en el planeta. Sin embargo, aun no se conocen

los detalles de los procesos que dieron lugar a ese tipo de fósiles.

Estudios previos basados en imágenes de alta resolución de embriones

fosilizados de metazoos (animales multicelulares marinos) del

período cámbrico -entre 542 y 488 millones de años atrás-,

descubiertos en China, indicaron la presencia de bacterias que

pudieron haber contribuido a su preservación.

Ahora, un equipo

internacional de científicos, encabezados por Rudolf y Elizabeth

Raff, de la Universidad de Indiana, en Bloomington, Estados Unidos,

confirmaron esa hipótesis al reproducir en el laboratorio el modo en

que esos microorganismos crean una réplica de un embrión de erizo de

mar, a medida que lo va consumiendo, como si se tratara del molde de

una escultura. Los resultados fueron publicados en la revista

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) el 9 de

diciembre pasado.

Los

investigadores emplearon embriones dos especies de erizo de mar, el

Hekiocidaris erythrogramma y el Heliocidaris

tuberculata, y los sometieron a condiciones parecidas que

pudieron haber desencadenado hace millones de años la fosilización

de las especies marinas halladas en China. “Los embriones de esa

especie de erizo de mar de Australia, empleados en el experimento,

presentan algunas características morfológicas similares a las que

poseían los embriones fosilizados durante la edad Cámbrica”, subraya

Diego Pol, investigador de Conicet en el Museo Paleontológico Egidio

Feruglio (MEF), en Chubut.

Los erizos de

mar presentan una reproducción sexual. “Hay individuos masculinos y

femeninos. Los mismos expulsan los gametos al exterior, produciendo

la fecundación en el agua de mar. De la fecundación se origina una

gástrula, o conjunto de células que se van dividiendo, a partir de

la cual surge una larva de vida libre, nadadora, la cual sufre una

metamorfosis que da lugar al erizo adulto”, explica la doctora en

ciencias geológicas Adriana Cecilia Mancuso, investigadora de

Conicet en el Centro Científico Tecnológico -Conicet, Mendoza.

El proceso de

fosilización recreado por los investigadores involucró tres

procesos. “Luego de la muerte del embrión del erizo de mar, los

autores del estudio detuvieron en forma artificial la autólisis, es

decir, la autodestrucción natural producida por las enzimas

contenidas en las células. Dicha destrucción ocurre en condiciones

aeróbicas que consisten en la presencia de concentraciones normales

de oxígeno, en este caso disuelto en el agua de mar”, señala Mancuso.

Y continúa: “En la naturaleza es probable que la acción de las

bacterias sean las que hayan detenido la autodestrucción de los

embriones cuando morían por alguna causa hace millones de años

atrás.”

El paso

siguiente fue exponer esos embriones a la acción de

Pseudoalteromonas, un tipo de bacterias. “Las bacterias

cubrieron y consumieron las estructuras celulares de esos embriones

de erizo. Lo sorprendente fue que a medida que el conjunto de

bacterias, que formaban biofilms bacterianos -capas de bacterias

unidas por una matriz de azúcares-, invadían a los embriones, dada

su unión formaban un molde, en forma precisa, de cada una de sus

estructuras. En definitiva, mediante el empleo de microscopia

tomográfica, Rudolf y Elizabeth Raff observaron en forma minuciosa

que las bacterias producían una réplica del embrión”, indica Pol.

De acuerdo con

los investigadores de la Universidad de Indiana, es probable que en

la última etapa del proceso de fosilización registrado hace millones

de años en los fósiles encontrados en China, las bacterias hayan

liberado finos cristales compuestos de fosfato de calcio que

mineralizaron la zona superficial de los embriones suministrándoles

de esta forma una cubierta sólida. En los experimentos, Rudolf y

Elizabeth Raff observaron que las bacterias depositaban carbonato de

calcio en vez de fosfato de calcio. Por este motivo, los científicos

pretenden en el futuro someter los embriones de erizo de mar a

condiciones ambientales diferentes para replicar este paso.

Sin embargo,

pese a que los experimentos no reprodujeron completamente el proceso

de fosilización registrado “en el cambriano inferior, probablemente

fueron similares en algunos aspectos”, destaca Mancuso. Este proceso

de fosilización de embriones en el que participan bacterias no es el

único. En otros casos son otros los factores decisivos que envuelven

al organismo y que impiden su putrefacción como el ámbar, el hielo,

el suelo congelado (permafrost), los hidrocarburos (brea), y guano,

entre otros. “Son extremadamente interesantes los avances que se

han registrado en los últimos años dentro del campo del desarrollo

embrionario desde un punto de vista evolutivo. Sirven para

comprender la maravillosa diversidad biológica que existe hoy en día

y que existió a lo largo de la historia de la vida”, concluye Pol.

|