Arctotherium angustidens. Científicos

del Museo de La Plata revelan datos de osos prehistóricos.

Publicado

en

Paleo. Año

7.

Numero 37. Agosto de 2009.

Un trabajo

de investigadores argentinos, recién publicado en Alcheringa -

revista de la Asociación Australiana de Paleontología- revela

características de la vida de una especie de oso, pariente del

llamado oso de anteojos, que habitó la Argentina y América del

Sur, extinguiéndose hace alrededor de 11.000 años. El estudio

fue se basó en el análisis de tres osos fósiles encontrados en

el 2001

Mientras

unos trabajadores realizaban la explotación de una cantera en

Vivoratá, localidad cercana a Mar del Plata, y extraían “tosca”,

destinada a la construcción de la autovía 2, con una pala

mecánica se percataron que habían extraído tres cráneos, varios

huesos largos y cientos de fragmentos de huesos rotos. Cuando

sucedió esto avisaron al Museo Municipal de Ciencias Naturales

Lorenzo Scaglia de Mar del Plata.

|

“Lamentablemente la pala mecánica destruyó en gran

medida los esqueletos pero de otra manera nunca se

hubiesen hallado los osos pues se encontraban sepultados

varios metros bajo la superficie. Esos restos

correspondían a de tres osos fósiles –una hembra adulta

y sus dos crías– que murieron hace cerca de un millón de

años dentro de una cueva, señala el doctor Leopoldo H.

Soibelzon, especialista del Departamento Científico

Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata e

investigador del Conicet.

El hallazgo

ocurrido en 2001 tuvo repercusión en la prensa, sobre

todo porque se trató del primer descubrimiento en

América del Sur de tres osos fósiles juntos y con su

esqueleto articulado. Sin embargo, para saber más sobre

las características de esos mamíferos y su vida, era

necesario que un equipo de investigadores reconstruyera

su historia a partir de la evidencia material y estudios

geológicos de la zona. |

Ahora el último

número de Alcheringa, revista de la Asociación Australiana de

Paleontología, arroja los primeros resultados de este trabajo

realizado por Soibelzon y sus colegas Lucas H. Pomi, Eduardo P.

Tonni y Sergio Rodríguez del Museo de La Plata y Alejandro

Dondas, del Museo Municipal de Mar del Plata.

Soibelzon, que es

especialista en carnívoros fósiles, determinó que los restos

fósiles de los osos hallados corresponden a la especie

Arctotherium angustidens, perteneciente al mismo grupo,

el de los tremarctinos, que el oso de anteojos, el único úrsido

viviente de América del Sur.

De acuerdo con el

paleontólogo, se trataba de osos de gran tamaño. El peso de los

machos de esa especie se estima en los 1.000 kilogramos,

comparable al de los osos polares más grandes, mientras que el

de las hembras estaría comprendido entre los 600 y 700

kilogramos.

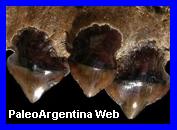

Los restos

descubiertos son un cráneo completo de una hembra adulta, además

de un cráneo –también completo–, otro fragmentario, una

mandíbula completa y partes de las otras y gran cantidad del

esqueleto de dos machos jóvenes de entre 1,5 y 2 años. Soibelzon

explica que la determinación del sexo se realizó, al igual que

en todos los osos, por el ancho de los caninos mientras que la

edad de cada espécimen se estableció por el grado de fusión de

los huesos del cráneo y esqueleto, además del desgaste de los

dientes.

“El hecho de

encontrarse juntos y con el esqueleto articulado –dice el

paleontólogo–, sumado a la presencia de gran número de cuevas en

las inmediaciones y a la naturaleza friable del sedimento que

los contenía –fácilmente desmenuzable–, permite suponer que los

tres individuos se encontraban dentro de una cueva al momento de

la muerte”, señala el experto.

|

“Esta es la primera vez que se registran en América tres

osos juntos y con su esqueleto postcraneal articulado”,

explica Soibelzon. Y agrega: “También es la primera vez

que se los `encuentra´ dentro de una cueva”, agrega.

Pero estas cuevas no son del mismo origen que las

utilizadas actualmente por osos en América del Norte o

Europa, las de la Región Pampeana son madrigueras

excavadas por enormes perezosos como

Scelidotherium como han sugerido Sergio Vizcaíno

y Susana Bargo, paleontólogos del Museo de La Plata. |

El especialista

comenta que el registro de estos tres individuos, pertenecientes

a un mismo grupo familiar y de diferentes edades, permitió

revelar cuestiones tales como las relacionadas a la variabilidad

de la morfología y dimensiones del cráneo, mandíbula y dientes

en el Arctotherium angustidens. Este

descubrimiento también aportó información sobre la forma en que

fueron variando las proporciones del cráneo con respecto a las

del cuerpo durante las distintas etapas del crecimiento de esta

especie de osos fósiles.

“Todos los osos

presentan un gran dimorfismo sexual en tamaño, los machos suelen

ser hasta un 20 por ciento más grandes que las hembras, y además

presentan algunas diferencias anatómicas en el cráneo con

respecto a las hembras. Por lo tanto el conocimiento de las

variaciones anatómicas y de tamaño durante el desarrollo de cada

sexo es una herramienta importantísima a la hora de determinar

las especies”, asegura el investigador de Conicet.

Uno de las primeros

problemas a los que se enfrentó Soibelzon hace 12 años cuando

comenzó a estudiar los osos fósiles de América del Sur para su

tesis doctoral fue determinar cuáles y cuántas de las 17

especies descriptas desde el año 1855 eran válidas- Luego de 4

años de trabajo demostró que muchas de ellas correspondían a

machos y hembras de la misma especie o a individuos

excepcionalmente grandes. “Hoy día se reconocen solo 5 especies

de esas 17”, destaca.

|

Finalmente

los paleontólogos se preguntaron sobre los efectos y

reacciones que pueden haber desencadenado en los mega

mamíferos autóctonos (glyptodontes, perezosos gigantes,

macrauquenias, toxodontes, entre otros) el arribo de

estos enormes osos, y la invasión de sus madrigueras;

además de la posible relación con la desaparición de las

formas de mayor tamaño registrada al final de esa edad. |

Arctotherium

angustidens es el oso más

antiguo de América del Sur. Antes de que estos osos arribaran

(desde América del Norte) junto a los tigres diente de sable

(300 kg) aquí los mamíferos carnívoros más grandes no superaban

los 30 kg y por lo tanto los herbívoros autóctonos debieron

adaptarse a la presencia de estos grandes predadores mediante el

desarrollo de nuevas estrategias para evitar ser cazados, señala

el experto.

“El

registro fósil nos indica que al fin del Ensenadense, estos osos

gigantes desaparecen y también las formas de mayor tamaño dentro

de los herbívoros. Tenemos en marcha un proyecto de

investigación focalizado en el estudio de los ecosistemas de ese

momento del tiempo a fin de aproximarnos a esta problemática con

mayor cantidad de datos y precisión”, comenta Soibelzon

En breve saldrá

publicado un artículo donde Soibelzon y sus colegas dan a

conocer los resultados de un estudio -mediante fotografías y

programas de computación- la forma y medidas del cráneo y

mandíbula además de las características de la dentadura de las

especies que habitaron América del Sur. “Nuestros resultados

sugieren que esta fue la especie más carnívora de las 5 y, que

seguramente fue el mamífero terrestre predador de mayor tamaño

que jamás haya vivido en América del Sur. Es interesante

comentar que las especies que registramos más tarde (hace unos

400 mil años) fueron muy omnívoras y la que vivió durante la

‘era de hielo’ fue la más herbívora de todas”, concluye

Soibelzon.

Agencia

CyTA-Instituto Leloir

El Futuro Museo Paleontológico Titanes de

Ischigualasto.

Publicado

en

Paleo. Año

7.

Numero 37. Agosto de 2009.

El Complejo Ferrourbanístico Eva Perón

será tierra de dinosaurios. Allí se creará el Museo

Paleontológico Titanes de Ischigualasto, donde se exhibirá de

forma permanente la réplica de los dinosaurios de la muestra que

actualmente se expone en el Auditorio Juan Victoria. Agregarán

otros y habrá diversas actividades para los turistas, como salas

de proyección de videos referidos a la actividad paleontológica,

juegos para niños en los que desarrollará actividades de

paleontólogos y hasta una confitería. Para crearlo, se hará una

remodelación general y la creación de nuevas figuras. El

secretario de Turismo, Dante Elizondo, calcula que se inaugurará

para mediados del año que viene. El museo ocupará todo el

edificio, se extenderá hacia afuera y tendrá 2.440m2.

Un hall ocupará ocupará el centro del que

será un lujoso edificio y para ambas alas, norte y sur, habrá en

total 10 salas donde se aprenderá sobre el San Juan de hace 220

millones de años en el período Triásico. Además de las réplicas

que hoy se puede ver en el Auditorio Juan Victoria se agregará 5

animales inéditos con sus corporizaciones y esqueletos. Por otra

parte, el

Lessensaurus,

el esqueleto más grande que está en el auditorio, de 23 metros

de largo, estará corporizado. Y a esto se suma una figura de

piezas óseas fosilizadas reales, que será expuesta parada como

lo hacía hace 220 millones de años.

| |

|

|

Los niños tendrán su lugar para aprender porque el lugar

contará con una sala de juegos. Gracias a uno de ellos,

los chicos podrán instruirse sobre la masticación de los

dinosaurios introduciendo la mano en la boca de uno de

ellos. También en un cajón de arena podrán encontrar

representaciones de huesos con las que podrán armar la

figura de uno de estos gigantes. También planean

construir figuras articuladas que muevan parte de su

cuerpo.

El edificio contará con un sistema de calefacción y aire

acondicionado para el mejor disfrute de los visitantes y

para mantener en las mejores condiciones las figuras de

dinosaurios. Junto a esto se destacará un sistema de

iluminación de última generación para que se aprecie con

la mayor calidad las figuras. Y se construirá nuevos

baños y un ascensor. También edificarán un entrepiso de

100m2 para proyectar más películas educativas. |

"Dentro de los próximos meses, el área de

Obras Públicas llamará a licitación para realizar la

remodelación del edificio", comentó Elizondo, y agregó que "a

mediados del año que viene será inaugurada".

La

remodelación del edificio tendrá un valor de alrededor de 4

millones de pesos, según Dante Elizondo. Y "construir las

réplicas y las escenografías costará 1.680.000 pesos", comentó

Oscar Alcober, director del Museo de Ciencias Naturales, que

diseñará y realizará las figuras.

"El

recorrido de la muestra será uno solo. Los visitantes no pasarán

dos veces por el mismo lugar. Entrarán por un ala del edificio y

saldrán por la otra", afirmó el arquitecto Osvaldo Albarracín,

quien junto a su esposa Mirta Romero realizó los planos del

proyecto. A la muestra se podrá entrar sólo por el centro del

ala norte, por el hall.

Primero

los visitantes verán una película de 6 minutos para informarse

de los tipos de dinosaurios que verán en la muestra y cómo se

comportaban. Luego verán las réplicas de ese ala, volverán en

forma de U hacia el centro del edificio y subirán a un entrepiso

donde hay una sala de proyección de películas donde aprenderán

más sobre las bestias. Luego bajarán al ala sur donde

continuarán observando réplicas y volverán nuevamente hacia el

centro de la edificación. Allí terminará el recorrido y los

esperará una sala de venta de merchandising, donde podrán

adquirir remeras, gorras y hasta muñecos de la muestra.

Megapiranha paranesis. Una piraña gigante del

Mioceno de la Mesopotamia Argentina.

Publicado

en

Paleo. Año

7.

Numero 37. Agosto de 2009.

En el Museo de La Plata revelan un enigma

paleontológico. El ejemplar medía más de un metro. Que hace unos

10 millones de años los ríos de la Mesopotamia estaban habitados

por una megapiraña -un pez carnívoro de más de un metro de

largo- era algo que se suponía desde hace tiempo. Sin embargo

hasta el momento no había pruebas de su existencia. Fue un

investigador platense quien las halló; no en un trabajo de

campo, sino revisando antiguas cajas con fósiles indiferenciados

en los depósitos del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. La

reciente publicación de su hallazgo despertó gran interés, tanto

en el ámbito de la paleontología como en el de la divulgación

científica.

|

Días atrás, revistas como la National

Geographic se hicieron eco del descubrimiento del doctor

Alberto Cione, paleontólogo del Museo de La Plata e

investigador del Conicet. Es que su hallazgo vino a

resolver además un misterio paleontológico: el del salto

evolutivo que separa a las pirañas actuales con el pacú,

un pariente herbívoro mucho más primitivo. Aunque se

conoce ahora, la historia del descubrimiento se remonta

a fines de los '80, cuando Cione -a cargo de la

colección de peces de la división de Paleontología de

Vertebrados- revisaba antiguas cajas con material fósil

sin identificar. |

Esas piezas habían sido desenterradas de las

barrancas del Río Paraná, cerca de la localidad de Villa Urquiza,

hacia el 1900, y desde entonces permanecían guardadas.

|

"Encontré un premaxilar que me llamó la

atención. Era similar al de un pacú, pero con los

dientes más grandes y afilados, como los de una piraña",

cuenta el doctor Cione, quien por entonces no pudo

establecer a qué especie correspondía ni tampoco su

verdadero valor. Fue algunos años más tarde, al leer el

estudio de un ictiólogo norteamericano, que Cione

comprendió la importancia del hallazgo. Las

características del fósil "se correspondían exactamente"

con las que su colega proponía en 1950 en una

reconstrucción teórica de una especie entre el pacú y la

piraña. " |

Encontré esa especulación teórica materializada

en una pieza, que ahora es la base para establecer la existencia

de una nueva especie, la Megapiranha paranesis",

explica el paleontólogo, coautor de un notable artículo sobre el

tema publicado días atrás en el Journal of Vertebrate

Paleontology.

|

Ancestro directo de las actuales pirañas,

aunque de un tamaño cinco veces mayor, las megapirañas

habrían habitado los ríos, y quizás también las lagunas,

de la mesopotamia hace entre 8 y 15 millones de años.

Nadie está seguro, sin embargo, de qué se alimentaban

exactamente. "Es posible que su dieta fuera diversa,

como la de las pirañas actuales, que si bien son

eminentemente carnívoras, también comen plantas y

frutos", señala Cione. |

Lo que sí se

sabe es que coexistían con enormes bagres, delfines de agua

dulce, tortugas y cocodrilos de muy diversos tipos, incluso uno

labial de rostro alargado; toda una fauna que se extendía por

una amplia región geográfica hasta el Amazonas. Pese a que las

únicas pruebas de su existencia se hallaron en nuestro

territorio, "es muy probable que las megapirañas hayan llegado a

habitar también gran parte de los ríos de Sudamérica", comenta

Cione.

"Por entonces las temperaturas globales eran mucho mas altas que

ahora, y las cuencas del Paraná y el Amazonas no estaban, como

hoy, aisladas una de otra", explica. A ese primer hallazgo que

permitió establecer la existencia de una nueva especie se le

sumaron en los últimos años otros que reafirman la teoría. Se

trata, sin embargo, de piezas fósiles de menor valor, en gran

parte dientes sueltos descubiertos en la misma región, la de

Villa Urquiza, Entre Ríos. Fuente Clarin.

|

Recuperan un huevo sin eclosionar del |

|

genero Rhea en la localidad Navarro. |

Publicado

en

Paleo. Año

7.

Numero 37. Agosto de 2009.

Recientemente se hallo un huevo sin eclosionar

correspondiente al genero Rhea en el cause del Rió

Salado, comunico a Grupo Paleo el Señor Felix Maguire del Museo Municipal de

Paleontología y Ciencias Naturales de la localidad bonaerense de

Navarro, cuyos afloramientos geológicos corresponden al Periodo

Pleistoceno, lo cual se pudo establecer fácilmente, debido que,

en el mismo nivel donde apareció el huevo de esta gran ave, se

hallaron restos óseos fosilizados de Megatherium,

un enorme perezoso de cuatro metros de altura.

|

Desde

el Pleistoceno medio (1,5 millones de años) se vienen

registrando restos fósiles de esta enorme ave corredora.

Los primeros registros de ñandúes fósiles fueron dados a

conocer en 1882 por Florentino Ameghino como Rhea

fossilis y posteriormente por Moreno y Mercerat

en 1891 como Rhea subpampeana extraídos de

de Laguna Vitel y asignados erróneamente al Plioceno.

Los Rheidae constituyen una familia endémica.

|

En Miramar, el

Museólogo Daniel Boh recupero en 1992, un tocón con decenas de

fragmentos de cáscaras de huevo atribuida al presente genero,

con una antigüedad tentativa de 500 mil años antes del presente,

en las cercanías de la Baliza de esa ciudad, pero también se han

descubierto restos de un antecesor en sedimentos del Plioceno

superior. Su cráneo era corto, con un pico mediano, deprimido y

ancho. Narinas amplias. Cuello largo y angosto, con vértebras

cervicales a aspecto mediadamente alargado. Miembros anteriores

muy cortos e imposibilitados para el vuelo, mientras sus

extremidades posteriores son largas y fuertes, adaptadas para la

carrera, con tres dedos y uñas comprimidas.

Durante el

Holoceno pampeano fueron muy frecuentes. Restos de cáscaras de

huevo son hallados en toda la región, pudiéndose rastrear su

existencia en el S.E bonaerense hasta mediados del siglo XIX

posiblemente. En la actualidad se encuentran protegidas en

reservas o campos privados, pero extintas salvajemente en esta

parte de Argentina. En La Pampa y Patagonia se las puede

observar en grandes grupos. Su presencia en sitios arqueológicos

se debe en su mayor parte a que los grupos aborígenes se

alimentaban de sus enormes huevos, pero hay poca evidencia de

restos óseos en estos lugares. Géneros relacionados:

Heterorhea dabbenei, Rhea anchorenenses, Rhea americana, Rhea

subpampeana, Rhea fossilis y Pterocnemia pennata.

Los restos serán preservados en el Museo

Municipal de Paleontología y Ciencias Naturales de la localidad

bonaerense de Navarro.

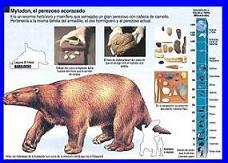

Un Milodonte asado por antiguos humanos en Patagonia.

Tiene unos

10.000 años y está cerca de la laguna El Trébol, en Bariloche.

Entre los restos de una vieja fogata encontraron un perezoso

gigante. Los aborígenes milenarios lo habían asado con cuero y

todo.

Las luces que perforan el verde bloque de bosques perennes se

estacionan en una incandescente bruma que flota sobre la laguna

El Trébol. El suelo helado se quiebra al paso del grupo que

comienza a encaramarse a la base de un cerro de unos 30 metros,

en cuya ladera se erizan arbustos y cipreses obstinados, capaces

de agrietar la mismísima roca.

A los pies del

cerro, entre los árboles, se adivinan los techos, prolijos y

sofisticados del barrio que está frente a la laguna azul que, a

las diez de la mañana, parece evaporarse. Es apenas detrás de

las líneas de las casas y chalets que el grupo, guiado por el

arqueólogo Adam Hajduk, se detiene. Y es justo entre el ramerío

de guindos y saucos que aparecen, impactantes, una galería de

piedra, la boca de una caverna y una excavación rectangular que

se hunde hasta devorarse todas las luces de la espléndida mañana

cordillerana.

Hajduk

certifica que todo esté en orden, espía por encima de sus

anteojos y sonríe amplio. "Acá comían el

asado con cuero... hace más de 10.000 años", suelta con su

particular y justificado acento. Hajduk es inglés pero hijo de

polacos, criado y nacionalizado en nuestro país.

El científico

es investigador del Conicet y una de las voces respetadas de la

arqueología argentina. Desde hace tiempo, este gringo puntilloso

y dedicado se pone ancho cada vez que llega al sitio

arqueológico El Trébol. Allí, Hajduk y su equipo han rescatado y

descifrado algunos de los muchos secretos que guardan los

primeros habitantes de Patagonia, y es en la cueva que están

abriendo donde se encapsulan las llaves de los enigmas.

A cuatro metros

del piso, los investigadores encontraron los restos óseos de un

mylodon, una suerte de perezoso gigante que se extinguió hace

diez mil años. Los huesos estaban literalmente aprisionados

entre los carbones de una fogata de alrededor de un metro de

diámetro, donde los primitivos habitantes de la caverna lo

asaron, con cuero y todo. El hallazgo de las piezas de mylodon

(huesos que estaban debajo de la cerda y el cuero) implica

revelaciones tan obvias como trascendentes. El bicho de

poderosas garras y vigorosos huesos fue alimento de los hombres

que vivieron allí. Junto a él había huesos de un ciervo de gran

tamaño -tal vez un tercio más que un huemul - y una variada

colección de pequeñas osamentas de roedores, guanacos hasta la

de un zorro, que también desapareció. Todo bicho que camina va a

parar al asador... en ésta y en aquella época y el fiero mylodon

no escapó a la regla.

Hajduk

establece el fechado de la extinción en 10.000 años, cuando es

muy probable que sea mayor. Ese mínimo es igual significativo:

en la Patagonia, la datación humana más antigua es de 12.600

años, en la cueva 3 de Los Toldos, en el cañadón de las manos

pintadas de Santa Cruz.

¿Por qué

cree que la datación no tiene esa antigüedad?

|

-En

la Pampa Húmeda hay fechados de grandes mamíferos de

8.500 años, así que establecimos un promedio. Pero yo

tengo una corazonada... -responde. La corazonada es que

el sitio sea tanto más antiguo que los de Santa Cruz.

Para ello habrá que esperar, por ahora no hay dinero

para afrontar los gastos que implica un fechado. No es

sencillo hacer investigaciones en la Argentina. El sitio

donde asaban perezosos tiene registros arqueológicos

desde la década del 50 y en la parte superior hay

figuras pintadas con óxido de hierro ¿acaso de la misma

roca? Fue en el lugar donde están esas marcas que se

inició la excavación. |

Sobre la parte

más antigua del sitio había capas de ceniza volcánica, otros

fogones más recientes y una cantidad de pedazos de instrumentos

de piedra, cerámica y herramientas de hueso de los indígenas.

El trabajo,

que comenzó con la búsqueda del primer barilochense, se ha

extendido y recién se ha excavado el 20%. De hecho, el fogón del mylodon está aún parcialmente cubierto. Hajduk y su equipo no lo

dicen, pero saben que están tras las huellas de los primeros

hombres que pisaron esta parte del planeta.

Con más

ganas que medios

La excavación

del sitio El Trébol comenzó en 2002 con más ganas que medios y

sobre una zona arrasada por los depredadores. Es que desde hace

mucho que se sabe del refugio indígena a partir de las

fantásticas pinturas rupestres que el paso del tiempo está

decidido a borrar de la piedra. Hajduk, el técnico del Conicet

Maximiliano Lezcano y la antropóloga Ana Albornoz se pusieron al

frente de un compacto equipo que, por entonces, hacía sus

primeras armas en excavaciones arqueológicas. En cuatro primeros

meses de 2004, junto a ellos estuvieron la guía de turismo Ana

Lara, el ambientalista Sergio Hache, y el estudiante Emanuel

Vargas, de 18 años y con la idea concreta de estudiar

arqueología. Los tres últimos palearon y tamizaron tierra la

mayor parte del tiempo, pero también se adentraron en la

excavación que, por ahora, está previsto avance hacia abajo del

cerro.

Nadie, salvo

los científicos que trabajan para el Conicet, cobró un peso pero

todos aportaron. Emanuel terminó el secundario el año pasado.

"Esto es increíble, vine después de hacer un curso de

antropología con Ana Albornoz y me quedé", dice el chico que

hace empanadas en una casa de comidas.

Sergio Hache,

de 44 años, es docente y su especialidad es la interpretación

ambiental. "Todo lo que le pasa al planeta nos está diciendo

algo", explica el hombre que desde hace 21 años vive en

Bariloche, su lugar en el mundo. "Yo ayudo, digamos que colaboro

y aprendo. Realmente esto ha sido muy enriquecedor", sostiene

Hache quien en plena helada asegura que, precisamente en el

frío, está el secreto para disimular los años. El alma del grupo

que comanda Adam Hajduk es Ana Lara, una apasionada de la

investigación que, a la par de su actividad como guía, ha

cultivado una sólida formación científica y conoce el dedillo

los detalles de pinturas rupestres.

Un refugio

estratégico

El sitio

arqueológico El Trébol es un abrigo rocoso de unos 22 metros de

frente y siete de profundidad máxima, ubicado en la base de un

cerro de rocas volcánicas. La superficie cubierta es de unos 110

metros. Su orientación no es casual: la galería de piedra ofrece

refugio contra los vientos del oeste, que predominan en el

lugar.

Actualmente el

sitio se encuentra en una zona semiurbana que a su vez está

dentro de un bosque mixto de cipreses y coihues, junto con

especies como el radal, maitén, maqui, calafate y parrilla.

Durante los últimos 13.000 años el bosque estuvo presente en

esta zona, luego de la retirada de los glaciares. Entre los

hallazgos se encuentran objetos que evidencian la actividad del

hombre, como lascas (deshechos de la fabricación de instrumentos

de piedra), un punzón de hueso y restos de los animales que

fueron era parte de su dieta: huemul, aves y de un zorro

extinto. Todos estos huesos (más algunas espinas de pescados y

moluscos del Pacífico) presentan huellas de corte producidas con

una herramienta de piedra. El zorro extinto era más grande que

el colorado y en ocasiones ha sido confundido con un perro

prehispánico. También hay huesos de un ciervo de tamaño mayor

que el huemul. Lo más llamativo es la asociación de los restos

con huesos dérmicos (algunos quemados), fragmentos de huesos y

un diente del mylodon, el perezoso gigante extinguido hace

10.000 años. En el museo de la Patagonia de Bariloche hay dos

increíbles muestras del mylodon: un pedazo de cuero con cerda y

huesos dérmicos y un bolo de bosta, hallados en el siglo XIX en

el sur de Chile (Seno de Ultima Esperanza), y distribuidos a

distintos puntos museos sudamericanos. El descubrimiento

encendió una pequeña revolución. Por su increíble estado de

conservación, se pensó que el bicho aún vivía.

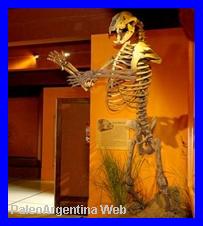

El mylodon

superaba los tres metros entre el extremo del rostro y el de la

poderosa cola y un metro y medio de altura en la cruz. Su

aspecto se asemeja al de un perezoso actual, aunque de

contextura mucho más robusta y de hábitos terrestres. Se

caracterizaba por la presencia de huesecillos incluidos en su

piel (huesos dérmicos u osteodermos), de no más de dos

centímetros y semejantes a porotos. Los tenían en número

considerable, seguramente fortaleciendo al cuero como

protección.

No se sabe

con certeza quién mató al Mylodon

Hajduk no se

anima a asegurar que el mylodon haya sido cazado por los

aborígenes que poblaron el sitio, aún no tiene una prueba de

ello. Es más, no descarta que los indios hayan asado ejemplares

muertos por las garras de otras bestias.

El mylodon

convivió con panteras, tigres dientes de sable, megaterios e

hippidion (caballo americano), todos del período cuaternario,

extinguidos luego de la última glaciación. Fue precisamente ese

fenómeno el que provocó el descenso del nivel de los mares y que

las aguas se retiraran del sector que hoy conocemos como

Estrecho de Behring, creando un puente terrestre que unió a Asia

con América del Norte. Hace unos 30.000 años, los primeros

grupos humanos de cazadores-recolectores nómades ingresaban a

América del Norte a través de esta vía de comunicación.

Avanzaron paulatinamente hacia el sur, en un épico proceso de

exploración y ocupación.