|

Pararaucaria y la evolución

de las coníferas.

Por Ignacio H

Escapa. Doctor en ciencias naturales, Universidad Nacional del

Comahue. Investigador adjunto en el Museo Egidio Feruglio, Conicet.

Investigador asociado, Universidad de Kansas.

iescapa@mef.org.ar. Publicado originalmente en Ciencia Hoy.

Volumen 26 Número 154. Adaptado para este sitio web. Imágenes

ilustrativas.

Homología y

convergencia evolutivas

Si bien la

paleobotánica proporciona información clave sobre la evolución de

todos los grupos de plantas, constituye una fuente especialmente

crucial para aquellos linajes de los que no existen hoy

representantes vivientes. Sin embargo, recurrir a fósiles para

realizar estudios evolutivos (o filogenéticos) plantea algunas

dificultades debidas tanto a las características intrínsecas de los

restos fósiles como a las particularidades de las plantas.

En adición a

describir e interpretar el fósil y reconstruir la planta, una

perspectiva evolutiva requiere relacionar órganos, tejidos y células

de plantas de diferentes especies. Esas comparaciones se fundamentan

en las hipótesis de homología, por la cual se postula que las

semejanzas que se advierten entre ellas provienen de descender de un

ancestro común. Así, si comparamos la caña colihue (Chusquea culeou),

un bambú nativo de la selva valdiviana, con la cola de caballo (Equisetum

giganteum), también nativa de América, observaremos aun en primera

mirada que ambas especies tienen un gran número de similitudes, por

ejemplo, tallos de organización segmentada, con bien definidos nodos

e internodos, es decir, sectores de los que salen las hojas y

sectores sin hojas, como se aprecia en las fotografías de la página

siguiente. Hay por lo menos dos maneras en que la evolución pudo

haber llegado a ese resultado:

Que ambas especies

desciendan de un ancestro común que poseía dicha morfología y la

transmitió a las especies descendientes.

Que se haya tratado

de dos procesos independientes de evolución que arribaron a una

morfología similar sin tener un ancestro común. Este proceso es

conocido como paralelismo evolutivo o convergencia evolutiva.

Si postuláramos un

origen común, diríamos que la organización segmentada es una

característica homóloga compartida por la caña colihue y la cola de

caballo.

Sabemos, sin

embargo, que no es así en este caso, y que estamos ante una

situación de paralelismo evolutivo, por el que ambas plantas

arribaron en forma independiente a una morfología similar, o a

características análogas.

|

Las hipótesis sobre la

homología o convergencia evolutiva se someten a

comprobaciones mediante algoritmos especialmente diseñados

para analizar la evolución, los cuales se aplican al

conjunto de toda la evidencia disponible con el propósito de

determinar si la verifican. La certeza de los resultados que

se obtienen así se incrementa si el análisis no se hace con

un único carácter sino con varios. La lógica de estos

estudios es que cuanta más similitud entre especies resulte

explicada por ancestros comunes, es decir, cuantas más

homologías compartan dos organismos, más cercanos estarán en

el árbol evolutivo de la vida en la Tierra. |

Pararaucaria en los

bosques jurásicos de la Patagonia

Pararaucaria

patagonica es una especie fósil conocida desde hace casi un siglo,

pues fue identificada hacia 1920 a partir de especímenes hallados

por paleontólogos estadounidenses vinculados con el Field Museum de

Chicago, entre ellos Elmer S Riggs (1869-1963), y designada con ese

nombre por George R Wieland (1865-1953), de la Universidad de Yale.

Dichos fósiles fueron hallados en el área de Cerro Cuadrado de la

provincia de Santa Cruz que hoy es parte del Parque Nacional Bosques

Petrificados, cerca de Jaramillo. Las rocas que contienen los

fósiles datan del último tramo del período jurásico de la era

mesozoica (aproximadamente hace 150Ma). Se encontraron asociados con

los de otra especie fósil, Araucaria mirabilis. Se piensa que ambas

especies habrían dominado una buena parte de los bosques americanos

en la era de los dinosaurios.

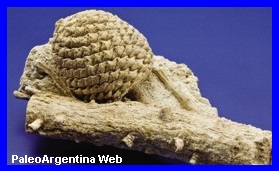

Los fósiles de

Pararaucaria incluyen conos ovulíferos, las estructuras que

contienen las semillas, similares a las piñas de los pinos. Se los

encontró petrificados y de tres dimensiones, con todas sus

características morfológicas externas preservadas. Observando bajo

microscopio, fue posible describir la anatomía de los conos con gran

detalle y caracterizar distintos tejidos y hasta numerosos tipos de

células. La también estadounidense Ruth A Stockey, de la Oregon

State University, realizó y publicó la descripción detallada de la

especie en la década de 1970, a pesar de lo cual pasó mucho tiempo

sin que se supiera mucho de esa especie, que siguió siendo una

incógnita para los paleobotánicos locales y extranjeros.

La única certeza

taxonómica que se tenía hace unos cincuenta años era que pertenecía

al grupo de las coníferas, pero sin seguridad sobre la familia.

Antes de la aparición de las plantas con flores o angiospermas (ver

en este número ‘Cuando las primaveras empezaron a tener flores. La

historia evolutiva de las angiospermas patagónicas’), las coníferas

(junto con otras gimnospermas) dominaban extensamente los estratos

arbóreos de numerosos bosques y selvas del mundo, especialmente

durante el Jurásico. Aunque fueron mucho más diversas en el pasado,

las coníferas ocupan actualmente gran variedad de ambientes y

abarcan 7 familias con alrededor 70 géneros y más de 600 especies.

Entre ellas se destacan los pinos y cedros (familia Pinaceae), los

cipreses (familia Cupressaceae), los podocarpos o mañíos (familia

Podocarpaceae) y las araucarias (familia Araucariaceae). En el

Jurásico vivían otras familias actualmente extinguidas, como la

familia Cheirolepidaceae, a la que enseguida nos referiremos.

|

Nuevos conocimientos

generados por grupos locales de investigación –en los que

participó el autor de esta nota– sobre la paleobiología de

las pararaucarias ayudaron a vislumbrar su distribución

temporal y geográfica, e iluminaron especialmente la

homología de las distintas partes de sus conos. Por lo

último se pudo establecer la posición taxonómica del género,

pues las semillas ubicadas sobre cada escama de los conos

aparecen cubiertas por una fina capa de células o escamas

que suele llamarse el ala de la semilla. |

Por otro lado,

existen muchas coníferas actuales con semillas aladas, que por eso,

al desprenderse de los conos, pueden ser llevadas por el viento a

distancias considerables, lo cual aumenta sus posibilidades de

encontrar ambientes adecuados para multiplicarse. La comunidad

científica estuvo rápidamente de acuerdo con la homología señalada.

El hallazgo de dos

semillas con una única escama o ala en lugar de sendas escamas,

encontradas en fósiles provenientes de la formación Cañadón

Calcáreo, en la estancia Vilán, en Chubut, junto con otras

características diferenciables de ellas, como el tamaño y la

anatomía de algunos tejidos, llevaron a identificar una nueva

especie del género, que recibió el nombre de Pararaucaria delfueyoi.

Es poco frecuente encontrar dos semillas con ala única,

especialmente en las coníferas, pero en el valle medio del río

Chubut aparecieron muchos fósiles con esas características, lo que

puso en duda la interpretación como un ala del tejido que cubría la

semilla observado en los fósiles de Cerro Cuadrado.

Lo anterior sugirió

realizar un nuevo examen de los ejemplares con los cuales se había

descripto la especie Pararaucaria patagonica en la década de 1970,

hoy parte de la colección del mencionado Field Museum (habían sido

coleccionados antes de 2004, año de sanción de la ley 25.743 sobre

patrimonio arqueológico y paleontológico, que establece la

permanencia en el país de esa clase de materiales). El nuevo

análisis, en el que participó junto con paleontólogos del Museo

Feruglio de Trelew la nombrada Stockey (a la que se sumó Gar

Rothwell, de la Universidad de Ohio), estableció que el tejido

identificado en su momento como un ala no era tal sino una

protección de las semillas.

|

Esto

permitió salir de muchas de las incertidumbres sobre

Pararaucaria, pues solo una familia de coníferas presenta

todas las características observadas en el cono, incluyendo

el particular tejido protector de las semillas. Es la

familia extinguida Cheirolepidiaceae, cuyas características

eran poco conocidas y de la que no se había encontrado

ningún cono completo sino solo impresiones en rocas, por lo

cual se conocían los caracteres externos de los conos pero

no los internos. Con la inclusión de Pararaucaria en la

familia, eso cambió y quedó considerablemente ampliado el

conocimiento de ella. |

Cheirolepidiaceae:

el eslabón encontrado

De una manera

esquemática, podemos definir tres grandes etapas en la evolución de

las coníferas en el planeta: (i) su origen y evolución temprana, que

acaecieron durante la era paleozoica, hasta hace unos 252Ma; (ii)

los cambios acontecidos durante el Triásico, entre los 252 y 201Ma,

que podrían describirse como una transición entre las coníferas

ancestrales y las modernas, y (iii) el establecimiento a partir de

hace 201Ma, con el inicio del Jurásico, de las familias que llegaron

hasta la actualidad y dominaron numerosos ecosistemas boscosos hasta

hace unos 145Ma, en que se inició el Cretácico. Luego se produjo una

paulatina retracción de las coníferas, desplazadas por las exitosas

angiospermas, algo que, en realidad, no representa una etapa

evolutiva sino un retroceso de su dominancia.

La familia

Cheirolepidiaceae es una excepción en este esquema: fue un

componente prevaleciente de los bosques mesozoicos de todo el mundo,

desde el Triásico hasta el Cretácico, entre hace unos 252 y 66Ma.

Pero a diferencia de las otras familias dominantes que llegaron

hasta la actualidad, esta se extinguió poco después de la segunda de

esas fechas, que marca el límite Cretácico-Paleoceno, casi al

unísono con la desaparición de los grandes dinosaurios.

Una particularidad

interesante de la familia Cheirolepidiaceae es su tipo de polen,

clasificado en el género Classopollis, que tiene una morfología

distintiva.

La presencia de

esos granos de polen en un fósil es prueba suficiente de la familia,

y el conocimiento de su morfología proporciona valiosa información

para establecer la distribución temporal y geográfica de la familia

con una precisión imposible de alcanzar solo con fósiles

macroscópicos.

|

Se acepta por lo general que

el éxito de la familia Cheirolepidiaceae durante el

Mesozoico se debe, por lo menos en parte, a la diversidad de

sus especies, entre las cuales se incluyen desde árboles de

gran porte hasta pequeños arbustos, con alguna especie

adecuada para las condiciones de cada ecosistema. Incluso se

ha mencionado que fueron plantas particularmente exitosas en

ambientes perturbados, posiblemente debido a su rápida

adaptabilidad. Considerando estas características, ¿por qué

se extinguió la familia? ¿Cuándo sucedió?. La Patagonia

podría ser una región clave para encontrar respuesta a esas

preguntas, que tratan hoy de responder numerosos

paleobotánicos. |

Las investigaciones

comentadas, que revelaron la índole del tejido inicialmente

considerado un ala, orientaron mejor la búsqueda de conos

petrificados de Cheirolepidiaceae y ayudaron a que se diera con dos

nuevas especies, Pararaucaria carrii y Pararaucaria collinsonae,

encontradas respectivamente en Oregón y en el sur de Inglaterra.

Así, este enigmático género del que por cien años se conoció solo

una especie confinada a los bosques petrificados de Santa Cruz, se

considera ahora un importante miembro de los ecosistemas jurásicos

de ambos hemisferios.

Tanto en los

fósiles de la Patagonia, como en aquellos de los Estados Unidos,

Pararaucaria aparece en asociación con Araucaria, lo que proporciona

indicios sobre la ecología y distribución de los colosales bosques

jurásicos. Las investigaciones patagónicas también brindaron algún

conocimiento sobre la extinción de la familia, la que parecía haber

ocurrido en muchas regiones del globo hacia mediados y finales del

período cretácico.

|

Sin embargo, los fósiles de

la Patagonia relatarían una historia algo diferente. Los

estudios de palinología indicarían que la presencia de

Classopollis (y por lo tanto de Cheirolepidiaceae) se

prolongó allí hasta entrado el Paleoceno, cuando pudo tener

una importante participación en los ecosistemas posteriores

a la gran extinción del Cretácico-Paleoceno, una presencia

coherente con la señalada plasticidad ecológica que habría

permitido a las plantas sobrevivir en condiciones extremas. |

De todos modos, aún

queda mucho por saber. Las respuestas encontradas abren nuevos

interrogantes sobre la biología y la evolución de este grupo

extinguido de plantas. No tenemos noticias de restos macroscópicos

de Cheirolepidiaceae posteriores al Cretácico, e ignoramos cuándo

fue exactamente la extinción definitiva de la familia en la

Patagonia. Sin embargo, ahora sabemos mucho más que hace unos años,

y seguramente conoceremos más aún dentro de un tiempo, cuando se

hayan encontrado más restos fósiles escondidos en las rocas de la

Patagonia y del mundo.

Lecturas Sugeridas

ESCAPA IH et al.,

2012, ‘Seed cone anatomy of Cheirolepidiaceae (Coniferales):

Reinterpreting Pararaucaria patagonica Wieland’, American Journal of

Botany, 99, 6:1058-68.

ESCAPA IH et al.,

2013, ‘Pararaucaria delfueyoi sp. nov. from the Late Jurassic

Cañadón Calcáreo Formation, Chubut, Argentina: Insights into the

evolution of the Cheirolepidiaceae’, International Journal of Plant

Sciences, 174, 3.

STEART DC et al.,

2014, ‘X-ray synchrotron microtomography of a silicified Jurassic

Cheirolepidiaceae (Conifer) cone: Histology and morphology of

Pararaucaria collinsonae sp. nov.’, doi 10.7717/peerj.624, accesible

en

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4217189/pdf/peerj-02-624.pdf.

STOCKEY RA, 1977,

‘Reproductive biology of the Cerro Cuadrado (Jurassic) fossil

conifers: Pararaucaria patagonica’, American Journal of Botany, 64,

6: 733-744.

STOCKEY RA &

ROTHWELL GW, 2013, ‘Pararaucaria carrii sp. nov., anatomically

preserved evidence for the conifer family Cheirolepidiaceae in the

Northern Hemisphere’, International Journal of Plant Sciences, 174,

3: 445-457.

La evolución

temprana de las asteráceas.

Luis Palazzesi,

Investigador independiente del Conicet en el MACN., y Viviana D

Barreda, Jefa de área de paleontología del MACN. Publicado

originalmente en Volumen 26. Número 154. Revista Ciencia Hoy. Abril

2017. Adaptado para este Sitio.

vbarreda@macn.gov.ar

Dos recientes

descubrimientos, uno realizado en las cercanías de Bariloche y otro

en la Antártida, ayudan a comprender el origen evolutivo del

girasol, entre otras plantas.

El nombre que

aparece en el título y que designa un grupo de plantas no resultará

familiar a muchos lectores de Ciencia Hoy, los que sin embargo

reconocerán a muchas de las especies que los botánicos clasifican en

esa gran categoría, por ejemplo, el girasol, que es nativo del

continente americano y pertenece al género Helianthus. El género

incluye unas 70 especies silvestres, una de las cuales (H. annuus)

fue domesticada en México hace más de 4000 años y podemos ver

cultivada en las pampas argentinas, además de comprar en el

supermercado el aceite comestible que se obtiene de sus semillas.

Las asteráceas –también llamadas compuestas– son técnicamente una

familia de angiospermas o plantas con flores, que también incluye

especies ornamentales como las margaritas o los crisantemos, y

comestibles como la lechuga, la radicheta o los alcauciles.

|

Las asteráceas

forman uno de los grupos vegetales más diversos y ampliamente

distribuidos en el mundo. Los taxónomos dividen la familia en 13

subfamilias, más de 1600 géneros y arriba de 23.500 especies, que

están presentes en todos los continentes menos la Antártida y son

especialmente abundantes en regiones tropicales y subtropicales. Si

bien la mayoría de las asteráceas son hierbas, también hay entre

ellas arbustos, como el quilembay (Chuquiraga avellanedae), propio

de la estepa patagónica, hasta árboles de gran porte, como el palo

santo (Dasyphyllum diacanthoides), endémico de los bosques

patagónicos chilenos y argentinos, para solo citar algunas especies

sudamericanas. |

Numerosas

asteráceas, entre ellas el girasol, tienen flores muy llamativas,

que no son, en realidad, una flor individual sino un grupo o

conjunto de ellas con la apariencia de una flor única. Por esta

razón se habla técnicamente de inflorescencias más que de flores.

Debido a su apariencia de ser una flor simple, las inflorescencias

actúan como unidad de atracción de los polinizadores, una

característica que los científicos consideran determinante del éxito

evolutivo de la familia, pues son estructuras que permiten una muy

eficiente polinización, ya que una abeja o un picaflor polinizan

muchas flores con una sola visita.

Los estudios

moleculares de ADN permitieron realizar un avance significativo en

la clasificación de las asteráceas. Esos estudios demostraron que,

con una excepción, los diferentes géneros tienen marcadas

diferencias en la constitución del genoma de sus cloroplastos, los

componentes de sus células responsables, entre otras cosas, de la

fotosíntesis. La excepción son 94 especies (principalmente andinas)

que pertenecen a nueve géneros sudamericanos agrupados en una

subfamilia llamada Barnadesioideae. Entre los integrantes de esta no

se advierten dichas diferencias, de donde se ha inferido que la

subfamilia forma el tronco que está en la base del árbol genealógico

de la familia. O, en palabras más técnicas, las barnadesioideas

serían el linaje más basal en el árbol filogenético de las

asteráceas.

Siempre existieron

grandes interrogantes acerca del momento y el lugar de origen de las

asteráceas, en gran parte debido a su escasa presencia en el

registro fósil. Las hipótesis más aceptadas postulaban que se

habrían originado en algún lugar de Sudamérica en el período

paleógeno de la era cenozoica, es decir, entre hace 66 y 23Ma. Uno

de los argumentos en favor de tal hipótesis es, justamente, dicha

ancestralidad genealógica de las barnadesioideas, que son

sudamericanas. Pero hasta no hace mucho no se había encontrado

evidencia fósil que confirmara la hipótesis.

|

En el verano de

2002 Rodolfo Corsolini, un paleontólogo aficionado de Bariloche,

encontró a unos 60km de esa localidad, cerca del río Pichileufu, lo

que le pareció una flor fósil en rocas de alrededor de hace 50Ma. La

depositó en el Museo del Lago Gutiérrez, una institución privada que

él preside, en las cercanías de Bariloche. Casi seis años después, y

por una fotografía que llegó a manos de uno de los autores de esta

nota, iniciamos su estudio, que incluyó corroborar la procedencia

del ejemplar y traerlo momentáneamente al MACN. |

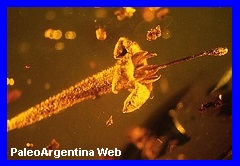

Pudimos determinar

que se trataba de una inflorescencia de la familia de las asteráceas

y la llamamos Raiguenrayun cura (flor de piedra en tehuelche).

También encontramos granos de polen asociados con ella (que

asignamos a la especie Mutisiapollis telleriae), y además muchos

otros restos vegetales. Esto señala al yacimiento del río Pichileufu

como uno de los más ricos del mundo en materia de paleofloras, con

restos de una comunidad vegetal integrada por árboles, lianas,

helechos y plantas acuáticas que habría prosperado en un clima

cálido y húmedo.

Ni la nombrada

inflorescencia ni el polen pueden asignarse de manera precisa a

algna especie actual de asteráceas, pero muestran un mosaico de

caracteres morfológicos hoy presentes en algunos linajes de otras

dos grandes subfamilias de ellas, llamadas Mutisioideae (mayormente

restringida a Sudamérica) y Carduoideae (principalmente distribuida

en África). En el pasado geológico, las masas terrestres que hoy

llamamos Sudamérica y África formaron parte del supercontinente

Gondwana, lo que permitió un importante intercambio de flora y fauna

entre ambas, que en lo esencial se interrumpió con la apertura y el

posterior ensanchamiento del océano Atlántico hace unos 90 millones

de años.

En la actualidad

la mayoría de las asteráceas son polinizadas por insectos, en

especial abejas. Sin embargo, hay evidencias de polinización por

pájaros en algunos linajes basales. Así, se ha constatado que los

picaflores polinizan algunas barnadesioideas y mutisioideas, y que

los pájaros sol (que viven entre África y Australasia) hacen lo

propio con algunas carduoideas. Pero los rasgos más importantes de

las flores usualmente asociados con la polinización por aves, como

color, néctar y aromas, no se preservan en el registro fósil, por lo

que no es posible establecer si Raiguenrayun cura fue polinizada por

aves.

|

De cualquier

forma, sus parientes actuales más cercanos son hoy polinizados por

picaflores en Sudamérica y por pájaros sol en África, al tiempo que

el mencionado fósil presenta corolas elongadas y grandes

inflorescencias, rasgos apropiados para tal polinización, lo cual

permite inferir que ella pudo haber acontecido en las

inflorescencias fósiles de la Patagonia que estamos comentando. Otro gran

interrogante que el fósil podría ayudar a responder es la antigüedad

de las asteráceas. |

Hay que considerar que el hallazgo del fósil más

antiguo de un linaje usualmente no significa que este se haya

originado en los tiempos del que datan las rocas en que se encontró

el fósil. Con más probabilidad ello marcaría el comienzo de la

expansión o radiación de dicho linaje, ya que el potencial de

preservación de los fósiles es relativamente bajo, en especial el de

inflorescencias como la comentada.

Por otro lado, los

fósiles hallados (Raiguenrayun cura y Mutisiapollis telleriae) no

muestran rasgos afines con el linaje más basal del árbol de la

familia, el de las barnadesioideas. Esto lleva a suponer que la

evolución temprana de las asteráceas debió haber ocurrido mucho

antes del momento en que se formaron las rocas en las que se

encontró el fósil, quizá en el Paleoceno o incluso en el Cretácico.

No teníamos hasta hace poco evidencia empírica para ir más allá de

esta afirmación, pero eso cambió con un hallazgo de granos de polen

fosilizados en rocas del Cretácico tardío en las islas James Ross y

Vega, en la Antártida, hecho por Eduardo B Olivero. Los granos

fueron estudiados en laboratorio por un equipo de investigadores que

incluyó a los autores de este artículo. Dicho hallazgo rectificó

nuestra comprensión de la evolución temprana de las asteráceas.

El estudio

morfológico detallado de esos granos fósiles de polen reveló que

eran semejantes a los de plantas vivientes del género Dasyphyllum,

integrante de la subfamilia de las barnadesioideas, que incluye unas

cuarenta especies sudamericanas. Dicha evidencia permite postular

que el ancestro de todas las asteráceas se habría originado en el

Cretácico tardío, hace unos 86 millones de años, y vivido en la

Antártida, llamativamente en el único continente donde hoy las

asteráceas no pueden sobrevivir.

|

Las

barnadesioideas son plantas adaptadas a resistir condiciones de

estrés ambiental, una resistencia que probablemente haya tenido un

cometido fundamental en la evolución temprana de las asteráceas. Hoy

las plantas de dicha subfamilia se encuentran en regiones

sudamericanas con condiciones climáticas extremas, como las

de la estepa patagónica, en la que soplan vientos intensos,

impera la sequía y se registran bajas temperaturas.

|

Dado el parentesco del

polen fósil con la mencionada subfamilia, podemos inferir que

también el ancestro antártico de las asteráceas habría tolerado

condiciones estresantes. Ese ancestro habría ocupado una amplia área

geográfica en Gondwana durante el Cretácico tardío y coexistido con

los últimos dinosaurios.

Los linajes más

recientes de la familia se habrían diferenciado del mencionado

ancestro en tiempos próximos a un pronunciado aumento de la

temperatura ocurrido hace estimativamente entre 59 y 52Ma, cuando

acaeció un gran incremento en la diversidad de las plantas con

flores y de los insectos herbívoros. Los estudios permitieron

demostrar que la mayor parte de la diversidad de las asteráceas es

el resultado de una radiación que tuvo lugar varios millones de años

después de su momento de origen.

El registro fósil

del Cretácico está todavía pobremente explorado en la Antártida.

Gran parte de la evidencia sobre la evolución temprana de las

asteráceas y de otros grupos probablemente permanece sepultada bajo

la capa de hielo. De todas maneras, a partir de los recientes

hallazgos podemos estimar que las tierras hoy ubicadas en las más

altas latitudes del hemisferio sur, es decir, la Patagonia, Nueva

Zelanda, Australia y la Antártida, fueron testigos del surgimiento y

la evolución temprana de esa familia vegetal, la más diversa del

planeta de plantas con flores.

Lecturas Sugeridas

BARREDA VD et al., 2012, ‘An

extinct Eocene taxon of the daisy family (Asteraceae): Evolutionary,

ecological and biogeographical implications’, Annals of Botany, 109,

1: 127-134, doi: 10.1093/aob/mcr240.

BARREDA VD et al., 2015, ‘Early

evolution of the angiosperm clade Asteraceae in the Cretaceous of

Antarctica’, Proceedings of the National Academy of Sciences, 112,

35: 10989-10994, doi: 10.1073/pnas.1423653112.

FUNK VA et al. (eds.), 2009,

Systematics, Evolution and Biogeography of Compositae, International

Association for Plant Taxonomy, Viena.

KATINAS L et al.,

2007, ‘Panorama de la familia Asteraceae (= Compositae) en la

República Argentina’, Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica,

42, 1-2: 113-129.

Primeros pasos de la

vida fuera del agua.

Por Claudia

V Rubinstein. Doctora en ciencias geológicas, UBA..

Investigadora

principal del Conicet en el IANIGLA.

crubinstein@mendoza-conicet.gob.ar.

Publicado originalmente en Volumen 26. Número 154. Revista Ciencia

Hoy. Abril 2017. Adaptado para este Sitio.

Cuándo y cómo las plantas

colonizaron los continentes.

La aparición de plantas terrestres

es uno de los hechos más significativos en la historia de nuestro

planeta. No solo fue un hito fundamental en la evolución de la vida:

marcó además el inicio de decisivos cambios ecológicos, pues

favoreció la formación de suelos, modificó profundamente el ciclo

del carbono y alteró la composición de la atmósfera, con la

consecuente transformación irreversible del clima global. Estos

cambios permitieron que la evolución produjera otros organismos más

complejos, que irían ocupando todos los continentes.

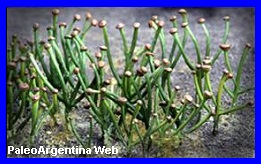

Las primitivas plantas que se

afincaron fuera del agua probablemente descendieron de un grupo de

algas multicelulares verdes que habitaban aguas dulces y que habrían

migrado a ambientes terrestres, en los cuales sobrevivieron y

proliferaron. No se han encontrado restos fósiles de ellas ya que,

sin tallo ni raíces o partes leñosas, habrían sido demasiado

frágiles para soportar los procesos de fosilización. Podemos

suponer, sin embargo, que habrían sido similares a las pequeñas y

simples hepáticas actuales.

|

El camino que permitió adquirir

conocimiento sobre estas primeras plantas es el estudio de restos de

organismos microscópicos contenidos en las rocas, del que se ocupa

la palinología, una disciplina que hizo grandes avances desde

mediados del siglo XX. Entre esos restos están las esporas y los

granos de polen (denominados genéricamente palinomorfos) producidos

en grandes cantidades por todas las plantas terrestres como parte de

su función reproductiva. |

Esporas y granos de polen tienen

una pared gruesa que, durante su dispersión por el viento o por

corrientes de agua, los protege de la radiación ultravioleta y de la

desecación. Cuando terminan incorporados a los sedimentos

inorgánicos, esa pared soporta el proceso de fosilización, por el

que pueden permanecer inalterados por millones de años.

Así, cuando las plantas migraron

del medio acuático al terrestre, los palinomorfos fueron capaces de

sobrevivir al cambio de las condiciones ambientales, y sus

características les permitieron resultar preservados como fósiles en

mayor número y en más tipos de rocas que las plantas que los habían

producido.

Por ello, aunque no tengamos

fósiles de las primeras plantas que colonizaron la Tierra, podemos

reconstruir, mediante sus esporas, cómo fueron ocupando los

continentes. Esas primeras plantas descendientes de algas verdes y

establecidas en tierra firme se llaman embriofitas, y son los

ancestros de todas las plantas terrestres pasadas y actuales. Las

esporas de las primeras embriofitas se conocen por criptoesporas y

constituyen la evidencia concreta de que disponemos sobre el inicio

del proceso de colonización de los continentes por plantas, también

llamado de terrestralización de las plantas.

Las criptoesporas más antiguas

conocidas tienen una edad aproximada de 470Ma y los restos de

plantas terrestres más antiguos alcanzan una edad de unos 425Ma, es

decir, pertenecen al período ordovícico del Paleozoico. Por lo

tanto, el estado actual del conocimiento nos lleva a inferir que en

sus primeros 45Ma de existencia las plantas terrestres no tuvieron

características que les hubiesen permitido llegar hasta nosotros

como fósiles.

|

El hallazgo de fósiles de esporas

mucho más antiguos que los fósiles de plantas, que además presentan

algunas formas inusuales en esporas más modernas, hizo conjeturar a

los científicos si podrían ser esporas de plantas terrestres que no

conocíamos, tema aún abierto a discusión.

Algunas de las evidencias más

importantes de que las criptoesporas muestran afinidad biológica o

parentesco con las plantas terrestres que conocemos son las

siguientes:

|

Las criptoesporas son similares a

las esporas de las plantas terrestres conocidas tanto por su tamaño

como por poseer una pared gruesa y resistente. Pero se diferencian

de ellas por estar frecuentemente envueltas en una fina membrana y

por aparecer tanto en forma individual como en unidades de dos y

cuatro individuos (llamadas respectivamente mónadas, díadas y

tétradas).

Como ocurre con las esporas y el

polen de plantas actuales, las criptoesporas se encuentran

principalmente en rocas sedimentarias de origen terrestre que

corresponden a los ambientes donde vivieron las plantas que las

generaron. Pueden hallarse en rocas sedimentarias de origen marino

por haber sido transportadas hacia el mar y haberse depositado en

zonas cercanas a la costa.

Algunas criptoesporas de más de

400Ma, como las tétradas envueltas en una membrana, son similares a

las esporas de ciertas hepáticas actuales. La composición química de la pared

de las criptoesporas es similar a la de las esporas de plantas

terrestres que conocemos.

Hasta hace unos años, las

criptoesporas más antiguas que se conocían habían sido halladas en

territorios actuales de la República Checa y del reino de Arabia

Saudita respectivamente por Milada Vavrdová, del Instituto de

Geología de la Academia Checa de Ciencias, y Paul K Strother, de

Boston College. Se estimó su edad en unos 460Ma. Ambos territorios

eran entonces parte del supercontinente Gondwana o de zonas

terrestres a su alrededor llamadas perigondwánicas.

|

Hace unos diez años, la autora y

su grupo de trabajo, en colaboración con investigadores belgas de la

Universidad de Lieja, hallaron criptoesporas de unos 470Ma de

antigüedad en el área del río Capillas, en la sierra de Zapla de la

provincia de Jujuy y a unos 40km en línea recta hacia el

este-noreste de la capital provincial, descubrimiento que desplazó

en unos 10Ma el supuesto momento del comienzo de la

terrestralización de las plantas y cambió la referencia geográfica. |

Las criptoesporas a que se refiere

el párrafo anterior provienen de rocasedimentarias originadas en un

ambiente marino cercano a la costa. Hemos hallado cinco variedades

diferentes, mónadas y tétradas, algunas envueltas en una delgada

membrana. Miden hasta unos 40 micrómetros, por lo que su

reconocimiento y estudio deben hacerse con microscopio. Junto con ellas se hallaron

microfósiles de organismos marinos que formaron parte del plancton

del antiguo mar. Sobre la edad de este existe extensa investigación,

lo cual facilitó la datación indicada de las criptoesporas.

El hecho de que encontráramos

cinco variedades de criptoesporas indica que estas tuvieron tiempo

para que la evolución las diversificara, indicio de que

probablemente las primeras plantas establecidas en tierra firme

datan de antes, incluso tal vez de hace más de 500Ma.

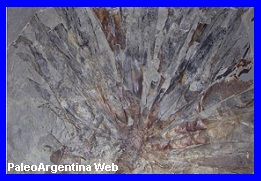

En el proceso de terrestralización

de las plantas, uno de los hitos más significativos es la evolución

de un linaje de embriofitas que recibió el nombre de plantas

vasculares o Tracheophyta (traqueofitas). Es el grupo de plantas más

complejas del reino vegetal, las cuales se distinguen por tener un

tejido conductor que lleva a todo su cuerpo el agua y los minerales

que las alimentan. Dicho tejido, por ser rígido, contribuye a

sostener las plantas y a permitir que alcancen mayores dimensiones y

habiten en una más amplia variedad de ambientes. Varios de los investigadores

locales que participamos en el anterior descubrimiento realizamos

algún tiempo después un nuevo hallazgo en la Cordillera Oriental de

Jujuy, cerca de la localidad de Caspalá, unos 25km al este de Uquía.

|

En este caso, se encontraron

esporas de tipo trilete

–evidencia de que había plantas vasculares– en una roca sedimentaria

de origen glacial, por lo cual se las puede relacionar con uno de

los eventos climáticos más importantes de la historia de la Tierra:

una glaciación que tuvo lugar hace unos 445Ma. El marcado

enfriamiento que se produjo dio origen a una de las cinco mayores

extinciones masivas de especies acaecidas en el planeta, que afectó

a no menos del 60% de los invertebrados marinos. Este es el hallazgo

de plantas vasculares más antiguo del continente americano y uno de

los más antiguos del mundo. |

En ese entonces la vida se

encontraba casi exclusivamente circunscripta a los océanos, con la

notable excepción de las primeras plantas terrestres, las cuales,

notablemente, sobrevivieron a la glaciación y las consecuencias del

drástico descenso de temperatura. Cuando los hielos se derritieron,

en efecto, se produjo un ascenso del nivel del mar, que cubrió los

ambientes terrestres costeros en los que se habían asentado y

crecían las plantas. Por ello, las rocas terrestres de tiempos poco

posteriores (en términos geológicos) a la glaciación contienen menor

número y diversidad de esporas.

Los descubrimientos comentados en

este artículo aportan información fundamental al conocimiento de los

procesos de terrestralización de las plantas. Con motivo de ellos,

en las últimas pocas décadas cambiaron nuestros conceptos y modelos

sobre el origen y la radiación adaptativa de las plantas terrestres.

Sin duda, hay mucho por investigar y descubrir. El noroeste de la

Argentina seguramente esconde información que permitirá hacer nuevos

avances en la búsqueda de ese conocimiento.

Lecturas Sugeridas

RUBINSTEIN CV et al., 2010, ‘Early

Middle Ordovician evidence for land plants in Argentina (eastern

Gondwana)’, New Phytologist, 188: 365-369, accesible en

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2010.03433.x/pdf.

RUBINSTEIN CV et al., 2016, ‘The

palynological record across the Ordovician/Silurian boundary in the

Cordillera Oriental, Central Andean Basin, northwestern Argentina’,

Review of Palaeobotany and Palynology, 224: 14-25.

STROTHER PK et al., 1996, ‘New

evidence for land plants from the lower Middle Ordovician of Saudi

Arabia’, Geology, 24: 55-59.

VAVRDOVÁ M, 1990, ‘Early

Ordovician acritarchs from the locality Myto near Rokycany (late

Arenig, Czechoslovakia)’, Časopis pro mineralogii a geologii, 35, 3:

239-250.

|

Que información deseas encontrar

en Grupo Paleo? |

|

Nuestro sitio Web posee una amplia

y completa información sobre geología, paleontología,

biología y ciencias afines. Antes de realizar una

consulta por e-mail sobre algunos de estos temas,

utilice nuestro buscador interno. Para ello utilice

palabras "claves", y se desplegara una lista de

"coincidencias". En caso de no llegar a satisfacer sus

inquietudes, comuníquese a

grupopaleo@gmail.com

|

|

|

|

|

|

|

| |

|