|

IMPORTANTE: Algunas de las imágenes

que acompañan a las presentes noticias son ilustrativas. Las

imágenes originales se encuentran publicadas en Paleo, Revista

Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico del Grupo

Paleo Contenidos, o en nuestro blog Noticias de Paleontología.©.

Aviso Legal sobre el origen de imágenes. |

Noticias de

Paleontología 2024.

Encuentran renacuajos de Notobatrachus

degiustoi, en el Jurásico de Argentina. Los más antiguos del mundo.

Hay un grupo de vertebrados, llamados anuros,

que incluyen a sapos, escuerzos y ranas. Son animales con un ciclo

de vida en fases muy diferentes: larva acuática, o renacuajo, y una

adulta generalmente terrestre. Pero ¿qué pasa cuando se quiere

estudiar estos procesos en especies de hace millones de años?

Un equipo de investigación del Museo Argentino

de Ciencias Naturales (MACN), la Fundación Azara en Argentina y la

Academia China de Ciencias ha realizado un hallazgo paleontológico

que ayuda, justamente, a entender la evolución del ciclo de vida de

las ranas y sapos. El fósil en cuestión corresponde a un renacuajo

de 165 millones de años de antigüedad (del período Jurásico). Fue

descubierto en la Estancia La Matilde, ubicada en el sector nordeste

de la provincia de Santa Cruz, a unos 100 kilómetros de Puerto

Deseado, en Argentina.

|

.jpg) |

“La especie en cuestión pertenece a un

antecesor de los anuros, Notobatrachus degiustoi.

La escasez de

renacuajos en el registro fósil hizo que los orígenes y evolución

temprana de la fase larval fueran enigmáticos”, explica a la Agencia CTyS-UNLaM Federico Agnolín, coautor del trabajo e investigador

independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Técnicas (CONICET) de Argentina. El espécimen hallado está tan bien

conservado que pueden observarse el contorno del cuerpo, los ojos,

nervios, e incluso el aparato hiobranquial. |

El renacuajo medía en vida unos 16 centímetros

en total, muy por encima del tamaño de la mayor parte de los

renacuajos vivientes. Además, tenía casi la misma longitud que los

adultos de la especie. Esto permite a los investigadores afirmar que

ambos estadios del desarrollo alcanzaron grandes tamaños. El

gigantismo en renacuajos, al parecer, también estaba presente en los

antepasados de los anuros.

“Este ejemplar tiene una doble relevancia. Por

un lado, corresponde al registro más antiguo de un renacuajo fósil a

nivel mundial. Por el otro, se destaca por su preservación

excepcional. Los renacuajos son animales de cuerpo blando,

pobremente osificado, lo que hace que su fosilización sea muy

dificultosa", detalla en un comunicado de prensa Mariana Chuliver,

investigadora de la CCNAA-Fundación Azara y primera autora de la

investigación.

Uno de los aportes claves de este trabajo son

los datos en torno a la línea evolutiva de estas especies. Un

análisis de las relaciones de parentesco de las larvas de anfibios

actuales y fósiles permitió ubicar al renacuajo fósil de

Notobatrachus muy cerca del grupo que incluye a todos los anuros

actuales. Los análisis pudieron realizarse gracias al uso de una

supercomputadora del Centro de Computación de Alto Desempeño de la

Universidad Nacional de Córdoba en Argentina.

|

.jpg) |

“Las relaciones de parentesco encontradas para

el renacuajo de Notobatrachus eran las esperadas si consideramos la

anatomía de los adultos. Lo que resultó una gran sorpresa fue la

gran similitud que tiene el nuevo ejemplar con algunos de los

renacuajos que viven en la actualidad. Estos análisis muestran que

la forma corporal larval de los anuros ha sufrido relativamente

pocos cambios durante los últimos 160 millones de años”, explica

Martín Ezcurra, uno de los autores del estudio e investigador del

MACN. |

La especie Notobatrachus degiustoi es un lejano

precursor de los anuros. Es conocida desde 1957, a partir de la

descripción de numerosos esqueletos de individuos adultos también

hallados en la estancia La Matilde.

La especie, aseguran los investigadores, tiene

una gran importancia, además, porque conserva rasgos “primitivos”

que no existen en las ranas y sapos vivientes. De la misma, además,

se cuenta con una gran cantidad de individuos adultos muy bien

preservados. Los mismos incluyen no solo el esqueleto articulado

sino también improntas de músculos y otros tejidos blandos.

“Los estudios sobre Notobatrachus se iniciaron

a fines de 1950, en manos del gran paleontólogo argentino Osvaldo

Reig. En aquel momento, su hallazgo dio por tierra todo lo que se

pensaba sobre la evolución de las ranas.

|

|

Además, demostró que América del Sur fue un

escenario clave en la evolución temprana del grupo” explica Agnolín. ¿Cómo se dio el hallazgo del nuevo ejemplar? De

una forma un tanto azarosa. Según detallaron en el comunicado de

prensa los integrantes del grupo de investigación, en enero de 2020,

un equipo de trabajo liderado por los investigadores Fernando Novas

(CONICET) y Xu Xing de (Academia China de Ciencias) había empezado a

realizar exploraciones en la provincia de Santa Cruz en busca de

fósiles de “dinosaurios emplumados”. |

A pesar de que no se realizaron hallazgos de

dinosaurios, sí se hizo este gran descubrimiento: el paleontólogo

Matías Motta, becario postdoctoral del CONICET descubrió una laja

con una impronta muy particular. Se trataba de un renacuajo completo

de Notobatrachus degiustoi que preservaba el cuerpo con restos del

cráneo, la mayor parte del esqueleto postcraneano y parte de la

cola.

El hallazgo ha sido presentado públicamente a

través de la revista académica Nature. (Fuente: Nicolás Camargo

Lescano / Agencia CTyS-UNLaM).

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/11/encuentran-renacuajos-de-notobatrachus.html

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/11/encuentran-renacuajos-de-notobatrachus.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Reabrió el Museo Municipal "Rincón de Athacama"

de Termas de Rio Hondo en su nueva sede.

Del evento participaron el intendente, Jorge

Mukdise; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; el director

general de Patrimonio Cultural, Alejandro Yocca; el director del

museo municipal "Rincón de Athacama", Sebastián Sabater;

funcionarios del gabinete; concejales; representantes de

instituciones intermedias y vecinos.

En este nuevo espacio cultural, los visitantes

podrán apreciar un encuentro con la historia natural y humana del

departamento Río Hondo.

|

|

Sabater, luego de hacer una síntesis de cómo se

fue conformando el museo, que en noviembre cumplirá 36 años,

agradeció a amigos y vecinos que siempre colaboraron con nuevas

piezas y el aporte permanente de técnicos y profesionales de

paleoantropología, que realizaron valiosos aportes para la

construcción del museo.

El establecimiento había sido inaugurado el 25

de noviembre de 1988, impulsado por un grupo de vecinos y ahora

ofrecerá un espacio totalmente renovado.

|

El Museo Municipal Paleoantropológico "Rincón

de Athacama" funciona actualmente en el edificio remodelado del

hotel Italia, que fue inaugurado el día que Las Termas cumplio 70

años como municipio. Posee una variedad de piezas recogidas en el

territorio riohondeño y nació como iniciativa de particulares para

salvaguardar el pasado y preservarlo en su territorio.

El museo conserva una importante variedad de

piezas de antiguas poblaciones que habitaron el departamento Río

Hondo, así como también otros vestigios del pasado. Por iniciativa

del Ejecutivo municipal, funcionará en el espacio cultural del hotel

Italia (que fue totalmente remodelado), ubicado en calle Rivadavia e

Hipólito Yrigoyen.

En este nuevo lugar, los turistas que visiten

la ciudad como los estudiantes de los establecimientos educativos

podrán asistir a un espacio totalmente renovado.

|

|

Desde su funcionamiento en 1988, su director,

Sebastián Sabater, con un trabajo comprometido, pudo rescatar

material valioso como piezas de arqueología, antropología,

paleontología con el objetivo de mostrar nuestras raíces

histórico-culturales y como atracción turística.

También fue importante la colaboración de

muchos vecinos, que contribuyeron para la continuidad del Museo

Paleoantropológico, que venía funcionando desde julio de 1995 en un

local en la calle Caseros 268, donde recibió innumerables

delegaciones de turistas y estudiantes.

|

En honor a aquellos hombres y mujeres sometidos

por los conquistadores y siendo ese territorio nuestro principal

sitio arqueológico, se puso como nombre al Museo "Rincón de

Atacama".

En Arqueología cuenta con piezas de todas las

culturas que poblaron el departamento Río Hondo desde la prehistoria

hasta la llegada de los conquistadores.

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/araripesuchus-manzanensis-un-nuevo.html

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/araripesuchus-manzanensis-un-nuevo.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Campananeyen fragilissimus, una nueva especie de

dinosaurio de la Patagonia con huesos frágiles y llenos

de aire.

Un grupo de

paleontólogos, liderados por un experto del Conicet y la Fundación

Azara, catalogó el ejemplar como Campananeyen fragilissimus, cuyos

fósiles fueron encontrados en Neuquén. Por qué es considerada una

nueva especie

Los dinosaurios

fueron las criaturas que reinaron el planeta hace millones de años,

y dejaron su huella en forma de fósiles. Los científicos de todo el

mundo se esfuerzan constantemente por hallar estas pistas de la

existencia de organismos pasados con el objetivo de dilucidar sus

características físicas y su manera de vivir.

|

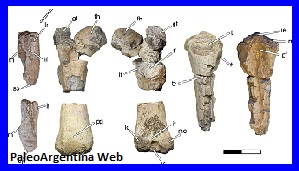

Un grupo

internacional de investigadores, liderado por el paleontólogo

argentino Lucas N. Lerzo, publicó un estudio en Historical Biology,

en el que dio cuenta de la nueva especie, clasificada como

Campananeyen fragilissimus, cuyos fósiles se habían encontrado en la

provincia de Neuquén. Los investigadores hallaron restos del cráneo,

una vértebra dorsal posterior y el ilion. El ejemplar

pertenece a la familia de los rebaquisáuridos, criaturas herbívoras

que vivieron durante el período Cretácico en lo que hoy es América

del Sur, y se extinguieron hace alrededor de 90 millones de años en

la etapa del Turoniano. Los caracteriza su cuerpo robusto y su

cuello largo. |

Si bien los

rebaquisáuridos pertenecen al grupo de los saurópodos diplodocoideos,

que solían ser de gran tamaño, estos dinosaurios tenían una

estructura corporal más reducida. Además, sus huesos de la columna

vertebral tenían bolsas de aire, derivadas de su sistema

respiratorio similar al de las aves actuales, por lo que lograban

tener un peso menor al esperado.

En el caso de

Campananeyen fragilissimus, estas formaciones huecas se encontraban

mucho más presentes. “Desde el cráneo hasta la cadera hay evidencias

de que el sistema pulmonar invadió el esqueleto de este dinosaurio”,

dijeron los investigadores.

Especialmente

lograron observar que el hueso ilion, que conforma parte de la

cadera, era demasiado delgado, con paredes finas “de papel”, según

describieron los expertos, debido a los sacos de aire que poseía el

animal. Esto no se observó previamente en otras especies de

saurópodos que, en su lugar, presentaban una mayor robustez.

En esta

estructura ósea de numerosos seres vivos se insertan músculos

esenciales para la movilidad de los miembros inferiores, por lo que

deben soportar mucho peso. Las vértebras cercanas al ilion del

Campananeyen fragilissimus se habían desarrollado en forma de

“alero” a su alrededor para poder cumplir con esa función y que el

ilion no se quiebre.

“Entonces, con

base en estas características, nosotros pudimos determinar que

Campananeyen es una nueva especie, además de que tiene un cuadrado,

que es un huesito que articula lo que es la mandíbula con el cráneo,

que tiene una fosa posterior que está muy expandida, es más, es

mucho más ancha que en el resto de los rebaquisáuridos”, comentó

Lerzo en diálogo con Infobae.

Los fósiles

fueron encontrados en la Barda Atravesada de Las Campanas, a 20

kilómetros de Villa El Chocón, en la provincia de Neuquén. “El

descubrimiento se realizó en 2009. Lo realizó el técnico Rogelio

“Mupi” Zapata cuando ya estaba terminando la jornada de campo.

Encontró unos restos que forman los primeros descubrimientos, de los

cuales luego aparece Campananeyen”, agregó el paleontólogo.

El nombre de

este nuevo dinosaurio proviene de la localidad en donde se encontró,

“Campana” y el término “Neyen” que significa “aire” en Mapudungun,

el idioma mapuche, debido a las numerosas cavidades de aire que

poseía. Por otro lado, “fragilissimus” en latín quiere decir “el más

frágil” gracias a sus huesos delgados.

“Este

descubrimiento es muy importante, porque tanto con Campananeyen como

Sidersaura, que fue una especie de rebaquisáurido que publicamos en

enero, estamos viendo que hay formas basales que se recuperan con

otras formas derivadas. Entonces nos está mostrando que la evolución

de esta familia, los rebaquisáuridos, es mucho más compleja de lo

que se creía y abre el campo a seguir investigando y a entender qué

es lo que sucede con este grupo, porque presenta características

como la del ilion, muy particular, que no se presenta en otros

saurópodos y que amerita seguir investigando”, concluyó Lerzo.

Fuente; Infobae.

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/campananeyen-fragilissimus-una-nueva.html

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/campananeyen-fragilissimus-una-nueva.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Bunocephalus serranoi, una nueva especie fósil de bagre banjo del Mioceno de

Entre Ríos.

Los investigadores Sergio Bogan y Federico Agnolín, de

la División de Ictiología y del Laboratorio de Anatomía Comparada y

Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias

Naturales, describieron el fósil de un nuevo bagre proveniente de la

provincia de Entre Ríos.

El espécimen, de unos 9 millones de años de antigüedad,

fue hallado en el lecho de la Formación Ituzaingó, provincia de Entre Ríos,

Argentina y constituye el primer registro fósil para el género y la familia

Aspredinidae. Bunocephalus serranoi, cuyo nombre rinde honor al Profesor

Antonio Serrano, demuestra que aún existen grandes brechas temporales y

geográficas en el registro de la población del continente sudamericano,

evidenciando la falta de conocimiento de muchos clados de peces de agua

dulce.

|

Según el artículo publicado en la revista científica

ZOOTAXA, la mayoría de los bagres tienen esqueletos relativamente robustos,

con muchos elementos óseos gruesos que se conservan bien en comparación con

otros peces, aunque la mayoría de estos registros están representados por

huesos aislados e incompletos, con pocos casos que conservan su posición

anatómica o articulación. Una excepción de esto es el Bunocephalus serranoi:

la nueva especie es representada por un cráneo casi completo y una cintura

pectoral en muy buen estado de preservación. |

El nombre de la especie honra al antropólogo profesor

Antonio Serrano (1899-1982), nacido en Paraná, provincia de Entre Ríos.

Serrano fue un promotor muy activo de la Asociación Estudiantil Pro-Museo

Popular que dio lugar a la creación del Museo de Ciencias Naturales y

Antropológicas de Paraná “Antonio Serrano” (MAS). Según los autores, el

descubrimiento fue posible gracias a la colaboración de Gustavo Righelato,

Graciela Ibargoyen y Gisela Bahler. Fuente: macnconicet.gob.ar

Mas información, fotos y videos en https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/bunocephalus-serranoi-una-nueva-especie.html

Mas información, fotos y videos en https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/bunocephalus-serranoi-una-nueva-especie.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Un estudio

en fósiles Triásicos, permitió identificar datos relevantes

sobre la evolución de la cavidad nasal en los mamíferos.

Un equipo de investigación del que forma parte Agustín

Martinelli, integrante de la Sección Paleontología de Vertebrados del Museo

Argentino de Ciencias Naturales, realizó microfotografías computarizadas de

rayos X en fósiles encontrados en Brasil, Argentina y África, a partir de

las cuales se detectaron modificaciones en la cavidad nasal de los

cinodontes, parientes próximos de los mamíferos actuales.

Hace más de 225 millones de años, durante el Triásico

(primer Periodo de la Era Mesozoica, también conocido como “la Era de los

Dinosaurios”), un grupo de vertebrados llamados cinodontes experimentó una

notable evolución que dio origen a los mamíferos actuales. Estos animales de

aspecto externo muy similar a una comadreja, comenzaron a desarrollar

características anatómicas que generaron una mejoría en los sentidos del

olfato, visión y audición. Con el desarrollo de un cerebro proporcionalmente

grande, la modificación de la cavidad nasal y oral y una dentición

especializada, lograron mejorar la respiración y el aprovechamiento de los

alimentos.

|

Para profundizar en estos hallazgos, el equipo de

investigación conformado por científicos y científicas de Argentina, Brasil

y Reino Unido, realizaron microtomografías computarizadas de rayos X en

distintos cinodontes encontrados en rocas Triásicas de Brasil, Argentina y

África. Así, fue posible estudiar las principales modificaciones de

la cavidad nasal de estas especies. En los mamíferos, existe una cavidad nasal con una

estructura osificada denominada turbinal (o turbinales) altamente irrigada

de vasos sanguíneos, que ayudan a humidificar, calentar y

filtrar el aire que ingresa a los pulmones durante la respiración. |

En el estudio

recientemente publicado en la revista Scientific Report se documentan de

forma detallada los principales cambios en la cavidad nasal de cinodontes,

usando como representantes al género africano Thrinaxodon, y las formas

sudamericanas Chiniquodon, Prozostrodon, Riograndia y Brasilodon.

Como los turbinales son estructuras internas, la

técnica de rayos x utilizada permite reconstruir en forma tridimensional la

cavidad sin destruir el fósil o lo que hay preservado en su interior.

Este hallazgo fue posible gracias al trabajo de Pedro

Fonseca, Cesar Schultz y Heitor Francischini del Instituto de Geociências de

la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), Agustín Martinelli

del MACN-CONICET (Argentina), Pamela Gill y Emily Rayfield del School of

Earth Sciences de la Universidad de Bristol (Reino Unido), Leonardo Kerber

del Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica de la Universidade Federal de

Santa Maria (Brasil), Ana Maria Ribeiro del Museu de Ciências Naturais/SEMA

(Brasil) y Marina Bento Soares del Museu Nacional de Rio de Janeiro

(Brasil). Fuente: macnconicet.gob.ar

Mas información, fotos y videos en

Mas información, fotos y videos en

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Araripesuchus

manzanensis, un nuevo cocodrilo terrestre del Cretacico del noroeste de Río

Negro.

Estudio a cargo de investigadores del

CONICET, Universidad Maimonides y la Fundación Azara; la Facultad de La

Plata y el Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Dientes más, dientes menos, todos

conocemos a los cocodrilos y a sus primos los yacarés. Todos comparten el

ser grandes reptiles con dientes afilados que viven en ríos o pantanos de

todos los lugares calurosos del mundo (zonas tropicales de América, África,

Asia y Oceanía). Sin embargo, en el pasado, la cosa era distinta. Para

empezar, los primeros cocodrilos se originaron como animales terrestres en

ambientes desérticos y, con el tiempo, fueron ocupando otros espacios. Para

mediados del período Cretácico (unos 100 millones de años atrás), los

cocodrilos ocupaban muchos de los modos de vida que hoy ocupan los

mamíferos, como los cocodrilos-orca (Dakosaurus) con aletas, en los mares

neuquinos, hasta los cocodrilos-armadillo, herbívoros excavadores de Brasil.

Por cierto, ¡quedaría en ridículo quien dijera que se mantuvieron iguales

desde la época de los dinosaurios!

|

Hace 100 millones de años había un

desierto entre Neuquén y Río Negro, y sus arenas quedaron preservadas en el

Área Paleontológica de La Buitrera, en la Provincia de Río Negro, parte del

Área Protegida Valle Cretácico. Hoy podemos encontrar los fósiles de muchos

de los animales pequeños y medianos que morían en las arenas del desierto,

pues quedaban rápidamente cubiertos (y protegidos) por la arena. Entre ellos

se encuentra un grupo particular de cocodrilos: los araripesuquios

(formalmente pertenecen a la familia Uruguaysuchidae), de no más de un metro

de largo y 40 cm de alto. |

A diferencia de los cocodrilos modernos,

que tienen las fosas nasales y los ojos bien arriba en el cráneo (lo que les

permite respirar con el cuerpo sumergido), los araripesuquios tenían un

hocico angosto con las fosas nasales al frente, ubicadas del mismo modo que

las de un perro o un zorro. Sus ojos se hallaban a los costados de la cabeza

y los brazos y piernas, en lugar de salir hacia los costados, se ubicaban

bien debajo del cuerpo, llevando su panza lejos del suelo y permitiéndoles

ser animales ágiles que recorrían al trote el desierto buscando comida

animal o vegetal, de un modo más parecido al de los zorros actuales que al

de otros cocodrilos. Por eso los conocemos como cocodrilos-zorro.

Dado que no hacía mucho

que el océano Atlántico se había formado, dejando de un lado a Sudamérica y

del otro a África, todavía existían especies similares a ambos lados del

océano. Por eso, de las 6 especies conocidas de Araripesuchus, tres

son de África y tres de Sudamérica.

En Argentina se conocen hasta el momento

dos especies, de la misma época, A. patagonicus, de Neuquén y A.

buitreraensis, de Río Negro. Araripesuchus buitreraensis fue publicada por

Diego Pol y Sebastián Apesteguía, investigador de Fundación Azara y UMAI, en

el año 2005 y fue descubierto en la localidad de La Buitrera, cerca de Cerro

Policía.

En esta ocasión presentamos a una tercera

especie, encontrada en la misma zona: Araripesuchus manzanensis, descrita

por investigadores del CONICET (Argentina), trabajando en distintas

instituciones: la Dra. María Lucila Fernández Dumont y el Dr. Sebastián

Apesteguía, el Dr. Diego Pol del Museo Argentino de Ciencias Naturales y la

Dra. Paula Bona, del Museo de La Plata.

Esta nueva especie se diferencia de las

anteriores por sus dientes posteriores menos puntiagudos, más redondeados.

Esos dientes, que llamamos molariformes, tienen una corona bulbosa con

pequeños abultamientos en el borde de una de las superficies de oclusión,

mucho más planas que las de los animales carnívoros. Este tipo de dientes

recuerda a los que podríamos ver en algunos mamíferos que comen animales

pequeños de caparazón duro, como caracoles e insectos. A esta dieta se la

conoce como durófaga.

El nuevo material fue hallado en La

Buitrera, una localidad fosilífera situada cerca de Cerro Policía, en el

noroeste de Río Negro, a unos 1.300 kilómetros de Buenos Aires. A lo largo

de 25 años desde su descubrimiento, La Buitrera ha aportado a la ciencia una

impresionante lista de hallazgos completamente nuevos como dinosaurios

carnívoros pequeños (Buitreraptor, Alnashetri), herbívoros acorazados (Jakapil),

reptiles esfenodontes herbívoros (Priosphenodon) y carnívoros (Tika),

lagartijas, serpientes con patas (Najash), pequeños mamíferos de hocico

largo (Cronopio), tortugas de agua (Prochelidella) y peces pulmonados.

El trabajo fue publicado en la revista

científica Journal of Systematic Palaeontology con el título en inglés «A

new species of Araripesuchus with durophagous dentition increases the

ecological disparity among uruguaysuchid crocodyliforms». El estudio

realizado cuenta con una descripción detallada enfocada en dos cráneos casi

completos (de no más de 10 cm de largo) además de una mandíbula con la

porción anterior del cráneo. Se realizaron tomografías computadas para una

mejor descripción de los huesos que se encontraban cubiertos de sedimento,

una fuerte arenisca anaranjada, y que no podían limpiarse debido a la

fragilidad del material. Además, se tomaron fotografías detalladas de los

dientes con un microscopio electrónico de barrido. Por último, se realizó un

análisis filogenético (de parentesco) para comprobar cómo estos cocodrilos

se relacionaban con el resto, tanto actuales como extintos.

El nombre de la especie fue elegido para

honrar a «El Manzano», un establecimiento rural, conocido en la década de

1920 como «Rancho de Ávila», donde las familias Pincheira y Zúñiga han

brindado desde 1999 con enorme amabilidad su lugar y cuidados para que el

equipo de trabajo pudiera acampar y guarecerse de las condiciones más

hostiles de campo adentro en las numerosas campañas paleontológicas a La

Buitrera.

Ahora, una vez colectados, limpiados,

ordenados y estudiados, los materiales fósiles originales han retornado al

Museo Provincial Carlos Ameghino de la ciudad de Cipolletti, Río Negro,

donde se encuentran depositados.

El más importante de los especímenes fue

descubierto en MED 3, uno de los sitios dentro de la localidad de La

Buitrera, donde afloran los niveles superiores de la Formación Candeleros,

de hace entre 93 y 100 millones de años. Mientras que en Neuquén esta unidad

geológica fue depositada por ríos que bajaban desde la serranía de la Dorsal

de Huincul hasta desaguar en una gran laguna poco profunda, en Río Negro, en

cambio, los ríos estacionarios no llegaban a la laguna y se secaban entre

las arenas de un vasto desierto, el Kokorkom, o desierto de los huesos,

donde grandes dunas se formaban y deformaban a merced de los vientos que

venían del oeste. Las arenas depositadas, endurecidas, compactadas y

petrificadas, se conocerían luego como Formación Candeleros.

Un detallado estudio desarrollado por los

geólogos Gonzalo Veiga, Joaquín Pérez Mayoral y Sabrina Lizzoli, del CIG (La

Plata), María Lidia Sánchez, Estefanía Asurmendi, David Candia Halupczoc y

Soledad Gualde (U.N. de Río Cuarto), nos permitieron conocer los detalles

ambientales donde, con sus etapas áridas y húmedas, se contraían y expandían

los márgenes del viejo desierto Kokorkom permitiendo la increíble

preservación de los fósiles del Área Paleontológica de La Buitrera, que es

hoy conocida como un ‘lagerstätten’, uno de los sitios de preservación

fosilífera excepcional a nivel mundial.

Aunque el equipo lleva 25 años estudiando

la misma zona, la naturaleza no tiene prisa en desenterrar sus tesoros, y

sólo el trabajo extendido y sistemático fue capaz de mostrar que había otras

especies en una zona que ya se pensaba bien conocida. De hecho, la dentición

durófaga de Araripesuchus manzanensis indica que hubo diferencias dietarias

entre ellos, una variación en la alimentación entre cocodrilos de la misma

localidad y del mismo género, aumentando con ellos la complejidad del

ecosistema, así como la diversidad taxonómica y ecológica de este grupo de

cocodrilos terrestres del desierto, un sitio donde la provisión diaria de

agua y alimentos determina con dureza la supervivencia de los individuos.

Así, los huesos de estos nuevos materiales fósiles aumentan nuestro

conocimiento acerca de los distintos cocodrilos terrestres que recorrían

nuestro territorio a mediados del período Cretácico en los restos del ya

fragmentado continente de Gondwana. Ilustracion de Gabriel Díaz Yantén (@paleogdy).

Fuente; maimonides.edu

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/araripesuchus-manzanensis-un-nuevo.html

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/araripesuchus-manzanensis-un-nuevo.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

La exhibición itinerante del Mef “Dinosaurios de la

Patagonia”, continúa viajando por el mundo.

La exposición itinerante del Museo Egidio Feruglio

(MEF), realizada íntegramente en la ciudad de Trelew (Chubut) y desarrollada

en conjunto con CaixaForum (España), abre sus puertas al público, esta vez

en Madrid.

La estrella de la exhibición

es la réplica en tamaño real de Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande

conocido, que se presenta al aire libre en el paseo del Prado.

La exposición itinerante “Dinosaurios de la Patagonia”

inició su viaje por diferentes partes del mundo: Australia, Nueva Zelanda,

Brasil. Y desde hace un año comenzó su gira por España. Primero fue Barcelona y

ahora es el turno de Madrid, donde estará hasta el 6 de abril de 2025 en

CaixaForum.

Los visitantes pueden pasear entre réplicas a escala real

de 13 especies de dinosaurios, que nos revelan la evolución y diversidad de

linajes tanto carnívoros como herbívoros. Entre ellos se encuentra el gigante

Tyrannotitan chubutensis, el pequeño Manidens condorensis

de apenas 75

centímetros, y los antiguos Eoraptor lunensis y Herrerasaurus ischigualastensis,

que vivieron hace 230 millones de años.

Entre las joyas de la exposición se encuentra la réplica

del mayor dinosaurio patagónico conocido: Patagotitan mayorum. Este

descubrimiento, es uno de los más importantes del siglo en la Patagonia. Debido

a su colosal tamaño (38 m de alto x 10 m de alto), fue casi imposible exhibirlo

en interiores. Por esta razón, la réplica se ha colocado al aire libre en la

explanada exterior de CaixaForum Madrid y forma parte de un recorrido que

incluye el Museo Reina Sofía y el Museo del Prado.

La muestra, abierta al público el pasado 17 de julio, fue

presentada por la directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, y el

paleontólogo José Luis Carballido, codescubridor de Patagotitan mayorum e

investigador del MEF. Además, el evento contó con la presencia de Rubén Cúneo,

Director del MEF; y miembros del equipo de exhibiciones itinerantes como

Florencia Gigena, gerente de Comunicación y Marketing del MEF; y Matías Cutro,

coordinador del área de Comunicación y prensa del MEF.

Después de Madrid, la exhibición continuará recorriendo

España, visitando Valencia, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca.

La presencia de dinosaurios patagónicos en otros lugares

del mundo pone en valor nuestro territorio. No solo se trata de tener a un

embajador patagónico y trelewense que promueva Chubut como destino turístico,

sino también de posicionar a la provincia como un centro científico de

relevancia internacional.

Las réplicas se fabrican íntegramente en Trelew. Su

modelado y recreación se hace bajo asesoramiento científico y se obtienen

mediante escaneado 3D de piezas originales. Las copias de los huesos fosilizados

son mucho más livianas que los originales y hacen posible el montaje de estas

réplicas.

Cada pieza se transporta en su propia caja especialmente

diseñada. Las 65 cajas promedio que componen la exhibición, entre réplicas,

escenografía, cartelería y material audiovisual, viajan por mar hacia su

destino. Parten del parque industrial de Trelew hasta el puerto de Buenos Aires.

Desde allí, se embarcan en tres contenedores (uno de ellos exclusivo para

Patagotitan) y la carga viaja por mar al país de destino. Otros camiones retiran

la carga en el puerto y la trasladan al museo.

La exhibición en España tuvo la particularidad de que la

réplica de Patagotitan debía estar al aire libre y resistir cambios de

temperatura, humedad y vientos intensos. Para lograrlo, se realizaron algunas

modificaciones estructurales.

El Jefe del Taller de Exhibiciones Maximiliano Iberlucea y

Pablo Passalia, Técnico del MEF, viajaron a España para colaborar con el equipo

de técnicos de CaixaForum en el armado y supervisión de la exhibición.

Todo este trabajo de precisión y logística, hace que los

dinosaurios de la Patagonia vuelvan a caminar por el mundo, esta vez, de la mano

del Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Fuente: mef.org.ar

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/la-exhibicion-itinerante-del-mef.html

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/la-exhibicion-itinerante-del-mef.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Recuperan fósiles de un

elefante sudamericano extinto, en la localidad de San Pedro.

El hallazgo fue realizado por el maquinista de

la Empresa Tosquera San Pedro y corresponde a un ejemplar de grandes

dimensiones.

Un “colmillo” o defensa de un mastodonte

adulto de gran porte, fue hallado por Ezequiel Giorgi, maquinista de la empresa

“Tosquera San Pedro”. La pieza fue descubierta durante trabajos de

extracción de tosca y de inmediato se convocó al equipo del Museo Paleontológico

de San Pedro para su recuperación.

José Luis Aguilar, Walter

Parra y Jorge Martínez, integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles,

acudieron al llamado de la empresa y realizaron las tareas correspondientes para

liberar al fósil del sedimento que lo rodeaba. Una vez en el museo, se

efectuaron los trabajos de limpieza y consolidación del colmillo o defensa.

|

Se estima que la

pieza, de unos 24 cm de diámetro, debió haber superado los 2,20

metros de longitud cuando era ostentada por el animal en vida y

superado los 80 kilogramos de peso. Es el tercer ejemplar de gran

porte que aparece fosilizado en ese sector del partido de San Pedro,

a pocas decenas de metros unos de otros y en la misma capa de

sedimento. Se cree que la presencia de estos mastodontes, parientes

prehistóricos de los elefantes actuales, ha sido muy numerosa

durante un lapso de tiempo transcurrido a comienzos de la edad

Bonaerense, hace unos 400.000 a 500.000 años atrás. |

Todos los fósiles de

mastodontes hallados en San Pedro a lo largo de los últimos años, permiten

corroborar la existencia de la especie en la zona norte de Buenos Aires durante

todo el Pleistoceno, ya que se han descubierto diferentes ejemplares en todas

las capas sedimentarias depositadas a lo largo del último millón de años en la

zona.

La gran pieza fosilizada ya se

puede observar, en el taller de preparación vidriado que el museo posee al final

de su recorrido didáctico. Fuente: Museo Paleontológico de San Pedro "Fray

Manuel de Torres".

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/recuperan-fosiles-de-un-elefante.html

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/recuperan-fosiles-de-un-elefante.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Revelan detalles únicos sobre la

evolución de la mandíbula de los Tigres dientes de

sable.

Valentina Segura es

investigadora del CONICET y participó de un estudio internacional que explica la

morfología y funcionalidad de la mandíbula de estos prehistóricos félidos desde

principios de su desarrollo, y cómo este proceso se relacionaba con sus hábitos

alimenticios.

Los Tigres dientes de sable,

pertenecientes al género extinto Smilodon, eran grandes félidos prehistóricos

que habitaron el planeta durante el período geológico denominado Pleistoceno.

Se caracterizaban por la importante extensión de sus colmillos en forma

de sable de hasta 18 centímetros de longitud, y por ser dominantes depredadores

de los ecosistemas terrestres con residencia en América del Norte y Sur, antes

de su extinción definitiva al final de la última Edad de Hielo, hace

aproximadamente unos 10 mil años.

|

Hace ya varias décadas que estos mamíferos

antiguos son estudiados desde su etapa juvenil, es decir, desde que son crías,

hasta alcanzar la forma adulta por especialistas de los ámbitos de la biología y

zoología, y una de esas referentes en el campo es la investigadora del CONICET

NOA Sur en la Unidad Ejecutora Lillo (UEL, CONICET-FML), Valentina Segura.

Recientemente, en colaboración con un equipo internacional y multidisciplinar,

la especialista publicó nuevas evidencias sobre la evolución mandibular de este

animal desde principios de su desarrollo, y cómo este proceso se relacionaba con

sus hábitos alimenticios. |

Mediante la implementación de tecnologías y

herramientas computacionales modernas para la realización de simulaciones y el

análisis de la estructura mandibular de distintos fósiles de Rancho La Brea

-sitio arqueológico y paleontológico conocido por sus pozos de brea (asfalto

natural) ubicado en California, Estados Unidos-, revelaron detalles únicos que

dan cuenta de las variaciones en la morfología y funcionalidad de la mordida del

Smilodon fatalis –de la familia Felidae-, que compararon con los de un familiar

contemporáneo a nuestros tiempos: Panthera leo, mejor conocido como león.

“A partir de estos estudios se llegó a la

conclusión de que tanto los leones como los dientes de sable experimentaron

cambios significativos en la forma de sus mandíbulas con la aparición del diente

carnasial inferior, que funciona como una tijera que les permite cortar con

destreza los músculos y tendones, crucial para mantener la dieta carnívora; y

que marca el final del período en el que se alimentan exclusivamente de leche”,

explica Segura.

Según los especímenes que analizaron de la

colección de Rancho La Brea, el Smilodon fatalis posee un patrón de desarrollo

único con una secuencia de erupción dental más retardada en comparación con los

leones, asegura la investigadora de la UEL, lo que significa que los dientes de

estos félidos antiguos –que en su etapa adulta podía llegar a pesar alrededor de

300 kilos- tardaron más tiempo en salir a través de las encías para

desarrollarse completamente.

|

En este sentido, es importante destacar que

los cráneos que estudiaron estaban en condiciones óptimas de preservación

gracias a que la brea es una sustancia que atrapa y cubre los restos de animales y

plantas, impidiendo que el aire, el agua y los microbios los descompongan. Es

por eso que en estos depósitos los fósiles se mantuvieron intactos. Para el análisis de 49 mandíbulas -22 de

dientes de sables, 23 de leones Panthera leo, y 4 de otras especies de félidos-

se utilizaron en diferentes etapas de desarrollo técnicas avanzadas de morfometría

geométrica 3D y simulaciones de elementos finitos. La primera

metodología se utilizó para estudiar la forma y la variabilidad de estructuras

biológicas tridimensionales, y la segunda es una herramienta computacional que

permite predecir el comportamiento de estructuras complejas bajo diferentes

condiciones físicas.

|

Las evidencias indican que los dientes de

sable experimentaron un período de lactancia más prolongado: “A pesar de tener

una eficiencia superior en la edad adulta para efectuar la mordida durante la

cacería -aclara la investigadora de la UEL-, los cachorros de Smilodon eran

marcadamente ineficientes hasta una edad avanzada en semejanza con los leones.

Es decir que el retraso en el cambio de forma

mandibular y la menor eficiencia en la mordida durante el crecimiento debido al

destete tardío sugiere que tuvieron un cuidado parental más prolongado.

Asimismo, las mandíbulas de Smilodon mostraron adaptaciones únicas como

enderezamientos del cuerpo mandibular y la rotación del proceso coronoides,

aspecto que mejoró las capacidades del animal para manejar una dieta exigente a

lo largo de su desarrollo. Fuente: Conicet.

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/revelan-detalles-unicos-sobre-la.html

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/revelan-detalles-unicos-sobre-la.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Fósiles de un gliptodonte revelan que los humanos ya

habitaban el territorio argentino hace 21 mil años.

Analizaron 32 marcas en fragmentos óseos de un

ejemplar que vivió en la zona del Río Reconquista hace 21.000 años; prueban la

interacción humana con la megafauna prehistórica

Treinta y dos marcas pequeñas en los restos

fósiles de un gliptodonte que habitó hace 21.000 años la zona del actual Río

Reconquista, en la provincia de Buenos Aires, serían la primera evidencia de la

presencia humana en el sur de América unos 5000 años antes de lo conocido hasta

ahora.

Tras analizar con distintas técnicas esos

cortes en vértebras y otros fragmentos óseos, además de datarlos junto con los

sedimentos donde fueron hallados, un equipo de investigadores argentinos que

trabajan en instituciones de referencia en el país, Francia y China determinaron

que el patrón de esas marcas responde a “una secuencia lógica de desposte” del

animal con instrumentos de piedra.

|

Características únicas, como la cantidad, la

ubicación, los ángulos o la profundidad de los cortes, junto con la posición

lateral en la que se encontró el caparazón y los fragmentos óseos del ejemplar

de Neosclerocalyptus, describen el empleo de una técnica para poder separar la

carne del esqueleto, según explicó a LA NACIÓN parte del equipo liderado por

Mariano Del Papa, de la División Antropología de la Facultad de Ciencias

Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). |

Los resultados, publicados hace instantes en

la revista PlosOne, desafían el conocimiento disponible sobre cuándo se pobló el

sur de la región y así lo destacó el editor en un comunicado sobre la relevancia

de este hallazgo, que en el proceso contó con el apoyo de la Fundación de

Historia Natural Félix de Azara. “El momento de la ocupación temprana de América

del Sur es un tema de debate intenso, muy relevante para el estudio sobre la

dispersión de la población en el continente americano y el papel que habrían

tenido los humanos en la extinción de los grandes mamíferos al final del

Pleistoceno –se señaló–. La escasez generalizada de evidencia arqueológica

directa de la presencia humana temprana y de las interacciones entre humanos y

animales obstaculiza ese debate”.

Junto con Martín de los Reyes, de la División

Paleontología Vertebrados de la misma facultad de la UNLP y el Instituto

Antártico Argentino, y Miguel Delgado, investigador del Conicet y del Centro

Colaborador de Innovación en Genética y Desarrollo de la Universidad de Fudan,

Shanghái, recibieron a este medio en el laboratorio del Museo de Ciencias

Naturales de La Plata, donde hicieron algunos de los estudios.

Otras pruebas quedaron a cargo de Nicolás

Rascovan, de la Unidad de Paleogenómica Microbiana del Instituto Pasteur, en

París, y Daniel Poiré, del Centro de Investigaciones Geológicas (Conicet-UNLP).

Guillermo Jofré, del Repositorio Paleontológico Ramón Segura, de Merlo,

provincia de Buenos Aires, realizó la extracción de las piezas y los sedimentos

con un bochón. Estaban a cuatro metros de profundidad, en el margen del Río

Reconquista. Fue en 2015, cuando operarios que hacían tareas con una máquina

excavadora en el lugar se toparon con los restos.

|

Corresponden a vértebras, el tubo caudal y el

caparazón, que fueron hallados “en buenas condiciones” de conservación. El

animal, de acuerdo con la reconstrucción que hicieron los investigadores, estaba

ubicado sobre el caparazón, patas hacia arriba, inclinado hacia el lateral

izquierdo. Pesaba unos 300 kilos y medía unos dos metros de largo. La especie

Neosclerocalyptus eran los gliptodontes más pequeños y se extinguieron hace unos

8000 años de la megafauna que habitó la zona del Gran Buenos Aires.

|

Un recorte en una de las piezas hecho para las

pruebas de laboratorio deja ver el buen estado de conservación en el que estaban

los restos fósiles hallados en los márgenes del Río Reconquista, en Merlo. “La evidencia a partir de nuestro estudio

cuestiona el marco temporal de la primera población humana de América que la

ubica hace 16.000 años”, dijo Delgado, que también integra la División

Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP.

La datación por radiocarbono que hizo Rascovan

en el laboratorio de análisis de materiales Ciram, de París, determinó que los

restos fósiles tienen unos 21.000 años de antigüedad. Otros hallazgos

arqueológicos de esta zona austral de la región, sobre los que se apoya la

teoría más aceptada sobre la migración humana hacia el sur por el estrecho de

Bering, tienen casi 6000 años menos.

“Esto surge en un momento en el que están

empezando a aparecer evidencias en otros lugares del norte de América, como

Alaska, Estados Unidos y México, fechadas para la misma época, entre 26.000 y

22.000 años atrás. Ahora, se agrega la de Argentina, de hace 21.000 años

–detalló Del Papa–. De alguna manera, esto estaría reconfigurando la discusión

científica sobre el proceso de poblamiento de América: desde que comenzaron las

investigaciones en arqueología siempre nos preguntamos de dónde viene el hombre

americano”.

Como recordó el arqueólogo y antropólogo, a

mediados del siglo XIX para esas preguntas científicas empezaron a plantearse

diferentes teorías y la más robusta fue que el hombre pobló América desde

Siberia, a través del estrecho de Bering, que une Rusia con Alaska.

“Ahora –continuó Del Papa–, hay dos posturas

cronológicas sobre la llegada de los primeros humanos: el paradigma tardío, que

ubica ese ingreso hace 16.000 años, y el temprano, que plantea que ocurrió entre

los 25.000 y 22.000 años en el pasado. Hoy, hay una disputa científica entre

ambos. El tardío es el que más sistematizado está hasta el momento, pero están

apareciendo estas nuevas ‘anomalías’ de ese paradigma que se van sumando y van a

llevar a un corrimiento de fechas, pero eso todavía hay que probarlo. Nuestro

trabajo tiene integridad en ese sentido y PlosOne, al publicarlo, lo avala”.

En estos casi nueve años, para preparar y

analizar cada uno de los fragmentos hallados y los sedimentos del terreno en el

que se encontraron se necesitó también de geólogos, biólogos y anatomistas de

vertebrados, además de arqueólogos, paleontólogos y antropólogos, con técnicas

que aplicaron por primera vez.

|

“Cuando vi las marcas que le habían llamado la

atención a Guillermo [Jofré], todo lo que podía ser no era: el ataque de un

carnívoro para comer, mordeduras de algún roedor o la acción de materiales del

suelo, como la arena, al pisar el lugar o por rodar –señaló de los Reyes–. Nada

era parecido a las características morfológicas de esos cortes y, hasta ahora,

no habían marcas de corte documentadas en un gliptodonte”. Con Delgado avanzaron

para poder determinar qué había causado esas pequeñas rayas a simple vista, que

al amplificarlas tenían distintos ángulos y profundidad. “Al animal lo mataron o

lo carroñaron, eso aún no lo podemos determinar, pero le sacaron los músculos y,

en poco tiempo, la tierra lo tapó.

|

Eso permitió que se fosilizara en buenas condiciones

y se preservaran esas marcas. Las vértebras caudales y el tubo caudal estaban

articulados, casi como en la posición en vida del animal”, agregó el

paleontólogo.

También definieron que la ubicación de las

marcas no era aleatoria, sino donde se unen los tendones a los huesos. Todo era

del lado izquierdo del animal, lo que ayudó a reconstruir que se necesitó de más

de un individuo para dar vuelta al animal, sostenerlo y depostarlo. “Hay otras

marcas en los cuerpos vertebrales y la apófisis neural, otro corte en la cadera,

donde se une con el fémur, que fue para separar la pata. Es una secuencia lógica

en un patrón –explicó de los Reyes–. Determinamos con análisis anatómicos que

toda la musculatura del animal estaba en los cuartos traseros y ahí es donde

fueron a buscar la carne”.

Aún queda por poder identificar la herramienta

utilizada, evidencia que esperan encontrar en próximas búsquedas en el sitio

original. “Es un instrumento lítico. Eso es seguro. Y los cortes se hicieron con

el hueso fresco, no después”, mencionó Del Papa.

Para Delgado, con la aparición de estos

resultados, más la aparición de otros sitios con evidencia en América, incluidas

huellas humanas “muy bien datadas cronológicamente” y herramientas encontradas

en Brasil, se pudo empezar a documentar que hubo un poblamiento más temprano.

“Con nuestro trabajo, a medida que fuimos haciendo los estudios, ese

rompecabezas cada vez va teniendo más sentido”, indicó.

Con imágenes en 3D y un análisis cualitativo

de las marcas, también observaron diferencias entre las marcas de la zona de la

pelvis del animal y las vértebras asociadas con la presión ejercida para cortar

tejido de distinta densidad. “Empezamos a tratar de contextualizar esas marcas

en el paleoambiente para ir descartando otras variables que podrían haber

intervenido en el patrón de corte”, agregó Delgado.

Utilizaron una base de datos comparativos para

cotejar las marcas con modelos digitalizados de cortes óseos hechos a 45° y 90°

en un laboratorio. “Las marcas que encontramos se agrupan de manera muy similar

con las experimentales, hechas por humanos, con lo que fuimos reforzando

nuestras observaciones”, continuó sobre la nueva prueba de la interacción entre

pobladores y megafauna hace 21.000 años. “Este es un debate candente en la

actualidad y, con estos datos bien comprobados con las mejores técnicas

disponibles, aportamos nuestro granito de arena a un cambio de paradigma sobre

el poblamiento de América”, finalizó Delgado. Fuente La Nacion.com.ar

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/fosiles-de-un-gliptodonte-revelan-que.html

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/fosiles-de-un-gliptodonte-revelan-que.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

El experimentó de un grupo de reptiles

extinto para adaptarse al medio acuático.

En 160 millones de años de existencia, los

ictiosaurios pasaron de ser cuadrúpedos terrestres a adquirir formas similares a

los delfines actuales para poder vivir en el mar.

El análisis de su evolución se hizo en base a

algoritmos como los que se utilizan en las redes sociales virtuales para

vincular usuarios, lo que permitió comprender de qué manera se fueron conectando

las diversas estructuras óseas de sus miembros.

|

Los ictiosaurios fueron un grupo de reptiles ya completamente

extinto que vivió a lo largo de 160 millones de años. Sus primeras

formas, surgidas en los comienzos del Triásico (alrededor de 250

millones de años atrás), presentaban cuatro patas y una cola, y se

asemejaban a los cocodrilos actuales. |

Sus representantes más recientes, extinguidos a fines

del Cretácico (hace unos 90 millones de años), eran “lagartos con forma de pez”,

hábiles nadadores como los delfines, y dominaron los ecosistemas marinos de todo

el mundo. “Experimentaron una modificación tan increíble desde el punto de vista

anatómico que, para la paleontología, son un grupo paradigmático, el cénit de la

adaptación al mar”, resalta Lisandro Campos, becario del CONICET en la Facultad

de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM,

UNLP) y uno de los autores de un trabajo científico publicado en el último

número de la revista Diversity que indaga en las transformaciones que implicó

esa adaptación mediante el uso de una herramienta muy novedosa: el análisis de

las redes anatómicas.

Esta técnica se basa en adaptar los algoritmos

que se utilizan en informática para el desarrollo de las redes sociales

virtuales, en particular aquellos que permiten establecer patrones de

conectividad entre usuarios e identificar conductas para sugerir publicidades o

servicios acordes a los gustos e intereses de quienes las utilizan, con el

objetivo de modelar de qué manera se conectan y relacionan distintas

estructuras. La idea surgió en España, donde el algoritmo se aplicó a una

estructura abstracta basada en el esqueleto de determinados animales en la que

cada hueso representaba un punto o nodo y las articulaciones o nervios que los

unen configuraban las líneas de conexión, con la finalidad de estudiar el patrón

de conectividad. En Argentina, el

primer trabajo realizado con esta herramienta

data de 2020, cuando un equipo del Museo de La Plata, el Museo Paleontológico

“Egidio Feruglio” (MEF) de Trelew, Chubut y el Instituto Patagónico de Geología

y Paleontología (IPGP, CONICET) estudió cómo diversos organismos se adaptaron al

mar mutando sus patas en aletas.

|

Para el trabajo de reciente publicación, los

expertos y expertas se centraron en cómo fue la adaptación de los ictiosaurios:

“Las patas de estos vertebrados eran candidatas perfectas para realizar

un análisis de este tipo porque son únicas en todo el reino animal. Son

estructuras muy complejas, que fueron cambiando mucho a lo largo de su

evolución, y presentaban gran cantidad de contactos y conexiones entre

huesos.

|

A diferencia

de todo lo conocido en vertebrados, ellos llegaron a tener hasta doce o trece

dedos en cada pata y, en cada dedo, hasta 50 falanges”, comenta Campos, y añade:

“Cuando caminaban sobre la tierra, las patas tenían la función de sostener el

peso del cuerpo y transportarlo, pero al moverse en el mar esta función perdió

sentido. En la exploración que hicieron los primeros ictiosaurios del

medioambiente acuático, usaron su cola como propulsor y las aletas como

estructuras capaces de darles estabilidad, algo que con el tiempo se fue

perfeccionando”.

Para la colecta de datos que permitieron

modelar las estructuras de las patas, el equipo utilizó ejemplares de todos los

grupos de ictiosaurios conocidos, y pertenecientes a cada etapa de su historia

evolutiva: los más antiguos, provenientes del sur de China; la totalidad de los

ejemplares hallados en Argentina; y otros que forman parte de colecciones de

Alemania, Australia, Bélgica, Inglaterra, Japón y Noruega. “Tomamos todas las

patas, cada hueso de esas patas, e hicimos modelos en los que cada uno de ellos

es un punto o nodo y analizamos con cuántos otros se conecta, de qué manera se

relacionan entre sí, y con cuáles se excluyen”, dice Campos, y agrega: “Además,

comparamos las patas de los ictiosaurios con las de otros vertebrados marinos

que se transformaron en nadadores, como ballenas, orcas, delfines, cachalotes y

narvales, y otros reptiles marinos, como plesiosaurios y mosasaurios”.

|

Uno de los hallazgos que sorprendió al grupo

de expertos y expertas es que a lo largo de su trayectoria evolutiva los

ictiosaurios llevaron a cabo un proceso de reintegración de la pata, es decir

que al miembro original que contaba con los dígitos separados y con

capacidad individual, a lo largo de su evolución gradualmente le sumaron

más dedos y, a su vez, mayor cantidad de elementos óseos a cada dedo, y

los fueron juntando para hacerlos funcionar como una aleta completamente

integrada que les dio una refinada capacidad de maniobra.

|

“Esta motricidad fina les permitió

independizarse de otras tácticas de cacería y escape. No les hacía falta ser los

más rápidos o grandes, si eran los más hábiles maniobrando. Entonces, esta

movilidad nos sugiere que eran cazadores hiper eficientes y, al mismo tiempo,

presas super escurridizas para sus depredadores”.

Para finalizar, el experto destaca la utilidad

de las herramientas matemáticas utilizadas y el caudal de información que

aportan: “Es algo aplicable a cualquier sistema con conectividad y permite

entender y discutir aspectos de la paleobiología, de cómo vivían los organismos

fósiles que antes, sin este tipo de análisis, nos eran inaccesibles”, apunta.

Fuente: Conicet.

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/el-experimento-de-un-grupo-de-reptiles.html

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/el-experimento-de-un-grupo-de-reptiles.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Notosphenos finisterre y Alamitosphenos mineri, dos nuevas

especies de esfenodontes del Cretácico de la Patagonia Argentina.

A través de la publicación en revistas especializadas, el

equipo informó que se hallaron dos especies nuevas de tuátaras (réptiles) en

Santa Cruz y en Río Negro. El equipo de científicos del CONICET, Museo Argentino

de Ciencias Naturales, Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia de Tokyo y la

Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” dieron a conocer el hallazgo de

dos especies nuevas de tuátaras encontradas en diferentes partes de la

Patagonia.

Los esfenodontes o tuátaras (Sphenodon) son un grupo de

reptiles que en la actualidad se encuentra representado solo por dos especies

que se distribuyen en algunas islas de Nueva Zelanda. A diferencia de lo que

ocurre en la actualidad, durante la Era Mesozoica, también conocida como la Era

de los Dinosaurios, diversas especies de tuátaras podían encontrarse dispersas

en la mayor parte de los continentes.

|

|

Las exploraciones fueron realizadas en capas de 70 millones

de años en las provincias de Río Negro y Santa Cruz. En aquel entonces no

existía la cordillera de los Andes, y los vientos húmedos del pacífico llevaban

humedad a la Patagonia, que estaba cubierta de lagos, lagunas, ríos y bosques.

Estos ambientes eran dominados por grandes dinosaurios, a cuyos pies se

encontraban grandes variedades de organismos más pequeños, incluyendo insectos,

ranas, serpientes, aves, mamíferos, tortugas y lagartos, entre ellos los

esfenodontes.

|

Debido al pequeño tamaño de los restos de

estas criaturas, su hallazgo es muy infrecuente y cada pieza que se descubre

reviste una gran importancia científica. Es por eso que cada una de ellas es de

gran valor científico.

Durante el año 2022, una campaña paleontológica dirigida en

la Estancia La Anita, localizada en las cercanías de la ciudad de Calafate, en

la provincia de Santa Cruz, resultó en numerosos hallazgos de pequeños

organismos fósiles. En esas capas, la técnica en paleontología Ana Moreno

Rodríguez encontró una pequeña pieza con algunos dientes. Este ejemplar resultó

ser el de una nueva especie de esfenodonte, que los investigadores nombraron

como Notosphenos finisterre. Esta especie era de tamaño muy pequeño (no habría

superado los 30 centímetros de longitud) y a juzgar por la forma de sus dientes

se alimentaba de insectos.

Notosphenos es muy semejante a los esfenodontes vivientes

de Nueva Zelanda. Este hallazgo junto al de mamíferos primitivos como el

ornitorrinco Patagorhynchus pascuali, muestran que las faunas de Patagonia y

Oceanía eran más semejantes de lo pensado. Cabe resaltar que, hace unos 70

millones de años, Patagonia y Oceanía estaban conectadas a través de la

Antártida, formando un continente común.

|

|

A diferencia de lo que ocurre hoy -en donde las serpientes

no se encuentran en estas regiones australes- el Notosphenos fue encontrado

junto a una gran diversidad de especies de serpientes. Esto, junto al hallazgo

de diversos caracoles y tortugas acuáticas, muestra que el clima en la zona era

más cálido y húmedo que en la actualidad. |

En ese mismo año, pero en la provincia de Río Negro, una

expedición paleontológica llevada adelante cerca de la localidad de Arroyo

Ventana, en la Estancia Nueva Poupeé, fueron encontrados restos de otra especie

de esfenodonte, en capas de unos 70 millones de años de antigüedad.

En este caso, el técnico paleontológico Santiago Miner

encontró un fragmento de mandíbula con dientes que resultó pertenecer a una

nueva especie de esfenodonte. Esa especie fue nombrada por los investigadores

como Alamitosphenos mineri. A diferencia de otras especies su mandíbula era

fuerte y formaba una especie de mentón prominente y sus dientes era bajos y

anchos.

Alamitosphenos fue encontrado junto a una gran cantidad de

huesos pequeños de ranas, serpientes, aves y mamíferos, así como restos de grandes dinosaurios. Todos

ellos fueron depositados cuando un antiguo mar desde el Atlántico invadió el

norte de la Patagonia. Este brazo de mar, conocido como “Mar de Kawas” era de

aspecto más bien tropical, con una enorme cantidad de reptiles marinos, corales

y moluscos, poblando sus costas.

|

|

Aquí el Alamitosphenos compartía el ambiente junto a

variados esfenodontes de diferentes hábitos: algunos eran insectívoros y se

asemejaban a los esfenodontes vivientes; otros eran de gran tamaño, posiblemente

acuáticos; mientras que otros parecían ser predadores de pequeños animales. A

esta gran diversidad de esfenodontes se agrega el Alamitosphenos, cuyo aspecto

hace pensar que se trataba de una especie que machacaba vegetales y semillas.

|

Esto demuestra que los esfenodontes fueron muy diversos en hábitos y que aún

estamos muy lejos de conocer todas las especies que existieron.

Hace unos 65 millones de años la caída de un asteroide

resultó en una suerte de invierno nuclear que provocó la desaparición de los

enormes dinosaurios y otros reptiles. Sin embargo, los esfenodontes lograron

sobrevivir a este impacto. Los estudios de la histología en esfenodontes fósiles

hacen pensar que al igual que las especies actuales, podían tolerar climas fríos

(con temperaturas de unos 5 grados) y eran capaces de refugiarse en madrigueras

subterráneas.

Esta capacidad de tolerar las bajas temperaturas

diferenciaría a los esfenodontes, no sólo de gran parte de los reptiles

actuales, sino también de otros grupos que desaparecieron junto con los

dinosaurios por no contar con las ventajas adaptativas necesarias como para

sobrevivir a las bajas temperaturas que asolaron la Tierra durante aquel evento

de extinción masiva. Fuente: noticias.santacruz.gob.ar

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/06/notosphenos-finisterre-y-alamitosphenos.html

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/06/notosphenos-finisterre-y-alamitosphenos.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Encuentran un

cráneo de Tursiops en una antigua ingresion marina en

San Pedro.

Fue hallado por dos pescadores y puesto a disposición del

Museo Paleontológico de San Pedro. El animal vivió en la zona durante la última

ingresión del mar al continente.

Damián Crispien y Pablo Silva son pescadores en la zona de

San Pedro, a 170 km de Buenos Aires, y nunca pensaron que el río les reservaba

una gran sorpresa. En una de las tantas madrugadas en las que se hacen al agua

en busca del sustento para sus familias, pescaron el cráneo de un delfín de

5.000 años de antigüedad!!

|

|

La pieza hallada por Crispien y Silva se conserva en

perfecto estado, como si el cetáceo hubiera muerto hace apenas unas semanas. Es

un cráneo de casi 60 cm de longitud y unos 30 cm de ancho.Es un registro extremadamente valioso, tanto por el animal

del que se trata como por el lugar donde fue encontrado.

El material corresponde a un delfín “nariz de botella” (Tursiops

truncatus), muy conocido por todos porque es la especie más cercana al hombre y

se la puede ver en muchos acuarios del mundo. Su nombre común proviene de su

particular nariz en forma de bulbo.

|

Este cráneo fue pescado en el riacho Baradero, en un sector

conocido como “Bajo del Tala”, partido de San Pedro; un sitio a unos 400

kilómetros tierra adentro del litoral marítimo actual.

Durante la última ingresión marina al continente, ocurrida

durante el Holoceno, entre unos 7.000 y 3.500 años atrás, el mar ingresó por el

Río de la Plata y ocupando el cauce del río Paraná, fue inundando todos los

sectores bajos hasta pasando Rosario. Debido a esto, en ciertas ocasiones,

suelen aparecer restos de diferentes animales que habitaron aquel ecosistema de

estuario.

Para la clasificación del ejemplar, el Museo Paleontológico

de San Pedro contó con la participación del Dr. Sergio Bogan, de la División

Ictiología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET)

y el Dr. Sergio Lucero, de la División Mastozoología; de la misma institución

científica.

Los especialistas coincidieron en clasificar a este antiguo

delfín dentro del género Tursiops, un animal al que en la actualidad se lo

encuentra en diferentes regiones del planeta, habitando zonas costeras y amplios

estuarios; frecuenta ambientes tranquilos similares a los que se formaron en el

delta del Paraná inferior durante la ingresión marina del Holoceno.

Desde la Dirección del Museo Paleontológico de San Pedro,

José Luis Aguilar, explica detalles de este hallazgo histórico: “El primer

contacto con el descubrimiento de los dos pescadores nos llegó de parte de

Nicolás Crispien, operador de la radio local y primo de Damián, solicitando

colaboración del museo para identificar 'algo' que los dos amigos acababan de

sacar del río. Cuando vi la imagen del cráneo no lo podía creer. Un cráneo de

delfín no se saca todos los días del fondo del río!!”

|

Y continúa: “Este hallazgo, es el primer registro de

delfines para el norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Entre Ríos

vinculado a la última entrada del mar al continente. En otras oportunidades

hemos recuperado restos de aquella ingresión en nuestra zona: conchillas,

ostras…hasta restos de una antigua playa marina. En ciertas ocasiones han

aparecido restos fragmentados de ballenas. Pero nunca el cráneo completo de un

delfín. Es un ejemplar sumamente conservado y brindará una excelente oportunidad

para estudiar otra de las especies marinas que se adentraron al

continente en aquel evento global.

|

Con anterioridad, se han

fechado muestras de vertebrados marinos en localidades vecinas, como Baradero y

Ramallo, que han arrojado antigüedades que van desde los 5.000 a los 6.000 años.

El estado de la pieza recuperada y sus características de conservación nos

permiten inferir que este material proviene del mismo rango temporal.

El museo de San Pedro posee una sala dedicada a la

exhibición de los materiales marinos hallados en la zona, por lo que el

descubrimiento de Crispien y Silva pasará a tener un lugar destacado en la

difusión de ese importantísimo evento climático que alteró el paisaje de la

región durante algunos milenios y configuró, en parte, la fisonomía de las

barrancas del norte bonaerense”. Fuente: Museo Paleontológico de San Pedro "Fray

Manuel de Torres".

Mas información, fotos y videos en

noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/06/encuentran-un-craneo-de-tursiops-en-una.html

Mas información, fotos y videos en

noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/06/encuentran-un-craneo-de-tursiops-en-una.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Chloephaga dabbenei, una nueva especie de

Cauquén fósil del Pleistoceno bonaerense.

Hace unos días, se publicó en la revista

Comptes Rendus un trabajo realizado por Federico Agnolin del

Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados,

Fundación Azara y Museo Argentino de Ciencias Naturales (Conicet),

Gerardo Álvarez Herrera, del Lacev y Museo Argentino de Ciencias

Naturales (Conicet); Rodrigo Tomassini, Instituto Geológico del Sur

(INGEOSUR), Departamento de Geología Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET,

sobre restos fósiles de cauquenes (aves) del Pleistoceno medio del

área de la cuenca de San José, sudoeste de la provincia de Buenos

Aires, Argentina

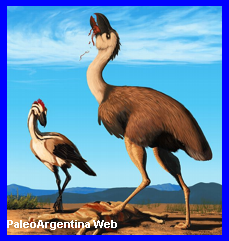

Entre varios restos de aves, se reconocieron a una nueva especie,

Chloephaga dabbenei, un cauquén más grande que los actuales, y de

hábito más bien caminador. El nombre está dedicado a Roberto Dabbene,

un importante ornitólogo ítalo-argentino. Además hay restos de

cauquén común, que ya habitaba por estos pagos; y de un cauquén

chiquitín, que puede que también puede ser una especie nueva, pero

faltaría material para asegurarlo.

|

Con este hallazgo y estudio, se obtuvieron nuevos

conocimientos de las especies de cauquenes que vivieron en

el pasado; además, de otra ave más caminadora que sus

contrapartes actuales. También se infiere que convivieron

con varias especies emparentadas, cómo pasa hoy en cierta

época del año |

El género Chloephaga Eyton, 1838, que consta de

cuatro especies que se reproducen en la Patagonia, abarca anátidas

endémicas de América del Sur. A pesar de su prominencia en la

avifauna actual, estas especies han dejado un registro fósil

limitado.

La especie recientemente descrita es

notablemente grande, y se encuentra dentro del rango de tamaño

superior observado en machos de C. picta . El tarsometatarso es de

eje recto con trócleas distales poco divergentes, características

que se correlacionan con hábitos cursoriales, que están ausentes en

otros miembros de Chloephaga.

Es muy valioso el conocimiento de las especies

extintas de cauquenes. Lamentablemente, una de las tres especies que

viven en Argentina hoy, el Cauquén Colorado (Chloephaga rubidiceps)

en particular, la estamos llevando a la extinción con la caza y la

introducción de especies exóticas que se alimentan de sus crías.

Actualmente, un equipo de la Fundación Azara, como Marina Homberg y

Hernán Ibáñez trabajan para obtener mejores conocimientos para ser

utilizados para su conservación.

Chloephaga es un género de aves anseriformes de

la familia Anatidae que incluye cinco especies endémicas del

continente sudamericano, que reciben por nombre común caiquén,

cauquén, avutarda o caranca. Son aves gregarias, que se mezclan en

grandes bandadas en la estación no reproductiva, caminan erguidas,

parecen gansos de pico corto, notable diseño alar en vuelo: blanco

con primarias, terciarias y faja central oscura (salvo Chloephaga

hybrida), cola negra (salvo Chloephaga hybrida). Con hábitos

migratorios (desde Patagonia al sur de Bs As).

La mayoría de las especies ha reducido su

población por la caza, y algunas de ellas poseen algún grado de

amenaza. En Argentina tres especies están protegidas por ley.

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/chloephaga-dabbenei-una-nueva-especie.html

Mas información, fotos y videos en

https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/chloephaga-dabbenei-una-nueva-especie.html

También en

nuestro

Facebook o en

Paleo

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Diuqin lechiguanae, una

nueva de especie de dinosaurio unenlagiino del Cretácico de

Argentina.

Los Diuqin

lechiguanae vagaron por nuestro planeta durante la era santoniana

del período Cretácico, hace entre 86 y 84 millones de años.

Esta especie

pertenecía a Unenlagiine , una subfamilia de terópodos paravianos de

hocico largo dentro de la familia Dromaeosauridae . "Los unenlagiines

son dinosaurios depredadores gondwanos que anidan dentro de los

Paraves , el clado que incluye a las aves y sus parientes terópodos

no aviares más cercanos", dijeron el Dr. Juan Porfiri de la

Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires, y sus colegas.

“El registro fósil

de unenlagiine proviene predominantemente de Argentina, donde se ha

encontrado el mayor número de especímenes y los esqueletos más

completos, aunque también se han recuperado otros materiales, al

menos tentativamente asignados a Unenlagiinae, en Brasil, Chile,

Colombia y la Antártida”. "El terópodo

malgache Rahonavis ostromi , de cuerpo pequeño y potencialmente

volador , también ha sido considerado con frecuencia como un unenlagiine, dependiendo de la hipótesis filogenética específica

empleada".

|

"Los unenlagiines

se interpretan con mayor frecuencia como dromeosáuridos divergentes

tempranas, aunque otros autores han considerado a estos terópodos

como un clado paraviano distinto (Unenlagiidae)".

"Son un clado

importante para comprender los orígenes de las aves debido a su

estrecha relación filogenética con Avialae".

"Sin embargo,

desafortunadamente, la mayoría de las especies sólo están

representadas por fósiles fragmentarios".

|

El esqueleto

postcraneal fragmentario pero asociado de Diuqin lechiguanae

fue

recuperado de la Formación

Bajo de la Carpa de la provincia de

Neuquén, Patagonia, Argentina. “El ejemplar fue

colectado en el istmo entre la costa sureste del Lago Barreales y la

costa noroeste del Lago Mari Menuco, en la provincia de Neuquén”,

dijeron los paleontólogos. Según los

autores, Diuqin lechiguanae es la primera especie de dinosaurio

unenlagiine descubierta en la Formación Bajo de la Carpa. “La Formación Bajo

de la Carpa ha producido fósiles que colectivamente representan una

paleobiota diversa e importante”, dijeron.

"Los restos de

vertebrados son abundantes y a menudo están bien conservados, e

incluyen los de serpientes, lagartos, tortugas, crocodiliformes,

pterosaurios indeterminados, ornitópodos, saurópodos titanosaurios,